Во время эпохи викингов Бирка была ведущим центром торговли скандинавских стран, тесно связанным с Хедебю, знаменитым торговым городом в дельте р. Шлей (Сли), там, где теперь Шлезвиг. Хедебю служил переходом к Фрисландии и дальним южным торговым путям. Бирка также владела несколькими путями на юго-восток в Византию и являлась восточным наземным участком на пути через Русские реки. Благодаря своему местоположению на острове Бьёркё на озере Мэлар, Бирка управляла водными путями далеко внутри континента наряду с тем, что разрешала свободный проход в Балтику и Финский залив, откуда различные маршруты вели к Черному Морю и, через Волгу, в Каспийское море.

Именно в Бирку был послан св. Ансгарий, проповедник Севера, чтобы крестить язычников-шведов в 829 или 830 и снова – в 850. Город был уничтожен около 1000 г. Его международная известность основывается на многочисленных находках захоронений, которые свидетельствуют о видной роли Бирки в торговле между востоком и западом. Археологические исследования начались там случайно в 1871 г., когда Хьльмар Стольпе (1841-1905) стал проводить раскопки в поисках янтаря. Впоследствии, между 1874 и 1881 гг. он изучил места захоронений, найденных в так называемой Svarta jorden (Черной Земле*). Было откопано около 1100 захоронений и сделано много значительных открытий. Исследования, основанные на части материала, были опубликованы самим Стольпе и позже другими учеными.1 Тяжкий труд по опубликованию полного системного отчета о находках был в конечном счете поручен в 1931 г. Хольгеру Арбману, чей двухтомный каталог вышел в 1943 г.2

Когда Арбман начал инвентаризацию обширного материала, большая часть все еще была сложена непосредственно так, как Стольпе ее оставил. Арбман не ожидал, что там хранится много текстиля; по сути, подтверждено, что в этой-то части и содержатся самые значительные и разнообразные археологические находки данного плана во всей Европе. Сразу распознаваемы как остатки текстиля были комки земли, содержащие едва видимые текстильные фрагменты, но все они были оставлены непосредственно так, как были найдены во время раскопок. Кроме того, несколько особо маленьких и тонких предметов были сложены в маленькие контейнеры незамедлительно после того, как были найдены, и в результате сохранились. Остальной текстиль различных видов был найден налипшим на металлические объекты, коррозийные соли которых пропитали текстильные волокна и таким образом сохранили их.

Растущее количество находок, содержащих текстильные материалы, привело к тому, что вышеназванный автор решил посвятить весь том публикуемого отчета текстилю. Данный том вышел в свет в Германии в 1938 г.3 После более чем 40 лет, я была рада представившейся возможности критического пересмотра результатов своих изысканий, а также шансу предложить некоторые исправления в мнениях, основанные в одно и то же время и на моей собственной работе, и работах других ученых.

Первой моей задачей было освободить текстильные остатки от соли и грязи и, насколько это возможно, размягчить волокна так, чтобы их можно было развернуть. Операция производилась главным образом дистиллированной водой, наносимой капля за каплей на фрагменты, разложенные на листе стекла, где можно было использовать мягкие кисти и различные штифты, а фильтровальная бумага поглощала грязь. Детальное рассмотрение, которого потребовала эта работа, дало превосходные возможности для дальнейшего изучения и технического анализа, результаты которых были сразу же зафиксированы посредством карандашных зарисовок.

|

|

|

|

|

|

Шерстяные материалы

Шерстяные материалы среди находок составляют самую большую и наиболее разнообразную категорию текстиля. Они были разделены на 4 группы. Первая группа (W 1-9) содержит необработанную или рыхлую по структуре ткань из неровной жесткой пряжи, которая по всей видимости никогда не предназначалась для использования в одежде. Она, без сомнения, была местного производства. Другая группа включает в себя несколько экземпляров простого тканья, внесенного в список как W 34-35. Эти образцы схожи с обыкновенными твидами нашего времени, изготовленными из одноцветной 2/2 саржи из шерстяной нити, в большинстве случаев Z-круткой для основы и свободной S-круткой для утка*. Такие образцы в большей или меньшей мере обнаруживают признаки сваливания сукна. Сейчас я не готова размышлять о происхождении этих тканей.

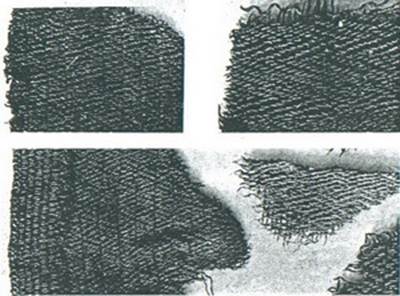

Подавляющее большинство шерстяной одежды в Бирке было определено как гарус, т.е. материал, сотканный из нити из гребенной (расчесанной) шерсти, которая давала глянцевую, лощеную поверхность без признаков шерстности. Нить очень тонкая и ровная, всегда Z-крутки и с такими же основой и утком. Лишь несколько фрагментов этой ткани (W 22-4, 28-30) – с пестрым узором нитей и ребристым эффектом (Илл. 5.1), в то время как все остальные – с саржевым плетением (прим. переводчика: по диагонали).

(Илл. 5.1 Простой гарус, «пестрый узор».)

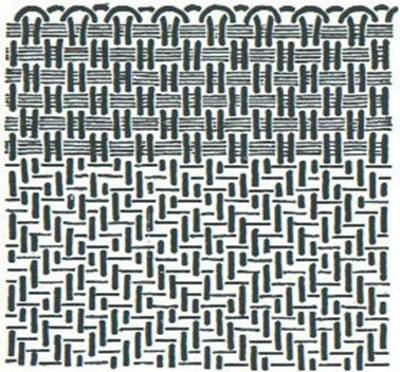

Наиболее интересные добавления к узорчатым гарусам описывались также как шероховатая 2/2 ромбовидная саржа («бриллиант»), 4-конечный тип, явно являющийся самым распространенным, и до крайности тонкий 3-конечный тип (W 14-20). Кроме того, есть два примера саржи «ёлочкой» (W 12-13). Обычный узор, обозначенный W 10, встречается по крайней мере в 60 контейнерах (см. Илл. 5.2).

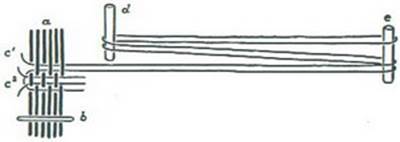

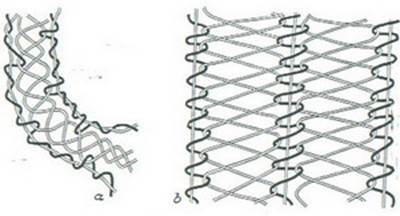

Хорошее качество этих гарусов лучше всего описывается плотностью нитей на сантиметр в основе и утке – соответственно 28/14, 32/12, 38/14 и 46/15 в 4-конечных и 50/17, 52/14 и 6-/17 в 3-конечных образцах. Соотношение основы и утка может быть доказано несколькими сохранившимися кромками – 2 боковых кромки и несколько исходных краев (см. Илл. 5.3). Анализ этих маленьких остатков наводит на мысль, что использовался ткацкий станок для тканья с утяжеленной основой; схематическая диаграмма с Илл. 5.4 показывает принцип снования, в целом связанного с данным типом ткацкого станка.

(Илл. 5.2. Различные виды гарусной саржи, саржи-«бриллианта» (ромбовидной) и «елочкой». Ниже – кусочки типа W 10, показывающие исходный край и боковую кромку)

(Илл. 5.3. Диаграмма типа W10, «ромбовидная саржа с резкой границей», с начальным краем)

(Илл. 5.4. Диаграмма, показывающая систему снования, используемая для узоров, показанных на Илл. 5.2 и 5.3: a – основа кромки; b – приспособление для зева, используемое для основы тесьмы; c – нити, сначала используемые как уток в тесьме и затем служащие основой в ткани; d и e – колышки для натяжения основы)

|

|

|

Теперь вернемся к возможному источнику шерстяной материи. Очевидно, что отдельно от грубой, без сомнения домашнего изготовления материи, упомянутой выше, вся шерстяная одежда, возможно, пришла из какого-то специализированного мануфактурного центра. Это кажется весьма вероятным в том, что касается тонкого гаруса, т.к. производство такой продукции зависит от постоянной поставки высококачественной шерсти, а кроме того, требует прядильщиков и работников, имеющих опыт искусного ткачества.

Но где могли располагаться эти центры? В 1930х, когда моя книга находилась еще в работе, все еще не было исторических исследований в этой области и не было публикаций для серьезного сравнения. С другой стороны, некоторые письменные документы данного периода породили горячие споры некоторых ученых, возглавляемых бельгийским историком Генри Пиренном, занимающегося в основном изучением фризской торговли. Факты, выяснившиеся в ходе споров, натолкнули меня на мысль, что тонко сработанную материю из Бирки можно соотнести со знаменитым pallia fresonica, который, скорее всего, изготовлялся во Фрисландии. Моя гипотеза сначала была встречена с одобрением, но позднее доктором Мартой Хоффманн в ее исследовании раннесредневекового ткачества в северо-западной Европе были выявлены не замеченные ранее недостатки.4 Отчасти т.к. некоторые из исторических источников, на которые я ссылалась в 1938 г., были признаны недостоверными, отчасти исходя из технологических основ, доктор Хоффманн подвергла сомнению вероятность мануфактурного производства высококлассного гаруса на северноморском побережье в то время. По ее мнению, фризцы экспортировали только грубый, домашнего изготовления текстиль. Она выдвинула альтернативное предложение, что гарус, найденный в Бирке, Осеберге и других викингских поселениях, мог появиться из Сирии. Непосредственной причиной для такого предположения стала публикация французского исследователя Р. Пфистера, утверждающего, что материя, идентичная типу W10 в Бирке, была найдена в Пальмире, сирийском торговом городе, уничтоженном в 273 г.5 В статье, написанной мною в 1965 г., делая краткий обзор работы Хоффманн, я выразила свое согласие с ней.6 Как бы то ни было, я склонна верить, что термин pallium fresonicum все еще можно использовать. Известно, что слово pallium, греческого происхождения, обычно означало дорогое одеяние. В связи с этим, мне хотелось бы обратить внимание на работу Е. Саббе, показывающую, что фризские купцы перевозили импортированные с востока предметы роскоши через марсельцев, т.е. по пути, который в эпоху Меровингов находился в руках сирийских купцов.7

Т.к. ромбовидно-саржевый гарус, сохранившийся в Бирке, был, конечно, высоко ценим как предмет роскоши в эпоху викингов, доказательство его сирийского происхождения может представлять большой интерес для северо-европейской археологии. Как бы то ни было, возникают далеко идущие выводы из сопоставления пальмирских образцов с их эквивалентами из северо-европейских находок, которые доказывают, что данный тип текстильной продукции существовал на протяжении более 7 веков. С другой стороны, в недавних раскопках обнаружены новые образцы ромбовидной саржи, схожие с образцами из Бирки, но более грубые и несколько более поздние. Все это создает новые проблемы, которые пока не могут быть удовлетворительно решены. Должны быть проведены дальнейшие изыскания, если задействовано более одной области производства.

Другой предмет обсуждения, связанный с предыдущим, – загадка термина haberget, haubergie* и т.д., изученного собственноручно профессором Карус-Уилсон.8 Слово встречается в английских и французских записях и поэзии 12-13 вв. и, видимо, обычно использовалось для обозначения материала изысканных, утонченных одежд. Карус-Уилсон описывает haberget как «гарус из саржи-«бриллианта»» и сравнивает его со скандинавским материалом, который, однако, в основном встречается в более ранний период, чем исследуемые ею оригиналы. Все это рождает некие проблемы. Внимательное рассмотрение требуется вопросам, изложенным в другой, связанной с этой книгой статье Маргарет Нокерт, описывающей лучше сохранившиеся захоронения из Лександа в Швеции.9

Лично мне хотелось бы подчеркнуть различия во внешнем виде ранних и более поздних групп сарж-«бриллиантов»; насколько я могу судить, не все из более поздних являются настоящим гарусом. С другой стороны, существуют чрезвычайно тонко сработанные изделия из Пальмиры, Бирки и Осеберга, которые характеризуются очень плотной основой из гладкой лоснящейся пряжи, практически скрывающей уток. Таким образом получалась ровная блестящая материя, узор которой, если судить по плотной основе, видимо, является результатом работы на ткацком станке для тканья с утяжеленной основой. На таком станке уток снуется или подбивается без зева и ножа для забивания нити, и данный метод позволяет основе быть очень плотной. В обычном педальном ткацком станке, с другой стороны, уток подбивается билом, соединенным с бердом. Безусловно, плотную и ломкую основу бердом с билом можно было стереть. Кроме того, следует обратить внимание на более редкие образцы саржи-«бриллианта», сотканные в основном из более грубой пряжи, различающиеся основой и утком. Некоторые из них показаны в статье Карус-Уилсон и правильно описаны как кольчужные, или Hauberk. Такую шерстяную одежду также можно было соткать на педальном ткацком станке в Англии или Франции.

|

|

|

Шелковые материалы

Шелковая материя была найдена примерно в 45 захоронениях. В основном она была хорошо известного типа, как правило, встречающегося в Иране и восточном Средиземноморье, т.е. многоцветная смешанная саржа с заметным плетением, также известная как samitum*. Кроме этого, весьма обычного, шелка, сохранилось несколько фрагментов из тафты (т.е. шелка муаровой выработки) и один фрагмент собственно узорного переплетения, схожего с тем, что называют сейчас «дамастной тканью», вполне возможно китайского происхождения (см. Илл. 5.5).

(Илл. 5.5. Шелк узорного переплетения китайского происхождения. Cфотографировано на просвет)

Эта чрезвычайно тонкая материя (54/56 нитей/см) составляет шов, спрятанный с помощью серебряной тесьмы, коррозийные соли которой позволили сохранить драгоценный шелк. С помощью увеличительного стекла можно различить следы золотой краски, возможно, оттиска. Рассматриваемое захоронение No.944 принадлежит мужчине и содержит искусно сделанные предметы в восточном стиле, включая 7 круглых бронзовых пуговиц, которые вполне могли принадлежать восточному кафтану.

Полотняные материалы

Полотно кажется материалом всеобщего назначения для простой материи пестрого переплетения, где нить состоит из льна или конопли, тесно расположенные лубяные волокна которых, до некоторой степени, привычно неизменны по всему свету. Как и все растительные волокна, они быстро разлагаются, подвергаясь воздействию влаги. В археологических находках только в непосредственной близости от металлических объектов, отпечатывающихся на материале, возможно сохранение органики – обычно после более-менее полного разрушения реальных волокон – либо в виде окаменелых остатков, либо как оттиски на металлической патине. Существовала трудность, связанная с четким различием двух лубяных видов. Это заставило меня применить сокращенное обозначение FH (Fiachs Hanf, т.е. лен, конопля) в настоящей классификации. Такие находки были обнаружены примерно в 45 захоронениях.

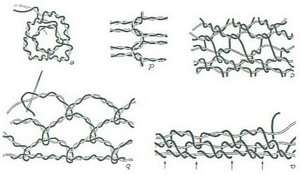

Некоторые из найденных остатков обнаруживают следы обработки, ранее не известной по археологическому материалу, но встречающейся в народных костюмах, в основном в Финляндии и северо-восточной Европе. Данная техника – это форма складок, или плиссе, сделанная путем присборивания ткани при помощи иголки с ниткой и протягивания нити прямо (см. Илл. 5.6). После удаления нити, материю вымачивали в воде и собирали в складки, а затем оставляли на просушку.

После окончательного высыхания складки на ткани сохранялись. Эта техника особенно подходила для льняной материи, но если такую ткань затем снова намочить или постирать, то складки разгладятся. Как видно из этнографического (этнологическ.) материала этот метод может применяться и на шерстяных тканях, но в таком случае требуется ткань с сложенном состоянии необходимо держать дольше, кроме того необходима тепловая ее обработка.

(Илл. 5.6. Обратная сторона бронзовой броши, содержащей льняную материю, затвердевшую вследствие окисления металла. Плиссирование выполнено техникой «иголки и нитки».)

Моим первым предположением было то, что все льняные ткани были местного происхождения. Основанием для этого был тот факт что Хэльсингаланд и другие прибрежные провинции вдоль Ботнического залива были известны своим экстенсивным произрастанием льна и его производства засвидетельствованным в письменной истории с 12 века. Однако более поздние изыскания различных исследователей зародили у меня сомнение, могло ли производство так рано достигнуть того объёма который отражен находками в Бирке. Я выдвинула гипотезу о том, что производство льняной ткани в Хэльсингаланде основано на Балтийской торговле и связано с влиянием славян.10 Нам известно что на раннем этапе на Севере Руси существовало экстенсивное производство льна. Эта теория совпадает с недавним предположением Инги Хэгг, основанном на этнологических исследованиях территории Словакии, о том, что плиссированные рубашки которые носили женщины в Бирке были импортированы из Киева.11 Моим единственным возражением к этому предположению является то, что все остатки льна – не только плиссированные – были возможно импортированы в одном и том же состоянии, плиссированными и готовыми к носке, и уже затем с тех случаях, когда ткань гладкая, предмет одежды всего лишь мог быть постиран или попасть под дождь и вследствие этого потерял плиссировку.

Отделка костюма золотом и серебром

Существует множество письменных источников времен античности и раннего средневековья, отмечающих, что знаменитые люди надевали одежду, переплетенную (сплетенную) или же украшенную золотом. Тем не менее, сохранившиеся образцы золотого плетения редки. Насколько я смогла обнаружить, лишь незначительное количество экземпляров, известных из восточно-европейских находок, обычно сделаны в технике, отличающейся от плетения золотом, преимущественно найденного в Бирке. Тип золотого плетения, который я рискну обозначить как «западный», аналогичен технике, описанной Теофилом как aurum bottulum, где золото расковывается в тонкий пласт, который затем нарезается тонкими полосами, называемыми «ламель».12 Эту пластину могли вплетать в плоскость, но в большинстве случаев скручивали и оборачивали вокруг льняной, шерстяной или шелковой нитяной основы.

Золотое и серебряное плетение, найденное в Бирке, в основном состоит из цельной проволоки (нем. Draht, лат. aurum tracticum), круглой в поперечном разрезе. Плетение производилось путем постепенного протягивания металлического стерженька в маленькие отверстия, техники, используемой также ювелирами. В находках из Бирки золотая или серебряная проволока применялась в 3 случаях: как добавка в тканой тесьме, как плетеная отделка (passement, passementerie) различных форм и для создания разного рода орнаментов, которые можно назвать вышивкой (см. Илл. 5.7).

(Илл. 5.7. Золотой олень из твердой золотой проволоки, сделанный в технике крученой проволоки, с инкрустацией слюдой. Вышит на кусочке шелка, отделанном серебряным галуном.)

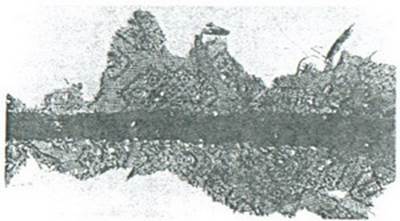

Для отделки иногда использовался специальный тип металлической нити, крайне редкий в работе с текстилем, называемый спиральной проволокой – это очень тонкая проволочка, плотно обернутая вокруг основы-остова (см., например, Илл. 5.8). Искусство создания такого типа проволоки в сплаве было открыто уже давно саамами в северной Швеции, которые использовали ее в украшениях на одежде, вышитых способом «couch work». Эта необычная техника с самого начала привлекла к себе внимание. Заметное родство с техникой работы с золотом в Бирке заставляет придти к выводу, что данный способ был заимствован у саамов, взаимодействовавших с купцами из Бирки.13 В находках из Бирки P 1-27 встречаются оба вида золотой и серебряной проволоки, т.е. простой цельный и спиралеобразный типы. Эти отделочные украшения, оформленные как орнаментальные узлы или как длинные плетеные кружева, прикреплялись к шелку, в некоторых случаях, несомненно, принадлежащему головному убору.

Миниатюрные фигурки и орнаменты, которые я нерешительно определила как аппликация (stickerei)?? (St 1-33) составляют весьма разрозненную и неоднородную группу вышивок, которые, тем не менее, иногда создавались без помощи иголки. Весьма немногочисленные аналоги, которые я могла обнаружить где-либо, были в то время еще не описаны и не исследованы, и поэтому мне пришлось самой изобретать термины для использования. Образцы St 1-15 Osenstich, возможно, можно назвать «обратная цепная вязка».14 Если учесть все вариации, это весьма своеобразная и изменчивая техника. Временами такая вязка, как и обычное вышивание, производилась на шелке и иногда применялась для соединения двух кусков материи, несмотря на то, что появляется она и совсем без тканевой основы, либо же в соединении с плетением (в таком случае результат напоминает ювелирную работу). Одно из самых прекрасных достижений этой техники – набор из 4 подвесок (или, возможно, жестких орнаментов) для головного убора (St 10). Каждая подвеска состоит из 4 шелковых квадратов, расшитых стежками такого вида, кусочки шелка соединены по краям той же вязкой. Кроме 10 образцов из Бирки (St 5-14), еще 5 из большого разнообразия были найдены в основном в Готланде, на знаменитом острове, где почва чрезвычайно богата находками с Востока.

(Илл. 5.8. Кусочки земли все еще содержат элементы серебряной отделки в виде узлов из спиральной проволоки. Данное серебряное украшение было наложено на полосу шелка samitum, который, посредством шелковых стежков, был пришит на очень тонкую ткань, возможно, льняную.)

Другой тип вязки был назван Stingenstich, что можно перевести как «техника крученой проволоки»?. По моему глубокому убеждению, это техника уникальна. Она выполняется с помощью 2 проволочных концов, один из которых «пассивный», а другой – «активный», т.е. присоединяет себя или к тканевой основе, или к предыдущим стежкам. Такая техника используется отдельно, сама по себе, или вместе с плетением для создания «кольца», напоминающего оправу для драгоценностей, точнее, для закрепленных кусочков тонкой слюды, слоистого стекла, золотых пластин или позолоченной кожи (см. Илл. 5.9-5.11). Изделия, созданные такой техникой, иногда очень изящны, как, например, золотой олень (Илл. 5.7), но в других случаях они выглядят примитивно и производят впечатление импровизации непрофессионала.

(Илл. 5.9. Украшенная кромка из спиральной проволоки с подвесками из кусочков слюды, закрепленных в «оправе» из твердой проволоки.)

(Илл. 5.10. Схемы, показывающие технику крученой проволоки (как на рис. 5.7). «Активная» проволочка выделена черным)

(Илл. 5.11. Схема «оправы» для закрепления блестящих кусочков слюды или золоченой кожи на тканой основе)

Кроме этих двух техник, несомненно, восточного происхождения, есть 2 примера золотой вышивки западного типа (St 1-2), где золото, иногда в соединении с серебром, составляет правильно спряденную нить, состоящую из пластины, обернутой вокруг шелковой нити. Такая нить использовалась для вышивки петлей основы на тканевой основе, к нашему времени сгнившей – это полностью западный стиль работы.

Костюм

Основной ракурс моих исследований, по очевидным причинам, приходится в сферу текстиля, а конкретнее, на анализ различных объектов и видов техники. Настолько, насколько возможно, в том числе и посредством сопоставления, я занималась проблемой определения происхождения изделия. Как бы то ни было, большинство текстиля очевидно составляет отдельные частички одежды, и таким образом, проблему того, как выглядели костюмы, нельзя игнорировать. Результаты моих наблюдений и пояснительные указания были представлены в последней части книги.

Несмотря на незначительное количество сохранившихся фрагментов текстиля, благодаря их расположению рядом с металлическими объектами, их изначальная функция может быть, во многих случаях, логически выведена из превосходных схематических зарисовок Стольпе с его раскопок. Помимо прочего, в разъяснении путаницы в деталях могут помочь различные этнографические источники. Тем не менее, серьезные публикации по данному вопросу были все еще редки в 1930х, когда создавалась Birka III.

Пара бронзовых брошей от женского костюма сохранила некоторые ценные детали. Тонкая льняная материя – местами присборенная специальным методом, описанным выше – составляла длинную рубаху, надевавшуюся на голое тело. Поверх рубахи женщины обычно носили нечто вроде юбки, внешний вид которой можно реконструировать по аналогичным деталям одежды из Балтики. Юбка состоит из прямоугольного полотна, обернутого вокруг тела и скрепленного лямками на плечах. Довольно удивительно, что женские захоронения Бирки не содержат следов какого-либо вида поясов, детали, известной по изображениям на больших каменных монументах в Готланде и нескольким миниатюрным серебряным фигуркам того времени.

По остаткам мужского костюма из захоронений в Бирке трудно судить, как были одеты мужчины. Некоторая одежда, видимо, иностранного происхождения, либо, возможно, погребенные были иностранцами. В пяти-шести могилах покойные были одеты в куртки с рукавами, с маленькими круглыми пуговицами из твердой бронзы спереди. В трех могилах 7 или 8 таких пуговиц были найдены in situ (лат. на своем месте), в одной обнаружено не менее 18 пуговиц. Вокруг талии трое из этих хорошо одетых джентльменов имели кожаные пояса с накладными бронзовыми украшениями хазарского происхождения, а также по-разному украшенные кошели, в одном из которых была и арабская монета (дирхем). Нам не известен основной материал этих курток, но модель, вероятно, схожа с практичной (дешевой?) одеждой наездников из Ирана и других областей Центральной Азии, точнее, с наездническим кафтаном, который в конце концов развился до того, чтобы стать придворным облачением в Византии, скараманьоном (scaramagnon), описанным и проанализированным Кондаковым.15 Выглядит вполне возможным, что многочисленные ленты шелка (samitum), найденные в захоронениях Бирки, могли служить для отделки таких курток. Такая точка зрения основана на аналогии с многочисленными кафтанами, найденными в египетской Антиное. Сравнительно большие кусочки шелковой материи с наложенной на них тканой тесьмой, сохранившиеся в двойной могиле, могли принадлежать кафтану такого вида.

Большая и чрезвычайно разнообразная коллекция отделочных деталей с золотыми и серебряными вставками – тесьма, галуны, кружева и вышивка – может принадлежать различного типа гловным уборам, многие из которых можно идентифицировать с помощью схем Стольпе. Но реконструкция этих головных уборов – задача не из легких.

1. T.J.Arne. «La Suede et l’Orient» (Uppsala, 1914)К тексту

2. H. Arbmann. «Birka: Untersuchungen und Studien, I: Die Graber»(Uppsala, 1940-43)К тексту

3. А. Geijer. «Birka, III: Die Textilfunde aus den Grabern» (Uppsala, 1938). Книга содержит 191 стр. текста, с 50 иллюстрациями и 40 вклейками, на каждой из которых – несколько предметов. Система условных обозначений для различных экземпляров, возможно, требует пояснений. Заглавная буква принадлежит немецкому слову, обозначающему вид или техническую категорию – W (wool) для шерсти или шерстяной материи, FH (flax/hemp) для льна/конопли, L (linen) для полотняной материи, S (silk) для шелковой материи, B (bands, braids) для тесьмы, поясков, повязок, лент, P (passementerie) для отделки галуном, бисером, кружевом, St (stickerei) для вышивки и аппликации. Цифра относится к описанному образцу. К тексту

4. M.Hoffmann. «The Warp-Weighted Loom. Studies in the History and Technology of an Ancient Implement» (Oslo, 1964)К тексту

5. R.Pfister. «Nouveau textiles de Palmyre» (Paris, 1937), классы L 43 и 44, ч. VI, стр. 24f; «Le role de l’Iran dans les textiles d’Antinoe», Ars Islamica, XIII (1948), Илл. 59.К тексту

6. А. Geijer. «Var jarnalderns “frisiska klade” tillverkat I Syrien?» [pallium fresonicum эпохи викингов, был ли он произведен в Сирии?], Fornvannen, LX (Stockholm, 1965), стр. 112-32.К тексту

7. E.Sabbe. «L'importation des tissus orientaux en Europe occidental au haut moyen age, IX et X siecles», Revue Belge de Philologie et d’Histoire (1935). К тексту

8. E.M.Carus Wilson. «Haberget: A medieval textile conundrum», Medieval Archaeology, XIII (1969)К тексту

9. M.Nockert. «A Skandinavian haberget?», сноски стр. 100-107.К тексту

10. A.Geijer. Ur textilkonstens historia (Lund, 1972)стр.90; A History of Textile Art (London, 1979) стр. 64 К тексту

11. I.Hagg. Kvinnodrakten i Birka/ Linplaggens rekonstruktion (Uppsala, 1974)К тексту

12. W.Theobald. Technik des Kunsthandwerks im Zwölften Jahrhundert. Des Theophilus Presbyter Diversarum artium schedula. Im Auswahl neu ausgegeben, uberselzt und erlautert.(Berlin, 1933) К тексту

13. Искусство волочения проволоки распространенное среди саамов в северной Швеции было исследовано Юханом Шеферусом (Johannes Schefferus, Lapponia, 1973) и впоследствии широко обсуждалось различными учеными. См. Geijer, Birka III, стр. 68-74 К тексту

14. M.Thomas, Dictionary of Embroidery Stitches (London, 1974) использует тот же термин "обратный цепной стежок" для аналогичного стежка. хочу выразить признательность госпоже Эльзе Гудйонссон из Рейкьявика за ценный советы касающиеся терминологии вышивания.К тексту

15. G.M.Crowfoot "The braids" in C.F.Battiscombe (ed.), The Relics of Saint Cuthbert, Durham Cathedral (Durham, 1956); Marguerite Calberg, "Tissus et broderies attribues aux Saintes Harlinde et Relinde", Bulletin de la Societee Royale d'archeologie de Bruxelles (1951).К тексту

16. T.J.Arne.«» La Suede et l’Orient (Uppsala, 1914)К тексту

17. N.P.Kondakov, "Les costumes orientaux a la cour byzantine» («Восточные костюмы при византийском дворе»), Byzantion (1927); А. Гайер, «Шелк от Антинои и Сасанидское текстильное искусство», Orientalia suecana, XII (Uppsala, 1964).К тексту

2015-05-22

2015-05-22 2957

2957