На 11 февраля 2014 население Австралии оценивается в 23 490 934. Австралия является 50-ой по населению страной в мире. Население сосредоточено в основном в городских районах и, как ожидается, превысит 28 миллионов к 2030 году.

Австралия имеет едва ли более двух человек на квадратный километр от общей площади. 89 % её населения проживает в городских районах, Австралия является одной из наиболее урбанизированных стран мира. Средняя продолжительность жизни в Австралии на 2005—2010 годах составляет 81,2 лет, что является одной из самых высоких в мире.

место в мире: 6

Мужчины: 79,25 лет

Женщины: 84,15 лет

Англоязычные уроженцы Австралии называют себя, в отличие от иммигрантов, туземцами (natives). Этот термин обычно не прилагается к коренному темнокожему населению, которое в Австралии теперь принято называть аборигенами (aborigines).

Самые ранние, достоверно известные, сведения о прибытии коренных австралийцев на континент Австралия датируются около 40 000 лет назад. Скорее всего поселенцы прибыли с островов Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

|

|

|

26 января 1788 — дата, которую теперь отмечают как День Австралии, но некоторые коренные народы и их сторонники рассматривают как «День выживания» или «День вторжения», когда корабли Первого флота Британии (Уголовно-транспортные) прибыли на пляж Sydney Cove для создания каторги. 7 февраля новая колония была официально провозглашена в качестве колонии Нового Южного Уэльса.

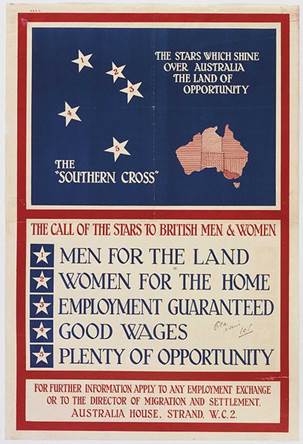

Первоначально это были преимущественно уголовные колонии с меньшинством свободных поселенцев. С самых первых дней поселения, необходимо было получить разрешение для миграции в Австралию. Поскольку расходы на поездку из Европы были значительно выше, чем из Европы в США, то в колонии было трудно привлекать мигрантов.

Пик австралийской золотой лихорадки, начавшийся в 1851 году, привел к огромному увеличению численности населения, в том числе к большому количеству британских и ирландских поселенцев, и меньшему числу немцев и других европейцев, а также китайцев. Эта последняя группа подверглась ограничениям на увеличение численности и дискриминации, что сделало невозможным для большинства оставаться в стране. При преобразовании Федерации австралийских колоний в единую нацию, одним из первых шагов нового правительства стал Закон об ограничении иммиграции 1901 года, иначе известный как «Акт белой Австралии», который укрепил и объединил разрозненные акты колониальной политики, направленной на ограничение «не белых» поселений. Из-за противодействия со стороны британского правительства, избегали перегибов расовой политики в области законодательства, как механизм контроля появляется испытательный диктант на одном из европейских языков, выбранный иммиграционным офицером. Им, конечно, оказывался выбран тот, которого не знал конкретный иммигрант, таким образом, последний случай, когда иммигрант прошёл испытания был в 1909 году. Пожалуй, самый знаменитый случай был с Эгоном Эрвином Кишем, чехословацкого журналиста левого толка, который мог говорить на пяти языках, но который не прошёл испытания на языке шотландских кельтов и был депортирован как неграмотный.

|

|

|

Правительство также установило, что, если потребуются иммигранты, то необходимо субсидировать миграцию. Большое расстояние от Европы сделало Австралию более дорогостоящей и менее привлекательной, чем Канада и Соединённые Штаты. Число иммигрантов, необходимых на разных этапах экономического цикла может контролироваться посредством изменения субсидий. До образования Федерации в 1901 году, мигранты получали помощь от государственных колониальных фондов. Британское правительство платило за переезд осужденных, бедняков, военных и гражданских служащих. Лишь немногие иммигранты получили государственную колониальнуую помощь до 1831 года.

Население Австралии начало расти с численности около 350 000 человек во время первого британского поселения в 1788 году и, позже увеличивалось благодаря многочисленным волнам иммиграции. Также в связи с иммиграцией, европейская составляющая населения сокращается в процентах, как и во многих других западных странах.

Австралия, возможно, была замечена португальскими мореплавателями в 1701 году, и голландские мореплаватели высаживались на недружелюбном побережье современной Западной Австралии несколько раз в течение 17-го века. Капитан Джеймс Кук объявил восточные побережья принадлежащими Королевству Великобритании в 1770 году, также позже закрепилось за Британией и западное побережье. Коренного населения в то время, по разным оценкам, было от 315 000 до 750 000, которые принадлежали около 500 племенам, разговаривающими на разных языках.

Иммиграция из внеевропейских стран всегда ограничивалась. Еще в середине XIX в., при первом появлении китайцев в годы золотой горячки, в Австралии началось движение против иммиграции китайских рабочих и золотоискателей. Это движение усилилось к концу столетия и стало оформляться под лозунгом «белой Австралии». Притоку «цветных рас» начали ставить всяческие препятствия. В основе этого лежали экономические причины: «белая» австралийская буржуазия и мелкая буржуазия была недовольна конкуренцией дешевых товаров, продававшихся китайскими и японскими розничными торговцами, разносчиками овощей, мелкими лавочниками.

Русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, живший в те годы в Австралии и хорошо ознакомившийся с ее порядками, был поражен этими вспышками расовой ненависти.

В последние годы среди демократической общественности Австралии возникло широкое движение против расовой дискриминации и против политики «белой Австралии». Это движение организационно возглавляется «Комитетом сближения Востока с Западом». Комитет выступает с четкими требованиями по проблеме иммиграции, которые сводятся к четырем: сначала обеспечить работой всех наличных рабочих, в том числе и иммигрантов и демобилизованных из армии; иммигрантам из любой страны должна предоставляться работа на равных условиях с австралийскими рабочими и при равенстве заработной платы; не препятствовать их вступлению в профессиональные союзы и свободному участию в рабочем движении; дальнейшая иммиграция должна быть подвергнута контролю и регулированию.

Сторонники этого движения выступают устно и печатно с разоблачениями реакционной и империалистической сущности лозунга «белой Австралии». Они указывают на то, что мотивировка этого лозунга интересами рабочих (против сбивания заработной платы в результате ввоза дешевой рабочей силы) — чистый обман и демагогия.

|

|

|

Отмена политики Белой Австралии в середине 1970-х годов привели к значительному увеличению неевропейской иммиграции, в основном из Азии и Ближнего Востока. Около 90 % населения Австралии европейского происхождения. Более 8 % населения азиатского происхождения (преимущественно китайцев, вьетнамцев, филиппинцев и индусов). Общая численность коренного населения оценивается составит около 520 000 лиц, в том числе людей смешанного происхождения.

На протяжении многих поколений, подавляющее большинство как поселенцев колониальной эпохи, так и пост-федеративных иммигрантов прибыли из Великобритании и Ирландии, хотя золотая лихорадка также привлекла мигрантов и из других стран. С конца Второй мировой войны население Австралии увеличилось более чем вдвое, чему способствовала крупномасштабная европейская иммиграция в течение послевоенных десятилетий. В настоящее время политика Белой Австралии также поощряет неевропейских иммигрантов.

Приток переселенцев продолжается и теперь, однако удельный вес иммигрантов в общей массе населения Австралии год от года понижается: для девяти десятых всех жителей Австралия — их родина. По данным переписи 1947 г. лишь 696 тыс. человек, т. е. только 9,1%, родились вне ее пределов. В том числе 393 тыс. происходят из Англии и Уэльса, 102 тыс.—из Шотландии, 44 тыс. — из Ирландии. Значит, Британские острова и сейчас продолжают поставлять преобладающую массу иммигрантов в Австралию. Что касается других стран, то значительное число переселенцев в Австралию давали до второй мировой войны Италия, Германия, Китай, Индия.

2015-06-10

2015-06-10 533

533