(по материалам газеты «Школьный психолог»)

| Краткая психологическая характеристика | Основные трудности, возникающие при сдаче экзамена (тестирования) | Стратегии поддержки |

| ПРАВОПОЛУШАРНЫЕ ДЕТИ | ||

| У таких детей значительно повышена активность правого полушария. За счёт этого они имеют богатое воображение, хорошо развитое образное мышление. Прекрасно воспринимают метафоры, образы, сравнения. | Теряются при необходимости мыслить логическими категориями. Трудно отвлечься от эмоционально-образной составляющей учебного материала и сосредоточиться на фактах и теоретических построениях. Как правило, они хорошо справляются с гуманитарными предметами, испытывая сложности с предметами естественно-математического цикла. Т.о. тестирование исключительно сложно для таких детей, потому что оно предполагает владение логическими конструкциями, фактами, требует умения анализировать, сопоставлять различные факты. | На этапе подготовки. Чтобы учебный материал лучше усваивался правополушарным детям важно задействовать воображение и образное мышление: использовать сравнения, образы, метафоры, рисунки. Сухой теоретический материал важно проиллюстрировать примерами или картинками. Во время экзамена. Таким детям проще начинать пробовать свои силы там, где требуется развёрнутый ответ. А после переходить к заданиям, имеющим множественный выбор. |

| ДЕТИ – СИНТЕТИКИ (Глобальный стиль д-ти) | ||

| Опираются в большей степени на общее. Мало внимания уделяют деталям, потому что их интересуют общие взаимосвязи. | Испытывают трудности с анализом, анализом, выделением опорных моментов в информации, делением материала на смысловые блоки. Таким детям трудно составлять планы или конспекты. Редко концентрируются на одной проблеме, им свойственно рассматривать её в широком контексте, во взаимосвязи с другими, соотносить полученные знания с личным опытом и мнениями других. | На этапе подготовки. Развивать аналитические навыки, учитывая, что общий ход их деятельности – от общего к частному. При изучении темы важно её обобщить, выделить основные блоки и наполнить их конкретным содержанием. При работе с текстом – ориентировать на выявление основного в каждом задании: что главное, на что обратить внимание в первую очередь. Во время экзамена. Ознакомить с материалом в целом. Бегло ознакомиться с содержанием имеющихся заданий. Это поможет им сориентироваться. Составить общий план деятельности в самом начале работы. Важно опираться на умение выделять главное в каждом вопросе. |

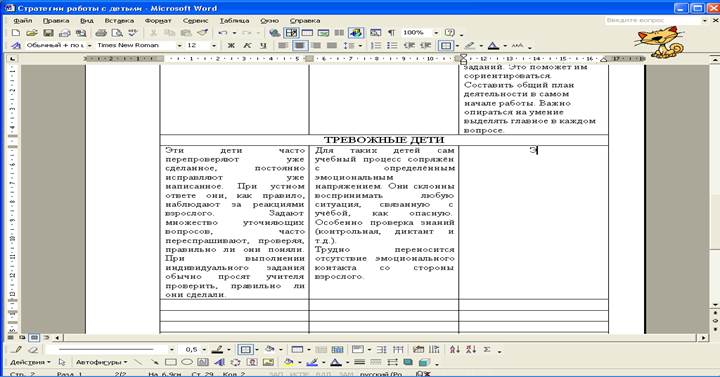

| ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ | ||

| Эти дети часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют уже написанное. При устном ответе они, как правило, наблюдают за реакциями взрослого. Задают множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают, проверяя, правильно ли они поняли. При выполнении индивидуального задания обычно просят учителя проверить, правильно ли они сделали. | Для таких детей сам учебный процесс сопряжён с определённым эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую ситуация, связанную с учёбой, как опасную. Особенно проверка знаний (контрольная, диктант и т.д.). Трудно переносится отсутствие эмоционального контакта со стороны взрослого. | На этапе подготовки. Создать ситуацию эмоционального комфорта. Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьёзности предстоящего экзамена и значимости его результатов Это может привести только к дезорганизации их деятельности. Огромную роль играют поддерживающие высказывания: «Я уверен, что ты справишься», «ты так хорошо справился с контрольной по физике» и т.п. Во время экзамена. Важно обеспечить тревожным детям ощущение эмоциональной поддержки. Это можно сделать различными невербальными способами: посмотреть, улыбнуться и т.д. Если ребёнок обращается за помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?» - лучше всего, не вникая в содержание написанного, убедительно сказать: «Я уверена, что ты всё делаешь правильно и у тебя всё получится». |

| НЕУВЕРЕННЫЕ ДЕТИ | ||

| Хорошо справляются с заданиями, где идёт работа по образцу, но испытывают затруднения при необходимости самостоятельного выбора стратегии решения. Такие дети списывают не потому, что не знают ответа, а потому, что не уверены в правильности своих знаний и решений. Им сложно опираться только на собственные ресурсы и принимать самостоятельные решения. В поведенческом плане им часто присущ конформизм, они не умеют отстаивать собственную точку зрения. Часто подолгу не могут приступить к выполнению задания, но достаточно педагогу подсказать им первый шаг, как они начинают работать. | Проблема в том, что они не умеют опираться на собственное мнение, они склонны прибегать к помощи других людей. Они не могут самостоятельно проверить качество своей работы: они сами себе не доверяют. | На этапе подготовки. Важно чтобы неуверенный ребёнок получил положительный опыт принятия другими людьми его личного выбора. При работе с такими детьми необходимо воздержаться от советов и рекомендаций. Лучше предложить выбрать ему самому и терпеливо ждать, когда он примет решение («Как ты думаешь, с чего лучше начать: с простых или сложных заданий?»). Во время экзамена можно поддерживать простыми фразами, способствующими созданию ситуации успеха: «Я уверен, у тебя всё получится», «Ты обязательно справишься». Если ребёнок никак не может приступить к выполнению задания, долго сидит без дела, стоит спросить его: «Ты не знаешь, как начать? Как выполнять следующее задание?» - и предложить ему альтернативу: «Ты можешь начать с простых заданий или сначала просмотреть весь материал. Как ты думаешь, что будет лучше?». Ни в коем случае нельзя говорить тревожным и неуверенным детям фраз типа «Подумай ещё», Поразмысли хорошенько». |

| ДЕТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ НЕДОСТАТОК ПРОИЗВОЛЬНОСТИ И САМООРГАНИЗАЦИИ | ||

| Обычно этих детей характеризуют как «невнимательных», «рассеянных». Как показывает практика, у них очень редко имеют место истинные нарушения внимания. Гораздо чаще – это дети с низким уровнем произвольности. У них сформированы все психические функции, необходимые для того, чтобы быть внимательными, но общий уровень организации деятельности очень низкий. У таких детей часто неустойчивая работоспособность, им присущи частые колебания темпа деятельности. Могут часто отвлекаться. | Непроизвольные дети при общем высоком уровне познавательного развития и вполне достаточном объёме знаний могут нерационально использовать отведённое время. | На этапе подготовки. Психические функции формируются через наличие внешних опор. Поэтому на этапе подготовки очень важно научить ребёнка использовать для саморегуляции деятельности различные материальные средства (песочные часы, отмеряющие время; составление списка необходмых дел и их вычёркивание по мере выполнения; линейка, указывающая на нужную строчку и т.д. Бесполезно призывать таких детей «быть внимательнее», поскольку им это недоступно. Во время экзамена таким детям потребуется помощь в самоорганизации. Это можно сделать с помощью направляющих вопросов: «Ты как?», «Ты сейчас что делаешь?». Возможно также использование внешних опор – напр., ребёнок может составить план своей деятельности и зачёркивать пункты или класть линейку на то задание, которое он сейчас выполняет. Важно, чтобы ребёнок научился использовать эти опоры на предварительном этапе, иначе на экзамене это отнимет у него много сил и времени. |

| ПЕРФЕКЦИОНИСТЫ И «ОТЛИЧНИКИ» | ||

| Эти дети отличаются высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью, исполнительностью. Выполняя задание, стараются сделать это быстрее и качественнее других. Используют для выполнения доп.материал. Очень чувствительны к похвале и вообще к любой оценке своей деятельности. Для них характерен очень высокий уровень притязаний и крайне неустойчивая самооценка. Для того, чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто успевать, а быть лучшими, не просто хорошо справляться с заданием, а делать это блестяще. | «лучшее – враг хорошего». Детям недостаточно выполнить минимально необходимый объём заданий, им нужно сделать всё, причём безошибочно. | На этапе подготовки. Важно помочь таким детям скорректировать их ожидания и осознать разницу между «достаточным» и «превосходным». Им необходимо понять, что для получения отличной оценки нет необходимости выполнять все задания. На предэкзаменационном этапе перфекционистам можно предложить тренировочные упражнения, где им потребуется выбирать задания для выполнения и не нужно будет делать всё подряд. Во время экзамена. Ему нужно помочь выбрать стратегию деятельности и реализовать её. Его можно спросить: «Какие задания ты решил сделать?» и по необходимости тактично вмешаться в его планы. В ходе экзамена можно время от времени интересоваться: «Сколько тебе ещё осталось?» и помогать ему скорректировать собственные ожидания: «Тебе не нужно делать столько. Того, что ты уже выполнил, будет достаточно. Переходи к следующему заданию». |

| АСТЕНИЧНЫЕ ДЕТИ | ||

| Основная характеристика – высокая утомляемость, истощаемость. Они быстро устают, у них снижается темп деятельности и резко увеличивается количество ошибок. У них утомляемость связана с особенностями ВНД и имеют скорее неврологическую природе, нежели психологическую. Поэтому возможности её коррекции крайне ограничены. | В ситуациях, требующих высокой работоспособности на протяжении длительного периода высока вероятность снижения качества работы, возникновения ощущения усталости. | На этапе подготовки. При работе с такими детьми очень важно не предъявлять заведомо невыполнимых требований, которым ребёнок не сможет соответствовать: «Некоторые выпускники занимаются с утра до вечера, а ты после двух часов уже устал.» Ребёнок не притворяется, просто таковы его индивидуальные особенности. Чтобы он не переутомлялся, следует делать перерывы в занятиях, гулять, достаточно спать. Родителям стоит получить консультацию у психоневролога или невропатолога о возможности поддержать ребёнка с помощью витаминов или травяных сборов. Во время экзамена. Их не стоит торопить, если вдруг они прерывают деятельность и на какое-то время останавливаются. По возможности лучше организовать таким детям несколько коротких «перемен». |

| ГИПЕРТИМНЫЕ ДЕТИ | ||

| Это обычно быстрые, энергичные, активные, не склонные к педантизму дети. У них высокий темп деятельности, они импульсивны и порой несдержанны. Быстро выполняют задание, но порой делают это небрежно, не проверяют себя и не видят собственных ошибок. Они пренебрегают точностью и аккуратностью во имя скорости и результативности. Испытывают затруднения в ходе работы, требующей высокой тщательности, собранности и аккуратности, зато прекрасно справляются с заданиями, требующими высокой мобильности и переключаемости. Ещё одна особенность этих детей – невысокая значимость учебных достижений, сниженная учебная мотивация. | Процедуры экзамена (тестирования) требуют высокой собранности, концентрации внимания, тщательности, аккуратности, а эти качества – слабое звено гипертимных детей. С другой стороны, хорошая переключаемость помогает им справится с экз. заданиями. | На этапе подготовки. Очень важно не пытаться изменить темп деятельности, особенно с помощью инструкции типа «Не торопись». Он всё равно будет работать в том темпе, в котором ему комфортно. Необходимо развивать у них функцию контроля, то есть навыки самопроверки: по завершении работы найти ошибки, самостоятельно проверить результаты выполнения задания. Основной принцип действия, которому должны следовать гипертимики: «Сделал – Проверь». Кроме того, необходимо создать у таких детей ощущение важности ситуации экзамена. Во время экзамена. Нужно мягко и ненавязчиво напоминать о необходимости самоконтроля: «Ты проверяешь то, что ты делаешь?» Кроме того, их лучше посадить в классе так, чтобы их возможности с кем-то общаться были минимальны. |

| «ЗАСТРЕВАЮЩИЕ» ДЕТИ | ||

| Низкая подвижность, низкая лабильность психических функций. Они с трудом переключаются с одного задания на другое. Основательны и зачастую медлительны. Им требуется длительный ориентировочный период при выполнении каждого задания. Если таких детей начинают торопить, темп их деятельности снижается ещё больше. | На экзамене, тестировании требуется высокая мобильность: необходимо быстро переключаться с одного задания на другое, актуализировать знания из различных разделов школьной программы. | На этапе подготовки. Навык переключения тренировать довольно сложно, но вполне реально научить ребёнка пользоваться часами, для того чтобы определять время, необходимое для каждого задания. Это может происходить в следующей форме: «Тебе нужно решить 5 задач за час. Значит, на каждую задачу ты можешь потратить не более 12 минут». Такие упражнения помогут ученику развивать умение переключаться. Во время экзамена. Задача взрослого – по мере возможности мягко и ненавязчиво помогать переключаться на следующее задание, если они подолгу раздумывают над каждым: «Ты уже можешь переходить к следующему заданию». Ни в коем случае нельзя их торопить, от этого темп деятельности только снижается. |

| АУДИАЛЫ И КИНЕСТЕТИКИ | ||

| Известно, что у человека три основные модальности восприятия (слуховая), визуальная (зрительная), кинестетическая (тактильная). У каждого человека одна их этих модальностей является ведущей, определяющей доминирующий способ получения и переработки информации. Обуч. В школе обычно включает опору на все три модальности (устный рассказ, наглядное пособие, практическая работа), что в целом позволяет усваивать программу детям всех трёх групп. | Экзамен и тестирование – исключительно визуальная форма. Это облегчает задачу для детей визуалов и усложняет её для детей аудиалов и кинестетиков. | На этапе подготовки. Необходимо, чтобы дети данных категорий осознали особенности своего учебного стиля, т.е. смогли чётко сформулировать для себя, как именно они лучше усваивают учебный материал, и воспользовались этим знанием при повторении уч. материала. Во время экзамена. Аудиалы могут воспользоваться речью, то есть очень тихо проговаривать задания вслух. (Чтобы это никому не мешало, стоит продумать, в какое место класса лучше посадить такого ребёнка.) В случае затруднения можно рассказать им о том, в чём заключается суть задания. Им не требуется помощь в решении, им нужно просто помочь осмыслить суть задания. Кинестетики могут помогать себе простыми движениями (например, подвигать ногами под столом). Им также стоит разрешить какую-то двигательную активность (например, выйти из класса). |

Своеобразие учебной деятельности каждого ребёнка связано с целым рядом его индивидуальных особенностей: спецификой мышления, памяти, внимания, темпом деятельности, личностными особенностями, учебной мотивацией и т.п. Данная классификация детей групп риска имеет исключительно прикладной характер. Здесь выделены те группы детей, которые с наибольшей вероятностью могут испытывать затруднения при сдаче экзаменов.

Безусловно, основная работа по психологической поддержке проводится на подготовительном этапе. Во время экзамена возможности психологической поддержки, безусловно, невелики. Но всё же оказать помощь выпускнику в процессе экзамена вполне реально. Конечно, задача облегчается, если учитель знаком с учениками. Но даже если педагог впервые встречает детей в ситуации экзамена, он может заметить некоторые наиболее явные затруднения и оказать детям психологическую поддержку.

Данные группы риска детей выделены в зависимости от сущности имеющихся у детей затруднений.

2015-06-14

2015-06-14 264

264