Контуры нового просвещения

Н.П. Мирошниченко

"Они видели семь чудес света

но самого света так и не видали".

Г. Честертон

1.

Из всех наших кризисов самый болезненный и глубокий - кризис духовной культуры. Иссякают ее источники. Нет питательной среды. Нет свободного труженика, хозяина, гражданина, личности. Как явления статистического. В условиях экономического развала, политического шкурничества и глупости, разгула преступности, единственное, что осталось у нас еще человечески здравого и может быть залогом будущего - это дети. Пока они живут в благополучных семьях и не попали под влияние улицы или в школу, классы которой все чаще становятся педагогическими очагами улицы. Может быть никогда еще в нашей истории педагогика не была столь важным и едва ли не главным механизмом культуры.

Создание вокруг детей культурного пространство, атмосферы творчество, надежды и веры в себя, в товарища, в Разум, Красоту как главные условия личного и социального успеха - стратегическая задача №1. Наверное, главным и теоретическим, и практическим аспектом формирования такого культурного пространства является создание новых учебных программ.

|

|

|

Как формировать культурное пространство детства? В котором, не потерявшись в многообразии динамично развивающихся этнических культур, вырастет личность с ментальностью, соединяющей в себе гуманистический потенциал этнической духовной традиции с модерном рыночных и демократических правовых идеалов, увенчанных сознанием ценности своего "Я" — на фоне признания ценности «Я» иного. Личность — с картиной мира, в которой категория "человек" станет центром теоретической модели, и с образом жизни, где "Я" и "Ты" - диалектические полюса нравственного диалога, движущего взаиморазвитие.

Схоластическая (действующая) парадигма содержания системы государственного просвещения.

Современная структура и логика преподавания учебных предметов в отечественной средней школе сложилась около двух столетий назад - в результате переноса в пространство Российской имперской культуры некоторых фрагментов европейского Просвещения. Важным ее достоинством был прагматизм, питавший компендиум утилитарных и научных знаний о природе и языках, уживавшийся с христианской мифологией. Без первого человек не мог стать субъектом материального производства. Во второй - находили рационализацию правил социального поведения, которые закреплялись спонтанно - тысячелетней практикой общежития. Время меняло технику материального производства, парадигмы науки, языки обучения. Менялся облик картины мира. Неизменными оставались ее психологическая структура и технология трансляции во времени - педагогическая парадигма.

|

|

|

Жизнь людей всегда было окутана тайной. Тьма неведомого рассеивалась крепнувшим век от века лучом сознания, порождаемого утилитарной практикой и обгоняющим ее стремлением заглянуть за пределы мыслимого и ощущаемого мира. Светлое поле культуры окружает исторического человека, питаясь энергией Слова и Образа, рождающейся а напряженном пространстве его отношений с Иным - будь то социум, природа или собственное "Я" Время умножает емкость слов и образов, их количество, уплотняет выраженную ими информацию и аккумуляторах индивидуальной памяти и этнической культуры. Увеличение числа субъектов межличностных взаимодействий, их разнообразие и разногласия творят мощную потенцию культуротворчества, собирающую свет и раздвигающую его пределы.

За границами научного знания интеллект постепенно трансформируется в смутную Веру, Догадку, Интуицию. Отдельные искры опыта вторгаются в тьму Неведомого, озаряют на миг некоторые его фрагменты, оставляя после себя ОЩУЩЕНИЕ - зыбкий образ призрачного Нечто, что Есть, но трудноуловимо, не схватываемо разумом. Невыявленная суть ощутимого не поддается определению в понятии. Но Нечто есть, мы именуем его, обозначая и собственные ощущения, и провоцирующие их объекты, и меру, и качество нашего интереса к ним. Так рождаются тропы - метафоры, аллегории…, именующие поверхностный, неустойчивый, недоосмысленный опыт первого шага в область неведомого, оставляющий в сознании призрачные следы мифов - образов прикосновения к тайне, заряженных желанием и надеждой. Зыбкие, аморфные, неуловимые в системные сети логических моделей, они проходят сквозь понятийное сознание, не схватываясь им. Их легче пережить, чем понять. Понимание - это фокусированное внимание понимающего субъекта в конечном пункте духовного движения. Это готовая схема, формула движения и его результата, отвлеченные от эмоциональных перепетий, сопровождающих живой процесс движения духа. Переживание требует повторения всего путешествия с проживанием его во всех подробностях. Познание образа возникает из личных усилий, активности, воли. Нужно целиком погрузиться в океан эмоций, чтобы внять образу. Переживание энергоемко. Это результат огромной душевной работы. Кажется, что логический путь к истине короче, быстрее, проще. Но всегда на пути познания стоят эмоции. Нельзя ПОНЯТЬ то, что НЕ ПЕРЕЖИТО лично - от законов истории до формул алгебры. В этом одна из сокровеннейших тайн культуры. И педагогики - как основного инструмента ее развития. Постижение образа - а этой стадии метаморфоза не миновала пока еще ни одна категория науки, ни одно понятие в процессе своей психолингвистической эволюции - нуждается в раскрытии его внутренней противоречивой природы, диалектическая модель которой сохраняется и на высшей стадии эволюции - логической. С одной стороны, он обозначает некоторые свойства ощущаемого предмета, а с другой - настроения, установки, желания и надежды субъекта, априорно восполняющею фантазией ограниченность объективной информации, принимающего желаемое за действительное. Всякий раз, когда человек достигает пределов достоверного опыта и пытается его расширить, он нуждается в предварительных теоретических моделях области эксперимента. Такие модели строятся из научных понятий. И мифов, символизирующих предполагаемое, гипотетическое и обозначающих его ожидаемые, но пока не проявленные сознанию функции. Синтез научных и образных языков применяется и при конструировании картины мира. Невозможно достичь иллюзии полной завершенности, иерархичности, внутренней уравновешенности и взаимосвязанности ее компонентов.

|

|

|

Люди верят созданным ими образам - слабость, простительная авторам. Верят более или менее долго. Скептицизм, питаемый наблюдательностью, умением систематизировать информацию, готовность творить новые образы, разрушает старые объекты веры. И возникают новые. Слабость образотворческих потенций, эйдетическая ригидность и нищета консервирует, догматизирует арсенал старых образов, окружает охранительным ритуалом, превращает в культ. Всякая религия - поэзия, окостеневшая в сознании адептов. Окаменевший восторг. Монумент некогда живому и горячему чувству, страсти, надежде. Это освященная авторитетом всемогущего божества рационализация душевной лени прозелитов, их духовного бессилия, порождающего стремление присвоить и эксплуатировать чужие - традиционные, привычные образы, вместо создания новых - собственных. "Блаженны нищие духом!"

Области утилитарно-практического и научного знания - ядро картины мира - окружены облаком веры - эйдетической протоплазмой, питающей и предохраняющей ее целостность от убийственною излучения логического скепсиса. В нем из многозначных, неустойчивых структурно, текучих, разнообразно трансформируемых мифов, питаемых надеждами, желаниями, обидами, раскаяниями рождаются ИДЕАЛЫ и ИДЕОЛОГИЯ - априорные духовные конструкты, отражающие не столько объективную действительность, сколько картину ее субъективной преломленности. Они являются нам в розных ипостасях - религии, литературы, искусств. Это модели желаемого будущего и предполагаемого прошлого.

Такова ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА картины мира - визуальной модели культуры - с системообразующим блоком персональных потребностей в недрах души человека.

Драматургия человеческой биографии рождается в космосе культуры и формируется разными режиссерами. Сначала сценарий абсолютных императивов жестко задаётся извне - социумом: семьей, воспитателем, учителем. Позже, по мере инетериоризации, он обогащается персональными значениями, обрастает альтернативами, смягчается возможностью выбора и произволом самосознания. Ток возникает иллюзия свободы воли, питающая свободу творчества - источник культурного прогресса.

|

|

|

Емкость и гибкость творческого потенциала личности зависит от объема усвоенного культурного опыта человечества и от овладения механизмами его создания. В свою очередь, это определяется зрелостью и отлаженностью механизма передачи культурного наследства - системы просвещения. Структура педагогической функции содержит деятельности по передаче опыта утилитарного труда, труда духовного в его научно-теоретической и художественно-образной ипостасях, опыта социального бытия - сосуществования с подобными себе и опыта психологического бытия в себе и с самим собою. В отечественной педагогической традиции до 20-х годов XX века профессиональная ремесленная подготовка была вынесена за рамки государственной системы просвещении и растворено в процессе непосредственного производство. Трансляция опыта духовной деятельности по сей день монополизирована государством. Нравственное воспитание до 1917 года было уделом церкви, о после - КПСС, сохранившей принципиальные методические основы,- идеология оставалась главным инструментом социализации личности. Человека по-прежнему уговаривали стать хорошим, суля рай в иной жизни (мы страдаем, но наши дети будут жить при коммунизме), демонстрируя ад застенков ЧК и ГУЛАГа в этой.

Рассказывая притчи, сочиняя и демонстрируя на словах положительные примеры нравственного поведения, невозможно сделать человека нравственным, если в жизни все обстоит иначе, чем на словах. В воспитании слово всегда сопровождает, комментирует поступок, личный пример. "Делай как Я" - вечная формула педагогического успеха. И если взрослые говорили одно, а делали другое, то дети сначала учились у них делать, а потом врать. Советская школа погубила гуманный воспитательный процесс лживыми проповедями и воспитательными мероприятиями, транслирующими культуру сомнительных развлечений и ритуалов. Подлинное воспитание возможно только в процессе производства культурных ценностей - материальных или духовных - не суть важно. Лишь бы имел место труд, смысл которого был бы за пределами собственно производства. Если же воспитывают не трудом, а работой, смысл которой в ней самой, - если решают задачи, чтобы сошлись с ответом, учат правилам грамматики, чтобы не делать ошибок в диктантах, ее польза будет выражаться отрицательными величинами.

Какой же должна быть деятельность, которая сделает школьника не только грамотным, но и нравственным человеком? - Учебной. Но для этого нужно изменить ее содержание и технологию, чтобы из «работы» оно стало "трудом" Смысл учебной деятельности как труда - в персональной ориентированности на каждого ученика, в мотивированности его потребностями и интересами. Такая учеба транслирует информацию, значение которой ученик субъективно осознает, понимает и признает. Оно вооружает его технологиями порождения и переработки информации, использования в личных интересах, целенаправленно формирует духовный мир личности. Производство культурного индивида нуждается в сложнейшей кооперации в ходе учебного процесса. Такая кооперация и воспитывает.

В основе ВОСПИТЫВАЮЩЕГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА - принципиально новая модель содержания образования. Ныне действующая модель школьных программ на всем пространстве СНГ и не только его - формировалась во второй половине XIX веко из дисциплин, представлявших интенсивно развивавшиеся науки о природе, из математики и языков. Она запечатлела тенденцию секуляризации духовной культуры и стремление подготовить умы к восприятию новшеств в хозяйстве, экономике, общественной жизни, множившихся после реформ 60-70 годов. Авторы образовательных программ смотрели на ребенка как на строительный материал в здании социального организма - государства, сословия, класса, но не как на самоценное явление. Отсюда стремление вооружить его тем, что полезно с точки зрения бытия социума. Вот почему в программе образования нет предметов, непосредственно посвященных Человеку. В картине мира наших предков личность отсутствовала как самостоятельно осмысленная проблема. Она лишь начинала смутно ощущаться немногими талантливейшими религиозными и светскими мыслителями. Проблему личности мешало осознать и эмбриональное состояние психологической науки, ее невыделенность из физиологии, метафизики, мистики, практической педагогики. Сказывалось и отсутствие традиции хотя бы теоретически относится к человеку как к микрокосму. Осознание личностной проблематики трудно давалось обществу, окостеневшему в вековом монолите одного из самых деспотических режимов, враждебных личности. Идеи развивающего обучения как средство развития личности, где воспитывает сом процесс познания, а не результат, где личность получает импульс саморазвития, и на заре, и на закате столетия были внятны немногим. "Корень учения горек, но плод его сладок", - говаривали в утешение школярам педагоги начала века. "Учеба - труд, значит, учиться должно быть трудно", - доносится трубный глас из учительских кабинетов конца столетия. Мысль о возможности подсластить пилюлю воспринимается коллегами если не как крамольная, то наверняка как утопическая.

Не в обычае нашему брату учителю задумываться: легко ли учиться детям. Кадры отечественной интеллигенции формировались стихийно, во многом в соответствии с моделью естественного отбора, когда слабый выбывает из борьбы за аттестат и диплом. "Слабость" в данном случае - качество нервной системы, нередко сочетавшееся с сильными мозгами. Далеко не все поступавшие в учебные заведения оканчивали их. Это были либо обладатели природной механической памяти, либо крепкого характера и воли, помогавших прогрызаться к заветному аттестату или диплому сквозь дебри хаотически нагроможденной педагогами информации, способные интуитивно уловить логику процесса понимания и неосознанно выработать в себе механизм систематизации и интеграции учебной премудрости, сведения ее в крупные логически однородные информационные блоки, хорошо ложащиеся и закрепляющиеся в памяти. Для остальных учеба превращалась в каторгу. Сознание учащихся защищалось от потока неорганизованной, лишенной индивидуального смысла и мотивации информации, отторгая ее, порождая инструменты психологической защиты - подсказку, шпаргалку, списывание.

В советские времена самые талантливые и способные поступали не в педагогические вузы за исключением немногих сумасшедших фанатиков. Самые толковые выпускники педагогических вузов всеми правдами и неправдами старались или не попасть по распределению в школу, или расстаться с нею пораньше. Вот почему среди педагогов трудно встретить тех, кто хотя бы интуитивно, действуя для себя, подошел к порогу тайны поголовной неуспеваемости практически равносильной статистическому торжеству "троечности" в советской школе. Статистический советский учитель, сам воспитанный 15-летним каторжным "трудом", онтологически не был ориентирован на исследование ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИН НЕУСПЕВАЕМОСТИ. Презумпция изначальной виновности школьника в неуспеваемости первородным грехом лежала и продолжает лежать на поколениях советских школьников. "Лень-матушка раньше нас родилась" - формула педагогического "покаяния" и одновременно индульгенция инквизиторам от педагогики, отпускающая грех борьбы с неуспеваемостью репрессивными, административными, но не педагогическими средствами. Карьеры многих советских "зеков" начинались на задней парте со статуса второгодника, несущего в душе пьянящую горечь животного ощущения социальной отверженности, государственного проклятия, изгойства, вопиющего к отмщению.

Один из признаков современной эпохи - ускорение бега времени. Своим рождением эта мифологема обязана учащению коренных перемен в жизни общества, уплотнению времени судьбоносными событиями, росту абсолютного объема информации, без овладения которой человеку все труднее проникнуть в смыслы современного бытия, выработать программу поведения. Увеличивается частота фундаментальных научных открытий, требующих всякий раз существенной перестройки картины мира, а то и вовсе смены парадигмы. В таких условиях помимо традиционно стоящих перед педагогикой задач передачи во времени культурной информации, технологий ее порождения, переработки и усвоения возникает новая - воспитание психологической мобильности, готовности к моментальным переменам, формирование установки на неизбежность трансформаций, необходимость метаморфоз картины мира и мировоззрения. При этом нужно сохранить нравственное ядро души человека. Новые теоретические модели натуральной и социальной сфер неизбежно будут потрясать иерархию ценностей, нравственных императивов, основы совести, формируя новые образы "Я" и социума, а также гипотезы новых типов их отношений. Вряд ли под таким информационным натиском сохранится незыблемость морального кодекса личности. Тектонические процессы в нем неизбежны. Но они не должны привести к смещению центра - идеи абсолютной ценности личности, приоритета ее интересов и потребностей в пределах, в которых она не угрожает аналогичным приоритетом другого человека.

Нынешняя педагогическая парадигма сложилось в те времена, когда картина мира сохранялась веками. Педагогика строилась на передаче ученику готовой, устойчивой, канонизированной религией или наукой системы знаний и суеверий я форме догматов, привычных и незыблемых па протяжении жизни нескольких поколений. От ученика требовалось некритическое, доверчивое усвоение информации, в котором главную роль играла память. В эпоху НТР картина мира находится в состоянии непрерывного становления. Динамично развивающиеся отрасли частного знания все труднее согласовывать друг с другом из-за интенсивности порождения в них новых и новых теоретических моделей, и из-за того, что не всегда философия успевает или бывает методологически способна выполнить свою обобщающую, систематизирующую функцию. Все это порождает антагонизмы и взаимоотторжение носителей обыденного сознания и авторов "безумных идей", "безумие" которых заключается в негибкости, косности массовой психики, зависимости от авторитетов, идеологий, идолов толпы, неприспособленности к синхронной адаптации в унисон с модернизирующейся картиной мира. Нужно ли напоминать, что абсолютное большинство учительского корпуса является носителями именно обыденного сознания даже в области преподаваемого предмета - через 5-7 лет после выхода из вуза, когда происходит полный разрыв между учителем и "свежей" информацией из области его обучения? Вследствие такого отчуждения носители обыденного сознания, нуждающегося в стабильном, прочном основании, обращаются к той или иной форме мифологии. Ее очарование - в устойчивости, неподверженности трансформациям, в доступном образном языке, убаюкивающем сознание, заблудившееся в дебрях смыслов узкоспециальных научных тезаурусов, в снятии неизбежных в науке противоречий, в готовности льстить надеждам. Пожалуй, этим и объясняется нынешний религиозный ренессанс на одном полюсе общества и элитарное высокомерие «аристократии духа» на другом.

Противоречие между рационализмом научного сознания и мифологическим эклектизмом обыденного неизбежно ввиду объективной ограниченности возможностей человеческого мозга перерабатывать лавину многообразной ускоренно накапливающейся информации. Оно содержится даже в духовном мире носителя научного сознания, где уживается иерархически структурированный логос компетентной научной мысли с аморфным, мифическим эйдосом, идеально моделирующим мир за пределами компетенции. Однако сократить дистанцию между ними до минимума можно, равно как и снять антагонизм, воспрепятствовав возрождению первобытных мистических и религиозных комплексов в обыденном сознании. Научную картину мира можно сделать распространенным психическим явлением, выходящим далеко за рамки элитарных научных сообществ, если начинать работу с человеческой психикой, когда она еще не окостенела - в детстве. Смысл такой работы не в механическом насыщении ее информацией, а в формировании умения самостоятельно порождать собственную и конструировать персональные, нетрадиционные теоретические модели внешней и внутренней действительности, а также программы отношения к ней. Дети обречены оставаться пленниками чужих мыслей, идей, откровений, быть пассивными потребителями духовных ценностей до тех пор, пока им будут передавать готовые знания, не раскрывая тайну их порождения. Важность расширения области рационального научного знания в общественном мнении особенно очевидна на фоне превращения демократической модели общественного устройства в явление планетарное, не имеющее альтернативы. Общественное мнение становится все более существенным фактором, определяющим вектор и суть политических решений. Судьбы цивилизации все очевиднее зависят от качества духовной атмосферы социума.

Конструктивные психические механизмы личности формируются в определенный период биографии человека. Отсутствие для их становления необходимых условий в детстве делает для человека навсегда потерянной возможность обретения творческого потенциала. С эти точки зрения педагогика является ведущим механизмом культуры, силой, определяющей векторы эволюции социумов.

В сегодняшней школе истина передается от учителя к ученику в готовом виде "Разжевать и в рот положить" - формула высшей педагогической доблести. Но за 10-15 лет, пока ребенок учится, научное представление об истине меняется неоднократно. Перемены, однако, не отражаются ни в содержании школьных программ, ни в сознании учителей. Поэтому отставание школы от науки неизбежно. Это своеобразно отразилось и в повышенном интересе просвещенцев к откровениям религии. В ней ищут методологию понимания социальной истории, обоснование нравственных императивов - мотивацию воспитательной деятельности. Неспособность уследить и поспеть за научной мыслью рождает недоверие к ней. Безнадежно глядя вслед метеором научных идей, все чаще оборачиваются к лампадам идеологических реликтов. Заблудшая во мраке неведомого душа рада любому свету. Куда придет она, следуя его зову? В обозримом будущем наука обречена идти впереди просвещения. Тем не менее, они должны оставаться современниками. Если же они оказываются в разных культурных эпохах, это губительно для обоих.

В наше время практическая ценность научного знания несомненна. Оно, думается, навсегда утвердилось в содержании школьного образования. Иначе складываются отношения посткоммунистического общества к знаниям иррациональным, религиозным. Их либо игнорируют, не понимая психологических проблем и культурной ценности, не замечай многослойности и, многозначности духовною явления религиозного чувства, уходящего в недра прасознания, в древнейшие хранилища психики. Либо привычно, в духе примитивного атеизма, отрицают. Религиозная напряженность чувства не дано человеку с рождения, она вырастает - далеко не у всех - из переживания трагичности собственной судьбы. Нередко в нем стараются "раствориться без остатка", используя порожденные религиозным чувством тысячелетней давности логические теоремы как универсальные отмычки к проблемам личного и социального бытия. Если в личной жизни религиозное сознание в некоторых случаях может быть пропуском в покои утешения, то в социальной - оно играет роль компаса, ориентированного магнитом мощной, но сомнительной иллюзии.

На протяжении тысячелетий, в отсутствие наук об обществе и душе, религии давали людям гуманитарную ориентацию в социальной и внутренней, психической жизни. Выполненные с огромной художественной правдой образы священных мифических авторитетов воздействовали на умы верующих силой энергии, рождаемой эстетическим чувством, а также силой воли к вере, оторванной от реального адресата - человека - и направленной к ирреальному. Они символизировали и обозначали власть безличных и потому неуловимых сознанием социальных сил - общины, касты, рода, этноса, государства, безраздельно господствующих над индивидом. Просвещение XVIII века, развивавшееся под лозунгами антиклерикализма, разрушило доверие к церкви, но не к религии. Оно, продолжая традиции Реформации, укоротило путь человека к Богу, убрав посредников. Но плотина веры по-прежнему была нужна для сдерживания могущественных инстинктов, стремящихся из глубин бессознательного, влекущих "прелестями" животного индивидуализма к асоциальным поступкам. Коммунизм и фашизм привели массы к атеизму, уничтожив вместе с идеей Бога "химеру" совести. Фюреры не нуждались в авторитете сверхъестественных сил для мотивации и оправдания своей власти. Они основали её на силе оружия и на энергии разнузданных животных инстинктов, превращавших этносы в беснующиеся дикие стада. Внутреннее сдерживание человека было заменено внешним террором. В концлагерях под сенью свастики ли, пятиконечной ли звезды происходила метаморфоза: насилие над духом побеждалось насилием над плотью. Рабы, превзошедшие страх телесных мук, обретали внутреннюю свободу. ГУЛАГ, Освенцим, Бухенвальд стали чистилищем, вратами в царство чистого сознания – свободы духа. Ад телесного бытия разрушил страх Божий и все прочие страхи, освободив персональное сознание для выбора и творчества ценностей, идеалов в сияющих высотах самосознания, куда не проникала идеология и вопли страдающей плоти. Там становились творцами собственного "Я". Там стиралась условная грань между поэзией Разума и Веры, между логическим и эмпирическим убеждением в ценности конкретного человека как смыслообразующего ядра культуры.

Западный мир, преодолев фашизм, стол на путь строительства такого социума, где каждый человек чувствовал бы себя свободным. В коммунистическом мире продолжали строить общество свободное от человека. И хотя религия и церковь были и "у них" и "у нас", у них они служили человеку, а у нас - традиционно превращали людей в жертвы старым идолам государства, нации, церкви...

Страницы истории религиозного опыта как равноправного с наукой проявления энергий человеческой души с детства должны быть открыты перед людьми. Но в курсе "Очерки истории религий" необходимо строю отделить Веру от суеверия, Поэзию от виршей, Экстаз от фиглярство, Культуру от культа. Он должен быть свободен от мумифицированных канонических текстов, идолоподобных пророков, святых, ангелов... Основополагающие тексты первоисточников, биографии подвижников, очерки истории воплощения религиозных идеалов, свидетельствующие о мучительных ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ поисках истины на путях откровения, получаемого в постоянных раздумьях, и в медитации, и в животворящей практике во имя людей, хотя бы и "ради Христа", - такой должна быть архитектура одного из главных корпусов храма человеческой культуры, чтобы ребенка не пришлось сюда загонять палкой (для его же "блага"), как в "храм науки". Религия и Наука должны быть представлены как чисто психические феномены, имеющие общее основание - стремление усовершенствовать Мир, Человека и порождаемую им веру в совершенство, в бесконечность, вечность этого мира, в плодотворность и необходимость труда, сладость которого огорчается сознанием персональной предельности человеческой жизни и знания. Пусть откроются детям в Вере и Скепсисе знаки созидательных и разрушительных энергий, диалектика которых имманентна каждой человеческой душе. Угнетение одной из них чревато накоплением противоположной до критической массы и взрывом, изнутри коверкающим человека и его душу.

Уровень развития наук об обществе и психике позволяет им сегодня эффективно конкурировать с религией в создании моделей гуманной ориентации человека. Но для этого они должны быть солидно представлены в содержании образования. Сегодня этого нет. Современная школа по-прежнему ориентирована не на гуманитарные ценности. И учителя, и учебники несут старый принцип примата социума над личностью. Социальные и гуманитарные дисциплины оттеснены на второй и доже на третий план «точными» и «естественными». Личность как проблема отсутствует в курсах естественных и гуманитарных наук. Всякая наука - микрокосм культуры и как таковой несет в себе отражение смыслообразующего центрального ядра - человека культуры. Выхолащивание последнего из школьных эрзацев научного знания с целью избавить физику, биологию, математику от трудной для детей "философичности" на самом деле приводит к другим последствиям. Убивается мотивация познавательной деятельности, интерес к наукам. Теряется культурный смысл учебного труда. Математику учат, чтобы знать математику. "А зачем?" - спрашивает ученик, ясно представляющий свою перспективу, в которой из всей математики ему понадобится разве что арифметика. И не получив убедительного ответа, перестает учить то, что ему не нужно. И это его право! А вот математика как язык, на котором можно говорить с миром, как воплощение всеобщего принципа Порядка и Гармонии не может не заинтересовать ребенка, у которого живое воображение еще не убито школой. Детям трудно брать механическую логику математики, зато они легко вдохнут ее поэтику и уже с этих высот им иначе откроются лабиринты ее тайн. Им нужна математика, но не по Погорелову, не по Киселеву…, а по Пифагору. Если ребенок, решая задачу, ищет не совпадения ответа с данным в конце задачника, не оценки в журнале, а восстановления нарушенной мировой гармонии, он равен Пифагору. Он участвует в творчестве культуры - культуры интеллекта.

Гуманизация школьного образования имеет много аспектов. Это и способность каждою учителя дать каждому ученику убедительный ответ на вопрос: "Зачем мне нужен ваш предмет?". И обогащение реестра изучаемых дисциплин науками непосредственно о Человеке, особенно о его душе, ее истории. И реорганизация системы учебной информации как внутри каждого предмета программы, так и в их межпредметных связях.

Главный недостаток нынешних учебных программ обусловлен непониманием их авторами принципиальной разницы между логикой построения науки и логикой учебного курса. Наука расщепляет целостный мир, выхватывает одну из его сторон, абстрагируясь от иных, исследует ее, логически деля, пока не дойдет до первооснов - субстанции и субстрата. Такой анализ требует теоретической смерти объекта исследования.

Научная мысль пытается вычленить, схватить невидимую обыденному рассудку структуру исследуемой области, выразить законы отношений между ее элементами, построить иерархию, отражающую нарастающее усложнение организации по мере удаления от первоосновы и приближения к тому универсальному сложному виду, в котором данное явление растворено в космосе мироздания и является нам в эмпириях. Эти теоретические построения описываются специальным языком. Его звуковая форма нередко заимствована из обыденной жизни, но наполнена новым смыслом. Логические конструкции академических курсов отражают эволюцию теоретической мысли и метаморфозы живой действительности, эту мысль порождающей. Научная мысль стремится обосновать не только развитие своего объекта, но и собственное развитие. Этим она особенно трудна для ребенка. Для овладения ее интраверсивным потенциалом необходимо иметь сформированную установку направленности сознания внутрь мыслящего субъекта. Ребенок же - экстраверт. Его мышление ориентировано вовне. Поворот внутрь - дело времени и обстоятельств, в котором необходим помощник - педагог. Смысл любой педагогической деятельности - в овеществлении, олицетворении в персоне педагога той функции, которой, в конце концов, должен овладеть ребенок. Непросто дается ребенку теоретическое умерщвление объекта исследования, которым неизбежно сопровождается ею анализ, а также ориентация в лабиринтах науки, и ее тезаурусе Особенно трудно привыкнуть работать не с живыми образами действительности, а с их знаковыми моделями, не отраженными непосредственно в ощущениях. Сознание ребенка, спонтанно стремящееся к одухотворению, анимации всех объектов, с которыми он контактирует практически или теоретически, не скоро и небезболезненно привыкает к эмоционально нейтральной объективности научной истины, к ее безразЛИЧНОЙ холодности. Поэтому научные знания, адресованные детям, нуждаются в мультипликационной визуальной транскрипции, согревающей ученую мудрость, оживляющей и насыщающей персональным смыслом с его непременным нравственным резонансом. Примером такой мультипликации могут служить опорные конспекты В.Ф. Шаталова и его последователей.

Формирование научного типа мышления - глубочайшая сущностная метаморфоза психики ребенка. Лишь только после ее завершения сознание открывается для восприятия накопленного веками опыта научной мысли. Кто и когда в педагогической теории и практике специально ставил задачу выработки у ребенка НАУЧНОГО МЕТОДА МЫШЛЕНИЯ? Где дидактические технологии, способные ее разрешить? В современной школе, не заботясь о создании таких предпосылок, на детский разум обрушивают лавину наукообразной информации. За попытки защититься от нее карают двойками и унижающими личное достоинство упреками в тупости, лени, бессовестности, подавляя основу любой познавательной активности - желание и способность ставить вопросы и задавать их учителям, убеждая в принципиальной неспособности овладеть научным знанием.

Учебный школьный курс, в отличие от академического вузовского, должен воссоздавать целостность того фрагмента картины мира, который является предметом данной науки. Ту цельность, которая делает его тождественным эмпирическому образу, порождаемому сенсорным опытом накануне логического анализа. В вузовском курсе мышление совершает одностороннее движение от первичного доплатоновского эйдоса к логосу и в нем застывает. В школьном оно обязано вернуться вспять - к синтезу идеи: полному – и в логосе, и в умном эйдосе - тождеству познающего и познаваемого. Синтезу уже не из фрагментов ощущений, фантазмов, иллюзий, а из материала логической природы, насыщенного поэзией, превращающей его в платоновский эйдос, где логос научного понятия несет в себе и сущностный, и апофатический меональный момент, выраженный тропически, и рефлексию научного интеллекта. Смысл тайны подлинно учебного курса - в конечном ЭСТЕТИЧЕСКОМ эффекте художественной картинности, порождаемой опоэтизированной логической информацией, в которой не только обозначены пределы, освоенные наукой, но и векторы ее перспективного творческого импульса, направленные в область догадки и веры.

Современное содержание образования бессистемно и внутренне не организовано. Это хаос разнонаправленной неоднородной информации о чуждом человеку, равнодушном мире, в механическом соединении которой трудно уловить какой-то внутренний, а тем более личный смысл. Из предметов школьной программы не выстраивается цельная картина мира, воплощающая разнообразный современный духовный опыт, с обозначением в ней места конкретного человека и его взаимоотношений с ее элементами. Анонимные авторы не смогли организовать информацию даже в масштабах отдельных учебных курсов хотя бы в какое-то подобие фрагментов картины мира. Призрак межпредметных связей так и не рискнул сойти сюда со страниц диссертаций и методических журналов.

Стремление поспеть за ускорением научного знания приводит к перенасыщению содержания образования информацией, качество которой и актуальность небесспорны. Отсюда абсолютный рост информационного потока, обрушивающегося на школьника, а следовательно, усиление противодействия ему со стороны защитных механизмов психики. Мозг ребенка, в соответствии с персональной системой потребностей и ценностей, в формировании которых школа не всегда играет определяющую роль, жестко фильтрует всю поступающую информацию по принципу "интересно - не интересно", "нужно - не нужно", "вызовут - не вызовут". Методическое бессилие учителей, неумение мотивировать учебную деятельность, работать не только фронтально - со всем классом, но и персонально - с конкретным ребенком, приводит к тому, что из всего направленного в сознание учащегося потока туда просачивается лишь тоненькая струйка информации, от которой через небольшое время остаются капли, застывающие в пещерах памяти бесформенными, разрозненными, бесполезными сталактитами.

Среди многообразия реформаторских экспериментов в педагогике особо примечательны опыты создания программ для классов с «углубленным» изучением, образующих, как правило, два взаимообособленных смысловых поля с гравитационными центрами из понятия "природа" и "общество". В первом пребывают физика, химия, биология, математика, география, астрономия, направленные на создание разностороннего образа мира природы. В нем луч познающего сознания направлен наружу, не озаряя психических глубин субъекта. Вне остаются проблемы законов развития познающей мысли, ее мотивов, смысла, пределов достоверности и компетентности, утилизация результатов научного познания и их нравственного резонанса в структуре ценностей данной культуры. Так закладывается предпосылка технократического экстраверсированного расчленяющего отношения к бытию с позиций абсолютного противостояния и выноса мыслящего субъекта за его пределы, забвения им своих естественных корней, нравственной ответственности за результаты познания и их практического применения. Такая ментальная позиция порождает утопические импульсы повелевать природой, управлять, переделывать ее в качестве демиурга, непременно приводящие к варварству либо взаимоуничтожения, либо обожествления ее слепых стихий и растворения в них своей воли.

В гравитационном поле понятия «общество» расположены дисциплины, и которых сознание устремлено на социальные организмы. Раньше в его фокусе были "классы", "партии", "государство", теперь - "этносы", "микроколлективы", "личность", но пока что такому взгляду явно не хватает резкости и устойчивости. Почему-то за эклектическим ансамблем из школьных предметов - История, Основы государства и права, Литература, Языки, Экономическая география, Введение в философию, Введение в экономику,

Введение в политологию - закрепился в обиходе термин "гуманитарные". Хотя Человек в них лишь изредка призрачно маячит на горизонте - безликий, скучный, абстрактный, неосязаемый. Сознание, выращенное в таком гумусе, несет иллюзию фатальной предопределенности персональной судьбы движениями крупных социальных тел, на орбитах которых от века суждено пребывать электрону личности, лишенному свободы, выбора и права произвольно строить себя, менять траектории и векторы движения.

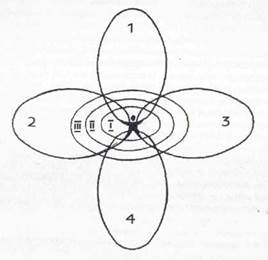

Стихийная поляризация содержания образования, приводящая к однобокому развитию личности Физика или Лирика - следствие беспомощности педагогов в решении проблемы гармонического развития общекультурных основ духовного мира ребенка. Большинство из тех, кто и сегодня работает на ниве просвещения вчера еще строили свои научные, административные, педагогические карьеры на селекции "гармонически, всесторонне развитой личности строителя коммунизма". Если понимать под "гармонией" равномерную убогость и нищету души, они блестяще справились со своей задачей. Смена политической моды сделала непопулярным старый пропагандистский жаргон, в который не по своей воле попала пифагорейская "гармония". Вряд ли ее испортило длительное соседство с "красными" понятиями. Поэтому мы рискнем без предварительной логической и политической реабилитации выразить с ее помощью идею о безусловной необходимости и возможности заложить в основу интеллекта информацию о духовном опыте познания мира природы, общества и человеческой души по возможности РАВНОМЕРНО, без ущерба ни для одной из сторон культурной памяти. Центром вращения информационных сфер должна стать персона конкретного ученика с ее неповторимым спектром способностей, задатков и интересов. И тогда, может быть, по аналогии с пифагорейской формулой движения небесных тел: "высота тона пропорционально скорости планет" можно будет вывести формулу движения этноса: "высота нравственных ориентиров теоретической и утилитарной деятельности этноса пропорциональна скорости исторического движения его культуры от дикости к цивилизации". Понимаемый таким образом принцип гармонизации содержания образования является одним из основополагающих в проекте его новой - гуманитарной парадигмы. С его помощью необходимо смоделировать современную картину мира с четко обозначенными качественными границами внутри - между сферами эмпирического утилитарного опыта, научного знания и феноменами веры, сконструированными из художественных образов и тропов.

Гуманитарная модернизация содержания образования предполагает:

1. Введение новых предметов, отражающих современные достижения гуманитарного знания:

- курс психологии с теоретической и практической, тренинговой частями, вооружающий не только знаниями о содержании человеческой души, но и технологиями управления ею;

- изучение нескольких иностранных языков;

- курсы История философии, История религий, История экономической мысли, История политической мысли, История художественной культуры.

2. Изменение традиционного взгляда на математику и, соответственно, методики ее преподавания. Из верховного идола на Олимпе просвещения она должна

превратиться в ЯЗЫК, выражающий и описывающий количественные законы бытия и в качестве такового уйти вглубь Информатики - науки о принципах кодирования и декодирования любой информации, в том числе и языком цифр.

3. Постановку задачи формирования ПЕРСОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И КАРТИНЫ МИРА в качестве главной для всей системы просвещения.

4. Оснащение личности техникой культурного диалога с обладателями иных

интеллектуальных конституций, позволяющей совершать идеальные переходы на позицию оппонента и понимать ее изнутри - в логике ее собственной установки.

5. Формирование способности к СОГЛАСИЮ, как к сохранению своей позиции в понимающем диалоге с носителем иного миросозерцания и гибкой перестройке, трансформации собственного под напором убедительных фактов и аргументов.

Механическое обогащение программы новыми дисциплинами, само по себе, без их перегруппировки, взаимоувязки и согласования со "старыми", не способно привести нас к искомой цели. Напротив, это лишь перегрузит информационное поле детства, плотность которого и без того стеснительна для неопытного мозга. Ослабления и снятия информационного прессинга можно добиться реорганизацией учебной информации по принципу четырех автономных смысловых полей - НАТУРЫ, СОЦИУМА, ЯЗЫКА, АНТРОПОЛОГИИ, оформленной в одноименных интегрированных курсах. Из них выстраивается логическая структура картины мира.

В ПОЛЕ НАТУРЫ сознанию ребенка представлена информация о современных достижениях естественных наук - астрономии, географии, ботаники, зоологии, химии, физики. Такая последовательность ввода курсов обусловлено спиралевидной логикой погружения в тайны материи - к ее истокам - и логикой развития познающего интеллекта - от эмпирических образов и визуальных моделей к абстрактным понятиям, невообразимым, дедуктивно выводимым сущностям, трансцендентным идеям, априорным мифам. Пластичное образное мышление ребенка, не закрепощенное ньютоновской парадигмой, в 9-10 лет на уровне воображения легче справится с усвоением и теории относительности, и идеи расширяющейся Вселенной, и других трудных для окостеневшей взрослой мысли идей, чем через несколько лет в старших классах, когда сформированные ранее образы достаточно подкрепить математическим аппаратом. Астрономия подготовит сознание к восприятию Географии - учения о планете Земля, ее стихиях, жителях, несущее в себе субстрат знаний о растениях и животных, специально изучаемых в последующих курсах Ботаники и Зоологии. Содержание курса Экономическая География уходит в поле социума, трансформируясь в курс История Хозяйства. Химия вводит в мир многообразных веществ, раскрывает тайны их происхождения, трансформации, учит разумному использованию. Она готовит и к пониманию биохимической природы организма в курсе Биология Человека. Физика доходит до предельных глубин анализа материи, до порога, за которым кончается царство опыта и начинается царство фантазии и интуиции. Венец природного цикла - курс Натурфилософии, в первой части которого - исторический обзор взглядов на устройство и закономерности природы с древнейших времен до наших дней, а во второй - современная философская картина мира в персональной интерпретации учителя. Этим курсом природоведческий цикл не только завершается, но и проникается его духом. Главное в нем - мировоззренческая установка: организующая, систематизирующая, задающая тон частным курсам; стремление теоретически воспроизвести единство естественных связей разнообразных уровней бытия.

ПОЛЕ СОЦИУМА образуют курсы исторической социологии. В их фокусе - отношение Этноса - нового героя всемирно-исторической драмы - с Природой (Истории Хозяйства}, отношения внутри этноса между его субъектами (История Экономики и История Власти), отношения между этносами (История международных отношений). Завершается цикл курсом Философия истории социума.

Интегрированные курсы, оформляющие поля натуры и социума, проникнуты идеей

развития, диалектического становления объекта и субъекта познания. Их смысл не в изменении последовательности изучения частных предметов программы или красивом "философском " завершении, а в формировании новой установки педагогического менталитета - преподавание отдельных предметов не может иметь цель в себе самом. Оно подчинено задаче формирования картины миро, в которую познающий человек вписан как ее логический и системообразующий центр. Это сообщает ей цельность, единство, универсализм, делает гуманной... и доступной сознанию ребенка. Чтобы быть понятым, мир и в научной транскрипции должен быть представлен таким же цельным, единым, каким он непосредственно является в детских чувствах, воображении и каков он есть на самом деле.

Предпосылка успеха обучения на II и III ступенях - обогащение психики ребенка в ПОЛЕ ЯЗЫКА в начальной школе. Вход внутрь теоретических полей натуры и социума останется закрытым без достаточной лингвистической подготовки. Язык и его выразительные, семантические свойства должны быть в центре программы начальной школы. Лингвистическая практика развивает образное мышление, обнажает и делает доступной пониманию знаковую функцию языка. Работа с литературными текстами учит произвольно формировать в сознании адекватные словам образы. Без этого научные понятия на высших ступенях образования не смогут совершить полезной работы в сознании ребенка, не имеющего опыта эйдетической трансформации вербального текста. Ребенок не понимает того, что не может себе представить. Слово без сопутствующего образа - пустой звук. В этом корни большинства школьных трагедий. Причины неуспеваемости - в неразвитости воображения наших детей, слабости образного мышления.

Лучшее средство его развития - работа с рафинированными художественными текстами на уроках Словесности. В отличие от традиционных курсов Родного Языка и Родной Литературы Словесность не знает искусственного вычленения в тексте грамматического и поэтического компонентов. Изучение грамматики из зубрежки скучных правил превращается в поиски ключа к тайне художественного образа. Нарушение правил - перемена порядка слов, букв, отсутствие знаков препинания или присутствие лишних - убивает чувство красоты, совершенства, впечатление чуда. Грамотный текст рождает образы, изощряет чувства, будит воображение. Словесность сохраняет живое единство функций языка и силой эстетического чувства завоевывает внимание ребенка, будит его интерес, творческий импульс.

Языковая доминанта в программе начальной школы выражается в изменении интерпретации учебных предметов. Рисованию, музыке, арифметике учат как языкам, с помощью которых ребенок вступает в диалог с миром, общается с Иным, понимает его, выражает и объясняет себя.

Язык формула этнической души. В культуре каждого этноса необходимо присутствие призраков Иного, в отражении которых пытливый взгляд лучше различает характер и облик своего. Культурный человек не может не знать иных языков. Без них его дух заперт в пространстве этнической культуры, ограничен в движении, саморазвитии, стреножен. Овладение несколькими языками проблема чисто техническая. Ключ к ее решению найден уже давно, хотя еще и не осмыслен с позиций психологии обучения. В начале XIX века в Царскосельском Лицее воспитанников не "учили" иностранным языкам. Там стирали грани между своим и чужими, превратив разные языки в равноправные инструменты познания и творения художественных образов.

Язык - стержень культуры, ее квинтэссенция и источник. Он главный инструмент воспитания души человека - направления энергии животных инстинктов в русла, выработанные культурой. Он творит верхние "этажи" психики, сублимирующие энергию чувства в мысль, действие, поступок. Формирование языковой культуры в начальной школе - больше, чем ключи от Академии. Это пароль в Храм Культуры.

Мир говорит с нами на разных языках. Поэтому в основе учебных программ - ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП их формирования. Интеллектуальный и энергетический потенциал ребенка позволяет ему легко усваивать несколько иностранных языков, причем не последовательно, а параллельно, если только не подходить к нему с инструментами средневековых схоластических дидактических технологий. Новой школе нужны развивающие методики, формирующие принципиально новую позицию языков в системе учебных предметов - НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО. Чтобы дети играючись овладевали языками, языки в учебном процессе должны быть тем, чем они являются в жизни - средством коммуникации, инструментом познания, преподавания и самовыражения. За разнообразием человеческих языков, чем плотнее и гуще их масса, контрастнее проступает образ Языка как явления культуры, как модели души.

Реорганизация содержания образования не отменяет необходимости серьезной специализации на заключительном этапе школьного марафона. Но выбор ее должен происходить произвольно, руководствуясь осмысленным интересом к избранной области прорисованной в общем картины мира. Программу III степени формируют как дисциплины базового общеобразовательного типа, так и предметы углубленного изучения. К первым относятся образующие ПОЛЕ АНТРОПОЛОГИИ два интегрированных курса - Биология Человека и Психология Человека. Первый - о его биологической конституции, о формировании здорового образа жизни. Он координирован с практическим курсом физической культуры и включает ряд тренингов на грани психики и физиологии в стиле любой из культурноисторических традиций психотренинга. Второй - рождается на стыке Биологии и Социологии, раскрывает тайну человеческой души, перспективы эволюции ее на примерах наиболее выдающихся деятелей истории - гениев, героев, злодеев. Начинается он с Общей Психологии, знакомящей со структурой психики, ее происхождением и понятийным аппаратом. Его продолжает Возрастная Психология, раскрывающая закономерности онтогенеза психики, знание которых необходимо будущим папам и мамам. История Личности демонстрирует социально-психологические детерминанты судеб персонажей этнической и мировой истории и их обратную связь с судьбой общества. История Философии и История Мировой Художественной куль туры посвящены эволюции элитарного интеллекта. Завершает цикл История Массового Сознания, объясняющая традиции, обычаи, социальные инстинкты, духовные движения этнических общностей.

В курсе Психология Человека фокусируются смысловые энергии, порождаемые в полях натуры и социума. Тайна души человека - в переживании персональной ответственности за выбор социально выработанных способов индивидуального преодоления наследственной животности. Человеческая душа рождается и становится в процессе переработки энергии биологического происхождения для совершения работы, полезной дли рода человеческою. Животная душа хранит особь, тело. Человеческая – личность, самосознание, которому порою жертвуют телом. Сущность человека вне его телесных проявлений. Она в недрах мировоззрения - том, где хранится совесть - идеальный образ своего "Я", возникающий из осмысления своих отношений с социумом. Владение членораздельной речью - необходимый, но не главный признак человеческой души. Речью человекообразное животное может пользоваться как рогами, клыками, обслуживая свои биологические потребности. Главный признак человечности - поступок, лежащий за пределами духовного мира, но рожденный в его недрах и потому адекватно обозначающий его качество. Процесс формирования человеческой души, ее содержания, архитектуры скрыт в языке. Речь действительно "практическое сознание". Поэтому Психология Человека - курс психолингвистический, - завершая программу образования, возвращает школьников к языкам, через пространство которых они совершили первые шаги в мир культуры.

Мы не осознаем ценности Культуры Души, как массового общественного явления. Души самоуправляющейся и самодостаточной. Не нуждающейся в поводырях и координаторах извне. Мы привыкли следовать за пророками, царями, вождями, ждать от них решения наших проблем, спасения. Мы не хотим спасаться сами. Бог, Церковь, Государство, Партия, Нация - чьими еще рабами нам предстоит быть? Не покоренные извне, мы желали Хозяина, и он находился. Рабство - состояние души, следствие ее скованности. Путь к свободе начинается с метаморфозы духа, совершающейся в движении сквозь пласты культуры, опыту моделирования которых посвящена эта работа.

Изложенные взгляды на переустройство содержания образования имеют, при бесспорных недостатках, одно достоинство - они стремятся изменить атмосферу, в которой происходит становление детской души. И если неумолимый эксперимент обнаружит их абсурдность, пусть от них останется только импульс, мотив, возбуждающий профессиональную и общественную мысль.

Украина, Донецк 1994 г

I. Практическое сознание (сенсорный опыт).

II. Теоретическое научное сознание.

III. Вера, идеология.

1. Поле Языка.

2. Поле Натуры.

3. Поле Социума.

4. Поле Антропологии.

2015-06-28

2015-06-28 355

355