к выполнению практического занятия

«Оперативное прогнозирование масштаба и последствий химического заражения при авариях на химически опасных объектах и транспорте»

по курсу: «Безопасность жизнедеятельности»

УФА

Пособие содержит учебно-методический материал для практического занятия на тему: «Оперативное прогнозирование и последствия химического заражения при авариях на химически опасных объектах и транспорте»

Учебно-методическое пособие рекомендуется для студентов всех специальностей и форм обучения.

Составили: Штур В.Б., доцент, к.т.н.

Шамсутдинов Т.Н., ст.преподаватель

Рецензент: Дихтярь Т.Д., доцент

Уфимский государственный нефтяной технический университет 2005

1. Общие методические указания

На химически опасных хозяйственных объектах в хранилищах, емкостях, аппаратах и транспортных средствах содержится огромное количество вредных веществ. При возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военно-политического характера часто происходит разлив или выброс в атмосферу хлора, аммиака, дихлорэтана, природного газа, сернистого ангидрида, сероводорода и других промышленных вредных веществ с образованием обширных зон химического заражения. Для защиты рабочих и служащих хозяйственных объектов и обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, оказавшегося в зоне химического заражения, руководящие органы всех звеньев РСЧС обязаны осуществлять заблаговременную разработку комплекса организационно-технических мероприятий.

|

|

|

Целью данных практических занятий является ознакомление студентов с теоретическими и основными положениями типовой методики, которые используют руководящие органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации

(РСЧС) для прогнозирования масштабов и последствий химического заражения.

В ходе практического занятия преподаватель контролирует правильность выполнения и оформления заданий, консультирует студентов на всех этапах их работы и решает все организационные вопросы, возникающие в процессе выполнения студентами заданий. Практические занятия рассчитаны на четыре часа аудиторной работы. На завершающем этапе занятий преподаватель проверяет отчеты студентов, проводит контрольный опрос и при отсутствии замечаний делает отметку "зачтено" в журнале группы. При наличии серьезных ошибок в отчете и неудовлетворительных знаниях, показанных студентом при

контрольном опросе, защита отчета студентом организуется на следующих практических занятиях или на консультациях, к которым студент обязан подготовиться самостоятельно.

|

|

|

2. Варианты задания и исходные данные

Задание. На химическом предприятии расположенном в черте города произошла авария с разливом большого количества вредного вещества и происходит образование зоны химическогозаражения.

Исходные данные: наименование и количество разлитого вредного вещества Q0, время прошедшее с начала химического заражения N, направление и скорость приземного ветра U, время суток в момент аварии, характеристика облачности, температура воздуха, наличие снежного покрова, высота поддона разрушенной емкости H, расстояние от места аварии до цеха Х, количество людей, работающих в цеху – указаны в табл.1 по вариантам.. Выполнить оперативное прогнозирование масштаба и последствий химического заражения.

Таблица 1

| Исходные данные | ||||||||||||

| Наименова-ние вредного вещества | Время прошедшее с начала аварии | Количество разлитого вещества | Направле-ние ветра, град. | Скорость прини-маемого ветра, U,м/с | Время суток в момент аварии | Характерис-тика облач-ности | Температура Воздуха t, оС | Наличие снежного покрова | Высота поддона | Расстояние от места аварии до цеха Х, км | Количество людей в цеху | |

| № вари-анта- | ||||||||||||

| Хлор | 1,2 | Ночь | Ясно | Нет | 0,8 | |||||||

| Хлор | 2,4 | Утро | Пере-менная облачн. | -20 | Есть | 1,0 | ||||||

| Сернис-тый ангидрид | 1,0 | Ночь | Сплошная облачн. | +20 | Нет | 1,2 | ||||||

| Сернис-тый ангидрид | 1,5 | Ночь | Ясно | Нет | 0,5 | |||||||

| Аммиак под давлени-ем | 2,5 | День | Ясно | -20 | Есть | 0,7 | ||||||

| Аммиак под дав-лением | 4,0 | Утро | Пере-менная облачн. | Нет | 1,5 | |||||||

| Сероводород | 2,0 | Вечер | Ясно | Нет | 0,4 | |||||||

| Сероводород | 1,2 | Вечер | Сплошная облачн. | +20 | Нет | 0,6 | ||||||

| Окись этилена | 1,8 | Утро | Пере-менная облачн. | Нет | 0,5 | |||||||

| Окись этилена | 3,5 | День | Ясно | +20 | Нет | 0,8 |

3. Методические указания к выполнению задания

Получив задание каждый студент должен ознакомиться с общими положения типовой методики прогнозирования масштаба и последствий химического заражения, происходящего при авариях и катастрофах на химически опасных объектах, а также при транспортировке и хранении большого количества вредных веществ. Дальнейшая работа студентов выполняется в следующем порядке:

1) Определение глубины зоны возможного химического заражения при разливе вредного вещества..

2) Определение угловых размеров и изображение зоны возможного химического заражения на топографических картах или схемах.

3) Прогнозирование возможных потерь людей в зоне химического заражения.

Отчет оформляется в рукописном виде или с помощью оргтехники на одной стороне листа бумаги размером 297 x 210 мм и снабжается титульным листом установленной формы. Допускается оформление отчета в тетрадях от руки разборчивым почерком. Текстовая часть, табличный и графический материал должны соответствовать требованиям ГОСТа по- оформлению технической документации.

4. Основные теоретические положения, используемые при выполнении практического занятия

Ниже приводятся теоретические сведения и основные положения типовой методики, которую используют руководящие органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (РСЧС) для прогнозирования масштабов и последствий химического

заражения.

Химическое заражение - это распространение вредных веществ в окружающей среде в количествах, создающих опасность для жизни и деятельности людей и угрожающих гибелью или массовыми заболеваниями сельскохозяйственных животных и растений. Химическое заражение окружающей среды возникает при авариях и катастрофах на химически опасных хозяйственных объектах и на транспорте, когда разливается на поверхность земли или выбрасывается в атмосферу большое количество вредных промышленных веществ (удушающего, общеядовитого, нейтрального действия, метаболических или нейротропных).

|

|

|

Прогнозирование масштаба химического заражения - это определение размеров зоны возможного химического заражения и изображение ее в масштабе на топографической карте или схеме местности, на которой произошла авария или катастрофа с выбросом в окружающую среду вредных веществ в жидком, сжиженном или газообразном состоянии. Внешние границы возможного химического заражения устанавливают на пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии паров вредного вещества на организм человека. Пороговая токсодоза вызывает начальные симптомы поражения людей. Внутри этой зоны ближе к источнику химического заражения концентрация паров вредного вещества может достигать величины поражающих и смертельных токсодоз.

Оценка последствий химического заражения заключается в определении продолжительности поражающего действия паров вредного вещества, времени подхода их к интересующим рубежам или объектам и в оценке возможных потерь людей в очаге химического поражения. Очаг химического поражения - это территория хозяйственных объектов, учреждений, организаций или жилых массивов, которая находится в пределах зоны химического заражения. Продолжительность поражающего действия паров вредного вещества определяет временные рамки существования зоны химического загрязнения, то есть промежуток времени, в течение которого' сохраняется опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в зоне заражения. Время подхода паров вредного вещества к заданному рубежу определяется для того, чтобы обеспечить

своевременное оповещение рабочих, служащих и населения об опасности химического заражения и проведение эффективных мероприятий по их защите. Оценка возможных потерь людей позволяет определить необходимый объем работ по оказанию медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации, а также характеризует надежность зашиты людей в зоне химического заражения.

|

|

|

Масштаб химического заражения зависит от следующих факторов:

- физико-химических свойств вещества:

- количества вредного вещества. распространившегося в результате возникновения чрезвычайной ситуации;

- условий хранения вредных веществ;

- состояния атмосферы в приземном слое воздуха (на расстоянии от поверхности земли до высоты, равной десяти метрам);

- характера разлива вредных веществ на поверхности земли (в поддон, обваловку или открытый разлив);

- метеорологических условий (скорости ветра в приземном слое атмосферы, наличия облачности и температуры воздуха);

- времени суток на момент аварии, катастрофы или стихийного бедствия (ночь, утро, день или вечер);

- времени, прошедшего после выброса вредного вещества в окружающую среду.

Физико-химические свойства и агрегатное состояние вредного вещества оказывают существенное влияние на масштаб химического заражения. Газообразные и сжиженные вредные вещества, в случае выброса их из технологических аппаратов, хранилищ и трубопроводов, образуют только первичное облако, которое формируется практически мгновенно (за несколько минут). Большинство жидкостей, в случае их выброса на поверхность земли, образуют сначала первичное, а затем и вторичное облако, которое формируется в результате испарения жидкого вредного вещества с подстилающей поверхности. Жидкости, кипящие выше температуры окружающей среды, образуют только вторичное облако паров. Размеры зоны химического заражения и скорость ее

образования в определяющей степени зависят от количества вещества, перешедшего в первичное и вторичное облако. Условия хранения жидких вредных веществ также влияют на масштаб химического заражения. Если вокруг поврежденного аппарата, емкости трубопровода нет обвалования или поддона, то вредное вещество разливается свободно на большой площади, что приводит к увеличению объема облака вредных паров и масштаба химического заражения.

Состояние атмосферы в приземном слое воздуха оценивают степенью вертикальной устойчивости воздуха. По прогнозу погоды определяют три степени вертикальной устойчивости воздуха в приземном слое атмосферы: инверсия, изотермия и конвекция. Зона химического заражения наибольших размеров возникает при максимальной устойчивости воздуха в нижних слоях атмосферы, когда нижние слои воздуха холоднее верхних и практически отсутствует перемешивание воздуха, что приводит к распространению паров вредного вещества на большие расстояния. Такое состояние воздуха в нижних слоях атмосферы называется инверсией. При изотермии вертикальная устойчивость воздуха снижается, т.к. происходит выравнивание его температуры, а при возникновении конвекции наблюдается интенсивное перемешивание воздушных масс и рассеивание паров вредного вещества. Таким образом, глубина распространения вредных паров и газов от источника химического заражения при всех прочих равных условиях минимальна при инверсии и имеет промежуточное значение при изотермии.

Степень вертикальной устойчивости воздуха определяют по справочным данным (см. табл. 4), зная скорость ветра в приземном слое воздуха, характеристику облачности, а также время аварии или стихийного бедствия, в результате которого произошел разлив или выброс вредного вещества.

Инверсия наблюдается ночью или под утро при небольшой скорости ветра (до четырех метров в секунду), а конвекция - днем при скорости ветра менее двух метров в секунду.

Размеры зоны химического заражения зависят также и от времени, прошедшего после выброса вредного вещества в окружающую среду. Поэтому прогнозирование масштаба химического заражения осуществляют на один, два, три или четыре часа, прошедших после выброса или разлива вредного вещества, чтобы получить данные о наибольшем масштабе химического заражения.

Руководящие органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (РСЧС) всех уровней (на хозяйственных объектах, в учреждениях, организациях, населенных пунктах, городах и районах) обязаны при угрозе химического заражения организовывать оперативное или заблаговременное прогнозирование масштаба и последствий химического заражения.

Оперативное прогнозирование должно осуществляться в кратчайшие сроки сразу после выброса или разлива большого количества вредного вещества на территории хозяйственного объекта или населенного пункта. При этом в качестве исходных данных для прогнозирования необходимо получить следующие сведения:

1) место расположения источника химического заражения на местности и наименование разлитого или выброшенного в атмосферу вредного вещества;

2) дата и время аварии, катастрофы или стихийного бедствия, в результате которого возникла опасность химического заражения;

3) метеорологические данные (скорость и направление ветра в приземном слое воздуха, температура воздуха, наличие снежного покрова, характеристика облачности) на момент аварии;

4) фактические или расчетные данные о количестве разлитого или выброшенного в атмосферу вредного вещества;

5) данные о наличии и высоте поддона или обвалования вокруг аппарата, емкости или другого оборудования, в котором содержалось вредное вещество.

Затем определяют возможную глубину зоны химического заражения. Для этого рассчитывают количество разлитого вещества, переходящее в первичное и вторичное облако, и по справочным данным находят глубину зоны возможного химического заражения при распространении' первичного и вторичного облаков. Далее определяют суммарную глубину зоны возможного химического заражения. Кроме того, в зависимости от скорости приземного ветра, определяют величину центрального угла зоны возможного химического заражения.

Зону возможного химического заражения изображают на топографических картах или схемах в соответствующем масштабе в виде окружности, полуокружности или сектора с радиусом, равным глубине зоны возможного химического заражения, и центром, соответствующим месту расположения

источника химического заражения. Если в момент аварии, катастрофы или стихийного бедствия наблюдалось безветрие (скорость движения воздуха менее 0,5 м/с), то зону возможного химического заражения изображают в виде окружности. При скорости ветра 0,6 - 1.0 м/с центральный угол зоны возможного химического заражения принимают равным 180° и зону изображают в виде полуокружности по направлению ветра в приземном слое воздуха. При скорости ветра более 1,0 м/с зону возможного химического заражения изображают по направлению ветра в виде сектора с центральным углом, равным 90 или 45 градусам плоского угла.

После изображения зоны возможного химического заражения приступают к оценке возможных последствий заражения. Сначала определяют продолжительность поражающего действия паров вредного вещества, которая принимается равной времени испарения данного вещества с поверхности разлива. Затем рассчитывают время подхода паров вредного вещества к зданиям, сооружениям и открытым площадкам, где могут находиться люди. Кроме того, по справочным данным определяют возможные потери рабочих, служащих и населения, оказавшихся в зоне химического заражения. Для этого необходимо знать количество людей, находящихся в зданиях, сооружениях или на открытой местности, а также обеспеченность людей средствами индивидуальной защиты.

Оперативное прогнозирование масштаба и последствий химического заражения необходимо выполнять в кратчайшие сроки. Для этого разрабатывают прикладные программы, чтобы выполнять расчеты с использованием компьютерной техники. Результаты прогнозирования используют для проведения экстренных мероприятий по защите рабочих, служащих и населения, находящихся в зоне химического заражения, а также в ходе спасательных и других неотложных работ.

5.Определение глубины зоны возможного химического заражения при разливе вредного вещества

Глубину зоны возможного химического заражения (Г) определяют по справочным данным, зная скорость приземного ветра и эквивалентное количество разлитого вещества, переходящее в первичное или вторичное облако паров. Значение скорости приземного ветра (среднее значение от поверхности земли до высоты, равной 10 метрам) определяет метеорологическая служба РСЧС оно приведено в исходных данных, а эквивалентное количество разлитого вещества, переходящее в первичное (Q 4э1) и вторичное (Qэ2) облако, устанавливают расчетным способом.

Эквивалентное количество вредного вещества в тоннах, образующее первичное облако, определяют по формуле

Qэ1=K1xK3xK5xK7xQ0, (1)

где К 1- коэффициент, зависящий от условий хранения вредного вещества;

К з - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого вредного вещества;

К 5- коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха;

К 7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Q о - количество разлившегося при аварии вещества, т.

Величину коэффициентов К1, К3 и К7 определяют по справочным данным (см. табл. 2), зная наименование вредного вещества и температуру воздуха. При определении коэффициента К7 необходимо учитывать сведения, приведенные в примечании к табл. 2.

Характеристика вредных веществ и расчетные коэффициенты

для определения глубины зоны заражения

Таблица 2

| № | Наименование вредного вещества | Плотность вещества, Т/м3 | Темпаратура кипения, 0С | Пороговая Токсодоза, МГхмин/л | К1 | К2 | К3 | К7 при температуре -20оС 0оС +20оС +40о | |||

| Аммиак под Давлением | 0,681 | -33,42 | 0,18 | 0,025 | 0,3 0,1 | 0,6 0,6 | 1,0 1,0 | 1,4 1,0 | |||

| Окись этилена | 0,882 | 10,7 | 2,2 | 0,05 | 0,041 | 2,2 | 0 0,3 | 0 0,7 | 1,0 1,0 | 3,2 1,0 | |

| Сернистый ангидрид | 1,462 | -10,1 | 1,8 | 0,11 | 0,049 | 1,8 | 0 0,5 | 0,3 1,0 | 1,0 1,0 | 1,7 1,0 | |

| Сероводород | 0,964 | -60,35 | 16,1 | 0,27 | 0,042 | 16,1 | 0,5 1,0 | 0,8 1,0 | 1,0 1,0 | 1,2 1,0 | |

| Фосген | 1,432 | 8,2 | 0,6 | 0,05 | 0,06 | 1,0 | 0 0,3 | 0 0,7 | 1,0 1,0 | 2,7 1,0 | |

| Хлор | 1,558 | -34,1 | 0,6 | 0,18 | 0,052 | 1,0 | 0,3 1,0 | 0,6 1,0 | 1,0 1,0 | 1,4 1,0 |

Примечание. В колонках 9-12 значения коэффициента К7 указаны для первичного облака – в числителе, а для вторичного облака – в знаменатели дроби.

При определении величины коэффициента К5 сначала необходимо установить, какая степень вертикальной устойчивости воздуха имеет место в момент аварии. Для этого необходимо использовать исходные данные согласно варианту задания и методику, описанную выше в теоретической части

контрольной работы. При инверсии коэффициент К5 = 1, при изотермии данный коэффициент принимают равным 0,23, а при конвекции - 0,08.

Количество разлившегося вредного вещества Qo указано в исходных данных задания по вариантам.

Эквивалентное количество вредного вещества в тоннах, образующее вторичное облако, рассчитывают по формуле

Qэ2 = (1-К1) х К2 х К3х К4х К5 х К6 х К7 х (Qo / hхd) (2)

где К2- коэффициент, зависящий от физико-химических свойств вредного вещества;

К 4 - коэффициент, учитывающий величину скорости приземного ветра;

К6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего с начала аварии (N);

d - плотность вредного вещества, т/м;

h - толщина слоя разлитого вещества, м.

Величина коэффициентов К 1 К 3определена выше при расчете значения Qэ1, величину коэффициента К7 определяют вновь по справочным данным (см. табл.2), причем его значение берут в знаменателе дроби, указанной в колонках 8, 9, 10 или 11. В этой же таблице приведены значения коэффициента К2. Коэффициент К4 определяют по справочным данным, приведенным в табл.3, в зависимости от величины скорости приземного ветра U.

Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра

Таблица 3

Таблица 3

| Скорость приземного ветра, м/с | |||||||||||

| К4 | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 2,34 | 2,67 | 3,0 | 3,34 | 3,37 | 4,0 | 5,68 |

Величину коэффициента К6 определяют после расчета продолжительности испарения вредного вещества Т с площади его разлива в часах из выражения

Т=(h x d)/K2xK4xK7 (3)

Толщина слоя разлитого вещества h при разрушении емкостей, технологических аппаратов или трубопроводов, имеющих обвалование или самостоятельный поддон, определяют следующим образом:

h = Н - 0,2, (4)

где Н - высота обвалования или поддона в метрах (см. исходные данные).

Если вокруг разрушенной емкости, аппарата нет обвалования (поддона) или отсутствуют данные об их высоте, то толщину слоя разлившейся жидкости h

принимают равной 0,05 м по всей площади разлива.

Величину плотности разлитого вещества d устанавливают по справочным данным (см. табл.2) Величины коэффициентов К 2 и К7 определены выше.

После расчета величины Т ее сравнивают с временем, прошедшим с начала аварии N (приведено в исходных данных). Если N < Т, то коэффициент К6 = N 0.8При N > Т коэффициент К 6 = Т 0.8Если величина Т < 1, то коэффициент К 0 рассчитывают, принимая величину Т равной одному часу.

Получив значения Qэ1иQ32, определяют глубину зоны химического заражения при распространении первичного (Г1) и вторичного облака (Г2). Для этого используют справочные данные, приведенные в табл.4. Зная величину скорости приземного ветра и эквивалентного количества вещества, образующее облако паров, на пересечении соответствующих горизонтальных строк и вертикальных колонок таблицы находят значение глубины зоны возможного химического заражения (Г, или Г2). Например, величина Qэ1= 5 т, a Qэ2= 20 т при U = 2 м/с. По справочным данным находим, что Г, = 7,3 км, Г-= 16,4 км.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗОНЫ

ВОЗМОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ, КМ

Таблица 4

| Скорость ветра U м/c | Эквивалентное количество вредного вещества Q3 т | |||||||||||||||

| 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | |||||||||||||

| 0,38 | 0,85 | 1,25 | 3,16 | 4,75 | 9,18 | 12,53 | 19,20 | 29,56 | 38,13 | 52,67 | 65,23 | 81,91 | ||||

| 0,26 | 0,59 | 0,84 | 1,92 | 2,84 | 5,35 | 7,30 | 10,83 | 16,44 | 21,02 | 28,73 | 35,35 | 44,09 | 87,79 | |||

| 0,22 | 0,48 | 0,68 | 1,53 | 2,17 | 3,99 | 5,34 | 7,96 | 11,94 | 15,18 | 20,59 | 25,21 | 31,30 | 61,47 | 84,50 | ||

| 0,19 | 0,42 | 0,59 | 1,33 | 1,88 | 3,28 | 4,36 | 6,46 | 9,62 | 12,18 | 16,43 | 20,05 | 24,80 | 48,18 | 65,92 | ||

| 0,17 | 0,38 | 0,53 | 1,19 | 1,68 | 2,91 | 3,75 | 5,53 | 8,19 | 10,33 | 13,88 | 16,89 | 20,82 | 40,11 | 56,67 | 83,60 | |

| 0,15 | 0,34 | 0,48 | 1,09 | 1,53 | 2,66 | 3,43 | 4,88 | 7,20 | 9,06 | 12,14 | 18,13 | 34,67 | 47,09 | 71,70 | ||

| 0,14 | 0,32 | 0,45 | 1,00 | 1,42 | 2,46 | 3,17 | 4,49 | 6,48 | 8,14 | 10,87 | 13,17 | 16,17 | 30,73 | 41,63 | 63,16 | |

| 0,13 | 0,30 | 0,42 | 0,94 | 1,33 | 2,3 | 2,97 | 4,2 | 5,82 | 7,42 | 9,90 | 11,98 | 14,68 | 27,75 | 37,49 | 56,70 | |

| 0,12 | 0,28 | 0,40 | 0,88 | 1,25 | 2,17 | 2,9 | 3,96 | 5,60 | 6,86 | 9,12 | 11,03 | 13,50 | 25,39 | 34,24 | 51,60 | |

| 0,12 | 0,26 | 0,38 | 0,84 | 1,19 | 2,06 | 2,66 | 3,76 | 5,31 | 6,50 | 8,50 | 10,23 | 12,54 | 23,49 | 31,61 | 47,53 | |

| 0,11 | 0,25 | 0,36 | 0,80 | 1,13 | 1,96 | 2,53 | 3,58 | 5,06 | 6,20 | 8,01 | 9,61 | 11,74 | 21,91 | 29,44 | 44,15 | |

| 0,11 | 0,24 | 0,34 | 0,76 | 1,08 | 1,88 | 2,42 | 3,43 | 4,85 | 5,94 | 7,67 | 9,07 | 11,06 | 20,58 | 27,61 | 41,30 |

Полную глубину зоны возможного химического заражения при распространении первичного и вторичного облаков паров вредного вещества Г определяют из выражения

Г = Г’ + 0,5 х Г’’ (5)

где Г ' - наибольшее значение из величин Г1и Г 2;

Г" - наименьшее значение из величин Г, и Г2.

В зависимости от свойств вредного вещества, образующего зону химического заражения, возможны два варианта соотношения между величинами Г, и Р. (Г, < Г2 и Г) > Г2). Поэтому в выражении (5) за величину Г' принимают большее значение из величин Г| и Г2.

Далее полную глубину зоны возможного химического заражения необходимо сопоставить с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс под действием приземного ветра Гп Это делается для того, чтобы исключить грубую ошибку, которая может произойти при неправильном расчете величин Г| и Г2.

Глубину переноса воздушных масс под действием ветра в километрах определяют из выражения

Гп=NxV, (6)

где N - время, прошедшее с начала аварии, ч;

V - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при заданных скорости приземного ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч.

В табл. 5 приведены данные о величине скорости V. Время, прошедшее с начала аварии N, приведено в исходных данных.

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости приземного ветра

Таблица 5

| Скорость призем-ного ветра, Uм/c | ||||||||||

| Cкорость переноса передне-го фронта заражен-ного воздуха Vкм/ч | Инверсия | |||||||||

| - | - | - | - | - | - | |||||

| Изометрия | ||||||||||

| Конвекция | ||||||||||

| - | - | - | - | - | - |

После определения величины Гп её сравнивают с полной величиной глубины зоны возможного химического заражения Г и окончательно за глубину зоны возможного заражения принимают наименьшее значение из этих двух величин.

6. Определение угловых размеров и изображения зоны возможного химического заражения на топографических картах или схеме местности.

Для того, чтобы изобразить зону возможного химического заражения на карте или схеме, необходимо знать место расположения источника химического заражения на местности или территории предприятия, направление приземного ветра, глубину зоны возможного заражения и центральный угол этой зоны. Место расположения источника химического заражения и направления ветра в приземном слое воздуха в градусах плоского угла указанны в исходных данных. Глубина зоны возможного заражения Г определена выше.

Величину центрального угла зоны возможного химического заражения определяют по справочным данным в зависимости от значения скорости приземного ветра (см. табл.6).

Таблица 6

| Скорость приземного ветра И, м/с | < 0,5 | 0,5 – 1,0 | 1,1 – 2,0 | > 2,0 |

| Центральный угол зоны химического заражения, градусы |

Зону возможного химического заражения изображают в виде окружности, полуокружности или сектора с центральным углом Ф и радиусом, равным глубине зоны возможного химического заражения Г.

При скорости приземного ветра U > 0,5 м/с при изображении зоны заражения необходимо учитывать направление приземного ветра. На топографической карте отмечают место разлива вредного вещества и от него как от центра изображают окружность произвольного диаметра, а затем вектором указывают направление на север. Затем от этого вектора по часовой стрелке с помощью транспортира откладывают плоский угол, равный указанному в исходных данных (направление ветра в приземном слое воздуха). Отметка в месте пересечения окружности с отложенным углом указывает, откуда дует ветер, через место разлива. Если в исходных данных указано, что направление ветра - 0° (3601), то ось следа химического заражения направляют на юг. Если направление ветра - 90, то ось следа химического заражения направляют на запад. При направлении ветра - 180 ° ось следа химического заражения откладывают по направлению на север.

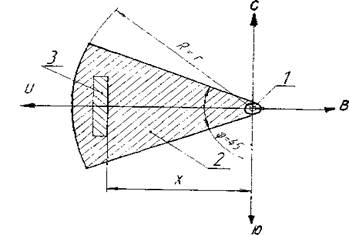

Далее на карте или схеме местности от места разлива вредного вещества указывают направление приземного ветра и по его направлению симметрично изображают центральный угол зоны возможного химического заражения. а затем радиусом, равным глубине зоны заражения Г, очерчивают сектор или полуокружность (при = (р > 180) в соответствующем масштабе (см. рис. 1). Кроме того, около окружности произвольного размера, изображающей место разлива вредного вещества, делают надпись с указанием вида и количества разлитого вещества (в числителе), а также время и дату аварии или катастрофы (в знаменателе дроби). На рис. 1 приведено схематическое изображение зоны возможного химического заражения.

Зона возможного заражения состоит из двух частей: участка разлива хлора 1 и территории, над которой распространяются пары хлора в опасных концентрациях 2. На данной схеме в масштабе изображают также место расположения цеха с учетом заданного и исходных данных расстояния X.

Рис. 1. Схема зоны возможного химического заражения при разливе хлора (направление приземного ветра - 90 °, угол = ср 45°):

1 - место разлива хлора; 2 -территория, над которой распространяются пары хлора в пороговой, поражающей и смертельной токсодозах; 3 -территория цеха хозяйственного объекта;

U - направление приземного ветра; С,Ю,3,В - соответственно север, юг, запад и восток; Х- расстояние от места разлива хлора до цеха.

При выполнении задания студенты принимают произвольный масштаб изображения зоны возможного химического заражения и форму территории цеха. Все надписи, направление приземного ветра, величины Г и <р должны соответствовать исходным данным и результатам выполненных расчетов по выбранному варианту.

3. Определение продолжительности поражающего действия паров вредного вещества в зоне заражения и времени подхода облака зараженного воздуха к заданному рубежу

Продолжительность поражающего действия паров вредного вещества ing определяет временные рамки существования зоны химического заражения, т.е. длительность сохранения опасности на этой территории. Величина tng принимается равной времени испарения вредного вещества с площади

разлива Т.

Порядок расчета времени испарения вредного вещества описан выше.

Время подхода зараженного воздуха к заданному рубежу tx в часах рассчитывают по формуле

X

tx =-—, (7)

V

где X - расстояние от источника заражения до заданного рубежа, км; V - скорость переноса фронта облака зараженного воздуха, км/ч. При прогнозировании последствий химического заражения после изображения зоны возможного заражения на карте или схеме местности определяют расстояния от места разлива вредного вещества до всех интересующих рубежей (зданий, сооружений, цехов, рабочих мест), находящихся в зоне возможного заражения. Расстояние от источника химического заражения до цеха X приведено в исходных данных. Порядок определения величины V описан выше (см. табл. 5).

7. Прогнозирование возможных потерь людей в зоне химического заражения

Потери рабочих, служащих и населения, проживающего вблизи химически опасных хозяйственных объектов, в случае воздействия на них паров вредного вещества, зависят от количества людей, находящихся в зоне заражения, обеспеченности их противогазами и расположения людей в зоне заражения (на открытой местности или в зданиях, укрытиях). Для прогнозирования возможных потерь людей используют справочные данные (см. табл. 7).

Количество людей, оказавшихся в зоне химического заражения, определяют по их штатной численности в цехах, зданиях, рабочих помещениях и открытых площадках хозяйственных объектов, а количество населения по числу лиц, прописанных в жилых домах, кварталах и в населенных пунктах.

Количество людей, оказавшихся в зоне заражения приведено в исходных данных (все находятся в цеху). Кроме того. необходимо учесть, что рабочие и служащие хозяйственных объектов обеспечены противогазами на 100 %.

Получив данные о возможных потерях людей в процентах, определяют их общую численность и структуру согласно примечанию к табл.7. Общие потери людей и их структуру определяют в целых числах.

Возможные потери рабочих, служащих, населения в зоне химического заражения, %

Таблица 7

| Условия нахожде-ния людей | Без про- вога- зов | Обеспеченность противогазами, % | ||||||||

| На откры-той местности | 90- | |||||||||

| В прос- тейших укрыт., зданиях |

Примечание. Структура возможных потерь в очаге химического поражения: легкой степени -25%, средней и тяжелой - 40 %, со смертельным исходом - 35 %.

8. Контрольные вопросы

1. Дайте определение – «зона химического заражения» и «прогнозирование масштаба химического заражения»

2. В чем заключается оценка последствий химического заражения

3. От каких факторов зависит масштаб химического заражения

4. Какие сведения используются в качестве исходных данных при прогнозировании

5. Как определяется глубина зоны химического заражения

6. От чего зависит избрание зоны химического заражения

7. Как производится оценка возможных последствий химического заражения

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ Под общ. ред. С.В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Высшая школа, 1999.-448с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (охрана труда): Учеб. пособие для вузов/П. П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др.- М: Высшая школа, 1999.-318с.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних проф. учеб, заведений/ С.В. Белов и др.-М.: Высшая школа, НМУСПО, 2000.-343с.

4. Штур В.Б. Учебное пособие для дистанционного обучения студентов по специальности «Безопасность жизнедеятельности». – Уфа: Изд. УГНТУ, 2003. -171 с.

5. ГОСТ Р 22.0.06-95 БЧС. Источники чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий.

2015-07-04

2015-07-04 288

288