Перевод

ТАБЛИЦЫ РАЗВОДИМОСТИ

ТАБЛИЦЫ РАЗВОДИМОСТИ, упорядоченная последовательность величин, характеризующих прекращение браков в нек-рой их совокупности вследствие расторжения брака. Числовая модель процесса разводимости в реальной или гипотетич. когорте, представляющая течение этого процесса в виде системы взаимосвязанных показателей.

Каждый показатель Т. р. может рассматриваться как ряд значений определ. демометрич. функции для точек, соответствующих значениям шкалы таблицы, а сами значения шкалы как значения аргумента. Такая интерпретация необходима для выведения точных аналитич. соотношений между показателями, хотя сам расчёт производится по упрощённым формулам. Т. р. позволяют описать разводимость независимо от сложившейся возрастной и брачной структуры нас. и от др. демографич. процессов, дают возможность выявлять характерные особенности процесса и сопоставлять разводимость в разных нас. В СССР Т. р. впервые построена Ю. А. Корчак-Чепурковским в 1926.

Т. р. строятся по общим принципам демографич. таблиц по аналогии с таблицами для др. демографич. процессов. В зависимости от исходного соотношения Т. р. делятся на общие, в к-рых число разводов соотносится с общей числ. нас. независимо от брачного состояния, и специальные, в которых число разводов соотносится с числ. состоящих в браке.

Общие Т. р. строятся по шкалам возраста для интервала от 15 до 60 или 70 лет. Осн. показатели общих Т. р. находятся между собой в следующих соотношениях:

Показатели общей Т. р. могут быть распределены на показатели первых разводов и повторных разводов аналогично показателям общей таблицы брачности, но практически это не делается, т. к. доля повторных разводов обычно невелика (табл. 1).

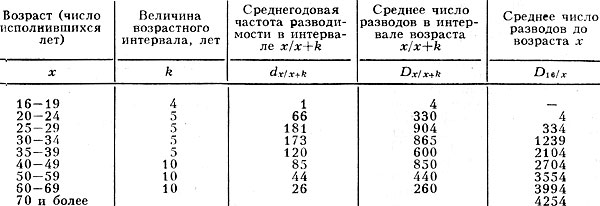

Табл. 1. - Краткая таблица разводимости мужчин (СССР, 1969-70), в расчёте на 10000

Исходным показателем общей Т. р. как для реального, так н для гипотетич. поколения служит dx/x+k получаемый как отношение числа разводов к числу лиц данного возраста или, точнее, к числу человеке лет, прожитых лицами данного поколения в возрастном интервале х/х + k в среднем в течение года. Этот показатель не отличается от возрастного коэффициента разводимости.

Из дополнит. показателей общей Т. р. значение имеет только ср. возраст при разводе, полученный как для всех разводов, так и для происшедших после достижения нек-рого возраста. Общие Т. р. могут быть полными - с одногодичными интервалами возраста (k = 1) и краткими - с пятилетними или более крупными интервалами (строятся чаще).

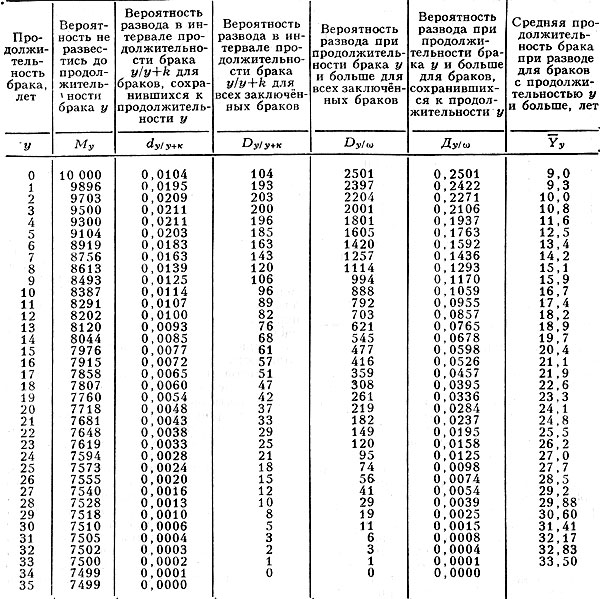

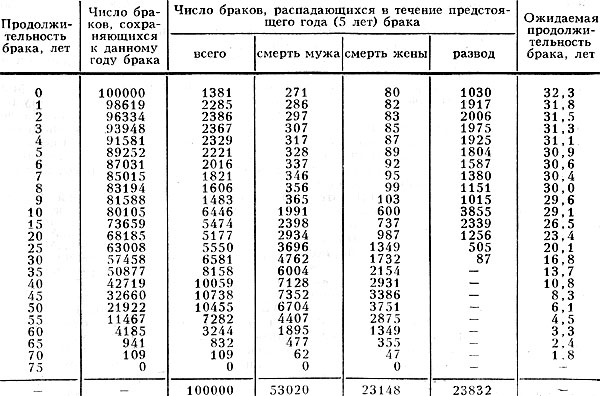

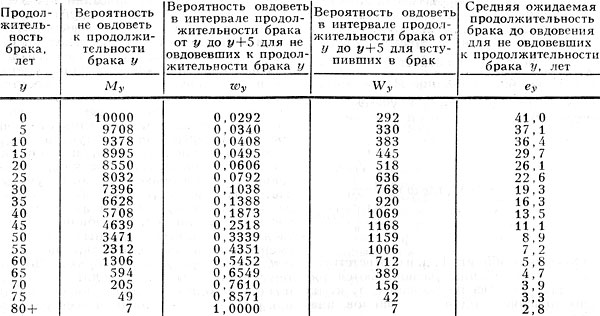

Табл. 2. - Специальная чистая таблица разводимости (СССР, 1969-1970)

Спец. Т. р. строятся по шкале продолжительности брака (у) и показывают, как нек-рая реальная или гипотетич. когорта браков уменьшается из-за разводов по мере увеличения продолжительности брака (табл. 2). В спец. Т. р. разводы рассматриваются изолированно от др. демографич. процессов (смертности, овдовения, миграции), и поэтому она считается чистой демографич. таблицей. Спец. таблицы, в к-рых учтены все эти процессы, наз. таблицами прекращения брака и представляют собой комбинированные таблицы овдовения и Т. р. Осн. показатели спец. Т. р. находятся между собой в следующих соотношениях:

My+k = My(1-dy/y+k);

Dy/y+k = My - My+k;

Исходным показателем спец. Т. р. служит вероятность развестись в интервале y/y + k для сохранившихся браков dy/y+k, к-рая получается для реальной когорты или из данных продольного наблюдения за судьбой брачной когорты или путём ретроспективного наблюдения; для гипотетич. когорты - в результате спец. обработки данных единовременного обследования или из сопоставления данных текущего учёта разводов и переписи. При построении и интерпретации показателей Т. р. особенно важно единообразное толкование брачного состояния и развода в разных источниках информации. Выравнивание исходного показателя, как правило, необходимо, но нет никакой аналитич. формулы для аппроксимации функции d(y) и поэтому приходится прибегать к подбору аппроксимирующих функций для отд. участков кривой или применять графич. выравнивание.

Л. Е. Дарский

ТАБЛИЦЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА

ТАБЛИЦЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА, таблицы продолжительности брака, таблицы прочности брака, упорядоченная последовательность величин, характеризующих прекращение со временем браков в нек-рой их совокупности вследствие смерти супругов или расторжения брака. Числовая модель процесса прекращения брака, представляющая этот процесс в виде системы взаимосвязанных показателей. Осн. назначение Т. п. б.- анализ процесса прекращения брака и сравнит. влияния на него разводимости и овдовения независимо от структуры брачной когорты и др. особенностей конкретного нас. Они могут быть применены также для прогноза семей и семейной структуры нас.

Первые попытки количественно оц нить влияние овдовения на сокращение числ. нек-рой когорты браков и определить ср. продолжительность брака были предприняты во 2-й пол. 18 в. в связи с разработкой методики страховых расчётов на совместное дожитие неск. лиц. В 1768 Д. Бернулли опубликовал в 'Новых комментариях' Петерб. АН работу 'О средней продолжительности браков при всяком возрасте супругов и о других смежных вопросах', вычислив Т. п. б. супругов, вступающих в брак в возрасте 20 лет, смертность к-рых одинакова и такая же, как в таблице смертности Э. Галлея. В 1787 франц. демограф Э. Дювильяр издал Т. п. б. для женившихся в 25 и вышедших замуж в 20 лет. Строгое вероятностное обоснование построению таблицы дал франц. математик П. С. Лаплас (1812); позднее ср. продолжительность брака вычисляли К. Бернулли, И. Ваппиус, нем. статистик Э. Энгель. К кон. 19 в. развитие методов расчёта таблиц смертности и накопление детальных данных ускорило исследования в этом направлении. Р. Бек (1875) и Й. Ратс (1885, 1895) строят Т. п. б. для Берлина, учитывая развод как одну из причин прекращения брака (до этого в таблицах учитывали только смерти супругов). В 1913 появляются аналогичные таблицы М. Юбера для Франции за 1906-09, позднее - таблицы П. Депуа за 1933-38. С 60-х гг. подробные Т. п. б. опубликованы для ФРГ (1961), Франции (Д. Мезон, 1965), таблицы для реального поколения рассчитали болгарский учёный Э. Христов (1974), чехословацкий демограф И. Лесин (1980). В СССР оценки средней продолжительности брака сделаны А. Б. Синельниковым (1978), Т. п. б. по данным за 1968-71 рассчитаны А. Г. Волковым (табл. 1 и 2).

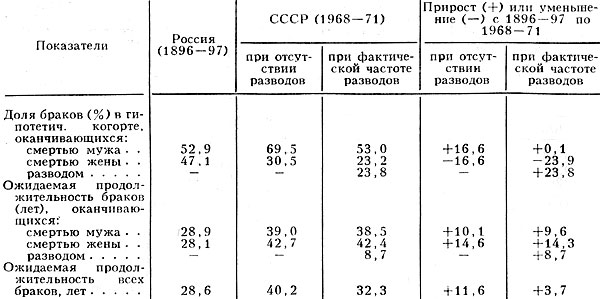

Табл. 1. - Таблица прекращения брака (СССР, 1968-1971) (фрагмент)

Т. п. б. - таблица демографическая выбытия для первых браков; пополнение когорты вследствие вступления её членов в повторный брак не учитывается. Таблицы строятся обычно по шкале продолжительности брака. Корень таблицы демографической - число вступивших в брак мужчин и женщин определ. возраста. Поскольку возможны разл. сочетания возрастов вступающих в брак, различаются Т. п. б. общие - для всех возрастов вступающих в брак, и система частных таблиц для разл. сочетаний возрастов вступления в брак. В первом случае предполагается, что возрасты всех женихов и всех невест чаще всего одинаковы, что они близки к ср. возрасту вступления в брак соотв. мужчин и женщин; во втором случае таблицы строятся по группам возрастов и наиболее распространённым сочетаниям этих групп для женихов и невест, соответственно по шкале возраста, а не продолжительности брака (ФРГ, 1961). Рассчитываются обычно полные таблицы, с интервалом продолжительности брака в 1 год.

Табл. 2. - Некоторые обобщающие характеристики продолжительности брака, заключённого мужчиной 24 лет и женщиной 22 лет

Исходные показатели Т. п. б.- независимые вероятности прекращения брака на у-м году брака вследствие смерти мужа (qmy), смерти жены (qfy) и развода (qdy). Тогда общая вероятность прекращения брака вследствие хотя бы одной из этих причин;

qy = 1-(1-qmy)(1-qfy)(1-qdy).

Осн. функции Т. п. б.: вероятность смерти мужа на данном году брака; вероятность смерти жены на данном году брака; вероятность развода на данном году брака; общая вероятность прекращения брака на данном году брака; число браков, сохраняющихся к данному году брака, Uy+1 = Uy (1 - qy); общее число браков, прекратившихся на данном году брака, dy = Uy+1 - Uy; число браков, прекратившихся на данном году брака из-за: смерти мужа  ; смерти жены

; смерти жены  развода

развода  ; ожидаемая продолжительность брака

; ожидаемая продолжительность брака

где ω - предельная продолжительность брака.

Иногда вычисляются и др. показатели, напр. число человеко-лет, прожитых в браке до его прекращения вследствие каждой из причин либо всех причин вместе, доля браков, прекратившихся к данному году брака по каждой из причин, и т. д.

Исходными данными для построения Т. п. б. служат соответствующие показатели таблиц смертности - общих или комбинированных с таблицами брачности (в последнем случае в расчёт принимаются независимые вероятности смерти), а если учитывается расторжение брака, то и таблицы разводимости. Если возраст вступления в брак задан, то в качестве показателей смертности по годам брака берутся возрастные показатели смертности: для того же возраста (1-й год брака), на год старше (2-й год брака), на 2 года старше (3-й год брака) и т. д. Показатели разводимости имеются обычно по продолжительности брака.

Для построения Т. п. б. нужно иметь сведения о смертности мужчин и женщин по продолжительности брака и аналогичные данные о разводах, а для расчёта частных таблиц - то и другое по сочетаниям возраста вступления в брак женихов и невест. Поскольку все эти данные в нужном объёме и детальной группировке имеются в немногих странах, Т. п. б. рассчитываются относительно редко.

В табл. 1 представлен фрагмент Т. п. б. для СССР для возрастов, близких к ср. возрасту вступления в брак мужчин (24 года) и женщин (22 года) при уровнях смертности и разводимости 1968-71. При этих условиях 53% браков в гипотетич. когорте кончаются смертью мужа, 23% - смертью жены, 24% - разводом. При сохранении данных уровней смертности и разводимости вступившим в брак в это время предстояло бы прожить вместе в среднем 32,3 года. В табл. 2 приводится сравнение СССР и дореволюц. России. С 1896-97 по 1968-71 благодаря снижению уровня смертности ожидаемая продолжительность жизни мужчин 24 лет увеличилась на 6,3 года, женщин 22 лет - на 14,7 года. Ожидаемая продолжительность браков за это время выросла на 3,7 года. При отсутствии разводов (если бы браки прекращались только из-за смерти супругов) она увеличилась бы на 11,6 года. Т. о., выигрыш, обусловленный снижением смертности, на 2/3 уменьшен ростом разводимости.

Птуха М. В., Очерки по истории статистики XVII - XVIII вв., [М.], 1945, Бернулли Д., О средней продолжительности браков при всяком возрасте супругов и о других смежных вопросах, в кн.: Птyха М. В., Очерки по истории статистики в СССР, т. 1, М. 1955; Волков А. Г., Об ожидаемой продолжительности брака и ее демографических факторах, в кн.: Демографическое развитие семьи, М. 1979; Мезон Д., Прекращение брака вследствие смерти пли развода, пер. с франц., в сб.: Развод. Демографический аспект, М. 1979; Нubеr М. Duree des mariages. Table d'extinction et de duree des mariages pour la population de la France (1906 - 1909), 'Bulletin de la statistique generale de la France' 1913, t. 3, fasc. I; Ehedauertafeln 1961, 'Wirt-schaft imd Statistik', 1969, H. 2.

А. Г. Волков

ТАБЛИЦЫ ОВДОВЕНИЯ

ТАБЛИЦЫ ОВДОВЕНИЯ, упорядоченная последовательность величин, характеризующих прекращение браков в нек-рой совокупности мужчин или женщин вследствие смерти другого супруга. Числовая модель процесса овдовения в реальной или гипотетич. когорте, представляющая течение этого процесса в виде системы взаимосвязанных показателей. Служат для описания процесса овдовения независимо от других демографич. процессов и сложившейся возрастной и брачной структур, позволяют сопоставлять интенсивность овдовения в разных нас. и анализировать влияние смертности на стабильность брака. Строятся отдельно для каждого пола. Делятся на общие, характеризующие риск овдовения в течение всей жизни, независимо от числа браков, в к-рые могли вступить представители данной когорты, и специальные, учитывающие риск овдовения только в одном браке. В Т. о. не учитывается взаимодействие овдовения с др. демографич. процессами и их называют чистыми таблицами. Комбинированные таблицы, в к-рых связаны овдовение, смертность и разводимость, называют таблицами прекращения брака. По интервалу шкалы Т. о. делят на полные - с одногодичными интервалами, и краткие - с пятилетними или более крупными интервалами.

Общие Т. о. строятся по шкале возраста и показывают как часто происходят овдовения на протяжении жизни поколения (реального или гипотетич.). Осн. показатели общей Т. о.: ср. число овдовений за год в интервале возраста от х до х + k, где х - возраст, а k - величина интервала возрастной шкалы; ср. число овдовений за период от х до х + k; ср. число овдовений до возраста х. Дополнит. показатели могут быть получены аналогично соответствующим показателям в общих таблицах брачности или таблицах разводимости. Общие Т. о. строятся редко, т. к. факт овдовения устанавливается косвенно как следствие смерти человека противоположного пола, состоявшего в браке, а характеристики пережившего супруга, в т. ч. и его возраст, фиксируются в учёте крайне редко. На основе данных спец. обследований может быть построена только часть Т. о. для всех возрастов вплоть до того, в к-ром находилось поколение в момент наблюдения или для гипотетич. поколения за период, предшествующий обследованию, но это делается редко, т. к. ряда старших возрастов, наиболее важные для изучения овдовения, обычно бывают представлены в материалах обследований в недостаточном числе.

Краткая чистая таблица овдовения женщин СССР (1968-1971)

Спец. Т. о. строятся для определ. брачной когорты и показывают как часто происходят овдовения при разной продолжительности брака и как с увеличением продолжительности брака постепенно вдовеют все вступившие в брак. Осн. показатели спец. Т. о. (табл.) находятся между собой в следующих соотношениях:

Приведённая таблица исчислена на основе данных таблицы смертности мужчин СССР за 1968-71 и распределения мужчин, вступивших в брак по возрасту за 1970. Риск овдовения в данной таблице неск. преувеличен, т. к. в расчет принята смертность всех мужчин, а не только женатых, к-рая обычно ниже.

Спец. Т. о. для реальных брачных когорт строятся редко из-за отсутствия необходимой информации, а для гипотетич. поколений необходимо иметь лишь данные о смертности лиц противоположного пола, состоящих в браке, и распределение таких лиц по возрасту вступления в брак за тот же период. Так, если Sх - число мужчин, вступивших в брак в возрасте х, a  - показатель числа человеко-лет жизни в интервале возраста х/х + 1 из соответствующих таблиц смертности, то

- показатель числа человеко-лет жизни в интервале возраста х/х + 1 из соответствующих таблиц смертности, то

Таким образом, показателем чистой Т. о. для гипотетич. поколения служит My, из к-рого по приведённым соотношениям получаются все остальные. При построении такого рода Т. о. выравнивание показателей не требуется, т. к. оно применялось для таблиц смертности. Строя Т. о., пользуются данными из таблиц смертности для всего нас., а не для состоящих в браке, что неск. преувеличивает показатели овдовения. Степень такого преувеличения можно установить только из прямого сравнения. Однако при высоком уровне брачности, когда большинство людей бракоспособных возрастов состоит в браке, степень овдовения преувеличивается ненамного.

Л. Е. Дарский.

ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК, один из осн. показателей брачности. Измеряется как интервал времени между датой рождения индивида и датой заключения брака, обычно в целых годах. Информация о В. в. в б. может быть получена как при переписях населения и обследованиях населения, так и по данным текущего учета демографических событий. В первом случае её получают для всех состоящих в браке на момент переписи (обследования) нас. или состоявших в браке ранее и доживших до этого момента и В. в. в б. может быть определён для всех живущих людей каждого поколения. Во втором случае в текущем порядке регистрируется для каждого поколения лишь часть браков, заключённых в данном году, и для оценки В. в. в б. для поколения нужны сведения за ряд лет. Кроме того, в текущем порядке фиксируется дата юридич. оформления брака (в СССР датой вступления в брак считается дата регистрации брака в бюро загса), а при переписи (обследовании) нас. чаще всего дата фактич. начала супружеской жизни, и поскольку запись ведётся со слов опрашиваемых, на ответах может отразиться бытующее понимание брака, закреплённое в традициях и обычаях, что необходимо иметь в виду при интерпретации данных. Напр., опрашиваемые могут считать датой вступления в брак дату к.-л. церемонии или обряда, к-рые в отд. странах (напр., в Индии) совершаются над детьми.

Хотя дата заключения брака учитывается для индивидов, в демографич. анализе В. в. в б. всегда рассматривается для совокупности людей и выступает либо как их распределение по этому показателю, либо как обобщённая характеристика этого распределения - средний В. в. в б. Вычисления ведутся обычно раздельно для вступающих в первый и повторный брак. Средний В. в. в б. может быть вычислен на основе распределения по возрасту вступающих в брак в данном году, по таблицам брачности реального или гипотетич. поколения, по данным переписи нас. Наиболее распространённые показатели - распределение по В. в. в б. и средний В. в. в б. для вступивших в брак в данном году. Средняя в этом случае вычисляется как средняя арифметическая, причём предполагается, что для каждого вступающего в брак в возрасте х лет это событие приходится на середину возрастного интервала от х до х + 1 лет:

где х - возраст вступления в брак индивида, Вх - число вступивших в брак в возрасте х лет. Часто вычисляют ещё 2 вида средних - медианный и модальный В. в. в б. Медианный (Me) рассчитывается по формуле:

где j - нижняя граница возрастного интервала, содержащею половину числа всех вступивших в брак (медиану),n - величина этого интервала в годах, Σm - число всех вступивших в брак,Σm от j+1 - число вступивших в брак во всех возрастах до медианного интервала, mj - число вступивших в брак в медианном интервале.

Модальный В. в. в 6. (Мо) исчисляется по формуле:

где j - нижняя граница модального интервала возраста, n - величина этого интервала в годах, mj - число вступивших в брак в модальном интервале, mj-1 - число вступивших в брак в интервале, предшествующем модальному, mj+1- число вступивших в брак в интервале, следующем за модальным.

Все эти показатели, рассчитанные для вступивших в брак в данном году, отражают ситуацию данного года и зависят от фактич. возрастной структуры бракоспособного нас., складывающейся под влиянием брачносги в прошлом. Поэтому они непригодны для терр. сопоставлений и анализа динамики брачности за длит. период. Для этих целей применяются поэтому аналогичные показатели, рассчитанные на основе таблиц брачности и характеризующие процесс вступления в брак в реальном или гипотетич. поколении независимо от фактич. возрастной структуры.

В демографии широко применяется (особенно для стран с неналаженной статистикой браков и в историко-демогра-фич. исследованиях) метод приближённого вычисления ср. возраста вступления в первый брак по данным переписи нас., предложенный англ. демографом Дж. Хаджналом. Т. н. расчётный ср. возраст вступления в первый брак вычисляется по формуле:

где Wx, W45-49, W50-54 - доли лиц, не вступавших в брак соотв. в возрасте х лет, в возрастных группах 45-49 лет и 50- 54 лет.

Представление о распределении людей в поколении по В. в. в б. дают соответствующие кривые (см. Кривые брачности). Хотя уровни брачности и характер распределения по В. в. в б. в разных странах различны, форма кривых имеет сходные черты, отражая нек-рые общие закономерности брачности. Число вступающих в брак в поколении, начиная с возраста достижения совершеннолетия (см. Брачный возраст), растёт сравнительно быстро, достигая максимума к возрасту социальной зрелости (в интервале от 20 до 30 лет), а затем плавно снижается, приближаясь к 0 в возрастах старше репродуктивного. При низком среднем В. в. в б. распределение людей в поколении сдвинуто влево и сосредоточено около модального В. в. в б., при высоком, наоборот, сдвинуто вправо, более растянуто. Обычно это распределение имеет одну моду, но если брачность поколения была нарушена к.-л. чрезвычайными событиями (напр., войной, экон. кризисом), может иметь и две моды. Распределение различается для мужчин и женщин. Обычно женщины вступают в брак раньше мужчин, уже с 15-16 лет; большая часть браков приходится на возрасты 19-21 года; к 25 годам ок. 75% женщин - замужние. Мужчины женятся позже, макс. число браков заключается в возрастах 21-23 лет; 75% мужчин женятся лишь к 27-30 годам.

Возраст мужчин и женщин при вступлении в брак широко варьирует: встречаются браки, в к-рых муж намного старше жены и наоборот. Однако чаще всего разрыв в возрастах жениха и невесты невелик, причём в среднем мужчина на 2-3 года старше. Типичные соотношения возрастов женихов и невест нарушаются при сильных деформациях возрастно-половой структуры, вызванных колебаниями рождаемости, миграцией и др. событиями в прошлом, влияющими на соотношение численностей полов. Конъюнктура на 'брачном рынке' для нек-рых поколений ухудшается и недостаток брачных партнёров в малочисленных поколениях восполняется за счёт более молодых или более старых поколений.

Под влиянием экон., социальных условий, а также морали и религ. установок формируется представление о наилучшем В. в. в б. Так называемый 'идеальный' В. в. в б., получаемый при спец. обследованиях, характеризует одну из сторон социально-психол. установки в отношении брака. Немногочисленные данные о величине 'идеального' В. в. в б. и его отклонениях от реального показывают, что в странах с преобладанием ранних браков 'идеальный' В. в. в б. заметно выше реального, в странах с относительно поздними браками - ниже реального. Среди женщин с низким уровнем образования 'идеальный' В. в. в б. выше реального, а с высоким - мало отличается от реального.

На протяжении длит. историч. периода, включая древний мир и ср. века, у большинства народов средний В. в. в б. был очень низким. Значит. число браков заключалось в ранние годы жизни: обручение детей и браки подростков были обычным явлением как среди знати, так и среди простолюдинов. Иногда такие браки считались действительными лишь по достижении юношами и девушками определ. возраста. Примерно с 15 в. в странах Сев. и Зап. Европы возникла тенденция к повышению В. в. в б. Исследователь этой тенденции Дж. Хаджнал объяснял её распространением нового типа брачности, названного им 'европейским', - с относительно высоким В. в. в б. и высоким уровнем безбрачия. По данным переписей нас. кон. 19 - нач. 20 вв., высокий средний В. в. в б. отмечался в Бельгии, Дании, Англии и Уэльсе, Финляндии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Австрии, Германии: у женщин - 23-25 лет, у мужчин - 26-27 лет. С сер. 1930-х гг. наметилась тенденция к его снижению, заметно проявившаяся после 2-й мировой войны 1939- 1945 почти во всех европ. странах, США, Канаде и Австралии (особенно у женщин). К нач. 1960-х гг. В. в. в б. снизился у женщин в среднем на 2,5 года в Нидерландах, Бельгии, Швеции, Ирландии и в среднем на 3,5 года в Дании, Англии и Уэльсе, Норвегии, Австрии; у мужчин в большинстве стран в среднем на 1,5 года, в Ирландии и Австрии - на 3,5 года. С сер. 1960-х до сер. 1980-х гг. в США, Дании и др. скандинавских странах В. в. в б. стал повышаться; увеличилась доля никогда не состоявших в браке в возрастах от 20 до 24 лет у обоих полов. Поскольку одновременно в этих странах растёт доля детей, рождённых вне брака, происходит, видимо, откладывание не брака, а лишь его юридич. оформления. В большинстве стран Азии (Индия, Пакистан, Турция, Иран и др.) и Сев. Африки (Марокко, Ливия и др.) низкий В. в. в б. сохраняется. В нек-рых азиат. странах, напр. в Японии и Шри-Ланке, он повышается как у мужчин, так и у женщин.

В России до 19 в. В. в. в б. был очень низок. Постепенно происходило повышение В. в. в б. К кон. 19 в. до 21 года вступали в брак 55% женщин, до 26 лет - 85%, среди мужчин соотв. 31 и 66%. Низкий В. в. в б. сохранялся и в 1-е десятилетие после Окт. революции 1917- расчётный ср. возраст вступления в брак, по данным переписи нас. 1926, составлял у женщин 20,4 года, у мужчин- 22,4 года. Вовлечение женщин в общественное произ-во, повышение их образоват. уровня, интенсивные миграц. процессы привели к значит. повышению В. в. в б. как мужчин, так и женщин. С нач. 1950-х гг. до сер. 1960-х гг. медианный возраст вступающих в брак колебался от 26,5 до 27,3 года у мужчин и от 23,6 до 24,5 года у женщин. Однако с сер. 1960-х гг. началось интенсивное 'омоложение' брачности, продолжавшееся ок. 10 лет: медианный возраст вступающих в первый брак снизился к 1978 у женихов на 3,3 года, у невест - на 2 года. В сер. 1980-х гг. в СССР сохраняются различия В. в. в б., связанные с нац. особенностями: в наиболее позднем возрасте вступают в брак коренные национальности Прибалтики, в наиболее раннем - коренные национальности Ср. Азии. Однако с 1970-х гг. наметилась тенденция к сокращению разрыва в В. в. в б.

И. П. Ильина.

2015-08-12

2015-08-12 1654

1654