Биогеоценоз = биоценоз + биотоп.

Биота – совокупность всех живых организмов, населяющих какую-либо территорию.

Биотоп – географически более или менее однородное место обитания.

Биоценоз – набор живых организмов, устойчиво сосуществующий на определённом биотопе.

Бифуркация – ветвление процесса с непредсказуемым исходом при переходе системы через неустойчивость.

Генотип – полный набор генов организма.

Гомеостаз – способность системы поддерживать стационарность своего состояния в изменяющихся условиях окружающей среды.

Индексы разнообразия – интегральные характеристики биоценозов, образующиеся с учётом парциальных вкладов отдельных видов в какой-либо показатель значимости (численность, биомасса, дыхание, и т.п.); свидетельствуют о степени устойчивости соответствующего биогеоценоза.

Синэргизм – комбинированное действие экологических факторов, при котором cуммарный эффект качественно отличается от суммы эффектов воздействия каждого фактора в отдельности.

С у к ц е с с и я – последовательная во времени смена биоценозов на определенном биотопе, приводящая (после нарушения) в естественных условиях к замыканию максимальных потоков биогенов в устойчивом зрелом (климаксовом) биоценозе.

Транспирация – физиологическое испарение воды листьями и другими частями растений.

Трофическая цепь – цепь питания; образуется последовательностью поедающих друг друга видов организмов.

Фенотип – набор свойств живого организма, т.е. макроскопическое выражение квантового механизма наследственности в определённых условиях окружающей среды.

Эврибионтность – большая величина интервала толерантности (экологической валентности) вида по отношению ко многим экологическим факторам.

Экосистема – устойчивая часть Биосферы, более или менее замкнутая по потоку биогенов.

1. «Всё связано со всем».

2. «Всё должно куда-то деваться».

3. «Природа знает лучше».

4. «Ничто не даётся даром».

Законы экологии по Б.Коммонеру и их «соответствие» физике:

1. Гипотеза о «Великом объединении».

2. Уравнение неразрывности потока при

наличии источников и стоков.

3. Опыт – критерий истины.

4. «Начала» термодинамики.

Назовем глобальной экологической катастрофой утрату Биосферой способности поддерживать стационарность своего состояния, т. е. гомеостаза. Несмотря на различные геологические и космические возмущения, в предшествовавшей человеку истории Биосферы таких катастроф, к счастью, не было, что свидетельствует о высочайшей надёжности (устойчивости) глобальной жизни. В то же время катастрофы с отдельными популяциями, видами и биогеоценозами в геологической истории Земли происходили, как показывают палеонтологические данные, постоянно. Это говорит о том, что локальные катаклизмы, приводящие к вымиранию видов, эволюции или сукцессии, н е я в л я ю т с я признаками экологического кризиса как предвестника экологической катастрофы. Скорее наоборот, они демонстрируют нормальный гомеостаз Биосферы за счёт структурной и функциональной перестройки её частей; динозавры приходят и уходят, а Биосфера остаётся.

До определённого момента времени многочисленные подробности истории Homo Sapiens — такие как расцвет или упадок отдельных государств, империй и даже цивилизаций, находились за пределами чувствительности Биосферы и практически никак не сказывались на состоянии окружающей среды в целом. Ситуация изменилась радикальным образом после того, как научно-техническая революция сделала в ХХ веке человека беспрецедентно доминирующим на Земле видом. С этого момента начинается новейшая история Биосферы, не имеющая аналогов в прошлом и по значимости сравнимая только с началом жизни на Земле.

1. «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.

«Какая медлительная страна», - сказала Королева. – «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»

Льюис Кэрролл: «Алиса в зазеркалье.»

Ученые, и даже хорошие, часто зашорены рамками формальной логики, которые, как известно, уже истины: “ Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо.(Гёте), “Мысль изречённая есть ложь…”(Тютчев), коаны дзен-буддизма, теоремы Гёделя о неполноте формальных систем и т.д., и т.п. Изредка рождаются люди, способные нарушить традицию с пользой для науки. Таких людей называют гениями и их “безумные” идеи, совершают революционный прорыв в нашем понимании окружающего мира.

Еще в начале XIX века один из пионеров учения об эволюции живой природы Жан Батист Ламарк писал: “Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания”.

Современники Ламарка не обратили должного внимания на более чем грозное предупреждение гения. Оно и понятно – среди цветущего вокруг разнообразного изобилия такой прогноз воспринимался не иначе, как плод больного воображения кабинетного ученого. Поэтому произошла обычная в науке история, когда гипотеза или открытие, значительно опережавшие время, откладывались “до востребования” в надлежащий момент. При всем уважении к В.Вернадскому и П.Тейяру де Шардену, нужно все же сказать, что в отношении гипотезы Ламарка такой момент наступил лишь лет тридцать - сорок назад, когда обсуждение проблем экологии вышло за пределы узкого круга биологов и философов и в него активно включились физики, химики, математики. Это произошло, конечно, не случайно. Неприятные явления – такие, как грязные воздух и вода, кислотные дожди, нарушения почв, климатические изменения и т.п.,– коснулись всех и стали уже видны, как говорится, невооруженным глазом. Буквально на глазах одного поколения людей на Земле появилось множество таких регионов, как например Приаралье, где деградация среды приобрела необратимый характер экологической катастрофы. Местные жители лишились возможности нормально здесь жить и вести хозяйство, в результате чего покидают обжитые предками места.

Как утверждает известный гидробиолог академик Ю.П.Зайцев, еще в начале 60-х годов нашего столетия видовое разнообразие гидробионтов и длина их трофических цепей в Черном море были практически такими, какими их застали около двух тысяч лет тому назад первые греческие колонисты. Всего лишь за тридцать с небольшим лет произошли настолько серьезные изменения видового состава и индексов разнообразия гидробиоценозов, что об экологическом состоянии Черного моря стали говорить как о близком к катастрофическому.

Сейчас уже нет сомнения в том, что сложившиеся в мире модели сверхинтенсивного антропогенного производства и потребления порочны по своей сути и представляют растущую угрозу среде обитания всего живого, в том числе и самого человека. Ясно, что нужно срочно что-то делать и принимать какие-то меры. Но что и какие?

В ответ на вопрос корреспондента газеты “Известия”: “А у Вас самого есть какие-либо планы о том, что касается экологической безопасности?”, – всемирно известный исследователь Океана Жак-Ив Кусто ответил: “Если говорить о целостной системе, то нет”. Надо сказать, что такие планы не просматриваются ни в Биосферной экологической программе Академии Наук бывшего СССР, ни в Международной геосферно-биосферной программе, ни во многих других краткосрочных и долгосрочных национальных и международных программах. В связи с этим хочется привести отрывок из интервью, которое известный российский журналист В.М.Песков взял у русского писателя-натуралиста Михаила Дмитриевича Зверева по поводу его 95-ти летия.

В.М.: “... важно, чтобы природу человек не подмял под себя, не разрушил. Социальные и житейские неурядицы в конце концов утрясутся, жизнь войдет в нормальную колею. И перед миром станут новые проблемы. Какие, Вы думаете?”

М.Д.: “Экология! Она скоро станет проблемой проблем. Мы в нашей стране сильно навредили природе по бескультурью, из-за ложно выбранных путей развития. Но и Америка, на которую все сейчас молятся, рубит сук, на котором человеческий род обретается. Производить, производить… Все быстрее крутить маховик индустрии, все больше вещей – нужных и ненужных… Машина эта так устроена, что сбавить обороты нельзя, только наращивать (разрядка – наша). Что же выходит? С одной стороны, в колодце природных ресурсов уже обозначилось дно, с другой - растут горы мусора, загрязняются воды, исчезают леса, вымирают животные, деградируют почвы. Громадная, вселенская проблема! И я, откровенно сказать, не вижу выхода. Хотелось бы думать, что это оттого, что я уже стар, что ошибаюсь в мыслях своих. Но скорее всего, не ошибаюсь. И тогда, значит, человечеству неизбежно придется как-то встряхнуться, как-то изменить и комфортную жизнь. Вопрос ведь так стоит: быть или не быть?”

Прогноз старого, мудрого человека не утешает и прямо указывает на то, что любая попытка организации системы глобальной экологической безопасности должна сопровождаться радикальными изменениями образа жизни людей, ибо существующих ресурсов явно недостаточно для поддержания стандартов жизни, уже достигнутых в развитых странах Мира. В то же время целостной и общепринятой программы таких изменений, как мы уже говорили, до сих пор не существует; может быть потому, что разрушение Биосферы в целом ощущают одинаково далеко не все люди, живущие в разных условиях, в том числе и политические лидеры, и даже ученые. В работах, посвященных проблемам окружающей среды, часто даются излишне оптимистические оценки ее современного состояния. Никто из ведущих лидеров не признал всерьёз начавшейся экологической катастрофы, хотя на региональных уровнях проблемы окружающей среды часто выдвигаются как приоритетные — в рамках обычных, ни к чему не обязывающих предвыборных обещаний.

Различия в намечаемых стратегиях достижения желаемой всеми экологической безопасности обусловлены, главным образом, степенью приверженности идее антропоцентризма.

Так, среди абсолютных сторонников этой идеи, широкое распространение, особенно после Международной меж-правительственной конференции по проблемам окружающей среды в Рио-де-Жанейро(1992г.), получила концепция так называемого «Устойчивого развития». Целью «Устойчивого развития» объявляется удовлетворение потребностей настоящего поколения людей без ущемления способности будущих поколений удовлетворять в свою очередь свои потребности. В качестве основы для стратегии достижения объявленной цели предлагается свободная мировая торговля, стимулирующая с помощью соответствующих налоговых законов (непонятно, правда, какой страны?) переход на тотальную очистку производственных выбросов, внедрение малоотходных технологий, использование экологически чистых и практически неисчерпаемых источников энергии - таких, например, как заманчивая термоядерная энергия или солнечная энергия пустынных районов - и т.п. широко разрекламированные суперцивилизованные мероприятия. Стратегия в целом базируется на антропоцентрическом понимании концепции безопасности, вытекающем из уверенности, что все экологические проблемы обусловлены только производственными и бытовыми загрязнениями, а значит, могут быть решены сугубо техническими средствами. Ожидается, что устойчивое развитие приведет к гармонизации взаимоотношений человека и Природы, открывая пути к дальнейшему развитию цивилизации вплоть до Ноосферы Вернадского и Тейяра де Шардена. В рамках подобных представлений намечаются и уже заключаются международные соглашения о мониторинге загрязнений, сокращении выбросов хлоруглеродов, углекислого газа, серы и т.п., создаются отдельные региональные природоохранные программы. Тактическая ценность таких соглашений и программ несомненна – иначе спасать будет нечего. Однако, являясь в ряде случаев совершенно необходимым условием экологической безопасности (особенно при производстве «незнакомых» Биосфере загрязнений), эти мероприятия сами по себе не являются достаточными; простое сопоставление фактов доказывает это.

С начала 20-го века ежегодное удельное потребление исходных продуктов и воды возросло более чем в 10 раз и сейчас достигает в среднем около 20 и 800 т/год на душу населения, соответственно. Такая тенденция была вполне предсказуема, ибо

при рыночных отношениях устойчивым может быть только обеспечивающий максимальную прибыль рост – соревнование выигрывает бегущий. Учитывая подавляющий сейчас вклад в мировое производство именно рыночной экономики, вместо “Устойчивое развитие” следовало бы использовать более правильную терминологию “Устойчивый (или цивилизованный) рост”. Ясно, однако, что на планете конечных размеров устойчивый рост, продолжающийся бесконечно долго, невозможен даже теоретически. При ограниченных запасах невозобновимых ресурсов — таких например, как уголь, нефть, газ и др. - невозможно даже продолжительное постоянство скорости их потребления. Таким образом, “цивилизованность” роста лишь оттягивает развязку, сглаживая негативные тенденции в изменении состояния окружающей среды под влиянием антропогенных возмущений. Это подтверждается упрощенной схемой эколого-экономического формирования развитых стран, которая в общих чертах состояла в следующем: после накопления первоначального капитала – как правило, аморального - его вложение направлялось на потребление ресурсов собственной страны с применением ресурсоистощающих технологий как наиболее конкуренто-способных. Этот процесс продолжался в течение промышленной революции и сочетался с ограблением колоний. Завершился он к началу Второй мировой войны. К этому времени в развитых странах были разрушены, сильно нарушены или изменены практически все экосистемы. В послевоенный период, с началом научно-технической революции (НТР) и в связи с уже достаточно сильным нарушением окружающей среды, капитал в собственной стране стало выгоднее вкладывать в производство наукоемких товаров, перемещая сильнозагрязняющие и высокотоксичные производства, а также опасные отходы, в страны третьего мира. Огромные финансовые затраты позволили развитым странам произвести некоторые локальные очистки, например озера Эри в США, рек Рейн и Темза в Европе и др.

Несмотря на отдельные успехи, отрицательные глобальные изменения окружающей среды продолжаются и сейчас – с опасно нарастающим темпом. Это означает, что дорогостоящие локальные улучшения окружающей среды с лихвой перекрываются её ухудшением в тех местах, куда перемещаются ресурсоёмкие и вредные производства, отходы. Ни одна из развитых стран, живущих, по сути, за счёт качества среды в остальном — «неразвитом» — мире, со своими экологическими проблемами самостоятельно еще не справилась, несмотря на существенные различия опробованных ими экономических и политических систем, свободную внутреннюю торговлю и наличие обширных пакетов природоохранных законов. Это свидетельствует о том, что представления о совершенстве общественного устройства даже в самых развитых странах Мира сильно преувеличены. Нынешняя глобальная цивилизация в качестве ресурсов использует Природу и людей, а в качестве богатства (т.е. главной ценности, капитала, подлежащего накоплению и присвоению) рассматривает деньги, власть и средства производства. Если власть, т.е. право принимать решения, обязательные для всех, - в государстве или любой другой организации - выгодна, отбор на всех уровнях со временем делает её порочной, как хорошо она бы ни начиналась. Оригинальную модель “идеальной” власти изобразил в рассказе «Билет на планету Транай» американский писатель-фантаст Роберт Шекли. Шутки шутками, но пока всенародные уважение и почет не станут в развитом общественном сознании более значимы, чем волнующий шелест купюр, глобальные экологические проблемы вряд ли будут решены.

В свою очередь, страны третьего мира надежды на повышение уровня жизни своего населения чаще всего связывают с возможностью полностью повторить путь, пройденный развитыми странами. Идя по этому пути, они сумеют, конечно, разрушить естественные сообщества на своей территории, но перемещать накопившиеся со временем отходы и вредные производства им будет уже некуда.

В самой проблеме загрязнения отходами бытует много устаревших стереотипов и неверных подходов. Например, зачастую не рассматривается как отходы рассеяние тепловой энергии любым промышленным, транспортным или коммунальным объектом. Редко кто учитывает проходящую транзитом воду. Рассуждая о “безотходных” технологиях, забывают, что безотходной можно было бы назвать только такую технологию, где на тонну сырья выходило бы больше тонны конечных продуктов, т.к. должны утилизироваться и полные продукты сгорания ископаемого топлива, обеспечивающего производство продукта. Но самое главное, забывают, что любой произведенный человеком конечный продукт (кроме экскретов, разумеется), по сути дела, является не более, чем отложенным отходом, ибо наше хозяйство, с точки зрения Биосферы, не производит ничего, кроме отходов. При этом объемы работы по созданию этих отходов – гигантские. Из общих принципов неравновесной термодинамики следует, однако, что жизнь, как и любой стационарный неравновесный процесс, за счет собственных отходов невозможна, поэтому рассчитывать на полное рециклирование в так называемых «безотходных» технологиях нельзя.

Формулировка объявленной цели “Устойчивого развития” не содержит уточнения, о каких именно потребностях людей идет речь. Но судя по выбору стратегической основы для достижения этой цели – свободной мировой торговле, – имеются в виду потребности вполне материальные. В такой интерпретации объявленная цель становится не более реалистичной, чем известное благое пожелание, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Учитывая изложенное выше, следует признать, что столь сейчас популярное среди управленцев подавляющего большинства стран «Устойчивое развитие» – не более чем опасная иллюзия, и не может служить плодотворной концепцией для достижения глобальной экологической безопасности. Тупиковое «Устойчивое развитие» не выдерживает даже простой проверки на арифметику, не говоря уже о высшей математике, связанной с попытками прогноза изменений функционирования нарушенной биоты. Концепция волюнтаристская и не считается с выводами науки. Это – дорога в пропасть, что, кстати, хорошо понимают и специалисты, работающие в области эколого-экономических проблем. Так, Ян Тинберген, лауреат нобелевской премии по экономике, и Р.Хютинг отмечают, что рыночные цены и индикаторы, основанные на них (национальный доход, анализ затраты-выгоды), дают неверные ориентиры разумному обществу и должны быть скорректированы с учетом воздействий на окружающую среду.

Говорят, от Бога – любовь, а от лукавого – деньги. «Люди гибнут за металл, сатана там правит бал…» Придумав деньги, – антифизический договорный эталон для сравнения величин разной размерности, - человек выпустил джинна из бутылки и с точки зрения экологии; можно сказать, соорудил простейшего агента иммунодефицита вида. Аппетит самого сильного хищника в природе ограничен размерами его желудка. Размер банковского счета не ограничен ничем. Деньги запустили в популяциях людей взаимодействие «потребитель-ресурс», точнее паразитизм, наблюдаемое в дикой природе только как межвидовое. Стимулируя научно-технический прогресс и неограниченное накопление частной собственности, новый механизм резко увеличил скорость потребления первичной продукции в антропогенном канале, доведя её в конце концов до сверх-пороговой. Превращаясь в доминирующий фактор отбора, деньги организуют в популяциях людей селекцию, не менее мерзкую, чем расовая, и ведущую к неустойчивости вида из-за сокращения нормального генетического полиморфизма. С точки зрения экологии отобрать у части популяционных потомков будущее на якобы «законных» основаниях ничуть не лучше, чем дубиной.

Антропоцентризм в проблеме взаимодействия человека и Биосферы наглядно отражен в известной формуле Ветхого Завета:” И сказал Бог: сотворим человека по образу и подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле”. Осознание собственной исклю-чительности таит соблазн вседозволенности: “Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас!” Так ли всё просто на самом деле? Это такой же вопрос иерархии, какой в своё время решали Аристарх Самосский, Н.Коперник, Дж. Бруно и Г. Галилей: вращается ли Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца?

Для кодирования и обмена информацией человек изобрёл алфавит: А, Б, В, Г, Д…, что обусловило возможность НТР. В области общественной морали достижения человека скромнее и до сих пор не вышли в среднем за пределы примитивного: А – Бы – Вы – Го – Да…, т.е. прибыли. Различие скоростей технического и нравственного прогрессов глобально доминирующего вида оказалось несовместимым с устойчивостью конечной Биосферы.

Есть у художника Ярослава Сухова совсем небольшое, всего-то 60•80см2 полотно, которое на первый взгляд можно принять за довольно банальную рекламу табачно-водочных изделий. Если бы не название- “Манхэттен”…

Художник изобразил на холсте в реалистической, можно даже сказать, в китчевой манере хорошо знакомый всему миру силуэт Нью-Йорка, только на местах его знаменитых небоскрёбов стоят квадратные бутылки из-под виски, прямоугольные фляжки и коробки сигарет популярнейших марок, увеличенные до чудовищных размеров. И вот тут-то, вглядываясь и – главное! – вдумываясь в этот “рекламный плакат”, вы с замиранием сердца замечаете, что под этими “небоскребами” под тонким слоем выжженной атмосферы лежит жуткая, безлюдная, безжизненная пустыня! Символ современного тупикового прогресса, конечный облик той самой автомобильно-виски-винно-сигаретной цивилизации, к которой мы стремимся с упорством, достойным лучшего применения!

“Во всем хочу дойти до самой сути…” Никто не сомневается в том, что прогресс Homo Sapiens является не прихотью, а проявлением биологической особенности человека, связанной с уникальными видовыми характеристиками его мозга и психики. Поэтому прогресс – с экономическим ростом или без него – будет сопровождать человека всегда. Однако также несомненно, что пределы экономического роста существуют и альтернативой материальному прогрессу должен выступить прогресс духовный, означающий качественно новую глобальную цивилизацию — если, конечно, благополучие потомков нам не безразлично.

2. УСТОЙЧИВОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ

НЕВОЗМУЩЕННОЙ БИОСФЕРЫ.

Определение порогов устойчивости экосистем различных уровней сложности по отношению к антропогенным воздействиям составляет основную задачу современной экологии, изучающей взаимодействие живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой в рамках единой естественной науки.

Научный подход к проблеме глобальной экологической безопасности основывается на анализе механизмов, обеспе-чивающих устойчивость стационарного состояния невозмущенной Биосферы.

Равновесное состояние физической системы определяется минимумом ее термодинамического потенциала как функции естественных термодинамических переменных. При неизменных внешних условиях соответствующий потенциальный рельеф не меняется, поэтому равновесное состояние сохраняется неопределенно долго.

Принципиально иная картина устойчивости реализуется при организации стационарных состояний биологических систем. На популяционном уровне биологические системы существуют на пике конкурентоспособности, поэтому обладают конечным временем жизни даже при неизменных (отдельные особи) или слабо меняющихся (популяции) внешних условиях.

Фенотипические признаки организмов и наборов, ими образуемых, изменяются со временем под влиянием неизбежных распадных процессов старения (точно так же меняются со временем и параметры технических устройств) или специализации видов в изменчивых условиях внешней среды. В течение конечного времени tо фундаментальный закон природы, называемый принципом Ле-Шателье, за счет отрицательной обратной связи всё же поддерживает устойчивость стационарного состояния, но по мере накопления ошибок отклик системы на внешнее возмущение ослабевает. После того, как накопление ошибок достигло критического уровня надёжности, существование устойчивого сверхупорядоченного состояния жизни становится невозможным. Это означает смерть особи или вырождение вида.

Надежность биологических систем, характеризуемая средней продолжительностью жизни tо («сроком службы»), обеспечивается в Природе весьма разнообразными способами (репарация ДНК, биохимический контроль гемодинамики, регенерация ферментов, тканей и отдельных органов, иммунная реакция, поведенческие механизмы и т.д.). Она оказывается достаточно высокой для отдельных живых организмов ( лет для унитарных и модулярных организмов, соответственно) и исключительно высокой для отдельных видов (tо £ 106 лет).

лет для унитарных и модулярных организмов, соответственно) и исключительно высокой для отдельных видов (tо £ 106 лет).

Но как показывает опыт натурных наблюдений, абсолютно устойчивой (надёжной) оказывается лишь глобальная жизнь, реализуемая последователь-ностью полных наборов временных участников. При этом свойство полноты наборов определяется по отношению к способности компенсации ими потоков синтеза и разложения органики с необходимой для жизни точностью.

Возможность устойчивого состояния жизни не противоречит фундаментальным законам природы, в частности, 2-му началу термодинамики и определяется: 1) квантовым механизмом наследственности, допускающим безошибоч-ную в пределах нормы приспособленности репликацию генотипов (Н.Кольцов, Э.Шредингер); 2) естественным отбором (Ч.Дарвин, А.Уоллес) безошибочных или прогрессивных вариантов, действующим в соответствии с фундаментальным законом природы, сформулированным Вернадским, Гаузе и Пригожиным, и 3) полным – для замыкания биогеохимических потоков в изменчивых условиях окружающей среды – разнообразием наборов видов живых организмов (В.Горшков).

Заметим, кстати, что эволюция видов, механизмы которой ещё далеко не установлены, необходимой для устойчивости жизни отнюдь не является. С точки зрения физики, она не принципиальна – вроде колоска, ползущего при потряхивании в одном направлении, – и её конкретные воплощения в ходе естественного отбора – лишь заурядный выбор по рецепту Вернадского-Гаузе-Пригожина лучшего из случайно подвернувшихся (а не из всех возможных!). Забавно, что «лучшим» иногда может быть и деградация. Необязательность эволюции для сохранения устойчивости жизни демонстрируют некоторые эврибионтные виды микроорганизмов, например диатомовые водоросли. И всё же, как показывают натурные наблюдения, эволюция, производя тонкую настройку, способствовала всё большей и большей стабильности Биосферы – вплоть до появления человека.

Приведенные аргументы однозначно указывают на то, что устойчивая глобальная жизнь не является произвольным набором видов, а обнаруживает основные системные признаки, а именно, состоит из связанных между собой элементов, осуществляющих определенную интегральную функцию (синтез и разложение органики). Высочайшая надежность реализации этой функции достигается многократным дублиро-ванием поразительно разнообразными формами жизни. О системности Биосферы говорит и тот факт, что энергетические и биохимические потоки через биоту имеют внутреннюю структуру, образуя сложные графы трофических сетей.

В соответствии со сказанным, Биосфера определяется как глобальная, сложная, самосогласованная динамическая система, состоящая из среды обитания и населяющей ее жизни. Функция отклика системы на внешнее возмущение является ее интегральной характеристикой. Так, при увеличении нагрузки на стержень, упругая система переходит в пластичную, а после превышения предела прочности – в две независимые подсистемы. Точно так же для Биосферы должны существовать пороговые воздействия, превышение которых радикально изменит ее функцию отклика – вплоть до разрушения. Определение величины этих порогов составляет, как уже говорилось, основную задачу современной глобальной экологии.

Наличие бифуркаций делает однозначный прогноз эволюции квазистационарных состояний сложных систем динамического равновесия (диссипативных структур) при надпороговом внешнем воздействии принципиально невозможным, что исключает, кстати, математическое моделирование. Так, невозможно предсказать даже последовательность картинок в детском калейдоскопе, наступающую при плавном изменении управляющего параметра (угла поворота). Это тем более относится к Биосфере как системе, не имеющей в абиотической среде даже далёкого аналога в сложности – ни по структуре, ни по типам и количеству нелинейных внутренних взаимодействий.

Уникальность Биосферы не дает возможности и для глобальных статистических обобщений в рамках эргодической гипотезы – наподобие того, как это делается при оценке эффективности нового лекарственного препарата по наблюдениям в опытной и контрольной группах.

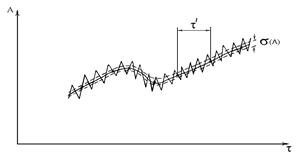

Ключом для решения беспрецедентно сложной проблемы устойчивости Биосферы по отношению к внешним возмущениям может быть только надёжно установленный опытный факт. Таким единственным опытным фактом относительно устойчивости Биосферы, имеющимся в распоряжении науки, яв-ляется факт её благополучного существования в течении 3,5 млрд. лет на фоне естественных временных изменений важней-ших экологических факторов А (см. рис.1), обусловленных различ-ными причинами, в том числе геохимического или космического происхождения. Характерный масштаб времени t¢, с точки зрения экологии, видоспецифичен и измеряется временем жизни многих поколений (t¢>>t0).

Рис.1 Динамика экологического фактора А за геологически большие времена;  - масштаб усреднения

- масштаб усреднения

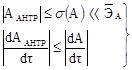

В рамках научного метода, опирающегося на опытные факты, остаётся предположить, что антропогенное воздействие ААНТР, удовлетворяющее условиям:

, (1)

, (1)

возможно, допустимо без нарушения устойчивости Биосферы. Здесь s(А) – среднее квадратическое отклонение А за геологически большие времена t порядка 106 лет (среднее время жизни вида),  – средневидовая экологическая валентность по фактору А. Любые предположения о допустимости больших антропогенных воздействий в расчете на способность живых организмов к соответствующей адаптации могут составить предмет веры, но не научного анализа.

– средневидовая экологическая валентность по фактору А. Любые предположения о допустимости больших антропогенных воздействий в расчете на способность живых организмов к соответствующей адаптации могут составить предмет веры, но не научного анализа.

(1) – это оценки по максимуму, не учитывающие синэргизма, являющегося следствием взаимодейс-твия экологических факторов. Монотонность отклика некоторых экологических факторов на антропогенное воздействие, например увеличение средней температуры вблизи поверхности Земли с ростом энергопотребления человека, накладывает дополнительные – ужесточающие – ограничения на величину такого воздействия.

Кроме (1), чрезвычайно важно также сохранение видового разнообразия глобальной биоты. Очень опасно, особенно на уровне микроорганизмов, разделение видов на «вредные» и «полезные», отражающее антропогенную точку зрения. Борьба с «вредным» видом может превратить его за счет искусственного отбора в опасную «сжатую пружину», а последствия полной над ним победы вообще непредсказуемы, т.к. неизвестно, какой вид «вспыхнет» в экологической нише исчезнувшего. На самом деле, длительное существование любого вида в Природе, по-видимому, нужно считать залогом его неоспоримого права на продолжение существования – несмотря на то, приятно это человеку или нет.

Условия (1) – основа для научного нормирования допустимой антропогенной нагрузки на Биосферу. Различные варианты концепции ПДК (предельно допустимых концентраций), не согласующиеся с (1), следует считать заведомо порочными.

Принципиальное значение для экологии имеет вопрос о биологической регуляции условий окружающей среды. Если такая регуляция действительно имеет место, то для обеспечения стабильности окружающей среды необходимо естественную биоту либо сохранить в достаточном объеме (весомый аргумент в пользу охраны дикой природы!), либо уничтожить – быстро и практически полностью, переложив ответственность за сохранение стабильности окружающей среды на человека (ноосферный вариант).

Геология и палеогеография доказывают, что за время существования Земли физико-химические условия на ее поверхности постоянно изменялись. В калейдоскопе событий, происходивших в последние примерно 3,5 млрд. лет, самым, однако, удивительным был относительно небольшой размах геофизических характеристик, от которых зависит возможность существования жизни. Об этом свидетельствуют никогда не замерзавший и не кипевший за всю известную геологическую историю Океан и постоянно присутствующая биота.

Наиболее полно эволюция Земли изучена за последний крупный геологический отрезок времени – фанерозойский эон, начавшийся около 600 млн. лет назад. Этот период оказался одним из самых стабильных за всю историю планеты, что подтверждает, например, такая характеристика, как средняя глобальная температура у её поверхности: за этот огромный промежуток времени все изменения средней глобальной температуры укладывались в десятиградусный диапазон, а в рамках самого фанерозоя для всё более коротких отрезков времени средняя глобальная температура оказывалась всё более устойчивой характеристикой.

Традиционно сохранение на Земле условий, пригодных для жизни в течение всех 3,5 млрд. лет ее существования, рассматривалось как случайность.

Чрезвычайная узость допустимых для существования жизни пределов изменения условий окружающей среды привела, однако, в наше время к формулировке так называемой гипотезы Геи, согласно которой изменения этих условий за геологические периоды времени порядка миллионов лет каким-то образом контролировались самими живыми организмами. Есть все основания полагать, что эволюция условий на поверхности Земли шла в направлении всё большей стабильности, т.е. меньшего размаха колебаний характеристик окружающей среды, создающего оптимальные условия для существования жизни. Устойчивость окружающей среды обеспечивалась при этом принципом Ле-Шателье, действующим в невозмущенной биоте: все случайные геофизические и космические возмущения окружающей среды компенсировались путем соответствующих изменений функциони-рования естественной биоты.

Механизмы биологической регуляции в рамках гипотезы Геи весьма разнообразны. Еще В.Вернадский отмечал огромную роль жизни в формировании условий на поверхности Земли. Согласно его второму биогеохимическому принципу, эволюция видов и возникновение устойчивых форм жизни шли в направлении усиления биогенной миграции атомов в Биосфере. Именно живому компоненту Биосферы, а не физико-географическим или геологическим процессам принадлежит ведущая роль в преобразовании вещества и энергии на поверхности Земли. Взаимосвязь эволюции органического мира с основными биогеохимическими процессами Вернадский усматривал прежде всего в биогенных миграциях химических элементов, т.е. в прохождении их через организмы. Накапливая биогены, биота создала ископаемое топливо и сформировала гигантские отложения горных пород. Сейчас находится всё больше и больше свидетельств того, что огромные залежи железа, марганцевых руд, фосфоритов, бокситов, карбонатных и кремнистых пород в верхних слоях земной коры или созданы, или связаны с деятельностью биоты; Вернадский называл граниты следами былых Биосфер.

Доказано, что биота в основном сформировала кислородную атмосферу Земли. Не исключено её участие в образовании вод Мирового океана, например путем синтеза из СО2 и СН4. Биота суши за счет транспирации создаёт мощный континентальный влагооборот, на (70-75)% контролирующий полный.

Концентрация растворённого углекислого газа в глубине Океана в несколько раз выше, чем у поверхности. Поверхностная же концентрация находится в равновесии с атмосферной концентрацией СО2. При прекращении жизни в поверхностном слое Океана концентрации углекислого газа у поверхности и в глубинах Океана сравнялись бы. В результате произошел бы выброс СО2 в атмосферу с катастрофическими последствиями. Следовательно, биота Океана удерживает атмосферную концентрацию СО2 и тем самым контролирует парниковый эффект, сохраняя приземную температуру на приемлемом для жизни уровне и обеспечивая стабильность среды.

Наконец, биота существенно влияет на формирование рельефа с характерными масштабами от сантиметров до десятков метров. На суше в этом участвуют землеройные организмы, а в Океане, например, кораллы, создающие крупные постройки (рифы) и даже острова.

Но наиболее полный контроль биота осуществляет за биогенами. Поскольку соотношение концентраций биогенов в разных живых организмах, определяемое стехиометрией, различается не слишком сильно, для оценок по порядку величины можно ограничиться одним из наиболее важных – углеродом.

Детальный количественный анализ биогеохимического цикла углерода сделал российский физик-теоретик и эколог В. Горшков, внесший выдающийся вклад в развитие современной экологии. Он, в частности, показал (см. Табл. 1), что за период фанерозоя стабилизирующая окружающую среду раскомпенсация потоков синтеза  и разложения

и разложения  органического углерода, накапливаемая в осадочных породах со скоростью

органического углерода, накапливаемая в осадочных породах со скоростью  , поддерживалась биотой невозмущенной Биосферы в среднем на уровне геофизического выброса углерода

, поддерживалась биотой невозмущенной Биосферы в среднем на уровне геофизического выброса углерода  из недр планеты с точностью до 8-й значащей цифры!

из недр планеты с точностью до 8-й значащей цифры!

~ 10─ 4 (2)

~ 10─ 4 (2)

Табл.1 Запасы органического и неорганического углерода в Биосфере  (Гт) и осадочных породах

(Гт) и осадочных породах  (Гт) и соответствующие потоки

(Гт) и соответствующие потоки  (Гт/год).

(Гт/год).

Потоки углерода

| Запасы углерода

| |||||

| Органический | Неорганический | Органический | Неорганический | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Как видно из Табл.1, при огромной мощности потоков синтеза и разложения органики меньшая точность могла бы за время порядка миллиарда лет привести к превращению атмосферы Земли в углекислую, подобную атмосфере Венеры, либо к полному исчерпанию запасов неорганического углерода в атмосфере; и то, и другое сделало бы жизнь на Земле невозможной. Поскольку этого не произошло, отсюда следует, что разрешающая способность биоты по изменению геофизических условий на поверхности планеты исключительно высока, ибо случайная корреляция двух гигантских величин ( и

и  ) с такой поразительной точностью и на протяжении геологически больших периодов времени просто невероятна.

) с такой поразительной точностью и на протяжении геологически больших периодов времени просто невероятна.

Из (2) и статистического закона больших чисел с большой вероятностью следует, что стабильность потока синтеза  обеспе-чивается огромным числом модулей автотрофных организмов, а стабильность потока разложения

обеспе-чивается огромным числом модулей автотрофных организмов, а стабильность потока разложения  достигается универсальным распределением потребления первичной продукции по размерам унитарных гетеротрофов. Во всех устойчивых экосистемах разложение органического вещества, накопленного растениями, осуществляется в основном в детритных цепях питания организмами микроскопических размеров. На долю крупных животных (в том числе и человека) в пастбищных цепях питания приходится не более 1% продукции растений. Это – эко-логический предел, не нарушающий стабильности жизни. Таким образом, Биосфера в целом и природные экосистемы, в частности, обладают некоторой предельной хозяйственной емкостью, превышение которой угрожает стабильности Биосферы и экосистем («Боливару не снести двоих»!), что лишает человека его фундаментальной базы. Осознание этого факта делает необходимым отказ от привычных антропоцентрических представлений: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Наоборот, человек должен четко осознать своё объективно более чем скромное место в Биосфере и суметь вписаться хозяйственной деятельностью в естественный ход событий, не нарушая его, несмотря на свою исключительную энерговооруженность. Пока что он этого не делает, чем ставит под угрозу и собственное существование как вида. Действительно, из факта отсутствия глобальных экологических катастроф на Земле в прошлом можно сделать обоснованный вывод о том, что в Биосфере действуют надёжные механизмы устранения опасных для глобальной устойчивости видов (например, динозавров).

достигается универсальным распределением потребления первичной продукции по размерам унитарных гетеротрофов. Во всех устойчивых экосистемах разложение органического вещества, накопленного растениями, осуществляется в основном в детритных цепях питания организмами микроскопических размеров. На долю крупных животных (в том числе и человека) в пастбищных цепях питания приходится не более 1% продукции растений. Это – эко-логический предел, не нарушающий стабильности жизни. Таким образом, Биосфера в целом и природные экосистемы, в частности, обладают некоторой предельной хозяйственной емкостью, превышение которой угрожает стабильности Биосферы и экосистем («Боливару не снести двоих»!), что лишает человека его фундаментальной базы. Осознание этого факта делает необходимым отказ от привычных антропоцентрических представлений: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Наоборот, человек должен четко осознать своё объективно более чем скромное место в Биосфере и суметь вписаться хозяйственной деятельностью в естественный ход событий, не нарушая его, несмотря на свою исключительную энерговооруженность. Пока что он этого не делает, чем ставит под угрозу и собственное существование как вида. Действительно, из факта отсутствия глобальных экологических катастроф на Земле в прошлом можно сделать обоснованный вывод о том, что в Биосфере действуют надёжные механизмы устранения опасных для глобальной устойчивости видов (например, динозавров).

3. СВЕРХПОРОГОВЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БИОСФЕРЫ

С начала 20-го века биота суши перестала поглощать избыток углерода в атмосфере, образуемый сжиганием человеком ископаемого топлива. Наоборот, она сама начала выбрасывать углерод в атмосферу, увеличивая, а не уменьшая, изменения окружающей среды, производимые промышленными предприя- тиями. Это означает, что структура естественных сообществ биоты уже оказалась нарушенной в глобальном масштабе, причем до такой степени, что реализация гипотезы Геи в рамках принципа Ле-Шателье стала невозможной.

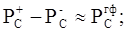

Существенное рассогласование процессов синтеза и разложения органики, вследствие огромной мощности соответствующих потоков, влечет за собой полное разрушение окружающей среды всего лишь за несколько десятков лет (порядка времени оборота органического углерода  ). Для сравнения: при выключенных биохимических потоках полное искажение окружающей среды за счет геофизических возмущений, как видно из Табл.1, произошло бы только за время порядка

). Для сравнения: при выключенных биохимических потоках полное искажение окружающей среды за счет геофизических возмущений, как видно из Табл.1, произошло бы только за время порядка  лет. Другими словами, цивилизация территорий (например, искусственный оазис в пустыне, огород на целине или рыборазводные пруды в плавнях устьевых зон рек) приводит к большим нарушениям глобального равновесия, чем полное уничтожение девственной природы на указанных территориях. Именно к такому рассогласованию приводит современное надпороговое (~10%) потребление глобальной первичной продукции в антропогенном канале. Даже при условии идеальной экологической оптимизации («цивилизованности») антропогенного потребления в окружающей среде возникают загрязнения, связанные с функционированием самой возмущенной биоты. Упомянутый выше выброс углерода континентальной биотой – один из примеров таких загрязнений. Так, при отклонении объемов цилиндров двигателя автомобиля от расчетного значения увеличивается загазованность выхлопа из-за неполного сгорания смеси – вплоть до остановки двигателя.

лет. Другими словами, цивилизация территорий (например, искусственный оазис в пустыне, огород на целине или рыборазводные пруды в плавнях устьевых зон рек) приводит к большим нарушениям глобального равновесия, чем полное уничтожение девственной природы на указанных территориях. Именно к такому рассогласованию приводит современное надпороговое (~10%) потребление глобальной первичной продукции в антропогенном канале. Даже при условии идеальной экологической оптимизации («цивилизованности») антропогенного потребления в окружающей среде возникают загрязнения, связанные с функционированием самой возмущенной биоты. Упомянутый выше выброс углерода континентальной биотой – один из примеров таких загрязнений. Так, при отклонении объемов цилиндров двигателя автомобиля от расчетного значения увеличивается загазованность выхлопа из-за неполного сгорания смеси – вплоть до остановки двигателя.

Нарушение действия принципа Ле-Шателье в современной Биосфере прямо указывает на концепцию возможного достижения естественной глобальной экологической безопасности только за счет уменьшения потребления в антропогенном канале до уровня ниже порогового. Эта концепция – не «Устойчивый рост», а скорее «Устойчивый спад»; необоснованный оптимизм политиков и бизнесменов в данном случае оказывается неуместным. Так же, впрочем, как и излишний оптимизм относительно обратимости распадных изменений, уже произошедших в Биосфере.

Тактика ограничения антропогенного потребления, разумеется, должна строиться на основе рационального природопользования. В частности, использование ресурсосбе-регающих высоких технологий задержит развитие кризиса, предоставляя тем самым человеку дополнительное время на поиски радикальных решений. Но, к сожалению, не технические вопросы, которые в эпоху научно-технической революции решаются достаточно эффективно и оперативно, определяют глубину современных экологических проблем. Ответ на сакраментальное «Быть или не быть...» приходится теперь искать скорее в области социальной психологии: насколько мировое сообщество людей способно (и способно ли вообще?) к контролируемому и цивилизованному самоограничению. И хотя исторический опыт особого оптимизма в этом направлении не вызывает, другого выхода у человека, по-видимому, нет.

Существуют факторы, неотвратимо влекущие к дальней-шему и устрашающе быстрому росту антропогенного потребления; устранить влияние этих факторов, к сожалению, непросто. Эти факторы: 1) демография; 2) относительная избыточность природных ресурсов на Земле (?!); и 3) психология потребительства в современном социуме людей.

1). Поражает неожиданностью – и тем не менее это факт, – но из всех особей Homo Sapiens, когда-либо живших на Земле, более трех четвертей живут и сейчас. Такая ситуация стала возможной по причине резко выросшей конкурентоспособности человека, обусловленной промышленной и научно-технической революциями, и связанной с этим обстоятельством экспансией людей в недоступные для них ранее экологические ниши.

В соответствии с эргодической гипотезой, среднее число открытий на человека по времени (в поколениях), по-видимому, совпадает со средним по ансамблю живущих одновременно людей. Поэтому за несколько лет сейчас открытий делается больше, чем за сотни лет раньше. Каждое открытие, повышая конкурентоспособность Homo Sapiens, способствует экспансии его хозяйственной деятельности и освоению еще не искаженных цивилизацией естественных участков Биосферы за счет увеличения народонаселения. Процесс с сильной положительной обратной связью:

НТР ↔ число жителей Земли,

(включая достижения медицины, приведшие к резкому снижению детской смертности и увеличению средней продолжительности жизни) обусловил наблюдаемый в 20-м веке демографический взрыв (рост народонаселения быстрее экспоненты).

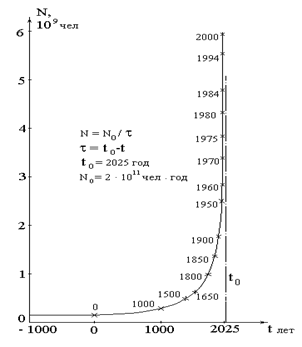

Изображенная на Рис.2 наблюдаемая кривая роста народонаселения Мира есть гипербола (Б.Урланис), приводящая при экстраполяции к бесконечности в (2025 ± 5) году. Понятно, что бесконечности в Природе не будет, поэтому при подходе к полюсу должен измениться характер, а следовательно и механизм, роста. Но до сих пор не наблюдается заметных отклонений от гиперболы. Тем самым и ввиду близости нашего времени к 2025-у году изменение механизма роста должно быть относительно очень резким. Учитывая большую инерционность характеристик рождаемости, связанную с национальными традициями, религиозными убеждениями и т. п., это означает демографический катаклизм (катастрофу) в ближайшем будущем. Похоже, что его свидетелями будут не только наши дети и внуки, но и мы сами.

Рис.2 Рост народонаселения Мира

Обычно рост численности популяции замедляется и сводится на нет такими факторами, как ограниченность мощности источников питания, давление хищников и т.п. Демографический взрыв стал возможным из-за того, что человек, будучи самым сильным хищником на Земле и открывая всё новые и новые источники ресурсов, постоянно расширяет свою экологическую нишу за счет других видов живых организмов дикой природы. В основном – микроорганизмов (на территориях, освоенных цивилизацией), поскольку все крупные организмы уже давно побеждены и живут лишь из милости победителя. Но это - чревато. Чревато не только уничтожением уникального генофонда, который никогда не восстановить, но и - в гораздо большей степени - уничтожением уникальных «работников», эволюционно подготовленных в составе полных наборов сообществ невозмущенной Биосферы поддерживать окружающую среду в пригодном для жизни состоянии при любых геофизических и космических возмущениях. Именно в этом свойстве диких организмов Биосферы заключается основная ценность и уникальность их генофонда.

2). В эпоху НТР времена смены различных технологий сокращаются до десятка и меньше лет. За это время ресурсы окружающей среды не успевают существенно изме-ниться, и в условиях, когда среда не является равно-правным субъектом рынка, наиболее конкурентоспособными становятся не ресурсосберегающие, а ресурсоистощающие технологии, использующие дешёвое сырьё. Повсеместно ресурсосберегающие (или морально устаревшие) технологии прошлого не выдерживают конкуренции и вытесняются. И всё человечество с ускорением движется в направлении сопутствующего добыче ресурсов разрушения окружающей среды – даже при уменьшении удельных затрат на производство. Элементарные подсчеты показывают, что при существующих технологиях наличные ресурсы будут скоро исчерпаны. Это вызывает активные поиски новых источников, которые в изобилии пока еще находятся, хотя, в свою очередь, будут также быстро истощаться изменяющимися технологиями.

Таким образом, истинная причина катастрофического положения, в котором оказалась современная цивилизация, оказывается вовсе не в недостатке ресурсов, а в их чрезмерном избытке – при существующей скорости научно-технического прогресса!

Парадоксом прогресса является и то обстоятельство, что в силу отсутствия стимулов к развитию ресурсосберегающих технологий всё развитие науки и техники до сих пор направлялось и направляется в сторону разрушения окружающей среды с наибольшей скоростью. Те социальные группы, которые благодаря научно-техническим открытиям сумели увеличить эту скорость, увеличивали свою конкурентоспособность. В результате все остальные партнеры по конкуренции были вынуждены переходить на новую, более конкурентоспособную технологию, и совместными усилиями разрушать окружающую среду с еще большей скоростью.

Чем большую скорость прогресса сулило научное откры-тие, чем большее количество людей оно могло вовлечь в новую технологию, тем большего престижа добивался первооткрыватель, и тем большее количество талантливой молодежи стремилось добиться аналогичных «успехов». Общество с большим поощрением относилось (и относится) к такого рода научным открытиям, ибо они вели к быстрому повышению уровня жизни. Впрочем, далеко не всех, а только наиболее настырных представителей из числа организаторов масс разных сортов и калибров. «От трудов праведных не нажить палат каменных». Просто и доходчиво это поясняют в Одессе: «Работа и деньги в одни руки не идут». Все, например, знают Фаберже, а имена Мастеров, настоящих авторов шедевров, известны разве что специалистам. Или, что стоит за утверждением: «Церковь Покрова на Нерли построил князь Андрей Боголюбский»?! Общественная мораль, т.е. общепринятые понятия о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», оказалась в сильной зависимости от состоятельного законодателя. Поняв это, обретаешь свободу выбора: радоваться социальной “удачливости-неудачливости” своей родословной или, наоборот, огорчаться. Тем более, что противоположные ориентиры в шкале жизненных оценок исторически уже давно определились, например Александр Македонский и Диоген или король-солнце Людовик XIV и отшельник из отшельников Шакьямуни.

По-видимому, единственным средством ослабить негативное влияние технологического фактора на состояние окружающей среды при рыночных отношениях является (Ю.Камалов) придание еще не окончательно угробленным отдельным крупным природным объектам статуса наднациональных полноценных субъек-тов рынка, продающих свои ресурсы по ценам, достаточным для компенсации ущерба их состоянию, и тем самым все-таки попытаться создать стимулы для развития ресурсосберегающих технологий. Но это – трудно решаемые вопросы политики, упирающиеся в «святая святых» – суверенитеты отдельных государств.

3). Высокий уровень жизни, естественно, достигается за счет большого потребления. Однако и при низком уровне жизни потребление может оказаться настолько большим, что это существенно скажется на состоянии окружающей среды. Такое случается при массированном использовании отсталых или даже примитивных технологий. К чему приводит подобная практика, наглядно демонстрирует, например, подсечное земледелие или мозаичная структура экологической ситуации в странах бывшего СССР; из исторических примеров особенно впечатляет превращение некогда цветущей африканской саванны в бесплодную пустыню Сахара в результате сверхпорогового выпаса домашнего скота голодными кочевниками. Но если отсталость развивающихся стран в принципе можно попытаться ликвидировать импортом туда современных передовых технологий, то как эффективно бороться с психологией потребительства в развитых странах, никто пока не знает. «Красиво жить не запретишь». Все хотят жить не хуже американцев, а те, в свою очередь, еще лучше. «Жадность человеческая ненасытна» - писал Аристотель 23 столетия назад, имея в виду, что человеку «много» не бывает и после удовлетворения одного желания у него сразу возникает новое. С тех пор, если в психологии людей что-то и изменилось, то явно не в сторону уменьшения «жадности». Шопенгауэр сравнивал богатство с морской водой: чем больше пьешь, тем сильнее жажда. И действительно, уже современный американский исследователь А.Дёрнинг после тщательного изучения вопроса констатирует: «Потребление стало основным смыслом жизни в промышленных странах и даже критерием в социальном аспекте. Опрос общественного мнения в двух наиболее развитых в экономическом отношении странах мира - Японии и США - показал, что при оценке достигнутых жизненных успехов основным критерием является уровень потребления. В Тайване развешены плакаты, взывающие к каждому жителю этой страны: «Почему ты еще не миллионер?» В Японии показателем благосостояния является непременное наличие трех вещей последней марки: цветного телевизора, кондиционера и автомашины.

К образу жизни с изобилием товаров, которой был впервые достигнут в США, стремятся все народы. И многие, действительно, достигли цели: в среднем современный человек в 4,5 раза богаче, чем его прабабушки и прадедушки, жившие в начале двадцатого века. Излишне, однако, говорить, что далеко не все народы земного шара достигли материального благополучия в равной степени. Один миллиард живет в роскоши, не знающей аналогов в прошлом. Дети в США получают на карманные расходы больше (порядка 230 долларов в год), чем имеет на жизнь полмиллиарда нищих... По иронии судьбы, высокий уровень потребления для человека может иметь двоякий смысл. Такие вечные ценности, как цельность характера, альтруизм, трудолюбие, человеческая общность, дружба, семья, часто приносятся в жертву погоне за наживой».

История рыночных отношений людей знала до сих пор фактически только один способ поощрения победителя в конкурентном взаимодействии – вполне конкретное материальное благо в виде прибыли. Возникающая при этом существенная разница в уровнях жизни (назовем это «градиентом потребления»), в силу объективной физической закономерности, вызывает поток, направленный только в сторону увеличения потребления: бедные тянутся за убегающими вперед богатыми (отставая, правда, от них все больше и больше, как поздние капли в падающей струе фонтана), и средний уровень жизни в обществе растёт.

В технике периодичность действия тепловой машины требует расточительного для непосвященных сброса тепла холодильнику. Похожая ситуация имеет место и в экономике. Процент – не деньги, а всего лишь сотая часть. Чем она больше, тем больше 99 остальных частей, достающихся предпринимателю в виде чистой прибыли после неизбежных накладных расходов. Поэтому в долгосрочном бизнесе, пока прибыль растет, повышение оплаты наемного труда является не актом благотворительности, а оптимальной стратегией. (А. Дюма приписывают изящную формулировку: “Что такое бизнес? Очень просто: это чужие деньги”.) Жёсткая – вплоть до банкротства – конкуренция обеспечивает высокое качество товаров и услуг. Несмотря на выжатые соки, среди работающих – многие довольны, американский рай. Примерно такие простые уроки давала “железная леди” (Маргарет Тэтчер) последнему генсеку СССР, пропагандируя эффективность рыночной экономики.

Всё верно, но если такие примитивные «правила игры» без отрицательной обратной связи сохранятся и в будущем, то сокращение глобального потребления в антропогенном канале до уровня ниже экологического предела останется несбыточной мечтой, т.е. социальное неравенство людей исключает даже теоретическую возможность достижения глобальной устойчивости и ведет к непредсказуемым катастрофическим последствиям для всей биоты Земли. Кроме того, резко выраженное конкурентное преимущество наследников капитала перед потомками неимущих приведёт, из-за сопутствующего обеднения видового генофонда, к неизбежной эволюционной деградации социума людей, как это происходит в Природе в популяциях паразитов.

Внутривидовое конкурентное преимущество по ограниченному числу распадных элитных признаков (например, свисающие до земли курдюк у овцы или уши у бассета) создаётся человеком путём искусственного отбора в популяциях домашних животных и сельскохозяйственных растений с целью выведения угодных ему пород и сортов. Всем известна, однако, крайняя неустойчивость плодов этой деятельности, жизнеспособность которых поддерживается исключительно благодаря усилиям человека. Кто будет поддерживать жизнеспособность обеднённого генофонда Homo Sapiens?

Опровергнуть эти выводы трудно, если вообще возможно. И тогда – прав оказывается один из самых непримиримых противников большевизма Н.Бердяев, который считал, что коммунизм является напоминанием о невыполненном христианском долге (на выполнении которого Церковью настаивал, кстати, ещё Дж.Бруно – по-видимому третий, вслед за Иисусом и Франциском Ассизским, коммунист на Земле, - за что, как говорят новейшие исследования, на самом деле и пострадал) и различал правду (цели) и ложь (средства достижения) коммунизма. Об этом, по-видимому, думал и А.Блок, когда заканчивал поэму о революции 17-го года в России словами: «В белом венчике из роз – впереди – Исус Христос». Коммунизм по определению отличается от христианства, по сути, только отсутствием смирения и упования на волю Божию во всех делах человеческих. Чудо полагается сотворить собственными руками, а тут ошибки неизбежны:второе начало термодинамики работает. Кстати, и по одной из древних легенд, после своих творческих трудов Бог оставил человеку комок сырой глины именно для того, чтобы своё счастье тот вылепил сам. У Булата Окуджавы это делали «комиссары в пыльных шлемах», которых не знают, куда девать резвые постсоветские «демократы». Так же, впрочем, как и его откровение: «Порядок вечен, порядок свят: те, кто справа, стоят, стоят, а те, кто идут, всегда должны держаться левой стороны», – прямо как в «Левом марше» В.Маяковского.

«Природа знает лучше». Кроме «питания» прибавочной стоимостью от наемного труда и наследуемой частной собственностью она испытала все типы взаимодействий между живыми организмами. Задолго до человека она: изобрела межвидовую демократию “хищник – жертва” в джунглях, где на старте все имеют “равное право” съесть друг друга, – что волк ягненка, что наоборот – и пусть проигравший плачет (или, как сказал Поэт, одному бублик, а другому дырка от бублика, вот вам и вся демократическая республика); использовала рыночные отношения в стабилизирующем жизнь естественном отборе среди популяционных конкурентов; заложила в наследственные программы некоторых видов интерферирующих консументов территориальное поведение (прообраз государственных суверенитетов, с той, правда, разницей, что червячки из соседних охраняемых территорий никогда не воюют друг с другом за право быть съеденными только своими зябликами); установила самый настоящий коммунизм внутри отдельных организмов, в том числе и социальных – семьи, муравейники, ульи, и т.п. Здесь, в полном соответствии с определением коммунизма, при общей собственности каждый трудится по способности, а получает по потребности. Организм един – и в радости, и в печали. На этот наблюдаемый факт Природы настойчиво обращал внимание выдающийся теоретик анархо-коммунизма П.Кропоткин, критикуя ортодоксальных сторонников Ч.Дарвина, трактующих жизнь только как непрерывную борьбу за существование, обосновывая тем самым «естественную» справедливость социального неравенства. Признаки поведения социального организма демонстрируют, кстати, и народы целых государств в экстремальных условиях, например, ликвидируя последствия стихийных бедствий национального масштаба, защищая свою территорию от агрессора или… болея за национальную команду на очередном чемпионате мира по футболу.

Общая тревога и ответственность за судьбу будущих поколений перед лицом надвигающейся экологической катастрофы превращает все интегрирующееся человечество в функционально единый глобальный социальный организм, т.к. забота о потомстве является характерным свойством отдельных организмов, а не популяций. Законы же устойчивого функционирования отдельных организмов давно определены Природой, и никому не дано безнаказанно их нарушить. Кто будет спорить, что олигарх в организме – это злокачественная опухоль, ведущая к гибели? Не может правая рука особи конкурировать за питание с левой, а ноги – убегать от опасности в разных направлениях. В унитарном государстве таким олигархом становится столица: “Дорогая моя столица, золотая моя... ”. “Успехи” современной России, с её агонизирующими регионами на фоне жирующей за счёт их природных ресурсов Москвы, наглядно демонстрируют неустойчивость такой системы общественных отношений. С какой болью об этом писал Виктор Астафьев! Истина, открывшаяся художественному прозрению избранных (например, в дневниках М. Пришвина прямо находим: ”… и с детьми, и с потомками, с предками, и со всем человечеством человек – единый целокупный организм. А законы пишут, всё разделяя и деля на совокупные элементы.”), получает естественное научное объяснение и становится доступной всем: эгоизм является естественным проявлением инстинкта самосохранения личности, но сохранение человечества в целом как вида-монополиста без альтруизма невозможно.

Экологов часто упрекают в приверженности коммунизму. Никакой заидеологизированной приверженности здесь, разумеется, нет. Оставим на время неоднозначно трактуемые вопросы морали и сосредоточимся тол

2015-08-21

2015-08-21 354

354