При определении упругих и пластических деформаций допускается использовать меньшие величины запаса прочности (более низкие запасы прочности), так как пластические деформации сами по себе не означают разрушение конструкции. При расчете на сопротивление хрупкому статическому разрушению запасы прочности следует повышать из-за опасности таких разрушений, большого влияния неоднородности материала и т. д. При расчете на выносливость (усталостную прочность) конструкций, подвергающихся многократно повторяющемуся воздействию нагрузок, запас прочности также будет повышенным и определяется в зависимости от достоверности определения усилий и напряжений, уровня технологии изготовления и т. д.

На сегодняшний день существует три методики расчета конструкций и деталей машин на силовые воздействия:

1. По допускаемым напряжениям.

2. По разрушающим нагрузкам.

3. По предельным состояниям.

Расчет по допускаемым напряжениям

При данной методике материал рассматривается, как некое упругое тело, деформации которого прямо пропорциональны напряжениям.

Методика расчета по допускаемым напряжениям основана на сравнении расчетных напряжений с так называемыми допускаемыми. Допускаемые напряжения определяются как опасные, деленные на коэффициент запаса k, учитывающий все изложенные выше факторы:

[σ] = σo/k; [ т ] = т o/k(319.1.1)

Для пластических материалов опасным напряжением считается предел текучести, за которым следуют значительные пластические деформации:

[σ] = σт/k1; [ т ] = т т/k1(319.1.2)

По этим формулам определяются величины допускаемых напряжений при растяжении [σ]р и при кручении тонкостенных стержней [ т ]к для сталей различных марок.

Для элементов конструкций или деталей машин, выполненных из хрупких материалов, не имеющих ярко выраженного предела текучести, за опасное напряжение принимается предел прочности:

[σ] = σв/k2; [ т ] = т в/k2(319.1.3)

При повторно-переменных нагрузках опасное состояние связано с появлением усталостных трещин, поэтому опасным напряжением считается предел выносливости:

[σ] = σr/k3(319.1.4)

Особенности работы элемента или конструкции могут учитываться введением коэффициентов снижения основных допускаемых напряжений. Ориентировочные значения допускаемых напряжений приведены в таблице 319.1:

Таблица 319.1. Ориентировочные значения допускаемых напряжений

В машиностроении при определении допускаемых напряжений используется один из следующих методов.

1. Дифференцированный - запас прочности определяется как произведение коэффициентов, учитывающих качество материала, точность метода расчета, степень ответственности детали и другие факторы, определяющие условия работы детали.

2. Табличный - допускаемые напряжения принимаются по действующим нормам (по таблицам).

Второй метод менее точен, но более прост, поэтому он нашел более широкое применение в практике проектирования, особенно — в проверочных прочностных расчетах. В данной статье допускаемые напряжения, принимаемые в машиностроении, не приводятся.

В СССР в строительной отрасли методика расчета по допускаемым напряжениям использовалась для расчета железобетонных конструкций до 1938 г., металлических и деревянных конструкций до 1955 г. Тем не менее проектировщики старой закалки и сейчас еще рассчитывают металлические конструкции, пользуясь данной методикой, в частности принимая расчетное сопротивление стали 160 МПа. При расчете конструкций, производящихся в большом количестве, такая методика расчета может приводить к завышенному расходу материалов. А вот в индивидуальном строительстве, при расчете конструкций, выполняемых в количестве от 1 до 10, да еще и с учетом того, что расчет производится непрофессиональным проектировщиком, методика расчета по допускаемым напряжениям, на мой взгляд, должна применяться и сейчас.

Расчет железобетонных конструкций без учета стадии пластических деформаций приводил к повышенному запасу прочности и соответственно завышенному расходу материалов, поэтому для расчета железобетонных конструкций в 30-е годы ХХ столетия была разработана более точная методика расчета железобетонных конструкций:

Расчет по разрушающим нагрузкам

При данной методике дополнительно учитывается работа материала в области пластических деформаций в отдельных элементах или сечениях конструкции.

Рассматривая схему разрушения, определяют так называемую разрушающую нагрузку, соответствующую полному исчерпанию несущей способности системы. Условие расчета состоит в том, что эксплуатационная нагрузка должна быть меньше или равна разрушающей нагрузке, деленной на коэффициент запаса прочности. Методика использовалась в СССР для расчета железобетонных конструкций с 1938 до 1955 г., каменных — с 1943 до 1955 г.

Данная методика больше соответствовала действительной работе ж/б конструкций, подтверждалась экспериментально и таким образом способствовала дальнейшему развитию теории железобетона. Главным недостатком методики расчета сечений по разрушающим нагрузкам как и методики расчета по допускаемым напряжениям было использование единого коэффициента запаса. Кроме того, на работу ж/б конструкций большое влияние оказывают трещины в растянутой зоне сечения, точнее не сами трещины, а их наличие, которое может приводить к повышенной коррозии арматуры и как следствие, к снижению несущей способности конструкции. В связи с этим к 50-м годам ХХ столетия была разработана новая методика расчета конструкций:

Расчет по предельным состояниям

Данная методика является дальнейшим развитием методики расчета по разрушающим нагрузкам и на сегодняшний день является основной при расчете строительных конструкций из любых строительных материалов.

Особенность методики расчета по предельным состояниям состоит в том, что рассматривается некоторое расчетное предельное состояние, а один коэффициент запаса заменяется системой расчетных коэффициентов: по напряжениям, по нагрузкам и по условиям возведения и эксплуатации конструкции. Например, при расчете перемычки в сарае, рассчитываемом на 10 лет эксплуатации расчетное сопротивление материала перемычки будет больше, чем при расчете по допускаемым напряжениям или по разрушающим нагрузкам, за счет использования нескольких расчетных коэффициентов. И наоборот, расчетное сопротивление материала балки моста, рассчитываемого на 100 лет эксплуатации, будет меньше.

Принято различать две группы расчетных предельных состояний

Превышение предела первой группы приводит к потере несущей способности конструкции из-за хрупкого, вязкого или усталостного разрушения (расчет, не допускающий подобного разрушения, часто называется расчетом на прочность), или к потере устойчивости из-за изменения геометрической формы или положения некоторых элементов или всей конструкции в целом (расчет по устойчивости).

Превышение предела второй группы нарушает нормальную эксплуатацию конструкции из-за появления недопустимых деформаций, осадок, колебаний и т. д., а также из-за образования трещин или чрезмерного их раскрытия (для ж/б конструкций).

По первой группе расчетных предельных состояний рассчитываются конструкции всех видов, по второй группе - только те конструкции, чрезмерные деформации в которых, образование или большое раскрытие трещин могут привести к потере ими эксплуатационных качеств еще до того, как будет исчерпана их несущая способность, или к общему снижению несущей способности.

А теперь рассмотрим значения коэффициентов, используемых при расчетах по предельным состояниям более подробно:

Нормативные и расчетные нагрузки

Наибольшие нагрузки и воздействия, установленные СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", которые могут действовать на рассчитываемую конструкцию в процессе нормальной ее эксплуатации, называются нормативными. Нормативные нагрузки используются при расчетах по второй группе предельных состояний.

Расчетные нагрузки используются при расчетах по первой группе предельных состояний (при расчетах на прочность). Расчетные нагрузки определяются как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке γn, учитывающий возможные отклонения нагрузок от их нормативных значений:

q = qHγn (319.2.1)

Значение коэффициента надежности по нагрузке в зависимости от вида и значения приложенной нагрузки можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.2. Некоторые коэффициенты надежности по нагрузке.

В машиностроении при определении допускаемых напряжений используется один из следующих методов.

1. Дифференцированный - запас прочности определяется как произведение коэффициентов, учитывающих качество материала, точность метода расчета, степень ответственности детали и другие факторы, определяющие условия работы детали.

2. Табличный - допускаемые напряжения принимаются по действующим нормам (по таблицам).

Второй метод менее точен, но более прост, поэтому он нашел более широкое применение в практике проектирования, особенно — в проверочных прочностных расчетах. В данной статье допускаемые напряжения, принимаемые в машиностроении, не приводятся.

В СССР в строительной отрасли методика расчета по допускаемым напряжениям использовалась для расчета железобетонных конструкций до 1938 г., металлических и деревянных конструкций до 1955 г. Тем не менее проектировщики старой закалки и сейчас еще рассчитывают металлические конструкции, пользуясь данной методикой, в частности принимая расчетное сопротивление стали 160 МПа. При расчете конструкций, производящихся в большом количестве, такая методика расчета может приводить к завышенному расходу материалов. А вот в индивидуальном строительстве, при расчете конструкций, выполняемых в количестве от 1 до 10, да еще и с учетом того, что расчет производится непрофессиональным проектировщиком, методика расчета по допускаемым напряжениям, на мой взгляд, должна применяться и сейчас.

Расчет железобетонных конструкций без учета стадии пластических деформаций приводил к повышенному запасу прочности и соответственно завышенному расходу материалов, поэтому для расчета железобетонных конструкций в 30-е годы ХХ столетия была разработана более точная методика расчета железобетонных конструкций:

Расчет по разрушающим нагрузкам

При данной методике дополнительно учитывается работа материала в области пластических деформаций в отдельных элементах или сечениях конструкции.

Рассматривая схему разрушения, определяют так называемую разрушающую нагрузку, соответствующую полному исчерпанию несущей способности системы. Условие расчета состоит в том, что эксплуатационная нагрузка должна быть меньше или равна разрушающей нагрузке, деленной на коэффициент запаса прочности. Методика использовалась в СССР для расчета железобетонных конструкций с 1938 до 1955 г., каменных — с 1943 до 1955 г.

Данная методика больше соответствовала действительной работе ж/б конструкций, подтверждалась экспериментально и таким образом способствовала дальнейшему развитию теории железобетона. Главным недостатком методики расчета сечений по разрушающим нагрузкам как и методики расчета по допускаемым напряжениям было использование единого коэффициента запаса. Кроме того, на работу ж/б конструкций большое влияние оказывают трещины в растянутой зоне сечения, точнее не сами трещины, а их наличие, которое может приводить к повышенной коррозии арматуры и как следствие, к снижению несущей способности конструкции. В связи с этим к 50-м годам ХХ столетия была разработана новая методика расчета конструкций:

Расчет по предельным состояниям

Данная методика является дальнейшим развитием методики расчета по разрушающим нагрузкам и на сегодняшний день является основной при расчете строительных конструкций из любых строительных материалов.

Особенность методики расчета по предельным состояниям состоит в том, что рассматривается некоторое расчетное предельное состояние, а один коэффициент запаса заменяется системой расчетных коэффициентов: по напряжениям, по нагрузкам и по условиям возведения и эксплуатации конструкции. Например, при расчете перемычки в сарае, рассчитываемом на 10 лет эксплуатации расчетное сопротивление материала перемычки будет больше, чем при расчете по допускаемым напряжениям или по разрушающим нагрузкам, за счет использования нескольких расчетных коэффициентов. И наоборот, расчетное сопротивление материала балки моста, рассчитываемого на 100 лет эксплуатации, будет меньше.

Принято различать две группы расчетных предельных состояний

Превышение предела первой группы приводит к потере несущей способности конструкции из-за хрупкого, вязкого или усталостного разрушения (расчет, не допускающий подобного разрушения, часто называется расчетом на прочность), или к потере устойчивости из-за изменения геометрической формы или положения некоторых элементов или всей конструкции в целом (расчет по устойчивости).

Превышение предела второй группы нарушает нормальную эксплуатацию конструкции из-за появления недопустимых деформаций, осадок, колебаний и т. д., а также из-за образования трещин или чрезмерного их раскрытия (для ж/б конструкций).

По первой группе расчетных предельных состояний рассчитываются конструкции всех видов, по второй группе - только те конструкции, чрезмерные деформации в которых, образование или большое раскрытие трещин могут привести к потере ими эксплуатационных качеств еще до того, как будет исчерпана их несущая способность, или к общему снижению несущей способности.

А теперь рассмотрим значения коэффициентов, используемых при расчетах по предельным состояниям более подробно:

Нормативные и расчетные нагрузки

Наибольшие нагрузки и воздействия, установленные СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", которые могут действовать на рассчитываемую конструкцию в процессе нормальной ее эксплуатации, называются нормативными. Нормативные нагрузки используются при расчетах по второй группе предельных состояний.

Расчетные нагрузки используются при расчетах по первой группе предельных состояний (при расчетах на прочность). Расчетные нагрузки определяются как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке γn, учитывающий возможные отклонения нагрузок от их нормативных значений:

q = qHγn (319.2.1)

Значение коэффициента надежности по нагрузке в зависимости от вида и значения приложенной нагрузки можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.2. Некоторые коэффициенты надежности по нагрузке.

Примечание: Коэффициент в скобках применяется в случае, когда уменьшение нагрузки приводит к ухудшению работы конструкции. Значения коэффициентов надежности по нагрузке для различных видов конструкций следует уточнять по СНиП 2.01.07-85. Например, в новой редакции снеговые нагрузки определяются сразу как расчетные, а для определения нормативного значения расчетное значение нужно умножить на коэффициент 0.7.

Более подробно основные виды нагрузок в зависимости от времени их действия рассматриваются отдельно.

Иногда при расчете конструкций учитывают также воздействие особых нагрузок. К особым нагрузкам относятся сейсмические и взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые неравномерными осадками основания, резкими нарушениями технологического процесса и т.п.

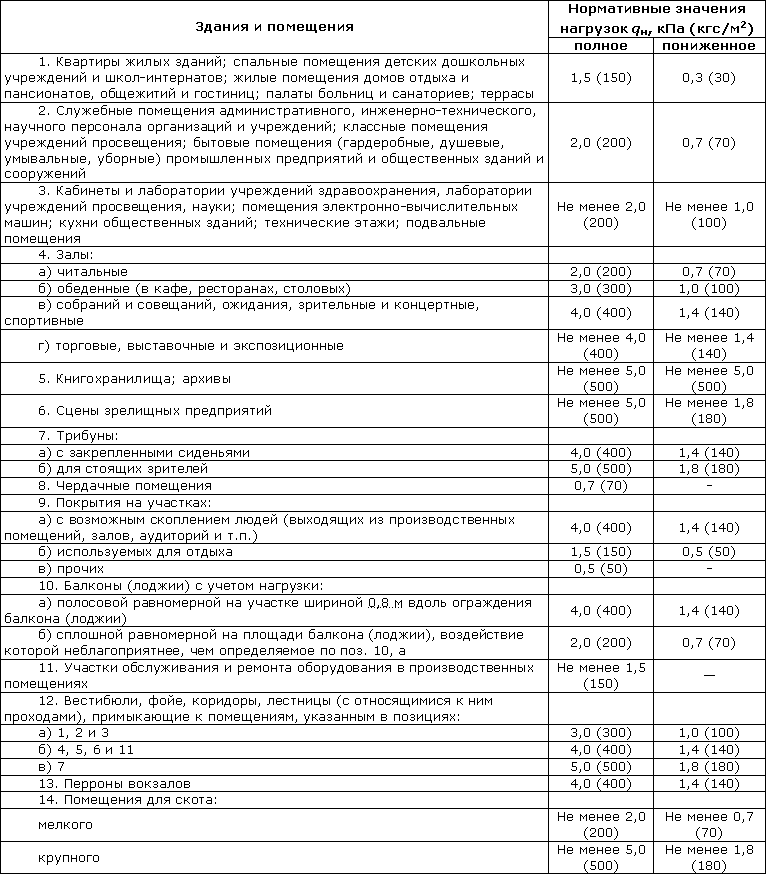

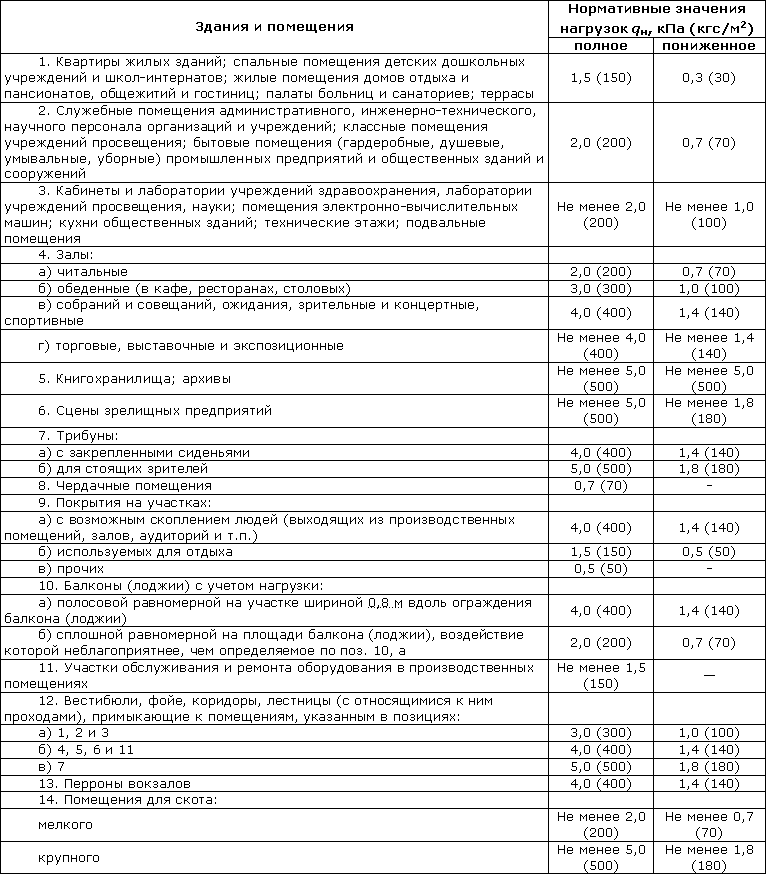

Нормативные значения всех нагрузок приводятся в СНиП 2.01.07-85. Например нормативные равномерно распределенные нагрузки на плиты перекрытия, лестницы и полы на грунтах можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.3. Нормативные нагрузки (согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия")

Примечание: Коэффициент в скобках применяется в случае, когда уменьшение нагрузки приводит к ухудшению работы конструкции. Значения коэффициентов надежности по нагрузке для различных видов конструкций следует уточнять по СНиП 2.01.07-85. Например, в новой редакции снеговые нагрузки определяются сразу как расчетные, а для определения нормативного значения расчетное значение нужно умножить на коэффициент 0.7.

Более подробно основные виды нагрузок в зависимости от времени их действия рассматриваются отдельно.

Иногда при расчете конструкций учитывают также воздействие особых нагрузок. К особым нагрузкам относятся сейсмические и взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые неравномерными осадками основания, резкими нарушениями технологического процесса и т.п.

Нормативные значения всех нагрузок приводятся в СНиП 2.01.07-85. Например нормативные равномерно распределенные нагрузки на плиты перекрытия, лестницы и полы на грунтах можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.3. Нормативные нагрузки (согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия")

Примечание: Условия применения нормативных нагрузок следует уточнять по актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85* - СП 20.13330.2011.

Нагрузки могут действовать на конструкцию в различных сочетаниях. Как правило расчет производится на самое неблагоприятное сочетание нагрузок. Принято различать два вида сочетаний нагрузок: основное и особое. Одновременное действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок называется основным сочетанием. Особое сочетание нагрузок состоит из основного сочетания с добавлением одной из особых нагрузок.

При расчете на основное сочетание нагрузок, включающее только одну, наиболее существенную, кратковременную нагрузку, последняя учитывается полностью. Если включаются две или более кратковременных нагрузки, то их значения снижаются умножением на коэффициент сочетаний nс = 0,9.

При расчете конструкций на особые сочетания нагрузок расчетные значения кратковременных нагрузок умножаются на nс — 0,8. При этом особая нагрузка принимается без снижения.

Нормативные и расчетные сопротивления материалов

Основным параметром, определяющим прочностные свойства различных материалов, считается нормативное сопротивление материала Rn(может обозначаться как Rн), Па (кгс/см2). Величина нормативного сопротивления представляет собой значение контрольной или браковочной характеристики данного материала, определяемое соответствующими ГОСТами. Величина нормативного сопротивления определяется путем статистической обработки большого числа опытных данных. При этом обеспеченность значений нормативных сопротивлений материалов должна составлять не менее 0,95, т. е. чтобы не менее чем в 95% случаев материал имел прочность, равную или большую, чем Rn.

Значения нормативных сопротивлений материалов используются при расчетах по второй группе предельных состояний. Значения нормативных сопротивлений принимаются в зависимости от материала. Для стали и арматуры - это наименьшее контролируемое значение предела текучести (иногда предела прочности); для бетона - кубиковая или призменная прочность при сжатии или предел прочности при осевом растяжении; для каменных и армокаменных конструкций - средний наиболее вероятный предел прочности при заданных физико-механических характеристиках камня и раствора; для древесины и фанеры - средние значения пределов прочности в зависимости от вида напряженного состояния (растяжение, сжатие, изгиб вдоль волокон, смятие поперек волокон и т.д.).

При выполнении расчетов по первой группе предельных состояний используют так называемые расчетные сопротивления R, Па (кгс/см2), которые получают делением нормативных сопротивлений на соответствующий коэффициент надежности по материалу γm (γm > 1):

R = Rn/γm (319.2.2).

Коэффициент γm учитывает возможные отклонения сопротивлений материалов в неблагоприятную сторону. Численные значения этого коэффициента устанавливаются существующими нормами в зависимости от свойств материалов и статистической изменчивости этих свойств. Нормативные и расчетные сопротивления некоторых марок стали, бетона и арматуры можно посмотреть здесь. Расчетные сопротивления древесины также приводятся отдельно.

Коэффициенты условий работы и коэффициенты надежности по назначению

Наступление предельного состояния зависит не только от значения нагрузок и прочностных характеристик материалов, но также и от условий работы конструкции. Приближенность расчетных предпосылок и расчетных схем, перераспределение внутренних усилий и деформаций, длительность воздействия, многократность повторяемости нагрузки, влияние агрессивности окружающей среды и др. учитываются умножением расчетного или нормативного сопротивления на коэффициент условий работы γс, определяемый согласно действующих норм.

Rр = Rnγс/γm (319.2.3).

При этом следует учитывать, какое именно сопротивление: сжатию, растяжению, изгибу, смятию, кручению и т.п., следует использовать для расчетов.

Коэффициенты надежности по назначению принимаются согласно "Правил учета степени ответственности зданий и сооружений..." и составляют:

γн = 1 - для основных зданий и сооружений объектов, имеющих особое важное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как:... крытые спортивные сооружения с трибунами, здания театров, кинотеатров, цирков, крытых рынков, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, музеев, государственных архивов и т.п. (класс I)

γн = 0.95 - для зданий и сооружений объектов, имеющих важное народнохозяйственное и (или) социальное значение (объекты промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения и связи, не вошедшие в I и III классы).

γн = 0.9 - для зданий и сооружений объектов, имеющих ограниченное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как: склады..., теплицы, парники, одноэтажные жилые дома, опоры проводной связи, опоры освещения населенных пунктов, ограды, временные здания и сооружения и т.п. (класс III)

Для временных зданий и сооружений со сроком службы до 5 лет допускается принимать γн = 0.8.

UPD 2016. В этом году актуализирован ГОСТ 27751-14. Согласно этому нормативному документу теперь нет коэффициентов надежности по назначению, а есть коэффициенты надежности по ответственности и эти значения следует принимать по таблице 2:

Таблица 2. (согласно ГОСТ 27754-14)

Примечание: Условия применения нормативных нагрузок следует уточнять по актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85* - СП 20.13330.2011.

Нагрузки могут действовать на конструкцию в различных сочетаниях. Как правило расчет производится на самое неблагоприятное сочетание нагрузок. Принято различать два вида сочетаний нагрузок: основное и особое. Одновременное действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок называется основным сочетанием. Особое сочетание нагрузок состоит из основного сочетания с добавлением одной из особых нагрузок.

При расчете на основное сочетание нагрузок, включающее только одну, наиболее существенную, кратковременную нагрузку, последняя учитывается полностью. Если включаются две или более кратковременных нагрузки, то их значения снижаются умножением на коэффициент сочетаний nс = 0,9.

При расчете конструкций на особые сочетания нагрузок расчетные значения кратковременных нагрузок умножаются на nс — 0,8. При этом особая нагрузка принимается без снижения.

Нормативные и расчетные сопротивления материалов

Основным параметром, определяющим прочностные свойства различных материалов, считается нормативное сопротивление материала Rn(может обозначаться как Rн), Па (кгс/см2). Величина нормативного сопротивления представляет собой значение контрольной или браковочной характеристики данного материала, определяемое соответствующими ГОСТами. Величина нормативного сопротивления определяется путем статистической обработки большого числа опытных данных. При этом обеспеченность значений нормативных сопротивлений материалов должна составлять не менее 0,95, т. е. чтобы не менее чем в 95% случаев материал имел прочность, равную или большую, чем Rn.

Значения нормативных сопротивлений материалов используются при расчетах по второй группе предельных состояний. Значения нормативных сопротивлений принимаются в зависимости от материала. Для стали и арматуры - это наименьшее контролируемое значение предела текучести (иногда предела прочности); для бетона - кубиковая или призменная прочность при сжатии или предел прочности при осевом растяжении; для каменных и армокаменных конструкций - средний наиболее вероятный предел прочности при заданных физико-механических характеристиках камня и раствора; для древесины и фанеры - средние значения пределов прочности в зависимости от вида напряженного состояния (растяжение, сжатие, изгиб вдоль волокон, смятие поперек волокон и т.д.).

При выполнении расчетов по первой группе предельных состояний используют так называемые расчетные сопротивления R, Па (кгс/см2), которые получают делением нормативных сопротивлений на соответствующий коэффициент надежности по материалу γm (γm > 1):

R = Rn/γm (319.2.2).

Коэффициент γm учитывает возможные отклонения сопротивлений материалов в неблагоприятную сторону. Численные значения этого коэффициента устанавливаются существующими нормами в зависимости от свойств материалов и статистической изменчивости этих свойств. Нормативные и расчетные сопротивления некоторых марок стали, бетона и арматуры можно посмотреть здесь. Расчетные сопротивления древесины также приводятся отдельно.

Коэффициенты условий работы и коэффициенты надежности по назначению

Наступление предельного состояния зависит не только от значения нагрузок и прочностных характеристик материалов, но также и от условий работы конструкции. Приближенность расчетных предпосылок и расчетных схем, перераспределение внутренних усилий и деформаций, длительность воздействия, многократность повторяемости нагрузки, влияние агрессивности окружающей среды и др. учитываются умножением расчетного или нормативного сопротивления на коэффициент условий работы γс, определяемый согласно действующих норм.

Rр = Rnγс/γm (319.2.3).

При этом следует учитывать, какое именно сопротивление: сжатию, растяжению, изгибу, смятию, кручению и т.п., следует использовать для расчетов.

Коэффициенты надежности по назначению принимаются согласно "Правил учета степени ответственности зданий и сооружений..." и составляют:

γн = 1 - для основных зданий и сооружений объектов, имеющих особое важное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как:... крытые спортивные сооружения с трибунами, здания театров, кинотеатров, цирков, крытых рынков, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, музеев, государственных архивов и т.п. (класс I)

γн = 0.95 - для зданий и сооружений объектов, имеющих важное народнохозяйственное и (или) социальное значение (объекты промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения и связи, не вошедшие в I и III классы).

γн = 0.9 - для зданий и сооружений объектов, имеющих ограниченное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как: склады..., теплицы, парники, одноэтажные жилые дома, опоры проводной связи, опоры освещения населенных пунктов, ограды, временные здания и сооружения и т.п. (класс III)

Для временных зданий и сооружений со сроком службы до 5 лет допускается принимать γн = 0.8.

UPD 2016. В этом году актуализирован ГОСТ 27751-14. Согласно этому нормативному документу теперь нет коэффициентов надежности по назначению, а есть коэффициенты надежности по ответственности и эти значения следует принимать по таблице 2:

Таблица 2. (согласно ГОСТ 27754-14)

Кроме того, при расчете различных конструкций необходимо учитывать также планируемый срок эксплуатации, условия эксплуатации и другие факторы.

Как видим, определить расчетное значение нагрузки и сопротивления материала при расчете по предельным состояниям при использовании всех вышеуказанных коэффициентов совсем не просто и потому для людей, не сведущих в расчете строительных конструкций, расчет по допускаемым напряжениям более чем предпочтителен.

Кроме того, при расчете различных конструкций необходимо учитывать также планируемый срок эксплуатации, условия эксплуатации и другие факторы.

Как видим, определить расчетное значение нагрузки и сопротивления материала при расчете по предельным состояниям при использовании всех вышеуказанных коэффициентов совсем не просто и потому для людей, не сведущих в расчете строительных конструкций, расчет по допускаемым напряжениям более чем предпочтителен.

|

|

В машиностроении при определении допускаемых напряжений используется один из следующих методов.

1. Дифференцированный - запас прочности определяется как произведение коэффициентов, учитывающих качество материала, точность метода расчета, степень ответственности детали и другие факторы, определяющие условия работы детали.

2. Табличный - допускаемые напряжения принимаются по действующим нормам (по таблицам).

Второй метод менее точен, но более прост, поэтому он нашел более широкое применение в практике проектирования, особенно — в проверочных прочностных расчетах. В данной статье допускаемые напряжения, принимаемые в машиностроении, не приводятся.

В СССР в строительной отрасли методика расчета по допускаемым напряжениям использовалась для расчета железобетонных конструкций до 1938 г., металлических и деревянных конструкций до 1955 г. Тем не менее проектировщики старой закалки и сейчас еще рассчитывают металлические конструкции, пользуясь данной методикой, в частности принимая расчетное сопротивление стали 160 МПа. При расчете конструкций, производящихся в большом количестве, такая методика расчета может приводить к завышенному расходу материалов. А вот в индивидуальном строительстве, при расчете конструкций, выполняемых в количестве от 1 до 10, да еще и с учетом того, что расчет производится непрофессиональным проектировщиком, методика расчета по допускаемым напряжениям, на мой взгляд, должна применяться и сейчас.

Расчет железобетонных конструкций без учета стадии пластических деформаций приводил к повышенному запасу прочности и соответственно завышенному расходу материалов, поэтому для расчета железобетонных конструкций в 30-е годы ХХ столетия была разработана более точная методика расчета железобетонных конструкций:

Расчет по разрушающим нагрузкам

При данной методике дополнительно учитывается работа материала в области пластических деформаций в отдельных элементах или сечениях конструкции.

Рассматривая схему разрушения, определяют так называемую разрушающую нагрузку, соответствующую полному исчерпанию несущей способности системы. Условие расчета состоит в том, что эксплуатационная нагрузка должна быть меньше или равна разрушающей нагрузке, деленной на коэффициент запаса прочности. Методика использовалась в СССР для расчета железобетонных конструкций с 1938 до 1955 г., каменных — с 1943 до 1955 г.

Данная методика больше соответствовала действительной работе ж/б конструкций, подтверждалась экспериментально и таким образом способствовала дальнейшему развитию теории железобетона. Главным недостатком методики расчета сечений по разрушающим нагрузкам как и методики расчета по допускаемым напряжениям было использование единого коэффициента запаса. Кроме того, на работу ж/б конструкций большое влияние оказывают трещины в растянутой зоне сечения, точнее не сами трещины, а их наличие, которое может приводить к повышенной коррозии арматуры и как следствие, к снижению несущей способности конструкции. В связи с этим к 50-м годам ХХ столетия была разработана новая методика расчета конструкций:

Расчет по предельным состояниям

Данная методика является дальнейшим развитием методики расчета по разрушающим нагрузкам и на сегодняшний день является основной при расчете строительных конструкций из любых строительных материалов.

Особенность методики расчета по предельным состояниям состоит в том, что рассматривается некоторое расчетное предельное состояние, а один коэффициент запаса заменяется системой расчетных коэффициентов: по напряжениям, по нагрузкам и по условиям возведения и эксплуатации конструкции. Например, при расчете перемычки в сарае, рассчитываемом на 10 лет эксплуатации расчетное сопротивление материала перемычки будет больше, чем при расчете по допускаемым напряжениям или по разрушающим нагрузкам, за счет использования нескольких расчетных коэффициентов. И наоборот, расчетное сопротивление материала балки моста, рассчитываемого на 100 лет эксплуатации, будет меньше.

Принято различать две группы расчетных предельных состояний

Превышение предела первой группы приводит к потере несущей способности конструкции из-за хрупкого, вязкого или усталостного разрушения (расчет, не допускающий подобного разрушения, часто называется расчетом на прочность), или к потере устойчивости из-за изменения геометрической формы или положения некоторых элементов или всей конструкции в целом (расчет по устойчивости).

Превышение предела второй группы нарушает нормальную эксплуатацию конструкции из-за появления недопустимых деформаций, осадок, колебаний и т. д., а также из-за образования трещин или чрезмерного их раскрытия (для ж/б конструкций).

По первой группе расчетных предельных состояний рассчитываются конструкции всех видов, по второй группе - только те конструкции, чрезмерные деформации в которых, образование или большое раскрытие трещин могут привести к потере ими эксплуатационных качеств еще до того, как будет исчерпана их несущая способность, или к общему снижению несущей способности.

А теперь рассмотрим значения коэффициентов, используемых при расчетах по предельным состояниям более подробно:

Нормативные и расчетные нагрузки

Наибольшие нагрузки и воздействия, установленные СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", которые могут действовать на рассчитываемую конструкцию в процессе нормальной ее эксплуатации, называются нормативными. Нормативные нагрузки используются при расчетах по второй группе предельных состояний.

Расчетные нагрузки используются при расчетах по первой группе предельных состояний (при расчетах на прочность). Расчетные нагрузки определяются как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке γn, учитывающий возможные отклонения нагрузок от их нормативных значений:

q = qHγn (319.2.1)

Значение коэффициента надежности по нагрузке в зависимости от вида и значения приложенной нагрузки можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.2. Некоторые коэффициенты надежности по нагрузке.

В машиностроении при определении допускаемых напряжений используется один из следующих методов.

1. Дифференцированный - запас прочности определяется как произведение коэффициентов, учитывающих качество материала, точность метода расчета, степень ответственности детали и другие факторы, определяющие условия работы детали.

2. Табличный - допускаемые напряжения принимаются по действующим нормам (по таблицам).

Второй метод менее точен, но более прост, поэтому он нашел более широкое применение в практике проектирования, особенно — в проверочных прочностных расчетах. В данной статье допускаемые напряжения, принимаемые в машиностроении, не приводятся.

В СССР в строительной отрасли методика расчета по допускаемым напряжениям использовалась для расчета железобетонных конструкций до 1938 г., металлических и деревянных конструкций до 1955 г. Тем не менее проектировщики старой закалки и сейчас еще рассчитывают металлические конструкции, пользуясь данной методикой, в частности принимая расчетное сопротивление стали 160 МПа. При расчете конструкций, производящихся в большом количестве, такая методика расчета может приводить к завышенному расходу материалов. А вот в индивидуальном строительстве, при расчете конструкций, выполняемых в количестве от 1 до 10, да еще и с учетом того, что расчет производится непрофессиональным проектировщиком, методика расчета по допускаемым напряжениям, на мой взгляд, должна применяться и сейчас.

Расчет железобетонных конструкций без учета стадии пластических деформаций приводил к повышенному запасу прочности и соответственно завышенному расходу материалов, поэтому для расчета железобетонных конструкций в 30-е годы ХХ столетия была разработана более точная методика расчета железобетонных конструкций:

Расчет по разрушающим нагрузкам

При данной методике дополнительно учитывается работа материала в области пластических деформаций в отдельных элементах или сечениях конструкции.

Рассматривая схему разрушения, определяют так называемую разрушающую нагрузку, соответствующую полному исчерпанию несущей способности системы. Условие расчета состоит в том, что эксплуатационная нагрузка должна быть меньше или равна разрушающей нагрузке, деленной на коэффициент запаса прочности. Методика использовалась в СССР для расчета железобетонных конструкций с 1938 до 1955 г., каменных — с 1943 до 1955 г.

Данная методика больше соответствовала действительной работе ж/б конструкций, подтверждалась экспериментально и таким образом способствовала дальнейшему развитию теории железобетона. Главным недостатком методики расчета сечений по разрушающим нагрузкам как и методики расчета по допускаемым напряжениям было использование единого коэффициента запаса. Кроме того, на работу ж/б конструкций большое влияние оказывают трещины в растянутой зоне сечения, точнее не сами трещины, а их наличие, которое может приводить к повышенной коррозии арматуры и как следствие, к снижению несущей способности конструкции. В связи с этим к 50-м годам ХХ столетия была разработана новая методика расчета конструкций:

Расчет по предельным состояниям

Данная методика является дальнейшим развитием методики расчета по разрушающим нагрузкам и на сегодняшний день является основной при расчете строительных конструкций из любых строительных материалов.

Особенность методики расчета по предельным состояниям состоит в том, что рассматривается некоторое расчетное предельное состояние, а один коэффициент запаса заменяется системой расчетных коэффициентов: по напряжениям, по нагрузкам и по условиям возведения и эксплуатации конструкции. Например, при расчете перемычки в сарае, рассчитываемом на 10 лет эксплуатации расчетное сопротивление материала перемычки будет больше, чем при расчете по допускаемым напряжениям или по разрушающим нагрузкам, за счет использования нескольких расчетных коэффициентов. И наоборот, расчетное сопротивление материала балки моста, рассчитываемого на 100 лет эксплуатации, будет меньше.

Принято различать две группы расчетных предельных состояний

Превышение предела первой группы приводит к потере несущей способности конструкции из-за хрупкого, вязкого или усталостного разрушения (расчет, не допускающий подобного разрушения, часто называется расчетом на прочность), или к потере устойчивости из-за изменения геометрической формы или положения некоторых элементов или всей конструкции в целом (расчет по устойчивости).

Превышение предела второй группы нарушает нормальную эксплуатацию конструкции из-за появления недопустимых деформаций, осадок, колебаний и т. д., а также из-за образования трещин или чрезмерного их раскрытия (для ж/б конструкций).

По первой группе расчетных предельных состояний рассчитываются конструкции всех видов, по второй группе - только те конструкции, чрезмерные деформации в которых, образование или большое раскрытие трещин могут привести к потере ими эксплуатационных качеств еще до того, как будет исчерпана их несущая способность, или к общему снижению несущей способности.

А теперь рассмотрим значения коэффициентов, используемых при расчетах по предельным состояниям более подробно:

Нормативные и расчетные нагрузки

Наибольшие нагрузки и воздействия, установленные СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", которые могут действовать на рассчитываемую конструкцию в процессе нормальной ее эксплуатации, называются нормативными. Нормативные нагрузки используются при расчетах по второй группе предельных состояний.

Расчетные нагрузки используются при расчетах по первой группе предельных состояний (при расчетах на прочность). Расчетные нагрузки определяются как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке γn, учитывающий возможные отклонения нагрузок от их нормативных значений:

q = qHγn (319.2.1)

Значение коэффициента надежности по нагрузке в зависимости от вида и значения приложенной нагрузки можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.2. Некоторые коэффициенты надежности по нагрузке.

Примечание: Коэффициент в скобках применяется в случае, когда уменьшение нагрузки приводит к ухудшению работы конструкции. Значения коэффициентов надежности по нагрузке для различных видов конструкций следует уточнять по СНиП 2.01.07-85. Например, в новой редакции снеговые нагрузки определяются сразу как расчетные, а для определения нормативного значения расчетное значение нужно умножить на коэффициент 0.7.

Более подробно основные виды нагрузок в зависимости от времени их действия рассматриваются отдельно.

Иногда при расчете конструкций учитывают также воздействие особых нагрузок. К особым нагрузкам относятся сейсмические и взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые неравномерными осадками основания, резкими нарушениями технологического процесса и т.п.

Нормативные значения всех нагрузок приводятся в СНиП 2.01.07-85. Например нормативные равномерно распределенные нагрузки на плиты перекрытия, лестницы и полы на грунтах можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.3. Нормативные нагрузки (согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия")

Примечание: Коэффициент в скобках применяется в случае, когда уменьшение нагрузки приводит к ухудшению работы конструкции. Значения коэффициентов надежности по нагрузке для различных видов конструкций следует уточнять по СНиП 2.01.07-85. Например, в новой редакции снеговые нагрузки определяются сразу как расчетные, а для определения нормативного значения расчетное значение нужно умножить на коэффициент 0.7.

Более подробно основные виды нагрузок в зависимости от времени их действия рассматриваются отдельно.

Иногда при расчете конструкций учитывают также воздействие особых нагрузок. К особым нагрузкам относятся сейсмические и взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые неравномерными осадками основания, резкими нарушениями технологического процесса и т.п.

Нормативные значения всех нагрузок приводятся в СНиП 2.01.07-85. Например нормативные равномерно распределенные нагрузки на плиты перекрытия, лестницы и полы на грунтах можно определить по следующей таблице:

Таблица 319.3. Нормативные нагрузки (согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия")

Примечание: Условия применения нормативных нагрузок следует уточнять по актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85* - СП 20.13330.2011.

Нагрузки могут действовать на конструкцию в различных сочетаниях. Как правило расчет производится на самое неблагоприятное сочетание нагрузок. Принято различать два вида сочетаний нагрузок: основное и особое. Одновременное действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок называется основным сочетанием. Особое сочетание нагрузок состоит из основного сочетания с добавлением одной из особых нагрузок.

При расчете на основное сочетание нагрузок, включающее только одну, наиболее существенную, кратковременную нагрузку, последняя учитывается полностью. Если включаются две или более кратковременных нагрузки, то их значения снижаются умножением на коэффициент сочетаний nс = 0,9.

При расчете конструкций на особые сочетания нагрузок расчетные значения кратковременных нагрузок умножаются на nс — 0,8. При этом особая нагрузка принимается без снижения.

Нормативные и расчетные сопротивления материалов

Основным параметром, определяющим прочностные свойства различных материалов, считается нормативное сопротивление материала Rn(может обозначаться как Rн), Па (кгс/см2). Величина нормативного сопротивления представляет собой значение контрольной или браковочной характеристики данного материала, определяемое соответствующими ГОСТами. Величина нормативного сопротивления определяется путем статистической обработки большого числа опытных данных. При этом обеспеченность значений нормативных сопротивлений материалов должна составлять не менее 0,95, т. е. чтобы не менее чем в 95% случаев материал имел прочность, равную или большую, чем Rn.

Значения нормативных сопротивлений материалов используются при расчетах по второй группе предельных состояний. Значения нормативных сопротивлений принимаются в зависимости от материала. Для стали и арматуры - это наименьшее контролируемое значение предела текучести (иногда предела прочности); для бетона - кубиковая или призменная прочность при сжатии или предел прочности при осевом растяжении; для каменных и армокаменных конструкций - средний наиболее вероятный предел прочности при заданных физико-механических характеристиках камня и раствора; для древесины и фанеры - средние значения пределов прочности в зависимости от вида напряженного состояния (растяжение, сжатие, изгиб вдоль волокон, смятие поперек волокон и т.д.).

При выполнении расчетов по первой группе предельных состояний используют так называемые расчетные сопротивления R, Па (кгс/см2), которые получают делением нормативных сопротивлений на соответствующий коэффициент надежности по материалу γm (γm > 1):

R = Rn/γm (319.2.2).

Коэффициент γm учитывает возможные отклонения сопротивлений материалов в неблагоприятную сторону. Численные значения этого коэффициента устанавливаются существующими нормами в зависимости от свойств материалов и статистической изменчивости этих свойств. Нормативные и расчетные сопротивления некоторых марок стали, бетона и арматуры можно посмотреть здесь. Расчетные сопротивления древесины также приводятся отдельно.

Коэффициенты условий работы и коэффициенты надежности по назначению

Наступление предельного состояния зависит не только от значения нагрузок и прочностных характеристик материалов, но также и от условий работы конструкции. Приближенность расчетных предпосылок и расчетных схем, перераспределение внутренних усилий и деформаций, длительность воздействия, многократность повторяемости нагрузки, влияние агрессивности окружающей среды и др. учитываются умножением расчетного или нормативного сопротивления на коэффициент условий работы γс, определяемый согласно действующих норм.

Rр = Rnγс/γm (319.2.3).

При этом следует учитывать, какое именно сопротивление: сжатию, растяжению, изгибу, смятию, кручению и т.п., следует использовать для расчетов.

Коэффициенты надежности по назначению принимаются согласно "Правил учета степени ответственности зданий и сооружений..." и составляют:

γн = 1 - для основных зданий и сооружений объектов, имеющих особое важное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как:... крытые спортивные сооружения с трибунами, здания театров, кинотеатров, цирков, крытых рынков, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, музеев, государственных архивов и т.п. (класс I)

γн = 0.95 - для зданий и сооружений объектов, имеющих важное народнохозяйственное и (или) социальное значение (объекты промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения и связи, не вошедшие в I и III классы).

γн = 0.9 - для зданий и сооружений объектов, имеющих ограниченное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как: склады..., теплицы, парники, одноэтажные жилые дома, опоры проводной связи, опоры освещения населенных пунктов, ограды, временные здания и сооружения и т.п. (класс III)

Для временных зданий и сооружений со сроком службы до 5 лет допускается принимать γн = 0.8.

UPD 2016. В этом году актуализирован ГОСТ 27751-14. Согласно этому нормативному документу теперь нет коэффициентов надежности по назначению, а есть коэффициенты надежности по ответственности и эти значения следует принимать по таблице 2:

Таблица 2. (согласно ГОСТ 27754-14)

Примечание: Условия применения нормативных нагрузок следует уточнять по актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85* - СП 20.13330.2011.

Нагрузки могут действовать на конструкцию в различных сочетаниях. Как правило расчет производится на самое неблагоприятное сочетание нагрузок. Принято различать два вида сочетаний нагрузок: основное и особое. Одновременное действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок называется основным сочетанием. Особое сочетание нагрузок состоит из основного сочетания с добавлением одной из особых нагрузок.

При расчете на основное сочетание нагрузок, включающее только одну, наиболее существенную, кратковременную нагрузку, последняя учитывается полностью. Если включаются две или более кратковременных нагрузки, то их значения снижаются умножением на коэффициент сочетаний nс = 0,9.

При расчете конструкций на особые сочетания нагрузок расчетные значения кратковременных нагрузок умножаются на nс — 0,8. При этом особая нагрузка принимается без снижения.

Нормативные и расчетные сопротивления материалов

Основным параметром, определяющим прочностные свойства различных материалов, считается нормативное сопротивление материала Rn(может обозначаться как Rн), Па (кгс/см2). Величина нормативного сопротивления представляет собой значение контрольной или браковочной характеристики данного материала, определяемое соответствующими ГОСТами. Величина нормативного сопротивления определяется путем статистической обработки большого числа опытных данных. При этом обеспеченность значений нормативных сопротивлений материалов должна составлять не менее 0,95, т. е. чтобы не менее чем в 95% случаев материал имел прочность, равную или большую, чем Rn.

Значения нормативных сопротивлений материалов используются при расчетах по второй группе предельных состояний. Значения нормативных сопротивлений принимаются в зависимости от материала. Для стали и арматуры - это наименьшее контролируемое значение предела текучести (иногда предела прочности); для бетона - кубиковая или призменная прочность при сжатии или предел прочности при осевом растяжении; для каменных и армокаменных конструкций - средний наиболее вероятный предел прочности при заданных физико-механических характеристиках камня и раствора; для древесины и фанеры - средние значения пределов прочности в зависимости от вида напряженного состояния (растяжение, сжатие, изгиб вдоль волокон, смятие поперек волокон и т.д.).

При выполнении расчетов по первой группе предельных состояний используют так называемые расчетные сопротивления R, Па (кгс/см2), которые получают делением нормативных сопротивлений на соответствующий коэффициент надежности по материалу γm (γm > 1):

R = Rn/γm (319.2.2).

Коэффициент γm учитывает возможные отклонения сопротивлений материалов в неблагоприятную сторону. Численные значения этого коэффициента устанавливаются существующими нормами в зависимости от свойств материалов и статистической изменчивости этих свойств. Нормативные и расчетные сопротивления некоторых марок стали, бетона и арматуры можно посмотреть здесь. Расчетные сопротивления древесины также приводятся отдельно.

Коэффициенты условий работы и коэффициенты надежности по назначению

Наступление предельного состояния зависит не только от значения нагрузок и прочностных характеристик материалов, но также и от условий работы конструкции. Приближенность расчетных предпосылок и расчетных схем, перераспределение внутренних усилий и деформаций, длительность воздействия, многократность повторяемости нагрузки, влияние агрессивности окружающей среды и др. учитываются умножением расчетного или нормативного сопротивления на коэффициент условий работы γс, определяемый согласно действующих норм.

Rр = Rnγс/γm (319.2.3).

При этом следует учитывать, какое именно сопротивление: сжатию, растяжению, изгибу, смятию, кручению и т.п., следует использовать для расчетов.

Коэффициенты надежности по назначению принимаются согласно "Правил учета степени ответственности зданий и сооружений..." и составляют:

γн = 1 - для основных зданий и сооружений объектов, имеющих особое важное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как:... крытые спортивные сооружения с трибунами, здания театров, кинотеатров, цирков, крытых рынков, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, музеев, государственных архивов и т.п. (класс I)

γн = 0.95 - для зданий и сооружений объектов, имеющих важное народнохозяйственное и (или) социальное значение (объекты промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения и связи, не вошедшие в I и III классы).

γн = 0.9 - для зданий и сооружений объектов, имеющих ограниченное народнохозяйственное и (или) социальное значение, таких как: склады..., теплицы, парники, одноэтажные жилые дома, опоры проводной связи, опоры освещения населенных пунктов, ограды, временные здания и сооружения и т.п. (класс III)

Для временных зданий и сооружений со сроком службы до 5 лет допускается принимать γн = 0.8.

UPD 2016. В этом году актуализирован ГОСТ 27751-14. Согласно этому нормативному документу теперь нет коэффициентов надежности по назначению, а есть коэффициенты надежности по ответственности и эти значения следует принимать по таблице 2:

Таблица 2. (согласно ГОСТ 27754-14)

Кроме того, при расчете различных конструкций необходимо учитывать также планируемый срок эксплуатации, условия эксплуатации и другие факторы.

Как видим, определить расчетное значение нагрузки и сопротивления материала при расчете по предельным состояниям при использовании всех вышеуказанных коэффициентов совсем не просто и потому для людей, не сведущих в расчете строительных конструкций, расчет по допускаемым напряжениям более чем предпочтителен.

Кроме того, при расчете различных конструкций необходимо учитывать также планируемый срок эксплуатации, условия эксплуатации и другие факторы.

Как видим, определить расчетное значение нагрузки и сопротивления материала при расчете по предельным состояниям при использовании всех вышеуказанных коэффициентов совсем не просто и потому для людей, не сведущих в расчете строительных конструкций, расчет по допускаемым напряжениям более чем предпочтителен.

2017-11-01

2017-11-01 2317

2317