Ископаемые анамнии

Первые позвоночные, известные с позднего кембрия, относятся к бесчелюстным. Это были животные с хорошо развитыми покровными костями (а костная ткань – уникальный признак позвоночных), за что их относят к классу Ostracoderma. Самый древний их представитель Anatolepis представлен лишь разрозненными элементами панциря. Нижнеордовикский Arandaspis, известный лишь по слепкам, имел ланцетникообразную форму тела; парных плавников не было. Его уже можно отнести к отряду Heterostraci, широко представленному в последующих слоях. В них обнаружены и костные остатки остракодерм, состоящие из четырех слоев: пластинчатого, сетчатого, дентинового и эмалеподобного. Эти образования, в отличие от костей челюстноротых, не имели полостей для клеток – остеоцитов. Для некоторых остракодерм известен и внутренний скелет из обызвествлённого хряща или кости.

Более поздние, силурийские и девонские остракодермы, могут быть отнесены к следующим отрядам из двух подклассов. Подкласс Cephalaspidomorpha характеризовался непарной, как у современных круглоротых, ноздрёй, и включал отряды Osteostraci и Anaspida. Остеостраки - наиболее хорошо изученные остракодермы, поскольку их внутренний скелет хорошо окостеневал. Кость содержала “замурованные” остеоциты (исключение среди щитковых). У них сильно увеличен головной отдел, покрытый сверху единым щитом. Тело уплощено дорсовентрально, а рот нижний, что говорит о придонном образе жизни. Имелись грудные плавники. Особенности внутреннего строения подробно изучены по сериальным шлифам, сделанным с окаменелостей (образец при этом, естественно, утрачивается). Остеостраки имели 10 пар огромных жаберных мешков, выстланных изнутри тем же материалом, что и наружная поверхность головного щита. Видимо, они питались мелкими донными беспозвоночными. Нижняя сторона головы по периферии щита была богато иннервирована – считается, что там находились электрорецепторы. По внешнему виду эти животные очень напоминали современную сомообразную рыбу Ancitrus.

|

|

|

Anaspida имели веретенообразную форму тела, гипоцеркальный хвост и сильно редуцированный панцирь из мелких лёгких пластинок, что говорит об их активном, пелагическом образе жизни. Жаберных отверстий также было много, а позади них располагался костный шип, поддерживающий грудной плавник. Анаспид считают иногда предками круглоротых, сами же круглоротые известны с карбона.

Подкласс Pteraspidomorpha характеризовался парными ноздрями, что роднит его с челюстноротыми. Парных плавников, как правило, не было. К нему относились отряды Heterostraci и Coelolepida.

Гетеростраки имели головной щит из верхней и нижней половин и одну пару жаберных отверстий. Рот их был окружён костными пластинами, так что они не обязательно должны были питаться мелкой добычей, как остальные щитковые. Хвост гомоцеркальный или гипоцеркальный. Существовало две эволюционных линии отряда: сплющенные, вероятно, донные животные с конечным или даже верхним ртом (приспособление к захвату проплывающей сверху добычи?) и веретеновидные, с удлинённым рылом, нижним ртом и часто шипами на теле.

|

|

|

Целолепиды были покрыты мелкими ромбическими не сраставшимися чешуями и внутренний их скелет не обызвествлялся, так что об их форме тела известно не всё. Они были немного приплюснуты, но обтекаемы, имели гетероцеркальный хвост, грудные, спинной и анальный плавники. Рыла не было, жаберных отверстий несколько.

Те щитковые, что в отличие от целолепид обладали сплошным панцирем, не способным к вставочному росту, приобретали панцирь лишь тогда, когда полностью вырастали.

Щитковые просуществовали до конца девона.

Общие предки челюстноротых неизвестны, хрящевые и костные рыбы появляются в летописи уже в “готовом” виде. Первые хрящевые относятся к подклассу Placodermi и известны с позднего силура. Их внутренний скелет был устроен сходно с таковым современных акул, но мозговой отдел черепа мог окостеневать. В отличие от современных хрящевых, плакодермы имели и кожные кости, одевавшие у примитивных видов даже хвост. Можно сказать, что челюсти и зубы у плакодерм были “в одном лице” представлены покровными костными пластинами, несущими выступы из эмалеподобного вещества (обладание настоящей эмалью, как производным эктодермального эмалевого органа, теперь обычно признаётся лишь за амниотами). Зубы, таким образом, не сменялись. Возможно, подъязычная дуга не поддерживала челюстную, но эта точка зрения не общепринята. Очень важное отличие плакодерм от современных хрящевых рыб заключается в том, что аддукторы челюстей занимали медиальное положение, а не латеральное. Существовало несколько отрядов плакодерм, или панцирных рыб.

Arthrodira имели подвижное сочленение между головным и грудным щитом, что позволяло им задирать вверх голову при нацеливании на добычу. Поздние формы характеризуются редукцией панциря (остаётся только на голове) и замещающей кости, что облегчало конструкцию этих активных хищников; и наличие настоящих парных плавников (у ранних представителей были неподвижные выступы панциря вроде подпорок для лежания на грунте или балансиров). К артродирам относятся как мелкие, так и очень крупные (до 9 м) роды.

Antiarchi имели мощную броню (даже грудные плавники покрыты членистым панцирем), плоское брюхо, расположенные сверху глаза и маленькие откусывающие челюсти. Видимо, они вели малоподвижный донный образ жизни и питались кораллами или чем - то похожим. У рода Bothryolepis по слепкам описаны парные вентральные карманы глотки, сопоставимые с зачатками лёгких. Если это правда лёгкие, то перед нами случай, уникальный для хрящевых рыб.

Rhenanida, Phyllolepida и Petalichthyida были плоскими, скатоподобными донными жителями с редуцированным панцирем.

Ptyctodontida были очень похожи на современных химер и так же, как они, специализировались к склерофагии (челюсти маленькие, зубы давящие). Панцирь редуцирован до небольшого заднеголовного щита. У птиктодонтов известны птеригоподии. Возможно, для плакодерм внутреннее оплодотворение было так же характерно, как и для современных хрящевых рыб.

Одни систематики считают плакодерм вообще за отдельный класс, другие, напротив, допускают происхождение от них современных хрящевых.

Зубы второго подкласса хрящевых – Elasmobranchii –найдены в позднесилурийских отложениях. Сами же они известны со среднего девона – отряд Cladoselachii. У них был конечный рот и отсутствовали птеригоподии, в остальном же они сходны с акулами. Форма тела торпедообразная, анального плавника нет, у основания двух спинных шипы (как у катрана), амфистилия (как у многожаберных акул).

|

|

|

Pleuracanthia, известные с позднего девона по поздний триас, были строго пресноводными, в то время как остальные хрящевые преимущественно морские. Их зубы несли три вершины, парные плавники имели мясистую лопасть, хвост был процеркальным, спинной плавник тянулся вдоль всего тела (приспособление для неторопливого манёвренного плавания в заваленных деревьями болотах), а позади головы часто торчал большой шип.

Eugeneodontida из морских отложений c позднего девона по триас имели на нижней челюсти необычную спираль, несущую зубы.

Современные акулы (Selachii) появились в юре. Их специализированными признаками являются: обызвествлённые тела позвонков, более подвижные парные плавники, редукция шипов и (как правило) гиостилия.

Третий подкласс хрящевых –Bradiodonti- в современной фауне представлен лишь химерами, относящимися к надотряду Holocephali. Другой надотряд, Paraselachii, насчитывает лишь вымершие формы. В противоположность химерам, они имели многочисленные зубы, а не зубные пластины, а соединение верхней челюсти с черепом нередко подвижно. К параселахиям относятся самые причудливые хрящевые рыбы – Iniopterygidae из карбона Северной Америки. Большие грудные плавники были у них закреплены высоко на боковых краях скапулокоракоидов и двигались в основном в вертикальной плоскости, как подводные крылья. Сами плавники двухзвенные, так как их основание образовано одной крупной базалией, равной по длине радиалиям и подвижно сочленявшейся с ними.

Самые примитивные костные рыбы – подкласс Acanthodii – появились в раннем силуре и дожили до перми. Они имели множество (у поздних форм иногда уменьшавшееся до двух пар) парных плавников, поддерживаемых шипами – ихтиодорулитами кожного происхождения. Ихтиодорулиты (наиболее часто находимые остатки этих рыб) поддерживали также спинные и анальный плавники. Хвост был гетероцеркальным. Акантоды были покрыты мелкими, тонкими, не перекрывающимися чешуями без пульпарной полости (в отличие от чешуй пластиножаберных), нараставшими концентрическими кругами. Чешуи состояли из наружного дентинового слоя и внутреннего изопединового (костного). Плавники были покрыты сходными чешуями, расположенными параллельными рядами и сравнимыми с лепидотрихиями современных костных рыб. Имелась жаберная крышка, крепившаяся к подъязычной дуге. Гомологизировать покровные кости черепа с таковыми современных костных рыб невозможно. Эндоскелет головы окостеневал в различной степени. Мозговая коробка построена сходным с лучепёрыми рыбами образом. Нёбноквадратный и меккелев хрящи были хорошо развиты, наряду с покровными элементами челюстей. Подъязычная дуга не участвовала в креплении челюстной и это состояние, по – видимому, для акантод первично (протостилия), и сама она похожа внене на следующие за ней пять жаберных дуг. Своей зубной системой акантоды сильно отличаются от других костных рыб. У многих из них (приспособленных к фильтрационному питанию) вообще не было зубов, а если и были, то без наружного эмалеподобного слоя и признаков регулярной смены зубов. Зубы стирались сзади и, по – видимому, постепенно нарастали спереди.

|

|

|

Тела позвонков у акантод не окостеневали, рёбер не было. Плечевой пояс представлял собой сложное сочетание покровных и эндоскелетных элементов. Роль ихтиодорулитов в формировании плавников у поздних форм уменьшалась.

Большинство акантод были мелкими ручьевыми рыбами, но крупнейшие виды достигали длины 2м.

Подкласс Actinopterygii xарактеризуется доминированием кожных лучей плавников над эндоскелетной лопастью, отсутствием косминового слоя чешуи и, в отличие от акантод, регулярной сменой зубов. Лучепёрые рыбы имеют три уровня организации: Chondrostei, Holostei и Teleostei. Два последних понятия, вместе взятые, фигурируют также в систематике в качестве группы Neopterygii.

Хрящевые ганоиды известны с позднего силура, но до позднего девона дифференцируются слабо. Большинство палеозойских представителей принадлежит к отряду Palaeonisciformes. Примитивные палеониски – рыбы с гетероцеркальным хвостом, веретеновидным телом и широким разрезом рта. Их чешуи состоят из нижнего пластинчатого костного слоя, среднего дентинового и наружного эмалеподобного ганоинового. Такие чешуи, способные к росту как с краёв, так и снизу, называются ганоидными и, возможно, возникли из чешуй акантод.

Хорда палеонисков пережата основаниями невральных и гемальных дуг и доходила до конца хвостового стебля.

Радиация палеонисков в позднем палеозое и раннем мезозое привела к появлению более специализированных форм, включаемых в другие отряды. Их разнообразие по форме тела (имелись леще -, угре -, сомо – и щукоподобные роды), строению плавников и черепа и степени развития чешуи сравнимо с разнообразием современных костистых рыб. Современные многопёрообразные – весьма специализированные по образу жизни рыбы, сохранившие, тем не менее, уровень организации палеонисков. Напротив, осётрообразные – аберрантные потомки палеонисков с сильной редукцией костной ткани и чешуй, гиостилической подвеской челюстей и гулярным дыханием. Несомненные осетровые и веслоносовые известны из позднего мела.

С середины мезозоя доминирующая роль среди лучепёрых рыб перешла к костным ганоидам, появившимся уже в раннем триасе. Длинный гетероцеркальный хвост у них укоротился, окостенение эндоскелета увеличилось. От подвеска отчленился симплектикум, а соединение симплектикума, подвеска, квадратной кости и предкрышечной привело к образованию суспензория. Это – средство усиления боковых движений щеки ради установления оперкулярного дыхания (у палеонисков было смешанное) и повышения эффективности всасывания добычи вместе с водой вместо её простого схватывания. Эти изменения в механизме дыхания и питания послужили, видимо, главной причиной эволюционного успеха неоптеригий. Лучепёрые стали заселять моря. Но в мелу морские костные ганоиды вымерли, будучи вытесненными костистыми рыбами.

У костистых рыб хвостовые невральные дуги преобразованы в уроневралии, предчелюстная кость разделена на подвижную наружную часть с зубами и медиальную без зубов; сросшиеся квадратная и квадратноскуловая кости и сросшиеся сошники.

Древнейшие известные костистые – позднетриасовые и раннеюрские Pholidophoridae, мелкие хищные рыбки. У большинства из них остаётся тонкий ганоиновый слой чешуи, утраченный позднейшими костистыми с циклоиднойили ктеноидной чешуёй. В юре их сменили сходные Leptolepidae, радиация которых привела к появлению современных групп костистых и отряда Ichthyodectiformes, вымерших в мелу крупных морских хищников. Обладание настоящим плавательным пузырём без дыхательной функции позволило костистым рыбам завоевать толщу воды. Косвенное указание на это – полностью гомоцеркальный хвост.

Из современных костистых первыми (в поздней юре) появляются в летописи остеоглоссоморфы. С раннего мела известны элопоморфы и клупеоморфы, с позднего мела – костнопузырные и колючепёрые рыбы.

У представителей третьего подкласса костных рыб – Sarcopterigii – эндоскелетная лопасть плавника доминирует над его покровными лучами, а чешуя исходно состоит из четырёх слоёв: изнутри сетчатый слой (изопедин), затем сосудистый слой; затем дентин, пронизанный колбовидными полостями, похожими на ампулы Лоренцини у акул (органы электрочувствительности) – косминовый слой; и снаружи – эмалеподобный слой (ганоин) с порами, ведущими в полости космина. Важность электрорецепторов для древних мясистолопастных указывает на адаптацию этой группы к жизни в мутных водах, что согласуется с их небольшими, по сравнению с ранними лучепёрыми, глазницами и крупными обонятельными капсулами. Космин покрывал не только чешуи и отдельные кости черепа и плечевого пояса, но мог распространяться и на швы между костями, затрудняя их вставочный рост. Рост мог происходить в периоды резорбции космина, прослеженные у некоторых мясистолопастных. Поскольку космин может составлять до 10 %,его резорбция и переотложение должны были требовать значительных метаболических затрат. Это, видимо, и послужило причиной редукции космина у современных двоякодыщих и всех целакантов.

Мясистолопастные включают надотряды Dipnoi и Crossopterygii. Ранние их представители (раннедевонские) гораздо больше были похожи друг на друга, чем современные. Китайский Diabolichthys сочетает в себе признаки тех и других. Первоначально дивергенция обеих групп могла быть связана с адаптацией к склерофагии у двоякодышащих и охотой на крупную подвижную добычу у кистепёрых. Изначально оба надотряда обладали набором мелких покровных костей черепа непостоянного количества. Процесс сокращения и стабилизации числа этих костей происходил у них независимо.

Для всех двоякодышащих, за исключением Diabolichthys, характерно окостенение мозговой коробки единым блоком, к которому прирастает нёбноквадратный комплекс; утрата предчелюстных костей и сильное уменьшение длины передней части парасфеноида. Уже в девоне внутренний скелет двоякодышащих претерпел сильную редукцию костной ткани и образовались зубные пластины; зубные кости (кроме Diabolichthys) в их типичном для рыб виде отсутствуют. После карбона разнообразие двоякодышащих резко снизилось, и остались лишь формы, специализированные к пассивному пережиданию засухи (в позднем девоне были и высокотелые быстроплавающие рыбы, непохожие на современных). Способность впадать в спячку в норе прослежена на раннепермском роде Gnathorhiza. Сейчас сохранилось лишь несколько видов двоякодышащих, и только в засушливых районах.

У кистепёрых мозговая коробка состоит из двух подвижно соединённых суставом блоков: отикоокципитального и сфеноэтмоидального. Это даёт им возможность симметрично раскрывать пасть навстречу добыче за счёт одновременного опускания нижней челюсти и поднимания верхней, и с дополнительной силой вонзать в добычу зубы, крепящиеся на переднем блоке. Зубы располагаются на зубной, предчелюстной, верхнечелюстной (у двоякодышащих сами краевые кости челюстей утрачены), нёбной, крыловидной костях и сошнике. Зубы регулярно сменяются, крепятся в ямках, на срезе имеют складчатое (лабиринтовое) строение. К кистепёрым рыбам относятся 3 отряда.

Coelacanthia известны со среднего девона по современность. У них частично редуцированы элементы позвонков; хоан нет, а наружных ноздрей две; утрачено пинеальное отверстие и, у современного рода, дыхательная функция лёгких. Хвост, за исключением верхнедевонского рода Miguashaia, дифицеркальный. Девонские роды известны в равной мере и из морских, и из пресноводных отложений, но в дальнейшем эта группа эволюционировала в основном в море. В позднем палеозое и мезозое она была распространена по всему земному шару.

Struniiformes – мелкие девонские морские и пресноводные рыбки с дифицеркальным или гетероцеркальным хвостом. Хоан и пинеального отверстия у них не было; глазницы крупные, а обонятельные капсулы мелкие; парные, спинные и анальный плавники внешне выглядели, как у лучепёрых рыб.

Rhipidisthia – отряд, представляющий наибольший интерес, так как к нему принадлежат предки амфибий. Большая часть из них имела хоаны. Рипидистии известны с нижнего девона по нижнюю пермь. Ранние их представители были относительно небольшими пелагическими рыбами, экологически сходными с лучепёрыми и потому не выдержавшими конкуренции с последними. Впоследствии появились более крупные рипидистии.

Семейство Porolepidae, видимо, так и оставалось более или менее пелагическим, о чём свидетельствует “обычная” форма их тела, длинные узкие плавники и гетероцеркальный хвост. Пинеального отверстия и рёбер не было.

Представители семейства Osteolepidae стали придонными засадчиками. Их тело удлиннилось, хвост стал дифицеркальным, спинные и анальный плавники сместились назад – всё это говорит о способности к быстрому короткому рывку. Парные плавники сместились вентрально, стали короткими и мощными. Несомненно, эти рыбы активно использовали свои плавники для хождения по дну водоёмов, заваленных брёвнами, корягами и прочими препятствиями, затруднявшими плавание. Очень возможно, что хоаны остеолепид, очень похожие построению на хоаны амфибий, использовались для дыхания в воде. Затаившемуся хищнику было бы полезно не хлопать ртом при дыхании, а потихоньку дышать через ноздри. Наличие носослёзного канала свидетельствует о возможности пребывания хотя бы головы остеолепид на суше, когда глаза и ноздри нуждаются в увлажнении. Как и тетраподы, остеолепиды имели верхние рёбра, хотя и слаборазвитые. Скелет парных плавников остеолепид вполне сопоставим со скелетом ног ранних амфибий, лишь фаланги и метаподиалии не имели у рыб своих аналогов.

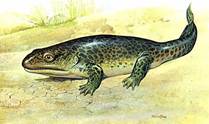

Семейство Panderichthyidae характеризуется ещё более глубокими адаптациями к амфибиотическому образу жизни. У них сплюснутая голова с верхними глазами, как у лягушек и крокодилов, короткий протоцеркальный хвост, отсутствуют непарные плавники, а парные, наоборот, очень мощные. Косминовый слой чешуи утрачен, рёбра верхние и хорошо развиты, пинеальное отверстие есть. Строение тела пандерихтиид, видимо, позволяло им легко передвигаться по суше, изгибаясь из стороны в сторону и опираясь то на правые, то на левые плавники.

Очень похож на пандерихтиид, но ещё более приближен по строению конечностей на наземных животных род Tiktaalik, также позднедевонский. Видимо, это животное больше всего достойно называться «переходным звеном».

Это было огромным эволюционным достижением рипидистий, поскольку такие рыбы уже не должны были пассивно ждать, пока их пересохшее жилище не наполнится водой, а могли сами уйти в другой, ещё не высохший водоём. Насущность этой проблемы иллюстрируется и тем, что сухопутные рыбы не редкость и среди современных костистых. Они относятся к угреобразным (угри), сомообразным (броняки), жабообразным (рыбы – жабы), окунеобразным (анабасы и илистые прыгуны).

Древнейшие из известных наземных позвоночных –сем. Ichthyjostegidae из позднего девона Гренландии. Это были крупные, более 1 м, животные, представлявшие собой, в сущности, четвероногих рыб. У них имелась чешуя, протоцеркальный (как у пандерихтиид) хвост, кости жаберной крышки (уменьшенные предкрышечная и подкрышечная). Видимо, мы не вправе отказать им и в наличии жаберных дуг, хотя они и не могли бы сохраниться, если были хрящевыми. Шея отсутствовала, а вместе с тем и подвижность головы. Мозговой отдел черепа двублочный, но крыша черепа некинетична; глаза находятся наверху головы (все это относится и к пандерихтиидам). Имелись хоаны, причем наружные ноздри сильно приближены к внутренним и представляли собой вырезки на крае верхней челюсти. Многочисленные и крупные зубы, располагавшиеся на зубных, верхнечелюстных, предчелюстных, крыловидных костях и сошниках, имели на срезе складчатое (лабиринтовое) строение. Поскольку то же касается и рипидистий, термин «лабиринтодонты», относящиеся лишь к амфибиям, неточен.

Позвонки имели рахитомное строение, с косыми границами между крупным интерцентром и мелкими плевроцентрами, налегавшими на хорду наподобие щитков. Хорда оставалась почти непережатой позвонками. Эта конструкция, характерная для рипидистий, хорошо передает продольные нагрузки, но слаба для опоры на конечности при передвижении шагом, поскольку не может противостоять скручиванию. Эта проблема была решена у ихтиостегид оригинальным способом: скручиванию и сгибанию тела противостояли не позвонки, а ребра, оснащенные мощными пластинами, простиравшимися назад для фиксации на следующих ребрах. Ребра крепились к позвоночнику в двух местах (головкой и бугорком). Эта схема, предотвращающая расплющивание брюха при нахождении вне воды, была реализована уже у некоторых рипидистий.

Связь плечевого пояса с головой утрачена. В плечевом поясе, по сравнению с рипидистиями, уменьшен размер клейтрума и увеличен размер эндоскелетных элементов, что можно связать с более мощным развитием скелетных мышц, воздействующих на плечевой сустав. В тазовом поясе хорошо развита направленная каудодорсально подвздошная кость, соединявшаяся со стволовым скелетом посредством пары крестцовых ребер. Главное отличие ихтиостегид от рипидистий – строение конечностей. Если бедро и плечо, берцовые кости и локтевая с лучевой вполне сопоставимы у обеих групп, то более дистальные звенья скелета конечностей, видимо, должны были возникнуть из находящихся у рипидистий на их месте налегающих друг на друга длинных костей, препятствующих сгибанию в этой области. Не стоит думать, что пальцы возникли из лучей плавников, поскольку фаланги – замещающие кости, а лепидотрихии – покровные. Раньше было принято думать, что конечности четвероногих изначально пятипалы. У ихтиостеги действительно пять пальцев. Но у ставшей известной позднее акантостеги – 7-8. Сколько их могло быть на более ранних этапах формирования – пока не известно. Сгибание конечностей у древних четвероногих в локтевом и коленном суставах было незначительно.

Сравнение плавников рипидистий ног ихтиостегид позволяет утверждать, что при возникновении амфибий функция задних конечностей усилилась, а передних – ослабла. По-видимому, при наземном передвижении с использованием для толчка самих конечностей «задний привод» оказался выгоднее. Причина этого, вероятно, та же, что знакома автомобилистам: при разгоне центр тяжести смещается назад. Поэтому у ихтиостегид задние ноги уже не уступали по развитию передним, тогда как у рипидистий брюшные плавники были меньше и малоподвижнее грудных.

У ихтиостеги и других ранних земноводных стремя (бывший подвесок у рыб) было слишком массивным для передачи звуковых колебаний. Поэтому ушная вырезка на месте исчезнувшей крышечной кости, скорее всего, окружало брызгальце, а не служила опорой для барабанной перепонки, возникшей у лягушек в результате редукции жаберной крышки; тогда как полость брызгальца стала полостью среднего уха.

Анатомия ихтиостегид наводит на мысль о том, что большую часть жизни эти животные проводили в воде. В воде же, под давлением отбора при водном образе жизни, могли сформироваться и их ноги, идеально подходящие для маневрирования среди опавших в болото стволов деревьем. Притаившись на дне в укрытии, ихтиостеги терпеливо караулили свою жертву, рыб и более мелких сородичей, и когда таковые проплывали над ними (или почти садились на нос), стремительно набрасывались на них и захлопывали свои мощные челюсти. Большая пасть ихтиостег свидетельствует о том, что они могли могли поглощать крупную добычу и, следовательно, иметь много времени для ожидания следующей. В том случае, если болото пересыхало (что при девонском климате не было редкостью), ихтиостеги по суше могли перейти в другое. Сомнительно, чтобы они могли питаться на суше, хотя там уже изобиловали членистоногие – для этого нужно иметь подвижную шею или подвижный язык, а ни того и ни другого у ихтиостег не было.

Другое известное позднедевонское четвероногое – Tulerpeton из Тульской области. По уровню организации оно соответствует ихтиостеге – тоже имеет хвостовой плавник и чешую, но не родственно ей. Это примитивный антракозавр, а следовательно, родственник рептилий, в то время как ихтиостега стоит у истоков второй группы лабиринтодонтов – темноспондилов и является, возможно, предком лягушек. (Таким образом, когда мы говорим, что рептилии произошли от амфибий, нужно подразумевать лишь уровни организаций. Разделение филетических линий современных амфибий и современных рептилий произошло, скорее всего, еще на уровне кистеперых рыб.

У тулерпетона шесть пальцев, а ноги длиннее, чем у ихтиостеги, и, возможно, использовались при плавании. Они были снабжены перепонками, что про ихтиостегу неизвестно. Само животное мельче – около 60 см в длину, и, скорее всего, вело более подвижный образ жизни.

И ихтиостегу, и тулерпетона пытались объявить вторичноводными, но наличие у них рыбьего хвостового плавника с лепидотрихиями противоречит этой точке зрения.

Следует отметить, что находки скелетов четвероногих младше, чем находки их следов (средний девон), так что и ихтиостега, и тулерпетон могут быть лишь «боковыми ветвями» в эволюции четвероногих. Одна находка следов свидетельствует о том, что оставившее их животное имело кисти и стопы (а также, видимо, локти и колени), одинаково развёрнутые в стороны. Это очень важно, поскольку обратная ориентация локтевого и коленного суставов при направленных вперёд кисти и стопе долго служила камнем преткновения в теории происхождения ног из рыбьих плавников.

Дальнейшая эволюция древних амфибий шла по двум основным направлениям. Одно направление – усиление наземных адаптаций, второе – возврат к водному образу жизни. И то, и другое находило отражение в строении позвонков. У ихтиостегид были рахитомные позвонки с косыми границами между крупными интерцентрами и маленькими плевроцентрами и, как говорилось, они мало пригодны для «наземных» нагрузок. Косое сочленение обоих элементов должно было исчезнуть. Карбоновые и раннепермские антракозавры – эмболомеры – вернулись к водному образу жизни, удлиннив тело и укоротив ноги. Интерцентры и гипоцентры позвонков стали у них одинаковыми цилиндрами, так что на каждый позвонок приходилось по два функциональных сегмента с вертикальной границей между ними. Это увеличивало гибкость тела и облегчало и облегчало угреобразное плавание.

Дальнейшее уменьшение интерцентра дало гастроцентральный тип позвонка, каким обладали прогрессивные антракозавры. (У их возможных потомков – рептилий – интерцентр вовсе исчез). Напротив, у стереоспондилов из числа темноспондилов, исчезли плевроцентры, но результат был достигнут тот же – позвонок стал монолитным.

Все животное, о которых речь шла выше, были достаточно крупными. С появлением рептилий наиболее рептилиеподобные из них по образу жизни (а такие были и среди темноспондилов, и среди антракозавров), вымерли, как вымерли рипидистии, не выдержав конкуренции со стороны амфибий. Последние лабиринтодонты были водными, но их образ жизни обрек их на конкуренцию со стороны крокодилов, которые при аналогичном образе жизни были, вероятно, умнее и проворнее и, несомненно, меньше зависели от воды в экстремальных ситуациях вроде засухи. Последние крупные водные хищники – подстерегатели из числа темноспондилов дожили до раннего мела.

Иная эволюционная тенденция у амфибий – появление мелких водных или наземных животных, связанное с серьезными перестройками хода онтогенеза, с педоморфозом во имя миниатюризации. Их объединяют в подкласс лепоспондилов, наиболее характерный признак которого – катушковидные тела позвонков. К нему относятся три вымерших отряда.

Aistopoda – безногие, змеевидные, с наружными жабрами и постоянноводные.

Nectridea – также водные, но с ногами. У продвинутых представителей были странные боковые выросты на голове, выполнявшие, видимо, роль «подводных крыльев».

Microsauria – пожизненно несущие наружные жабры или наземные, или роющие формы, похожие на саламандр, но не обязательно родственные им. Конечности могут быть мелкими.

По строению позвонков у взрослых особей три современных отряда амфибий относятся к лепоспондилам. Они имеют еще два общих признака: редукцию покровных костей (к безногим это относится в наименьшей степени) и педицеллярные зубы (с перемычкой фиброзной ткани, разделяющей основание и вершину). Однако происхождение этих отрядов от одного предка сомнительно. Бесхвостые имеют барабанную перепонку и полость среднего уха, а хвостатые и безногие – нет, как нет и свидетельств её вторичной утраты ими. У бесхвостых в ходе онтогенеза тело позвонка возникает из основания невральной дуги, а у хвостатых и безногих вообще не имеет хрящевого предшественника, и сразу образуются в виде полого цилиндра, как у костистых рыб.

Древнейший достоверный представитель бесхвостых, хотя и обладавший еще коротким хвостом – Triadobatrachus из нижнего триаса Мадагаскара – уже имел укороченное тело и специализированную, хотя и в меньшей степени, чем у лягушек, подвздошную кость. На роль его предков вполне подходят темноспондилы семейства диссорофид. Происхождение и родственные связи хвостатых и бесхвостых амфибий пока не ясны. Высказывались предположения об их родстве с микрозаврами, но убедительных доказательств этому нет.

2014-02-02

2014-02-02 652

652