УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

5.1. Газодинамические процессы при ведении горных работ

Газодинамическое явление в шахте - внезапное, происходящее с большой скоростью движение угля, пород и газов вблизи горных выработок, сопровождающееся значительным силовым эффектом. К газодинамическим явлениям относятся внезапные выбросы угля и газа, породы и газа.

Внезапный выброс угля и газа представляет собой сложное газодинамическое явление, протекающее в несколько стадий:

- накопление и перераспределение потенциальной энергии упругих деформаций угольного пласта, переход призабойной части массива в предельно напряженное состояние, снижение прочности угля и повышение количества газа;

- быстрое разрушение напряженной призабойной части пласта, сопровождающееся дроблением угля и увеличением энергии газа;

- лавинно развивающееся разрушение угольного массива под действием горного и газового давления;

- вынос разрушенного угля в потоке расширяющегося газа;

- прекращение процесса разрушения угольного массива и постепенное уменьшение газовыделения.

Отличительными признаками внезапного выброса угля и газа являются:

- отброс угля от забоя на расстояние, превышающее расстояние отброса под углом естественного откоса;

- повышенное по сравнению с обычным выделение газа в выработку;

- образование в угольном массиве полости.

Газодинамические явления часто сопровождаются ударной воздушной волной, которая в отдельных случаях может опрокинуть вентиляционную струю.

Внезапные выбросы угля и газа обычно происходят на участках угольных пластов, где отмечается:

- изменение мощности пласта на 15-20%;

- повышенная скорость газоотдачи угля;

- наличие крепких монолитных пород в кровле;

- мелкие тектонические нарушения.

По степени опасности угольные пласты делятся на выбросоопасные, угрожаемые и невыбросоопасные.

К выбросоопасным относятся пласты в пределах шахтного поля, на которых происходили внезапные выбросы угля и газа, или выбросоопасность которых установлена текущим прогнозом.

К угрожаемым по внезапным выбросам угля и газа относятся пласты в пределах шахтного поля, на которых не исключены внезапные выбросы угля и газа и разработка которых должна вестись с прогнозом выбросоопасности.

5.2. Прогноз степени выбросоопасности угольных пластов

Прогноз выбросоопасности производят на следующих этапах освоения месторождения:

- при ведении геологоразведочных работ;

- при вскрытии пластов;

- при ведении подготовительных и очистных работ.

Прогноз выбросоопасности пластов перед вскрытием и при ведении подготовительных и очистных работ в Кузбассе выполняется с глубины 150 м. Угольные пласты подвергаются периодическому обследованию методом локального прогноза. Если при обследовании методом локального прогноза выявлен угрожаемый участок, то дальнейшую разработку пласта ведут с текущим (непрерывным) прогнозом выбросоопасности.

Оценка степени выбросоопасности пласта при обследовании методом локального прогноза производится в зависимости от давления газа в пласте, глубины разработки, мощности, прочности и количества угольных пачек в пласте.

Текущий прогноз и определение опасных участков производится на основании замеров начальной скорости газовыделения и выхода бурового штыба при бурении контрольных шпуров в угольный пласт.

Зону пласта считают опасной по внезапным выбросам при:

- уменьшении мощности пачки пласта до величины менее 0,2 м;

- невозможности пробурить шпур на требуемую глубину или загерметизировать его;

- наличии в процессе бурения ударов и тресков различной силы и частоты в массиве;

- выбрасывании из шпура газа с буровой мелочью;

- зажатии или выталкивании бурового инструмента.

5.3. Особенности технологии отработки пластов, склонных к внезапным выбросам угля и газа

Для эффективной и безопасной разработки пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа, разработан следующий комплекс мер:

- проведение опережающей разработки защитных пластов;

- применение способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа с контролем их эффективности;

- применение систем разработки и технологии очистных и подготовительных работ, снижающих вероятность возникновения выбросоопасных ситуаций;

- обеспечение безопасности рабочих.

Опережающая разработка защитных пластов является наиболее эффективным методом предотвращения внезапных выбросов, но может применяться только при разработке свит пластов.

При вскрытии и подготовке пластов особенности технологии ведения горных работ заключаются в следующем:

- вскрытие выработками выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов необходимо проводить с применением способов предотвращения внезапных выбросов;

- при проведении вскрывающей выработки буровзрывным способом режим сотрясательного взрывания вводят при приближении забоя выработки к выбросоопасному пласту на расстояние не менее 4 м и отменяют после удаления забоя выработки от пласта на расстояние не менее 4 м;

- при проведении выработки проходческим комбайном дистанционное управление вводят и отменяют при приближении и удалении забоя выработки на расстояние не менее 2 м по нормали к выбросоопасному пласту;

- полевые выработки необходимо проводить на расстоянии не менее 5 м по нормали от выбросоопасных пластов;

- подготовительные выработки с углами наклона более 10о должны проводиться в направлении сверху вниз. Выработки с углом наклона более 10о можно проводить снизу вверх только комбайнами с дистанционным управлением со свежей струи воздуха без постоянного присутствия людей в выработке.

Основные требования к технологии ведения очистных работ на пластах, склонных к внезапным выбросам угля и газа, заключаются в следующем:

- незащищенные выбросоопасные угольные пласты должны разрабатываться столбовыми системами;

- очистные работы в установленных прогнозом выбросоопасных зонах необходимо проводить с применением способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа;

- на шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, устанавливается четырехсменный режим работы с выделением специальной смены для выполнения локальных способов предотвращения внезапных выбросов;

- выемку угля в очистных забоях пологих и наклонных пластов следует производить самозарубающимися комбайнами или струговыми установками (выемка угля узкозахватными комбайнами должна производиться по односторонней схеме);

- выемку угля на крутых выбросоопасных пластах необходимо производить лавами по падению с применением щитовых агрегатов, а также лавами по простиранию с применением дистанционно управляемых комбайнов;

- управление кровлей в очистных забоях выбросоопасных пластов должно производиться полным обрушением или полной закладкой выработанного пространства;

- на выбросоопасных пластах необходимо предусматривать полное территориальное разделение подготовительных и очистных работ;

- проветривание очистного забоя должно проводиться по прямоточной схеме с подачей воздуха по обеим примыкающим выработкам.

Как показывают исследования, перевод пласта в категорию выбросоопасного и ввод локальных мероприятий снижает нагрузку на очистной забой на 20-35%, скорость проведения подготовительных выработок уменьшается на 30-35%.

К мероприятиям по обеспечению безопасности рабочих относятся:

- обслуживание выбросопасных участков рабочими и ИТР, прошедшими специальное обучение;

- обеспечение рабочих индивидуальными изолирующими самоспасателями;

- аварийное отключение электроэнергии.

5.4. Способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа

5.4.1. Общие сведения

Для исключения возможности возникновения внезапных выбросов разработаны способы их предотвращения. Способы делятся на региональные и локальные.

Региональные способы предназначены для заблаговременной обработки угольного массива впереди очистных и подготовительных забоев.

К региональным способам относятся:

- опережающая отработка защитных пластов;

- дегазация угольных пластов;

- региональное увлажнение угольных пластов.

Региональные способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа основаны на эффекте снижения горного или газового давления в разрабатываемом пласте. Параметры способов опережающей отработки, дегазации и регионального увлажнения приведены в соответствующих разделах учебного пособия (6.3, 3.2, 4.5).

Локальные способы предназначены для приведения призабойной части массива в невыбросоопасное состояние. Их осуществляют непосредственно в очистных и подготовительных забоях.

К локальным способам относятся:

- низконапорное увлажнение угольного пласта;

- гидрорыхление пласта;

- гидроотжим пласта;

- бурение опережающих скважин;

- гидровымывание опережающих полостей;

- образование разгрузочных пазов;

- образование разгрузочных щелей;

- торпедирование угольного массива.

При ведении горных работ производится постоянный контроль эффективности применяемых способов.

5.4.2. Способы предотвращения внезапных выбросов при ведении подготовительных и очистных работ

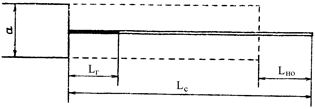

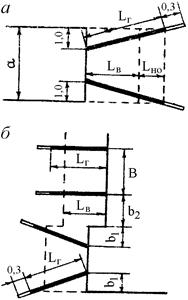

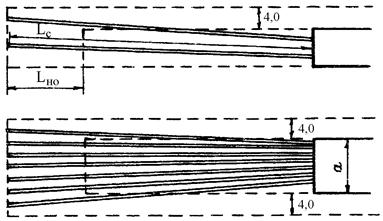

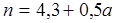

Низконапорное увлажнение применяется при проведении подготовительных выработок на мощных и средней мощности пластах и осуществляется через передовую скважину, пробуренную по оси выработки или через барьерные скважины, пробуренные по бокам выработки из специальных ниш. Расположение скважин для низконапорного увлажнения пласта приведено на рис.5.1.

Рис.5.1. Схема низконапорного увлажнения угольного пласта

К параметрам способа относятся:

- длина скважин Lc, м;

- диаметр скважин d, мм;

- глубина герметизации скважин Lг, м;

- величина неснижаемого опережения Lно, м;

- норма подачи воды на 1 т угля q, м3/т;

- давление нагнетания P, МПа;

- продолжительность нагнетания t, ч;

- общее количество воды для закачивания в скважины Q, м3.

Длина скважин не ограничивается (обычно принимается 20-40 м). Диаметр скважин 60 мм.

Глубина герметизации скважин должна составлять не менее 5 м.

Неснижаемое опережение увлажненной зоной забоя выработки должно составлять не менее 5 м.

Норму подачи воды q устанавливают из расчета достижения величины влажности угля не менее 6%. Для расчета можно принимать 20-30 л/т (0,02-0,03 м3/т).

Давление нагнетания воды не должно превышать 0,75gН.

Объем воды Q (м3), который необходимо закачать в скважины, определяется по формуле

, (5.1)

, (5.1)

где а - ширина выработки, м;

m - мощность пласта, м;

g - объемный вес угля, т/м3.

Продолжительность нагнетания воды t определяется по формуле

, (5.2)

, (5.2)

где qн - производительность насосной установки (1,2-1,8 м3/ч).

Увлажнение считается законченным после подачи в скважины расчетного количества воды.

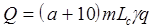

Гидрорыхление пласта основано на высоконапорном нагнетании воды в угольные пласты через скважины, пробуренные из забоев горных выработок. Сущность способа заключается в разрушении угля внутри массива водой под давлением, сопровождающемся разгрузкой и дегазацией призабойной части пласта.

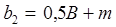

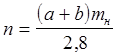

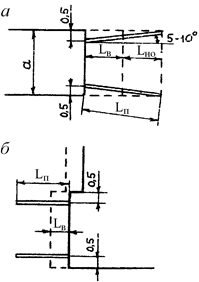

Скважины для гидрорыхления бурятся по наиболее крепкой пачке пласта. Число скважин в подготовительной выработке должно быть не менее двух. Скважины бурят на расстоянии 1,0 м от кутков с наклоном 5-7о в сторону массива. В очистных выработках скважины каждого последующего цикла гидрорыхления необходимо бурить между скважинами предыдущего цикла. В лаве скважины бурятся перпендикулярно забою.

Расположение скважин для гидрорыхления в подготовительном и очистном забоях приведено на рис.5.2.

К параметрам способа относятся:

- длина скважин Lc, м;

- диаметр скважин d, мм;

- глубина герметизации скважин Lг, м;

- расстояние между скважинами, м;

- величина неснижаемого опережения Lно, м;

- количество воды Q, м3;

- давление нагнетания Р, МПа;

- темп нагнетания qн, л/мин.

Рис.5.2. Схемы расположения скважин для гидрорыхления пласта:

а - в подготовительном забое

б - в очистном забое

Диаметр скважин принимается 43-45 мм, длина скважин 6-9 м.

Глубина герметизации скважин составляет 4-7 м. Величина неснижаемого опережения принимается равной длине фильтрующей части скважин и составляет 2 м.

Расстояние между скважинами не должно превышать 2 Rэф, где Rэф - эффективный радиус нагнетания воды в угольный пласт, определяемый из условия

. (5.3)

. (5.3)

Количество воды Q (м3), нагнетаемой в одну скважину, определяется по формуле

, (5.4)

, (5.4)

где q - расчетный удельный расход воды, л/т (должен составлять не менее 20 л/т);

m - мощность пласта, м;

g - объемный вес угля, т/м3.

Давление при нагнетании принимают равным (0,75-2,0)gН.

Темп нагнетания должен составлять не менее 3 л/мин.

Выемку угля после гидрорыхления допускается производить не более чем на глубину Lг.

Гидрорыхление считается законченным, если в скважину подано расчетное количество воды и давление в высоконапорном трубопроводе снизилось не менее чем на 30% от максимального, достигнутого в процессе нагнетания.

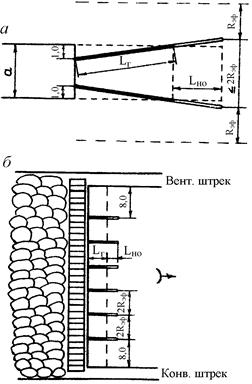

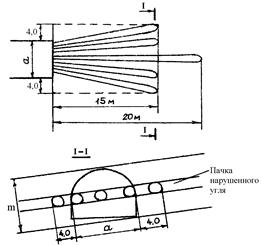

Гидроотжим пласта применяют в забоях очистных и подготовительных выработок за исключением восстающих подготовительных выработок с углом наклона более 25о.

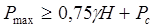

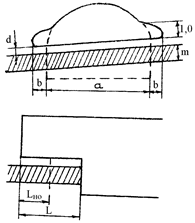

Схемы расположения шпуров при гидроотжиме пласта приведены на рис.5.3.

К параметрам способа относятся:

- длина шпура Lш, м;

- глубина герметизации шпура Lг, м;

- расстояние между шпурами B, м;

- расстояние от кутка до шпура b1, м;

- расстояние от второй обнаженной поверхности пласта до шпура b2, м;

- глубина выемки Lв, м (в очистных забоях 0,63 или 0,8 м);

- максимальное давление нагнетаемой воды Рmax, кГс/см2;

- конечное давление нагнетаемой воды Рк, кГс/см2;

- производительность насосной установки V, л/мин.

Глубина герметизации шпуров составляет 3,0-6,5 м. Длину шпура принимают на 0,3 м больше глубины герметизации.

Расстояние между шпурами в очистных забоях определяют из выражения

. (5.5)

. (5.5)

Рис.5.3. Схема расположения шпуров для гидроотжима пласта:

а - в подготовительном забое

б - в очистном забое при сплошной системе разработки

В очистных забоях шпуры для гидроотжима бурят в направлении движения забоя, в кутках - под углом, обеспечивающим выход фильтрующей части шпура за контур кутка на расстояние до 0,5 м (рис.5.3, б). Расстояние между кутком и шпуром b1 должно составлять 1 м. Расстояние между шпуром и второй обнаженной поверхностью пласта b2 определяется по формуле

, (5.6)

, (5.6)

где m - мощность пласта, м.

Неснижаемое опережение отжатой зоны Lно принимают 0,7-1,5 м для очистных забоев и 1,0-2,0 м для подготовительных. В зонах геологических нарушений и в зонах ПГД величина неснижаемого опережения должна быть увеличена на 0,3 м.

Давление нагнетаемой воды должно составлять:

; (5.7)

; (5.7)

, (5.8)

, (5.8)

где Рс - потери напора в гидросети, кГс/см2 (для расчета можно принимать 1-5 кГс/см2).

Насосные установки, предназначенные для гидроотжима, должны иметь производительность не менее 30 л/мин. Темп нагнетания жидкости в пласт V принимается в зависимости от мощности пласта в сечении выработки по табл.5.1.

Таблица 5.1

Темп нагнетания жидкости в пласт

| Мощность пласта m, м | до 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |

| Темп нагнетания жидкости в пласт V, л/мин |

На шахтах восточных бассейнов при проведении подготовительных выработок на выбросоопасных пластах применяют регулируемый гидроотжим. При регулируемом гидроотжиме глубину герметизации шпуров и неснижаемое опережение гидроотжима устанавливают с учетом мощности пласта и обеспеченности забоя свежим воздухом. Процесс гидроотжима и связанное с ним выделение метана в выработку автоматически регулируют системой автоматического контроля метана (АКМ), отключающей электродвигатель насосной установки заблаговременно до достижения предельно допустимой концентрации метана в выработке.

Гидроотжим считается эффективным, если:

- давление нагнетания снизилось до конечной величины Рк;

- отжим пачки нарушенного угля после гидроотжима составил не менее 2% глубины герметизации.

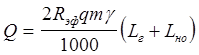

Бурение опережающих скважин применяют в подготовительных и очистных выработках на пластах любой мощности. Опережающие скважины необходимо бурить по наиболее перемятой (выбросоопасной) пачке пласта. Скважины должны обеспечивать разгрузку и дегазацию пласта в сечении выработки и за ее контуром на 4 м.

Схема расположения опережающих скважин в подготовительном забое приведена на рис.5.4.

Рис.5.4. Схема расположения опережающих скважин

в подготовительном забое

К параметрам способа относятся:

- диаметр скважин d, м;

- длина скважины Lc, м;

- радиус эффективного влияния скважин Rэф, м;

- величина неснижаемого опережения скважинами забоя Lно, м;

- расстояние между скважинами B, м.

Диаметр опережающих скважин должен составлять 80-250 мм, длину скважин не ограничивают, величина неснижаемого опережения на момент бурения новой серии скважин должна составлять не менее 5 м.

На мощных и средней мощности пластах опережающие скважины бурят в ряд веером по пачке нарушенного угля длиной 10-20 м.

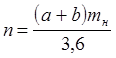

Проектное количество опережающих скважин рассчитывают по формуле

- для штрека на крутом или наклонном пласте

, (5.9)

, (5.9)

где а - ширина выработки, м;

b - ширина полосы обработанного скважинами массива нарушенного угля за контуром выработки, м;

mн - мощность пачки нарушенного угля, м.

- для штрека на пологом пласте или уклона на пласте любого падения

. (5.10)

. (5.10)

Гидровымывание опережающих полостей применяют в подготовительных забоях на пластах (отдельных пачках) нарушенного угля с коэффициентом крепости f не более 0,6.

Первоначально вымывается центральная (по оси выработки) разведочная полость длиной 20 м, а затем - остальные щелеобразующие полости длиной по 15 м в виде веера в последовательности от нижней к верхней. Неснижаемое опережение полостей принимается 10 м. Ширина обработанного полостями массива угля за контуром выработки составляет 4 м.

Схема расположения опережающих полостей в подготовительном забое приведена на рис.5.5.

Рис.5.5. Схема гидровымывания опережающих полостей

Проектное количество опережающих полостей для штрека на пологом пласте и для уклона на пласте любого падения рассчитывается по формуле

, (5.11)

, (5.11)

где а - ширина выработки по наслоению размываемой пачки, м.

Для гидровымывания используются: составной гидроствол, на конце которого навинчена насадка с отверстием диаметром 3 мм, и насосная установка, создающая напор воды перед гидроставом не менее 10 МПа и имеющая производительность около 60 л/мин.

Разгрузочные пазы применяют как в очистных, так и в подготовительных выработках и образуют с помощью специальных машин с дистанционным управлением.

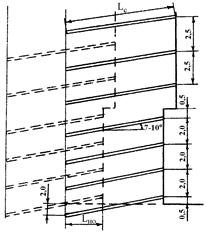

Расположение разгрузочных пазов в подготовительном и очистном забоях приведено на рис.5.6.

К параметрам способа относятся:

- глубина паза Lп, м;

- ширина паза d, мм;

- величина неснижаемого опережения Lно, м;

- глубина выемки Lв, м.

Разгрузочные пазы должны удовлетворять следующим требованиям:

- паз должен быть сплошным;

- плоскость паза должна быть перпендикулярна к почве (кровле) пласта;

- ширина паза d должна составлять 60-80 мм;

- глубина паза Lп должна составлять не более 2,5 м;

- минимальное неснижаемое опережение Lно должно быть равно 1 м.

Рис.5.6. Схема расположения разгрузочных пазов:

а - в подготовительном забое

б - в очистном забое при сплошной системе разработки

Разгрузочные пазы в подготовительных выработках пологих пластов располагают на расстоянии 0,5 м от стенок угольного забоя под углом 5-10о к оси выработки в сторону угольного массива.

Разгрузочные пазы в нишах лав на пологих пластах образуют в кутках на расстоянии не более 0,5 м от стенок ниши и ориентируют в направлении подвигания лавы (рис.5.6, б). Выемку угля в нишах между разгрузочными пазами разрешается производить только последовательными полосами шириной не более 0,8 м.

Разгрузочные щели применяют при вскрытии пластов и проведении подготовительных выработок по тонким и весьма тонким пластам смешанными забоями комбайнами избирательного действия.

Схема расположения разгрузочной щели в подготовительном забое приведена на рис.5.7.

Рис.5.7. Схема образования разгрузочной щели

К параметрам способа относятся:

- глубина разгрузочной щели L, м;

- толщина породного слоя d, м;

- выход за контур выработки b, м;

- величина неснижаемого опережения Lно, м.

Разгрузочную щель создают путем выемки комбайном вмещающих пород в кровле или почве угольного пласта на глубину L не менее 2 м. Между разгрузочной щелью и угольным пластом оставляют предохранительный породный слой толщиной d не менее 0,5 м.

Разгрузочная щель должна выходить за контур выработки на расстояние b не менее 0,4 м, а на особо выбросоопасных пластах - не менее 0,6 м. Неснижаемое опережение разгрузочной щели в направлении проведения выработки должно быть не менее 1,0 м.

Минимальная высота щели определяется высотой исполнительного органа комбайна. Максимальную высоту щели не ограничивают.

Способ торпедирования угольного массива применяют на пологих пластах в подготовительных и очистных выработках.

Торпедирование осуществляют как с предварительным нагнетанием воды в пласт, так и без предварительного нагнетания воды.

Схема расположения скважин в нижней нише очистного забоя приведена на рис.5.8.

Рис.5.8. Схема торпедирования угольного пласта

К параметрам способа относятся:

- длина скважин Lc, м;

- диаметр скважин d, мм;

- расстояние между скважинами В, м;

- глубина герметизации скважин Lг, м (если торпедирование проводится с нагнетанием воды в пласт);

- величина неснижаемого опережения Lно, м;

- масса заряда ВВ в скважине Qвв, кг.

При торпедировании угольного массива без предварительного нагнетания воды в пласт взрывание зарядов ВВ производят в скважинах диаметром 55-60 мм. Длина скважин принимается 8,5-13,5 м. Неснижаемое опережение скважин Lно должно составлять в подготовительных забоях не менее 5 м, в очистных забоях не менее 3 м. Скважины, расположенные в кутках забоев, должны выходить за контур выработки не менее чем на 2 м.

Расстояние между скважинами B не должно превышать в нишах 2 м, в комбайновой части лавы и в забоях подготовительных выработок 2,5 м.

Массу заряда ВВ в скважине определяют по формуле

, (5.12)

, (5.12)

где Lз - общая длина забойки, м (принимают в зависимости от длины скважины по табл.5.2);

qвв - масса одного погонного метра заряда, кг/м (qвв =0,5-1 кг/м).

Таблица 5.2

Длина забойки скважин торпедирования

| Длина скважины Lc, м | 8.5 | 8.5-9.5 | более 9,5 |

| Длина забойки Lз, м | 3,5 | 4,0 | 5,0 |

Торпедирование угольного массива с предварительным нагнетанием воды в пласт осуществляют в режиме гидрорыхления через скважины диаметром 45 мм и длиной 8 м.

Величина неснижаемого опережения забоя скважинами должна быть не менее 2 м. Скважины, расположенные в кутках забоя, должны выходить за контур выработки не менее чем на 1 м Расстояние между скважинами не должно превышать в нишах и в забоях подготовительных выработок 2,5 м, в комбайновой части лавы 3 м.

Глубину герметизации скважин при нагнетании воды в пласт принимают равной 5,5-6,5 м.

Массу заряда ВВ принимают равной 2,5-3 кг. Общая длина забойки должна составлять не менее 3,5 м. Взрывание скважинных зарядов производят в режиме сотрясательного взрывания.

Скважины каждой новой серии при наличии неснижаемого опережения бурят на расстоянии не менее 0,5 м от скважин предыдущей серии.

Контрольные вопросы:

1. Внезапный выброс угля и газа, его отличительные признаки.

2. Факторы, способствующие возникновению внезапных выбросов угля и газа.

3. Отнесение пластов к угрожаемым и опасным по внезапным выбросам угля и газа.

4. Задачи локального и текущего прогноза степени удароопасности пластов.

5. Особенности технологии ведения подготовительных работ на пластах, склонных к внезапным выбросам угля и газа.

6. Особенности технологии ведения очистных работ на пластах, склонных к внезапным выбросам угля и газа.

7. Региональные способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа.

8. Локальные способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа.

2014-02-02

2014-02-02 6230

6230