Установки для прослеживания эквипотенциальных линий над заряженным телом состоит из питающей линии с источником тока и заземлениями, а также приемной или искательной цепи включающей в себя щупы и индикатор нуля ИП.

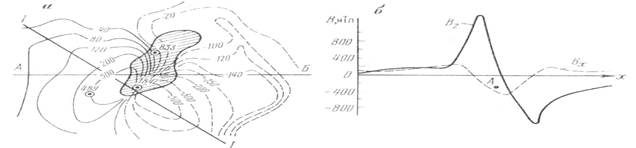

Рис. 10 −Карта эквипотенциальных линий над заряженным телом Изолинии: 1 –в точке А1-; 2 –в точ.А2; 3 − известняки; 4 − сланцыр; 5 − сульфидное тело; 6 − профили

Заземление в бесконечности относят

на расстоянии в 10-15 раз превышающие размеры площади в которой затем исследуется электрическое поле.

В качестве источников тока применяют генераторы из комплектов АНЧ-3, ИКС-50 или ИКС – 600.

Эквипотенциальные линий целесообразно прослеживать с помощью искательной цепи состоящей из двух электродов и измерительного прибора из комплекта АНЧ-3 или ИКС. Задний щуп искательной цепи устанавливают в начальной точке изолинии, а передний выносят вперед на длину искательной цепи в предполагаемом направлении изолинии.

Оператор меняет положение переднего щупа находит точку на одной изолинии с задним щупом перемещая в крест предполагаемого направления изолинии (стелька микроамперметра на «0»). Затем рабочий переносит задний щуп в найденную точку, а оператор выдвигает передний щуп на длину искательной цепи и всё повторяют..Для нанесения точек на карту выполняют топограф съемку планшета. На карту изолинии наносят опорную сеть геологические данные, положение точки зарядки и подводящего провода, а также упрощенную ситуацию.

|

|

|

Геологическое истолкование карты эквипотенциальных линий над заряженным телом имеет качественный характер. Определяют примерное положение изучаемого объекта его форму.

Из теории электромагнитных полей известно, что напряженность электрического поля Е=јρ на границе с вмещающими породами с большим ρ резко возрастает. На карте изолиний у краев заряженного тела происходит сгущение эквипотенциальных линий. Зона сгущения несколько смещена относительно контура тела во внешнюю сторону, чем больше смещение, тем глубже залегает тело.

Из теории электромагнитных полей известно, что напряженность электрического поля Е=јρ на границе с вмещающими породами с большим ρ резко возрастает. На карте изолиний у краев заряженного тела происходит сгущение эквипотенциальных линий. Зона сгущения несколько смещена относительно контура тела во внешнюю сторону, чем больше смещение, тем глубже залегает тело.

Изменение градиентов потенциала над заряженным телом.

При зарядке крутопадающих, хорошо проводящих тел постоянным током электрическое поле исследуют путем измерения потенциала или его градиента вдоль профилей,

Рис. 11. Карты изолиний напряженности магнитного поля над заряженным телом:

а − горизонтальной компоненты;) б −вертикальной компоненты. Изолиний: 1 − положительные; 2 − отрицательные; 3 − питающие заземления; 4 − рудное тело; 5 − покровные отложениея

расположенных вкрест предполагаемого простирания изучаемого объекта.

Установка включает в себя питающую АВ и приемные МИ линии, а также прибор для измерения I и ΔU соответственно в питающей цепи и между приемными электродами. Измеритель, прибор АЭ- 72.

|

|

|

Полевые работы начинают с подготовки сети профилей. По предполагаемому простиранию прослеживаемого тела задают базисный профиль проходящий непосредственно над точкой заряда. Перпендикулярно к этому профилю прокладывают поперечные профили.

При измерении градиентов потенциала измерительные электроды заземляют на двух соседних пикетах профиля и измеряют между ними разность потенциалов. Затем измеряют ток в питающей цепи со знаком (+) т. к. положительный полюс источника тока заземлен в заряженном теле. Ток измеряют для того, чтобы исключить наблюдаемые значения ΔU за счет непостоянства питающего тока в следствие изменения сопротивления заземлений в линии АВ, а также неизменной разрядки батареи. По измеренному току и разности потенциалов вычисляют среднее значение градиента потенциала на каждом интервале точек наблюдения, приведенное к единице тока (ΔU/ I)·(1/rmn), где rmn расстояния между заземлениями М и И.

Камеральная обработка результатов полевых наблюдений заключается в проверке полевых журналов, построении графиков потенциала или его градиента, а также карт эквивалентных линий карт графиков градиентов потенциала.

Карту графиков градиента потенциала наносят на план профили на которых были проведены наблюдения и на этих профилях строят графики градиента потенциала на которых были проведены наблюдения и на этих профилях строят графики градиента потенциала.

Измеренение магнитного поля над заряженным телом целесообразно выполнять в cледующих случаях:

1. Изучаемые геологические образования имеют вытянутую форму (крутопадающие пласты, жилы, ленточные залежи и т. д.);

2. Покровные и вмещающие породы неоднородны;

3. Не высокая контрастность по удельному сопротивлению изучаемого объекта и вмещающих пород;

4. Тяжелые условия заземления (курумники, мерзлые породы, сухие пески и др.)

При измерении магнитного поля над заряженным телом, зарядку его производят низкочастотным током. В качестве датчика переменного поля используют индукционную рамку, сигнал на зажимах которой измеряют при помощи амплитудного вольтметра.

При измерении магнитного поля над заряженным телом, зарядку его производят низкочастотным током. В качестве датчика переменного поля используют индукционную рамку, сигнал на зажимах которой измеряют при помощи амплитудного вольтметра.

Рис-12. Карта эквипотенциальных линий на месторождении Таш-Тау (по В. В,Кормильцев и В. Л. Семенов) детализация: а —план золиний В9.. скв №1842; б— графики вертикальной компоненты Вz и горизонтальной компоненты B x магнитного поля над заряженным пластом

Полевые измерения можно выполнять при помощи АНЧ-3 или ИКС снабженных магнито-индукционными датчиками. С этой же целью можно применять микровольтметры и генераторы звуковой частоты Магнитное поле измеряют вдоль профилей ориентированных вкрест предполагаемого простирания заряженного тела. В каждой точке профиля измеряют три ортогональные составляющие магнитного поля, азимут φ его горизонтальной составляющей, а также угол наклона α вектора Н к горизонтальной плоскости. Результаты

измерений приводятся к единичному току зарядки и при помощи коэффициента С выражаются А/м С=n/U n- отсчет по шкале измерительного прибора

в/дел. измерений приводятся к единичному току зарядки и при помощи коэффициента

Результаты полевых работ изображаются в виде графиков и карт графиков компонент поля и углов φ и α, карт изолиний напряженности магнитного поля над заряженным телом.

Определение направления и скорости движения подземных вод.

Метод заряда может быть применен при гидрогеологических исследованиях для определения направления и скорости движения подземных вод.

В скважину вскрывшую водоносный горизонт опускают в пористом мешке какую- либо хорошо растворимую соль обычно поваренную или хлористый аммоний. Солевой ореол вследствии высокой минерализации обладает хорошей проводимостью его распространение можно проследить методом заряда.

|

|

|

Для этого один из электродов питающей цепи опускают в скважину в водоносный горизонт, а второй относят в бесконечность. На земной поверхности изучают электрическое поле введенного в скважину электрода. Перед зарядкой в скважины солью выполняют съемку нескольких эквивалентных линий, которые в случае если породы однородные в горизонтальном направлении будут близки по форме к окружности с центром у устья скважины.

Если спустя некоторое время после зарядки скважины солью заснять эквипотенциальные линии то, можно заметить, что форма их изменится они превратятся в овалы вытянутые в направлении движения подземных вод.

Со временем размеры солевого ореола увеличиваются: передний край движется со скоростью движения подземных вод, а задний остается в близи скважины, то скорость движения центров изолиний равна половине скорости потока Vп=2Vc; Vп –скорость потока Vc-скорость смещения центров изолиний на земной поверхности. Величина Vc может быть определена по наблюдениям за перемещением эквипотенциальных линий на земной поверхности.

Методика и техника. Электрод А служит для зарядки солевого ореола и для минерализации солью. Из отрезка брезентового шланга диаметр которого < диаметра скважины, длиной 0,5 – 1м изготавливают узкий мешок. В этот мешок засыпают соль и помещают оголенную +часть провода идущего от одного из полюсов батареи. Заземление в бесконечности относят от скважины на расстояние равное 10-15 кратной глубине до водоносного горизонта.

Зарядку солевого ореола и съемку эквипотенциальных линий удобно выполнять при помощи аппаратуры ИКС-1 или АНЧ-3 можно автокомпенсатор АЭ-72с комплектом батарей

Измерительная линия установки состоит из двух заземлений М и N и соединительных проводов.

Топографическая сеть представляет систему лучевых профилей с центром у устья скважины. Число лучей от 4 до 8, лучи размечают пикетами через 5-10м пикеты нумеруют. Съемку изолиний осуществляют следующим образом, один из электродов устанавливают на луче направленном противоположно предполагаемому направлению потока на расстоянии от устья скважины, равном принятому радиусу изолинии. Второе заземление помещают в различные точки соседнего луча.

|

|

|

Необходимо чтобы оба заземления находились на одной эквипотенциальной линии. После того как найдена точка изолиний на одном луче, подвижное измерительное заземление переносят на соседний луч и изолинию прослеживают аналогичным способом. Топографическую съемку изолиний проводят одновременно с их прослеживанием путем измерения расстояний от устья скважины до точек изолиний на лучах. При этом используют имеющиеся на лучах пикеты расстояние до которых измеряют.

Рис 13 −Электрическое поле вокруг заряженного Рис. 14− Монтажная схема установки для солевого ореола.1—водоносный горизонт; изучения режима фильтрации

2— солевой ореол; 3. эквипотенцияльные линии; подземных вод методом заряда 4. токовые линии. Измерительный прибор ИКС или

АНЧ − 3 аспабым тіркеледі. G − генератор;

GB — батарея; Р — измерительный прибор

Тут же в поле по измеренным расстояниям изолинии наносят на план. Опыт показывает, что начальные моменты после помещение соли в скважину наблюденная скорость меньше истинной. Лишь спустя некоторые время, в течение которого очевидно формируется солевой ореол, наблюдаема скорость приближается к истинной. По вычисленным для разных моментов скоростям потока строят график зависимости этой скорости от времени прошедшего с момента помещения соли в скважину.

1. Сущность метода заряда?

2. Задачи решаемые методом изолиний?

3. Основы теории метода заряда?

4. Гидрогеологический вариант МЗТ.

5. Область применения метода заряда?

Литература

1 Жданов М.С. Электроразведка. М. Недра. 1986.

2. Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. 3-е изд. М.Недра. 1991.

3 Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных ископаемых. М.Недра. 1982.

4. Электроразведка. Справочник геофизика. Кн.1,2. М.Недра. 1989.

5. Бердичевский М.Н., Жданов М.С. Интерпретация аномалий переменного электромагнитного поля Земли. М.Недра. 1981

2014-02-12

2014-02-12 1192

1192