Технология «coax at a home» подразумевает получение доступа к Интернету с использованием каналов кабельной телевизионной сети. В обобщенном виде такая структура выглядит следующим образом: стандартное оборудование кабельного телевизионного центра, используемое для вещания, через специальное устройство передачи данных, называемое головным модемом, а затем через маршрутизатор подключается к высокоскоростному каналу Интернета. После этого абоненту достаточно лишь установить на своем компьютере любую сетевую кар- ту, поддерживающую протокол 10 Base-T, подключить ее к кабельному модему, а тот, в свою очередь, к расположенному в квартире антенному выходу. Все, компьютер в сети.

Одним из основных элементов клиентской компьютерной системы в схеме кабельной сети является кабельный модем. Как и модем, предназначенный для соединения по коммутируемым телефонным линиям, это устройство представляет собой двунаправленный аналогово-цифровой преобразователь данных, использующий в процессе передачи информации принцип наложения на несущую частоту модулированного аналогового сигнала. Фундаментальным отличием данного аппарата от обыкновенного модема является то, что кабельный модем не требует установки каких-либо драйверов, поскольку он подключается к компьютеру посредством сетевой карты и является абсолютно прозрачным для системы: машина считает, что она работает в локальной сети. Разумеется, отсюда можно сделать абсолютно справедливое заключение о том, что данному устройству совершенно безразлично, какая операционная система проинсталлированана пользовательском ПК. Необходимо лишь, чтобы эта система поддерживала возможность установки сетевой карты и настройки локальной сети. Ясно и то, что для работы в Интернете абонент может применять любое стандартное программное обеспечение.

Среди очевидных преимуществ доступа к Интернету по методу «coax at a home»можно перечислить высокую стабильность соединения, отсутствие непредвиденных разрывов связи, а также то, что на протяжении всего сеанса работы во Всемирной сети телефонная линия остается свободной. К сожалению, данный метод связи пока не получил в нашей стране широкого распространения.

|

|

|

Личная свобода. Американцы считают, что самая свободная страна в мире — это Америка. Россия тоже свободная страна. Однако никто, наверное, не станет спорить с тем, что самое свободное государство на земле — это необозримый виртуальный мир Интернета.

Находясь в Интернете, вы можете общаться когда угодно и с кем угодно, география уже не имеет значения. Ваш собеседник может находиться в Австралии или в Аргентине, скорость обмена данными или условия связи от этого никак не меняются.

|

|

|

Право человека на информацию и индивидуализм — неотъемлемое право каждого «гражданина Интернета». Любой из нас может исповедовать различные точки зрения на те или иные вещи, придерживаться абсолютно разных жизненных позиций. Гонения за взгляды строго запрещены. Если вы хотите создать дискуссионный клуб, посвященный, скажем, некрофилии или употреблению нецензурной брани, и в состоянии найти достаточное количество приверженцев, никто не сможет вам запретить этого. Создавая собственный web-ресурс, необходимо помнить, что вы становитесь строителем, одним из создателей Интерне- та; публикуя информацию для всеобщего сведения, вы можете излагать любую точку зрения, важно лишь соблюдать элементарную корректность.

Собственно, даже ваше поведение в Сети никого кроме вас самих (и модерато- ров на некоторых страницах) не волнует. Однако, если вы встречаете в общении с вами вежливое к себе отношение, то ваши собеседники, наверное, вправе рассчитывать на такое же отношение и с вашей стороны. В Интернете нет кара- тельных или правоохранительных инстанций, таких как, например, полиция. Все остается на совести самих пользователей. И если вы вошли в чистый и ухоженный дом, постарайтесь там не сорить и не писать на обоях маркером неприличные слова. Это, в первую очередь, говорит только о вашем воспитании и личном интеллектуальном уровне.

Частная собственность. При работе с Интернетом, а в особенности при создании собственного web-pe-сурса, часто возникает ситуация, когда пользователь может скопировать себе какую-либо информацию: программу, новую книгу, песню любимой рок-группы либо использовать в своем проекте элементы дизайнерского оформления или комплексное композиционное решение какого-либо сайта. Здесь начинаются взаимоотношения, которые регулируются международными законами об авторских правах. Нельзя, например, сделав копию фантастического романа или рассказа, публиковать его в прессе или на собственной web-странице без согла- сия автора, мотивируя это тем, что, дескать, «там-то она лежит свободно». От- куда вы знаете, какими именно соображениями руководствовался автор, когда выложил свое произведение для всеобщего доступа? Данная книга — его интеллектуальная собственность, и охраняется она законом ничуть не хуже, чем если бы вы приобрели ее в ларьке или книжном магазине.

Многие компании-разработчики программного обеспечения предлагают на своих серверах скопировать демо- или бета-версию, а может быть, и коммерческую копию программы, замененную уже более совершенным ее вариантом. Вы можете использовать эту программу, передавать ее своим друзьям. Но вы не в праве продавать ее без согласия разработчика.

Кроме того, вы не имеете права применять в составе создаваемых вами web-страниц какие-либо элементы другого проекта, если автор данного проекта явно не указывает на возможность такого использования.

Как правило, на всех серверах Интернета указано, что из предложенной там информации разрешено «брать на вооружение», а что — нельзя. Если вы затрудняетесь решить, можно ли сделать с полученной информацией то, что вы задумали, воспользуйтесь расположенной практически на каждом сервере ссылкой на почтовый адрес создателя сервера и напишите ему электронное письмо, где подробно изложите свой вопрос. Владелец сервера вышлет вам ответ, где столь же подробно расскажет, можно это делать или нельзя.

Что такое агроэкологическая оценка почв, как она проводится и для чего она нужна?

Агроэкологическая оценка - это изучение качества почвы. Без агроэкологической оценки с/х производитель может посеять культуру на поле, где она либо не будет расти, либо даст низкую урожайность. Поэтому, по науке, рекомендуется провести анализ почв до сева и выяснить пригодна ли территория для выращивания той или иной с/х культуры. Есть почвы которые лучше исключить вовсе из севооборота ввиду их бесперспективности возделывания.

|

|

|

Предлагаю сразу определиться с понятиями и не путать почвы и земли.

Один вид почвы занимает небольшую территорию. Если мы посмотрим на какой-то отдельный рабочий участок пашни, то на нем чаще всего представлена комбинация трех и более почв, которые чередуются между собой и образуют структуру почвенного покрова (на английский язык этот термин переводится как soil surface structure). Почвенные комбинации (ПК) различаются не только по набору входящих в их состав видов почв, имеющих свои агроэкологические особенности, но и по их долевому составу. Очевидно, что если на одном участке ПК имеет 5 % среднесмытых почв, а на другом 60 % при прочих равных, то по агроэкологическим условиям эти участки будут отличаться. То же самое, если мы возьмем за пример ПК с участием солонцов, солончаков, переувлажненных и других неблагополучных почв. Таким образом, чтобы сделать агроэкологическую оценку участка, необходимо провести агроэкологическую оценку не только почв, но и представленной на нем структуры почвенного покрова.

Очень важный показатель, который учитывают при агроэкологической оценке участка - его геоморфология. Для чего она нужна - например, у Вас на поле имеется ПК хорошо гумусированных тяжелусуглинистых почв с достаточно благоприятными агроэкологическими свойствами. При этом участок расположен на теплом склоне крутизной 3-5 градусов. В этом случае топографические особенности участка начинают оказывать неблагоприятное влияние на культуру и условия работы и приобретают самостоятельное агроэкологическое значение. Помимо проблем с водной эрозией - смыва плодородного слоя и недостатка элементов питания растения более остро начинают испытывать здесь дефицит влаги вследствие повышенного стока. Другой пример - на плоских слабодренируемых участках по различного рода понижениям (ложбинам и блюдцам) из года в год вымокает озимая пшеница и сильно снижается урожайность яровых культур (особенно сильно проявляется в Тамбовской области). Агроэкологическая оценка геоморфологии нужна для выбора культур и стратегии основной обработки.

|

|

|

Очень сильное влияние на выращиваемую культуру и применяемые технологические операции оказывают свойства материнской породы. Ими, например, определяется появление камней в пахотном слое, кислотность, солонцеватость и засоленность почв, их грансостав. Так в рекомендациях по применению почвенного гербицида Стомп норма расхода препарата изменяется в диапазоне от 2,5 л/га на супесчаных почвах с содержанием гумуса 2-3% до 6,0 л/га на суглинистых почвах с содержанием гумуса >6%. Эти рекомендации основаны на том, что почвы более тяжелого грансостава и с большим содержанием гумуса имеют емкость поглощения выше, т.е. большее количество препарата фиксируется почвой и не может оказывать воздействия на сорняки.

Все перечисленные выше факторы, а также глубина залегания грунтовых вод являются предметом изучения при агроэкологической оценке сельхозугодий, поэтому правильно будет называть этой агроэкологической оценкой земель.

Агроэкологическая оценка земель решает задачи выбора размещения культур и применяемых к ним технологий. Реализуется это путем составления проектов внутрихозяйственного землеустройства и адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

В первую очередь необходимо определить понятие агроэкологическая группа земель. ОНА представляет собой агроэкологическую общность, пространственно характеризуемую геосистемой, функционирование которой происходит в единой цепи миграции вещества и энергии.

Таким образом, задачи агроэкологической оценки земель заключаются в том, чтобы идентифицировать агрономически значимые параметры различающихся участков земель (в соответствии с агроэкологическими требованиями сельскохозяйственных культур и агротехнологий,

определить ландшафтные связи между ними,

особенности энергомассопереноса и ландшафтно-геохимические потоки, в пределах которых возможны антропогенные преобразования.

Оценка земель сообразуется с системой агроэкологической оценки сельскохозяйственных культур, требования которых сопоставляются с агроэкологическими параметрами земель в процессе формирования агроэкологических типов земель.

Агроэкологическая оценка земель определенным образом соотносится с экономической оценкой (цена земли, прибыль и т.д.), социоэкологической (условия жизни людей)

и эколого-экономической (оценка ущерба от деградации земель и др.).

2.2. Агроэкологические требования сельскохозяйственных культур как исходный критерий агрооценки земель

Агроэкологическая оценка земель осуществляется в соответствии с биологическими требованиями сельскохозяйственных культур к условиям произрастания, их средообразующим влиянием и агротехнологиями.

Пока что не все аспекты агроэкологической оценки растений разработаны с достаточной полнотой, особенно почвенные, некоторые трудно поддаются формализации. Часть критериев данной оценки имеет описательный характер и основывается на практическом опыте без углубленной экспериментальной проработки, что определяет необходимость развития соответствующих научных исследований. Тем не менее, имеющийся обширный фактический материал позволяет достаточно эффективно решать эту задачу при формировании современных систем земледелия.

Система агроэкологической оценки культур включает в себя следующие основные позиции:

Оценка сельскохозяйственных культур по их биологическим требованиям к условиям произрастания:

отношение растений к свету — размещение растений по реакции на продолжительность дня (длинного, короткого, нейтрального), определение потенциальной урожайности культур по приходу ФАР;

требования растений к теплообеспеченности и температурному режиму — длительность вегетационного периода; требуемая сумма активных температур (выше 10DC) за период вегетации; биологический минимум температуры при прорастании семян, появлении всходов, формировании вегетативных и генеративных органов, плодоношении, перезимовке растений; холодоустойчивость (способность растений в течение длительного времени переносить низкие температуры — 1-10"С без необратимых повреждений); морозоустойчивость (способность растений переносить температуру ниже 0°С); жароустойчивость (способность растений переносить жару без необратимого повреждения);

. отношение растений к влагообеспеченности, водному и воздушному режимам ночв — оптимальная влажность корнеобитаемого слоя почвы, при которой достигается максимальная интенсивность роста растений;

коэффициенты завядания растений (отношение влажности завядания к максимальной гигроскопичности почвы), транспирации растений (количество воды в граммах, которое расходуется на синтез 1 г сухого вещества), водо- потребления сельскохозяйственных культур (количество воды в кубических метрах, расходуемое на испарение с поверхности почвы и транспирацию для образования 1 т биомассы); устойчивость растений к переувлажнению и затоплению; отношение растений к глубине залегания пресных и засоленных, застойных и проточных фунтовых вод;

требования растений к физическим условиям почв, их сложению и структурному состоянию — отношение к гранулометрическому составу, скеле'гно- сти почв, глубине подстилания плотными породами, плотности почвы; потребность растений в элементах питания и характер их потребления; отношение к реакции почвы (рН);

чувствительность к повышенному содержанию подвижных алюминия, марганца, восстановительным условиям (ОВП);

солеустойчнвость — устойчивость к избыточной концентрации солей в почвенном растворе в связи с повышением осмотического давления и токсичным влиянием;

солонцеустойчивость — способность растений преодолевать в основном неблагоприятные агрофизические свойства почв, обусловленные их солон- цеватостью;

отношение растений к карбонатности почв;

устойчивость сельскохозяйственных культур к эродированным и техно- генно-нарушенным почвам;

отношение растений к фитосанитарным условиям почвы; чувствительность растений к загрязнению почв тяжелыми металлами, радионуклидами и другими токсикантами; реакция растений на загрязнение воздуха.

2. Оценка сельскохозяйственных культур по влиянию на почвы и ландшафты в связи с биологическими особенностями и технологиями возделывания:

оценка культур по количеству растительных остатков, поступающих в почву, и их качественному составу;

влияние растений на симбиотическую и ассоциативную азотфикеацию; влияние культур и технологий на сложение и структурное состояние почв;

оценка растений по характеру их влияния на водный режим почв; оценка фитомелиорагивного влияния растений на почву; оценка культур по влиянию на фитосанитарное состояние почв — влияние на накопление специфических видов сорняков, болезней и вредителей, на почвоутомление.

Ландшафтно-экологический анализ территории

Понятия ландшафта и агроландшафта

Ландшафтный анализ территории является системной матрицей агроэкологической оценки земель.

Ландшафтная оболочка представляет собой иерархию природных образований различных пространственно-временных масштабов, В географической литературе существует термин «природно-территориальный комплекс» (ПТК), под которым понимается совокупность взаимосвязанных природных компонентов (литогенной основы, воздушных масс, природных вод, почв, растительности и животного мира) в форме территориальных образований различного иерархического ранга. Т ермином ПТК обозначаются ландшафтно-географические объекты любой размерности — от пятна солонца до физико-географической страны и более.

В качестве базовой категории в ландшафтоведении используется понятие ландшафта. Наиболее общепринятое его определение принадлежит Н. А. Солнцеву:

ландшафт — это генетически однородный природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственного только ему набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся урочищ.

С экологических позиций ландшафт рассматривается как средообразую- щая и ресурсовоспроизводящая геосистема, включающая в себя живое вещество. Эта геоэкологическая точка зрения развивается в терминах «экосистема» и «биогеоценоз».

В отличие от природных ландшафтов существуют понятия «сельскохозяйственный ландшафт» и «агроландшафт». Первый обычно рассматривается в общехозяйственном и социальном аспекте, второй — с позиций земледелия. Часто они используются как синонимы.

Агроландшафт — это геосистема, выделяемая по совокупности ведущих агроэкологических факторов (определяющих применение тех или иных систем земледелия), функционирование которой происходит в пределах единой цепи миграции вещества и энергии. С точки зрения агроэкологической типологии земель агроландшафт соответствует агроэкологической группе земель.

Первичная структурная единица агроландшафта включает в себя одну или несколько фаций, составляющих единое целое с точки зрения земледельческого использования. В качестве таковой рассматривается элементарный ареал агроландшафта (ЭАА), который представляет собой участок на элементе мезорельефа, ограниченный элементарной почвенной структурой (реже — элементарным почвенным ареалом) при одинаковых геологических и микроклиматических условиях

Географическая классификация природных и природно-селъскохозяйственных ландшафтов

Ландшафтный анализ территории начинается с определения местоположения объекта в ландшафтной оболочке. Для характеристики природных ландшафтов предлагается использовать классификации, разработанные А, Г. Исаченко, Ф. Н. Мильковым, В. А. Николаевым, обобщенные в работе, с некоторыми коррективами

Высшим таксоном ландшафтов Земли признан отдел, в основе выделения которого лежит характер взаимодействия геосфер (лито-, атмо-, гидросферы) в структуре ландшафтной оболочки. По Н. Ф. Милькову обособляются четыре отдела ландшафтов: наземных, земноводных (речные, озерные, шель- фовые), водных (поверхностный ярус ландшафтной сферы в морях и океанах), донных (морских и океанических, за исключением шельфовых).

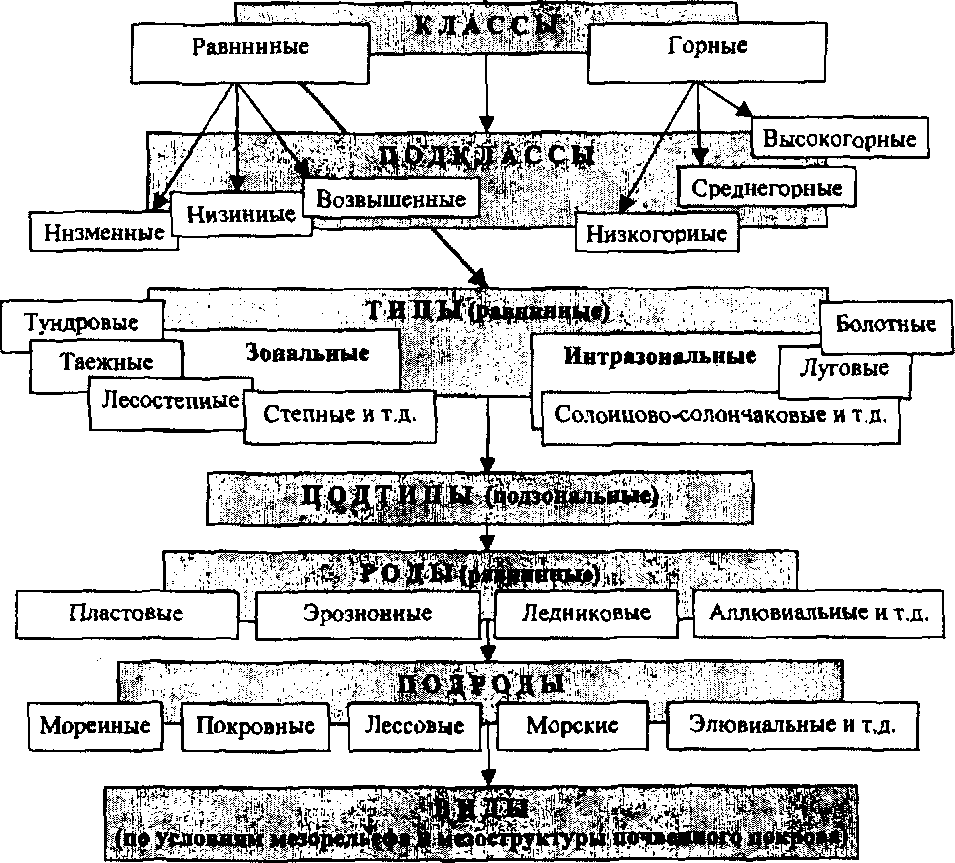

Следующая категория - классы - устанавливается по морфотектониче- ским показателям. Выделяются классы равнинных и горных ландшафтов.

Классы подразделяются на подклассы в соответствии с ярусной дифференциацией ландшафтной структуры в горах и на равнинах. На равнинах различаются подклассы возвышенных, низменных, низинных ландшафтов, в горах — подклассы низко-, средне- и высокогорных ландшафтов.

Ниже классов стоят типы ландшафтов, выделяемые в соответствии с поч- венно-биоюшматическими условиями. Различают зональные типы равнинных ландшафтов: тундровый, таежный, лесостепной, степной и т.д. В равной мере заслуживают выделения в качестве типов болотные, луговые, солонцо- во-солончаковые и другие интразональные ландшафты.

|

Рис Схема классификации природных ландшафтов

Зональные типы ландшафтов разделяются на подтипы по подзональным признакам (подтипы почв, группы растительных формаций). Например, лесостепной тип делится на северный, средний и южный подтипы.

Роды ландшафтов отражают генетический тип рельефа и структуры морфологических комплексов, подроды — литологический состав.

В качестве низшей классификационной единицы рассматривается вид ландшафта, выделяемый по условиям мезорельефа, мезоструктуры почвенного и растительного покрова.

Пример полного названия ландшафта: бореальный умеренно-континентальный (восточноевропейский) южно-таежный моренно-водноледниковый увалисто-волинсшй ландшафт под еловыми и мелколиственными лесами на де ново-подзолистых и болотно-подзолистых почвах.

2014-10-30

2014-10-30 4579

4579