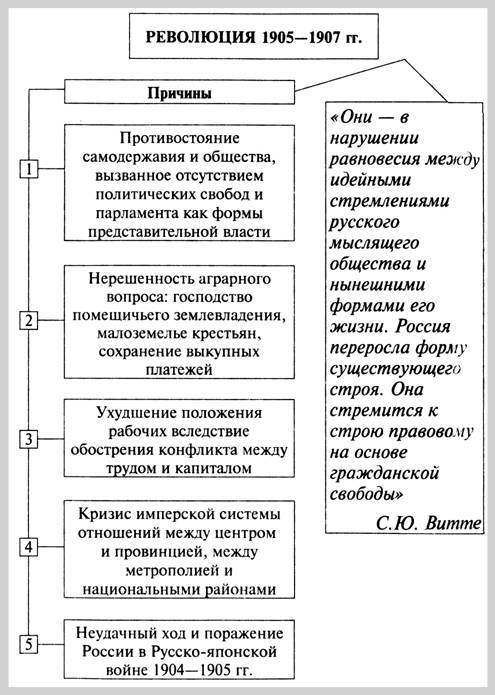

В течение нескольких недель после Кровавого воскресенья страну захлестнула массовая революционная волна. Примечательно не только число бастующих (около одного миллиона), но и характер требований. Большинство из них были политическими, в том числе и требование ликвидации самодержавия.

Обеспокоенный царь 18 февраля 1905 года подписал рескрипт разрешающий подавать в высшие инстанции прошения и жалобы, а также объявил о подготовительной работе об изменении законодательства.

Однако с приходом весны и под влиянием пропаганды и агитации революционных партий движение протеста усиливается. Пиком его становятся стачки и забастовки, посвященные празднику солидарности всех трудящихся - 1 Мая. Именно во время их проведения в городе Иваново-Вознесенске для координации действий и переговоров с властями рабочими были созданы Советы рабочих депутатов. В них Ленин увидел прообраз будущей власти трудящихся.

Летом 1905 года к революционным волнениям примкнула армия. 15 июня произошло восстание на броненосце “Князь Потемкин Таврический”. Революционные матросы, недовольные качеством питания, разоружили командный состав военного корабля, затем выдвинули политические требования и выдвинулись на рейд города Одессы. Посланная на усмирение мятежного корабля Черноморская эскадра, солидаризировалась с восставшими и броненосец под приветственные возгласы ее моряков беспрепятственно проследовал в Румынию, где его команда была интернирована. Волнения охватили также ряд других воинских подразделений России.

Летом же 1905 года состоялся I Всероссийский крестьянский съезд. На нем также были провозглашены политические требования: всеобщие выборы в Учредительное собрание, отмена частной собственности на землю, конфискация помещичьих земель. Волнения крестьян охватили всю страну.

Самодержавие под натиском революционных сил идет на компромисс. 5 августа царь подписывает указ об учреждении представительного органа – Государственной Думы. Однако по этому указу Государственная Дума ничего общего с действительно представительным органом, обладающим законодательными функциями не имела. По мысли ее организаторов Дума лишь обсуждала предполагаемые императором законопроекты

|

|

|

Осенью 1905 года наступает период самого массового наступления революции. Страну охватывает Всероссийская политическая стачка, которая одновременно проходит в большинстве крупных городов и регионов России. Осознав остроту ситуации, самодержавие идет на еще один более серьезный компромисс. 17 октября Николай II подписывает Манифест, который тут же окрестили Манифестом свобод. По нему всем подданным России были объявлены гражданские и политические свободы: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, организаций и т.п. Было обещано в ближайшее время провести выборы в Государственную Думу, которая на сей раз получила право на законодательную деятельность. Предполагалось, что ни один закон в России не будет принят без ее одобрения.

|

|

|

Несмотря на обструкцию данной акции самодержавия со стороны радикальных сил, она оказалась сильным ходом. Его итогом стал раскол в рядах революционных сил. Либеральная интеллигенция, буржуазия с воодушевлением встретила Манифест, посчитав все задачи революции выполненными. Такая позиция вполне соответствовала их стратегии. Буржуазия считала Манифест своей победой и началом перехода России от неограниченного самодержавия к буржуазному конституционализму.

Среди радикальных партий единства в оценке царского Манифеста не было. Меньшевики и эсеры на словах манифест осудили и призывали продолжать натиск на самодержавие, а на деле стали готовиться к выборам в Государственную Думу, разрабатывать проекты законов к первым ее заседаниям. Самыми непримиримыми оставались большевики и левое крыло эсеров.

Декабрьское вооруженное восстание в Москве стало самым острым событием всей революции 1905-1907 гг. Оно стало первым открытым столкновение народа с царизмом. Однако силы оказались неравными. Самодержавие уже перехватило инициативу, расколов революционный лагерь и подавив революционные настроения в войсках. Бросив против восставших регулярные войска, царизм подавил восстание.

Зимой-весной 1906 года состоялись выборы в I Государственную Думу. Большевики отказались от бойкота Думы и приняли участие в выборах. Но при этом объявили, что идут в Думу для того, чтобы использовать ее трибуну для публичного и гласного разоблачения царизма. Однако основным массам общества все еще хотелось верить, что наученное горьким опытом революции самодержавие пойдет на примирение с народом.

Затеянная как орган народного представительства, Государственная дума стала на деле таковой лишь частично, формально. Выборы были многоступенчатыми и с большим числом ограничений (возрастной, половой, имущественный и оседлый цензы). Более половины избранных депутатов в результате оказалось принадлежащим к помещикам и буржуазии, а также элиты интеллигенции. Правда, 30 % депутатов представляли крестьянство и рабочий класс

Вместе с тем возможности существенно повлиять на развитие страны у оппозиционной Думы были ограничены. Прерогативой царя, по прежнему, оставалось право подписи законов, единоличное руководство внешней политикой, объявление войны и заключение мира, руководство вооруженными силами, объявление чрезвычайного положения, право единолично формировать правительство. То есть то, что в любой другой конституционной монархии государь делит с представительным органом.

Все эти обстоятельства и предопределили столкновения Думы с царем и правительством. Тон дискуссиям задавали кадеты. В мае 1906 года они передали Николаю II документ, в котором содержались предложения о формировании ответственного перед Думой правительства, об отмене полицейского режима, о введении всеобщего избирательного права и равноправия всех граждан, об отмене смертной казни, о бесплатном начальном образовании, о реформе местного самоуправления.

Николай II демонстративно документ принять отказался, а монархические партии потребовали от него роспуска Думы. Конфликт достиг апогея, когда в Думе началось обсуждение аграрного вопроса. Как известно вопрос о земле являлся самым жгучим вопросом российской действительности. 10 июля 1906 года царь подписал указ о приостановке работы Думы до 20 февраля 1907 года.

Летом 1906 года вспыхнули крупные выступления военных в крепостях Свеаборг и Кронштадт, а также на кораблях Балтийского флота. В крупных городах прокатились массовые забастовки рабочих. В июле 1906 года состоялось 682 крестьянских выступления.

В этих условиях царь не мог отказаться от выборов в новую Думу. Они проходили по старому избирательному закону, хотя царизм надеялся и пытался обеспечить выборы более послушных депутатов. Но в итоге в обстановке нового революционного подъема левый фланг II Государственной Думы оказался еще большим – 222 депутата (104 трудовика, 65 социал-демократов, 37 эсеров и 16 энесов). Правый фланг (монархисты и октябристы) получил 54 мандата. Центр составили кадеты – 98 депутатов.

В марте 1907 года в Думе с программой реформ выступил премьер-министр П. Столыпин. В ней твердо было дано понять, что самодержавие не намерено делиться властью с народными представителями. В мае тот же Столыпин выступил с проектом аграрной реформы. В ней твердо было заявлено, что ни о каком отчуждении помещичьих земель и речи быть не может. После этого ни у кого не было сомнений, что и II Государственная Дума обречена. Нужен был лишь повод. Вскоре он был найден. С помощью провокаторов из царской охранки депутаты большевики были обвинены в подготовке военного переворота и правительство потребовало от Думы разрешение на их арест. Дума ответила отказом. В ответ 3 июля 1907 года царь подписал манифест о роспуске Думы. Одновременно был обнародован указ о новом избирательном законе, который явно ужесточал избирательные права. Это было прямым нарушением Манифеста 17 октября 1905 года. Кроме того, указ был принят без обсуждения в Думе, что тоже противоречило законодательству о взаимодействии правительства и Думы. Поэтому события 3 июля были оценены как государственный переворот.

Таким образом, первый опыт российского парламентаризма завершился неудачей. Нежелание самодержавия делиться властью, прислушаться к голосу народа, с одной стороны, и явная нетерпимость оппозиции, с другой стороны, привели к тому, что попытка движения к гражданскому, демократическому обществу в России потерпела поражение и еще больше обострила противоречия российской действительности.

|

|

|

|

|

|

4. Причины поражения и значение революции 1905 –1907 гг.

Итак, первой русской революции не удалось существенно изменить социально-экономический и политический строй страны. Самодержавие устояло. Революция закончилась поражением. Опорой самодержавия помимо дворянства стала крупная российская буржуазия, экономические, а отчасти и политические интересы которых совпадали. Революционные силы оказались разобщенными. Слишком непримиримыми были из воззрения на будущее России. Лозунг Ленина “вместе бить, но врозь идти” углубили раскол. Именно поэтому самодержавию, когда в разгар революции наступило равновесие сил, удалось путем лавирования и незначительных уступок сбить ее натиск.

Вместе с тем первая русская революция имела огромное историческое значение. Она показала жгучую необходимость глубоких перемен в жизни России, а также неспособность, а самое главное нежелание самодержавия такие перемены осуществлять. Революция оказала также значительное влияние на политическое просвещение самых широких масс народа, которые более ясно стали представлять свои интересы, приобрели опыт борьбы за них.

Революция, несмотря на поражение, принесла и ряд завоеваний: политические свободы, гласность, многопартийность, представительный орган власти (Государственная Дума). И хотя на эти завоевания сразу же началась атака, их хоть и короткое и урезанное существование свидетельствовало о неизбежности начавшегося процесса демократизации Российского общества.

Литература:

Волобуев П.В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. – М., 1987.

Исторический опыт трех революций. - М., 1986.

Ленин В.И. Задачи русских социал-демократов // Ленин В.И. ПСС. - Т.2.

Непролетарские партии в трех революциях. - М., 1989.

Новое о революции 1905 –1907 гг. в России. - Л., 1989.

Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. - М., 1992.

Программы политических партий России (1905 –1907 гг.). - Новосибирск, 1991.

Революционеры и либералы России. - М.,1990.

2015-02-27

2015-02-27 2329

2329