Лекция № 1

Принятие Россией политического решения о вступлении в глобальный рынок определило цели и задачи формирования экономической политики страны на ближайшие годы.

Для выбора эффективной экономической политики необходимо четко определить целевую функцию — совокупность наиболее важных целей, направленных на достижение желаемого результата — перехода к рыночной экономике. Определение конфигурации целевой функции представляет собой сложный процесс, связанный с подготовкой политических решений. Норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Фриш отмечал, что формирование целевой функции — важнейшая проблема современной экономической науки, далекая от своего разрешения.

Практика государственного регулирования экономики показывает, что самое разумное — формировать целевую функцию на основе предпочтений, т.е. выделяя первоочередные задачи.

Особенно важен выбор целевой функции развития экономики для современной России, где происходят глубокие системные изменения, включающие институциональные и структурные преобразования, а также либерализацию экономики.

Ключевым вопросом при выборе целевой функции государства в проводимых преобразованиях является определение роли государства и механизмов регулирования экономических процессов.

Ученые-экономисты, а также ведущие ученые в области теории стратегического планирования рассматривают две принципиально полярные позиции относительно роли государства в решении проблем экономического и социального развития — неолиберальную и эгалитарную.

Неолиберальная позиция основана на мнении о том, что роль государства не должна усиливаться, в том числе в решении проблем социального развития. По мнению сторонников этой позиции, решение социальных задач, которые невозможно отрегулировать в рамках рыночных отношений, целесообразно передать частным негосударственным общественным объединениям. Это своего рода переход к роли государства эпохи капитализма и свободной конкуренции, в котором принципы распределения по труду действуют опосредованно и реализуются через рынок факторов производства (с середины 1970-х до конца 1980-х гг. этот подход был популярен в условиях государства всеобщего благоденствия).

Данная позиция восходит к пониманию роли государства в качестве «ночного сторожа», описанной Адамом Смитом в его работе о богатстве народов. В реализации социальной политики государство берет на себя минимальные функции — обеспечивает выполнение программ по борьбе с нищетой и помощь пострадавшим от различных бедствий.

Эгалитарная позиция базируется на понимании доминирующей роли государства в процессах производства и распределения общественного богатства. Такое государство представляет собой социальный уклад государственного социализма, и его самой типичной моделью была советская система, которая предполагала планово-распределительные отношения, как в производстве, так и в распределении общественных благ.

В экономической литературе находят отражение два основных направления понимания экономической роли государства — классическое и кейнсианское, различающиеся прежде всего в вопросе отношения государства к рынку.

Классическое направление получило свое начало от работ А. Смита. Суть его в том, что рынок способен к автоматическому саморегулированию и поэтому должен быть освобожден от избыточного государственного контроля и надзора. По мнению сторонников этой теории, «невидимая рука» рынка сделает все, что нужно обществу. Гибкие инструменты рынка — цена, продукт и заработная плата — в условиях конкуренции могут свободно перемещаться вверх и вниз, всегда отражая равновесие спроса и предложения. При этом снижение совокупного спроса ведет лишь к снижению цен, а не к сокращению занятости. Государство своим вмешательством может повлиять лишь на уровень цен, а не на уровень занятости в стране и не на обмен производства. Как говорят последователи Смита, проповедующие классическую теорию регулирования экономики, «правительство не может быть щедрее рынка» и, если государство не будет вмешиваться в рыночный механизм, потребители найдут на рынке то, что им нужно.

Великая депрессия 1929—1933 гг. поколебала многие устои классического направления и его самый главный тезис: производство само создает себе спрос.

С начала 1970-х гг. многие страны стали внедрять монетаристскую теорию М. Фридмена — лидера Чикагской школы. Суть данной теории в том, что рыночные отношения — это саморегулирующаяся система, которая обеспечивает политическую свободу и экономическую эффективность. По монетаристской теории, основное внимание должно уделяться борьбе с инфляцией, возникающей из-за непомерного роста массы денег по отношению к объему производства. Государство при этом, допуская увеличение своих расходов, должно пропорционально увеличивать налоги. По Фридмену, важными причинами инфляции являются стремление к полной занятости, а также неправильные действия центральных банков, которые занимаются регулированием процентных ставок вместо того, чтобы регулировать массу денег в обращении. Для преодоления этого необходимо сократить государственные расходы и позволить обществу контролировать финансовую политику правительства. Фридмен считает, что в государстве должен существовать независимый центральный банк. Общий уровень цен в экономике, по теории Фридмена, определяется массой денег в обращении и скоростью их обращения. Единственное государственное вмешательство, допускаемое сторонниками Чикагской школы, — контроль за массой денег, который реализется главным образом с помощью кредитных инструментов национального банка и строгой дисциплины государственного бюджета. Успешное экономическое развитие государства, по монетаристской теории, возможно при долгосрочной денежной политике, учитывающей темпы роста денежной массы, соответствующей темпу роста национальной экономики.

Научные воззрения монетаристов нашли отражение в экономической политике Р. Рейгана в США и М. Тэтчер в Великобритании в конце 1970 — начале 1980-х гг. В настоящее время эта теория используется Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Кейнсианское направление — противоположный взгляд на экономическую роль государства. Радикалы-государственники — сторонники данного направления — считают, что ведущей в экономике является государственная собственность. Идеологом данного направления является англичанин Джон Мейнард Кейнс.

Американское правительство Рузвельта, используя элементы этой теории, проводило активную бюджетно-финансовую политику: увеличило число и размеры налогов, расширило государственные закупки, капиталовложения, стало непосредственно влиять на занятость населения. Дж.М. Кейнс рекомендовал государству осуществлять бюджетное финансирование нерентабельных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сферы услуг, выплату пособий. Государственные расходы Кейнс не ограничивал масштабами доходной части государственного бюджета и допускал дефицитное финансирование всего того, что ведет к инфляции. Но при этом он считал, что темпы инфляции могут регулироваться государством, так как оно определяет размеры бюджетного дефицита и выпуска (эмиссии) денег. По данной теории, недостаточный спрос населения должен был компенсироваться спросом государства.

Использование инструментов кейнсианской теории позволило промышленно развитым странам Европы, Северной Америки и Японии в послевоенный период добиться устойчивого экономического роста и избежать хозяйственных катастроф типа Великой депрессии и падения производства.

Развернувшаяся научно-техническая революция в индустриальных странах заставила отказаться от глобального распространения кейнсианства и развивать новые экономические теории.

Новой либеральной теорией можно назвать западную социальную систему, нашедшую свою реализацию в форме государства всеобщего благосостояния. В западной теории нашла развитие идея отделения механизма хозяйствования от способа распределения (в том числе через заключение тарифных соглашений между предпринимателями, профсоюзами и государством).

Государство осуществляет свои функции для достижения целей, стоящих перед обществом в целом. Однако в современном демократическом обществе общественная деятельность не сводится только к деятельности государства, поскольку в соответствии с институциональной организацией общества государство является лишь одной из форм организации общества.

Перед российским обществом стоит проблема выбора и понимания роли государства в организации и регулировании социально-экономического пространства. Анализ теорий экономического развития общества и решение России о создании демократического общества, интегрирующегося в глобальный рынок, заставляют отказаться от тоталитарных форм правления, следовательно, от патерналистской функции государства.

В современном демократическом обществе центральным звеном, которое сможет гарантировать свободу личности и реализацию ее экономических и социальных интересов, выступают добровольные ассоциации, союзы, сообщества организаций.

Идеологом теории об обществе как единой целостности множества ассоциаций является А. Токвиль. По его мнению, граждане путем взаимных соглашений создают объединения (ассоциации, лиги, союзы, ремесленные палаты и т.д.) с целью решения тех задач, которые они не могут решить в одиночку. В демократических странах умение создавать объединения — первооснова человеческой жизни, и прогресс всех ее сторон зависит от прогресса в этой области, писал Токвиль. Благодаря добровольным объединениям, как известно, формируются не только тесные отношения между людьми, но и кооперативный (корпоративный) тип экономического поведения. Учет в рамках малых групп усилий каждого члена дает возможность использовать общественное принуждение с той целью, чтобы каждый человек мог взять на себя долю общего бремени и нести его для возможности использования какого-то общественного блага.

По мнению В. Острома, «по мере того, как мы овладеваем искусством строить конструктивные отношения друг с другом, мы обучаемся самоуправлению. Правят не правительства, а правят граждане».

Таким образом, необходимо, с одной стороны, дееспособное государство, обеспечивающее развитие рынка, а с другой — добровольные формирования, общественные объединения, способные к самоуправлению и реализации своих возможностей в целях развития государства.

Современное понимание проблем, связанных с реализацией экономической и социальной политики государства, характеризующих ее целевую функцию, сформировалось к началу XXI в. Объем функций государства должен, с одной стороны, обеспечивать макроэкономическую стабильность при условии соблюдения принципов социальной справедливости, а с другой стороны — содействовать микроэкономической конкуренции.

Россию 2000-х гг. нельзя отнести ни к одной из существовавших ранее и действующих за рубежом экономических систем. Если в начале реформ многие ученые говорили о России как о государстве с рыночной экономикой, то сейчас все чаще современный период развития страны называют переходным, а экономику — смешанной. Это дает основание предполагать, что государственное регулирование экономики России должно иметь свои черты и отличаться характером воздействия государства на национальные хозяйства в стабильных и эволюционно развивающихся странах.

Государственное регулирование экономики — система типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям путем опосредованного воздействия на поведение хозяйствующих субъектов и тем самым на экономику в целом.

Объективная необходимость вмешательства государства в рыночную экономику обусловлена тем, что рыночный механизм порождает ряд негативных последствий. Кроме того, сама общественная жизнь требует вмешательства государства как особого института, который обладает исключительным и общепризнанным правом принуждения. Жизнь современного общества невозможно представить без государственной системы образования, здравоохранения, сферы услуг, спорта, без милиции и армии. Обеспечение деятельности этих сфер — задача современного государства.

Объектами государственного регулирования экономики являются: сферы, отрасли, регионы, ситуации, явления, условия социально-экономической жизни страны, где возникли или могут возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в отдаленном будущем, в то время как снятие этих проблем необходимо для нормального функционирования экономики и поддержания социальной стабильности.

К числу объектов государственного регулирования наряду с множеством других можно отнести:

- научно-техническую и инновационную политику;

- антимонопольную политику;

- охрану окружающей среды;

- защиту жизни и здоровья граждан;

- защиту личного и муниципального имущества;

- защиту права на информацию о товарах, услугах и организациях.

Субъектами государственного регулирования экономики являются носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов. Носители — это физические и юридические лица, имеющие свои индивидуальные экономические интересы, например, руководитель организации (хозяин компании) заинтересован в получении максимальной прибыли, наемные работники желают получить большую заработную плату, налоговый инспектор заинтересован в максимальном поступлении в бюджет сборов с данной организации. Поэтому государство должно учитывать цели всех субъектов, сбалансировать их интересы и найти компромиссные решения.

Управление в России и государственное регулирование экономики, как отмечают ведущие экономисты, должно основываться на следующих принципах:

- формирование равных экономических условий для всех хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности;

- разработка и принятие адекватных переходному периоду юридических норм в области экономики;

- формирование равной конкурентной среды с использованием антимонопольных правовых норм;

- активная финансово-бюджетная и денежно-кредитная политика правительства при решении всех вопросов развития общества;

- контроль над деятельностью хозяйствующих единиц;

- активное воздействие на предприятия государственного сектора и предприятия с частичной долей государственной и муниципальной собственности;

- применение программно-целевого метода решения проблем государства;

- разграничение полномочий федеральных органов власти и органов власти субъектов Федерации;

- оптимизация совмещения остатков прежней государственной системы управления с формирующимся рыночным управлением обществом.

На государстве лежит ответственность за создание общепринятых законов и правил, регулирующих экономическую систему:

- правового установления общего порядка государственного регулирования экономических процессов;

- защиты прав частной собственности и формирования конкурентной среды;

- законодательного установления процедур и правил регулирования.

Для эффективного регулирования экономических отношений государство использует прямые и непрямые (косвенные) меры воздействия.

К прямым мерам государственного воздействия на экономику относятся: финансовый контроль, ценообразование и производственные задания предприятиям государственного сектора, государственные инвестиции в экономику, государственные закупки товаров и услуг, трансферты из федерального бюджета нижестоящим бюджетам.

К непрямым (косвенным) мерам государственного регулирования экономики относятся: налоговая политика, денежно- кредитная политика, таможенные пошлины, международные кредиты, квоты на ввоз и вывоз продукции, управление государственным долгом, кредитование банков и проч.

Объектами правового регулирования экономики являются:

- взаимоотношения между предпринимателями;

- взаимодействие государства с частными субъектами права или, условно говоря, воздействие государства на субъекты (юридических и физических лиц), осуществляющие хозяйственную деятельность на территории страны;

- взаимоотношения государства (правительства) с казенными предприятиями.

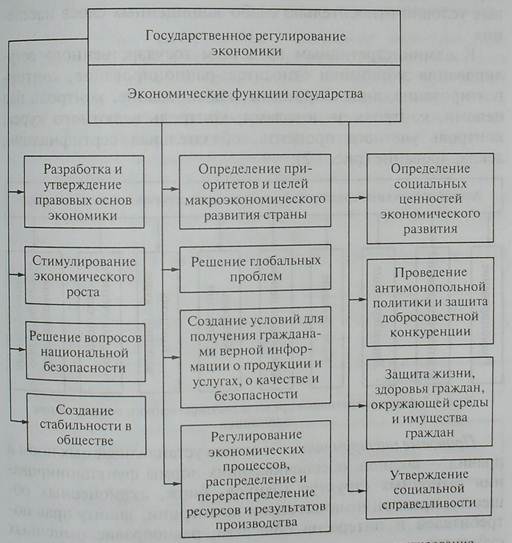

Государственное регулирование экономики направлено на выполнение и обеспечение государством основных его функций (рис. 1.1) и требует применения системы методов, обеспечивающих решение основной задачи развития государства.

Инструментарий государственного регулирования экономики меняет свой состав и структуру в зависимости от определенных условий в стране. К условиям, характеризующим возможность применения инструментов регулирования, можно отнести: институциональные, национально-исторические, культурные и динамические.

Все инструменты государственного регулирования экономики, по мнению большинства ученых, можно разделить на четыре основных вида — административные средства, правовые инструменты, экономические инструменты и смешанные.

Рис. 1.1. Функции, реализуемые государством в процессе регулирования экономики

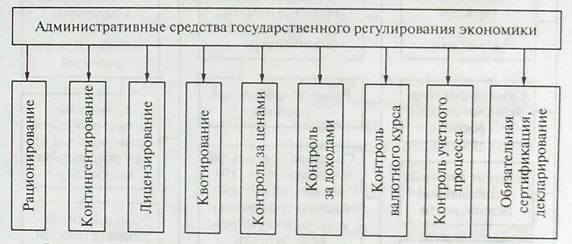

Административные средства — меры запрета, разрешения и принуждения. Они имеют силу приказа и не опираются на экономические интересы и реализующие их меры; не связаны с созданием дополнительного материального стимула или опасностью финансового ущерба.

В развитых странах с рыночной экономикой административные средства регулирования используются в незначительных масштабах. Их сфера действия в основном ограничивается охраной окружающей среды и созданием минимальных бытовых условий относительно слабо защищенных слоев населения.

К административным средствам государственного регулирования экономики относятся: рационирование, контингентирование, лицензирование, квотирование, контроль над ценами, контроль за доходами, контроль валютного курса, контроль учетного процента, обязательная сертификация, декларирование (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Административные средства государственного регулирования экономики

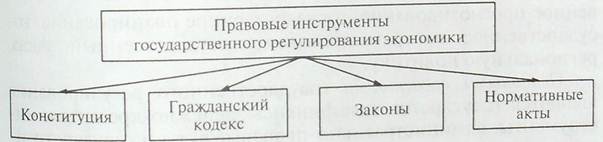

Правовые инструменты — система устанавливаемых норм и правил — законов, обеспечивающих нормы функционирования рыночных структур (банков, бирж, акционерных обществ), предпринимательства и коммерции, защиту прав потребителей и интересов общества, равноправие рыночных субъектов.

К разряду правовых инструментов государственного регулирования экономики относятся: конституция, гражданский кодекс (в России ГК РФ, ч. 2); законы и нормативные акты (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Правовые инструменты государственного регулирования экономики

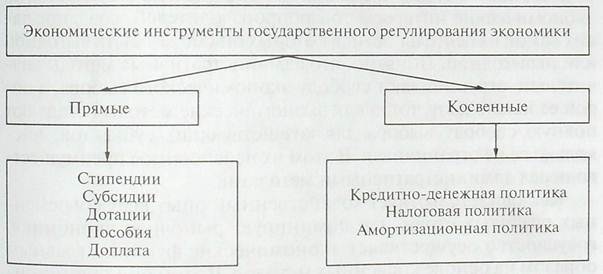

Экономические инструменты — основные экономические средства, используя которые, государство стремится изменить соотношение спроса и предложения на финансовом рынке (рынке ссудных капиталов) в желаемом направлении. К этим инструментам относятся: а) регулирование учетной ставки (дисконтная политика, осуществляемая центральным банком); б) установление и изменение размеров минимальных резервов, которые финансовые институты страны обязаны хранить в центральном банке; в) операции государственных учреждений на рынке ценных бумаг, такие, как эмиссия государственных обязательств, торговля ими и погашение.

Экономические инструменты носят прямой и косвенный характер (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Экономические инструменты государственного регулирования экономики

Смешанные инструменты государственного регулирования экономики либо находятся на стыке других видов государственного регулирования экономики, либо объединяют некоторые из них: государственное предпринимательство, государственное прогнозирование, государственное планирование, государственное программирование, государственный заказ, региональную политику.

Основными средствами государственного регулирования являются: государственные финансы, денежно-кредитные инструменты, административно-правовые акты и государственное предпринимательство.

В процессе перехода от тотального государственного хозяйства к смешанной экономике существенные изменения претерпевают не только функции и направления государственного воздействия на экономику, но и его методы. Как известно, существуют две группы методов государственного регулирования — прямые (административные) и косвенные (экономические). Хотя в ряде конкретных случаев такое деление оказывается в значительной мере условным, а иногда его просто бывает трудно провести, в целом при анализе данной проблемы его использование полезно и целесообразно.

Если прямые методы представляют собой комплекс обязательных для исполнения требований и распоряжений государства по отношению к субъектам экономической деятельности, то косвенные методы предполагают воздействие государства на экономические интересы товаропроизводителей, создание таких рамок их деятельности, в которых она может быть выгодной или невыгодной. Понятно, что административные методы значительно ограничивают свободу экономического выбора, а порой ее исключают, тогда как экономические методы оставляют полную свободу выбора для хозяйствующих субъектов, нисколько ее не ограничивая. В этом их неоспоримое преимущество перед административными методами.

Как свидетельствует хозяйственный опыт всех современных развитых стран, где доминирует рыночная экономика, государство осуществляет экономические функции главным образом на основе косвенных методов. В этом они принципиально отличаются от стран с централизованно управляемой экономикой, где господствуют административные методы воздействия. Поэтому перевод экономики этих стран на рыночные основы означает и перемещение акцентов в методах государственного регулирования с административных на косвенные.

Таким образом, путем подбора экономических инструментов можно определить такую их комбинацию, при которой максимально эффективно будет реализована целевая экономическая функция России (как хозяйства смешанного типа), что может повлечь устойчивый экономический рост и результативную борьбу с неуправляемой инфляцией и высокое качество жизни населения.

2015-02-14

2015-02-14 1176

1176