Данные методические указания разработаны по дисциплине ЕН-03"ФИЗИКА", в соответствии со всеми рабочими программами по этой дисциплине, предназначенными для всех специальностей и видов обучения студентов первого курса факультетов механизации, водохозяйственного строительства, технологии молочных продуктов, аграрного, агрохимического и землеустроительного факультетов.

Цель данных методических указаний – помочь студентам выполнить лабораторные работы, научить правильно, определять погрешности и производить необходимую математическую обработку результатов эксперимента.

Методические указания включают в себя лабораторные работы по следующим темам:

1. «Механика жидкости» (Л.Р. 1,2,3,),

2. «Термодинамика» (Л.Р.4).

Трудоемкость каждой лабораторной работы равна 2 часа аудиторной работы и 2 часа внеаудиторной работы.

Трудоемкость по изучению всей дисциплины "ФИЗИКА" зависит от того, студентам какого факультета и какой специальности она предназначена.

Процесс выполнения лабораторных работ включает теоретическую подготовку, знакомство с приборами и принадлежностями, проведение опыта и измерений, числовую обработку результатов лабораторного эксперимента и написание отчета по выполненной работе.

|

|

|

Теоретически подготовиться к выполнению эксперимента студент должен самостоятельно. Необходимо внимательно проработать указания к данной лабораторной работе, а для более глубокого изучения рассматриваемого явления следует обратиться к литературе, помещенной в конце указаний.

Опыт и измерения выполняют в аудитории после краткого собеседования с преподавателем по контрольным вопросам, которые приводятся в конце каждой лабораторной работы.

Трудоемкость изучения дисциплины "ФИЗИКА" по специальностям ОмГАУ

| Специальности | Всего, час | ||

| по дисциплине | в том числе по разделам | ||

| всего | из них лаб. занятий | ||

| 260400, 310200, 310300, 310600 | |||

| 310100, 320400 | |||

| 311300, 311400, | |||

| 311100, 310900, | |||

Данная методическая разработка издается в комплексе с заданиями к самостоятельной работе студентов по физике.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Процесс выполнения лабораторных работ включает теоретическую подготовку, знакомство с приборами и принадлежностями, проведение опыта и измерений, числовую обработку результатов лабораторного эксперимента и написание отчета по выполненной работе.

Теоретически подготовиться к выполнению эксперимента студент должен самостоятельно. Необходимо внимательно проработать указания к данной лабораторной работе, а для более глубокого изучения рассматриваемого явления следует обратиться к литературе, помещенной в конце указаний.

|

|

|

Опыт и измерения выполняют в аудитории после краткого собеседования с преподавателем по контрольным вопросам, которые приводятся в конце каждой лабораторной работы.

Теоретическая подготовка завершается составлением отчета в тетради для лабораторных работ по следующему плану:

а) название работы;

б) цель ее;

в) явления, положенные в основу этой работы;

г) терминология: модели, физические понятия, физические величины (определения, определяющие уравнения); принципы и законы, формулы связи;

д) принципиальная и рабочая схемы установки;

е) расчетная формула;

ж) таблица измеряемых и расчетных величин;

з) оценка результатов измерений (сравнить с табличными, объяснить вид графика);

и) источник ошибок и погрешностей (при выполнении лабораторной работы, при изготовлении установки).

Лабораторная работа 1 (4 часа)

Определение коэффициента вязкости жидкости.

Цель работы: определить коэффициент вязкости жидкости (глицерина, касторового масла) методом Стокса.

Приборы: стеклянный сосуд с исследуемой жидкостью (глицерин, касторовое масло), измерительный микроскоп малого увеличения с окулярным микрометром, стальной шарик.

Описание метода измерения.

На шарик, свободно падающий в жидкости, действуют три силы: а) сила тяжести mg; б) выталкивающая сила FA (сила Архимеда); в) сила вязкого сопротивления FC (сила внутреннего трения), обусловленная силами внутреннего трения между слоями жидкости. Подчеркнем, что здесь играет роль не трение шарика о жидкость, а трение отдельных слоев жидкости друг о друга. При соприкосновении твердого тела с жидкостью к поверхности тела тотчас же прилипают молекулы жидкости, тело обволакивается слоями жидкости и связывается с ними межмолекулярными силами. Непосредственно прилегающей к шарику слой жидкости движется вместе с шариком со скоростью движения шарика. Этот слой увлекает в своем движении соседние слои жидкости. Если прилегающий к шарику слой жидкости движется со скоростью шарика, то остальные слои движутся с все уменьшающейся скоростью.

Направление сил, действующих на шарик, показано на рис.1.1

Рис.1.1 Рис.1.2

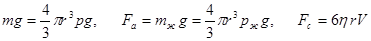

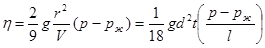

Эти силы можно рассчитать по следующим формулам:

где

m,mж – масса шарика в жидкости;

p,p ж – плотность шарика и жидкости;

r – радиус шарика;

V – скорость падения шарика;

η – коэффициент вязкости.

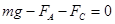

Движение шарика, падающего в вязкой жидкости, лишь в первое время будет ускоренным (на расстоянии 3-4 см от поверхности жидкости). С увеличением скорости возрастает сила вязкого сопротивления, (остальные силы не изменяются) и с некоторого момента движение можно считать равномерным. Поэтому

|

|

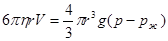

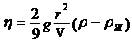

(второй закон Ньютона для равномерного поступательного движения). Откуда

|

то есть

отсюда

|

Для средней части сосуда, ограниченной рисками А и В (рис.1.2), где движение шарика равномерное, скорость

где l – расстояние между рисками А и В, равное 15 см;

t – время падения между рисками А и В.

Учитывая равномерное движение шарика, коэффициент запишется следующим образом:

,

,

где d – диаметр шарика.

Это уравнение справедливо лишь тогда, когда шарик падает в безграничной среде. Если шарик падает вдоль оси узкой трубки радиусом R, то приходиться учитывать влияние боковых стенок. Чтобы же вносить поправку, в нашей лабораторной работе берется достаточно широкий сосуд.

Задание. Определить коэффициент вязкости жидкости.

1. Учитывая увеличение микроскопа, измерить диаметр шарика в различных направлениях.

2. Бросить шарик в жидкость (в центр цилиндра так, чтобы он шел по осевой линии, по возможности дальше от стенок) и определить по секундомеру время равномерного падения.

|

|

|

3. Вынуть шарик из жидкости с помощью магнита.

4. Эти измерения повторить пять раз, результаты внести в таблицу и рассчитать среднее значение коэффициента вязкости <h>.

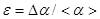

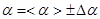

5. Рассчитать абсолютную погрешность по правилам обработки погрешности прямых измерений. Доверительный интервал определить при a = 0,95.

Окончательное значение коэффициента вязкости записать в виде

|

Таблица1.1

Определение коэффициента вязкости жидкости.

| Номер измерения | d, м | t, с | l, м | r, кг/м3 | rж,кг/м3 | h, Н . с/м2 | <h>, Н . с/м2 |

Контрольные вопросы.

1. Что называется явлением переноса?

2. Какие явления переноса вы знаете?

3. Назовите сравнительные характеристики явлений переноса.

4. Какое явление переноса положено в основу этой работы?

5. Назовите существенные признаки этого явления.

6. Какие законы использованы при выводе рабочей формулы (три динамических закона, один кинетический). Сформулируйте каждый закон и математически запишите.

7. Проведите анализ сил, действующих на шарик (укажите природу сил и объясните изменений их значений с высотой падения шарика).

8. В чем заключается метод Стокса?

9. Физический смысл коэффициента вязкости, единицы его измерения.

10. Физический смысл градиента скорости.

11. Как зависит вязкость от температуры?

12. При каком условии сопротивление движению шарика пропорционально скорости?

13. Какое движение называется ламинарным?

14. Опишите характер поступательного движения шарика в жидкости.

15. Почему нет смысла измерять скорость шарика у поверхности жидкости и у дна сосуда?

Литература: (1.§49-52,60)

Лабораторная работа 2. (4 часа).

Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва кольца.

Цель работы: определить коэффициент поверхностного натяжения методом отрыва кольца и методом Ребиндера.

Приборы и принадлежности: установка для определения силы поверхностного натяжения, разновес штангенциркуль, кювета.

|

|

|

Описание установки и метода измерений.

Как известно, коэффициент поверхностного натяжения численно равен силе поверхностного натяжения, действующей на единицу длины контура, ограничивающего поверхность жидкости:

, (1)

, (1)

В данной работе коэффициент поверхностного натяжения определяется по величине силы, которую нужно приложить для отрыва кольца от поверхности жидкости (вернее для разрыва жидкости по линии кольца, так как на кольце при отрыве всегда остаются капли жидкости).

Рис. 2.1

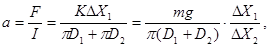

Установка (рис.2.1) представляет собой пружину 2, подвешенную на специальном штативе с делениями 1, вдоль которого может перемещаться горизонтальная площадка 5. К нижнему концу пружины прикрепляется кольцо 4 с пластинкой 3 над ним.

Отрыв кольца от поверхности жидкости происходит, когда сила поверхностного натяжения и сила упругости пружины уравновешиваются.

|F|=|Fупр|=K∆X1, (2)

где DX1 – удлинение пружины в момент отрыва;

K – коэффициент упругости пружины.

Если положить на пластинку над кольцом разновес и заметить при этом, на сколько удлинится пружина (DХ), то можно определить коэффициент упругости по закону Гука

|

Следовательно, коэффициент поверхностного натяжения можно рассчитать по формуле

(3)

(3)

где D1 , D2 – внешний, внутренний диаметр кольца.

Задание. Определить коэффициент поверхностного натяжения методом отрыва кольца.

1. Установить кольцо строго горизонтально. Поднять площадку с кюветой настолько, чтобы кольцо коснулось поверхности жидкости одновременно всеми точками нижнего основания. По шкале заметить положение указателя C0.

|

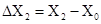

2. Медленно спускать площадку с кюветой до тех пор, пока не произойдет отрыв кольца от поверхности жидкости. В момент отрыва заметить положение указателя Х1. Определить удлинение пружины

|

3. Убрать с площадки кювету. Заметить по шкале положение нагруженной пластины Х0. 4. Положить на пластину разновес m = 2000 мг. и определить положение указателя Х2. Определить, на сколько делений шкалы опустилась пластина

5. Измерить штангенциркулем внутренний и внешний диаметр кольца D1 и D2.

6. Задания, описанные в пунктах 1.1-1.5, повторить пять раз и результаты занести в табл.2.1.

7. Рассчитать коэффициент поверхностного натяжения для каждого измерения по формуле 3.

8. Рассчитать среднее значение коэффициента поверхностного натяжения и сравнить его с табличным.

9. Рассчитать абсолютную погрешность по правилам оценки случайной погрешности прямых измерений. Результаты занести в табл.2.2.

Окончательный результат представить в виде

|

Таблица2.1

Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва кольца.

| № п/п | X0 | X1 | DX1 | X0 | X2 | DX2 | Д1 | Д2 | a | <a> |

| <Д1> | <Д2> |

Таблица 2.2

Расчет ошибок

| № п/п |

|

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы.

1. Каково природа сил поверхностного натяжения?

2. Сравните потенциальную энергию молекул жидкости в поверхностном слое и внутри жидкости.

3. Как объяснить с энергетической точки зрения стремление поверхности жидкости к сокращению? Дайте определение коэффициента поверхностного натяжения. В каких единицах он измеряется?

4. Как коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры? Когда величина поверхностного натяжения становится равной нулю?

5. Как изменится коэффициент поверхностного натяжения, если к воде добавить соль, сахар, мыло? Каковы причины изменения коэффициента поверхностного натяжения при добавлении примесей?

6. Когда возникает и чему равно добавочное давление? Чему равно полное давление при плоской, вогнутой, выпуклой поверхности?

7. В чём сущность метода отрыва кольца для определения коэффициента поверхностного натяжения. Выведите рабочую формулу.

Литература: (1 парагр. 61,62 с. 191-198)

Лабораторная работа 3 (4 часа).

Определение коэффициента поверхностного натяжения методом Ребиндера.

Цель работы: определить коэффициент поверхностного натяжения методом Ребиндера.

Приборы: прибор Ребиндера, сосуд с водой, пробирки с исследуемой и эталонной жидкостями.

Описание установки.

В методе Ребиндера для определения поверхностного натяжения измеряется максимальное давление в пузырьках воздуха.

Установка для измерения коэффициента поверхностного натяжения

(рис.3.2) состоит из U – образной трубки 1, широкое колено которой соединено с водным манометром 5 и через капилляр 3 с сосудом 4, в который налита исследуемая жидкость. Капилляр слегка касается поверхности этой жидкости.

Рис.3.2

Если в узкое колено U– образной трубки налить воду и с помощью крана 2 дать ей возможность переходить в широкое колено, то воздух, находящийся в этом колене, будет сжиматься, его давление возрастет до Р и станет больше атмосферного P0. Повышенное давление в капилляре вытолкнет из него в сосуд 4 пузырек воздуха (рис.3.2). В жидкости на этот пузырек кроме атмосферного давления Pg, действует добавочное давление Pg, обусловленное силами поверхностного натяжения жидкости.

Сумма давлений P0+Pg уравновешивается давлением P, то есть

Р0+Рg=Р (1)

Рис.3.2

Учитывая, что

g=

g=  , (2)

, (2)

и подставляя равенство (2) в (1) получим

. (3)

. (3)

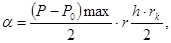

Так как вода продолжает поступать в широкое колено U – образной трубки, давление P, а также P-P0 возрастает. Как следует из равенства (2), радиус пузырька будет уменьшаться. Когда радиус пузырька станет наименьшим (равным радиусу капилляра), разность давлений P – P0 будет максимальной, согласно равенству (3). Тогда из формулы (3) получим

(4)

(4)

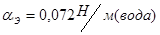

где a– коэффициент поверхностного натяжения;

r – радиус пузырька, равный радиусу капилляра;

(P - P0)max = h – максимальная разность уровней жидкости в обоих коленах манометра, мм водяного столба.

Если сосуд 4 (рис.3.1) заменить сосудом с эталонной жидкостью, коэффициент поверхностного натяжения которой aэ, и определить указанным выше способом по манометру максимальную разность давлений, то, согласно формуле (4),

, (5)

, (5)

Разделив (4) на (5), получим рабочую формулу:

|

где

|

Задание. Определение коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости по известному коэффициенту поверхностного натяжения эталонной жидкости.

1. Налить в узкое колено U – образной трубки воду, предварительно закрыв кран 2, чтобы вода не попала в ее широкую часть.

2. Установить капилляр 3 так, чтобы он касался поверхности эталонной жидкости.

3. Отрегулировать краном 2 поступление воды в широкое колено так, чтобы изменение давления происходило медленно и позволяло проводить отчеты по манометру.

4. Определить максимальную разность уровней в обоих коленах манометра, отсчет производить по нижнему краю мениска, когда частота образования пузырьков станет постоянной.

5. Вынуть капилляр из сосуда 4 и выпустить воду из U – образной трубки.

6. Задания, описанные в пунктах 2.1-2.5, повторить не менее четырех раз. Результаты занести табл. 3.1

7. Установить капилляр 3 так, чтобы он касался поверхности исследуемой жидкости.

8. Рассчитать коэффициент поверхностного натяжения для каждого измерения по формуле:

|

9. Рассчитать абсолютную погрешность по правилам оценки случайной погрешности прямых измерений. Окончательный результат записать в виде

|

Таблица 3.1

Определение коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости.

| № п/п |

| H | h | a |

|

|

|

| <a> |

|

Контрольные вопросы.

1. Какова природа сил поверхностного натяжения?

2. Как объяснить с энергетической точки зрения стремление поверхности жидкости к сокращению? Сравните потенциальную энергию молекул жидкости в поверхностном слое и внутри жидкости.

3. Дайте определение коэффициента поверхностного натяжения. В каких единицах он измеряется?

4. Как коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры? Когда величина коэффициента поверхностного натяжения становится равной нулю?

5. Как изменится коэффициент поверхностного натяжения, если к воде добавить соль, сахар, мыло? Каковы причины изменения коэффициента поверхностного натяжения при добавлении примесей?

6. Когда возникает и чему равно добавочное давление? Чему равно полное давление при плоской, вогнутой, выпуклой поверхности?

7. В чем сущность метода Ребиндера? Выведите рабочую формулу.

Литература: (1,параг. 61,62 с.191-198; 3, т.2 параг. 142,143,144, с. 473-482).

Лабораторная работа 4 (4часа).

Определение коэффициента Пуассона для воздуха

Цель работы: определить отношение  для воздуха методом адиабатического расширения, провести теоретический анализ процессов в газе.

для воздуха методом адиабатического расширения, провести теоретический анализ процессов в газе.

Приборы: Стеклянный баллон, кран, насос (резиновая груша),

жидкостный манометр.

Описание установки и метода измерения.

Установка для измерения отношения  для воздуха состоит из стеклянного баллона с воздухом, который при помощи крана может объединяться с насосом (резиновая груша) или атмосферой. Разность между давлением воздуха в баллоне и атмосферным давлением измеряется открытым жидкостным (вода) манометром, одно из колен которого соединяется с баллоном (рис. 10.1).

для воздуха состоит из стеклянного баллона с воздухом, который при помощи крана может объединяться с насосом (резиновая груша) или атмосферой. Разность между давлением воздуха в баллоне и атмосферным давлением измеряется открытым жидкостным (вода) манометром, одно из колен которого соединяется с баллоном (рис. 10.1).

Рис. 4.1

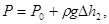

С помощью резиновой груши в сосуд накачивают воздух до некоторого давления P, превышающего атмосферное. Так как при быстром закачивание воздуха его температура поднимается несколько выше комнатной, то некоторое время следует подождать пока воздух в баллоне охладиться до комнатной температуры. Давление в баллоне станет равным

,

,

где P0 – атмосферное давление,  – избыток давления сверх атмосферного, определяется по разности

– избыток давления сверх атмосферного, определяется по разности  уровней жидкости в манометре. Обозначим для этого состояния через m1 массу воздуха, находящегося в баллоне: T1 - его абсолютную температуру (комнатную); V – его объем (объем баллона).

уровней жидкости в манометре. Обозначим для этого состояния через m1 массу воздуха, находящегося в баллоне: T1 - его абсолютную температуру (комнатную); V – его объем (объем баллона).

Затем открывают кран К, соединяющий баллон с атмосферой, и воздух выпускают наружу до тех пор, пока давление в баллоне станет равно атмосферному P0 (выравнивание давление контролируют по манометру). После этого кран закрывают. При проведении этого процесса необходимо обеспечить условия, при которых расширение воздуха можно считать адиабатным. Для этого процесс нужно провести быстро, но не резко, чтобы предотвратить возникновение колебаний жидкости в манометре. За счет быстроты выхода воздуха теплообменом его с окружающей средой через стенки сосуда можно пренебречь. При этом расширяющийся воздух совершает работу против внешних сил (внешнего атмосферного давления) за счет убыли его внутренней энергии. Следовательно, температура воздуха в баллоне понизится, то есть станет ниже комнатной. Обозначим параметры оставшегося в баллоне воздуха в конце адиабатного расширения: m – масса оставшегося воздуха в баллоне,

P0 – давление воздуха в баллоне (равно атмосферному), V – объем оставшегося воздуха (объем баллона).

После закрытия крана К воздух в баллоне начинает нагреваться вследствие теплообмена с окружающей средой, давление его увеличивается, о чем можно судить по перемещению уровней жидкости в манометре. Когда температура воздуха в баллоне станет равной комнатной, перемещение уровней жидкости в манометре прекратиться и их разность Dh2 станет постоянной. В конце этого изохорного процесса температура воздуха в баллоне равна T1 (комнатной), давление –  , масса воздуха – m, объем – V.

, масса воздуха – m, объем – V.

Таблица 4.1

Сведем параметры состояния воздуха в баллоне.

| Обозначение процесса. | Состояние воздуха цифра- номер состояния | Масса | Объём | Давление | Температура |

| 0-1 | 1 – процесс адиабатного сжатия | m1 | V | P=P0+∆P | Выше комнатной |

| 1-2 | 2- после изохорного охлаждения | m1 | V | P=P0+∆P1 | Комнатная, Т1 |

| 2-3 | 3- после адиабатного расширения | m | V | Р0 | Ниже комнатной, Т2 |

| 3-4 | 4- после изохорного нагревания | m | V | P=P0+∆P1 | Комнатная, Т1 |

Масса m1 больше m, следовательно масса воздуха m остается в баллоне в течении всего эксперимента. Проанализируем три состояния этой массы воздуха в баллоне (2-е, 3-е, 4-е).

2. При давлении P1 и температуре T1 масса воздуха m занимает объем V1(V1<V).

3. При давлении P0 и температуре T2 масса воздуха m занимает объем V.

4. При давлении P2 и температуре T1 масса воздуха m занимает объем V.

Переход из второго в третье состояние происходит адиабатически, поэтому для него справедливо уравнение Пуассона

(1)

(1)

где  .

.

Переход из третьего состояния в четвертое происходит изохорно, поэтому можно применить закон Гей-Люссака:

(2)

(2)

Исключив из уравнений (1) и (2) T1 и T2. Получим

(3)

(3)

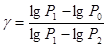

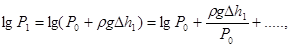

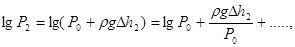

После логарифмирования уравнения (3) находим коэффициент Пуассона

(4)

(4)

Разложим  и

и  в ряд Тейлора и ограничимся его двумя первыми членами. Это возможно, так как

в ряд Тейлора и ограничимся его двумя первыми членами. Это возможно, так как  и

и  много меньше P0.

много меньше P0.

Подставив значения в (4), получим

Подставив значения в (4), получим

Задание 1

1. Закрыть кран К и, осторожно нагнетая воздух грушей, накачивать воздух в баллон, пока разность уровней жидкости в манометре не достигнет 15-20 см. После чего перегнуть шланг, соединяющий резиновую грушу с баллоном, и зажать зажимом А.

2. Через 2-3 минуты, когда закончится изохорный процесс и давление перестанет изменяться, произвести отсчет разности уровней жидкости в манометре Dh1.

3. Открыть кран К. Как только давление в баллоне вы равняется с атмосферным, кран закрыть. Процесс провести быстро.

4. Через 2-3 минуты, когда закончится изохорный процесс и давление перестанет изменяться, произвести отсчет разности уровней жидкости в манометр Dh2.

5. Повторить опыт 5-7 раз (по указанию преподавателя). Результаты опыта занести в табл.4.2.

Таблица4.2

| № п/п | ∆h1 | ∆h2 | ∆h1-∆h2 | γi | <γ> | ∆γi | ∆γ2i | S | ∆γ |

| . | |||||||||

| . | |||||||||

| . | |||||||||

| . | |||||||||

| . | |||||||||

6. Вычислить  для каждого опыта, найти

для каждого опыта, найти  и рассчитать полуширину доверительного интервала

и рассчитать полуширину доверительного интервала  по правилам оценки случайной погрешности прямых измерений.

по правилам оценки случайной погрешности прямых измерений.

7. Записать ответ в виде  .

.

Задание 2

1. Вычислите теоретическое значение  для воздуха через число степеней свободы и сравните с экспериментальным значением.

для воздуха через число степеней свободы и сравните с экспериментальным значением.

2. Проанализируйте протекающие с воздухом процессы с точки зрения первого начала термодинамики и изменения параметров. Заполните табл.4.3.

Таблица4.3

| Процесс | Название процесса | Первое начало термодинамики | Направление превращения энергии | Параметры | ||

| P | V | T | ||||

| 0-1 | ||||||

| 1-2 | ||||||

| 2-3 | ||||||

| 3-4 |

При заполнении табл.4.3 используйте обозначения:  – параметр увеличивается,

– параметр увеличивается,  – параметр уменьшается, = - параметр не изменяется: направление превращения энергии записывайте в виде, например:

– параметр уменьшается, = - параметр не изменяется: направление превращения энергии записывайте в виде, например:  , что означает: теплота превращается во внутреннюю энергию.

, что означает: теплота превращается во внутреннюю энергию.

3. Преобразуйте уравнение Пуассона вида  в вид

в вид  . Используйте для этого уравнение Клайперона – Менделеева.

. Используйте для этого уравнение Клайперона – Менделеева.

Контрольные вопросы.

1. В чем заключается физический смысл теплоемкости?

2. Дать определение молярной и удельной теплоемкости и записать математически связь между ними.

3. Почему Сp >Cv?

4. Дать определение степеней свободы.

5. Является ли величина одинаковой для всех газов?

6. Дать характеристику изотермическому, изобарическому, изохорному, адиабатическому газовым процессам. (условия протекания, уравнения, графики, 1-е начало термодинамики, работа, количество теплоты).

7. Дать понятие и записать выражение внутренней энергии идеального газа.

8. Объяснить сущность 1-го начала термодинамики.

9. Вывести рабочую формулу.

10. Какое влияние окажет на результат опыта запаздывание при закрытии крана К?

11. Какие процессы протекают с воздухом в баллоне в ходе работы?

Литература: (6,7).

Список рекомендуемой литературы.

1. Грабовский Р.И. Курс физики. – М., 1980.

2. Лабораторный практикум по физике/Под ред. А.С.Ахматова. – М., 1980.

3. Савельев И.В. Курс общей физики. – М., 1982. – Т.1.

4. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. – М., 1981. – Т.1.

5. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Милковская Л.Б., Сергеев Г.П. Курс физики. – М., 1963.

6. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1980,2000.

7. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики 1989г.

8. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Курс физики, т 1,2,3– М., 1973-1979 г.

9. Практикум по общей физике. Под ред. З.И.Авдусь. – М.: Просвещение, 1971.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Общая рекомендация. 5

Лабораторная работа 1. Определение коэффициента вязкости жидкости. (4часа). 6

Лабораторная работа 2. Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва кольца (4часа). 10

Лабораторная работа 3. Определение коэффициента поверхностного натяжения методом Ребендера (4часа). 14

Лабораторная работа 4. Определение коэффициента Пуассона для воздуха (4 часа). 19

Список рекомендуемой литературы. 25

2015-03-22

2015-03-22 1261

1261