"Основы оценки ресурсов и эффективности"

Вариант №8

Выполнил: ст-нт гр №

Томск-2015

Содержание

1.Анализ первичного производства угля..................................................…3

2.Анализ операций обслуживания угля........................................................9

3.Анализ конечного потребления угля.........................................................17

4.Поиск методик и технологий ресурсоэффективности.................................19

5.Выводы.........................................................................................................21

6. Список литературы.....................................................................................22

1. Анализ первичного производства угля.

Уголь — это полезное ископаемое, вид топлива, которое образуется под землей из частей древних растений без доступа кислорода.

Издревна уголь является первым из используемых человеком видов ископаемого топлива.

При сжигании одного килограмма угля выделяется 2,93 кг CO2 и вырабатывается 23-27 МДж (6,4-7,5 кВт·ч) энергии или, при КПД 30 % — 2,0 кВт·ч электричества.

Чтобы уголь образовался в природе необходимо большое накопление растительной массы. Самые древние угольные месторождения насчитывают возраст около 300-400 милл. лет. Эти месторождения образуются в торфяных болотах, где накапливается много органического вещества и при отсутствии кислорода формировались угли. Так большинство промышленных на сегодня месторождений из древности, но существуют и современные, более молодые месторождения

Уголь образуется в условиях, когда гниющий растительный материал накапливается быстрее, чем происходит его бактериальное разложение. Это происходит в болотах, где есть стоячая вода, обеднённая кислородом, и препятствует жизнедеятельности бактерий и предохраняет растительную массу от полного разрушения. На определённой стадии процесса выделяемые кислоты предотвращают дальнейшую деятельность бактерий и возникает торф, который является исходным продуктом для образования угля. Когда происходит его захоронение под другими наносами, то он испытывает сжатие, происходит утеря воды и газов и преобразуется в уголь.

Уголь это органическое вещество, которое подвергается медленному разложению под действием биологических и геологических процессов, Основой образования угля являются растительные остатки. следовательно различают 4 типа угля:

- бурый уголь (лигниты).Этотвердый ископаемый уголь, который образуется из торфа. Он содержит 65—70 % углерода, имеет бурый цвет, является наиболее молодым из ископаемых углей. Бурый уголь используется как местное топливо и как химическое сырье. Он содержат много воды, около 43 %, и имеют низкую теплоту сгорания. Так же содержит большое количество летучих веществ, до 50 %. Бурый уголь образуются из отмерших органических остатков под давлением нагрузки и под действием повышенной температуры на глубинах около 1 километра.

-каменный уголь.Этоосадочная порода, которая представляет собой продукт глубокого разложения остатков растений (древовидных папоротников, хвощей и плаунов, первых голосеменных растений). По химическому составу каменный уголь представляет смесь высокомолекулярных полициклических ароматических соединений с высокой массовой долей углерода, воды, летучих веществ с небольшими количествами минеральных примесей, которые при сжигании угля образуют золу. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов. Это определяет их теплоту сгорания. Ряд органических соединений, которые входят в состав каменного угля, обладает канцерогенными свойствами.

Содержание углерода в каменном угле составляет от 75 % до 95 %. Каменный уголь содержит до 12 % влаги и поэтому имеет более высокую теплоту сгорания по сравнению с бурым углем. Так же содержит до 32 % летучих веществ, за счёт чего хорошо воспламеняется. Каменный уголь образуются из бурого угля на глубинах около 3 километров.

-антрацит. Это самый глубоко прогревавшийся при своем возникновении уголь с наиболее высокой степенью углефикации. Он характеризуется большой плотностью и блеском и содержит 95 % углерода. Применяется как твердое высококалорийное топливо с теплотворностью 6800—8350 ккал/кг. Антрацит имеет наибольшую теплоту сгорания, но плохо воспламеняется. Он образуется из каменного угля при повышении давления и температуры на глубинах 6 километров.

-графит. Это минерал из класса самородных элементов, одна из модификаций углерода. Имеет слоистую структуру. Слои кристаллической решётки могут по-разному располагаться относительно друг друга, образовывать целый ряд политипов, с симметрией от гексагональной сингонии до тригональной(дитригонально -скаленоэдрический). Имеет слои слабоволнистые, практически плоские, которые состоят из шестиугольных слоёв атомов углерода.

Добыча угля.

Способы добычи угля зависят от глубины его залегания. Разработка ведется открытым способом в угольных разрезах когда глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. Но при всё большем углублении угольного карьера выгодно вести разработку угольного месторождения подземным способом. Для извлечения угля с больших глубин используются шахты. Самые глубокие шахты на территории Российской Федерации добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров.

В России существует 5,5 % мировых запасов угля, 272,1 млрд. тонн общих запасов, в том числе разведанных — 193 млрд. тонн. Такая разница с запасов угля обусловлена тем, что большая часть не пригодна к разработке, так как находится в области вечной мерзлоты. 70 % приходится на запасы бурого угля. В табл.1 представлена добыча угля в России в тоннах.

Табл.1. Добыча угла в России.

| Год | Млн. тонн. |

Табл.2.Основные угольные бассейны России

| Угольный бассейн | Тип углей* | Запасы, млрд тонн | Добыча в 2012 году, млн тонн | Качество углей | |||

| А+В+С1 | С2 | Содержание, % | Теплота сгорания, МДж/кг | ||||

| золы | серы | ||||||

| Канско-Ачинский (Красноярский край, Кемеровская область) | Б, К | 79,3 | 38,9 | 42,1 | 6-15 | 0,3-1 | 11,8-15,5 |

| Кузнецкий (Кемеровская область) | К, Б | 53,1 | 15,1 | 175,5 | 10-16 | 0,3-0,8 | 22,8-15,5 |

| Иркутский (Иркутская область) | К, Б | 7,6 | 4,6 | 12,4 | 7-15 | 1,5-5 | 17,6-22,6 |

| Печорский (Республика Коми) | К | 7,1 | 0,5 | 10,6 | 8,5-25 | 0,5-1 | 18,1-26,7 |

| Донецкий (Ростовская область) | К | 6,5 | 3,2 | 10,5-29 | 1,8-4,2 | 18,5-20,1 | |

| Южно-Якутский (Республика Саха (Якутия)) | К | 4,5 | 2,7 | 11,4 | 10-18 | 0,3-0,5 | 22-37,4 |

| Минусинский (Республика Хакасия) | К | 0,4 | 12,5 | 6,6-29,7 | 0,5-0,6 | 18-32 | |

| * К – каменные, Б – бурые |

Самыми крупными и перспективными месторождения ми в России являются Эльгинское месторождение и Элегетское месторождение.

Эльгинское месторождение находится в Республика Саха, Якутия. Оно принадлежит фирме ОАО «Мечел». Это самый наиболее перспективный объект для открытой разработки, находящийся на юго-востоке Республики Саха в 415 км к востоку от города Нерюнгри. Площадь месторождения составляет 246 км². Месторождение представляет собой пологую брахисинклинальную асимметричную складку. Основные угольные пласты приурочены к отложениям нерюнгринской (6 пластов мощностью 0,7-17 м) и ундыктанской (18 пластов мощностью также 0,7-17 м) свит. Большая часть ресурсов угля сосредоточена в четырёх пластах сложного строения. Угли в основном полублестящие линзовидно-полосчатые с очень высоким содержанием ценного компонента — витринита, в размере 78-98 %. Эльгинский уголь можно обогатить до высших мировых стандартов и получить экспортный коксующийся уголь высокого качества. Месторождение представлено мощными (до 17 метров) пологими пластами с перекрывающими отложениями небольшой мощности (коэффициент вскрыши — около 3 куб м на тонну рядового угля), что очень выгодно для организации добычи открытым способом.

Элегестское месторождение находится в республике Тыва. Оно обладает запасами около 1 млрд. тонн коксующегося угля дефицитной марки «Ж». 80 % запасов находится в одном пласте толщиной 6,4 м. Лицензия на разработку элегестских углей принадлежит Енисейской промышленной компании, входящей в структуру «Объединенной промышленной корпорации». Правительственная комиссия по инвестиционным проектам РФ 22 марта 2007 года одобрила реализацию проектов по строительству железнодорожной линии «Кызыл-Курагино» в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тува.

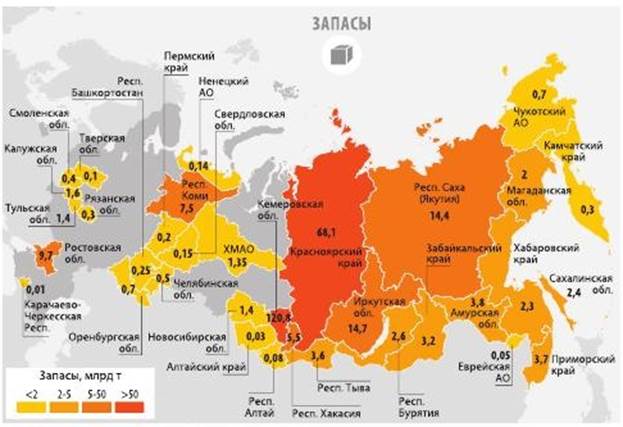

На рис.1 показано распределение ресурсов России в угле.

Рис.1. Распределение ресурсов угля в России, млрд. тонн.

В табл.3 представлены крупнейшие производители угля в России.

Табл.3. Крупнейшие производители угля в России.

| Наименование | Производтво угля, млн. тонн |

| СУЭК | 79,5 |

| Кузбассразрезуголь | 39,3 |

| Южкузбасуголь | 18,1 |

| Южный Кузбасс | 15,6 |

| Угольная компания "Заречная" | 9,9 |

| Красноярсккрайуголь | 3,7 |

Одними из крупнейших угольных компаний в России являются:

-Северсталь

-СуЭк

-Кузбассразрезуголь-

-ООО Мечел

-ОАО Сибуглемет

-Евраз

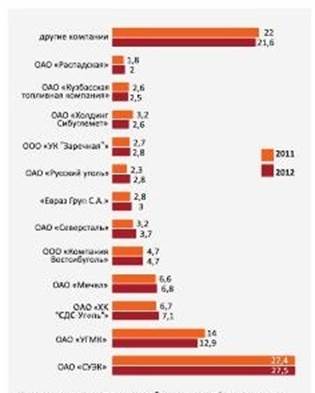

Рис.2. Доля российских компаний в угледобыче страны в 2011-2012гг, %.

Табл.4. Использование МСБ углей России.

| Число действующих эксплуатационных лицензий | |

| Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска | |

| Добыча углей всех типов по маркшейдерским замерам, млн тонн | 321,8 |

| Валовая добыча углей*, млн тонн | 354,8 |

| Экспорт каменных углей, млн тонн | 130,4 |

| Импорт каменных углей, млн тонн | 31,2 |

| Средние контрактные цены энергетических углей в 2013 г., долл./т | 92,5 |

| Средние контрактные цены высококачественных коксующихся углей в 2013 г., долл./т | 157,5 |

| Ставка налога на добычу | 4% |

| * – общее количество добытого, включая пустую породу |

Цена.

Качество угля и стоимость транспортировки влияют на стоимость самого угля.По России на сегодня цены колеблются от 1150—1680 рублей за тонну. На мировом рынке цена достигает 3500-3650 рублей за тонну.

В России роль угля имеет большое значение, но не превышает роли природного газа. В топливном балансе составляет около 28%, в электроэнергии не более20%.

Но несмотря на экономические изменения, стоимость 1 тонны угля в большинстве случаев является самой низкой по сравнению с мазутом и газом. Основная трудность использования угля заключается в высоком уровне выбросов от сжигания угля — газообразных и твёрдых, таких как зола. В большинстве развитых стран, как и в России, действуют жёсткие требования по уровню выбросов, допустимых при сжигании угля. В странах ЕС используются жёсткие штрафные санкции к ТЭЦ, превышающим нормы (вплоть до 50 евро за каждый выработанный МВт*ч электроэнергии). Здесь выходом из ситуации является использование различных фильтров, к примеру электрофильтров в газоходах котлов, либо сжигание угля в виде водоугольных суспензий, при котором из-за более низкой температуры горения угля существенно снижаются выбросы оксидов NOx до 70%. Зола, получаемая от сжигания угля, может использоваться в строительной индустрии. Но трудность использования золы заключается в том, что ее удаление происходит в большинстве случаев путём гидрозолоудаления, а это затрудняет её погрузку для дальнейшей транспортировки и использования.

2. Анализ операций обслуживания угля.

Хранят уголь на несколько возвышенном месте и с таким расчетом, чтобы в дождливое время года и во время весеннего половодья, вода не подмачивала угли снизу. Когда же такого места вблизи углежжения или пункта отправок угля нет, то необходимо искусственно его повышать путем настила из жердей, рейки и насыпи уплотненной земли.

Создание последующих условий хранения угля должны быть направлены к защите его от воды, которая попадает сверху.

Это достигается двумя способами:

1) устройством специальных угольных куч,

2) постройкой угольных сараев и навесов.

Угольные кучи. В лесу или где углежжение производится временно, и при непродолжительном сроке хранения угля, угольные хранилища делаются простые, не требуют значительных затрат денег. Таким углехранилищем и является угольная куча.

На предварительно подготовленное место уголь ссыпается в плотную кучу, высота которой от 2% до 5 м. Стенки (бока) кучи делаются крутыми. Необходимо ей придать такую форму, чтобы она способствовала быстрому стоку попадаемой на кучу воды. Сверху куча обсыпается мелочью угля, а потом верхняя поверхность (голова кучи) покрывается горбылями или корой.

В зимнее время, при вывозке угля санному пути, угольные кучи можно прикрывать хвоей, которая хорошо предохраняет уголь от снега. Летом возможно оставлять их без покрышки и засыпать кучи мелочью угля.

Для создания наиболее крутых стенок куч, назначенное для ссыпки угля место обносится забором, высотой в 1%—2 м и хорошо закрепляется. Прикрывающий сверху кучи материал, располагается так, чтобы попадаемая вода могла стекать за забор.

Угольные сараи и навесы. В местах центрального углежжения, где происходят большие скопления угля, вывозимого через большой промежуток времени, на складах, куда уголь прибывает из разных мести хранится долгое время, углехранилища строятся более основательно, в виде сараев, навесов.

Угольные сараи строят так, чтобы можно было их легко превратить в навес и обратно.

Сарай устраивается на столбах, которые врыты через каждые 4,5 м в землю, на глубину от 30 до 150 см.

При слабом грунте для устройства большего сарая, столбы врываются глубоко. Верхняя связь может быть ординарной. Крыша сарая делается драночная или тесовая, стенки забираются жердями, легко разбирающимися.

Когда сарай строится на сухом возвышенном месте, то пол не делают. Размеры сарая: длина 18—35 м, ширина 8, высота по связи 3 м и от связи до конька крыши 3 м.

Малого размера сараи делаются упрощенно. Устраивают забор, сверху делают легко разбираемую крыша, которая часто может собираться после ссыпки угля.

Основные способы транспортировки угля:

-с помощью железнодорожных перевозок,

- автоперевозки,

-морским транспортом,

-посредством углепроводов.

На протяжении долгих лет транспортировка угля с помощью железнодорожного транспорта является основным видом экспедирования груза. С помощью железнодорожного транспорта поставлять уголь просто, выгодно, экономно и надежно.

Углепроводы как и преимущества имеют и недостаки наряду с железнодорожными перевозками.

При перевозке каменного угля влажностью больше 7%, а бурого влажностью больше 30% применяют профилактические меры:

- обсмаливание;

- смешивание влажного и сухого ископаемого;

- промораживание;

- пересыпка древесными опилками.

Обсмаливание производят с помощью тяжелых масел коксохимического производства при задействовании специализированных обсмаливающих установок. Когда невозможно использовать обсмаливающие установки, то влажные угли могут перевозиться применяя другие профилактические меры.

За счет прослойной пересыпки добавляют сухой угол к влажному. Один слой сухого топлива насыпается на пол вагона, а два слоя насыпаются по высоте погрузки. Пересыпку опилками влажных углей осуществляют в три слоя: первый 30-40см, второй и третий 20-30см.

В холодное время года перевозят шлам только в промороженном виде.. Транспортировка угля автомобильным транспортом осуществляется тогда, когда объем груза небольшой и нет выхода к железнодорожным путям или к морю.

Перевозка посредством автомобиля это сложный процесс. Он состоит из ряда операций: погрузка, перемещение, выгрузка. Уголь специфический груз и при его неправильной погрузке происходят существенные потери, так же и при транспортировке, особенно при длительных расстояниях.

Необходимо тщательно выбирать транспортное средство, чтобы не потерять качество угля, так как раздробленное сырье ценится уже ниже. Для наибольшей эффективности транспортировки твердого топлива учитывают транспортные средства максимально подходящие для дороги и их грузоподъемность.

Транспортировка угля в России осуществляется еще таким способом как морской или речной. Данный вид грузоперевозок достаточно медленный, но очень надежный. Использование специальных контейнеров для перевозок может гарантировать практически 100% сохранность и надежность перевозки. Такой способ дает возможность полностью контролировать процесс грузоперевозки и эффективно поставлять угли покупателю.

Из-за большой перегруженности железных дорог и высокой себестоимости перевезенного по ним угля создали новую систему для транспорта угля на большие расстояния- это сооружение для транспорта угля трубопроводов, по которым осуществляется его передача.

Углепровод связывает между собой углемоечную фабрику и электростанцию, которые расположены на расстоянии173 км друг от друга. Производительность трубопровода 1,1 млн. тонн угля в год. Экономисты доказали, что стоимость транспортировки угля по нему ниже на 43% по сравнению с обычной железнодорожной перевозкой.

Перед транспортировкой уголь размельчается, затем смешивается с водой в отношении 1:1. Все это поступает в резервуары и дожидается перекачки. Электростанция, которую питает углепровод, расходует угля около 660 тонн/час. Для того чтобы ритмично снабжать ее углем, диаметр трубы должен составлять 450 мм, скорость пульпы—1,8 м/с. На месте потребления пульпа поступает в центрифуги и в ней остается только 10—15% воды. Перед поступлением в топки электростанции, уголь проходит через распылитель, в котором высыхает.

У этого способа так же есть и недостатки. При увеличении концентрации угля выше определенной критической нормы, возрастает гидравлическое сопротивление и энергоемкость установки - гидротранспорт становится неэффективным. Установки для приготовления пульпы и обезвоживания угля огромные и дорого стоят. Это отрицательно сказывается на экономических показателях всей системы. Но помимо этого у угля есть особенность. В отличие от других сыпучих материалов при измельчении и намачивании он не теряет своих свойств и качеств.

Экономические показатели трубопроводного транспорта улучшаются с увеличением диаметра труб и количества транспортируемого груза. По углепроводу с диаметром 1420 мм. можно транспортировать до 37,0 млн. тонн угля в год. Затраты будут в этом случае ниже, чем при перевозке угля по железным дорогам, автотранспортом и даже при создании специализированной железнодорожной магистрали с высокой провозной способностью.

Экспорт.

Угольная отрасль в России представлена в основном частными компаниями, осуществляющими всю добычу угля в России. Но так же сформировался и ряд крупных акционерных обществ (управляющих компаний) и холдингов, владеющих угольными активами. Практически все шахты, добывающие коксующийся уголь, интегрированы в металлургические холдинги.

Экспортные поставки российского угля по итогам 2012 года составляют 131 млн. тонн, это на 9,2% выше показателя 2011. Через морские порты было отправлено на экспорт 115,9 млн. тонн угля, через морские порты России – 87,4 млн. тонн, рост составляет 14,1%.

Основной объём поставок угля осуществляется в Северо-Западном направлении – 55,1 млн. тонн и в Дальневосточном направлении – 47 млн. тонн.

По состоянию на 2013 год проектные мощности угольных терминалов морских портов России составляют 91 млн. тонн в год, в Арктическом бассейне – 13,5 млн. тонн, в Балтийском – 20 млн тонн, в Азово-Черноморском – 11,5 млн. тонн, в Дальневосточном – 46 млн. тонн.

Перегрузка угля осуществлялась в 41 морском порту России, в 28 портах России осуществлялась перегрузка в экспортном направлении.

Основной объём перевалки экспортного угля осуществлялся через порты Восточный (21,5 млн. тонн- 24,6% от общего объёма), Усть-Лугу (15,7 млн. тонн- 18%), Ванино (13,2 млн. тонн- 15,1%), Мурманск (11,7 млн. тонн- 13,4%), Посьет (4,6 млн. тонн- 5,2%), Находку (4,4 млн. тонн- 4,9%), Высоцк (3,3 млн. тонн- 3,8%), Туапсе (2,8 млн. тонн- 3,2%), Шахтёрск (1,7 млн. тонн- 1,9%), Владивосток (1,4 млн. тонн- 1,6%), Ростов-на-Дону (1,2 млн. тонн- 1,4%).

Основными импортёрами российского угля являются: Япония (17% от экспортных объёмов угля, поставляемых через российский порты), Южная Корея (16,5%), КНР (13,5%), Великобритания (10,8%), Турция (8,1%), Германия (4,9%), Финляндия (4,6%), Нидерланды (4,3%), Тайвань (4,2%) и Франция (2,5%).

В морских портах перевалка угля на универсальных причалах осуществляется грейферным способом. Специализированные перегрузочные комплексы существуют в портах Восточный, Ванино и Усть-Луга, через них перегружается 57,1% от общего объема перевалки угля в морских портах России.

Низкая интенсивность крановой погрузки и отсутствие возможности принимать в большинстве российских портов крупнотоннажные суда (дедвейтом более 40 тыс. тонн) снижают конкурентоспособность и эффективность российского экспорта.

Перераспределение перевалки угля в сторону увеличения объемов его переработки в российских портах произходит благодаря строительству специализированных перегрузочных угольных комплексов мощностью по 12 млн. тонн в портах Усть-Луга (ОАО «Ростерминалуголь») и Ванино (ЗАО «Дальтрансуголь»), и реконструкции и модернизации перегрузочных комплексов в портах Мурманск, Высоцк и Посьет.

Функционирование угольной промышленности России происходят на фоне двух основных тенденций – снижения внутреннего потребления угля в электроэнергетике и многократного роста экспорта российского угля.

Объем экспорта российского угля вырос в пять раз.

Такая тенденция сохраняется и сегодня. Российские угольные компании стремительно наращивают экспорт угля, доведя его объемы до 115 млн. тонн в 2010 году – третье место в мире после Австралии (экспортирует 300 млн. т) и Индонезии (200 млн. т).

Уголь, на который приходится 76 % общих запасов энергоресурсов, составляет в их производстве всего 11% и покрывает лишь 17 % выработки электроэнергии и 20% производства тепла.

Основной особенностью территориального размещения запасов угля является их концентрация в центре России – в Кемеровской области и Красноярском крае, там сосредоточено более 60% от всех учтенных в государственном балансе запасов угля.

Определяющими факторами развития отрасли остаются спрос на угольную продукцию со стороны внутреннего и международного рынков и осуществляемые угольными компаниями инвестиционные вложения, направленные на расширение этих рынков.

Из 323 млн. тонн российского угля, добытого в 2010 году, на открытый способ добычи приходится 220 млн т, или 68%. Подземным способом на шахтах добыто 102 млн. т (32%). В общем объеме добычи около 240 млн. т это каменные угли (74%). Бурых углей около75 млн. тонн (23%) и антрацитов – 8,7 млн. тонн (менее 3%). На энергетические угли приходится 258 млн. тонн (80%), на коксующиеся – 65 млн. тонн (20%).

Две трети российского экспорта угля, около 62% обеспечивают три угледобывающие компании: ОАО «СУЭК», ОАО УК «Куз бассразрезуголь» и ОАО «ХК "СДСУголь"». Экспорт компании ОАО «СУЭК» в 2012 г. достиг 38,8 млн т, почти на 30% против предыдущего года. На 10% увеличился объем экспортных поставок компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь»- более 25 млн т. Более 16 млн т угля в 2012 г. продала за рубеж компания ОАО «ХК «СДС-Уголь», что на 31% выше показателя 2011 г. Цены на уголь в течение 2012 г. и 2013 г. снижались, особенно на коксующийся. Средняя цена коксующегося угля в 2013 г. понизилась от- носительно предыдущего года на четверть. Основной причиной неблагоприятной конъюнктуры рынка углей является избыток предложения из-за увеличения добычи в Австралии, Индонезии и Монголии на фоне слабого спроса на сырье от Китая и сложной ситуации в мировой экономике.

В перспективе приоритет экспорта усугубит отставание России от мирового уровня в технологиях использования угля и получения из него продуктов высокого передела. Зная это, угольщики развивают переработку и обогащение угля внутри страны. Темпы роста такой переработки опережают темпы прироста добычи. В то же время развитие переработки энергетических углей не находит адекватной ответной реакции со стороны потребителей внутреннего рынка, поэтому основная часть обогащенных энергетических углей тоже поставляется на экспорт, где энергетические концентраты и сортовые угли пользуются высоким спросом.

Потребители на внутреннем рынке (прежде всего электростанции и котельные) экономически не готовы активно использовать обогащенный энергетический уголь. В итоге угольная генерация в России не растет и, по оценкам зарубежных и российских экспертов, не будет значительно расти и в перспективе. При существующих темпах падения спроса на уголь в России емкость внутреннего рынка угля (по самому пессимистическому прогнозу) может сократиться вдвое: с 184 до 70-80 млн. тонн.

Так как Россия занимает лидирующие позиции по добыче полезного ископаемого, естественно, что она является одним из мировых экспортеров угля. Экспорт угля из России с каждым годом набирает обороты. А именно, купить уголь в России предпочитают компании из стран Европейского Союза, а также Турции, Японии, Китая и других. Угольная промышленность занимает важное место в народном хозяйстве страны, поскольку топливо используют для выработки электроэнергии. Большинство компаний России, занимающихся выработкой этой породы в стране, являются частными. Крупнейшим компании- относятся Сибуглемет, Кузбассразрезуголь, Евраз, СУЭК, Распадская, Южкузбассуголь, Южный Кузбасс, Мечел и СИБПЛАЗ. Угольная отрасль является одной из наиболее перспективных, поэтому на ее развитие ежегодно выделяются большие средства из бюджета.

Запасы энергетических углей составляют около 80% или 153,3 млрд. тонн. В структуре запасов энергетических углей доминируют бурые угли, их доля составляет 52,6% от общего объема запасов или 66% от запасов энергетических углей (101,5 млрд. тонн). Доля каменных энергетических углей составляет 23,3% или 45,1 млрд. тонн. Менее всего в структуре запасов углями являются антрациты, их доля составляет 3,5% или 6,7 млрд. тонн.

Табл.5. Состояние МСБ углей РФ на 1 января 2013 года, млрд. тонн

| Прогнозные ресурсы | Р1 | Р2 | Р3 |

| количество | 462,7 | 382,6 | |

| Запасы | Разведанные (А + В + С1) | С2 | |

| Количество в недрах | 194,7 | 79,3 | |

| Изменение по отношению к запасам на 1.01.2012 года | 1,07 | -0,19 | |

| Доля распределенного фонда | 18,5 | 4,7 |

Рис. 2. Распределение запасов угля на территории России.

На территории страны располагается много угольных бассейнов. Но качество угля, объем запасов и показатели добывания полезного ископаемого для них различны. Кузнецкий и Канско-Ачинский производят большую часть всего топлива в стране. Кроме них большие запасы полезного ископаемого находятся в Печорском, Донецком, Иркутско-Черемховском и Южно-Якутском бассейнах. Кузнецкий бассейн, находящийся на западе Сибири в Кемеровской области, имеет залежи высококачественной породы. В этом промышленном регионе страны производят коксующийся уголь. Главными центрами по добыванию ископаемого являются Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск и Анжеро-Судженск. Каменный уголь в России, который добывается на Кузбассе, считается одним из самых высококачественных в стране.

Второй по значимости бассейн Канско-Ачинский расположен в Сибири. На него приходится около 12% всех запасов полезного ископаемого. В этом бассейне добивают бурый уголь, самый дешевый в стране в связи с тем, что его добыча происходит открытым (карьерным) способом. Низкое качество топлива влияет на его низкую транспортабельность. В центрах добычи бурого угля, к которым относятся Ирша-Бородинский, Назаровский и Березовский резервы, функционируют большие тепловые станции.

Добыча угля в России шахтным способом ведется преимущественно в Печерском и Донецком районах. Топливо, которое добывают этим способом, имеет довольно высокую себестоимость.

Часть запасов углей находится в промышленно не развитых регионах с суровыми природными условиями. Это угли Тунгусского, Зырянского, Ленского бассейнов, месторождений Магаданской области, Чукотского АО, севера Красноярского края. Наиболее промышленно значим Ерунаковский район. Там активно ведется строительство новых шахт и разрезов.

В России сосредоточено около трети всех мировых запасов полезного ископаемого. Запасы бурого угля составляют около 101,2 млрд., каменного — 85,3 млрд., а антрацита — 6,8 млрд. Российская Федерация на сегодня занимает второе место в мире по количеству угольных ресурсов и пятое по объему добывания данного топлива. Запасы угля в России по подсчетам специалистов начнут постепенно уменьшаться только через 550 лет.

3.Анализ конечного потребления угля.

Применение угля многообразно. Он используется как бытовое, энергетическое топливо, сырье для металлургической и химической промышленности, для извлечения из него редких и рассеянных элементов. Перспективным является сжижение (гидрогенизация) угля с образованием жидкого топлива. Из каменных углей получают искусственный графит.

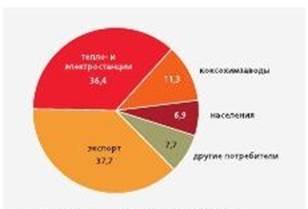

Основные направления потребления угля в России это тепловые электростанции. Тепловые электростанции потребляют порядка 123 млн. тонн, включая около 29 млн. тонн завозимого из Казахстана экибастузского угля. На экспорт было отправлено 115 млн. тонн угольной продукции. В адрес отечественной металлургии было поставлено около 40 млн. тонн коксующихся углей. Более 55 млн. тонн угольной продукции приходится на прочие направления, включая население, агропромышленный комплекс и коммунально-бытовые нужды.

Основные угольные активы сконцентрированы в 15-ти управляющих компаниях (холдингах), которые обеспечивают 82% от общего производства угля в России.

Из перевозимых по России 290 млн. тонн угольной продукции, около 100 млн. тонн приходится на концентраты и сортовые угли, 190 млн. тонн перевозится в рядовом виде.

На рис.3 показана структура потребления угля в России.

Рис.3. Структура потребления угля в России, %.

При добыче и обогащении углей побочными продуктами являются шахтные и вскрышные породы, отходы углеобогащения.

Шахтные отвальные породы - аргиллитами, алевритами, песчаниками, известняками. Они обладают высокой плотностью и трудно размокают в воде. Их относят к малопластичному или непластичному глинистому сырью.

В производстве строительных материалов интерес представляют отходы углеобогащения, которые характеризуются наименьшими колебаниями состава и свойств. Содержание угля, не выделенного в процессе обогащения, может достигать 20%. Отходы углеобогащения представлены обычно в виде кусков крупностью 8—80 мм.

В топках тепловых электростанций при сжигании твердых видов топлива образуется зола в виде пылевидных остатков и кусковой шлак, и золошлаковые смеси- продукты высокотемпературной (1200—1700 °С) обработки минеральной части топлива.

Зольная часть Донецкого, Печорского, Кузнецкого, Карагандинского и ряда других бассейнов содержит не более 8—10% СаО. Высококальциевая зольная частью с содержанием СаО 15—40% с каменными и бурыми углями -ряд бассейнов Средней Азии и Сибири.

Топливо сжигают в слое над колосниковой решеткой мелкими кусками или при вдувании в пылевидном состоянии. Золы пылевидного сжигания проходят высокотемпературную обработку. Они имеют однородный химический состав и небольшое содержание несгоревших частиц топлива. Часть золы оседает на трубах котла, поде и стенках топки, а основная ее масса (зола-унос) уносится с дымовыми газами, улавливается и скапливается в бункерах. От туда удаляется потоком воды или пневмотранспортом. На большинстве ТЭС применяется система Тидро-удаления для транспортирования золошлаковых смесей в отвалы.

Для применения золы в производстве строительных материалов предпочитают применять систему пневмоудаления золы. Она позволяет поставлять золу потребителям в сухом виде, с меньшим содержанием несгоревших частиц и предотвращать ее смерзание в отвалах зимой.

Наиболее эффективные золоуловители- электрофильтры. Их КПД равен 95-—97%. Сегодня установки для сухого золоудаления имеются на ряде тепловых электростанций. Количество улавливаемой золы превышает 10 млн т в год.

В связи с интенсификацией процессов сжигания твердого топлива и переходом к использованию в тепловой энергетике многозольных видов углей и сланцев перспективно применять топки с жидким шлакоудалением. Продуктами жидкого шлакоудаления из энергетических топок являются топливные гранулированные шлаки, которые образуемые в результате быстрого охлаждения водой минерального расплава. Жидкое шлакоудаление происходит за счет подогрева воздуха до температуры около 700 °С или снижения температуры плавления минеральной части топлива при добавке к ней флюса.

Шлаки, образуемые при более высоких температурах, в отличие от золы, практически не содержат несгоревшее топливо и имеют большую однородность. Его удаляют гидравлическим или сухим способом.

4. Поиск методик и технологий ресурсоэффективности.

У российских производителей угля нет другого выхода, как комплексно использовать богатый энергетический потенциал угольных месторождений. Это означает потребление угля для генерирования электроэнергии на собственные нужды, создание продукта с более эффективными потребительскими свойствами и добавленной стоимостью.

Внедрению новых технологий мешает не то, что уголь неперспективен как топливо, а мешает консерватизм, инерционность и пренебрежение инновациями. Решение, которое позволяет не только экспортировать уголь, но и расширить его использование внутри страны, очевидно и продиктовано логикой международного развития угольной отрасли - за счет более глубокой переработки.

Суть решения такова: непосредственно возле места добычи необходимо создать производственный комплекс газификации энергетических углей, который перерабатывает добытый уголь в современный отопительный продукт с высокой энергоотдачей. Одновременно высвобождаются тепло для отопления населенных пунктов и горючий газ, который смешивается с газом метаном от дегазации угольных пластов и поступает в газогенератор для выработки электроэнергии. Таким образом, решается сразу несколько задач: выпускается продукт с более высокой добавленной стоимостью (термококса или полукокса), генерируется электроэнергия для собственных нужд угледобывающего комплекса и решаются энергетические проблемы региона.

В недрах угольных месторождений России вместе с углём имеются весьма значительные запасы газа метана, прогнозные ресурсы которого оцениваются в 17,5 трлн. м3 (в пределах освоенных угольных бассейнов). С 2009 года в России угольный метан признан самостоятельным полезным ископаемым и отражается отдельной строкой в государственном балансе.

В Балтийском и Арктическом бассейнах через российские порты перегружается 59,2% от общего количества экспортных поставок угля в Северо-Западном направлении, через порты стран Балтии – 40,8%; в Азово-черноморском бассейне: через российские порты – 55,9%, через порты Украины – 44,1%.

Эти данные говорят о том, что в России необходимо проводить строительство угольных перегрузочных комплексов. Для этого и для обеспечения вывоза угля на экспорт с Элегестского, Эльгинского и других месторождений Сибири и Дальнего Востока, «Стратегией развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» предусмотрено строительство угольных перегрузочных комплексов.

Н а западном берегу Кольского залива в порту Мурманск планируют построить угольный терминал, мощностью 20 млн. тонн; в порту Тамань – построить угольный перегрузочный комплекс мощностью до 13,2 млн.; в порту Ванино (бухта Мучке) – построить угольный терминаа мощностью 25 млн. тонн; на побережье Уссурийского залива (в районе бухты Суходол, бухты Пять Охотников и мыса Голый) проектируются угольные терминалы общей мощностью около 30 млн. тонн; на острове Сахалин в районе мыса Изыльметьева планируется угольный терминал мощностью 10 млн. тонн; предполагается увеличение мощности угольных терминалов в портах Усть-Луга (северная часть порта) – на 25 млн. тонн, Восточный (3-я очередь) – на 6 млн. тонн и Посьет – на 3 млн. тонн.

Правительство РФ утвердило Программу развития угольной отрасли на период до 2030 года. Согласно этой программе добыча угля в России вырастет до 430 млн. тонн. Произойдёт смещение угледобычи в направлении Востока страны. Это снизит транспортные затраты и повысит эффективность поставок твердого топлива на экспорт. Экспорт российского угля оценивается в объёме 150 млн. тонн в 2020 году и 170 млн. тонн в 2030 году.

Программные мероприятия по увеличению перевалки угля предусматривают доведение специализированных мощностей угольных терминалов России к 2030 году также до 170 млн. тонн в год. Это позволит удовлетворить все потребности экспортеров российского угля.

5. Вывод.

Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству и экспорту угля. Добыча угля в Росси одна из основных сфер добывающей промышленности и ее развитию уделяют большое внимание. Для ее развития так же поступают средства из бюджета.

Так же в России существует мощная сырьевая база угля. Россия занимает по количеству запасов (274 млрд. тонн) второе место в мире после США. Ресурсный потенциал страны высок – прогнозные ресурсы угля наиболее достоверной категории Р1 оцениваются в 462,7 млрд. тонн. Большая часть прогнозных ресурсов локализована в пределах имеющихся в стране угленосных бассейнов, но имеются ресурсы для наращивания сырьевой базы углей и за их пределами.

Сегодня идет подъем угольной отрасли России не только в количественном выражении, но и в качественном. Но, к сожалению, этот подъем не связан с ростом внутреннего потребления. В основном уголь добывается на увеличение экспорта.

Для развития угольно-добывающей отрасли необходимо переоборудование действующих сегодня шахт, так как их модификация устарела и часто происходят аварии.

Так же следует обратить внимание на переработку и обогащение угля на территории России, таким образом увеличить стоимость вывозимого продукта.

Список литературы

1. Интернет-ресурс:https://www.bibliotekar.ru/spravochnik-110-stroitelnye-materialy/Материалы из отходов топливно-энергетиеской промышленности.

2. Строительные материалы из отходов промышленности. Учебно-справочное пособие-М.:Феникс, 2009г.

3. Интернет-ресурс: https://msd.com.ua/proizvodstvo-drevesnogo-uglya-v-kostrax/Хранение угля.

4.Интернет-ресурс: https://uglex.com/articles/292-sposoby-transportirovki-uglya.Способы транспортировки угля.

5. Интернет-ресурс: https://www.mineral.ru/Уголь

6. Природопользование. Учебник, Е.А. Крисунов - М.: Инфра-М, 2010г

7. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: учеб. пособие / под ред. проф. Е.П. Пузаковой. – М.: Экономистъ, 2009. – 622 с

8. С. Кретов И.И. Внешнеторговое дело: учеб. пособие / И.И. Кретов, К.В. Садченко; Акад. внеш. торговли. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 365 с

9. Экология. Шилов И.А.-М.:Юрайт,2011г.

10. Угольная промышленность. Климов С.Л. 2-ое изд.-М.:2009г.

11. Основы технологии добычи угля. Учебное пособие. Бондаренко И.С., Ковалевская К.М.- Донецк: Лизунов ПРесс,2013г., 425с.

12. Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса:монография/ В.В.Соболев и др. - Дн-цк: АРТ-ПРЕСС, 2013г-246с.

13. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Часть 1. Вскрытие и подготовка шахтных полей угольных месторождений: учебник: ЭБ / Л.А. Пучков и др.-М: Изд-во ОО "Международная академия связи",2009.-271 c.

14. Интернет-ресурс: https://топливоподача.рф/Углеподача.

15. Плужников К.И./ Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование- Москва: Транс Лит, 2009 г.

16. Уголь и химия. Зыков Д.Д.-М.: Книга по Требованию, 2012г.- 221с.

2015-05-05

2015-05-05 592

592