Исходные данные:  = 8.7 В,

= 8.7 В,  = 5 мА,

= 5 мА,  = 15 мА,

= 15 мА,  =23,

=23,

=

=  = 0,1,

= 0,1,  = 10 мВ/К.

= 10 мВ/К.

1. По заданному выходному напряжению  ПСН стабилитрон.

ПСН стабилитрон.

Параметры стабилитрона 2C411Б:

=8,0...9,5 В,

=8,0...9,5 В,  = 3 мА,

= 3 мА,  = 36 мА,

= 36 мА,  = 10 Ом,

= 10 Ом,  = 0,08 %/K

= 0,08 %/K

= 340 мВт.

= 340 мВт.

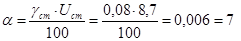

Проверяем выполнение условия по температурной компенсации выходного напряжения:

мВ/К.

мВ/К.

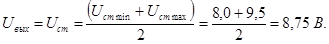

2. Величина выходного напряжения ПСН:

Определяют максимальное значение коэффициента стабилизации  . Принимаем Icт min = 3∙10-3 А:

. Принимаем Icт min = 3∙10-3 А:

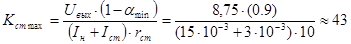

; Кст < Кст max

; Кст < Кст max

3. Задаем значение α~ = 0,03.

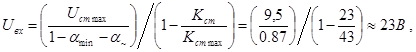

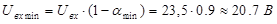

4. Определяют напряжение на входе ПСН

,

,

.

.

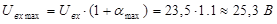

5. Величина гасящего резистора

Выбирают типовое значение номинала резистора

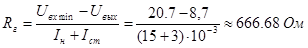

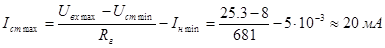

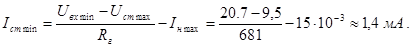

6.Определяем

,

,

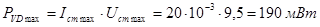

7. Определяют РVD max

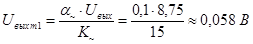

8. Находят Uвых m1

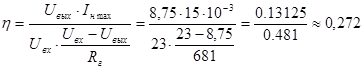

9. Вычисляем КПД стабилизатора

10. Определяем максимальный ток  , потребляемый стабилизатором

, потребляемый стабилизатором

мА.

мА.

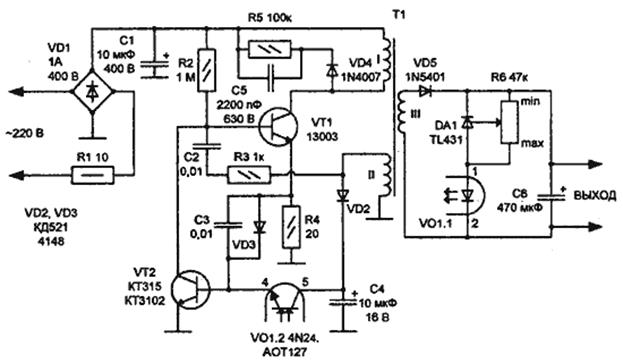

Схема представляет собой блокинг-генер

Схема представляет собой блокинг-генер

атор, реализованный на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Диодный мост VD1 выпрямляет переменное сетевое напряжение, резистор R1 ограничивает импульс тока при включении, а также выполняет функцию предохранителя. Конденсатор С1 необязателен, но благодаря ему блокинг-генератор работает более стабильно, а нагрев транзистора VT1 чуть меньше (чем без С1).

|

|

|

При включении питания транзистор VT1 слегка приоткрывается через резистор R2, и через обмотку I трансформатора Т1 начинает течь небольшой ток. Благодаря индуктивной связи, через остальные обмотки также начинает протекать ток. На верхнем (по схеме) выводе обмотки II положительное напряжение небольшой величины, оно через разряженный конденсатор С2 приоткрывает транзистор еще сильней, ток в обмотках трансформатора нарастает, и в итоге транзистор открывается полностью, до состояния насыщения.

Через некоторое время ток в обмотках перестает нарастать и начинает снижаться (транзистор VT1 все это время полностью открыт). Уменьшается напряжение на обмотке II, и через конденсатор С2 уменьшается напряжение на базе транзистора VT1. Он начинает закрываться, амплитуда напряжения в обмотках уменьшается еще сильней и меняет полярность на отрицательную.

Затем транзистор полностью закрывается. Напряжение на его коллекторе увеличивается и становится в несколько раз больше напряжения питания (индуктивный выброс), однако благодаря цепочке R5, С5, VD4 оно ограничивается на безопасном уровне 400...450 В. Благодаря элементам R5, С5 генерация нейтрализуется не полностью, и через некоторое время полярность напряжения в обмотках снова меняется (по принципу действия типичного колебательного контура). Транзистор снова начинает открываться. Так продолжается до бесконечности в цикличном режиме.

На остальных элементах высоковольтной части схемы собраны регулятор напряжения и узел защиты транзистора VT1 от перегрузок по току. Резистор R4 в рассматриваемой схеме выполняет роль датчика тока. Как только падение напряжения на нем превысит 1...1,5 В, транзистор VT2 откроется и замкнет на общий провод базу транзистора VT1 (принудительно закроет его). Конденсатор СЗ ускоряет реакцию VT2. Диод VD3 необходим для нормальной работы стабилизатора напряжения.

|

|

|

Стабилизатор напряжения собран на одной микросхеме - регулируемом стабилитроне DА1.

Для гальванической развязки выходного напряжения от сетевого используется оптрон VOL Рабочее напряжение для транзисторной части оптрона берется от обмотки II трансформатора Т1 и сглаживается конденсатором С4. Как только напряжение на выходе устройства станет больше номинального, через стабилитрон DA1 начнет течь ток, светодиод оптрона загорится, сопротивление коллектор-эмиттер фототранзистора VOL2 уменьшится, транзистор VT2 приоткроется и уменьшит амплитуду напряжения на базе VT1.

Он будет слабее открываться, и напряжение на обмотках трансформатора уменьшится. Если же выходное напряжение, наоборот, станет меньше номинального, то фототранзистор будет полностью закрыт и транзистор VT1 будет "раскачиваться" в полную силу. Для защиты стабилитрона и светодиода от перегрузок по току, последовательно с ними желательно включить резистор сопротивлением 100...330 Ом.

Налаживание

Первый этап: первый раз включать устройство в сеть рекомендуется через лампу 25 Вт, 220 В, и без конденсатора С1. Движок резистора R6 устанавли-вают в нижнее (по схеме) положение. Устройство включают и сразу отключают, после чего как можно быстрей измеряют напряжения на конденсаторах С4 и Сб. Если на них есть небольшое напряжение (согласно полярности!), значит, генератор запустился, если нет генератор не работает, требуется поиск ошибки на плате и монтаже. Кроме того, желательно проверить транзистор VT1 и резисторы R1, R4.

Если все правильно и ошибок нет, но генератор не запускается, меняют местами выводы обмотки II (или I, только не обоих сразу!) и снова проверяют работоспособность.

Второй этап: включают устройство и контролируют пальцем (только не за металлическую площадку для теплоотвода) нагрев транзистора VTI, он не должен нагреваться, лампочка 25 Вт не должна светиться (падение напряжения на ней не должно превышать пары Вольт).

Подключают к выходу устройства какую-нибудь маленькую низковольтную лампу, например, рассчитанную на напряжение 13,5 В. Если она не светится, меняют местами выводы обмотки III.

И в самом конце, если все нормально работает, проверяют работоспособность регулятора напряжения, вращая движок подстроечного резистора R6. После этого можно впаивать конденсатор С1 и включать устройство без лампы-токоограничителя.

Минимальное выходное напряжение составляет около 3 В (минимальное падение напряжения на выводах DA1 превышает 1,25 В, на выводах светодиода—1,5В).

Если нужно меньшее напряжение, заменяют стабилитрон DA1 резистором сопротивлением 100...680 Ом. Следующим шагом настройки требуется установка на выходе устройства напряжения 3,9...4,0 В (для литиевого аккумулятора). Данное устройство заряжает аккумулятор экспоненциально уменьшающимся током (от примерно 0,5 А в начале заряда до нуля в конце (для литиевого аккумулятора емкостью около 1 А/ч это допустимо)). За пару часов режима зарядки аккумулятор набирает до 80 % своей емкости.

О деталях

Особый элемент конструкции — трансформатор.

Трансформатор в этой схеме можно использовать только с разрезным ферри-товым сердечником. Рабочая частота преобразователя довольно велика, поэтому для трансформаторного железа нужен только феррит. А сам преобразователь — однотактный, с постоянным подмагничиванием, поэтому сердечник должен быть разрезным, с диэлектрическим зазором (между его половинками прокладывают один-два слоя тонкой трансформаторной бумаги).

|

|

|

Лучше всего взять трансформатор от ненужного или неисправного аналогичного устройства. В крайнем случае его можно намотать самому: сечение сердечника 3...5 мм2, обмотка I-450 витков проводом диаметром 0,1 мм, обмотка II-20 витков тем же проводом, обмотка III-15 витков проводом диаметром 0,6...0,8 мм (для выходного напряжения 4...5 В). При намотке требуется строгое соблюдение направления намотки, иначе устройство будет плохо работать, или не заработает совсем (придется прикладывать усилия при налаживании — см. выше). Начало каждой обмотки (на схеме) вверху.

Транзистор VT1 — любой мощностью 1 Вт и больше, током коллектора не менее 0,1 А, напряжением не менее 400 В. Коэффициент усиления по току Ь2ь должен быть больше 30. Идеально подходят транзисторы MJE13003, KSE13003 и все остальные типа 13003 любой фирмы. В крайнем случае, применяют отечественные транзисторы КТ940, КТ969. К сожалению, эти транзисторы рассчитаны на предельное напряжение 300 В, и при малейшем повышении сетевого напряжения выше 220 В они будут пробиваться. Кроме того, они боятся перегрева, т. е. требуется их установка на теплоотвод. Для транзисторов KSE13003 и МГС13003 теплоотвод не нужен (в большинстве случаев цоколевка — как у отечественных транзисторов КТ817).

Транзистор VT2 может быть любым маломощным кремниевым, напряжение на нем не должно превышать 3 В; это же относится и к диодам VD2, VD3. Конденсатор С5 и диод VD4 должны быть рассчитаны на напряжение 400...600 В, диод VD5 должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки. Диодный мост VD1 должен быть рассчитан на ток 1 А, хотя потребляемый схемой ток не превышает сотни миллиампер — потому что при включении происходит довольно мощный бросок тока, а увеличивать сопротивление резистора Шдля ограничения амплитуды этого броска нельзя — он будет сильно нагреваться.

Вместо моста VD1 можно поставить 4 диода типа 1N4004...4007 или КД221 с любым буквенным индексом. Стабилизатор DA1 и резистор R6 можно заменить на стабилитрон, напряжение на выходе схемы будет на 1,5 В больше напряжения стабилизации стабилитрона.

|

|

|

"Общий" провод показан на схеме только для упрощения графики, его нельзя заземлять и (или) соединять с корпусом устройства. Высоковольтная часть устройства должна быть хорошо изолирована.

Предлагаемый блок питания позволяет получать выходное стабилизированное напряжение от 1 В почти до значения выпрямительного напряжения с вторичной обмотки трансформатора (см. схему). На транзисторе VT1 собран узел сравнения: с движка переменного резистора R3 на базу подается часть образцового напряжения (задается источником образцового напряжения VD5VD6HL1R1), а на эмиттер - выходное напряжение с делителя R14R15. Сигнал рассогласования поступает на усилитель тока, выполненный на транзисторе VT2, который управляет регулирующим транзистором VT4.

При замыкании на выходе блока питания или чрезмерном токе нагрузки увеличивается падение напряжения на резисторе R8. Транзистор VT3 открывается и шунтирует базовую цепь транзистора VT2, ограничивая тем самым ток нагрузки. Светодиод HL2 сигнализирует о включении защиты от перегрузки по току.

В случае замыкания включение режима ограничения тока происходит не мгновенно. Дроссель L1 препятствует быстрому нарастанию тока через VT4, а диод VD7 уменьшает бросок напряжения при случайном отключении нагрузки от блока питания.

Для регулирования тока срабатывания защиты в разрыв цепи между резисторами R7 и R9 необходимо включить переменный резистор сопротивлением 250 Ом, а его движок подключить к базе транзистора VT3. Значение тока можно регулировать в пределах от 400 мА до 1.9 А.

В источнике питания применим любой трансформатор с напряжением на вторичной обмотке от 9 до 40 В. Однако при малом значении напряжения сопротивление резисторов R1, R2, R9, R13-R14 следует уменьшить примерно в два раза и подобрать стабилитроны VD5, VD6 так, чтобы напряжение на резисторе R1 было примерно равно половине напряжения на конденсаторе C2.

Дроссель L1 содержит 120 витков провода ПЭЛ 0.6 мм, намотанных на оправке диаметром 8 мм. Транзистор КТ209М (VT1) заменим на КТ502 с любым буквенным индексов, КТ208(Ж-М), КТ209(Ж-М), КТ3107(А,Б). Вместо транзистора КТ815Г (VT2) можно применить любой серии КТ817 или другой аналогичной структуры с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее напряжения питания. Транзистор VT4 - КТ803А, КТ808А, КТ809А, серий КТ812, КТ819, КТ828, КТ829 или любой мощный с допустимым током коллектора не менее 5 А и допустимым напряжением коллектор-эмиттер больше напряжения питания. Транзисторы VT2 и VT4 необходимо разместить на теплоотводах. Диоды VD1-VD4 - любые выпрямительные с допустимым прямым током больше 5 А и обратным напряжением не менее напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Светодиоды можно применить любого типа.

2015-08-13

2015-08-13 1028

1028