Традиционно само возникновение социологии управления связывают с именем американского исследователя Фредерика Уинслоу Тейлора. Именно его считают основателем научного менеджмента. С его именем связывают качественный прорыв в изучении трудовой деятельности в условиях реального производства. Ф. Тейлор первым поставил на научную основу проблему управления людьми в условиях производства.

Можно условно выделить 3 фазы в эволюции взглядов Тейлора:

o 1 фаза - система поштучной оплаты (главное - инициатива работника и соответствующая этой инициативе заработная плата); главный метод - хронометраж рабочего времени;

o 2 фаза - контроль не за производительностью труда, а за самим методом работы (определяется максимальная оплата за наиболее тяжелый труд и минимальная оплата - за наименее тяжелый труд);

o 3 фаза - вместо концентрации управления в одних руках - система "функциональной администрации", состоящая из нескольких (например, из восьми) мастеров - "супервайзеров". Все это предполагало выделение в трудовом процессе определенных элементов (по критериям затраченного времени, трудоемкости работ, качеству исполнения и т.п.), что само по себе уже являлось научным анализом единой трудовой деятельности.

|

|

|

Главная задача, выделяемая в системе Тейлора, - это "обеспечение максимальной прибыли предпринимателя в соединении с максимальным благосостоянием для каждого рабочего".

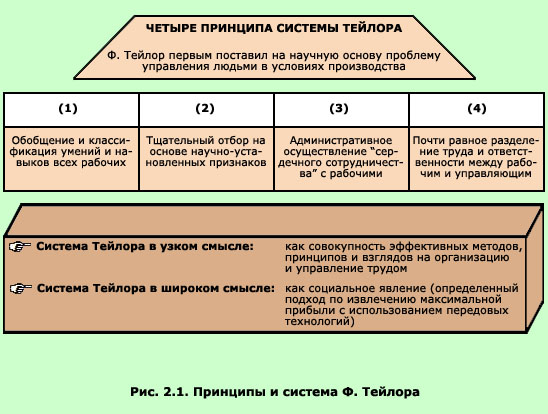

· Выделяются четыре основных принципа системы Ф.Тейлора (см. рис. 2.1):

1. обобщение и классификация умений и навыков всех рабочих;

2. тщательный отбор на основе научно установленных признаков;

3. административное осуществление "сердечного сотрудничества" с рабочими (например, с помощью ежедневных надбавок за скорую работу и т.п.);

4. почти равное разделение труда и ответственности между рабочим и управляющим.

· Таким образом, надо различать:

o систему Тейлора в узком смысле (как совокупность эффективных методов, принципов и взглядов на организацию и управление трудом);

o тейлоризм в широком смысле как социальное явление (определенный подход по извлечению максимальной прибыли с использованием передовых достижений науки).

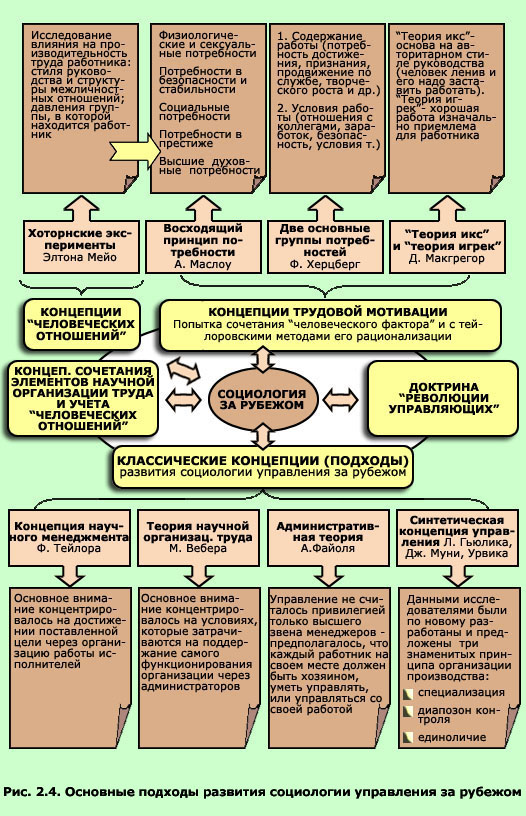

В целом можно выделить следующие основные этапы развития социологии управления за рубежом. Выделяют две основные школы, которые, возникнув раньше других, стали непосредственными предшественницами новейших теорий управления: 1) "классические подходы" и 2) концепции "человеческих отношений".

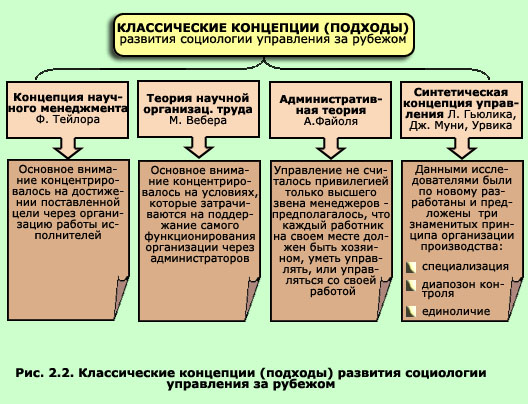

1. "Классические подходы", где центральное место занимали концепция "научного менеджмента" Ф. Тейлора, социологическая теория научной организации труда М. Вебера, административная теория А. Файоля и синтетическая концепция управления Л. Гьюлика, Дж. Муни и Л.Ф. Урвика. Ниже приводится краткая характеристика основных "классических" концепций (см. рис. 2.2):

Социологическая концепция бюрократии М. Вебера, являясь развитием основных положений подходов Ф. Тейлора, исходила из того, что организация рассматривается как некий безличный механизм, основное правило которого - четкое и безошибочное функционирование, направленное на максимизацию прибыли. Предполагалось, что: организация свободна в выборе любых средств для достижения своей устойчивости (например, путем жесткой централизации задач); индивиды могут быть взаимозаменяемы (поэтому за каждым закрепляется четкая, отдельная задача); труд в организации представляет собой наиболее подходящую меру успеха индивида и является для него основой существования; поведение исполнителей полностью детерминировано рациональной схемой, которая обеспечивает точность и однозначность действий, позволяет избежать предубежденности и личных симпатий во взаимоотношениях.

|

|

|

| · В административной концепции А. Файоля выделяются "14 максим" (принципов), которым должен следовать предприниматель, например: 1. широкое разделение труда; 2. полномочия и ответственность (где даются полномочия - там возникает ответственность); 3. дисциплина; 4. единоначалие (работник должен получать приказы только от одного непосредственного начальника); 5. единство направления (все группы и подразделения объединены общей целью); 6. подчиненность личных интересов общим; 7. вознаграждение персонала (справедливая оплата за труд и инициативу); 8. централизация (оптимальная пропорция между централизацией власти и ее децентрализацией - в зависимости от конкретных условий); 9. скалярная цепь (иерархичность управления); 10. порядок (каждый - на своем месте); 11. справедливость (сочетание доброты и правосудия); 12. стабильность рабочего места для персонала (борьба с текучестью); 13. инициатива (разработка перспективного плана и его выполнение - как условие энергии и силы организации); 14. корпоративный дух организации. |

При этом сам А. Файоль, в отличие от Ф. Тейлора, не считал управление привилегией только высшего звена менеджеров, а полагал, что каждый работник на своем месте должен быть хозяином, уметь управлять, или управляться со своей работой.

Благодаря усилиям Л. Гьюлика, Дж. Муни и Л.Ф. Урвика теория "классической" школы приобретает относительную целостность и завершенность. Данными исследователями были по-новому разработаны и предложены три знаменитых принципа организации производства: специализация, диапазон контроля и единоначалия.

Примечательно, что если у Ф.Тейлора основное внимание концентрировалось на достижении поставленной цели (через организацию работы исполнителей), то в бюрократических моделях организации труда - на усилиях, которые затрачиваются на поддержание самого функционирования организации (через администраторов). В дальнейшем бюрократические модели как формы рациональной организации работы стали подвергаться все усиливающейся критике и самокритике. Уже в 30-е гг. обостряется общая критика "классических" подходов, связанная с обострением социально-экономических противоречий, когда на первое место все больше выходит не только "организация труда", но и человеческие (психологические) факторы трудовой деятельности.

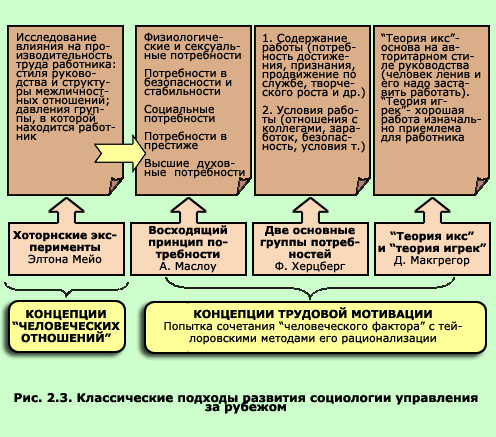

2. Концепции "человеческих отношений". Другим важным направлением являются концепции "человеческих отношений ", где рассматриваются факторы удовлетворенности трудом, лидерство, сплоченность (Э. Мейо, Ф. Ротлисберг, А. Маслоу и др.). В дальнейшем все это получило развитие в концепциях "обогащения труда", "гуманистического вызова", где на первое место вышли психологические факторы труда, в доктрине "качества рабочей жизни", в концепциях "гуманизации труда" как попытке синтеза тейлоризма и "человеческих отношений". Особое место занимают также теории трудовой мотивации (А. Маслоу, У. Рейф, Ф. Херцберг, Д. Макгрегор) (см. рис. 2.3).

Начало развития концепциям "человеческих отношений" положили знаменитые Хоторнские эксперименты Элтона Мейо, проведенные еще в 1927-1932 гг. на одной из фабрик в городе Хоторне, где изучались различные факторы производительности труда. Очень скоро выяснилось, что объективные факторы организации труда (например, уровень освещения и т.п.) почти не играют решающей роли в росте его производительности. Исследователи ввели на следующих этапах эксперимента так называемые "неконтролируемые (ранее) факторы", например, паузы для отдыха работников, второй завтрак за счет компании, укороченный рабочий день, что в итоге повысило производительность труда, но после того, как их отменили, производительность труда не упала... Был сделан вывод, что улучшения условий выработки также не являются основной причиной повышения выработки.

|

|

|

Была выдвинута следующая исследовательская гипотеза о том, что на производительность труда влияют методы руководства и улучшение взаимоотношений. Собрав обширный эмпирический материал об отношениях людей к труду, ученые выяснили, что норма выработки рабочего определяется не его добросовестностью или физическими способностями, а давлением группы, которая устанавливает позицию и статус каждого, кто в нее входит. В последней серии экспериментов Э. Мейо выявлял влияния на производительность стиля руководства и структуры межличностных отношений, где подтвердилось предположение о том, что социальное и профессиональное поведение людей является лишь функцией тех или иных групповых норм.

3. Концепции трудовой мотивации. Основываясь на подходах Э. Мейо, А. Маслоу предложил восходящий принцип потребностей, которые, по его мнению, во многом определяли и мотивацию самого труда (см. рис. 2.3):

|

|

|

o физиологические и сексуальные потребности;

o экзистенциальные потребности (в безопасности, в стабильности, в том числе и по отношению к своей работе);

o социальные потребности (в привязанности, в принадлежности к коллективу, потребность в совместном труде...);

o потребность в престиже (служебный рост, статус, уважение);

o высшие духовные потребности (самовыражение через творчество).

Ф. Херцберг выделил две основные группы факторов труда: 1) содержание работы; 2) условия работы. При этом сама классификация трудовых потребностей близка к тому, что предложил А. Маслоу. К более высоким потребностям относятся: потребность достижения, признания, продвижения по службе, сама работа, возможность творческого роста, ответственность. К более низким потребностям он относил: политику компании, технический надзор, отношения с руководством, отношения с подчиненными, отношения с коллегами, заработок, безопасность и гарантию работы, личную и семейную жизнь, условия труда и статус.

Д. Макгрегор предложил "теорию икс" и "теорию игрек". "Теория икс" основана на авторитарном стиле руководства (основная предпосылка - человек ленив и его надо заставить работать). В "теории игрек" хорошая работа изначально приемлема для работника, это позитивная установка по отношению к труду, которая позволяет вовлекать работника в управление производством. Была также предложена и "Зет"-концепция (У. Оучи), где цель работы с персоналом - максимально эффективное использование человеческих ресурсов, в основе которого лежали прежде всего моральные механизмы регуляции труда (интерес к работнику как к личности, а не просто как к специалисту, внимание к неформальным взаимоотношениям и т.п.).

4. Подходы, сочетающие в себе элементы научной организации труда и учета "человеческих отношений". Несколько особняком стоят подходы, сочетающие в себе элементы научной организации труда и учета "человеческих отношений" с традиционными для данной страны формами организации трудовой и общественной жизни, т.е. с учетом национального характера работников. Например, в Японии известна концепция "коллективистских отношений". Суть ее заключается в том, что стратегическое решение по вопросу дальнейшей работы фирмы принимается коллегиально. Для этого существует особая система "рингисё" (от японского "рин" - представление, предложение начальника и "ги" - обсуждение), когда предложение руководства проходит специальное обсуждение с участием всех работников фирмы с тем, чтобы никого не ущемить, в целях защиты статуса работника и минимизации разногласий и конфликтов в коллективе. Но, как отмечает А.С. Федосеев, "стратегическое решение принимает сам начальник, хотя создается иллюзия участия в этом многих работников", что в целом все-таки позволяет "создавать атмосферу серьезности, заинтересованности у персонала" (Федосеев, 1980. С. 135).

5. Доктрина "революции управляющих". В последующее время большинство американских социологов стали исповедовать доктрину "революции управляющих". Еще в 1941 г. Дж. Бэрнхем говорил о

"вытеснении класса капиталистов классом управляющих".

2015-05-25

2015-05-25 951

951