Крепкими, полнокровными людьми предстают в произведениях Караваджо святые и великомученики: простодушный грубоватый Матфей, суровые, вдохновенные Петр и Павел. Ничего необычного нет и в их пластически-осязаемых фигурах. Именно за такие картины критиковали художника Караваджо многие современники. В эпоху Контрреформации были установлены каноны для религиозного искусства, которым должен был строго следовать каждый живописец при изображении святых и их деяний. Караваджо обвиняли в том, что он своим искусством профанирует память святых и священных событий, изображая и описывая их в своих картинах обычным «человеческим» языком. Картины «Призвание святого Матфея», «Мученичество святого Матфея» и «Апостол Матфей и ангел» (погибла во время Второй мировой войны) написаны художником для капеллы семейства Котарелли в римской церкви Сан Луиджи ди Франчези. Во второй картине этой серии «Мученичество святого Матфея» у Микеланджело Караваджо возобладало стремление к более эффектному и театрально-патетическому решению композиции.

|

|

|

Вторая картина капеллы Контарелли – Мученичество св. Матфея – бравурна и эффектна; резкий свет, выхватывающий из мрака как бы разметанные внешними силами фигуры палача и потрясенных зрителей, с некоторой преувеличенностью подчеркивает их натурность и физическую ощутимость; сложные позы столь нарочиты и стремительны, что динамичность переходит в свою противоположность – статуарную застылость. Первая попытка художника передать открытый драматизм ситуации и взрыв ярких и сильных эмоций привела к противоречивым результатам. Столь же спорным оказалось стремление полемически утвердить в официальном церковном искусстве права нарочито грубой, простонародной натуры в первом варианте картины Св. Матфей и ангел.

Караваджо. Св. Матфей и ангел.

Мученичество св. Матфея

6. Болонская академия: художественная теория и практика

На рубеже XVI – XVII столетий в связи с общими культурными изменениями и как реакция на маньеризм складывается академическое направление в живописи. Его принципы были заложены в одной из первых художественных школ Италии, в так называемой Болонской академии. Основателями ее были братья Карраччи: Лодовико, Агостино и Аннибале, которые стремились к широкому использованию ренессансного наследия, призывая наряду с этим к изучению натуры. Однако натура, с их точки зрения, должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения. Их «Академия направленных на истинный путь» была открыта в 1585 году и явилась прообразом позднейших художественных академий. Это была большая мастерская, в которой преподавали не только практические, но и теоретические предметы: перспективу, анатомию, историю, мифологию, рисование с античных слепков и живопись. Вместо цеховой выучки у отдельных художников ученик получал возможность обучаться основам теории и практики по единой разработанной педагогической системе, закрепляющей художественный опыт прошлого. Однако при всем положительном значении, которое имела академическая система обучения в области рисунка, основ перспективы и других предметов мастерства, она подходила к изучению художественного наследия с идеалистических позиций, утверждая достигнутые ранее результаты непревзойденным идеалом. Принцип изучения натуры, действительности постепенно был вытеснен эклектическим подражанием ренессансным художникам, установлением штампов и норм, тормозящих поступательное развитие искусства, обращенного к жизни.

|

|

|

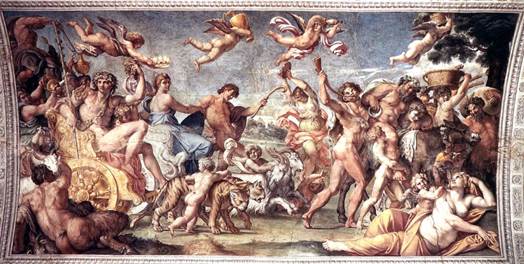

Аннибале Карраччи. Наиболее талантливым из братьев Карраччи был Аннибале (1560 – 1609), автор ряда алтарных образов и картин на мифологические сюжеты. Совместно с братьями он расписал палаццо Фарнезе в Риме (1597 – 1604). Цикл фресок на темы любви богов украшает свод галереи и часть стен. Большие плафонные композиции и окружающий их фриз, составленный из прямоугольных панно и круглых медальонов, между которыми расположены сидящие атланты, образуют сложную, законченную систему декора. В расположении фресок Карраччи исходил из принципов, примененных Микеланджело в Сикстинской капелле, однако их образы утрачивают ту значительность и глубину, которые были свойственны крупным мастерам Возрождения. Введение пышных обрамлений, имитирующих скульптуру, и погоня за иллюзорной пространственностью приводят к господству принципов декоративности.

Академия братьев Карраччи нашла большое число приверженцев и последователей, в числе которых были Гвидо Рени (1575 – 1642), возглавивший после Карраччи болонскую школу, и Гверчино (Франческо Барбьери, 1591 – 1666), испытавший сильное воздействие Караваджо. Принципы Академии распространились далеко за пределами Болоньи и Рима.

7. Аннибале Каррачи. Росписи в палаццо Фарнезе

В 1597 г. Аннибале Карраччи был приглашён в Рим кардиналом Фарнезе для оформления Палаццо Фарнезе фресковой росписью на мифологические сюжеты. Эта работа заняла Аннибале и его брату Агостино вместе с учениками восемь лет. Эти фрески, замечательные по своему удачному распределению, по осмысленности и разнообразию композиции и по свежести красок («Триумф Вакха и Ариадны», «Меркурий и Парис», «Пан и Дианы», «Юпитер и Юнона» и пр.) принадлежат к числу особенно удачных его произведений.

Живопись палаццо Фарнезе (1597-1604) в Риме, выполненная Аннибале Каррачи на рубеже XVI-XVII веков, становится точкой отсчета для развития принципов монументальной барочной декорации.

Фрески, заказанные кардиналом Одоардо Фарнезе, изображают любовные истории античных богов по «Метаморфозам» Овидия. В их манере исполнения чувствуется заметное влияние росписи Сикстинской капеллы Микеланджело и Ватиканских станц Рафаэля. Но, в отличие от своих великих предшественников, Карраччи для организации всего живописного пространства использует прием, характерный, скорее, для маньеризма. Он имитирует размещение картин в картинной галерее – каждая композиция, посвященная одному сюжету, обрамлена иллюзионистически изображенной тяжелой позолоченной рамой, будто станковая картина.

Таким образом, художник добивается большей четкости восприятия, ясности «прочтения» повествования. В центре плафона расположена сцена «Триумф Вакха и Ариадны». Подчинение всей композиции мощному единому динамическому ритму уже напрямую связано с формированием новой стилевой концепции.

|

|

|

Однако, несмотря на несомненное значение искусства Аннибале Карраччи, магистральная линия развития барокко связана не столько с деятельностью его учеников - Доменикино, Гвидо Рени, Гверчино, сколько с творчеством Ланфранко, Бачиччо и Андреа дель Поццо.

8. Живопись Италии 17 века: художественные школы, основные мастера

Живопись маньеризма была одним из проявлений кризиса ренессансного гуманизма, продуктом его распада под натиском феодально-католической реакции, которая, однако, была бессильна вернуть Италию к средневековью. Традиции Возрождения сохранили свое живое значение и для материалистической науки и для искусства. Правящая верхушка, не удовлетворяясь упадочным искусством маньеризма, пыталась использовать в своих целях ренессансные традиции. С другой стороны, наследниками Возрождения выступают более широкие демократические круги, оппозиционно настроенные к господству дворянства и церкви. Так к концу 16 в. определяются два пути преодоления маньеризма и решения новых художественных задач: академизм братьев Карраччи и реализм Караваджо.

Рядом с реалистическим искусством Караваджо на рубеже 16–17 вв. выступает другое большое художественное явление – болонский академизм. Его возникновение тесно связано с общими культурными изменениями, определившими формирование нового художественного стиля барокко в архитектуре, скульптуре и живописи.

Задачу обновления живописи взяли на себя болонские художники Лодовико Карраччи (1555–1619) и его двоюродные братья Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609) Карраччи. В своей борьбе с маньеризмом братья Карраччи пытались использовать ренессансное наследие, которое они воспринимали как идеал, как высший предел развития искусства. Поняв бесплодность маньеристического эпигонства, они хотели создать более творческую и жизненную систему. Признавая необходимым подражание классическим образцам, они большое внимание уделяли изучению натуры. Однако Карраччи и их последователи сознательно проводят резкую грань между художественным идеалом и реальной действительностью. В их представлении «натура» слишком груба и требует обязательной переработки и облагораживания в соответствии с каноническими понятиями идеальной красоты и изящества. Карраччи считали, что «хорошая» живопись (или, как тогда говорили, «большой стиль») должна основываться на заимствовании лучших качеств у выдающихся мастеров Возрождения. Это неизбежно накладывало на их искусство отпечаток излишней рассудочности и поверхностного эклектизма.

|

|

|

Если в Риме после Караваджо почти безраздельно господствовало барочно-академическое направление, то в других центрах Италии (Мантуе, Генуе, Венеции, Неаполе) в первой половине 17 столетия возникают течения, представители которых пытаются примирить барочную живопись с караваджизмом. Черты подобного компромисса в той или другой степени можно проследить среди самых различных живописных школ и художников. Потому так трудно дать четкую стилевую характеристику многим итальянским художникам того времени. Для них свойственно смешение не только бытового и религиозно-мифологических жанров, но и различных живописных манер, частый переход от одной манеры к другой. Подобного рода творческая неустойчивость – одно из типичных проявлений внутренних противоречий итальянского искусства 17 столетия.

Художники провинциальных школ представляют интерес не тем, что их сближает с искусством барокко, а как раз своими работами в бытовом, пейзажном и других, «низменных» с точки зрения академизма жанрах. Именно в этой области они отличаются индивидуальным своеобразием и тонким живописным мастерством.

Жанрово-реалистические искания получили наиболее отчетливое выражение в творчестве Доменико Фетти (1589 – 1623), работавшего в Риме, Мантуе (с 1613 г.), где он сменил в роли придворного живописца Рубенса, и в Венеции (с 1622 г.). Фетти отдал дань и караваджизму и барочной живописи; в его искусстве можно заметить следы влияния венецианцев Тинторетто и Бассано, Рубенса и Эльсгеймера (в пейзаже), способствовавших сложению его живописной манеры. Сам Фетти проявил себя превосходным колористом. Его маленькие холсты темпераментно написаны небольшими вибрирующими мазками, легко и свободно лепящими коренастые фигурки людей, архитектурные объемы, купы деревьев. Голубоватозеленая и коричневато-серая гамма красок оживляется вкрапленным в нее ярким красным цветом.

9. Фламандская живопись 17 века. Основные проблемы художественного развития

Во Фландрии феодальное дворянство и высшее бюргерство, а также католическая церковь играли главную роль в жизни страны и являлись основными заказчиками искусства. Поэтому картины для замков, для городских домов антверпенского патрициата и величественные алтарные образа для богатых католических церквей – вот главные виды работ фламандских живописцев этого времени. Сюжеты из Священного Писания, античные мифологические сцены, портреты именитых заказчиков, сцены охот, огромные натюрморты – основные жанры искусства Фландрии XVII в. В нем смешались черты и испанские, и итальянского Возрождения с собственно нидерландскими традициями. А в итоге сложилось фламандское искусство барокко, по-национальному жизнерадостное, эмоционально-приподнятое, материально-чувственное, пышное в своих изобильных формах. Фламандское барокко мало проявило себя в архитектуре, зато ярко и выразительно – в декоративном искусстве (в резьбе по дереву, чеканке металла), искусстве гравюры, но особенно – в живописи.

Центральной фигурой фламандского искусства XVII в. был Питер Пауль Рубенс (1577–1640). Универсальность таланта Рубенса, его поразительная творческая продуктивность роднят его с мастерами Возрождения.

Наиболее знаменитым из всех учеников Рубенса, учившимся у него недолго, но ставшим вскоре первым помощником в его мастерской, был Антонис ван Дейк (1599–1641). Ван Дейк рано сложился как художник. Сын богатого антверпенского коммерсанта, он всю жизнь стремился приобщиться к родовой аристократии, и в его портретах и автопортретах всегда подчеркнуты аристократизм модели, ее хрупкость и изысканность.

Особым жанром во фламандском искусстве XVII в. был натюрморт, знаменитым мастером которого являлся Франс Снейдерс (1579–1657). В его картинах грудами лежат на столах прекрасно написанные дары земли и воды: рыба, мясо, фрукты, битая дичь. Как правило, такие натюрморты служили декоративным украшением больших богатых интерьеров, поэтому фламандский натюрморт обычно велик по размеру в отличие от голландского (например, знаменитые «Лавки» Снейдерса, 1618–1621: «Рыбная лавка», «Фруктовая лавка», исполненные для епископского дворца).

Жанровая живопись представлена в искусстве Фландрии исключительно одаренным художником Адрианом Броувером (Браувером, 1601–1638). Много лет проживший в Голландии, Броувер писал небольшого размера картины на бытовые темы. Его герои – крестьяне и городской плебс, они играют в карты, пьют, дерутся, горланят песни. В произведениях Броувера нет широкой декоративности фламандской школы, они выполнены в духе голландского реализма и рассчитаны на близкое рассмотрение («Деревенский лекарь»). Сюжеты иногда драматичны, лица, мимика, позы, жесты необычайно выразительны, ирония переплетается с горечью, и в этом смысле Броувер продолжает традиции Брейгеля («Драка»). Письмо его виртуозно, артистично, полно тонких цветовых соотношений. Лаконизм языка, умение минимальными средствами выразить главное, мудрое самоограничение в полной мере проявляются в рисунках Броувера, в своей лапидарности очень близких современному искусству.

10. Творчество Рубенса.

Искусство Рубенса – типичное выражение стиля барокко, обретающего в его произведениях свои национальные особенности. Огромное жизнеутверждающее начало, преобладание чувства над рассудочностью характерны даже для самых драматических произведений Рубенса. В них начисто отсутствует мистика, экзальтация, присущие немецкому и даже итальянскому барокко. Физическая сила, страстность, иногда даже необузданность, упоение природой приходят на смену спиритуалистической, завуалированной эротике берниниевской «Терезы». Рубенс прославляет национальный тип красоты. Дева Мария, как и Магдалина, предстает светловолосой, голубоглазой брабанткой с пышными формами. Христос даже на кресте выглядит атлетом. Себастьян остается полон сил под градом стрел.

Картины Рубенса насыщены бурным движением. Обычно для усиления динамики он прибегает к определенной композиции, где преобладает диагональное направление. Так, в обоих антверпенских образах, например, диагональ образует линия креста. Это динамическое направление создается и усложненными ракурсами, позами фигур, находящихся во взаимосвязи, образующими сложную пространственную среду. Все композиции Рубенса пронизаны движением, это поистине мир, где нет покоя.

Рубенс понимал и любил античность, он часто претворял мифы в живописные образы. Но избирал он преимущественно те сюжеты, которые можно воплотить в динамические композиции. Юпитер похищает своих возлюбленных, амазонки сражаются, сатиры нападают на нимф... Вакханалии, в которых можно показать сладость опьянения, охота на львов, с их энергией, стремительностью и безудержной силой,–все, что дает повод выразить радость бытия, пропеть гимн жизни, особенно привлекает художника. Под кистью Рубенса поэтизируется чувственная стихия. Образы классической древности обретают земную достоверность, не заземляясь и не теряя своей возвышенности, как, например, в эрмитажном шедевре «Персей и Андромеда». Андромеда, превратившаяся в белокурую, пышущую здоровьем фламандку, полный мощи Персей, освободивший красавицу из плена дракона, крылатый его конь Пегас, амуры, венчающая героя слава –все овеяно поэзией и полно чувством ликования. Этому особенно способствует колорит картины, торжественное звучание синего, красного, желтого. Трепетный, вибрирующий мазок передает в тончайшей нюансировке розовых и перламутровых тонов всю красоту тела Андромеды. Переходы света и тени незаметны, четкие контуры отсутствуют, все предметы как бы возникают из света и воздуха. Рубенс пишет очень жидко, иногда под красками просвечивает тон грунта. Правда, для 20-х годов характерны в целом яркость колорита и многоцветность, позже Рубенс будет тяготеть к более монохромной живописи.

Дом Рубенса становится центром художественной жизни Фландрии, туда стекается цвет художественной и ученой интеллигенции Европы, внимания художника ищут самые привилегированные лица. Атмосферу семейной жизни Рубенс прекрасно передал в «Автопортрете с Изабеллой Брандт» (1609–1610), изобразив себя и жену под сенью цветущей жимолости, в нарядных, даже торжественных костюмах, лишенными всякой позы и нарочитости, излучающими молодое счастье.

Художник с первой женой, Изабеллой Брант.

В 30-е годы Рубенс, тяготясь жизнью в большом торговом городе, покупает поместье со старинным замком Стэн (Стеен), поэтому часто этот период творчества Рубенса называют «стеновским». В это последнее десятилетие жизни Рубенс больше пишет для себя, руководствуясь собственным выбором тем, но исполняет немало произведений и по заказу. Он пишет портреты, и хотя этот жанр не самый главный в его творчестве, тем не менее он четко укладывается в рамки стиля. Это парадный барочный портрет, в котором величие передается и позой модели, и костюмом, и всякими аксессуарами обстановки. В последнем автопортрете (1638–1639) Рубенс сумел, однако, показать себя и тонким психологом: грусть, усталость, следы болезни и многих размышлений умудренного жизненным опытом уже немолодого человека написаны на этом лице. Не менее тонок по характеристике и изыскан по цвету более ранний портрет молодой женщины, известный как портрет камеристки (около 1625).

В последнее десятилетие живописное мастерство Рубенса отличается особенной виртуозностью и предельной широтой. Колорит становится более монохромным, более обобщенным, утрачивается прежняя многоцветность («Вирсавия», 1635; «Следствия войны», 1638).

11. Алтарная картина в творчества Рубенса

Рубенс писал огромные полотна, которых не знали нидерландцы в 16 веке. Особое внимание уделял созданию алтарных композиций для католических храмов. В них перед зрителями разыгрывались сцены страданий и мученической смерти, вместе с тем и нравственной победы гибнущего героя, как бы напоминавшие о недавно минувших драматических событиях нидерландской революции. Так решена композиция «Воздвижение креста» (около 1610–1611, Антверпен, Собор), где поднятый ввысь крест с могучей фигурой озаренного узким снопом света Христа господствует над группой отчаявшихся, скорбящих близких и враждебных им палачей, а также богохульных стражников. Прекрасная голова Христа, вдохновенного и страдающего, мужественного и полного спокойствия духа, является «кульминационной и самой выразительной нотой поэмы, иными словами ее верховной строфой» (Фромантен). «Воздвижение креста» показывает, как переосмысливал фламандский живописец опыт итальянцев.

Рубенс"ВоздвижениеКреста"

У Караваджо Рубенс заимствовал мощную светотень и пластическую убедительность форм. Вместе с тем выразительные фигуры Рубенса исполнены патетики, охвачены стремительным напряженным движением, какие были чужды искусству Караваджо. Склоненное порывом ветра дерево, ярость усилий атлетически сложенных палачей, поспешно поднимающих крест, резкие ракурсы сплетающихся друг с другом фигур, беспокойные блики света и тени, скользящие по трепещущим от напряжения мышцам,– все сливается в единый стремительный порыв, объединяющий и человека и природу. Рубенс охватывает целое в его многообразном единстве. Каждая индивидуальность раскрывает характер во взаимодействии с другими персонажами. Рушатся принципы классической композиции искусства Возрождения с типичной для нее замкнутостью и изолированностью изображаемой сцены. Пространство картины решается как часть необъятного окружающего мира. Это впечатление подчеркнуто диагональю креста, словно вырывающегося за пределы рамы смелым срезом дерева и фигур. Монументальные алтарные композиции Рубенса органически включались в барочную пышность церковного интерьера, захватывали зрелищностью, интенсивностью стиля, напряженными ритмами («Снятие с креста», 1611–1614, Антверпен, Собор).

12. Творчество А. ван Дейка

Ван Дейк рано сложился как художник. Сын богатого антверпенского коммерсанта, он всю жизнь стремился приобщиться к родовой аристократии, и в его портретах и автопортретах всегда подчеркнуты аристократизм модели, ее хрупкость и изысканность. Именно таким изящным баловнем судьбы видим мы его на эрмитажном автопортрете: усталое выражение нарочито придано этому розовощекому лицу фламандца, в натуре подчеркнуты черты женственности. Тщательно выписаны красивые холеные руки, аристократически небрежен костюм, романтически развились кудри. Он пишет себя то Ринальдо, то Парисом, то. св. Себастьяном. Портретируя антверпенских богатых бюргеров, сам вышедший из этой среды, ван Дейк всячески старается аристократизировать модели, сообщая им нервную экспрессию и утонченность форм.

В его творчестве большое место занимают сюжеты мифологические и христианские, которые он трактует с присущим ему лиризмом или грустно-элегически («Сусанна и старцы», 1618–1620; «Св. Иероним», 1620; «Мадонна с куропатками», начало 30-х годов).

Но главным жанром ван Дейка становится портрет. В первый, антверпенский период (конец 10-х –начало 20-х годов), как называется это время его творчества, он пишет богатых бюргеров или своих товарищей по художеству, пишет в строго реалистической манере, с тонким психологизмом. Но по приезде в Италию этот тип портрета уступает место другому. Снискав любовь местной генуэзской знати, ван Дейк получает множество заказов и создает парадный, репрезентативный портрет, в котором прежде всего выражена сословная принадлежность модели. Фигура подана несколько снизу, что делает ее более величественной, монументальной, аксессуары богатого костюма и обстановки усиливают это впечатление. Портреты ван Дейка декоративны всем своим строем: пластическим и линейным ритмом, игрой светотени, чему он учился у Караваджо, и, конечно, колоритом, в котором воздействие величайшего колориста Рубенса слилось с влиянием на художника колористической школы венецианцев (портрет Паолы Адорно).

Портрет Паолы Адорно

В 1627 г. ван Дейк возвращается в Антверпен и, так как Рубенс в этот период уезжает в Испанию и Англию, становится на некоторое время главной художественной фигурой в родном городе. Успех его как модного живописца огромен. Политические деятели, прелаты церкви, аристократы и богатые бюргеры, местные красавицы, собратья-художники предстают в длинной галерее, которую составили работы ван Дейка этих лет (парные портреты супругов Стевенс; портрет художника Ф. Снейдерса и др.).

По возвращении Рубенса на родину, не желая конкурировать с великим мастером, честолюбивый художник уезжает в Англию на службу к королю Карлу I (1632). Английская национальная школа живописи еще только складывалась, и ван Дейк был встречен с радостью и сразу буквально засыпан заказами. Карл I жалует ему звание главного живописца короля, возводит его в рыцарское достоинство. Ван Дейк «отплачивает» за все созданием галереи парадных портретов английской придворной аристократии. Свои модели он представляет в богатых интерьерах или на лоне природы, чаще всего в рост, в эффектной позе, в красочной одежде, явно приукрашенными. Но тонко уловленные в каждом отдельном случае индивидуальные особенности модели, присущее ван Дейку чувство меры и, конечно, блестящее мастерство художника – все это вместе спасает его от грубой лести (портрет Томаса Уортона; портрет Филиппа Уортона; портрет Карла I на охоте, ок. 1635).

Для Англии ван Дейк явился основателем большой школы портретного искусства, достигшей исключительного расцвета в XVIII в. Но и для школ континента ван Дейк как мастер парадного портрета имел огромное значение.

13. Искусство Голландии 17 века. Основные проблемы художественного развития

В XVII в. Голландия стала образцовой капиталистической страной. Она вела обширную колониальную торговлю, у нее был мощный флот, кораблестроение было одной из ведущих отраслей промышленности. Даже английские судовладельцы часто делали заказы голландским верфям. Трудолюбивые земледельцы, голландцы на сравнительно небольших пространствах земли сумели создать такое молочное хозяйство, что прославились на общеевропейском рынке. В конце XVII – начале XVIII в. с вступлением на международную торговую арену Англии и Франции Голландия теряет свое экономическое и политическое значение, но на протяжении всего XVII столетия она является ведущей экономической державой Европы.

Одновременно Голландия в этот период – и важнейший центр европейской культуры. Борьба за национальную независимость, победа бюргерства определили и характер голландской культуры XVII в. Протестантизм (кальвинизм как его наиболее суровая форма), вытеснивший полностью влияние католической церкви, привел к тому, что духовенство в Голландии не имело такого влияния на искусство, как во Фландрии и тем более в Испании или Италии. Лейденский университет был центром свободомыслия. Духовная атмосфера благоприятствовала развитию философии, естественных наук, математики. Отсутствие богатого патрициата и католического духовенства имело огромные последствия для развития голландского искусства. У голландских художников был другой заказчик: бюргеры, голландский магистрат, украшавшие не дворцы и виллы, а скромные жилища или общественные здания,– поэтому и картины в Голландии этой поры не имеют таких размеров, как полотна Рубенса или Иорданса, и решают преимущественно станковые, а не монументально-декоративные задачи. В Голландии церковь не играла роли заказчика произведений искусства: храмы не украшались алтарными образами, ибо кальвинизм отвергал.всякий намек на роскошь; протестантские церкви были просты по архитектуре и никак не украшены внутри.

14. Голландский бытовой жанр.

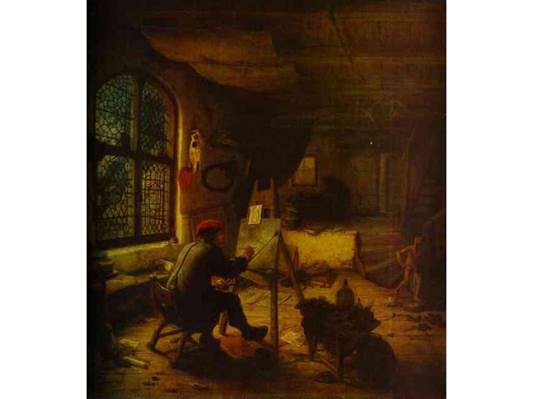

В 20–30-х годах XVII в. голландцы создали особый тип небольшой мелкофигурной картины. 40–60-е годы – расцвет живописи, прославляющей спокойный бюргерский быт Голландии, размеренное повседневное существование. Но еще в кругу Франса Халса, где сложился и Адриан Броувер, фламандский живописец, сформировался отчетливый интерес к темам из крестьянского быта. Адриан ван Остаде (1610–1685) изображает поначалу теневые стороны быта крестьянства («Драка»). С 40-х годов в его творчестве сатирические ноты все чаще сменяются юмористическими («В деревенском кабачке», 1660). Иногда эти маленькие картины окрашены большим лирическим чувством. По праву шедевром живописи Остаде считается его «Живописец в мастерской» (1663), в котором художник прославляет творческий труд, не прибегая ни к декларации, ни к патетике.

Адриан ван Остаде. Живописец в мастерской

Но главной темой «малых голландцев» является все-таки не крестьянский, а бюргерский быт. Обычно это изображения без какой-либо увлекательной фабулы. В картинах этого жанра как будто ничего не происходит. Женщина читает письмо, кавалер и дама музицируют. Или же они только что познакомились и между ними рождается первое чувство, но это лишь намечено, зрителю предоставлено право самому строить догадки.

Самым занимательным рассказчиком в картинах такого рода был Ян Стэн (1626–1679) («Гуляки», «Игра в трик-трак»). Замедленный ритм жизни, выверенность распорядка дня, некоторое однообразие существования прекрасно передает Габриэль Метсю (1629–1667, «Завтрак», «Больная и врач»),

Еще большего мастерства достиг в этом Герард Терборх (1617– 1681). Он начал с самых демократических сюжетов («Точильщик»), но с изменением вкусов голландского бюргерства перешел к моделям более аристократическим и имел здесь большой успех.

Герард Терборх. Точильщик

Особую поэтичность у «малых голландцев» приобретает интерьер. Жизнь голландцев протекала в основном именно в доме. Настоящим певцом этой темы стал Питер де Хох (1629–1689). Его комнаты с полуоткрытым окном, с брошенными ненароком туфлями или оставленной метлой часто изображены без человеческой фигуры, но человек здесь незримо присутствует, между интерьером и людьми всегда есть связь. Когда же он изображает людей, то намеренно подчеркивает некий застывший ритм, изображает жизнь как бы замершую, столь же неподвижную, как и сами вещи («Хозяйка и служанка», «Дворик»).

15. Голландский пейзаж

Расцвет пейзажной живописи в голландской школе относится к середине XVII в. Крупнейшим мастером реалистического пейзажа был Якоб ван Рейсдал (1628/29–1682), художник неистощимой фантазии. Его произведения обычно исполнены глубокого драматизма, изображает ли он лесные чащи («Лесное болото»), ландшафты с водопадами («Водопад») или романтический пейзаж с кладбищем («Еврейское кладбище»). Природа у Рейсдала предстает в динамике, в вечном обновлении. Даже самые простые мотивы природы приобретают под кистью художника монументальный характер. Рейсдалу свойственно сочетать тщательную выписанность с большой жизненной целостностью, с синтетичностью образа.

Якоб ван Рейсдал. Еврейское кладбище

Только морским пейзажем (мариной) занимался Ян Порселлис (около 1584–1632). Рядом с реалистическим, сугубо голландским пейзажем существовало в это время и другое направление: итальянского характера ландшафты, оживленные мифологическими персонажами, фигурками людей и животных.

В тесной связи с голландским пейзажем находится анималистический жанр. Излюбленный мотив Альберта Кейпа – коровы на водопое («Закат на реке», «Коровы на берегу ручья»). Пауль Поттер помимо общих планов любит изображать одно или несколько животных крупным планом на фоне пейзажа («Собака на цепи»).

Альберт Кейп Закат на реке

16. Голландский натюрморт

Голландский натюрморт – это в отличие от фламандского скромные по размерам и мотивам картины интимного характера. Питер Клас (около 1597– 1661), Биллем Хеда (1594–1680/82) чаще всего изображали так называемые завтраки: блюда с окороком или пирогом на относительно скромно сервированном столе. В умелой компоновке предметы показаны так, что ощущается как бы внутренняя жизнь вещей (недаром голландцы называли натюрморт «stilliven» – «тихая жизнь», а не «nature morte» – «мертвая природа». Правда, как вернозамечено И. В. Линник, «тихая жизнь» – это более поздний поэтический перевод. На языке XVII столетия это означало «неподвижная модель», что более отвечает практической сметке и деловому подходу голландцев того времени). Колорит сдержан и изыскан (Хеда. «Завтрак с омаром», 1648; Клас. «Натюрморт со свечой»,1627).

Хеда В. «Завтрак с омаром»

С изменением жизни голландского общества во второй половине XVII в., с постепенным нарастанием стремления буржуазии к аристократизации и потерей ею былого демократизма изменяется и характер натюрмортов. «Завтраки» Хеды сменяются роскошными «десертами» Калфа. На смену простой утвари приходят мраморные столы, ковровые скатерти, серебряные кубки, сосуды из перламутровых раковин, хрустальные бокалы. Калф достигает поразительной виртуозности в передаче фактуры персиков, винограда, хрустальных поверхностей. Единый тон натюрмортов прежнего периода сменяется богатой градацией самых изысканных красочных оттенков.

Голландский натюрморт – одно из художественных претворений самой важной темы голландского искусства – темы частной жизни обыкновенного человека. Эта тема в полной мере получила свое воплощение в жанровой картине.

17. Творчество Рембрандта

Вершиной голландского реализма, итогом живописных достижений голландской культуры XVII столетия является творчество Рембрандта. Но значение Рембрандта, как всякого гениального художника, выходит за пределы только голландского искусства и голландской школы.

Харменс ван Рейн Рембрандт (1606–1669) родился в Лейдене, в семье довольно зажиточного владельца мельницы, и после латинской школы недолгое время учился в Лейденском университете, но оставил его ради занятий живописью сначала у малоизвестного местного мастера, а затем у амстердамского художника Питера Ластмана.

Период обучения был недолгий, и вскоре Рембрандт уезжает в родной город, чтобы самостоятельно заняться живописью в собственной мастерской. Поэтому 1625–1632 годы обычно называются лейденским периодом его творчества. Это время становления художника, наибольшего увлечения его Караваджо, манера мастера в этот период была еще суховатой, а толкование сюжетов – нередко мелодраматическим. Это период, когда он впервые обращается и к офорту.

В эти же 30-е годы Рембрандт впервые серьезно начинает заниматься графикой, прежде всего офортом. Наследие Рембрандта-графика, оставившего как произведения гравюры, так и уникальные рисунки, не менее значительно, чем живописное. Офорты Рембрандта – это в основном библейские и евангельские сюжеты, но в рисунке, как истинно голландский художник, он часто обращается и к жанру. Правда, талант Рембрандта таков, что всякое жанровое произведение начинает звучать под его рукой как философское обобщение.

На рубеже раннего периода творчества художника и его творческой зрелости предстает перед нами одно из самых знаменитых его живописных произведений, известное как «Ночной дозор» (1642) – групповой портрет стрелковой роты капитана Баннинга Кока.

40–50-е годы – это пора творческой зрелости. Изменилась не только внешняя жизнь Рембрандта, изменился прежде всего он сам. Это время формирования его творческой системы, из которой многое уйдет в прошлое и в которой будут обретены иные, неоценимые качества. Он часто в этот период обращается к прежним произведениям, чтобы их переделать по-новому. Так было, например, с «Данаей», которую он написал еще в 1636 г.

В 40–50-е годы неуклонно растет рембрандтовское мастерство. Он выбирает для трактовки наиболее лирические, поэтичные стороны человеческого бытия, то человеческое, которое извечно, всечеловечно: материнскую любовь, сострадание. Наибольший материал ему дает Священное Писание, а из него – сцены жизни святого семейства, сюжеты из жизни Товия. Никаких внешних эффектов в произведениях этого периода нет.

Большое место в творчестве Рембрандта занимает пейзаж, как живописный, так и графический (офорт и рисунок). В изображении реальных уголков страны он умеет так же, как и в тематической картине, подняться над обыденным («Пейзаж с мельницей»).

Последние 16 лет–наиболее трагические годы жизни Рембрандта; он разорен, не имеет никаких заказов, у него нет собственного дома, он потерял всех близких, любимых людей, и даже ученики предают его. Но эти годы полны потрясающей по силе творческой активности, в результате которой созданы живописные образы, исключительные по монументальности характеров и одухотворенности, произведения глубоко философские и высокоэтические. В этих картинах Рембрандта все очищено от преходящего, случайного. Детали сведены к минимуму, тщательно продуманы и осмыслены жесты, позы, наклоны голов. Фигуры укрупнены, приближены к передней плоскости холста. Даже небольшие по размеру произведения Рембрандта этих лет создают впечатление необыкновенного величия и истинной монументальности. Главными выразительными средствами являются не линии и массы, а свет и цвет. Композиция строится в большой степени на равновесии цветовых звучаний. В колорите преобладают как бы горящие изнутри оттенки красного и коричневого.

В годы зрелости (в основном в 50-е годы) Рембрандт создал свои лучшие офорты. Как офортист, он не знает равных в мировом искусстве. Необычайно усложняется и обогащается его техника офорта. К травлению он прибавляет технику «сухой иглы», по-разному наносит краску при печатании, иногда вносит изменения в доску уже после получения первых оттисков, отчего многие офорты известны в нескольких состояниях. Но во всех них образы имеют глубокий философский смысл; они повествуют о тайнах бытия, о трагизме человеческой жизни. И еще одна особенность офортов Рембрандта этого периода: в них выражено сочувствие страдающим, обездоленным, неистребимое чувство самого художника к справедливости и добру.

В графике Рембрандта в полной мере проявился демократизм его мироощущения («Слепой Товит», «Снятие с креста», «Положение во гроб», «Поклонение пастухов», «Три креста», 1653 и 1660).

18. Портреты Рембрандта

В портретах, написанных по многочисленным заказам, Рембрандт ван Рейн тщательно передавал черты лица, одежду, драгоценности (картина «Портрет бургграфа», 1636, Дрезденская галерея).

Но более свободны и разнообразны по композиции автопортреты Рембрандта и портреты близких ему людей, в которых художник смело экспериментировал в поисках психологической выразительности (автопортрет, 1634, Лувр, Париж; «Улыбающаяся Саския», 1633, Картинная галерея, Дрезден). Искания этого периода завершил знаменитый «Автопортрет с Саскией» или «Весёлое общество»; около 1635, Картинная галерея, Дрезден), смело порывающий с художественными канонами, выделяющийся живой непосредственностью композиции, свободной манерой живописи, мажорной, наполненной светом, красочной гаммой.

Юная Саския (1633

)

На рубеже раннего периода творчества художника и его творческой зрелости предстает перед нами одно из самых знаменитых его живописных произведений, известное как «Ночной дозор» (1642) – групповой портрет стрелковой роты капитана Баннинга Кока.

Но групповой портрет – это только формальное название произведения, вытекающее из желания заказчика. Рембрандт отошел от привычной композиции группового портрета–изображения пирушки, во время которой происходит «представление» каждого из портретируемых. Он расширил рамки жанра, представив скорее историческую картину: по сигналу тревоги отряд Баннинга Кока выступает в поход. Одни спокойны, уверенны, другие возбуждены в ожидании предстоящего, но на всех лежит выражение общей энергии, патриотического подъема, торжества гражданского духа.

Ночной дозор

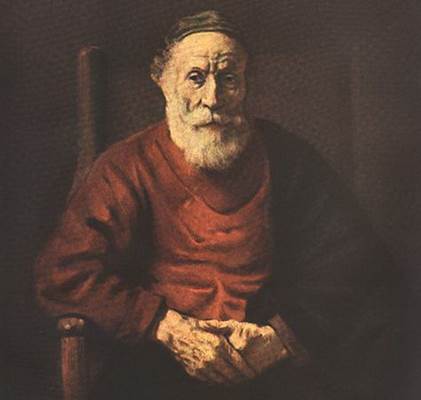

Портреты позднего Рембрандта сильно отличаются от портретов 30-х и даже 40-х годов. Эти предельно простые (поясные или поколенные) изображения людей, близких художнику своим внутренним строем,–всегда образное выражение многогранной человеческой личности, поражающее умением мастера передать зыбкие, неуловимые душевные движения.

Рембрандт умел создавать портрет-биографию; выделяя только лицо и руки, он выражал целую историю жизни («Портрет старика в красном», около 1654). Но наибольшей тонкости характеристик Рембрандт достиг в автопортретах, которых дошло до нас около ста и на которых прекрасно прослеживается бесконечное многообразие психологических аспектов, разнообразие рембрандтовских характеристик. После праздничных портретов 30-х годов перед нами предстает другая трактовка образа; полный высокого достоинства и необычайной простоты человек в расцвете сил на портрете из Венского собрания 1652 года; эти черты станут преобладающими со временем, как и выражение силы духа и творческой мощи (портрет 1660 г.).

Портрет старика в красном

Завершающим в истории группового портрета было изображение Рембрандтом старейшин цеха суконщиков – так называемые «Синдики» (1662), где скупыми средствами Рембрандт создал живые и вместе с тем разные человеческие типы, но главное, сумел передать ощущение духовного союза, взаимопонимания и взаимосвязей людей, объединенных одним делом и задачами, что не удалось даже Халсу.

19. Библейская тематика в творчестве Рембрандта

Библейские композиции 1630-х годов («Жертвоприношение Авраама», 1635, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) несут на себе печать воздействия живописи итальянского барокко, которое проявляется в несколько форсированной динамике композиции, остроте ракурсов, светотеневых контрастах. Особое место в творчестве Рембрандта 1630-х годов занимают мифологические сцены, в которых художник бросил смелый вызов классическим канонам и традициям («Похищение Ганимеда», 1635, Картинная галерея, Дрезден).

Эпилогом творчества Рембрандта можно считать его знаменитую картину «Блудный сын» (около 1668–1669), в которой с наибольшей полнотой проявились этическая высота и живописное мастерство художника. Сюжет библейской притчи о беспутном сыне, после многих скитаний возвратившемся в отчий дом, привлекал Рембрандта и раньше, о чем говорят один из ранних его офортов и несколько рисунков. В этой группе – в фигуре упавшего на колени оборванного юноши и возложившего руки на его бритую голову старца – предельная напряженность чувств, душевное потрясение, счастье возвращения и обретения, бездонная родительская любовь, но и горечь разочарований, потерь, унижений, стыда и раскаяния. Эта Бесчеловечность делает сцену понятной разным людям всех времен и сообщает ей бессмертие. Колористическое единство здесь особенно поражает. От оранжево-красных тонов фона – это все единый живописный поток, воспринимающийся как выражение единого чувства.

Блудный сын

2015-05-26

2015-05-26 2845

2845