В 1700 году выступили к Нарве московские войска: они проходили через Гдовский край, чрез Сомерскую волость. В 1705 году Гдов встречал победителя шведов — Петра I. С покорением Ливонии и Эстонии Гдовский край успокоился от нападений внешних врагов. Гдовский край, войдя в состав государства московского, вследствие войн его со шведами и поляками, был отягчен разными налогами, содержанием войска и проч.; одно время (1627-1632 гг.) обложены были податью даже монастырские и церковные земли. Этими налогами главным образом объясняется участие «гдовцев и солдат Сумерской волости» в бунте, поднятом в 1650 г. псковичами. Митрополит новгородский Никон, прося царя Алексея Михайловича принять меры к подавлению мятежа, писал: «Твоя вотчина около Пскова и в Новгородском уезде, в шелонской и вотской пятинах... разорится, многие люди, дворяне и дети боярские, их жены и дети посечены и животы их пограблены, села и деревни пожжены, и иные всяких чинов люди под Псковом по дорогам побиты». Бунт был усмирен посланным из Москвы кн. Хованским.

|

|

|

1704.

Памятная медаль на взятие Нарвы.

Но помимо непрерывной войны и налогов, население много страдало и от физических бедствий. В начале XV в., вследствие мора и голода, множество народу погибло по волостям Псковской и Новгородской области. В 1456 и 1457 гг. опять свирепствовал страшный мор в Псковской области и в пятинах новгородских. В 1533 г. от сильной засухи и жаров горели болота и леса; солнца не было видно от нагару; рыбы умирали в реках, птицы и звери задыхались от дыму; народу было тяжело. В 1566 году было моровое поветрие в шелонской пятине: многие города и деревни опустели, а церкви остались без иереев. В 1592 году опять был сильный мор в Псковской области. Сильное поветрие и мор 1710 года опустошили Псков, Гдов, берега Плюсы. При церквах не было священников: псковский архипастырь просил их тогда у новгородского владыки.

Пятницкая церковь города Гдова.

Иллюстрация из книги «Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси. С.-Петербургская Епархия, 1908. V выпуск. Иногородние церкви».

В дальнейшей истории Гдовского уезда можно отметить следующие события. С разделением в 1708 году России на 8 губерний, Гдовский край и города, с которыми он некогда был тесно связан, Новгород и Псков были причислены к губернии Ингерманландской. Затем он был причислен, по табели губерний 1719 г., к губернии С.-Петербургской. В росписях губерний 1745 и 1766 годов Гдовский уезд отнесен к губернии Новгородской, а по табели 1785 года он уже значится в наместничестве С.-Петербургском переименованном, по повелению императора Павла I, в губернию (Арсеньев «Стат. очерки России», Спб. 1848 г., стр. 58-140).

|

|

|

В 1780 году императрица Екатерина II прибыла 14 мая во Гдов и в Афанасьевской церкви слушала литургию. В 1782 году великий князь Павел Петрович с супругой, проездом чрез Гдов в чужие края, слушал в той же церкви литургию и пожертвовал 100 рублей империалами. [*) Указ 4 января 1782 г. (Арх. псковской дух. консистории), «Русский Архив» 1870 г., 591.]

В 1826 г. многие крестьяне Гдовского уезда взбунтовались, требуя от помещиков воли; для усмирения мятежа посланы были воинские команды. [*) «Древняя и Новая Россия», 1877, I, 211-212.] Один из священников привел крестьян к присяге — стоять за волю, но другой священник, благоразумно действовавший в этом случае, 1826 г. 16 июля удостоен высочайшей награды — ордена св. Владимира 4-й степени.

В церковно-административном отношении, до учреждения патриаршества, псковская и новгородская половина Гдовского уезда входили в состав одной епархии и управлялись одним архиереем, который именовался сперва епископом великоновгородским, потом архиепископом великоновгородским и псковским и, имея кафедру в Новгороде, управлял духовенством Псковской области чрез своего наместника — архимандрита. Во Пскове была соборная поповская изба. Псковичи не мало тяготились зависимостью от новгородского владыки, но лишь с 1589 г. Псков получил особого епископа. С этого времени новгородская половина Гдовского уезда управлялась митрополитом новгородским, а псковская — епископами псковскими.

Герб города Гдова.

В 1781 году, января 11 дня, именным указом императрицы Екатерины II, весь Гдовский уезд причислен к губернии и след. епархии с.-петербургской. Вот этот указ: «Уважая наместное положение, выгодность сообщения и другие обстоятельства, Мы признали полезным от Новгородского наместничества область Олонецкую и уезд Новоладожский, а от Псковского округа — Гдовский и Лугский уезды присоединить к С.-Петербургской губернии, составя сим оную в двух областях: С.-Петербургской и Олонецкой, из коих к первой принадлежать будут прежде учрежденные в сей губернии уезды да вновь причисляемые Гдовский, Лугский и Новоладожский, а вторая останется в своем настоящем положении». Указ этот был разослан святейшим синодом в том же году в подведомственные ему учреждения. [*)Указ имеется в архивах консисторий псковской и с.-петербургской. В последней есть дело о присоединении Гдовского и Лугского уездов к С.-Петербургской губернии. 1782 г. № 11442.] Во исполнение сего указа к с.-петербургской епархии были причислены от псковской епархии следующие церкви:

1) Гдовская соборная Дмитриевская; 2) гдовская Афанасьевская; 3) гдовская Пятницкая; 4) Ветвеницкая Петропавловская; 5) Петропавловская Куневского погоста; 6) Петропавловская погоста Рудницы; 7) Моцкая Георгиевская; 8) Озерская Покровская; 9) Ремядская Николаевская; 10) Кобыльегородищенская Архангельская; 11) Полновская Николаевская; 12) Гвозднинская Космодамиановская; 13) Мельницкая Архангельская; 14) Мыслогостицкая Николаевская; 15) Бельская Рождественская; 16) Кяровская Покровская; 17) Каменская Николаевская; 18) Павловская Воскресенская; 19) Доможирская Троицкая; 20) Ольгинская Николаевская; 21) Польская Николаевская; 22) Черновская Троицкая; 23) Сиженская Архангельская; 24) Руднинская Георгиевская; и 25) Вейнская Воскресенская. От новгородской же епархии отошли следующие церкви: 1) Быстреевская Николаевская; 2) Лосицкая Успенская; 3) Лядская Преображенская; 4) Прибужская Преображенская; 5) Щепецкая Михаилоархангельская; 6) Осьминская Георгиевская; 7) Доложская Архангельская; 8) Песейская Воскресенская; 9) Рельская Николаевская; 10) Ложголовская Георгиевская; 11) Пенинская Рождественская; 12) Старопольская Ильинская; 13) Дубягская Введенская; 14) Заянская Николаевская; 15) Ктинская Димитриевская; и 16) Бобровская Троицкая.

|

|

|

Дмитриевский собор города Гдова.

Иллюстрация из книги «Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси.

С.-Петербургская Епархия, 1908. V выпуск. Иногородние церкви».

В Гдовском уезде существовали следующие обители:

1) Мужской монастырь св. Николая Чудотворца, в пригороде Гдова, основанный одновременно с городом (1424 г.). 2) Ивановский женский, с церковью св. Афанасия Великого, основанный во Гдове псковским посадником Иваном Сидоровичем в 1434 году. 3) Покровский озерский мужской монастырь, основанный (около 1470 г.) преп. Илларионом, на Желчи реке. В 1695 г. был приписан к псковскому архиерейскому дому. 4) Николаевский мужеский, в Заборовье, Кобылинского уезда, в Мыслогостицкой губе, приписан был 1685 г. к Снетогорскому монастырю. Все эти обители известными штатами 1764 г. обращены в приходские церкви.

Вот церковно-исторические сведения о Гдовском уезде, собранные с.-петербургским епархиальным историко-статистическим комитетом в 1865 году.

В уезде было 45 приходов и 48 церквей, из них 3 приписанные; 2 — к гдовскому Димитриевскому собору (Никольская и Успенская) и 1 (Мариинская кладбищенская) — к гдовской Пятницкой церкви; часовен — 340; священников — 54, диаконов — 23, причетников — 88, просфирен — 33, заштатных и сирот духовенства — 184. Прихожан в Гдовском уезде было около ста тысяч; из них муж. пола 48 т., жен. пола около 52 т., военных и статских было около 3500 ч., купцов и мещан около 2000 ч., остальные — крестьяне. Мыз, усадьбищ, сел и деревень — около 1200, дворов — около 13500, раскольников — 102 (16 в Полновском и 86 в Бельском приходе); число лиц римско-католического и лютеранского вероисповеданий в уезде не простиралось свыше 100.

По сведениям, собранным преосв. Гермогеном, епископом ладожским, из клировых ведомостей за 1876 г., и помещенных в «Церковном Вестнике» за означенный год (№№ 28-36), значится: в Гдове 6 церквей. Духовенство: а) штатное: 3 священника, 1 диакон и 5 причетников (всего 9 членов причта). Жен их — 7, детей их — 18; б) заштатного духовенства нет; в) вдов и сирот — 12; г) прихожан: 2166 муж. пола и 2308 жен. п. — 4474 души обоего пола. На каждого священника средним числом — 1491 душа обоего пола.

|

|

|

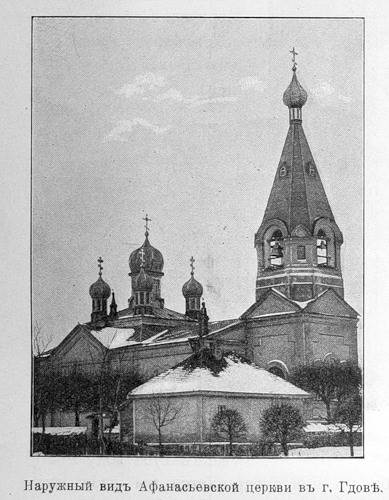

Афанасьевская церковь

Иллюстрация из книги «Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси.

С.-Петербургская Епархия, 1908. V выпуск. Иногородние церкви».

В уезде 45 приходов и Творожковская женская община. В приходах 52 церкви и в общине 1; из них 46 самостоятельных и 7 принадлежащих к самостоятельным. В приходах 24 школы и 24 попечительства. Духовенство: а) штатное: 50 священников (кроме того 4 свящ. вакансий не были замещены), 13 диаконов, 63 причетника (2 вакансии не были заняты). Всего 126 членов причта. Жен их — 116, детей их — 349 д. об. пола; б) заштатное: 3 священника, 4 диакона и 6 причетников; жен их — 5, детей их — 8; в) вдовы и сироты: вдов — 68, сирот — 137 д. (55 муж. п. и 82 жен. п.). Просфирен — 26. Духовенство состоит в ведении 3 благочинных. Прихожан: 50065 муж. п. и 55291 жен. п. — 105356 душ обоего пола (они живут в 1032 деревнях). На каждого священника средним числом — около 1,951 д. обоего пола. Раскольников — 174: д. обоего пола.

Сайт: «СЕВЕРНАЯ ГДОВЩИНА»: http://northgdov.my1.ru/

Ссылка: http://northgdov.my1.ru/news/i_g_pokrovskij_istorija_gdovskogo_uezda/2010-11-27-48

2015-05-26

2015-05-26 533

533