Для ответа на этот вопрос очень продуктивной оказалась гипотеза советского академика А.И.Опарина. Возраст Земли составляет 5 — 7 млрд. лет. Все планеты проходят стадию раскаленного тела, температура на поверхности Земли в это время была более 4000ºС. Когда температура снизилась и стала меньше 100ºС, вода, находившаяся в первичной атмосфере Земли образовала мировой океан. В первичной атмосфере не было кислорода, атмосфера была "восстановительной". В ней были пары воды, аммиак, сероводород, метан, двуокись углерода, водород.

В 1924 году А.И.Опарин предположил, что появлению живых организмов предшествует абиогенное образование в атмосфере и океане органических соединений за счет энергии мощных грозовых разрядов, жесткого ультрафиолетового и радиоактивного излучения.

|

Отечественные ученые А.Г.Пасынский и Т.Е.Павловская получили сходные результаты с помощью энергии ультрафиолетовых лучей. Таким образом экспериментально было доказан абиогенный синтез всех важнейших биологических мономеров: аминокислот, азотистых оснований, сахаров, жирных кислот который происходил на первом этапе зарождения жизни на Земле.

Вторым этапом был синтез биополимеров. Американские ученые С.Фокс и К.Дозе доказали возможность образования полипептидов в условиях древней Земли. Экспериментально были получены рибонуклеотиды и олигорибонуклеотиды. Происходит образование коацерватов, молекулы органических веществ гидратируются взаимодействуя с молекулами воды, слипаются вместе, захватывают различные вещества, в них образуются катализаторы, придающие им определенную устойчивость. Происходит "естественный отбор" на уровне коацерватов. Но это еще не живые организмы, отсутствует важнейшее свойство, характерное для живых организмов — воспроизведение себе подобных.

На третьем этапе появилась способность к взаимодействию белков и нуклеиновых кислот, появляется самовоспроизведение на основе матричного синтеза, сначала самовоспроизведение РНК, затем ДНК.

Американский биохимик Т.Чек открывает рибозимы — молекулы РНК, обладающие каталитической активностью. Была доказана возможность спонтанного образования на матричных РНК РНК-копий. Миллионы лет шла эволюция на уровне молекул РНК, молекулы РНК, которые придают устойчивость коацерватам и способны к самокопированию — размножаются, за счет мутационного процесса происходит их изменение и естественный отбор сохраняет наиболее удачные полирибонуклеотиды. Затем происходит взаимодействие РНК с определенными аминокислотами, появляются РНК, кодирующие полезные для себя полипептиды, так появился белковый синтез, контролируемый РНК. За счет соединения РНК, кодирующих различные полипептиды, происходит образование крупных РНК, состоящих из нескольких генов.

В дальнейшем преимущества получают ДНК: их двухцепочечное строение обеспечивает более точную репликацию и репарацию. Появляются коацерваты, имеющие наружную мембрану и способные к саморегуляции и самовоспроизведению. Это привело к появлению первых клеток, к появлению пробионтов.

2015-05-22

2015-05-22 385

385

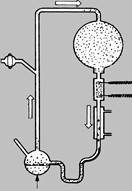

Рис. 358. Установка Стенли Миллера, с помощью которой был осуществлен абиогенный синтез органических веществ.

1 — газовая камера; 2 — водяное охлаждение; 3 — отстойник; 4 — кипящая вода.

Рис. 358. Установка Стенли Миллера, с помощью которой был осуществлен абиогенный синтез органических веществ.

1 — газовая камера; 2 — водяное охлаждение; 3 — отстойник; 4 — кипящая вода.