Плодовые растения питаются в течение всей своей жизни из одного и того же объема почвы, предоставленного им при посадке. Поэтому почва в саду в течение всей жизни растений должна быть высокоплодородной. Только на такой почве, в сочетании с нормой водного режима и умеренной ежегодной обрезкой, плодовые растения хорошо растут, хорошо переносят низкие зимние температуры, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, ежегодно хорошо цветут, обильно выделяют нектар и плодоносят. Средством же регулирования плодородия почвы являются, в определенной степени, приемы почвенной агротехники.

Система ухода за почвой в саду включает способы содержания почвы в приствольных кругах, ее обработку, удобрение, орошение, борьбу с водной эрозией. Все мероприятия почвенной агротехники представляют собой единый комплекс, направленный на создание благоприятных условий почвенного питания, улучшения плодородия почвы.

Формирование плодородия неразрывно связано с состоянием гумуса почвы, являющимся источником почвенного азота, зольных элементов, создания водопрочной структуры, улучшения аэрации, почвенной обменной и водоудерживаю-щей способности. Содержание же гумуса зависит от соотношения двух динамичных процессов — его расходования и накопления.

Механическая обработка почвы, перемешивание гумусовых и нижележащих горизонтов как фактор аэрации усиливает расход органического вещества почвы, увеличивает количество легкорастворимых элементов питания, уменьшает потенциальное плодородие.

Применение органических удобрений и травосеяние усиливает процесс накопления гумуса. Применение же одних минеральных удобрений не обеспечивает компенсации потерь гумуса, только несколько стабилизирует содержание органического вещества. Внесение органических удобрений совместно с минеральными на фоне известкования способствует равновесию процессов минерализации и гуминизации почвы. Наиболее доступным и дешевым способом пополнения почвы органическим веществом является травосеяние.

Органические удобрения — навоз, торф, торфо-навозная смесь, фекалии — наиболее ценные удобрения. Ценны они не только своими питательными веществами, но и тем, что заметно улучшают физические свойства почвы. Однако торф и фекалии в чистом виде для удобрения садовой почвы использовать не рекомендуется. Их лучше применять для приготовления компоста, при этом их укладывают слоями, добавляя навоз, домовый мусор, золу, опавшие листья и другие органические материалы. В целях обогащения питательными веществами в расчете на 1 т торфокрошки полезно добавлять по 5 кг суперфосфата и калийной соли, и 10 кг извести. Компост периодически перелопачивают, поливают навозной жижей и мыльной водой. Приготовленный компост используют на удобрение через 2 — 3 года.

В сельской местности органические удобрения в саду применяют ежегодно или 1 раз в 2—3 года, в зависимости от их наличия. При ежегодном использовании рекомендуемая доза 500—800 кг на 100 м2 удобряемой площади приствольных полос или кругов, а также тех междурядных культур, которые положительно реагируют на свежий навоз (картофель, огурцы, капуста). Более высокие дозы необходимо на сильноопод-золенных почвах с маломощным и бедным перегнойным горизонтом на смываемых склонах.

Навоз можно вносить как осенью, так и весной. При весеннем внесении его надо как можно быстрее заделывать в почву, так как за сутки он может потерять половину содержащегося в нем азота.

В приусадебных и коллективных садах горожан используются преимущественно минеральные удобрения заводского изготовления. В условиях Нечерноземья средняя годовая доза внесения азота, фосфора и калия равна 500—1000 г действую-

щего вещества на 100 м2 площади. Такое количество веществ содержится в 1,75— 3,5 кг аммиачной селитры, 2,5—5 кг простого суперфосфата и 0,9—1,8 кг хлористого калия.

щего вещества на 100 м2 площади. Такое количество веществ содержится в 1,75— 3,5 кг аммиачной селитры, 2,5—5 кг простого суперфосфата и 0,9—1,8 кг хлористого калия.

Дерново-подзолистые почвы нуждаются прежде всего в азоте. Как указано выше, основным его источником являются гумус и другие органические вещества. Если участок длительное время не получал органических удобрений, то следует стремиться ежегодно вносить по 1,0—1,2 кг действующего вещества азота на 100 м2 (3,5—4,2 кг аммиачной селитры). Дозы фосфорных и калийных удобрений уточняют на основе агротехнического анализа почвы. Наличие 20—25 кг подвижного калия в 100 г почвы свидетельствует о достаточных запасах этого элемента. Почвы приусадебных участков обычно хорошо обеспечены фосфором, несколько даже — калием. Целесообразно вносить азот, фосфор и калий в соотношении 1:0,5:0,7—0,8, что составит следующее количество удобрений на сотку: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, простого гранулированного суперфосфата — 2,5—3, хлористого калия — 0,9—1,1 кг. Если почва длительное время хорошо удобрялась навозом, указанные дозы уменьшают примерно вдвое. Полностью же исключить фосфорное и калийное удобрения нельзя даже на почвах, хорошо обеспеченных этими элементами, потому что может снизиться эффективность обогащения почвы азотом и нарушиться соотношение между ростом и плодоношением деревьев в сторону усиленного роста.

Многие сады (особенно коллективные) расположены на бедных почвах. В почву таких садов целесообразно вносить все элементы питания в равном количестве 1:1:1, в следующих дозах: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, простого гранулированного суперфосфата — 5—6 кг, хлористого калия — 1,8—2,6 кг на 100 м2 площади.

При культурном залужении междурядий дозы внесения азота под травостой увеличивают в 1,5—2 раза против указанных выше, не изменяя доз фосфора и калия.

Размер удобряемых приствольных кругов отдельно стоящих деревьев определяется диаметром кроны дерева с увеличением его для молодых деревьев на 1 м, для взрослых — на 2,5 м.

Органические удобрения вносят под перекопку приствольного круга по всей площади, минеральные — только в канавки по периферии кроны. Для этого по периферии кроны дерева выкапывают круговую широкую канаву глубиной 15 см, в которую укладывают смесь органических и минеральных удобрений слоем 5—8 см, а сверху засыпают почвой. Прямой контакт удобрения с корнями не допускается.

Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10—12 см у семечковых пород и 5—6 см — у косточковых. Перекопку или рыхление почвы лучше проводить садовыми вилами, располагая их по радиусу проекции кроны дерева.

Взаимозаменяемость удобрений. Азот, фосфор, калий и другие элементы питания являются незаменимыми. Когда говорят о взаимозаменяемости удобрений, то имеют в виду различные их виды с содержанием одного и того же элемента питания. Для расчетов следует пользоваться следующими переводными показателями: 1 кг аммиачной селитры по содержанию азота равен 0,75 кг мочевины или 1,7 кг сульфата аммония, или 2,6 кг нитрофоски;

1 кг хлористого калия по содержанию окиси калия примерно соответствует 1,35 кг 40 %-ной, 1,8 кг 30 %-ной калийной соли, 1,1 кг сульфата калия, 4,3 кг нитрофоски, 0,9—1 кг поташа, 3,1 кг калимага, 2 кг калимагнезии, 8 кг золы сосновых дров, 4 кг золы дров березовых, 17 кг золы еловых дров;

1 кг простого суперфосфата в гранулированной форме равноценен по содержанию фосфора примерно 0,4 кг двойного суперфосфата или 1,8 кг нитрофоски.

Содержание междурядий. В садах, заложенных правильными рядами, междурядья, как правило, используют для выращивания медоносных растений (промышленные сады), картофеля, различных овощей, кормовых плодов (в приусадебных садах). Почву под междурядные культуры обрабатывают путем вспашки при помощи трактора, лошади, мотоблока, на малых участках — вручную.

В первые годы после посадки деревьев глубокая вспашка (до 25—30 см) особенно важна для того, чтобы разрушить так называемую плужную подошву. Плужная подошва образуется в результате растирания и уплотнения почвенных частиц лемехом плуга при многолетней вспашке в одном направлении на одну и ту же глубину. Такая подошва мешает хорошему развитию корневой системы.

По мере разрастания дерева корни все дальше выходят в междурядья и поднимаются к поверхности. Поэтому глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней, чтобы не допустить подрезки корней толщиной более карандаша. В междурядьях плодоносящего сада почву рекомендуется перепахивать или перекапывать на глубину до 18—20 см. Некоторые садоводы увлекаются залужением почвы в междурядьях. Этот способ дает хорошие результаты, особенно в садах на склонах, подверженных эрозии, но при обязательном соблюдении следующих условий:

1)

внесение высоких доз азотных удобрений — по 1,5—

внесение высоких доз азотных удобрений — по 1,5—

2 кг действующего вещества азота на сотку (примерно 4,5—

7,5 кг аммиачной селитры);

2) частое скашивание травостоя: в первой половине ле

та — через каждые две недели, в августе и осенью — через

20—30 дней, чтобы поддерживать травяной покров высотой

5—10 см;

3) полив трав в засушливое время.

При соблюдении этих требований создается хороший газон, а скошенная трава служит мульчой, обогащает почву органическими веществами.

В приусадебных и коллективных садах широкие междурядья успешно используют для выращивания земляники. Кустарники в междурядьях сада размещать не рекомендуется.

Обработка приствольных площадок (кругов). Независимо от того, как используются междурядья, приствольные круги или полосы должны быть свободными от травы.

На приствольных кругах почву обрабатывают вручную, путем осенней перекопки на глубину до 10—12 см, весеннего и летнего мотыжения. При перекопке полотно лопаты рекомендуется ставить по радиусу приствольного круга, чтобы меньше повреждались корни: Еще лучше использовать для этого садовые вилы. Тяжелые и сплывающиеся почвы приходится перекапывать и весной, Весной перекопанные приствольные круги боронят граблями, чтобы сохранить влагу.

Мульчирование почвы под деревьями оказывает положи-тельное влияние на жизнедеятельность корневой системы. В качестве мульчи используют, торфокрошку, домовый мусор, стебли кукурузы, подсолнечника, ботву и другие материалы. Рыхлый органический материал очень хорош для мульчиро-вания всех садовых растений. Хорошие результаты дает мульчирование травой или соломой слоем не менее 10 см. В любой могут завестись мыши. Поэтому штамбы деревьев надо защищать от повреждения грызунами- В любительских садах приствольные круги можно мульчировать синтетической пленкой. Она надежно защищает почву от непроизводительной потери влаги в летние месяцы.

МЕДОНОСНЫЕ ЯГОДНИКИ И ЗЕМЛЯНИКА СМОРОДИНА

Смородина черная — ягодный кустарник семейства крыжовниковых. Образует побеги высотой 1—1,3 м с очередными темно-зелеными 3— 5-лопастными, зубчатыми, черешковыми листьями, которые издают резкий душистый запах, часто оставаясь зелеными до зимы. Цветки обоеполые, 5-членные, ширококольчатые, с лепестками короче чашелистиков. Они собраны в 8—15-цветковые поникающие кисти. В цветке 5 тычинок. Железистое кольцо нектарника находится вокруг пестика.

Цветет во второй половине весны в течение двух недель. Обеспечивает пчел нектаром и пыльцой. Медопродуктивность насаждений около 30—50 кг/га. Из-за особенностей строения цветка собирают нектар и опыляют растение в основном медоносные пчелы.

В естественном состоянии растение широко распространено повсеместно. Произрастает на берегах рек, в тенистых оврагах, в заболоченных лесах. Издавна введена в культуру.

Смородина пушистая (красная) — листопадный ягодный кустарник, высотой 1,0—1,3 м семейства крыжовниковых. Листья очередные, дланевидно-лопастные, зубчатые, черешковые, снизу опушенные. Цветки обоеполые, правильные, 5-членные, собраны в пазушные кисти, реже в пучки. Лепестки короче чашелистиков. В цветке 5 тычинок и 1 пестик со средней завязью.

|

Цветет в конце весны. Пчелы охотно посещают цветки, собирая с них небольшое количество пыльцы и нектара. В естественном состоянии встречается в Европейской части страны. Широко культивируется. В культуре часто встречается также смородина белая.

| Куст смородины после опыления его цветков пчелами. |

Плодоносящий куст смородины всех видов и сортов имеет 12—20 разновозрастных ветвей.

|

|

| |||||

| |||||

| |||||

|

Однолетние побеги заканчиваются ростовой или цветочной верхушечной почкой, а в пазухах листьев развиваются боковые почки. По характеру плодоношения почки смешанные, то есть образуют кисть и короткий побег замещения.

У черной смородины плодовые образования — плодуш-ка — недолговечны, живут 2—3 года, поэтому плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних и двухлетних приростах. У красной смородины плодовые почки большей частью боковые и находятся в основном на укороченных побегах и букетных веточках. Эти плодовые образования многолетние и расположены в верхней части годовых приростов. Благодаря этому скелетные ветви красной смородины отличаются большой долговечностью и более длительным периодом плодоношения, чем у черной смородины.

Продолжительность жизни куста смородины при хорошем уходе может достигать 25—30 лет. Продуктивный период каждой отдельной ветви много короче: у черной смородины в зависимости от сорта — 4—6 лет, у красной — 7—8 лет. С возрастом плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают.

Основная масса всасывающих корней смородины находится в верхнем слое почвы до 25—30 см. У полновозрастного куста корневая система мощная, более толстые скелетные корни сильно разветвлены и глубоко проникают в подпочвенные горизонты (до 15 м и более).

Одна из особенностей смородины — отсутствие почек на корнях, вследствие чего при прямой посадке без заглубления корневой шейки формируются только штамбовые кусты. Кроме этого, побеги смородины имеют легкую закореняемость при соприкосновении с рыхлой влажной почвой, на чем основано ее вегетативное размножение, особенно отводками.

Характерная биологическая особенность черной смородины — определенная зональность роста и плодоношения по длине однолетнего побега. В нижней его части образуются сильные ростовые побеги (будущие скелетные разветвления); в средней — цветковые кисти и ростовые побеги; в верхней — из почек образуются укороченные побеги, несущие цветковые кисти. Однако зональность эта не строго постоянна и в зависимости от сорта и внешних условий может изменяться.

Получение смородинового посадочного материала Наиболее простым и широкораспространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних прикорневых побегов или побегов первого порядка ветвления. Длина черенков

15—20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают Острым ножом или секатором под почкой (на 1—1,5 см выше). Корни образуются и под почкой, и в междоузлиях.

15—20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают Острым ножом или секатором под почкой (на 1—1,5 см выше). Корни образуются и под почкой, и в междоузлиях.

Лучший срок заготовки и посадки черенков черной смородины сентябрь — начало октября, красной — первая половина августа, при вступлении почек в период покоя. Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, позже — сорта с затяжным ростом. При весенней заготовке черенков лучшая укореняемость наблюдается при нарезке их в фазе почек, но не в фазе покоя (март).

Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распускания почек могут начать образовывать корешки. Если посадка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают черенки осенней заготовки. Для сохранности черенки укладывают в ящик и заснеговывают. Высаживают их, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигает 7—9°С.

Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы находилась одна почка, а у самой поверхности — вторая. Почву после посадки около черенков уплотняют, затем поливают и мульчируют перегноем слоем 2—3 см. Мульчирование способствует лучшему укоренению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посаженные осенью черенки от весеннего выпирания.

Черную смородину можно размножать и однопочковыми черенками, которые также при определенных условиях хорошо укореняются. Этот способ размножения по сравнению с другими имеет ряд преимуществ, в том числе частичное освобождение саженцев от вредителей: стеклянницы, златки и особенно почкового клеща. Черенки укореняются лучше, если их выдержать в течение 1—2 суток в воде или растворе гете-роауксина (50—100 мг на 1 л воды) в течение одних суток (в раствор опускают нижние концы черенков). Увеличивается выход стандартных саженцев и при укоренении черенков в почве, замульчированной полиэтиленовой пленкой.

По сравнению с черной красная смородина размножается сложнее. Лучшие результаты дает способ отводков — осеннее пришпиливание побегов с весенним дополнительным забиванием крючков в почву из-за их выпирания в зимнее время.

Хорошие результаты дает размножение черной и красной смородины комбинированными черенками в открытом грунте. Комбинированными называют черенки, состоящие из прироста текущего года с небольшой частью прошлогодней древесины. Такие черенки можно заготавливать накануне дня посадки и хранить, опустив деревянистой частью в воду. Слой воды должен быть 2—3 см. Черенки выдерживают в воде 14—16 ча-

сов, что повышает их укореняемость. Однолетние саженцы, полученные из укорененных комбинированных черенков намного превосходят по качеству саженцы, выращенные из одревесневших черенков. У них появляется компактная, хорошо развитая корневая система.

Корневая система саженцев черной смородины должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25— 30 см, а надземная часть состоять из 1—2 побегов длиной не менее.40—45 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать помологическому сорту.

Для получения растений черной смородины, свободных от почкового клеща, можно провести профилактическое обеззараживание одревесневших черенков (в состоянии покоя) путем выдержки их в 0,3 %-ном растворе нитрафена с температурой 20 *С в течение 2 часов или горячей (45—46 °С) воде в течение 15 мин осенью и (42—43 °С) в течение 15 мин весной. Обработанные черенки укореняют общепринятыми способами.

Подготовка почвы и посадка укорененных черенков смородины

Черная смородина — влаголюбивая культура, и поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, защищенные от ветра места. Для посадки черной смородины малопригодны почвы, где грунтовые воды подходят к поверхности ближе 1 м. Лучшими почвами для нее считаются достаточно влажные и плодородные мелкие суглинки.

Красную смородину и особенно белую лучше сажать на открытом месте. Для них более пригодны даже супесчаные почвы.

Перед посадкой проводят планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т.п. После планировки почву хорошо перекапывают на штык лопаты (перепахивают) с предварительным внесением органических и минеральных удобрений (перегнивший навоз, торф и в пересчете на сотку площади: 3,5—4,2 кг аммиачной селитры, 2,5—3 кг простого гранулированного суперфосфата, 0,9—1,1 кг хлористого калия).

При подготовке почвы с участка удаляют корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого намечают места для посадочных ям. Для осенней посадки ямы шириной 1 м и глубиной 60 см копают в мае — июне и заполняют орга-но-минеральными удобрениями и почвой по той же технологии, что и ямы для плодовых деревьев (см. «Сроки и способы посадки плодовых растений»).

Смородину лучше сажать осенью (середина сентября — первая декада октября). На участках, где накапливается мало снега и возможно подмерзание корней, посадку смородины вынужденно переносят на весну с приготовлением посадочных ям осенью. В этом случае саженцы прикапывают на зиму в более защищенных от заморозков местах. Чтобы предохранить почки от распускания, ранней весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Посадку начинают рано, как только позволит почва.

Смородину лучше сажать осенью (середина сентября — первая декада октября). На участках, где накапливается мало снега и возможно подмерзание корней, посадку смородины вынужденно переносят на весну с приготовлением посадочных ям осенью. В этом случае саженцы прикапывают на зиму в более защищенных от заморозков местах. Чтобы предохранить почки от распускания, ранней весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Посадку начинают рано, как только позволит почва.

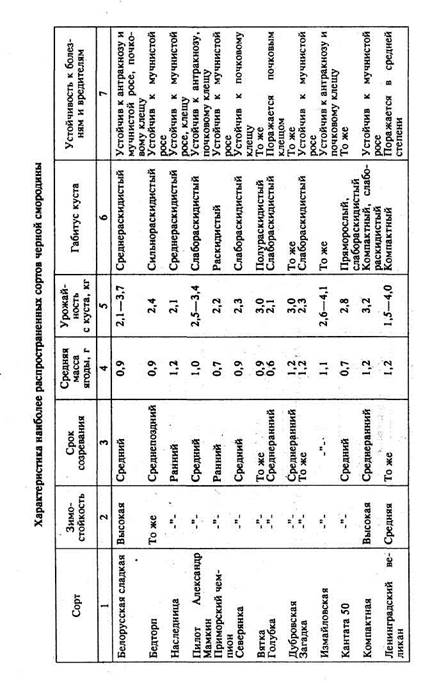

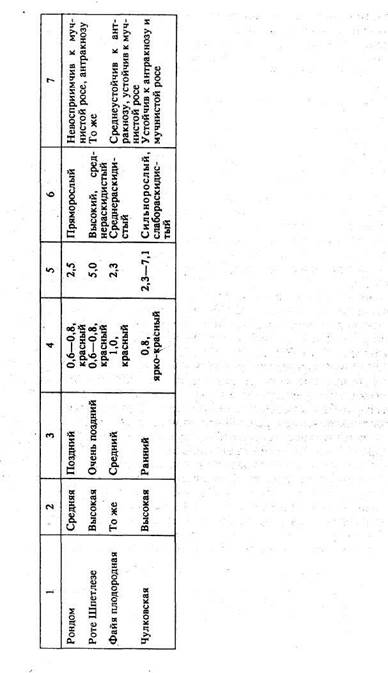

Густота посадки смородины зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой кроны (Приморский чемпион, Бредторп и др.) сажают более редко, а растения с компактной пряморослой формой куста (Ленинградский великан, Голубка, Кантата и др.) — чаще.

В ряду кусты смородины обычно сажают на расстоянии 1,0—1,25 м.

Если их высаживают рядами на отдельной площади, то ряд от ряда размещают на расстоянии 2—2,5 м.

При посадке смородины между плодовыми деревьями, кусты ее ближе 2—2,5 м от деревьев размещать не следует.

Смородину сажают наклонно, заглубляя корневище на 6—8 см для лучшего образования дополнительных корней и новых побегов.

Перед посадкой обрезают поврежденные или заметно подсушенные корни. Чтобы избежать подсушивания, их обмакивают в глиняную болтушку. При посадке у саженцев расправляют корни, засыпают вынутой из ямы почвой, постепенно уплотняя ее. Когда корни засыпаны почвой, но яма еще на 1/3 до конца не заполнена, в яму (не размывая корней саженца) выливают полведра воды и окончательно засыпают ее почвой. После посадки вокруг кустика делают лунку и поливают его еще раз водой (1/3—1/2 ведра воды на куст).

Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом (перегноем) слоем 2—3 см или присыпают лунку сухой почвой во избежание образования почвенной корки. В сухую погоду, особенно весной, через 3—4 суток после посадки растения снова поливают водой, а почву вокруг них мульчируют.

2015-05-30

2015-05-30 1314

1314