Соглашение в марте 843 г., очевидно, привело на некоторое время к консолидации сил господствующего класса и стабилизации государства, несмотря на то, что малолетство императора Михаила III (842—867) создавало, казалось бы, благоприятные условия для всякого рода смут и волнений. Когда же Михаил подрос, его более всего стали занимать охота, ристания на ипподроме, маскарады; он проводил свои дни среди цирковых актеров и возничих, веселые попойки затягивались далеко за полночь, шумная ватага собутыльников императора слонялась по улицам, передразнивая патриарха и вельмож. Этот разгульный император (противники наградили его прозвищем «Пьяница»1) прожил всего 27 лет и, разумеется, личное влияние на государственные дела он если и оказывал, то лишь в самом конце своего длительного царствования. Первое время власть находилась в руках его матери Феодоры и ее фаворита логофета дрома Феоктиста (см. выше, стр. 78); затем, в 856 г., произошел дворцовый переворот, Феоктист был убит, Феодора сослана в монастырь, а фактическим правителем страны сделался кесарь Варда, дядя императора, который в свою очередь в 865г. пал жертвой дворцовых интриг.

Достигнутая соглашением 843 г. консолидация борющихся сил (если только она действительно имела место; возможно, что представление об этой консолидации объясняется крайней скудностью источников для истории начала правления Михаила III) оказалась весьма кратковременной: последнее десятилетие правления Михаила было ознаменовано новым обострением политической борьбы.

Около 857—858 гг. некто Гивон явился из Диррахия в Константинополь и попытался выдать себя за сына Феодоры, незадолго перед тем заключенной в монастырь. Константинопольский плебс приветствовал самозванца, однако попытка Гивона закончилась неудачей: он был схвачен, заключен в темницу и предан казни. Вскоре после убийства Варды произошла враждебная Михаилу демонстрация в городке Акрите: когда император проезжал через этот город, какой-то человек в монашеской одежде, поднявшись на большой камень, стал обвинять василевса в бесчисленных прегрешениях. «Ты неплохой парад устроил,— кричал он Михаилу, — ты, который пролил кровь своего дяди!» Слуги императора пытались задержать неизвестного смельчака, но жители городка дружно встали на его защиту и не дали в обиду2.

Гораздо более опасным для империи, нежели эти разрозненные выступления, было движение павликиан, давно уже охватившее восточные области Византии (см. выше, стр. 76) и все более усиливавшееся в правление Михаила. Вождь павликиан Карвей, преемник Сергия, основал около 843 г. в Западной Армении, вне пределов власти василевса, город Тефрику («город Карвея», как называл ее Табари), центр павликианства, куда стекались из Византии все — по терминологии Петра Сицилийца — «распутные и безумные люди», т. е. те, кто выступал против византийского правопорядка и социального гнета. Павликиане Тефрики держали связь с единоверцами в Византии, которые иногда захватывали ненавистных налоговых сборщиков и выдавали их Карвею. Вместе с арабскими войсками павликиане неоднократно участвовали в нападениях на византийские земли.

Борьба павликиан с империей превращается во второй половине правления Михаила в регулярную войну. В 856 г. византийские войска под командованием стратига Фракисийской фемы Петровы (брата кесаря Варды) совершили поход против Тефрики, разрушив множество павликианских селений. В ответ на это Карвей вторгся в 860 г. на византийскую территорию и, действуя в союзе с арабами, захватил 5 тыс. пленных. В 863 г. Карвей погиб3; его преемником стал Хрисохир, которому удалось добиться более значительных успехов; впрочем, это было уже после смерти Михаила.

На вторую половину правления Михаила III приходится также обострение борьбы внутри господствующего класса, проявившееся с особой яркостью во время так называемых фотианских споров.

Правительство кесаря Варды, опиравшееся в значительной мере на поддержку феодальной провинциальной знати и высших военных командиров (как Петрона), попыталось в 858 г. низложить старого патриарха Игнатия и поставить на его место видного ученого и дипломата Фотия, до этого момента не думавшего ни о какой духовной карьере. Фотий, происходивший из знатной семьи, был близок к провинциальной аристократии; его враждебность к павликианству (и, более того, ко всяким народным движениям), а вместе с тем симпатии к аристократическим формам правления (он высказывал даже соображения о необходимости ограничить императорскую власть4) делали Фотия приемлемым кандидатом для провинциальной знати. Однако переворот 858 г. вызвал резкое сопротивление «игнатиан», к которым принадлежали в первую очередь представители столичного монашества и чиновничества из прежнего окружения Феодоры и Феоктиста. Игнатиане, утверждая, что Фотий был избран в нарушение канонических правил, отказывались признать его патриархом. В 861 г. в Константинополе состоялся церковный собор, подтвердивший законность избрания Фотия и принявший ряд правил, отразивших тенденцию к усилению власти патриарха: в частности, правила собора 861 г. требовали строжайшего соблюдения церковной иерархии и подчинения всех митрополитов и епископов патриарху; кроме того, монастыри были поставлены под контроль епископата, а монахам запрещалось покидать свои обители — в противном случае их следовало водворить на место.

Торжество провинциальной знати, возглавляемой Вардой, Петроной и Фотием, оказалось непрочным: константинопольские синклитики ненавидели надменного кесаря и в борьбе против его клики стремились опереться на нового фаворита Михаила III — уроженца окрестностей Адрианополя (который в ту пору считался македонским городом) Василия, отличавшегося необычайной физической силой и привлекшего к себе симпатии молодого императора искусством укрощать лошадей. Милость Михаила к Василию выразилась не только в чинах — император выдал за него свою любовницу Евдокию Ингерину. 21 апреля 865 г. Варда был убит — его убийцей был сам Василий. Через год убийца кесаря Варды был провозглашен соправителем.

Блестящая карьера македонского крестьянина Василия явилась не только плодом счастливого переплетения случайностей или результатом его беззастенчивости — за этой фигурой стояли влиятельные круги столичной знати, недовольной усилием провинциальной аристократии в правление кесаря Варды. Естественно поэтому, что коронация Василия вызвала возмущение провинциальной аристократии: она подняла восстание, возглавленное армянином Смбатом, стратигом Фракисийской фемы, и Георгием Пигани, стратигом Опсикия; восставшие признавали одного Михаила законным императором, а Василия всячески поносили; они жгли поля, принадлежавшие константинопольским вельможам. Вскоре мятеж Смбата и Пигани был подавлен, а его вожди ослеплены.

Восстание Смбата и Пигани напугало константинопольских синклитиков: понимая, что их положение остается непрочным, покуда власть находится в руках Михаила III, они решили возвести на трон своего любимца Василия. В ночь на 24 сентября 867 г. пьяный император был зарезан в собственной спальне. Василий Македонянин сделался единовластным правителем.

Василий I (867—886)5, сделавшись единовластным правителем, старался укрепить византийское государство — расширить его границы, подавить сопротивление народных масс, усовершенствовать административный аппарат. Василий отстаивал принципы самодержавия. В «Поучении сыну» он писал, что на земле нет никого выше василевса, никого, кто мог бы ему приказывать. Только византийский государь, полагал Василий, может считаться василевсом — никто другой не вправе претендовать на этот титул. Вместе с тем Василий стремился упорядочить престолонаследие: ему удалось утвердить принцип легитимности и основать династию (так называемую Македонскую), продержавшуюся свыше полутора столетий: хотя время от времени законные наследники оттеснялись узурпаторами на задний план, ни один из потомков Василия не заплатил головой за трон. Феодальная идея принадлежности престола царственной династии стала внедряться в Византии.

К сожалению, о внутренней политике Василия мы знаем почти исключительно из панегирических сообщений его царственного внука, Константина Багрянородного: по словам Константина, Василий был защитником бедняков, охранявшим их от насилия могущественных лиц (динатов). «Слабые до сих пор члены бедняков, — восклицает Константин, — укрепились, ибо Василий дал каждому возможность в безопасности обрабатывать свою пашню и возделывать виноградник и никто не осмеливался отнять у бедняка отцовские оливы и смоковницы»6. Трудно сказать, отражают ли эти слова Константина действительные тенденции политики Василия или являются простой проекцией в прошлое политических проблем середины X в. По-видимому, защищая крестьян от динатов, правительство Василия стремилось оградить налогоплательщиков от посягательства феодалов и тем самым сохранить и даже увеличить долю крестьянских повинностей, взыскиваемых централизованным путем, непосредственно органами государства. Правительство Василия пыталось упорядочить взимание налогов и предприняло шаги (хотя и безрезультатные) к тому, чтобы возродить римскую систему ответственности землевладельцев за налоги с соседских выморочных участков.

Начало правления Василия было ознаменовано новыми успехами павликиан, которые под командованием Хрисохира продвинулись далеко на запад и заняли Эфес. Первый поход Василия против павликиан, предпринятый в 868 г., сразу же после его прихода к власти7, закончился разгромом византийских войск. Император был вынужден отправить в Тефрику посольство, возглавленное Петром Сицилийцем, оставившим подробное описание своего путешествия в павликианскую столицу (869—870 гг.), однако результаты переговоров Петра Сицилийца оказались неутешительными: Хрисохир готов был заключить мир лишь в том случае, если византийское правительство откажется от своих притязаний на Малую Азию и ограничится западными областями; он грозил изгнать Василия из византийских пределов, если тот не согласится с требованиями павликиан.

Это был момент наивысшего подъема павликианского движения: казалось, что восставшее крестьянство восточных областей Византии действительно сможет сбросить гнет Константинополя и упрочить павликианское государство. Однако надежды не оправдались: Василий отправил против павликиан войска под командованием своего зятя Христофора, которому удалось овладеть Тефрикой и соседними крепостями. Хрисохир отошел к Вафириаку (на северо-запад от Севастии) и разбил лагерь в речной долине, тогда как византийские войска заняли крутой и лесистый холм Зоголоин. Утром, еще до рассвета, небольшой отряд византийских воинов с громким криком напал на павликианский лагерь, принудив воинов Хрисохира в панике отступить; во время бегства вождь павликиан был ранен копьем в бок и схвачен; ему тут же отрубили голову, и «приятный дар» был немедленно послан императору. Захват Тефрики и смерть Хрисохира в 872 г. знаменовали разгром павликианского движения.

Победа над павликианами открывала перед правительством Василия возможности для дальнейшего укрепления централизованного государственного аппарата, пытавшегося все более активно вмешиваться в экономическую жизнь страны. Правительство Василия, в частности, запретило взимание процента, что, разумеется, привело к бесчисленным злоупотреблениям чиновников и осложнило ведение денежных операций в городах и уплату налогов, поскольку обладавшие денежными средствами лица не склонны были давать нуждающимся беспроцентные ссуды8. Правительство Василия стремилось расширить управление домениальными землями: с этой целью была создана специальная куратория Манганов, доходы от которой шли на устройство императорских трапез; одновременно с кураторией Манганов возникло еще одно ведомство, управлявшее императорскими землями — Новый дворец.

Не ограничиваясь частными мероприятиями, правительство Василия предприняло попытку общего пересмотра византийского законодательства, что в официальных документах того времени было названо «очищением старых законов» (αποχαδαρσις των πααιων νομων). Плодом этого очищения старых законов явился изданный в 70-е годы краткий сборник законов «Прохирон», излагавший в 40 титулах основные принципы византийского права. Составители «Прохирона» решительно размежевались с»Эклогой», составленной в период укрепления свободного крестьянства, и возвращались во многих случаях к нормам Юстинианова права.

«Прохирон» не являлся систематическим изложением норм римского права, но затрагивал лишь некоторые вопросы: брак и приданое, обязательства, наследственное право. Редакторы «Прохирона» стремились воспроизвести с возможно большей точностью Юстиниановы законоположения и во многих случаях сохраняли даже латинскую юридическую терминологию. Хотя со времени издания Corpus iuris civilis прошло более трех веков и в Византии установились новые общественные отношения, составители «Прохирона» почти не коснулись этих изменений9.

В некоторых случаях издатели «Прохирона» сохранили правовые нормы «Эклоги», хотя и относились резко отрицательно к этому памятнику законодательной деятельности императора-иконоборца. Они сохранили, в частности, членовредительские наказания (отсечение языка и т. п.), введенные «Эклогой». В состав «Прохирона» было включено также несколько новелл Василия I, касавшихся — помимо новеллы о процентах — довольно специальных вопросов (о числе свидетелей, о конкубинате). Более существенным было постановление «Прохирона» (XXXIV, 17) о том, что рабы лиц, умерших без завещания, должны получать свободу.

Из общей позиции Василия, ставленника столичной знати, закономерно вытекает и его отношение к фотианским спорам: если кесарь Варда поддерживал Фотия, то Василий уже в самом начале правления добивается низложения патриарха, отстаивавшего идею ограничения императорской власти: в 867 или 868 г. Фотий был отправлен в ссылку, а на патриарший престол возвращен престарелый Игнатий. Низложение Фотия было подтверждено на константинопольском соборе 869—870 гг. в присутствии папских легатов.

По-видимому, во время изгнания Фотия Арефа, один из его ближайших учеников и последователей, на полях принадлежавшей ему рукописи с раздражением писал о расточительной роскоши, господствовавшей при дворе Василия Македонянина10.

Однако конфликт с фотианами оказался временным: провинциальная знать, оттесненная на первых порах на задний план, постепенно приобретает все большее значение при дворе. Первым свидетельством изменения политики константинопольского двора явилось возвращение Фотия из ссылки и назначение его воспитателем сына императора; когда через несколько лет после этого, в 877 г., умер престарелый Игнатий, Фотий оказался его естественным преемником. В конце правления Василия Фотий принимал активное участие в составлении нового законодательного сборника «Эпанагоги», где нормы Юстинианова права были переработаны значительно более самостоятельно, нежели в «Прохироне». Особенно оригинальной для византийского права была трактовка прав патриарха, разработанная под несомненным воздействием Фотия: вопреки традиционному византийскому представлению о единовластии божественного авто-кратора, авторы «Эпанагоги» развивали учение о двух взаимодополняющих властях — императорской и патриаршей, согласие между которыми объявлено было непременным условием благоденствия подданных11. «Эпанагога» включила также постановление, запрещавшее сановной знати приобретать от подчиненных лиц земельные владения как в форме дарения, так и путем покупки. Мы не знаем судьбы «Эпанагоги» — была ли она издана в качестве официального государственного документа или же так и осталась проектом, вышедшим из фотианских кругов; как бы то ни было, создание этого памятника отражало усиление позиций провинциальной феодальной аристократии.

И действительно, в окружении Василия все более значительную роль начинают играть видные полководцы, которые в своем большинстве происходили из малоазийской знати. Среди них наиболее заметной фигурой был Никифор Фока Старший, участвовавший, по-видимому, еще в походе на павликиан в 872 г., затем занявший пост стратига Харсиана. а в 885 г. посланный во главе византийских войск в Южную Италию12.

Но провинциальная знать не удовлетворялась своеобразным компромиссом с непосредственным окружением Василия, компромиссом, приведшим к возвращению Фотия на патриарший престол и назначению Никифора Фоки на один из высших командных постов. В конце царствования Василия возник заговор, возглавленный одним из видных малоазийских феодалов Иоанном Куркуасом; возможно, что в числе заговорщиков был и Фотий13. Впрочем, действия заговорщиков успеха не имели.

Василий умер в 886 г. Согласно преданию, он погиб от несчастного случая на охоте, когда колоссальный олень внезапно бросился на увлекшегося преследованием всадника, поддел его рогами под пояс и, сорвав с седла, понес; он тащил императора 16 миль, прежде чем одному из императорских стражников удалось ударом меча перерубить пояс. Василий упал без чувств на землю; едва придя в себя, он приказал арестовать своего спасителя и расследовать, не был ли тот заговорщиком, поднявшим меч не для того, чтобы освободить василевса, но чтобы нанести ему роковой удар. Мы не знаем, чем кончилось это своеобразное следствие, но Василий не прожил и десяти дней после падения: он умер, оставив преемником Льва, своего сына, 20-летнего юношу, человека слабовольного, непоследовательного, склонного к слезам и вместе с тем вспыльчивого.

Лев получил прекрасное образование под руководством Фотия, любил произносить речи и сочинять стихи, но избегал командовать войсками, предпочитая походам чинную жизнь Большого дворца с его ритуалом и интригами. Иной раз ночью, переодевшись, бродил он по уснувшему Константинополю, чтобы лично проверить, не спят ли стражники на своих постах. Лев был очень доволен, когда однажды его схватили и отправили в тюрьму — наивная забава правителя могущественного государства. Покойный император был человеком решительным и деятельным, хотя в последние годы становился все более мрачным и подозрительным, все чаще уединялся с волшебниками и магами, пытаясь вызывать души покойников. Переход власти в руки его робкого сына, остававшегося до конца жизни игрушкой в руках временщиков, естественным образом должен был способствовать прекращению установившегося при Василии компромисса и новому обострению борьбы внутри господствующего класса — борьбы, в ходе которой все решительней стала заявлять о своих интересах третья социальная сила — константинопольские купцы и ремесленники.

Правление Льва VI (886—912)14 началось серией акций, задачей которых было публично продемонстрировать разрыв с политикой Василия I. Именно с этой целью был выкопан из могилы труп Михаила III, который в саркофаге из кипарисового дерева торжественно перевезли в Константинополь. Патриарха Фотия, приближенного Василием в последние годы его царствования, сместили, обвинив в том, что он пытался возвести на престол своего родственника. Место патриарха занял младший брат императора Стефан.

Во главе всего государственного управления был поставлен Стилиан Заутца, который при Василии был этериархом; еще при жизни Василия он оказал важные услуги Льву, теперь же его положение еще более упрочилось благодаря тому, что дочь Стилиана Зоя стала любовницей императора. Заутца был назначен логофетом дрома, а некоторое время спустя ему присвоили новый, специально для него созданный титул василеопатора.

Стилиан Заутца, придя к власти, сместил многих видных чиновников — сторонников покойного императора. Это не было только борьбой придворных клик: василеопатор в борьбе против провинциальной знати стремился опереться на константинопольское купечество.

В начале правления Льва была составлена обширнейшая компиляция, называвшаяся «Царские книги» («Василики») и основанная полностью на нормах римского права; было опубликовано также свыше ста новелл от лица императора. Рецепция норм римского права, осуществленная в «Василиках», соответствовала, разумеется, потребностям сильной императорской власти, ибо в законодательных нормах времен Юстиниана византийское правительство конца IX в. находило санкцию самодержавия; вместе с тем тщательная регламентация в «Василиках» купли-продажи, залоговых операций и т. д. была необходима для купечества и ремесленников, которым римское право давало в готовом виде решение многообразных проблем, возникавших в условиях товарного производства. В отличие от этого, нормы Юстинианова права, касавшиеся статуса зависимого сельского населения, привлекались лишь спорадически, а терминология отношений зависимости в «Василиках» оказалась запутанной до бессмыслицы: составители этой компиляции, по-видимому, сравнительно мало интересовались положением дел в византийской деревне.

Еще более отчетливо политические тенденции правительства Стилиана Заутцы проявились в новеллах Льва15. Выступая против провинциальной знати, законодатель в 84-й новелле запрещал правителям провинций приобретать недвижимость в подчиненных им областях; в 5-й новелле император осуждал стяжательство монастырей. Вместе с тем новеллы содержали ряд немаловажных уступок торгово-ремесленной верхушке: в 52-й новелле император проявлял заботу об увеличении денег в обращении, заявляя, что недостаток денег приносит вред торговцам, ремесленникам и крестьянам; 83-я новелла отменяла постановление Василия I, запретившего взимание процента; 80-я и 81-я новеллы содействовали развитию ювелирного и шелкоткацкого производства, ликвидируя некоторые ограничения, сковывавшие свободу мастеров: им разрешалось изготовлять для продажи украшения из золота, серебра и драгоценных камней, а также продавать лоскуты пурпурных шелковых тканей. Новеллы поощряли развитие торгово-ремесленных коллегий. Наконец, правительство Заутцы прямо поддерживало богатых купцов: так, купцы Ставракий и Косьма получили от Заутцы монопольное право на торговлю с болгарами, причем эта торговля была перенесена из Константинополя в Фессалонику, где купцы были более свободны от контроля администрации, нежели в византийской столице16.

Провинциальная знать, на первых порах оттесненная от власти сторонниками Стилиана Заутцы, понемногу, однако, начинала восстанавливать свои позиции17: еще при жизни Заутцы был возвращен из ссылки и назначен доместиком схол родственник Фотия и один из активных его сторонников Лев Катакил, подвергшийся опале после воцарения Льва; в то же время выдвигается и другой фотианин — Николай, ранее бежавший от преследований Заутцы, а теперь занявший пост императорского секретаря (мистика). Впрочем, Заутца до самой своей смерти оставался фаворитом императора и практическим руководителем политики империи; в 898 г., вскоре после смерти императрицы, ему даже удалось выдать за Льва свою дочь, что должно было еще более укрепить его позицию. Но в 899 г. Заутца внезапно умер, а через полгода после него скончалась и Зоя; обе эти смерти облегчали действия враждебной Заутце группировки провинциальной знати.

Сподвижники Заутцы, хотя и выпустили из рук кормило правления после смерти Стилиана и Зои, были несклонны складывать оружие; по-видимому, с их деятельностью следует связывать возбуждение судебного процесса против одного из наиболее видных фотиан — Арефы (в начале 900 г. он был обвинен в безбожии). Последователи Заутцы не ограничивались акциями против отдельных вождей провинциальной знати: создается заговор, целью которого было возвести на престол некоего Василия, одного из многочисленных родичей покойного василеопатора. Но заговор Василия был раскрыт, и это сразу же усилило позиции противников Заутцы, фотиан, выражавших интересы провинциальной знати.

Огромным успехом этой группировки было избрание мистика Николая константинопольским патриархом в 901 г. Вслед за тем Арефа, который не так давно еще находился под судом, получил высокое назначение: он стал архиепископом Кесарии Каппадокийской, первопрестольным митрополитом. Ключевые позиции в византийской церкви оказались снова в руках фотиан. Естественную поддержку эта группировка находила в среде высшего командования, где главные посты принадлежали провинциальным феодалам Дукам и Аргирам.

Сановная аристократия, составлявшая еще сравнительно недавно социальную опору правительства Василия I, была оттеснена на задний план Стилианом Заутцей. Теперь же, после падения сторонников Заутцы, политическая роль этой группировки снова возрастает. Ее возглавлял в первые годы X в. евнух Самона, красивый молодой человек, в прошлом араб-невольник, заложивший основы своей карьеры в 900 г., когда он выдал заговор Василия. Наибольшей остроты борьба между группировками провинциальной и сановной знати достигла в 906—907 гг., во время мятежа Андроника Дуки18.

Андроник Дука, один из виднейших византийских полководцев, занял с помощью своих рабов и «людей» крепость Кавалу (близ Конии) и вступил в сношение с арабами; он рассчитывал, по-видимому, опираясь на поддержку арабов, добиться императорского престола. Андроника тайно поддерживал и константинопольский патриарх Николай Мистик. Положение византийского императора осложнялось тем обстоятельством, что он как раз в это время вступил, в нарушение канонических правил, в четвертый брак19. Патриарх, воспользовавшись этим, наложил на Льва эпитимью и запретил ему входить в церковь: у врат константинопольской Софии несколько раз разыгрывались драматические сцены, когда Лев в окружении синклитиков являлся к храму, а патриарх со своей свитой выходил ему навстречу, но не с целью подобострастно приветствовать самодержавного василевса, а для того, чтобы преградить ему вход. Синклитики поднимали шум, требуя, чтобы Лев силой вступил под своды храма, а Николай заявлял, что в этом случае он вместе со всеми священниками покинет церковь. Положение в стране была настолько напряженным, что император долгое время не решался на открытое насилие и отступал в слезах. Наконец, 1 февраля 907 г. правительство Льва отважилось на решительные действия: Николай был приглашен во дворец; когда же он (в который раз!) отказался снять эпитимью, его схватили, бросили в лодку и отвезли на другой берег Босфора, где поместили в монастыре Галакрины.

Первое время Николай Мистик держался стойко, отказывался отречься от патриаршего престола, но известие о том, что Андроник Дука прекратил борьбу и бежал из Кавалы к арабам, показало патриарху бессмысленность дальнейшего сопротивления: он написал по требованию Самоны отречение, и это позволило столичной знати возвести на престол своего кандидата — игумена одного из столичных монастырей Евфимия, который был известен как ожесточенный противник Стилиана Заутцы, выступавший не раз ходатаем за константинопольских чиновников, смещенных или высланных всесильным василеопатором. Спор о четвертом браке завершился победой императора.

После разгрома мятежа Андроника Дуки и отречения Николая Мистика движение провинциальной знати на некоторое время заглохло, а ее идеологи стали переходить на сторону победителей. Так, одним из ревностных сторонников патриарха Евфимия сделался теперь Арефа Кесарийский, который до недавнего времени был наиболее ожесточенным противником «четвертого брака»20. Столичная знать держала в своих руках государственный аппарат, причем основную роль играли не руководители секретов, логофеты или сакеларий, но первые лица дворцовой службы. Сперва всю политику направлял Самона, занявший пост паракимомена, а после его пострижения в монахи — новый паракимомен, патрикий Константин. Огромным влиянием пользовался в это время также друнгарий флота Имерий, родственник четвертой жены императора Зои Карбонопсиды. Сосредоточие власти во дворце, отстранение на задний план секретов знаменовало упрочение самодержавных тенденций. Накануне смерти Льва VI из ссылки вернулся Николай Мистик, возведенный вслед затем вновь на патриарший престол21, Этому событию предшествовали какие-то народные выступления в Константинополе, о которых мы имеем, к сожалению, весьма туманные сведения. Арефа Кесарийский, обращаясь к Николаю Мистику, говорил: «Какими канонами ты руководствовался, когда проник в церковь? Собрание каких иереев сопровождало тебя в храм? Мы ведь знаем, что беспорядочная и отверженная толпа лавочников и поварят, вооруженная палками и дубинками, встала на твою сторону и восстановила тебя в церкви»22. Даже если сделать скидку на риторичность заявления Арефы, все же вполне естественным остается предположение, что восстановление Николая Мистика было связано с движением константинопольских ремесленников («лавочников и поварят»).

Как раз в это время, в 911 или в начале 912 г., была, по-видимому, И составлена «Книга эпарха» — запись уставов константинопольских ремесленных и торговых коллегий. «Книга эпарха» означала по существу известную уступку столичной знати и торгово-ремесленным коллегиям: она ограничивала права константинопольских вельмож в ремесле и торговле, запрещала им скупать больше товаров, нежели это необходимо было для их собственных потребностей, запрещала торговать этими продуктами. Весьма вероятно, что «Книга эпарха» явилась результатом того же демократического движения в Константинополе, которое имело своим результатом восстановление на престоле Николая Мистика.

Лев умер 11 мая 912 г., оставив своим преемником брата Александра, бездарного и развратного человека. Засилье столичной знати в правление Александра сделалось совершенно невыносимым, а новые налоги еще более усиливали недовольство населения. Возмущение назревало; оно вылилось бы в восстание еще при Александре, если бы тот внезапно не умер на ипподроме 6 июня 913 г. Наследником престола стал восьмилетний сын Льва VI Константин VII Багрянородный, вместо которого должен был управлять регентский совет.

В этот момент Константинополь оказался охваченным восстанием, чрезвычайно сложным по своему составу, В восстании участвовала константинопольская беднота, недовольство которой стремилась использовать в своих интересах провинциальная знать. Во главе движения стоял доместик схол Константин Дука, сын Андроника Дуки; участвовал в восстании и Лев Хиросфакт, бывший в 906—907 гг. деятельным сторонником Андроника. Лев Хиросфакт, один из учеников Фотия, был большим знатоком и поклонником античной культуры, что навлекло на него обвинение в безбожии; вместе с тем противники упрекали Хиросфакта в том, что он заигрывает с чернью23.

По свидетельству хроник, восстание началось на рассвете, когда вооруженная толпа сторонников Дуки заняла ипподром; при свете факелов Константин был провозглашен императором и тут же двинулся на штурм Большого дворца. Однако осада окончилась поражением: штурм был отбит с большими потерями, и самому Константину отрубили голову.

В событиях 913 г. двусмысленную роль сыграл Николай Мистик. На первых порах он действовал в союзе с Константином, призывал его в Константинополь и обещал поддержку; затем он внезапно отошел от движения и возглавил оборону Большого дворца: с малолетним императором на руках он обходил дворцовые укрепления, призывая воинов сражаться против восставших. Вряд ли измену Николая Мистика можно объяснить только корыстными соображениями: естественнее предположить, что он был связан с какими-то кругами константинопольских торговцев и ремесленников, которые осуждали правительство Александра, но оказались непоследовательными, когда дело дошло до открытой борьбы.

После поражения Константина Дуки борьба различных группировок господствующего класса за власть продолжалась. Николай Мистик, скомпрометировавший себя во время событий 913 г., вскоре был оттеснен от управления государством. Одну из наиболее влиятельных политических группировок возглавлял малоазийский феодал Лев Фока (сын Никифора Фоки Старшего), другую — друнгарий флота Роман Лакапин, выходец из Лакапы в феме Ликанд, человек незнатный и необразованный, начинавший свою службу во флоте с самых низких ступеней. Роману Лакапину удалось отстранить противника; его победа была закреплена в 919 г., когда он женил юного императора на своей дочери Елене и получил, подобно Стилиану Заутце, титул василеопатора. Попытка Льва Фоки силой захватить власть оказалась неудачной; несмотря на поддержку многих влиятельных лиц, Лев Фока был захвачен в плен и ослеплен. После победы над Львом Фокой у Романа Лакапина не оставалось соперников: в ближайшее время он получил титул кесаря, в декабре 920 г. был провозглашен соправителем, а в следующем году стал самодержцем, оттеснив своего зятя на задний план. Вместе с тем он постарался обеспечить престол своим сыновьям: уже в мае 921 г. соправителем был провозглашен сын Романа Христофор (умерший в 931 г.), в 924 г. последовало провозглашение братьев Христофора — Стефана и Константина. Сын Льва VI, хотя и сохранил жизнь и императорский титул, затерялся среди царственных родственников своей жены.

Византийская монета императоров Романа I Лакапина (920-944), Константина VII Багрянородного (913-959) и Христофора Лакапина. Париж. Кабинет медалей.

Период правления Романа I Лакапина (921—944)24 был временем господства сановной знати: как и при Льве VI, управление государством сосредоточивалось во дворце, и протовестиарий Феофан, позднее занявший должность паракимомена, а не кто-либо из логофетов возглавлял государственный аппарат. Этот придворный вел переговоры с болгарами и венграми и даже командовал флотом25. Сановная знать продолжала энергичное наступление на крестьянство, добиваясь увеличения налогов. По словам Продолжателя Феофана, при Романе «несчастные бедняки» подвергались столь несправедливым поборам, что после его смерти новое правительство было принуждено облегчить тяжкое бремя податей26. И в позднейших законодательных актах мы находим упрек в адрес вельмож Лакапина, которые, утверждает законодатель, были бессильны обложить данью соседей Византии и потому взимали колоссальные налоги с подданных27. Действительно, Роман, будучи ставленником константинопольской сановной знати, поддерживал ее стремление к возрастанию той доли прибавочного продукта, которая поступала непосредственно в государственную казну: не случайно в его законах всемерно подчеркивается значение податей для византийского государства. Весьма вероятно к тому же, что именно в правление Романа был окончательно восстановлен принцип принудительного обложения землевладельцев в случае бегства или смерти соседей28. Наконец, правительство Лакапина стремилось к расширению императорских доходов: продолжая политику Василия I, оно создавало новые куратории и в 934 г. превратило в домен василевса завоеванную на востоке обширную область Мелитины (см. ниже, стр. 190).

Одновременно с централизованным натиском на крестьянство, осуществлявшимся правительством Романа, на эти годы приходился и рост феодальных вотчин, сопровождавшийся превращением стратиотов и плательщиков государственных податей в зависимых крестьян (см. выше, стр. 121). Этот процесс был усугублен неурожайными годами и голодом, последовавшим за на редкость морозной зимой 927—928 гг., когда нищета принуждала крестьян продавать свои земли по баснословно низким ценам или просто отдавать за хлеб.

Все это привело к новому обострению классовой борьбы в византийской деревне: однако, в отличие от народных движений IX в., носивших широкий, «общеимперский» характер, восстания этого времени локально значительно более ограничены и вспыхивают, как правило, на окраинах Византийской империи, где протест против налогового гнета сочетается с сепаратистскими тенденциями, поддерживаемыми также и местной знатью.

Ряд серьезных волнений в провинциях прокатился уже в самом начале правления Романа. В 920—921 гг. восстанием была охвачена Южная Италия. В 921 г, вспыхнуло восстание славянских племен Пелопоннеса, которые объявили себя независимыми и отказались принимать византийского наместника и уплачивать подати; стратиг Пелопоннеса Кринит разграбил всю область славян, сжег хлеб на полях и вынудил восставших сложить оружие; на славянские племена была наложена дань, в четыре раза превышавшая размер налогов, уплачиваемых ими до восстания. Около 922 г. восстало население Халдии, среди которого было много армян; в восстании принимали участие «убогие и незнатные», наряду с сепаратистски настроенной малоазийской знатью. Первоначально восставшим удалось захватить крепость Баберд, но затем они были разгромлены полководцем Романа Иоанном Куркуасом. Примерно к этому же времени относится и восстание «племен Анатолика», о котором смутные сведения сохранил Лиутпранд.

Наиболее значительным народным движением того времени было восстание крестьян в Опсикии (около 932 г.), возглавленное Василием из Македонии. Еще раньше он принимал участие в народном возмущении, был схвачен и предан суду; ему отрубили руку, но увечье не сломило энергии Василия: изготовив себе медную руку, к которой был приклепан меч огромной величины, он стал выдавать себя за популярного в народных массах империи Константина Дуки — неудачливого вождя восстания 913 г., и возглавил новое движение. После первых успехов (восставшим удалось захватить крепость Платея Петра, где хранились натуральные подати, взысканные с окрестных крестьян) сторонники Василия были разгромлены, а сам он захвачен в плен и публично сожжен в Константинополе.

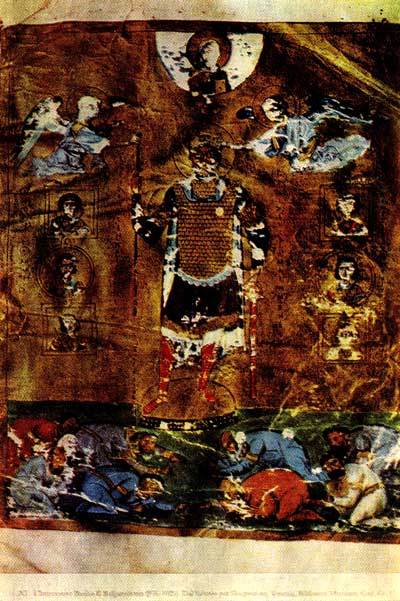

Император Василий II Болгаробойца. Миниатюра. 976-1025 гг.

Приблизительно к тому же времени (между 929 и 936 гг.) относится новое восстание в Южной Италии.

Народные движения свидетельствовали о крайнем обострении аграрного вопроса в стране и заставляли правительство Романа принимать меры для упорядочения положения в деревне. Именно ко времени Романа относятся первые памятники аграрного законодательства императоров Македонской династии, не раз привлекавшие внимание исследователей и трактуемые нередко как свидетельство заботы государства о «меньшей братии». В действительности же новеллы Романа были изданы в интересах одной из группировок господствующего класса — столичной знати; те уступки крестьянам, на которые он шел, были сделаны за счет провинциальной аристократии и, наоборот, соответствовали интересам сановной знати и связанного с ней купечества, поскольку целью этих реформ было сохранение крестьянства, способного уплачивать государственные налоги.

Первая новелла Романа Лакапина датируется обычно 922 г. — впрочем, эта датировка сомнительна29. В первой новелле император восстанавливал преимущественные права общинников на покупку земли односельчан и запрещал динатам приобретать крестьянские участки в тех селах, где у них ранее не было собственного имущества.

1 сентября 934 г.— непосредственно после восстания крестьян Опсикия — появилась вторая новелла Романа. Император осуждает в ней захваты и насилия, чинимые динатами в деревнях, осуждает тех, кто, используя своих рабов и мистиев, вторгается в села, сгоняет крестьян с. земли, заставляет их отбывать барщину. Злоупотребления динатов, по словам Романа, приносят ущерб государству, ибо именно крестьянское землевладение обеспечивает обе главные потребности государства — в налогах и в военной силе. Роман торжественно провозглашал, что он выступает против «жадных рук» динатов. С этой целью он разрешил крестьянам и их наследникам выкупать земли, проданные во время голодных лет, а динатам запретил захватывать крестьянские наделы и закабалять крестьян. Таким образом, новелла Романа была направлена только против вотчинных форм эксплуатации крестьянства, но совершенно не затрагивала налоговой системы, в сохранении и укреплении которой как раз и была заинтересована сановная знать, поддерживавшая правительство Лакапина.

Налоговый гнет, разоряя крестьян и стратиотов, оказывался одним из важных факторов, заставлявших земледельцев терять и собственность, и свободу30. При этом императорские домены также росли за счет крестьянских общин: недаром один из преемников Романа возмущался тем, что наделы стратиотов переходили императорскому монастырю в Лакапе или каким-либо кураториям31.

Защита интересов столичной знати определяла вообще политику правительства Романа. История предшествующих царствований показала, что высшая церковная иерархия не раз оказывалась верной союзницей провинциальной аристократии: поэтому одной из задач правительства было подчинение церкви императорской власти. Прежде всего, на соборе 920 г. в присутствии папских легатов было вынесено окончательное решение по вопросу о «четвертом браке»: формально собор должен был привести к прекращению борьбы сторонников Николая и Евфимия, на деле же его решения были использованы для расправы с теми епископами, которые выступали на стороне оттесненного от власти Константина Багрянородного. Когда умер Николай Мистик (925 г.), патриарший престол занимали некоторое время малозначительные фигуры, а с 931 г., после низложения безграмотного Трифона, он и вовсе оставался вакантным. Наконец, в 933 г. Роман добился избрания патриархом своего сына Феофилакта, едва достигшего шестнадцати лет; юный патриарх был покорным исполнителем отцовской воли и предпочитал проводить время не в храме св. Софии, а в конюшне, где кормил коней изюмом и сушеными фигами.

Опиравшееся на столичную знать правительство Романа искало поддержки константинопольского плебса, проявившего себя значительной политической силой уже во время событий начала X в. По приказанию императора государственная казна выплатила долги, в том числе и квартирную плату, всех константинопольских горожан — как бедняков, так и знати32; при этом долговые обязательства были публично сожжены. Правительство Романа также видело союзника в монашестве: было построено большое количество церквей и монастырей, монахам щедро раздавали ругу; по-видимому, по требованию монашества Роман запретил празднование брумалий, языческого по своему происхождению веселого карнавала. Правительство Романа заигрывало и с некоторыми представителями провинциальной знати, например с Куркуасами и Аргирами, которые занимали видное положение в государственном аппарате и особенно в войске. Однако провинциальная знать неоднократно выступала против Романа, организуя заговоры, о которых лишь очень скупо упоминают хроники. Так, магистр Стефан со своими «людьми» пытался захватить престол, но неудачно — в наказание он был сослан на пустынный остров; другой заговор возглавили мистик Иоанн и его друг, представитель знатного малоазийского рода стольничий Константин Воила; к провинциальной знати принадлежал и еще один заговорщик, магистр Николай, высланный после раскрытия заговора в собственное поместье.

Правительство Романа Лакапина, сумевшее подавить народные движения и расправиться с аристократическими заговорами, пало в результате внутренних интриг и распрей. Собственные сыновья Романа Стефан и Константин совершили 16 декабря 944 г. переворот: Роман I был низложен и сослан на остров Прота, где и скончался в 948 г. Правление Лакапинидов оказалось непродолжительным: их противники воспользовались раздорами в семье Лакапина и выдвинули против них легитимного наследника престола, сына Льва VI — Константина VII, не принимавшего до тех пор реального участия в управлении государством. 27 января 945 г. сыновья Романа были арестованы и отправлены в ссылку, где их ждала насильственная смерть.

Столетняя борьба внутри господствующего класса — от восстановления иконопочитания до низложения Лакапинидов — протекала при заметном преобладании столичной знати; с 945 г. начинается новый период, когда господство переходит к провинциальной феодальной аристократии.

Столетие, последовавшее за восстановлением иконопочитания, было временем упрочения феодальных общественных отношений в деревне; вместе с тем на этот период приходится начало экономического возрождения провинциальных городов. Все эти новые явления нашли свое выражение в социальной борьбе, определявшей, естественно, и политику господствующего класса. Классовая борьба крестьянства в это столетие постепенно теряет прежний «общеимперский» характер, проявившийся с особой отчетливостью во время восстания Фомы Славянина (см. выше, стр. 71—73): выступления становятся все более локально ограниченными, они охватывают отдельные, преимущественно окраинные области империи; антиналоговые требования по-прежнему постоянно выдвигаются во время этих восстаний, но вместе с тем скудные источники доносят до нас иной раз сообщения о волнениях в поместье, вызванных жестокостями вельможи или попытками обратить окрестное население в париков. Городские движения вспыхивают не только в Константинополе, но и в провинциальных городах, где они обычно направлены против императорских наместников и связаны с попытками сохранить остатки городской независимости.

Внутри господствующего класса на протяжении этого столетия вели борьбу две основные группировки; обе они жили за счет эксплуатации крестьянства, но их разъединял спор о формах этой эксплуатации и, соответственно, о формах государства. Одну из этих группировок составляли по преимуществу константинопольские синклитики и придворные, а также тесно с ними связанные чиновники многочисленных столичных канцелярий. Эта константинопольская сановная знать, включавшая в себя большое число неродовитых людей, проникавших в чиновную среду то благодаря своей энергии и и образованности, то благодаря благосклонному вниманию самого василевса или его фаворита, существовала в значительной степени на доходы от жалованья, от императорских щедрот, от всевозможных взяток и вымогательств, возможность для осуществления которых широко предоставлялась византийской системой администрации. Естественно, что в силу этого сановная знать была заинтересована в сохранении и расширении налоговой системы, в прикреплении крестьян-налогоплательщиков к земле и в обеспечении исправной уплаты податей; вместе с тем сановная знать активно поддерживала сильную централизованную государственную власть, поскольку именно сильная власть василевса могла обеспечить и жалование, и подарки, и безнаказанное вымогательство.

К другой группировке принадлежали в первую очередь представители провинциальной знати, владельцы проастиев и икосов, расположенных в различных концах страны, стремившиеся к расширению своих поместий и закабалению окрестного населения. Централизованная налоговая система рассматривалась этой группой феодалов как препятствие к расширению их владений; соответственно они пытались выступать против византийского самодержавия.

Глава 6. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМПЕРИИ В СЕРЕДИНЕ IX —СЕРЕДИНЕ X В.

Вторая половина IX и первая половина X столетия были временем, когда Византии удалось не только упрочить свои границы, но и создать опорные пункты для успешного наступления на соседние страны, которое привело позднее, во второй половине X и начале XI в., к значительному расширению византийских владений. Правда, наступившая стабилизация не раз нарушалась тяжелыми поражениями (было потеряна Сицилия, болгарские войска вновь подступали к стенам Константинополя), но в целом этот период характеризуется ростом политического авторитета Византии.

Особенно заметными были успехи на восточной границе империи. Уже в конце 50-х годов IX в. византийские полководцы совершили несколько удачных набегов на арабские владения в районе Самосаты1; в то же время византийский флот появился у египетских берегов, близ Дамьетты2. Ответом были набеги арабов на византийские крепости Малой Азии; в 863 г. эмир Мелитины Омар прошел через фему Армениак и, выйдя к берегам Черного моря, занял город Амис. Сохранилось предание, будто эмир, разгневанный тем, что водная стихия препятствовала его дальнейшему продвижению, приказал (подобно персидскому царю Ксерксу) бичами наказать море.

Против Омара двинулось большое византийское войско под командованием Петровы, стратига Фракисийской фемы, дяди Михаила III; если верить арабским источникам, Михаил и сам находился с войсками. Против арабов были подняты стратиоты важнейших малоазийских фем: с севера шли отряды Армениака, Вукелариев, Колонии и Пафлагонии, с юга — Анатолика, Опсикия и Каппадокии; сам Петрова, помимо императорских тагм, вел войска своей фемы и отряды из Фракии и Македонии. Не желая быть осажденным в Амисе, Омар оставил город и разбил лагерь в местности Посон, близ речушки Лалакаон.

Сражение началось ночью, когда посланные Петроной и Омаром отряды попытались овладеть высотой, господствовавшей над полем боя; первая стычка закончилась победой византийцев. Тогда Омар, собрав все силы, бросил их против центра византийской армии, но и на этот раз Петрова отразил натиск, а вслед за тем сумел окружить арабов. В отчаянье Омар ворвался в ряды врагов, но был убит. Лишь небольшой части арабского войска во главе с сыном эмира удалось бежать, да и они были захвачены в плен одним из византийских командиров в феме Харсиан. Победа оказалась тем более полной, что через месяца полтора после битвы у Лалакаона византийцы разгромили другое арабское войско.

Победы 863 г. не имели, однако, серьезных политических последствий: переворот в Константинополе, стоивший жизни императору Михаилу, а вслед за тем усиление павликиан помешали византийским полководцам развить успехи. Только десять лет спустя, в 873 г. (на следующий год после разгрома Тефрики), византийские войска предприняли поход в арабские области по Среднему Евфрату. Этот поход не принес им большой славы3. Правда, Василию I, возглавлявшему войска, удалось овладеть Запетрой и Самосатой и захватить там обильную добычу, но под стенами Мелитины (которая являлась главной целью похода) Василия ждало поражение, что, впрочем, не помешало ему совершить триумфальный въезд в Константинополь и под клики придворных возложить себе на голову венок победителя. Василий еще несколько раз совершал походы на восток, но ни Мелитину, ни какой-либо другой значительный город ему не удалось занять; более того, в 883 г. византийский полководец Стиппиот был разбит арабами и пал в битве. Арабские хронисты с восторгом описывают колоссальную добычу: драгоценные украшения, оружие, шелковые ткани, меха, сосуды и 15 тыс. лошадей и мулов.

Не более результативными оказались и военные успехи талантливого византийского полководца Никифора Фоки Старшего, действовавшего при императоре Льве VI: через горные проходы он проник в Киликию, подошел к Адане, уничтожил виноградники и плодовые деревья в окрестностях города, взял в плен правителя Тарса и с добычей сумел уйти из Киликии, обманув арабские войска, дожидавшиеся его у одного из перевалов. Однако смелый набег Никифора не имел никаких последствий, а его политическое влияние было вскоре сведено на нет успехами арабов на море.

Морские набеги арабов привели к запустению многих островов Эгейского моря: лишь охотники на диких коз рисковали приезжать на Парос, да и на Патмосе, Эгине, Самосе ютились немногочисленные обитатели: стратиоты, бежавшие от военной службы, монахи-отшельники. С конца IX в. арабский флот стал действовать еще более энергично. В 898 г. евнух Рагиб разбил византийскую эскадру у берегов Малой Азии, сжег захваченные корабли, отрубил головы пленным и благополучно возвратился в Таре. В 902 г. арабы, сломив упорное сопротивление жителей, заняли город Димитриаду в Фессалии и, разграбив его, удалились. В 904 г. Лев Триполитанин, выходец из Атталии, принявший мусульманство, явился с большим арабским флотом к Фессалонике и, ворвавшись в нее, овладел колоссальной добычей4.

Правда, в 904 г. Андроник Дука разбил арабские войска в сражении у Марата, а вслед за тем, в 906 г., Имерий одержал победу над арабским флотом в водах Эгейского моря, высадился на Кипре и предпринял экспедицию против арабских владений на малоазийском побережье5. Впрочем, все успехи были сведены на нет весной 912 г., когда Лев Триполитанин и другой ренегат Дамиан напали на Имерия близ Хиоса: потеряв почти все корабли, он едва спасся от плена в Митилене на Лесбосе6.

Но как раз в эти годы, когда правительство Льва терпело одну за другой внешнеполитические неудачи, малоазийская знать подготавливала наступление на востоке. Евстафий и Лев Аргиры, Константин Дука и особенно поступивший на византийскую службу армянин Млех-Ментц сыграли в этой подготовке наиболее существенную роль. Уже в конце правления Льва Млех-Ментц отвоевал у арабов обширные территории, где были построены крепости Ликанд и Цаманд, а в малолетство Константина VII возникла фема Ликанд, стратигом которой стал Млех-Ментц7.

Первые успехи Млех-Ментца были развиты затем Иоанном Куркуасом, одним из малоазийских феодалов, который занял пост доместика схол при Романе Лакапине. После упорного сопротивления сдалась, наконец, Мелитина, эмир которой Абу-Хафс стал союзником византийского императора и сражался на стороне греков против арабов. Хотя наместнику халифа удалось на некоторое время занять Мелитину, однако в 934 г. в город вступили войска Куркуаса и Млех-Ментца; те из мелитинских мусульман, кто принимал христианство, сохраняли семью и имущество; область Мелитины превратилась в императорскую кураторию. Вслед за Мелитиной снова была занята Самосата — византийцы выходили теперь к среднему течению Евфрата и угрожали владениям арабов в Северной Сирии. Успешные действия Куркуаса на Среднем Евфрате принудили эмира Эдессы заключить с византийцами «вечный» мир и выдать пользовавшуюся громкой известностью на Востоке святыню — «нерукотворный образ Иисуса Христа», который арабы почитали главным защитником города.

Продвижение византийцев на Среднем Евфрате в значительной мере облегчалось той междоусобной борьбой, которая развернулась в эти годы между различными арабскими государствами, возникавшими на обломках распадавшегося халифата. Поэт и воин Сейф-ад-Даула из рода Хамданидов, правивший в Мосуле, не только не признавал власти багдадского халифа, но и вел постоянные войны как с самим халифом, так и с полунезависимым наместником Египта ал-Ихшидом. Так как именно Сейф-ад-Даула представлял для византийцев наиболее грозную опасность, Роман Лакапин стремился получить благорасположение халифа и Ихшида. Летом 938 г. император обменялся письмами с халифом, добившись установления перемирия и обмена пленными; успешно протекали также и переговоры с Ихшидом8.

В восточной политике византийских императоров важное место занимал армянский вопрос9. Основная территория Армении находилась с VII столетия под властью арабов, жестоко страдая от арабского ига. Ослабление халифата заставило арабов перейти к более гибкой политике в отношении Армении, в которой они хотели видеть союзника против Византии: фактически уже в 869 г. Армения получила независимость, а в 886 г. наместник халифа возложил на голову Ашота Багратида венец, признав формальное существование Армянского царства10. Но и византийцы не намерены были терять свое влияние на Армению: вскоре после провозглашения Ашота царем Василий I со своей стороны послал ему венец и заключил договор о союзе и дружбе. Однако единое Армянское царство просуществовало недолго: уже в начале X в. из его состава выделились независимые армянские государства, а значительная часть Армении оказалась под властью арабских эмиров, лишь номинально подчинившихся Багратидам.

В 920 г. патриарх Николай Мистик обратился с посланием к армянскому католикосу Иоанну, где призывал всех кавказских правителей прекратить междоусобицы и объединиться в борьбе с арабами. Вслед за тем в Армению прибыл с обильными дарами императорский посол, предложивший армянскому царю Ашоту III возобновить союз и дружбу. В 921 г. сам Ашот побывал в Константинополе, где император принял его с почетом. Союз с Византией помог Армении освободиться от арабских претензий, и со своей стороны армянские феодалы принимали активное участие в войнах Византии с арабами; многие из них переходили на службу к византийским императорам. Укрепление позиций империи в Армении заставило и некоторые арабские эмираты (в том числе Манцикарт) признать верховную власть василевса11.

Итак, несмотря на отдельные неудачи и поражения, положение на восточных границах Византии в целом заметно улучшилось: подчинение нескольких важных городов в области по Среднему Евфрату, установление тесного союза с освободившейся от арабского ига Арменией и, наконец, раскол в лагере арабов — таковы наиболее существенные итоги столетней военно-политической борьбы в Малой Азии. Только на море арабское господство оставалось непоколебимым, и потому византийцам все еще не удавалось отвоевать ни Крит, ни Кипр.

Борьба с арабами на западных рубежах империи, в Сицилии и Южной Италии, разворачивалась далеко не столь успешно12. В 859 г. в результате предательства арабы смогли проникнуть ночью в неприступную крепость Кастроджованни, служившую резиденцией византийского наместника Сицилии; они перерезали стражу и открыли ворота; город был взят, и победителям досталась огромная добыча и множество пленных. Затем потерпел поражение византийский флот, посланный в Сицилию: по сведениям арабских писателей, византийцы потеряли сто кораблей, тогда как у мусульман погибло только три человека. В 869 г. африканские арабы овладели Мальтой, расположенной к югу от Сицилии, — последним из окружавших Сицилию островков, который греки еще удерживали в руках.

Уже с конца 60-х годов арабы переходят к энергичному натиску на крупнейший из сицилийских городов, находившихся под византийской властью, — на Сиракузы. Сперва они уничтожили посевы вокруг города, затем заняли предместья и после этого приступили к осаде. Византийцы оказали упорное сопротивление: осада длилась девять месяцев. Население, лишенное подвоза, питалось травой, шкурами животных, истолченными костями, но не сдавалось. 21 мая 878 г. арабы внезапно ворвались в полуразрушенную башню, прикрывавшую брешь, пробитую в стене осадными машинами; незначительный отряд греков, оборонявших башню, был перебит; через брешь арабы вступили в Сиракузы. Защитники города были перебиты или взяты в плен, лишь нескольким воинам удалось бежать и добраться до Монемвасии, где в то время медлил друнгарий флота Адриан, давно уже посланный на выручку осажденных Сиракуз.

В начале 80-х годов византийцам удалось одержать несколько небольших побед в Сицилии; они упорно отстаивали область Катании и Таормины и отражали отряды арабов, пытавшиеся уничтожать посевы и вырубать деревья; около города Кальтавутуро они в 882 г. разбили наголову арабские войска. Однако об отвоевании острова уже не приходилось и думать, да и сохранить оставшиеся владения византийцам удавалось лишь потому, что внутренняя борьба разъединяла силы мусульман: сицилийские правители в середине 90-х годов заключили перемирие с греками, а затем подняли восстание против африканских властителей, господствовавших над Сицилией. Только в 900 г. Абу-л-Аббас, сын правителя Африки Ибра-хима, сумел подавить восстание сицилийских арабов и вновь подчинить остров Африке; по-видимому, византийцы намеревались оказать какую-то поддержку восставшим, хотя и не слишком действенную и, как обычно, с опозданием: в Регии и Таормине были сосредоточены византийские отряды, а флот из Константинополя прибыл к Мессине.

Сразу же после победы над восставшими Абу-л-Аббас двинулся против Таормины и Катании, но стояла уже поздняя осень, и он ограничился несколькими стычками и уничтожением виноградников. На следующий год Абу-л-Аббас действовал успешнее: переправившись через пролив, он занял Регий, а затем нанес поражение византийскому флоту, подошедшему к Мессине. В 902 г. отец Абу-л-Аббаса Ибрахим уступил престол сыну, а сам, объявив священную войну, двинулся в Сицилию и осадил Таормину. Снова Константинополь медлил с присылкой подкреплений, и 1 августа 902 г. Таормина сдалась. Единственное, на что решилось правительство Льва VI, это обвинить в измене тех командиров, которые избегли плена в Таормине и возвратились в Константинополь; они были приговорены к смертной казни, которую, впрочем, под давлением Николая Мистика Лев заменил пострижением. Теперь в руках византийцев оставалось лишь несколько незначительных укреплений в Сицилии, практически не игравших никакой роли. Захватив Сицилию, арабы стремились укрепиться в Южной Италии, где политическая обстановка, казалось, всемерно благоприятствовала их успехам. В Южной Италии сталкивались интересы различных политических сил: помимо византийских владений, здесь существовали независимые лангобардские герцогства, нередко враждовавшие между собой. На влияние в этих областях претендовали франкские императоры, власть которых, однако, с середины IX в. значительно ослабела; за политической борьбой в Южной Италии внимательно следила и папская курия, которая во второй половине IX в. пыталась играть самостоятельную роль. Даже перед лицом арабского натиска все эти государства не могли прекратить раздоры и добиться единства действий.

Важнейшими опорными пунктами арабов в Южной Италии были Бари и Тарент. В 867 г. по просьбе южноитальянских государств против арабов двинулся франкский император Людовик II, которому удалось отвоевать у арабов несколько крепостей, однако наместник Бари нанес Людовику поражение. Действия Людовика и его итальянских вассалов осложнялись отсутствием у них флота; их, правда, поддерживали венецианцы, но венецианские корабли после первой же победы над арабами у Тарента возвратились восвояси: по-видимому, венецианское купечество, продававшее арабам рабов и корабельный лес, не было заинтересовано в окончательном разгроме мусульман. К тому же перспектива усиления власти Людовика в Италии не привлекала правителей республики св. Марка. В этих условиях было вполне естественным заключение союза Людовика с константинопольским василевсом, тем более что византийский престол перешел в 867 г. в руки нового императора — Василия I. Достигнутый союз предполагалось скрепить браком дочери Людовика Ирменгарды и сына Василия Константина (впрочем, этот брак так и не состоялся).

В соответствии с переговорами Василий отправил в Италию большой флот, с моря осадивший Бари; одновременно туда были переправлены отряды византийских союзников — славянских племен: хорватов и сербов. 2 февраля 871 г., после длительной осады, Людовик взял Бари. Успехи Людовика, естественно, поднимали его авторитет в Южной Италии: пользуясь этим, франкский император начал довольно решительно вмешиваться в дела Калабрии и других подвластных Византии владений. Такая политика вела к разрыву франко-византийского союза. Помимо того, возросшее влияние Людовика вызывало опасения лангобардских феодалов: был составлен заговор, и уже через несколько месяцев после взятия Бари император оказался в плену у беневентского герцога, который отпустил его только после клятвы никогда более не вступать на территорию Беневента: антиарабская коалиция распалась.

Потеря Бари понудила арабов к более решительным действиям: они стали наступать на Неаполь, Салерно и Беневент. Правитель Салерно искал помощи Людовика II, который в 872 г. действительно разгромил арабов; напротив, беневентский герцог вступил в переговоры с византийским императором, обещая вассальную верность, и Василий послал войска ему на помощь. На этот раз франки и византийцы действовали порознь, да и Людовик вскоре после победы удалился из Италии. Это позволило арабам удержать свои владения.

Несмотря на то, что союз с западным императором оказался недолгим, византийские войска Василия некоторое время удачно действовали в Южной Италии и на прилегающих к ней морях: в 880 г. византийский флотоводец Насар одержал большую победу над арабами, грабившими западные берега Греции; часть судов была сожжена, другая — захвачена; после этого Насар вторгся в морские владения арабов и нанес им второе поражение. Одновременно на суше успешно протекали операции византийских войск под командованием протовестиария Прокопия: им удалось овладеть несколькими крепостями. Еще больших успехов добился в Южной Италии Никифор Фока Старший, который занял в 885—886 гг. Амантию и несколько других крепостей, причем мусульманскому населению было разрешено переправиться в Сицилию.

Уход франкских войск из Италии и успехи визатийских полководцев вынуждали правителей Италии считаться с волей византийского императора. Римский папа Стефан V видел в византийских кораблях единственное спасение от набегов арабов; Неаполь, Гаэта и Амальфи признали — пусть номинально — византийское верховенство; в вассальную зависимость от Константинополя должны были вступить Беневент и Салерно, а в течение нескольких лет (891 — 894 гг.) византийский стратиг Смбат даже управлял Беневентом Союз Византии с Западом был закреплен в 901 г. династическим браком дочери Льва VI с императором Людовиком III Слепым13.

Но междоусобицы южноитальянских государей по-прежнему мешали успешной борьбе против арабов, ибо сами они подчас искали поддержки мусульманских правителей. Около 882 г. правитель

2015-05-22

2015-05-22 776

776