1. Существуют 2 противоположные точки зрения на конфликт:

✓ конфликт — нежелательное явление;

✓ конфликт — полезное явление.

При любом исходе последствия конфликта оказыва ют определенное воздействие на конфликту ющих. В реальной жизни конфликт имеет как положительные, так и отрицательные стороны, что наглядно видно через анализ функций конфликта. Основные функиии конфликта:

✓ объединяющая;

✓ активизирующая социальные связи;

✓ сигнальная;

✓ инновационная;

✓ преобразовательная;

✓ информационная;

✓ профилактическая;

✓ функция разрядки.

Объединяющая (интегрирующая) функция:

✓ положительные последствия: способствует согласованию индивидуальных и коллективных интересов, образовани ю формальных и неформальных групп;

✓ отрииательные последствия: ослабляет организованность и единство коллектива, нару шает баланс между интересами ли чности и группы, ведет к недобросовестному отно шению к делу и стремлению получить выгоду за счет других.

|

|

|

Функция активизации социальных связей:

✓ положительные последствия: придает взаимодействию людей большую динамичность и мобильность, усиливает партнерство и согласованность в действиях, стремлениях;

✓ отрииательные последствия: вызывает несогласованность в деятельности людей, создает препятствование сотрудничеству, взаимную незаинтересованность в успехе.

Сигнальная функция:

✓ положительные последствия: предупреждает об очагах социальной напряженности, позволяет обнаружить нерешенные проблемы, предоставляет возможност ь реализовать потребности, интересы и цели коллектива;

✓ отрииательные последствия: резкое выражение протеста, недовольства, нарастание неудовлетворенности.

Инновационная функция:

✓ положительные последствия: стимулирует инициативу, творческую активность, нестандартный подход к решению проблемы, повышение квалификации;

✓ отрииательные последствия: иногда творческая активность воспринимается как ненормальное поведение, тогда конфликт может вызвать проявление недоброжелательности сторон, их неудовлетворенность взаимодействием, подавление энтузиазма, снижение эффективности в работе, ухо д в себя.

Преобразование межличностных и межгрупповых отношений:

✓ положительные последствия: конфликт обычно разделяет его участников по разные стороны, но о дновременно может вызвать их объединение на новой основе. Укрепляет групповую сплоченность, сотрудничество и солидарность людей;

✓ отрииательные последствия: может ухудшить морально-психологическую атмосферу в коллективе, снизить уровень взаимного доверия, усложняя тем самым восстановление делового сотрудничества.

|

|

|

Информационная функция:

✓ положительные последствия: повышает уровень осведомленности о состоянии дел в организации, помогает оппонентам лучше друг друга узнать, найти общий язык, установить взаимопонимание;

✓ отрииательные последствия: усиление недоброжелательного отношения, уклонение от сотрудничества.

Профилактическая функция:

✓ положительные последствия: урегулирование разногласий, ослабление конфронтации;

✓ отрииательные последствия: распространение информации о возможных конфликтах.

Разрядка напряженной обстановки:

✓ положительные последствия: снимает у участников эмоциональную напряженность, приводит к снижению отрицательных эмоций;

✓ отрииательные последствия: большие эмоциональные затраты на участие в конфликте.

2. Для того чтобы выбрать адекватный метод урегулирования конфликта, в первую очередь необходимо определить его границы. Обычно границы конфликта определяются по 3 аспектам:

✓ пространственному;

✓ временному;

✓ внутрисистемному.

Пространственные границы определяются территорией, на которой происходит конфликт. Особо важно четко определять эти границы при международных конфликтах.

Временные границы — это продолжительность конфликта, его начало и конец. Важно для оценки роли новых присоединившихся к конфликту ли ц. Считается, что конфликт начался, если:

✓ один участник сознател ьно и активно действует в ущерб своему противнику;

✓ второй участник осознает, что действия направлены против е го интересов;

✓ второй участник предпринимает в ответ активные действия против своего оппонента.

Конфликт не развернется до тех пор, пока одна из сторон ведет себя безразлично.

Окончанием конфликта нужно считать прекращение действий противоборствующих сторон.

Внутрисистемные границы конфликта определяют количество участников в конфликте. Выделяются конфликтующие стороны из всех участников.

Каждый конфликт происходит в определенной системе. семья, организация, государство и т. д. Границы зависят от то го, насколько широк круг вовлеченных в конфликт участников. Расширение этих границ приводит к усложнению структуры конфликта, изменению характера развития конфликта и может вызвать необходимость искать новые оптимальные способы его решения. Знание внутрисистемных границ конфликта необходимо для воздействия на происходящие процессы, для предотвращения разрушения системы.

6)Психологические особенности личности, влияющие на возникновение конфликтов.

Появление конфликтов, как правило, связано с психологическими особенностями личности, ее поведением, затронутыми потребностями.

Анализ значительного количества конфликтов показывает, что в основе практически любого конфликта находятся нереализованные потребности и интересы конкретной личности [1, 6, 8]. Особенно ярко это проявляется, если такая личность обладает определенной властью, возможностью принимать решения.

Кратко остановимся на основных характеристиках личности, определяющих ее поведение в конфликте. К таким характеристикам относятся:

• природные свойства личности, ее индивидуально-психологические особенности;

• система потребностей, мотивов, интересов;

• внутреннее представление личности о себе, ее «Я-образ».

Природные свойства личности — это то, что заложено в ней от рождения и, как правило, характеризуется степенью выраженности таких динамических характеристик, как активность и эмоциональность. Активность индивида выражается в стремлении к разного рода деятельности, проявлении себя, силе и быстроте протекания психических процессов, двигательной реакции, т.е. выступает как свойство деятельности индивида. Крайним выражением активности является, с одной стороны, большая энергия, стремительность в движении, энергичность, быстрота речи, а с другой — вялость, пассивность психической деятельности, речи, жестикуляции. Эмоциональность проявляется в различной степени нервной возбудимости индивида, динамике его эмоций и чувств, характеризующих отношение к окружающему миру.

|

|

|

В начале 20-х годов XX века швейцарский психиатр К.Г.Юнг (1875 - 1961 гг.) предложил психологические особенности индивида, вытекающие из его интереса к окружающему миру, назвать «экстраверсия - интроверсия».

Экстраверсия — характеристика психологических особенностей личности, при которой индивид сосредоточивает свои интересы на внешнем мире, внешних объектах, иногда за счет своих собственных, в некоторых случаях в результате принижения личной значимости.

Экстравертам свойственны импульсивность поведения, активность в жестах, общительность, проявление инициативы (иногда излишней), социальная адаптированность, открытость их внутреннего мира.

Интроверсия — характеризуется фиксацией внимания личности на своих собственных интересах, на своем внутреннем мире.

Интроверты считают свои интересы самыми важными, придают им высшую ценность, для них характерна необщительность, замкнутость, социальная пассивность, склонность к самоанализу, достаточно затрудненная социальная адаптация.

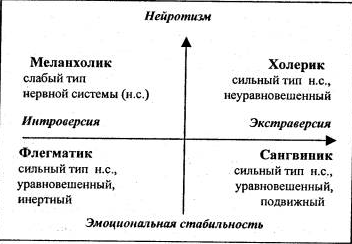

Сочетание интроверсии - экстраверсии с эмоциональными характеристиками определяет темперамент личности

Темперамент — совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности, а также поведения, включая такие динамические особенности как: интенсивность, скорость, темп, ритм психических процессов и состояний индивида.

7)Применение теории социальных ролей в конфликтологии

Конфликты представляют собой сложные явления, причины которых не всегда можно объяснить, исходя из психологических особенностей личности.

|

|

|

Американский социальный психолог Джордж Герберт Мид (1863 - 1931 гг.) предложил теорию интеракционизма, т.е. теорию социального взаимодействия, в соответствии с которой признается способность личности принимать роль другого человека, представлять, как его воспринимают партнер по общению или группа, соответственно конструировать собственные действия. Эта теория получила также название теории «социальных ролей».

Суть этой теории состоит в рассмотрении поведения личности в каждой конкретной ситуации как поведение актера в соответствии с ролью. Диапазон и количество ролей определяется многообразием социальных групп, видов деятельности, и отношений, в которые включается личность. Роль рассматривается как определенный шаблон, стереотип, модель поведения человека, объективно заданная социальной позицией личности в системе общественных или личных отношений. Роль определяется своим названием, позицией индивида, выполняемой функцией в системе социальных отношений.

Социальные роли личности обусловлены местом индивида в системе объективных социальных отношений. На протяжении всей жизни человек играет множество социальных ролей, исходя из тех функций, которые ему приходится выполнять: отца, мужа, ребенка, подчиненного, начальника, покупателя и т.д. Каждая из этих ролей состоит из задач, которые должен решать «актер», и из поведения в этой роли в соответствии с ожиданиями окружающих (см. рис.3.7.). Если поведение индивида соответствует ожиданиям окружающих людей о данной роли, то он нормально ими воспринимается. Если же не соответствует, то окружение может оттолкнуть от себя такую личность, потребовав изменения поведения, либо возникнет конфликт.

В зависимости от характера межличностных отношений выделяют роли межличностные, внутригрупповые, индивидуальные. Межличностные роли представляют собой форму поведения личности, которую ожидает от нее другой человек в силу сложившихся между ними отношений (в семье, между родственниками, между друзьями). Распределение межличностных ролей связано с предысторией реальных чувств, возникших между людьми. После распределения ролей начинаются складываться определенные привычки, традиции взаимоотношений и соответствующие ролевые ожидания. По мере изменения характера взаимоотношений могут поменяться и чувства, а установившиеся межличностные роли требуют определенных действий, которые приходят в противоречие с желанием. Например, поддерживать нормальные отношения с бывшим супругом, поздравлять с праздником тех, с кем не хочется общаться, но надо; принимать советы у старшего сотрудника, знания которого устарели.

Внутригрупповые роли -- это форма поведения, ожидаемая от личности членами группы, коллектива, в которую он входит. У каждой личности в коллективе складывается свой определенный стереотип поведения в соответствии с функциями, им выполняемыми, его репутацией у членов группы. В различных коллективах один и тот же человек может иметь разные статусы и репутацию. Выделяют следующие внутригрупповые роли: эрудит, организатор, генератор идей, выразитель норм и т.д.

Например, эрудит -- признанный авторитет в определенном коллективе по всевозможным вопросам, знаток самых разных данных; организатор -- человек, организаторские способности которого признаны окружающими, ему присущ практический здравый смысл, высокая работоспособность, самодисциплина; генератор идей -- серьезный, неординарно мыслящий член коллектива, постоянно высказывающий новые интересные идеи, которые остальные члены коллектива реализуют; выразитель норм -- рассудительный человек, сам строго придерживающийся норм и призывающий делать также остальных членов коллектива и т.д.

Распределение ролей в коллективе (группе) происходит постепенно, во времени, совокупность этих ролей представляет собой неформальную структуру коллектива, влияние которой на сплоченность и работоспособность данной группы крайне велика.

Требование роли, т.е. предполагаемое окружающими поведение данной личности в конкретной ситуации, может прийти в противоречие с желанием самой личности, что приводит к конфликтам.

Индивидуальные роли -- это те роли, которые зафиксировались в поведении человека в соответствии со сложившимся у него Я-образом, повторяемостью форм поведения в различных по содержанию условиях и с различными людьми.

Социальные роли личности.

В соответствии с этими ролями иногда выделяют конфликтные типы личности, поведение которых создает сложности при общении с ними. Приведем некоторые приемы общения с конфликтными личностями.

«Вздорный человек» -- часто выходит за рамки профессиональной беседы, несдержан, нетерпелив, своей позицией и подходом смущает собеседников или сотрудников подразделения и неосознанно наводит их на то, чтобы с ним не соглашались, спорили.

Форма поведения с ним -- оставаться в рамках профессиональной беседы и стараться сохранять спокойствие, опровергать его вздорные утверждения следует аргументирование, с привлечением всех других сотрудников.

«Всезнайка» -- всегда все знает лучше других, требует слова, всех перебивает.

Форма поведения -- потребовать от остальных собеседников выразить определенную позицию в отношении его утверждений.

«Болтун» -- часто и бестактно всех перебивает, не обращает внимания на время, которое он тратит на свои вопросы и отступления. Форма поведения -- с максимальным тактом его остановить, ограничить время выступления, вежливо, но твердо направлять на предмет беседы.

«Неприступный собеседник» замкнут, часто чувствует себя вне времени и пространства, т.к. все недостойно его внимания, он все знает лучше.

Форма поведения -- заинтересовать в обмене опытом, признать его знания и опыт, привести примеры из круга его интересов.

В зависимости от того, кто определяет необходимое поведение личности, выделяют роли официальные и стихийные.

Официальные роли связаны с требованиями организации, в которой работает личность, в соответствии с функциональным разделением труда в этой организации; существующим распределением обязанностей. Стихийные роли определяются стихийно возникающими отношениями и видами деятельности. В простых неофициальных ситуациях люди сами распределяют себе роли (родственные отношения, отношения покупатель-продавец).

В управленческой деятельности роль является основным организационным понятием, она описывает определенную работу. В официальных ситуациях роль становится предлагаемой работой, функции и ограничения которой могут.быть зафиксированы в письменном виде (должностные инструкции, положения о подразделениях). Существует регламентация социальных ролей: нормы морали и этики; все виды законодательных актов и законов; должностные инструкции и положения о подразделениях; контракты и договоры, Рассмотрим пример возникновения конфликта в результате нарушения равновесия между ролевым ожиданием и ролевым поведением.

На крупном предприятии долгое время существовал убыточный участок. После начала рыночных преобразований руководитель предприятия сдал этот участок в аренду трудовому коллективу. Вскоре дела на участке наладились, и было принято решение о его реорганизации в самостоятельное малое предприятие (МП) с сохранением выполнения необходимых работ для всего предприятия. МП стало развиваться, многие работники основного предприятия оказались на «содержании» у МП, получая прямо или косвенно от него доплаты за выполнения работ для МП. Поскольку заработная плата работников на МП более чем в два раза стала выше, чем в среднем по всему заводу, то появилась угроза возникновения конфликта в коллективе основного завода. Руководитель основного предприятия не хочет действовать силовыми, запретительными методами, но понимает, что необходимо предпринять действенные меры, иначе он потеряет контроль над всей ситуацией.

В данном примере достаточно ясно прослеживается несоответствие ролевого поведения участников взаимодействия ролевому ожиданию окружающих: руководителей обоих предприятий.

Ситуация возникла в результате нарушения равновесия в оплате труда сотрудников предприятия, после того, как малое предприятие за счет проведения целого ряда мероприятий по улучшению организации труда и благодаря неправильно составленному договору с основным предприятием ввело значительную дифференциацию в оплате труда. Ожидание руководства основного предприятия состояло в том, чтобы «расшить» узкое место без дополнительных затрат, но ничего не менять на остальном заводе. Поведение руководителя малого предприятия состояло в поиске путей выживания и привлечения остальных работников завода на условиях дополнительной оплаты к решению поставленной задачи.

При рассмотрении данной ситуации возможно несколько вариантов решений по изменению взаимных ожиданий и поведения: изменить условия договора с МП, увеличить отчисления МП в счет оплаты аренды, постепенный перевод всего предприятия на аналогичные условия, назначение руководителя этого участка куратором всей программы перехода основного предприятия. Можно также сделать руководителя МП начальником отдела маркетинга всего завода, поскольку он уже показал возможности успешного взаимодействия с внешними заказчиками.

8)Гендерные и возрастные различия как фактор возникновения конфликтов

Существует несколько подходов к изучению различий между представителями двух полов, которые условно можно разделить на биологический, этологический, антропологический, и социальный и психологический. В каждом из этих подходов выделяют определенные детерминанты, влияющие на появление этих различий: это, соответственно, влияния, оказываемые на генном уровне; происходящие из общих закономерностей поведения живых существ; возникшие в следствии культурно-исторических взаимодействий народов, особенностей их быта и культуры; берущие начало при включении в социальные отношения, возникающие под влиянием социальных институтов, групп, закономерностей массового поведения и процессов, происходящих в обществе. Коротко остановимся на некоторых из них.

Для того, чтобы найти подобные стереотипы Eleanor Emmons & Carol Nagy Jackln (1974) просмотрели около двух тысяч источников по половым различиям в сфере мотиваций, социального поведения и умственных способностей. Целью исследования было подтверждение (или наоборот опровержение в случае отсутствия необходимых научных доказательств) существующих стереотипов. Разделив полученные данные на три категории, авторы получили следующую картину.

Мифы, не нашедшие экспериментального подтверждения:

Девушки более "социальны" чем юноши (различия скорее относятся к типам чем к степеням)

Девушки имеют самооценку, ниже чем у мальчиков (девочки ранжируют себя выше в области социальных навыков, в то время как мальчики чаще видят сильным и обладающими властью)

Юноши более способны к анализу чем девушки (юноши более способны лишь при выполнении задач, требующих зрительного различения или манипулирования с объектами, заданными в большем контексте)

У девушек наблюдается недостаток мотивации для достижений

Юноши менее подвержены социальному влиянию, чем девушки

У девушек более развита слуховая сенсорная система, чем у юношей - зрительная

Подтвердившиеся взгляды:

Мужчины более агрессивны (как физически, так и вербально)

У девушек гораздо лучше развиты вербальные способности

Юноши превосходят в пространственно - зрительной способности

Различия для обоснования которых доказательств либо недостаточно либо являются неоднозначными:

в тактильной чувствительности

в переживании страха, застенчивости, тревожности

в уровне активности

в склонности доминировать

в большей пассивности или активности

Приведем еще несколько исследований на эту тему. Farrise (1977) доказал связь гендерных различий с каузальным предъявлением успеха и неудачи. В целом, мужчины более склонны предъявлять свой успех больше своим способностям, чем женщины, считающие причиной своих успехов удачу. Темой изучения Horner (1974) стал мотив устранения успеха у женщин, который является стабильной личностной диспозицией. Она, в сочетании с полоролевыми стандартами, приобретается рано и является ингибитором в женской мотивации достижения.

Женщины продуцируют негативную воображаемую боязнь успеха в 65% ситуаций, создавая themes социального отвержения, потери женственности и отклоненных советов (cue denied). У мужчины подобное отношение (negative, imaginary to the same-sex cues) наблюдается менее чем в 10%.

9)Сущность и виды стрессов. Управление стрессами

2015-05-30

2015-05-30 4132

4132