Возьмемся за систематическое определение нашего абстрактного автора. Абстрактный автор – это обозначаемое всех индициальных знаков текста, указывающих на отправителя. Термин «абстрактный» не значит «фиктивный». Абстрактный автор не является изображаемой инстанцией, намеренным созданием конкретного автора. Поэтому вопрос, поставленный Бахтиным [1992: 296] по поводу виноградовского «образа автора» – «когда и в какой мере в замысел автора (его художественную волю) входит создание образа автора?», – является неадекватным. Бахтин, очевидно, хотел довести это понятие, к которому он относился, впрочем, далеко не однозначно[76], до абсурда.

Поскольку абстрактный автор изображаемой инстанцией не является, нельзя приписывать ему ни одного отдельного слова в повествовательном тексте. Он не идентичен с нарратором, но представляет собой принцип вымышления нарратора (ср. [Чэтман 1978: 148]) и всего изображаемого мира. У него нет своего голоса, своего текста. Его слово – это весь текст во всех его планах, все произведение в своей сделанности. Абстрактный автор является только антропоморфной ипостасью всех творческих актов, олицетворением интенциональности произведения[77].

|

|

|

Абстрактный автор реален, но не конкретен. Он существует в произведении не эксплицитно, а только имплицитно, виртуально, на основе творческих следов‑симптомов, и нуждается в конкретизации со стороны читателя. Поэтому абстрактный автор имеет двоякое существование: с одной стороны, он задан объективно в тексте как виртуальная схема симптомов, с другой, он зависит от субъективных актов прочтения, понимания и осмысления текста читателем. Другими словами, абстрактный автор – конструкт, создаваемый читателем на основе осмысления этим читателем произведения. Упор следует делать не только на слове «конструкт», к чему имеется склонность у некоторых представителей рецептивной эстетики. Не стоит упускать из виду, что конструирование основывается на содержащихся в самом тексте симптомах, объективность которых принципиально ограничивает свободу толкователя. Поэтому следует предпочесть термину «конструкт» понятие «реконструкт».

В качестве симптомов выступают все творческие акты, порождающие произведение: придумывание событий с ситуациями, героями и действиями, внесение определенной логики в действия с более или менее явной философией, включение нарратора и его повествования.

Абстрактный автор неразрывно связан с произведением, индициальным обозначаемым которого он является. Каждое произведение имеет своего абстрактного автора. Конечно, абстрактные авторы разных произведений одного и того же конкретного автора, например Л. Толстого, в определенных чертах совпадают, образуя что‑то вроде общего абстрактного субъекта творчества, некий стереотип, в данном примере – «типичного Толстого», тот конструкт, который Ю. Тынянов [1927: 279] называл «литературной личностью» (ср. [Рымарь и Скобелев 1994: 39–42]), а У. Бут [1979: 270] career author (ср. [Чэтман 1990: 87–89]). Существуют даже более общие стереотипы автора, относящиеся не к творчеству одного конкретного автора, а к литературным школам, стилистическим направлениям, эпохам, жанрам. Но это принципиальной связи абстрактного автора с отдельным произведением не снимает.

|

|

|

Поскольку конкретизация произведения бывает у различных читателей разной и может варьироваться даже от одного прочтения к другому у одного и того же читателя, то не только каждому читателю, но даже каждому акту чтения в принципе соответствует свой абстрактный автор.

Абстрактного автора можно определить с двух сторон, в двух аспектах – во‑первых, в аспекте произведения, во‑вторых, в аспекте внетекстового, конкретного автора. В первом аспекте абстрактный автор является олицетворением конструктивного принципа произведения. Во втором аспекте он предстает как след конкретного автора в произведении, как его внутритекстовой представитель.

Отношение между конкретным и абстрактным автором, однако, не следует представлять в категориях отражения или отображения, к чему соблазняет термин «образ автора». Внутритекстового представителя также не следует моделировать как рупор конкретного автора, что подсказывает термин «имплицитный автор».

Как мы видели, нередко писатель производит в вымысле эксперимент, подвергая свои убеждения испытанию. Таким образом, он осуществляет в произведении те возможности, которые в жизни должны остаться нереализованными, проявляя радикальное отношение к определенным явлениям, которое он во внехудожественном контексте по разным причинам никогда не стал бы проявлять. Абстрактный автор может предстать перед читателем в идеологическом аспекте значительно радикальнее и одностороннее, чем конкретный автор был в действительности, или, выражаясь осторожнее, чем мы представляем его себе по историческим свидетельствам или просто по традиции.

Такая радикализация абстрактного автора наблюдается, например, в поздних произведениях Л. Толстого. Как нам известно по биографиям, поздний Толстой сам был в некоторых своих идеях не так глубоко убежден, как его абстрактные авторы, воплощающие в себе только одну из сторон толстовского мышления и преувеличивающие ее.

Наблюдается и обратный феномен – абстрактный автор по своему духовному горизонту может превысить идеологически более или менее ограниченного конкретного автора. Ф. Достоевский, например, в своих поздних романах проявляет удивительное понимание разных идеологий, которые он как публицист резко оспаривает. Отсюда, наверное, происходит парадоксальный тезис Бахтина о «полифоническом романе», где голос автора якобы звучит на равных правах с голосами героев.

Последний роман Достоевского показывает еще и другое явление – двойственность абстрактного автора. В идеологическом плане абстрактный автор «Братьев Карамазовых» преследует цель теодицеи. В то же время в романе осуществляется противоположная тенденция, которая выявляет в теодицее надрыв автора. Таким образом, в романе разыгрывается борьба между двумя идеологическими позициями, колебание между pro и contra, проявляются два абстрактных автора – 1) верующий или всеми силами старающийся веровать (Достоевский I) и 2) сомневающийся (Достоевский II) (ср. [Шмид 1996]).

Абстрактный автор, конечно, не является инстанцией, отправляющей сообщение. Поэтому в нашей схеме двоеточие, символизирующее акт создания и отправления, появляется в скобках. Тут возникает вопрос: зачем вообще вносить в модель коммуникативных уровней инстанцию, которая не является ни участником коммуникации, ни специфическим моментом повествовательного произведения? Не лучше ли ограничиться автором и нарратором, как считают многие нарратологи?

|

|

|

Существование этой инстанции, принадлежащей не к изображаемому миру, а к произведению, бросает объектную тень на нарратора, часто считаемого хозяином положения, свободно распоряжающимся семантическим потенциалом произведения. Присутствие абстрактного автора в модели повествовательной коммуникации выявляет изображаемостъ нарратора, его текста и выражаемых в нем значений. Эти значения приобретают свою конечную (разумеется, в рамках произведения) смысловую установку только на уровне абстрактного автора.

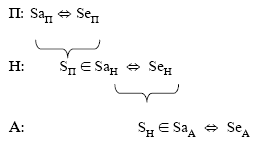

Процесс семантического построения произведения абстрактным автором соответствует иерархии, обозначенной на схеме коммуникативных уровней. Воспроизводя речи персонажей, нарратор использует персональные знаки и значения как обозначающие, которые выражают его собственные нарраториальные значения. Подобное имеет место и в отношении между нарратором и абстрактным автором. Знаки, конституирующиеся в процессе повествования – между прочим, на основе персональных знаков, – используются автором в целях выражения своей смысловой позиции. Высказывания персонажей и нарратора выражают персональное или нарраториальное содержание и тем самым способствуют выражению смыслового замысла абстрактного автора. Семантическую иерархию в повествовательном произведении можно выразить в следующей схеме:

Схему следует читать таким образом: знаки (S, signes), конституируемые взимоотношением (↔) обозначающих (Sa, signifiants) и обозначаемых (Se, signifiés) на уровне персонажей (П), т. е. Sп, входят (Е) в обозначающие на уровне нарратора (Sан), которые, в свою очередь, соотносятся с обозначаемыми на этом уровне (Sен) Аналогичное соотношение существует между уровнями нарратора и абстрактного автора (А). Знаки, конституируемые на уровне нарратора (Sн) помимо прочего путем использования знаков на уровне персонажей, используются автором с целью выражения своего замысла. Таким образом, семиотические процессы на одном уровне, охватывающие взаимоотношения между обозначающими и обозначаемыми на данном уровне, употребляются в качестве обозначающих на следующем по иерархии уровне.

|

|

|

2015-05-30

2015-05-30 489

489