Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Ф.И. Тютчев

О результатах развития науки и технологий позволяет судить число людей на Земле и средняя продолжительность жизни. И с этой точки зрения достижения человечества грандиозны.

Число людей на планете растёт стремительно: каждую секунду в мире рождается 21 и умирают 18 человек. Ежедневно население Земли увеличивается на 250 тысяч человек, и практически весь этот прирост приходится на развивающиеся страны. За год нас становится больше приблизительно на 90 миллионов человек. Рост населения мира требует возрастающего как минимум в том же темпе производства пищи и энергии, добычи полезных ископаемых, что приводит к возрастающему давлению на биосферу планеты [5].

Однако еще более, чем абсолютные цифры, впечатляют глобальные демографические тенденции. Священник, математик и экономист Томас Мальтус (1766-1834) в конце XVIII века выдвинул теорию роста народонаселения. В соответствии с ней число людей в разных странах увеличивается в одинаковое число раз за равные промежутки времени (то есть в геометрической прогрессии), а количество продовольствия увеличивается на одинаковую величину (то есть в арифметической прогрессии). Это несоответствие, по мысли Т. Мальтуса, должно приводить к опустошительным войнам, уменьшающим число людей и возвращающим систему к равновесию.

|

|

|

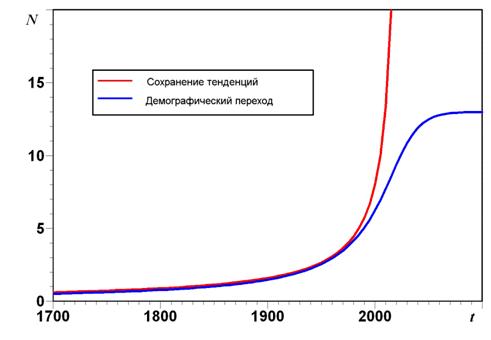

В условиях избытка ресурсов численность всех видов: от амёб до слонов, — растёт, как и предполагал Мальтус, в геометрической прогрессии. Единственным исключением является человек. Численность нашей популяции в течение последних 200 тысяч лет росла по гораздо более быстрому (так называемому гиперболическому) закону – красная кривая на рис. 4. Этот закон таков, что если бы тенденции, сложившиеся в течение сотен тысяч лет сохранились, то нас стало бы бесконечно много при tf = 2025 год (в теории, которая рассматривает такие сверхбыстрые процессы, эту дату называют моментом обострения, или точкой сингулярности).

Что же выделило человека из множества других видов? Это способность создавать, совершенствовать и передавать технологии. Выдающийся польский фантаст и футуролог Станислав Лем определил их как «обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом, в том числе и таких, которые никто, приступая к делу, не имел в виду» [6]. В отличие от всех других видов мы научились передавать жизнесберегающие технологии в пространстве (из одного региона в другой) и во времени (от одного поколения другому), и это позволяло нам расширять в течение сотен веков свой ареал обитания и экологическую нишу.

|

|

|

Рис. 4.

Технику, техносферу (от греч. techne – искусство, мастерство) мы все чаще рассматриваем как созданную нами искусственно «вторую природу». В конце XVIII века выдающийся французский математик Г. Монж объединил технические и теоретические знания (полученные в результате фундаментальных исследований) в высшем образовании и деятельности инженеров, заложив тем самым основы современной инженерии.

Скорость роста численности людей на планете в течение сотен тысяч лет росла по одному и тому же закону. И удивительно быстро, на времени жизни одного поколения, эта тенденция «ломается» – скорость роста народонаселения в мире в целом резко уменьшается (синяя кривая на рис. 4). Это явление получило название глобального демографического перехода. Этот переход и составляет главное содержание переживаемой эпохи. Такого крутого поворота в истории человечества ещё не было.

Какое будущее ждёт человечество? Ответ на этот вопрос дают модели мировой динамики. Первая такая модель, связывающая численность человечества, основные фонды, имеющиеся ресурсы, уровень загрязнённости, площадь сельскохозяйственных угодий, была построена американским ученым Дж. Форрестером в 1971 году по заказу Римского клуба [7], объединяющего ряд политиков и предпринимателей. Предполагалось, что взаимосвязи между исследуемыми величинами будут такими же, как в период с 1900 по 1970 год. Компьютерные исследования построенной модели позволили дать прогноз на XXI век. В соответствии с ним мировую экономику ожидает коллапс к 2050 году. Упрощая ситуацию, можно сказать, что замыкается петля отрицательной обратной связи: исчерпание ресурсов – понижение эффективности производства – уменьшение доли ресурсов, направляемых на охрану и восстановление окружающей среды, – ухудшение здоровья населения – деградация и упрощение используемых технологий – дальнейшее исчерпание ресурсов, которые начинают использоваться с ещё меньшей отдачей.

Позже сотрудником Дж. Форрестера Д. Медоузом и его коллегами был построен ряд более подробных моделей мировой динамики, подтвердивших сделанные выводы. Через 30 лет, в 2002 году, результаты прогнозов детально сравнивались с реальностью – соответствие оказалось очень хорошим [8]. С одной стороны, это означает, что модель верно отражает главные факторы и взаимосвязи, с другой – что радикальных технологических сдвигов, которые бы позволили человечеству свернуть с опасной неустойчивой траектории, не произошло.

Если в 1970-х годах выводы, сделанные учёными, представлялись неожиданными, то сейчас они кажутся очевидными.

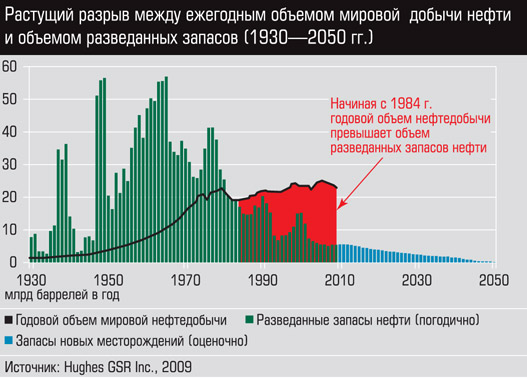

За год человечество добывает объём углеводородов, на создание которого у природы уходило более миллиона лет. Каждая третья тонна нефти сегодня добывается на морском или океанском шельфе вплоть до глубины 2 км. В 1980-х годах был пройден важный рубеж – ежегодный объём добываемой нефти превысил ежегодный прирост разведанных геологами запасов (см. рис. 5).

Рис. 5.

Если весь мир захочет жить по стандартам Калифорнии, то одних полезных ископаемых на Земле хватит на 2,5, других – на 4 года… Край совсем близко.

В чём же дело? В неэффективном социально-экономическом укладе. Стремительное развитие науки и технологий породило иллюзию неограниченных возможностей, шансов на построение «общества потребления», неоправданные ожидания общества на лёгкое решение трудных социально-экономических проблем с помощью знания и технологий.

В 2002 году американский исследователь Матис Вакернагель предложил ряд методик оценки понятия экологического следа – земельной территории, необходимой для получения нужного количества ресурсов (зерна, продовольствия, рыбы и т.д.) и «переработки» выбросов, производимых мировым сообществом (сам термин был введен Уильямом Ризом в 1992 году). Сравнив полученные значения с территориями, доступными на планете, он показал, что человечество уже расходует на 20% больше, чем допускает уровень самоподдержания (см рис. 6).

|

|

|

Рис. 6.

В недавно вышедшей книге Эрнста Ульриха фон Вайцзеккера, Карлсона Харгроуза, Майкла Смита «Фактор 5. Формула устойчивого роста» доказывается, что если страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будут потреблять так же, как США, то человечеству потребуется пять таких планет, как наша. Но Земля у нас одна…

Есть ли выход? Да, и выход этот был найден группой исследователей из Института прикладной математики АН СССР (ныне ИПМ им М.В Келдыша РАН) под руководством профессора В.А. Егорова в 1973 году.

Исследуя модели мировой динамики, учёные показали, что это возможно. Необходимое условие для того, чтобы не оставить потомкам огромную свалку или пустыню, – создание в мире двух гигантских отраслей промышленности. Первая занимается переработкой созданных и создаваемых отходов с целью их многократного использования. Вторая приводит в порядок планету и занимается рекультивацией земель, выведенных из хозяйственного оборота. Недавно построенная академиком В.А. Садовничим и иностранным членом РАН А.А. Акаевым модель показывает, что при благоприятном сценарии человечеству после 2050 года придётся тратить более четверти валового глобального продукта на сохранение окружающей среды.

Человечество стремительно идёт к технологическому кризису. Перед наукой и техникой ещё никогда не стояло таких масштабных и срочных задач. В течение ближайших 15-20 лет учёным необходимо найти новый набор жизнеобеспечивающих технологий (включая производство энергии, продовольствия, рециклинга отходов, строительства, здравоохранения, охраны окружающей среды, управления, мониторинга и планирования, согласования интересов и многих других). Современные технологии обеспечивают нынешний уровень жизни для человечества в лучшем случае в течение ближайших десятилетий. Нам придётся обратиться к возобновляемым ресурсам, к новым источникам развития и создать технологии, которые позволяют развиваться хотя бы в течение веков. Сравнимого вызова перед наукой ещё не было.

|

|

|

2015-05-22

2015-05-22 510

510