В основном это объясняется особенностями китайского языка.

Первой из этих особенностей является корнеизолирующий грамматический строй китайского языка*,который, как это указывалось, в наибольшей степени соответствует логографическому письму.

*(В coвременном китайском языке существуют некоторые грамматические формы слов, но развиты они в сравнительно малой мере (см., например, статью академика НИ. Конрада "О китайском языке". "Вопросы языкознания" 1952., № 3, стр. 72 - 77).)

Второй важнейшей особенностью было то, что словообразование происходило в китайском языке почти исключительно путем слияния первоначальных однослоговых слов. Это привело к тому, что иероглифы, обозначавшие такие однослоговые слова, постепенно превратились из знаков слов в знаки морфем, а китайское письмо постепенно преобразовалось в наиболее совершенную разновидность логографии, в логографически-морфематическое письмо.

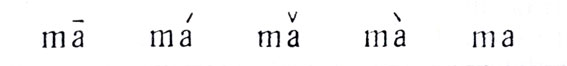

Третьей из этих особенностей является наличие в китайском языке большого количества омонимически и сходно звучащих слов. При логографическом письме такие слова обозначаются разными иероглифами, при обычном буквенно-звуковом письме многие из них писались бы одинаково'. Правда, этот недостаток мог бы быть в значительной мере устранен путем применения в буквенно-звуковом-письме дополнительных значков для обозначения музыкальных тонов (см. рис. 28),при помощи которых различаются в речи большинство китайских омонимических слов.

28. Китайские диакритические знаки для обозначения тонов и образцы их применения в китайском буквенно-звуковом письме. Слева направо слова: 'мать' (ровный тон), 'конопля' (восходящий тон), 'лошадь' (нисходяще-восходящий тон), 'ругаться' (нисходящий тон), вопросительная частица (без обозначения тона)

Четвертой важнейшей особенностью китайского языка, в наибольшей степени затрудняющей переход на буквенно-звуковое письмо,.. является наличие в Китае сильно разнящихся областных диалектов при все еще недостаточном распространении в народе единого литературного языка. Представители этих диалектов, например, пекинец и кантонец, могут понять друг друга при логографическом письме, поскольку фонетические логограммы обычно указывают лишь на приблизительное звучание слова и читаются представителями каждого диалекта по-своему; значение же слова уточняется, как правило, смысловым определителем ("ключевым знаком")*. С гораздо большим трудом понимали бы друг друга представители разных китайских диалектов при буквенно-звуковом письме, которое неизбежно отражало бы какое-либо одно определенное диалектное произношение слов (например, пекинское).

*(Такой характер китайского письма сильно облегчил также использование его в других странах Дальнего Востока. Так, например, Япония и Корея, несмотря на то, что японский и корейский языки принципиально отличны от китайского, в течение нескольких столетий пользовались китайским иероглифическим письмом (см. гл. 5).Больше того, несмотря на разницу в языках, китаец и японец могут объясняться друг с другом при помощи китайских иероглифов.)

Наконец, в-пятых, переход с логографического на буквенно-звуковое письмо создал бы разрыв с многовековой старой культурой Китая, воплощенной в иероглифической письменности. Последнее усиливается тем, что иероглифы имеют не только фонетическое, но и смысловое значение, подчас довольно сложное. Поэтому китайские тексты могут получать дополнительный стилистически-смысловой оттенок в зависимости от внутренней графической структуры используемых иероглифов и даже от сочетания их друг с другом. Эта особенность иероглифов широко использовалась в китайской классической литературе и исчезла бы при передаче ее буквенными знаками. В связи с указанными причинами переход на буквенно-звуковое письмо сможет осуществиться в Китае лишь в результате длительной сложной подготовки. Один из важнейших элементов ее - укрепление и 'распространение единого литературного языка. Такой язык (так называемый "путунхуа") в Китае существует (на базе пекинского диалекта). Распространение его обеспечивается происшедшим в результате победы революции экономическим и политическим объединением Китая*.

*(Lо Тсhang-pei et Liu Сhоu-Shiang. Vers l'unification de la langue chinoise. "Recherches, internationales a la lumiere du marxisme". Paris, N, 1958,p.94 - 126.)

Государственным комитетом по реформе письменности разработана на основе латинского алфавита китайская буквенно-звуковая "система письма; I.XI г. эта система апробирована Советом Министров Китайской Народной Республики и 11.111958 г. принята Всекитайским собранием народных представителей. Система эта включает 26 букв латинского алфавита, одну диакритированную (и), четыре лигатурных буквы (ch, sh, zh, ng) и апостроф; кроме того, в ней имеются четыре знака для тонов (ровного, восходящего, нисходящего и нисходяще-восходящего - см. рис. 28). Система эта применяется в Китае пока в опытном порядке*.Одновременно осуществлено некоторое сокращение количества иероглифов и упрощение их формы.

*(Wou Ju-Tchang. La reforme de 1'ecriture chinoise. Ibid., p. 7 - 1. Систематически буквенно-звуковое письмо применяется сейчас в Китае на телеграфе, для транскрипции, в на учло и номенклатуре и т. п.)

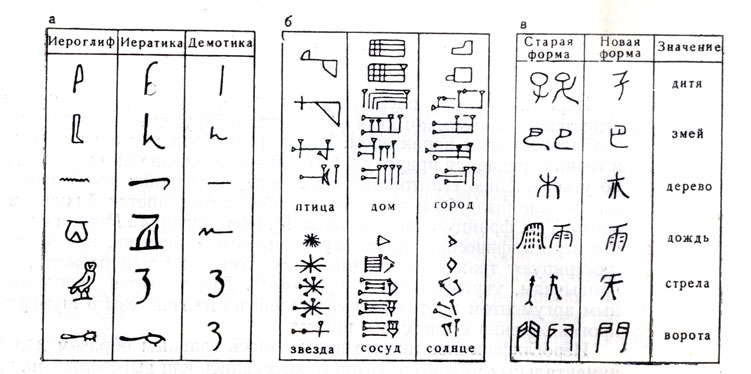

Наряду с процессами приспособления логографии ко все более точной передаче речи во всех древнейших системах письма происходил и другой закономерный процесс, процесс постепенного упрощения графической формы знаков, утраты ими их первоначального изобразительного характера.

Наряду с процессами приспособления логографии ко все более точной передаче речи во всех древнейших системах письма происходил и другой закономерный процесс, процесс постепенного упрощения графической формы знаков, утраты ими их первоначального изобразительного характера.

29. Изменение формы знаков (от картинной к условной) в египетском, переднеазиатском и китайском письме: а - египетское письмо; б - месопотамская клинопись; в - китайское письмо

Различные графические разновидности древнеегипетского письма нередко объединяют под общим названием "египетские иероглифы". Объединение это неправильно, так как название "иероглифы" может быть отнесено только к одной из разновидностей египетского письма.

Еще Климент Александрийский (конец II -начало III вв.) различал три графические разновидности египетского письма (рис. 29, а); 1) иероглифическое (священное, высеченное на камне); 2) иератическое (жреческое) и 3) эпистолографическое, т. е. применявшееся для посланий, писем. Это подразделение сохраняется и до настоящего времени*; но характеристика разновидностей египетского письма дается сейчас несколько иная. Кроме того, вместо термина "эписто-лографического", обычно используется сейчас термин "демотическое письмо"**. Согласно сравнению Б. А. Тураева***, эти три разновидности египетского письма относятся друг к другу приблизительно так же, как наш печатный шрифт, рукописный и стенографический.

*(Kpoмe перечисленных трех разновидностей египетского письма, сущесшовала еще четвертая, древнейшая его разновидность - картинно-синтетическое письмо; разновидность эта в графическом отношении отличалась тем, что отдельные изобразительные элементы ее обычно были связаны в единую композицию.)

**(Этот термин встречается еще у Геродота.)

***(Б. А. Тураев. Египетская литература. М., 1920, стр. 25.)

Иероглифическое письмо представляло собой древнейший вид: египетского письма, который отличается от других ярко выраженным изобразительным характером. Изображения эти настолько наглядно и точно передавали природу и быт той эпохи, когда они возникли, что, по утверждению египтологов, на основе даже одних этих изображений можно было бы восстановить особенности египетской жизни в эту эпоху. Так, французский египтолог М. Шен писал: "...Можно сказать, что иероглифические знаки, передавая мысль египтян, наглядно иллюстрируют также все то, что относилось к их манере жить, к их привычкам, учреждениям и нравам"*.Это является дополнительным аргументом против рассмотренной свыше гипотезы о шумерском происхождении египетского письма.

*(М. Chaine. Notions de langue egyptienne. Paris, 1938,t. I, p. 3. Это же положение убедительно доказывает В. И. Авдиев в своей работе "Происхождение древнеегипетской письменности" (М., 1966).)

Иероглифическое письмо применялось главным образом для монументальных надписей, которые высекались или вырезались на камне и предназначались для чтения на большом расстоянии. Реже и в более упрощенной форме это письмо использовалось для надписей на деревянных саркофагах, на погребальных папирусах и т. п. Всего насчитывается около двух тысяч разных иероглифов; однако в каждую эпоху применялось не более 700 - 800 (не считая различных вариантов одного знака)*. В последний период своего развития иероглифическое письмо делается достоянием жрецов - иерограмматов и чрезвычайно усложняется. Щеголяя ученостью и остроумием, жрецы превращают надписи в собрания ребусов: оформляют строки в виде ряда крокодилов или сидящих человеческих фигур, изображают целые фразы одним рисунком, к тому же имеющим мифологическое значение, и т. п. Именно в этот период получает распространение взгляд на иероглифы как на "непостижимое разумом" символическое письмо.

*(Там же, стр. 3.)

Иератическое письмо представляло собой графически упрощенную, скорописную форму египетского письма краской на мягких материалах, главным образом на папирусе. Каждый знак этого письма соответствовал аналогичному иероглифу или (реже) являлся лигатурой нескольких иероглифов; форма знаков была более упрощенной, курсивной и почти утерявшей изобразительный характер. Возникло иератическое письмо позже, чем иероглифическое, в связи с расширением областей применения письма и с появлением потребности в ускорении процесса письма. Первоначально иератическое письмо применялось для любых надписей на мягком материале (в частности, на папирусе). Впоследствии (с VIII - VII вв. до н. э.) иератическое письмо постепенно вытесняется еще более скорописным демотическим письмом (см. ниже); сфера его применения вое более сужается, и оно начинает использоваться главным образом для религиозных текстов.

Демотическое письмо отличалось от иератического следующим: еще большим преобладанием знаков буквенно-звукового значения, на что указывал еще Ж. Ф. Шампольон*; более широким применением лигатур (в связи с этим Б. А. Тураев уподобляет это письмо стенографии); еще более упрощенной, курсивной формой знаков, которые окончательно теряют изобразительный характер. Первоначально демотическое письмо использовалось для деловой переписки. Впоследствии оно начинает использоваться, наряду с иератическим письмом, для литературно-художественных, научных произведений и даже для религиозных текстов (в том числе для "книг мертвых").

*(J. F. Champollion. Precis du systeme hieroglyphique des anciens egyptiennes, p. 423.)

Подобно египетским иероглифам, изобразительную форму имели и древнейшие шумерские письмена (рис. 29, б).

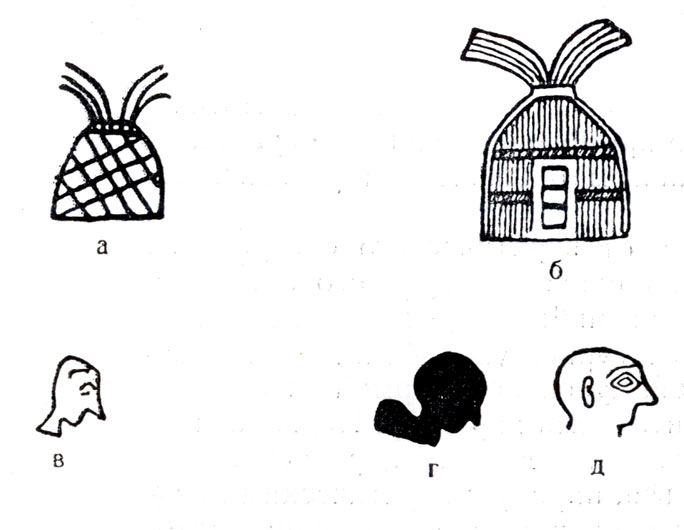

Правда, даже самые древнейшие из шумерских письмен все же отличались от египетских более схематичным, упрощенным, линейным начертанием. Древнейшие египетские надписи обычно состояли из тщательно высеченных или вычерченных изображений, выполненных иногда в несколько красок и объединенных в единую художественную композицию; наоборот, древнешумерские письмена состояли из линий, очень условно, схематично передававших очертание предмета, обозначаемого данным знаком (рис. 15 и 16).

Такая более схематичная, линейная форма древнешумерских письменных знаков в основном объяснялась тем, что основным материалом шумерского письма были глиняные таблички (плитки), на которых письмена выдавливались при помощи заостренной тростниковой палочки; после нанесения письмен плитки обжигались. Наряду с глиняными плитками применялись также каменные, на которых письмена гравировались режущими инструментами. И тот и другой способ обусловливал линейный, абрисный характер древнейших шумерских знаков.

Однако, отличаясь от египетских иероглифов линейной, абрисной формой, изображения, применявшиеся в древнейшем шумерском письме, характеризовались большой выразительностью. Как отмечают А. Фалькенштейн, В. В. Струве и И. М. Дьяконов*,изображения эти, несомненно, были созданы самими шумерами, так как многие из них (изображения частей тела, одежды и т. п.) ярко отображают внешний облик шумеров, запечатленный в шумерском искусстве III тыс. до н. э. (рис. 30); изображения эти рисуют шумеров крепкими, приземистыми, склонными к полноте, с короткой шеей, с большими, несколько выпученными глазами и с крупным сильно выступающим носом. Изображения эти были созданы (или перестроены) шумерами в месопотамский период их существования, так как в них отображена не только внешность шумеров, но и подробности природы и быта южной Месопотамии (растения, животные, тростниковые хижины и т. д.).

*(A. Falkenstein. Archaische Texte aus Uruk; В. В. Струве. Иотория древнего Востока, стр. 66; И. М. Дьяконов. К возникновению письма в Двуречье, стр. 37 - 39.)

30. Сопоставление шумерских логограмм (а, в) с шумерскими художественными изображениями (б, г, д) (по И. Дьяконову)

С конца IV тысячелетия до н. э. шумерские письмена постепенно теряют свой изобразительный характер, превращаясь в условные комбинации горизонтально и вертикально расположенных клинообразных черточек; завершается этот процесс в начале III тысячелетия до н, э. От шумеров клинообразная форма письменных знаков переходит к вавилонянам (конец III тысячелетия до н. э.),затем к ассирийцам, хеттам, касситам, урартам, персам, угаритянам и другим народам Передней и Малой Азии. Благодаря клинообразной форме знаков системы переднеазиатского письма приобрели впоследствии общее название "клинописи".

Переход шумеров от изобразительной и линейной формы знаков к условной и клинообразной (рис. 29, б) обычно объясняется изменением орудий и техники письма, переходом от "черчения" знаков по глине заостренными палочками к выдавливанию знаков в глине при помощи палочек с трехгранным острием. В свою очередь это изменение техники письма чаще всего объясняют свойствами глины: вследствие ее вязкости глина не позволяла быстро "чертить" по ней прямые, а тем более закругленные линии; значительно быстрее пищущий мог наносить тростниковым острием на табличку из мягкой глины клинообразные углубленные знаки.

Несомненно, применение глины в качестве материала для письма способствовало тому, что шумерские письмена превратились в условные комбинации клинообразных черточек. Однако в основе этого (так же как в основе изменения формы египетских иероглифов) лежало стремление к ускорению письма. А это стремление сталь особенно настоятельным в конце IV - в начале III тысячелетия до н. э., в связи с более широким распространением письменности у шумеров. Недаром именно с этого периода, наряду с короткими несложными хозяйственными надписями, у шумеров появляются более объемные и сложные памятники письменности - учетно-бухгалтерские, литературные и др. В этот же период формируются в Шумере и общественные группы профессиональных писцов.

Очень схематическую, линейную и символическую, но все же изобразительную форму имели и древнейшие китайские иероглифы, представленные в надписях на костях, черепашьих щитах и в особенности на бронзовых сосудах иньского периода (середина II тысячелетия до н. э.). В дальнейшем по мере распространения письменности в Китае, формирования особого сословия ученых, введения обязательных экзаменов для государственных чиновников, развития науки и литературы китайские иероглифы (аналогично египетским и шумерским письменам) становились все более скорописными, теряли изобразительно-символическую форму и превращались в условные знаки*. Однако в отличие от знаков клинописи в большинстве современных китайских иероглифов все же можно узнать изобразительно-символические их прототипы (рис. 29, в). Сильно повлияло на графику китайского письма изобретение кисти, туши, а затем бумаги.

*(В некоторых китайских почерках изобразительная форма иероглифов возрождалась в результате стилизации.)

Умение красиво писать считалось в Китае самым высоким искусством; в Китае созданы целые поэмы, посвященные искусству каллиграфии. Это привело к возникновению очень красивых, но трудных для понимания каллиграфических почерков. Наиболее распространенным из китайских почерков является так называемое "нормализованное" или "канцелярское" письмо "кай-шу", разработанное в середине IV в. каллиграфом Ван Си-чжи; на основе "кай-шу"построены китайские наборные шрифты.

2015-05-22

2015-05-22 1958

1958