Поставленная проблема мало изучена в психологии. «Ученые, — подчеркивают В. П. Зинченко и М. К. Мамардашвили, — предпочитают временную протяженность психического оставить искусству, которое, впрочем, неплохо справляется с нею» [1977, 110 ]. Поэтому в тех случаях, когда временные переживания становятся предметом научного анализа, исследователи обращаются прежде всего к художественным образам. Так, ставший популярным в американской психологии «тест метафор времени» включает 25 словосочетаний, выделенных при анализе различных метафорических определений времени в поэзии и прозе [Knapp, Gurbutt, 1958; Knapp, 1960]. Однако эти метафоры представляют собой некоторые единичные временные образы и сами по себе еще не раскрывают природу тех свойств психологического времени, о которых шла речь выше.

Чтобы выделить эти свойства, мы обратились к анализу наиболее распространенных эпитетов, употребляемых в художественной литературе и искусствоведении при описании времени в переживании человека. Был составлен первичный список из 17 пар противоположных по значению характеристик, который лег в основу конструирования биполярных семибалльных шкал. В этом списке время описывалось через такие характеристики: «течет медленно — течет быстро», «пустое — насыщенное», «плавное — скачкообразное», «сжатое — растянутое», «однообразное — разнообразное», «цельное — раздробленное», «непрерывное — прерывистое», «беспредельное — ограниченное», «содержательное — бессодержательное», «замедляется — ускоряется», «пассивное — активное», «приятное — неприятное», «слабое — сильное», «запланированное — стихийное», «бесконтрольное — контролируемое», «организованное — неорганизованное», «неосмысленное — осмысленное». После двух идентичных предварительных опросов, проведенных (с интервалом в 10 дней) среди 22 взрослых респондентов с целью выяснения того, насколько доступны эти шкалы пониманию респондентов и насколько устойчивы шкальные оценки, первичный список был сокращен до 10 основных шкал переживания времени — наиболее доступных для понимания, несинонимичных, устойчивых и, как подтвердило дальнейшее исследование, имеющих хороший разброс индивидуальных оценок (табл. 13). Эти шкалы, сконструированные по типу шкал семантического дифференциала Осгуда, использовались в дальнейшем исследовании.

|

|

|

Таблица 13. Статистические показатели шкал переживания времени

| Шкалы | Устойчивость шкальных оценок * | Стандартное отклонение шкальных оценок | Предварительный опрос (22 чел.) | Основной опрос (30 чел.) | Дополнительный опрос (63 чел.) |

| Течет медленно — течет быстро | 0,50 | 1,76 | 1,44 | ||

| Пустое — насыщенное | 0,59 | 1,52 | 1,42 | ||

| Плавное — скачкообразное | 1,50 | 1,75 | 1,74 | ||

| Приятное — неприятное | 1,05 | 1,34 | 1,71 | ||

| Непрерывное — прерывистое | 1,58 | 2,11 | 1,87 | ||

| Сжатое — растянутое | 1,30 | 1,86 | 1,63 | ||

| Однообразное — разнообразное | 1,71 | 1,87 | 2,01 | ||

| Организованное — неорганизованное | 0,45 | 2,09 | 1,44 | ||

| Цельное — раздробленное | 1,40 | 2,08 | 1,87 | ||

| Беспредельное — ограниченное | 1,05 | 1,91 | 1,90 |

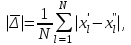

* В качестве показателя устойчивости приведена величина средней арифметической ошибки, вычисляемая по формуле [Саганенко, 1979, 58 ]:

|

|

|

где Ν — число респондентов,

,

— оценки по анализируемой шкале l–г о респондента в I и во II опросах соответственно

Основное исследование было проведено на 30 респондентах (15 мужчин и 15 женщин в возрасте 28—42 лет), участвовавших также в каузометрическом опросе. Каждому опрашиваемому предлагалось оценить свои переживания времени в настоящий период жизни по 10 основным шкалам, предъявляемым в следующей форме[21] (текст инструкции аналогичен приведенному на с. 133):

| течет медленно | ´-´-´-´-´-´-´ | течет быстро |

| пустое | ´-´-´-´-´-´-´ | насыщенное |

| плавное | ´-´-´-´-´-´-´ | скачкообразное |

| приятное | ´-´-´-´-´-´-´ | неприятное |

| непрерывное | ´-´-´-´-´-´-´ | прерывистое |

| сжатое | ´-´-´-´-´-´-´ | растянутое |

| однообразное | ´-´-´-´-´-´-´ | разнообразное |

| организованное | ´-´-´-´-´-´-´ | неорганизованное |

| цельное | ´-´-´-´-´-´-´ | раздробленное |

| беспредельное | ´-´-´-´-´-´-´ | ограниченное |

Основной опрос проводился в индивидуальной форме. Кроме того по этим же шкалам был проведен групповой опрос, в котором анкетные листы заполнялись одновременно всеми респондентами, находящимися в одной аудитории (63 человека: 50 мужчин и 13 женщин в возрасте 22—40 лет, все с высшим образованием). В табл. 13 приведены показатели разброса индивидуальных оценок по результатам основного и дополнительного опросов.

Структура полученных шкальных оценок исследовалась с помощью факторного анализа[22]. Результаты факторизации приведены в табл. 14 отдельно по данным основного и дополнительного опросов. Факторизация результатов основного опроса позволила выделить 3 главных фактора, которые могут быть названы: «континуальность — дискретность времени», «напряженность времени», «эмоциональное отношение к диапазону времени». Как видно из табл. 14, эти факторы воспроизводятся и в дополнительном исследовании, хотя их вес в общей факторной структуре несколько иной. Так, наибольший вес у респондентов основного опроса имеет фактор дискретности времени, который обусловил 38 % общего разброса оценок; в дополнительном же опросе он занимает третье место по своему вкладу, а наиболее весомым становится фактор напряженности времени (39 %). Причины этих различий могут быть связаны и с формой проведения опросов (индивидуальная — в основном, групповая — в дополнительном), и с различиями в возрастно–половой структуре респондентов, и, возможно, с тем, что в основном опросе участвовали лица преимущественно с гуманитарным образованием, а в дополнительном — с техническим. Выяснение причин различий в факторной структуре оценок требует специального репрезентативного исследования, для нас же в данном случае важен вывод о принципиальной общности факторов переживания времени. Эти факторы — степень дискретности, напряженности и эмоциональное отношение к диапазону времени — являются основными координатами пространства переживаний времени, специфическими базисными свойствами психологического времени личности. Рассмотрим более детально их содержание.

|

|

|

Таблица 14. Факторные нагрузки шкал переживания времени (по результатам основного и дополнительного опросов)

| Шкалы | Факторы | Континуальность — дискретность времени | Напряженность времени | Эмоциональное отношение к диапазону времени | Основной опрос | Дополнительный опрос | Основной опрос | Дополнительный опрос | Основной опрос | Дополнительный опрос |

| Плавное — скачкообразное | 0,76* | 0,56* | —0,02 | 0,36 | 0,04 | 0,16 | ||||

| Непрерывное — прерывистое | 0,75* | 0,71* | —0,12 | —0,05 | —0,33 | —0,01 | ||||

| Цельное — раздробленное | 0,73* | 0,42* | —0,35 | —0,14 | —0,05 | —0,64* | ||||

| Однообразное — разнообразное | 0,66* | 0,28 | —0,05 | 0,73* | 0,33 | —0,24 | ||||

| Течет медленно — течет быстро | 0,54* | —0,07 | 0,49* | 0,63* | —0,12 | 0,23 | ||||

| Сжатое — растянутое | —0,24 | —0,19 | —0,73* | —0,60* | —0,37 | —0,41* | ||||

| Пустое — насыщенное | 0,31 | —0,09 | 0,64* | 0,69* | —0,16 | 0,20 | ||||

| Организованное — неорганизованное | 0,21 | 0,23 | —0,62* | —0,64* | 0,52* | —0,01 | ||||

| Приятное — неприятное | 0,27 | —0,08 | —0,04 | —0,41* | 0,79* | 0,67* | ||||

| Беспредельное — ограниченное | —0,38 | —0,18 | 0,30 | —0,10 | 0,69* | 0,59* | ||||

| Вклады факторов, в % | ||||||||||

| Номера факторов по величине вклада |

* — p< 0,01.

2015-05-22

2015-05-22 931

931