Проявления окклюзии печёночной артерии определяются её уровнем и возможностью развития коллатерального кровообращения. При окклюзии дистальнее устьев желудочной и гастродуоденальной артерий возможен летальный исход. У выживших больных развивается коллатеральное кровообращение. Медленное развитие тромбоза более благоприятно, чем острая блокада кровообращения. Сочетание окклюзии печёночной артерии с окклюзией воротной вены практически всегда ведёт к смерти больного.

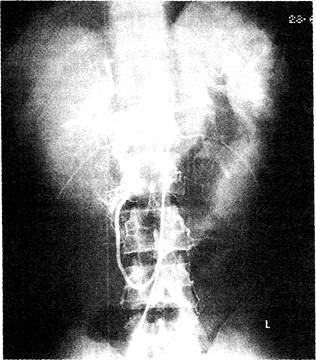

Рис. 11-4. Целиакография у тою же больного (см. рис. 11-3) непосредственно после эмболизации артерии. Определяется облитерация аневризмы и ведущих к ней сосудов.

Размеры инфаркта определяются степенью развития коллатеральных сосудов и редко превышают 8 см. Инфаркт представляет собой очаг с бледным центральным участком и застойным геморрагическим венчиком на периферии. В зоне инфаркта определяются беспорядочно расположенные безъядерные гепатоциты с эозинофильной зернистой цитоплазмой, лишённой включений гликогена или ядрышек. Субкапсулярная область остаётся интактной благодаря двойному источнику кровоснабжения.

Инфаркт печени встречается и при отсутствии окклюзии печёночной артерии у больных с шоком, сердечной недостаточностью, диабетическим кетоацидозом, системной красной волчанкой [10], а также при гестозе [12]. При использовании методов визуализации инфаркты печени часто обнаруживают после чрескожной биопсии печени.

2015-06-10

2015-06-10 569

569