Баллон для дилатации можно ввести эндоскопическим или чрескожным чреспечёночным путём.

Эндоскопический путь предпочтителен, если имеется доступ к большому сосочку двенадцатиперстной кишки (см. главу 29). Для проведения катетера с баллоном эндоскоп должен иметь широкий просвет. После выполнения диагностической холангиографии через участок стриктуры вводят проводник (см. рис. 29-18) и по нему — баллонный катетер. О местоположении баллона относительно стриктуры судят по металлическим маркёрам. Для облегчения проведения катетера обычно выполняют папиллосфинктеротомию. Размер баллона определяется степенью сужения просвета стриктуры, обычно баллон раздувают до диаметра 6—8 мм. Время, в течение которого баллон находится в раздутом состоянии, строго не лимитировано и зависит от ригидности стриктуры и лёгкости, с которой была выполнена дилатация. В ряде случаев при чрескожном доступе оно составляет 15—20 мин при использовании седативных препаратов и анальгетиков. Процедура дилатации может быть очень болезненной. При эндоскопическом пути введения длительно удерживать баллон в раздутом состоянии не следует.

|

|

|

После эндоскопической баллонной дилатации для уменьшения риска рестеноза может быть установлен один или несколько стентов на срок до года (период найден эмпирически) [9].

Накоплен большой опыт дилатации при чрескожном чреспечёночном введении баллона. Этот метод применяется в течение многих лет и во многих случаях обеспечивает единственный доступ к билиарным стриктурам (особенно развившимся после оперативных вмешательств).

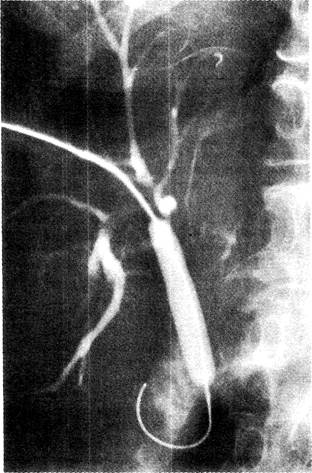

Жёлчный проток катетеризируют чрескожно по обычной методике (см. главу 29). Через стриктуру вводят проводник (обычно управляемый), затем — катетер с баллоном (рис. 32-4). Баллон раздувают также до диаметра 6-8 мм. Для стриктур с более узким просветом имеются баллоны меньшего диаметра. После дилатации устанавливают съёмный катетер с множественными боковыми отверстиями, расположенными выше и ниже дилатированного участка. По мере необходимости дилатацию можно производить повторно. Продолжительность нахождения баллона в раздутом состоянии в разных центрах различна и колеблется от 5 до 20 мин

. Столь же различаются сроки, на которые оставляют дренаж после дилатации. В разных центрах они составляют от нескольких суток до 6—9 мес. Влияние этих различий на исход дилатации не изучено [19].

Обычно проводят несколько сеансов дилатаций под местной анестезией и/или на фоне внутривенного введения седативных или анальгезирующих средств. Для уменьшения сроков госпитализации и улучшения результатов баллонная дилатация производилась однократно под общей анестезией. Полученные результаты были не хуже, чем при повторных сеансах дилатации и внутривенном введении седативных средств [12].

|

|

|

Частота положительных результатов значительно варьирует и, по некоторым данным, достигает 90% при наблюдении в среднем в течение 3 лет [12]. Различия в результатах отражают влияние ряда факторов, таких как использование разных критериев эффективности лечения, разная продолжительность периода наблюдения, особенности стриктуры.

Обычно первый сеанс чрескожной баллонной дилатации проводят без установки стента, чтобы не оставлять в жёлчных путях инородное тело. Если после баллонной дилатации стриктура рецидивирует, а оперативное вмешательство не показано (по оценке специалиста — билиарного хирурга), может быть установлен стент. При стриктурах анастомозов трудность заключается в недоступности стента при необходимости его удаления.

Существует много разновидностей стентов, однако имеющихся данных недостаточно, чтобы предпочесть один стент другому. Использование металлических стентов Gianturgo и Wallstent в одном исследовании оказалось эффективным в 55% случаев; период наблюдения составлял 3 года [14].

Чрескожный чреспечёночный метод, как и другие чреспечёночные процедуры, сопровождается риском развития осложнений, основным из которых является сепсис. В 20% случаев отмечается гемобилия [22], при которой необходима эмболизация печёночной артерии. При дилатации возможна перфорация жёлчного протока [7].

Рис. 32-4. Чреспечёночная баллонная дилатация доброкачественной билиарной стриктуры. Виден раздутый баллон.

Сравнительное изучение эффективности операций и баллонной дилатации не проводилось. Данные ретроспективного анализа свидетельствуют о том, что результаты оперативного лечения более благоприятны, чем при чрескожной баллонной дилатации (соответственно 88 и 55%); при этом частота геморрагических осложнений была ниже [22]. Без сомнения, оперативное лечение в большинстве случаев является методом выбора. Чрескожная и эндоскопическая баллонная дилатация показана лишь некоторым больным, особенно имеющим несколько операций в анамнезе и признаки портальной гипертензии.

Оперативное лечение [2, 28]

Оперативное лечение следует проводить под прикрытием антибиотиков, как можно раньше после повреждения жёлчных протоков, до развития облитерирующего холангита, спаек и вторичных изменений в печени, которые увеличивают риск операции и создают технические трудности. Хирург, выполняющий первую реконструктивную операцию, несёт большую ответственность, поскольку неудачный результат значительно уменьшает вероятность последующего излечения. Желательно, чтобы первую реконструктивную операцию выполнял наиболее опытный хирург.

Выбор операции зависит в основном от двух факторов: от расположения и длины стриктуры и от длины протока, который можно использовать для реконструкции. Во всех случаях стриктуру иссекают и тщательно сопоставляют слизистую оболочку протока и кишки. Анастомоз должен быть максимально широким и не испытывать натяжения.

Даже если имеется достаточно большой проксимальный участок протока, иссечение стриктуры с наложением анастомоза конец в конец выполняют редко. Несоответствие в диаметре проксимального и дистального концов протока препятствует наложению качественного анастомоза. Стриктуры рецидивируют в 58% случаев.

Анастомоз конец в конец нельзя накладывать, если диастаз между концами превышает 2 см, повреждение не распознано ко времени операции, а также если диаметр протока составляет менее 4 мм [5].

Обычно накладывается анастомоз проксимального конца жёлчного протока с кишкой. Дополнительно накладывают межкишечный анастомоз, чтобы уменьшить до минимума рефлюкс содержимого кишечника, который может привести к развитию холангита. Стандартной операцией является наложение анастомоза между проксимальным концом общего жёлчного протока и выключенной по Ру петлей тощей кишки — холедохоеюностомия. При высоком расположении стриктуры используют печёночный проток — гепатикоеюностомия (рис. 32-5).

|

|

|

Вопрос о необходимости установки в анастомозах трубок из силастика или других материалов и длительности их функционирования остаётся предметом дискуссии. Некоторые авторы рекомендуют сроки 6—12 мес [23], однако отдалённые результаты такого подхода не изучены [2].

Длительный чрескожный доступ к стриктуре возможен при подкожной фиксации расширенного сегмента выключенной по Ру петли кишки, расположенного выше анастомоза. Положение конца петли кишки под кожей маркируют металлическими клипсами, которые видны при рентгеноскопии. Чрескожный доступ к петле позволяет проводить холангиографию и при необходимости дополнительную дилатацию стриктуры [10].

Устранение стриктуры приводит к уменьшению портальной гипертензии, в противном случае может потребоваться портокавальное шунтирование. Спайки в результате предшествующих операций создают технические трудности в выполнении шунтирования (иногда только спленоренального или мезентерикокавального).

2015-06-10

2015-06-10 1521

1521