Момент возникновения терапевтических групп можно исчислять с возникновения шаманизма, опытов Месмера, подавляюще-вдохновляющей терапии Джозефа Пратта (США) или первых опытов группового психоанализа в 20 — ЗО-х годах теперь уже прошлого столетия. Но, пожалуй, первым употребил термин «групповая психотерапия» Якоб Морено, создатель психодрамы, которая по сути и была групповой терапией. Огромный вклад в создание групповой терапии внес Карл Роджерс уже после Второй мировой войны. Расцвет этой формы терапии начался в 60-е годы XX в.

В настоящее время практически любое направление психотерапии (даже психоанализ) практикуется не только в индивидуальной, но и в групповой форме. Это связано с тем, что групповая терапия обладает рядом преимуществ, а также значительно дешевле, чем индивидуальная. Терапевтический процесс в группах различного типа подчиняется общей логике той теоретической школы, в рамках которой проводится групповая терапия. В книге К. Рудестама [1] рассматриваются Т-группы, группы встреч (род-жерсианская терапия), гештальтгруппы, психодрама, группы телесной терапии, арттерапии, темоцентрированной терапии, трансактного анализа, группы тренинга умений (бихевиористски ориентированной терапии) и даже группы танцевальной терапии.

Несмотря на изобилие различных направлений, терапия в группах самого различного толка имеет общие черты.

Основные задачи терапевтических групп совпадают по смыслу с индивидуальной терапевтической работой, но благодаря группе возникают дополнительные возможности взаимного исследования и самоисследования личности. И.Ялом [3] выделяет 12 основных факторов, возникающих при проведении групповой работы и способствующих ее эффективности. Его коллеги и он исследовали значимость этих факторов с точки зрения пациентов и получили следующий список, в котором эти факторы расположены в порядке от наиболее значимых к менее значимым (понятно, что с точки зрения терапевта оценка факторов может быть другой, также порядок может зависеть от типа терапевтического процесса).

Межличностное научение/узнавание представляет собой усвоение человеком того, как его воспринимают другие люди. В группе возникает возможность исследования положительных и отрицательных эмоциональных реакций, а также анализа новых форм поведения. Члены группы могут открыто просить друг друга о помощи и поддержке и демонстрировать сколь угодно сильные аффекты, способствующие приобретению корригирующего эмоционального опыта. Группа выступает как социальный микрокосм, внутри которого личность может получить значительный опыт. Многие клиенты считают, что больше получили от группы, чем от ведущего группу терапевта.

Катарсис. Когда долгое время сдерживаемые чувства вины, беспомощности, злости или другие «недопустимые» побуждения находят выход в группе, это приносит чувство облегчения и освобождения. В результате катарсиса усиливается сплоченность группы, что создает условия для интенсивного взаимодействия членов группы друг с другом в обстановке безопасности и понимания.

Сплоченность. Стабильный состав участников группы является необходимым условием эффективной работы долгосрочной групповой терапии. Большинство терапевтических групп на ранних этапах проходят через фазу нестабильности, когда одни клиенты покидают группу, а другие присоединяются к ней, затем наступает длительная фаза стабильности, на которую и приходится основная масса терапевтической работы. Непрерывность пребывания в группе является необходимой предпосылкой успешного лечения. Чем выше привлекательность группы для пациента, тем больше вероятность, что он будет продолжать оставаться ее участником. Один успешный пациент [3], оглядываясь назад после двух с половиной лет терапии, выразил это такими словами: «Самое важное было то, что группа просто была рядом, что это были люди, с которыми я всегда мог поговорить, которые не станут от меня отделываться. Там, в группе, было так много заботы, любви и ненависти, и я был частью этого. Теперь мне лучше, у меня есть своя собственная жизнь, и все же грустно думать, что нашей группы больше нет».

Самопонимание. В терапевтическом процессе возникает настоятельная потребность в интеллектуальном понимании. Клиенты стремятся к пониманию автоматически, а терапевты вознаграждают интеллектуальный поиск, присоединяются к нему. И хотя целью терапии является изменение, а не самопонимание, последнее облегчает и направляет изменение.

Межличностное научение/формирование (навыки общения). Явно или неявно, но члены группы совершенствуют свои навыки общения и взаимопонимания. Например, в группе, которую я вел, присутствовала девушка, которая ни с кем не разговаривала и не участвовала в терапевтической работе. Однако постепенно она стала

| Страж демократии Самодовольный моралист |

| Соматизатор Инструктор |

| Идол |

| Капризный нытик Соматизатор |

Козел отпущения

Козел отпущения

Большой человек Ответственный исполнитель Уважаемый законодатель Любитель принуждения Соматизатор

Организатор

Помощник руководителя Помощник руководителя /^

Монополист

Соматизатор

„, Агрессор

Т"Ран Самец Вымогатель внимания Провокатор Предводитель мятежа Подающий дурной пример Соматизатор

| Параноик Козел отпущения Самодовольный моралист |

Аутсайдер

| Вымогатель внимания |

Образец для подражания

| Фаворит |

Монополист

Помощник руководителя лданьяк

Соматизатор

буквоеда """■>». Козел отпущения

Сексуально озабоченный

Эксгиби цион ист

Подстрекатель

Кликуша

Соматизатор

Смиренник

Пассивный подчиненный

Молчальник

Шизоид

Аутсайдер Жертва агрессии Козел отпущения

Соматизатор

J&Y Монополист

Я/ Вымогатель внимания

Психопат Юморисг

| Подстрекатель Соматизатор Герой |

Эксгибиционист

Озабоченный

Рис.8

улыбаться, нашла друзей и стала участвовать в терапевтических сеансах. Для овладения навыками общения могут использоваться специальные приемы, например ролевые игры и обратная связь.

Экзистенциальные факторы. Сюда относятся такие чувства и суждения, которые касаются индивидуального мироощущения, например: «Я осознаю, что какая бы близость ни связывала меня с другими людьми, все равно я должен предстать перед жизнью один» или «Я понял, что должен принять на себя всю ответственность за способ, которым я живу, и при этом не важно, сколько поддержки и руководства я получаю от других». Для многих клиентов очень важно обсуждать в группе проблемы своей жизненной ограниченности и смертности.

Альтруизм. Для клиентов целительным оказывается осознание того, что каждый в группе может быть нужен и полезен другим.

Вселение надежды. Вера в возможность изменений сама по себе обладает терапевтическим воздействием. Пример успешного решения проблем одним клиентом вдохновляет других.

Универсальность переживаний. Люди приходят в группу каждый со своими проблемами, но скоро осознают, что и у других есть такие же трудности, такое же состояние собственной несостоятельности и отчужденности от других.

Воспроизведение семьи. В терапевтической группе в той или иной форме возрождается первичная семья пациента. Хотя этот фактор не столь уж высоко оценивается самими пациентами, он является одним из главных источников силы терапевтической группы.

Руководство. Этот фактор обеспечивает не только адекватное функционирование группы, но и позволяет снабдить пациентов необходимой информацией по вопросам душевного здоровья, дать советы, предложения и прямые указания к тем или иным действиям.

Идентификация (или подражательное поведение). Умение себя вести отчасти приобретается в процессе наблюдения за другими. На начальном этапе возможно подражание поведению руководителя или других особо популярных членов группы с целью получения одобрения. Постепенно участники начинают экспериментировать со всеми имеющими место в группе моделями поведения.

С нашей точки зрения наибольший эффект групповой терапии определяется изобилием возможностей для изучения любой проблемы и организации ролевой игры, плюрализмом мнений, позволяющим организовать плодотворную дискуссию.

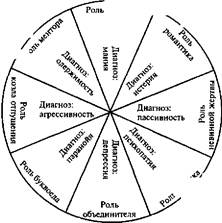

Некоторые исследователи изучали определенные роли, которые играют в группе те или иные ее члены. Были найдены довольно характерные типы ролей, которые встречаются довольно часто (см. рис. 8) в терапевтических группах.

Также изучался тот или иной стиль руководства группой и его связь с эффективностью группового процесса (см. табл. 2), наиболее эффективным считается демократический стиль.

Таблица 2

2015-06-10

2015-06-10 726

726