СЛМР — длительный, напряженный и насыщенный процесс, разделяемый на 3 стадии, каждая из которых протекает в 3 этапа. I стадия включает этапы A, B, C, II стадия — этапы D, E, F, III стадия — этапы G, H, I.

I стадия СЛМР называется элементарное поддержание жизни (ЭПЖ). Из названия видно, что на этой стадии применяются лишь простейшие приемы, так как использовать более сложные нет возможности. Другими словами, исходное состояние таково: организм пациента в состоянии клинической смерти и организм реаниматора, обладающий знаниями и навыками по технике СЛМР. Больше ничего и никого нет. I стадия длится до тех пор, пока не восстановится кровообращение и дыхание пациента (что бывает реже), или пока не появится возможность использовать более сложные приемы реанимации — введение медикаментов, применение различных приспособлений, инструментов, аппаратов и т.п. (что бывает чаще). В лечебном учреждении нередко СЛМР тоже начинается с ЭПЖ (если она начинается не в отделении реанимации и интенсивной терапии), и только когда появится вооруженная реанимационная бригада, эта стадия заканчивается.

Прежде чем начать проведение реанимационных мероприятий, необходимо поместить пострадавшего на твёрдую ровную поверхность. Если пациент находится на мягкой постели, то необходимо под его грудную клетку подложить твердый щит, а, при его отсутствии, - переложить пациента на пол. При невыполнении этого условия непрямой массаж сердца не будет эффективным.

Этап A называется восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей.

Причины, затрудняющие поступление воздуха в лёгкие:

1) нарушение анатомических соотношений между частями верхних дыхательных путей – западение корня языка, травматическое повреждение гортани и трахеи, голосовых связок и глотки, ларинго-, бронхо- и бронхиолоспазм.

2) уменьшение или полное перекрытие просвета верхних дыхательных путей изнутри – инородные тела и жидкости, отделяемое трахеобронхиального дерева (гной, слизь, кровь и т.д.).

3) уменьшение или полное перекрытие просвета верхних дыхательных путей извне – странгуляционная петля, опухоль или гематома в области глотки, шеи, средостения.

Самой распространённой причиной нарушения проходимости дыхательных путей во время клинической смерти является западение корня языка. Это происходит вследствие расслабления мышц, удерживающих корень языка над задней стенкой глотки. Поэтому при проведении реанимационных мероприятий, даже после устранения всех других причин нарушения проходимости дыхательных путей, необходимо устранение и этого препятствия. Оптимальной методикой восстановления проходимости дыхательных путей является тройной прием Сафара.

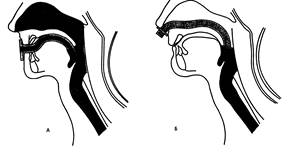

Рис. 1.1. Тройной прием Сафара Рис. 1.1. Тройной прием Сафара | Тройной прием Сафара (рис. 1.1) 1. Умеренное запрокидывание головы назад. Это позволяет несколько увеличить вход в гортань, закрытому корнем языка вследствие отсутствия тонуса его мышц. При у меренном запрокидывании головы корень языка отодвигается от задней стенки глотки. Эта часть приема Сафара не выполняется в случае подозрения на перелом шейного отдела позвоночника. |

2. Открывание рта и удаление инородных тел из полости рта и глотки. Инородные тела могут быть как твердыми (посторонние предметы,зубные протезы и т.п.), так и жидкими (желудочное содержимое, мокрота, слюна, кровь, ликвор, слизь и т.д.). Инородные тела удаляются указательным пальцем, который желательно обмотать какой-нибудь материей (бинт, марля, кусок ткани), так как она будет впитывать жидкие инородные тела.

3. Выдвижение нижней челюсти вперед. Это позволяет еще в большей степени отодвинуть корень языка, увеличив вход в гортань.

Рис. 3.4. Воздуховоды. А – орофарингеальный Б – назофарингеальный Рис. 3.4. Воздуховоды. А – орофарингеальный Б – назофарингеальный | К достаточно простым методам восстановления и поддержания проходимости дыхательных путей относят применение воздуховодов. Различают несколько разновидностей воздуховодов: S-образные (воздуховод Сафара) и Т-образные (воздуховод Гведела), орофарингеальные и назофарингеальные (рис 3.4). |

Рис. 3.5. Методика постановки воздуховода. Рис. 3.5. Методика постановки воздуховода. | Методика установки орофарингеальных воздуховодов любой разновидности состоит из следующих этапов (рис. 1.3): с помощью методики скрещенных пальцев открывают рот, конец воздуховода вводится изгибом от языка, затем вращательным движением его поворачивают изгибом к языку и одновременно продвигают вглубь. При другом варианте корень языка аккуратно отжимают шпателем, а воздуховод вводят изгибом к языку без вращения. |

Этап B

Этап B называется искусственная вентиляция лёгких. Её цель - экстренная оксигенация. На I стадии ее можно достичь только с помощью экспираторной ИВЛ. Так она называется потому, что легкие пациента вентилируются воздухом, выдыхаемым реаниматором. Если в атмосфере кислорода содержится почти 21%, то в выдыхаемом воздухе его 14-16%, но в начале СЛМР этого количества может вполне хватить для оксигенации крови пациента, тем более что гемоглобин обладает способностью хорошо насыщаться кислородом даже при небольших его концентрациях.

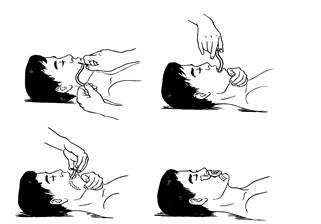

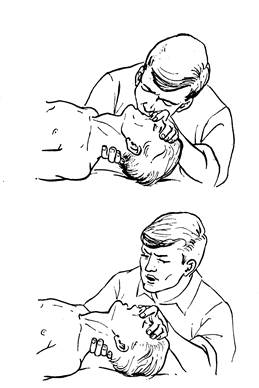

Чтобы осуществить экспираторную ИВЛ, необходимо легкие реаниматора соединить с легкими пациента. Этого можно добиться двумя способами, названия которых говорят сами за себя: «изо рта в рот» (рис. 1.4) или «изо рта в нос» (рис. 1.5).

Рис. 1.4. ИВЛ рот ко рту. Рис. 1.4. ИВЛ рот ко рту. | При этом нос или рот пациента (соответственно) нужно закрывать. При проведении ИВЛ методом «изо рта в рот» реаниматор делает вдох, после чего, плотно охватив губы пострадавшего своими губами, производят выдох. По окончании выдоха реаниматор отстраняется от пострадавшего, давая возможность воздуху пассивно выйти из лёгких пациента. При выборе частоты дыхания при ИВЛ исходят из нормальных показателей, которые для взрослых составляют 14-16 дыхательных движений в минуту, у детей – чем меньше возраст, тем чаще, а у новорожденных – 29-30 дыханий в минуту. Вторым важным моментом при проведении ИВЛ является дыхательный объём. При оказании реанимационной помощи закономерным является желание вдохнуть как можно больше воздуха. Однако необходимо помнить, что чрезмерный минутный объём дыхания может вызвать у реаниматора гипокапнию, вследствие которой развивается спазм мозговых сосудов, ишемия головного мозга и потеря сознания. В результате – реаниматор оказывается не в состоянии продолжать реанимационные мероприятия, а шансы на спасение больного катастрофически снижаются. |

Рис.1.5. ИВЛ рот к носу. Рис.1.5. ИВЛ рот к носу. |

Поэтому при проведении ИВЛ безаппаратными методами у взрослых реаниматор использует 1-1,5 дыхательных объёма. При искусственной вентиляции лёгких у детей младшего школьного возраста используют половину обычного дыхательного объёма взрослого. Для этого первую половину дыхательного объёма выдыхают в атмосферу, а в больного вдувают вторую половину. Для ИВЛ новорожденных и грудных детей используют объём воздуха, который взрослый может задержать за щеками.

Контроль правильности проведения ИВЛ производится по экскурсии грудной клетки и наличию эластического сопротивления вдоху. При оценке экскурсии грудной клетки обращают внимание как на подъём грудины на вдохе, так и на опускание её на выдохе. Отсутствие опускания на выдохе может наблюдаться при попадании воздуха в желудок, что сопровождается, как правило, характерным звуком, напоминающим приглушенное бульканье. В этом случае раздувающийся желудок приподнимает край рёберной дуги, что может создать ложное впечатление экскурсии грудной клетки.

Опасность этого осложнения заключается не только в том, что воздух не поступает в лёгкие, но и в том, что повышенное давление в желудке способствует регургитации желудочного содержимого в ротовую полость, откуда оно может попасть в лёгкие. Следствием этого в постреанимационном периоде является кислотно-аспирационный пневмонит.

Предупредить попадание воздуха в желудок и регургитацию можно с помощью приёма Селика. Для этого, надавливая на щитовидный хрящ, прижимают его к позвоночнику. Это приводит к сдавливанию пищевода, чем предотвращается затекание желудочного содержимого в ротоглотку.

Этап C называется поддержание кровообращения, то есть на этом этапе проводится искусственное кровообращение. Его можно обеспечить с помощью закрытого (непрямого) или открытого (прямого) массажа сердца.

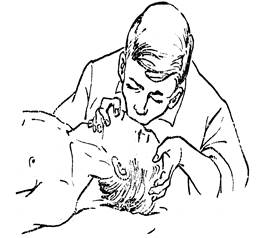

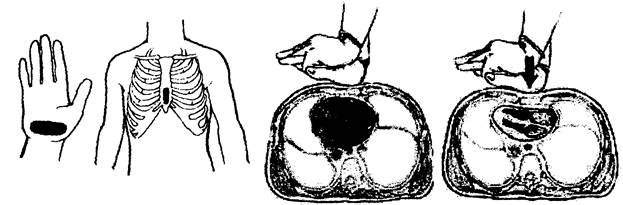

Подробнее остановимся на технике и механизмах закрытого массажа сердца. Прежде всего, необходимо отыскать точку, к которой мы будем прикладывать свои усилия. Эта точка находится на границе между средней и нижней третью грудины (рис. 1.6).

|

| Рис. 1.6. Точка соприкосновения ладони и грудины. |

Выше расположенная точка уменьшит эффективность массажа, а ниже расположенная, кроме того, увеличивает риск повреждения печени мечевидным отростком. На названную точку накладывают основание одной ладони, на него — основание другой. Пальцы реаниматора не должны касаться ребер пациента, руки реаниматора не должны быть согнуты в локтевых суставах. Таково исходное положение. Отсутствие контакта пальцев реаниматора с ребрами пациента снижает риск их перелома, а прямые руки реаниматора увеличивают эффективность массажа (давление весом корпуса реаниматора) и снижает энергозатраты реаниматора (согнутые в локтях руки приводят к напряжению мышц-разгибателей). Глубина нажатий на грудину должна составлять 4-5 см, частота нажатий — 80 мин‑1. Эффективность массажа оценивается по наличию пульсовой волны на сонной или бедренной артерии. Перелом ребер и/или грудины не является противопоказанием для продолжения массажа.

Закрытый массаж сердца запускает работу двух механизмов. Первый механизм — механизм сердечного насоса. Он имеет место и при открытом массаже. Каждая компрессия грудной клетки выталкивает определенный объем крови из полостей сердца, чем и обеспечивается искусственное кровообращение. Второй механизм — механизм грудного насоса. При открытом массаже этот механизм отсутствует. При каждой компрессии грудной клетки происходит сдавление между грудиной и позвоночником не только сердца, но и всех органов, находящихся в грудной клетке, и, прежде всего, легких, которые содержит немалый объем крови. Этот объем крови тоже приходит в движение и заметно увеличивает ударный объем. Благодаря этому механизму эффективность закрытого массажа сердца значительно увеличивается, и есть данные, что она даже выше эффективности открытого массажа.

И внешнее дыхание и кровообращение суть звенья системы транспорта кислорода и должны работать одновременно, иначе ткани кислорода не получат. Так происходит в живом организме, поэтому этапы B и C должны выполняться тоже одновременно.

Способ сочетания этапов B и C зависит от количества одновременно работающих реаниматоров: 1 или 2. Если их больше, то остальные сменяют первых в случае их утомления. Если реаниматор один, то, выполнив этап A, он делает 2 глубоких искусственных вдоха, а затем совершает 15 компрессий грудной клетки, после чего цикл повторяется. Таким образом, схема следующая:

1 реаниматор Þ 2 вдоха/15 компрессий (1р:2/15)

Если же реаниматоров двое, то на каждый искусственный вдох приходится 5 компрессий, то есть схема следующая:

2 реаниматора Þ 1 вдох/5 компрессий (2р:1/5)

Кроме того, при наличии двух реаниматоров они друг друга контролируют: проводящий ИВЛ следит за пульсом на магистральной артерии, а проводящий ИК — за экскурсией грудной клетки. Нередко эффективно выполняемой СЛМР сопутствуют ряд признаков: сужаются зрачки, если они были расширены, «улучшается» цвет кожи, могут появляться единичные подвздохи и т.п. СЛМР будет считаться успешной в случае восстановления самостоятельного кровообращения. В случае восстановления самостоятельного кровообращения без восстановления самостоятельного дыхание – продолжаем проводить ИВЛ без массажа сердца.

2015-06-10

2015-06-10 3556

3556