Существует две группы методов отбора проб воздуха для ручного определения загрязняющих веществ.

1. Аспирационные способы отбора проб.

2. Способы отбора проб в сосуды ограниченной емкости.

3. Седиментационный метод (для исследования запыленности воздуха).

Основу аспирационного метода составляет аспирация, т. е. протягивание исследуемого воздуха через специальные вещества, способные поглощать из проходящего воздуха подлежащий определению ингредиент. Такие вещества называются поглотительными средами. Для протягивания воздуха через поглотительную среду используются водяные аспираторы, электроаспираторы, пылесосы или воздухоотборники. Простейшим прибором для отбора проб воздуха является водяной аспиратор, работающий по принципу сообщающихся сосудов. Объем вытекаемой воды соответствует количеству воздуха, протянутого через поглотительный прибор.

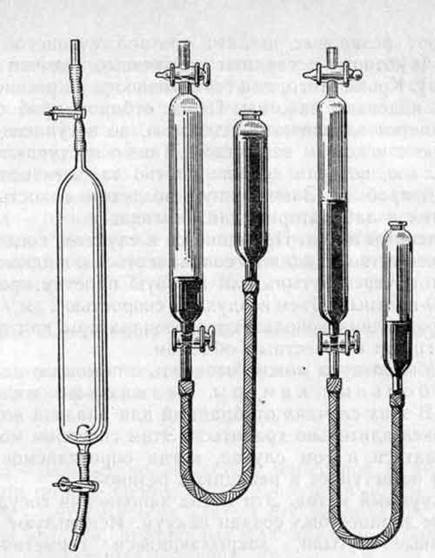

Рис.1. Электроаспиратор для отбора проб воздуха

Для отбора проб воздуха широко применяют электроаспираторы (рис.1). Они снабжены несколькими реометрами для определения скорости просасывания воздуха. С помощью электроаспиратора можно отобрать несколько проб со скоростью от 0,1 до 1 л/мин и 10-20 л/мин.

|

|

|

Выбор поглотительной среды зависит от агрегатного состояния искомого вещества и его химических свойств. В качестве поглотительной среды могут служить растворы, твердые сорбенты, фильтры.

Для поглощения веществ, находящихся в воздухе в газообразном (парообразном) состоянии, используются жидкие поглотительные среды - поглотительные растворы. Однако могут быть использованы и твердые сорбенты (силикагель, уголь активированный), которые для отбора проб при низких температурах используют в виде «кипящего слоя».

Аэрозоли конденсации и дезинтеграции (пыли, туманы, дымы) задерживаются различными фильтрующими материалами - бумажными, стеклянными, перхлорвиниловыми и др. Для аспирации (протягивания) воздуха используются следующие аспирационные устройства.

При отборе проб на короткую изогнутую трубку широкой части поглотителя надевают резиновую трубку (шланг) и конец этого шланга присоединяют к аспиратору. Таким образом, исследуемый воздух, проходя через длинный отрезок трубки, попадает в поглотительный раствор, улавливающий искомое вещество, и выходит через аспиратор.

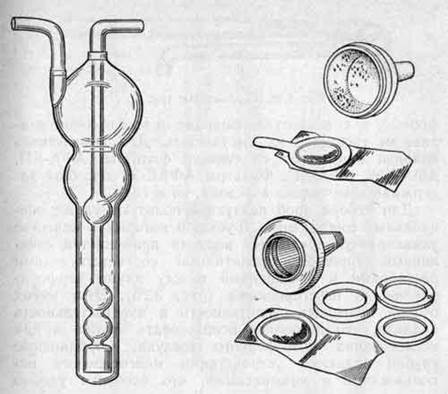

Для улавливания веществ, находящихся в воздухе в виде пыли и аэрозолей дезинтеграции или конденсации, используются металлические или пластмассовые патроны, в которые закладываются фильтры АФА или беззольные бумажные (рис.2).

Рис. 2. Поглотитель Рыхтера и патроны для отбора проб пыли на фильтры

|

|

|

Фильтры АФА изготавливаются в виде дисков с опрессованными краями, вложенных в защитные кольца. Рабочая площадь фильтров 10 и 20 см3, они обладают высокой фильтрующей активностью и малым аэродинамическим сопротивлением, что позволяет аспирировать воздух с большой скоростью, сокращая этим время отбора проб.

Фильтры АФА-ВП гидрофобные, т. е. водоотталкивающие, и при весовом анализе не требуется их высушивать.

Для химического анализа применяют следующие фильтры: АФА-ХП, АФА-ХМ, АФА-ХС. Фильтры АФАС-У способны задерживать не только аэрозоли, но и газы.

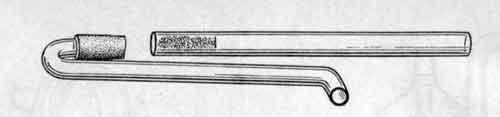

Для отбора проб воздуха используют также специальные сорбционные трубки, в которых в качестве улавливателя токсичных веществ применяется стеклянный порошок, пропитанный соответствующими растворами и помещенный между двумя перфорированными перегородками. Этот метод отбора повышает селективность и чувствительность анализа, что позволяет использовать трубки и для исследования атмосферного воздуха.

Рис.3. Сорбционные трубки

Сорбционные трубки являются устройствами многоразового использования и компактными, что особенно удобно в экспедиционных условиях (рис.3). В этом заключается их преимущество перед поглотительными приборами.

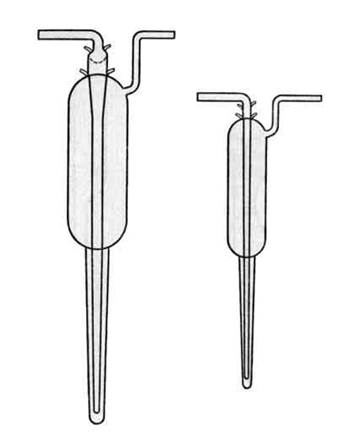

Для улавливания веществ, находящихся в воздухе в виде паров и газов, применяются стеклянные сосуды различной конструкции, например: поглотители с пористой пластинкой, Зайцева, Рыхтера, Петри и др. (рис. 2, 4, 5).

Они представляют собой стеклянные цилиндры, в верхнюю расширенную часть которых впаяны две стеклянные трубки. Конец одной из них доходит почти до дна и заканчивается иногда полым шариком с несколькими отверстиями.

Рис. 4. Поглотитель с пористой пластинкой, поглотитель Зайцева

Верхний конец этой трубки загнут под прямым углом. Вторая, короткая, трубка, тоже изогнутая под прямым углом, впаяна в верхнюю расширенную часть поглотителя и служит для выхода воздуха из него.

За счет сужения нижней части прибора повышается высота столба налитой в прибор жидкости (поглотительного раствора), что обеспечивает максимальный контакт исследуемого воздуха (который входит в прибор через длинную трубку) с поглотительным раствором при соблюдении необходимой в каждом конкретном случае скорости аспирации.

В поглотительных приборах с пористой пластинкой в нижнюю часть поглотителя впаяна стеклянная пористая пластинка, проходя через которую воздух разбивается на тонкие струи, что увеличивает его соприкосновение с поглотительным раствором.

Верхняя, расширенная часть поглотителя за счет уменьшения скорости движения воздуха предупреждает выброс жидкости при больших скоростях аспирации. Поглотительный раствор вводят в поглотитель через длинную трубку, а выводят через короткую.

Рис. 5. Поглотитель Полежаева

В качестве поглотительного раствора могут быть использованы дистиллированная вода или специальные растворы, вступая в контакт с которыми содержащиеся в воздухе токсичные вещества растворяются в них или взаимодействуют с ними с образованием новых веществ. Применяются также различные твердые хемосорбенты, силикагель, активированный уголь и другие, позволяющие увеличивать скорость аспирации до 30 дм3/мин.

В том случае, когда искомое вещество находится в воздухе одновременно в виде паров и аэрозолей, а метод отбора проб предусматривает его определение только в парообразном состоянии, следует перед поглотительными приборами помещать патрон с фильтром для задержания аэрозоля.

Для определения количества вещества, содержащегося в воздухе в виде аэрозоля, рекомендуется одновременно с пробой на «пары» в течение такого же времени произвести отбор пробы на фильтры со скоростью не менее 5 дм3/мин.

|

|

|

Аспирационный метод имеет ряд недостатков: во-первых, он трудоемок и, во-вторых, требует длительного времени аспирации (до 30 мин), что может привести к усреднению концентрации токсичных веществ, в то время как концентрация веществ в воздухе меняется довольно быстро.

Кроме аспирационного метода, применяются одномоментные методы отбора проб воздуха в сосуды различной емкости. Эти методы удобны тем, что позволяют быстро отобрать пробу.

Они применяются в тех случаях, когда благодаря наличию чувствительного метода исследования можно ограничиться небольшими объемами исследуемого воздуха и нет необходимости концентрировать (накапливать) в пробе искомое вещество.

Рис. 6. Отбор проб воздуха с помощью газовых пипеток

Для отбора проб в сосуды используются различные емкости: газовые пипетки, бутыли, резиновые камеры, шприцы и др.

2015-06-11

2015-06-11 8343

8343