Слуховой анализатор позволяет человеку воспринимать звуковые раздражения. Слух обеспечивает человеку получение информации из внешнего мира, способствует формированию адаптивных реакций, познавательной деятельности человека и является необходимым фактором развития речи и речевого общения. Слушая речь, ребенок начинает понимать ее, а затем уже учится говорить. Потеря слуха в раннем возрасте приводит к утрате речевой способности.

Человеческое ухо способно воспринимать звуковые колебания от 16 до 20 000 Гц, но к старости эта величина снижается в 2—3 раза — до 5000 Гц. Наиболее чувствителен слуховой анализатор человека к звукам, имеющим частоту 2000—4000 Гц. Наличие двух ушей обеспечивают человеку бинауральный слух, помогающий определять источник звука и даже расстояние до него.

Слуховой анализатор представлен периферическим отделом - органом слуха, слуховым нервом, проводящим нервные импульсы в центральную нервную систему, и слуховыми нервными центрами в подкорковых отделах головного мозга и коре больших полушарий.

|

|

|

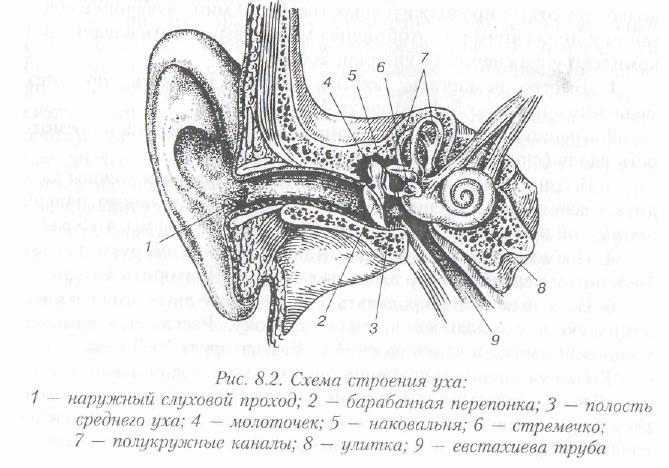

Орган слуха состоит из трех частей — наружного, среднего и внутреннего уха.  Наружное ухо образовано ушной раковиной, улавливающей звуковые колебания, наружным слуховым проходом, в котором происходит усиление интенсивности (на 10 дБ) и уменьшение амплитуды звуковых колебаний, и барабанной перепонкой. Наружный слуховой проход имеет длину 25—35 мм, выстлан кожей с тонкими волосками и большим количеством сальных и серных желез. Последние выделяют антибактериальное вещество — «серу», защищающую ухо от проникновения инфекции.

Наружное ухо образовано ушной раковиной, улавливающей звуковые колебания, наружным слуховым проходом, в котором происходит усиление интенсивности (на 10 дБ) и уменьшение амплитуды звуковых колебаний, и барабанной перепонкой. Наружный слуховой проход имеет длину 25—35 мм, выстлан кожей с тонкими волосками и большим количеством сальных и серных желез. Последние выделяют антибактериальное вещество — «серу», защищающую ухо от проникновения инфекции.

Барабанная перепонка находится на границе наружного и среднего уха и представляет собой соединительнотканную пластинку толщиной 0,1 мм. Снаружи она покрыта эпителием, а изнутри - слизистой оболочкой.

Барабанная перепонка передает звуковые колебания в среднее ухо на цепь слуховых косточек.

Среднее ухо (барабанная полость) имеет объем около 1 см3 и заполнено воздухом. В нем имеются три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко, соединенные между собой суставами. Звуковые волны передаются через цепь слуховых косточек на мембрану овального окна, отделяющую внутреннее ухо от среднего. Барабанная полость соединена с носоглоткой при помощи слуховой (евстахиевой) трубы, через которую происходит выравнивание давления воздуха внутри среднего уха по отношению к наружному атмосферному давлению.

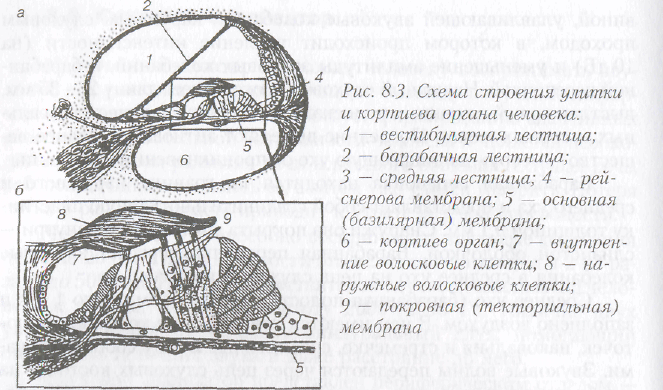

Внутреннее ухо расположено в пирамиде височной кости; оно отделено от среднего овальным и круглым окнами, затянутыми мембранами. В нем расположен спирально закрученный костный канал (улитка), образующий 2,5 витка вокруг стержня из губчатой костной ткани. Изнутри улитка разделена двумя мембранами (основной и рейснеровой) на три лестницы: вестибулярную, среднюю (улиточный канал) и барабанную. Вестибулярная и барабанная лестницы заполнены жидкостью, называемой перилимфой, а средняя — эндолимфой.

|

|

|

Волокна основной мембраны натянуты между костным стержнем и перепончатой частью улитки. У основания улитки волокна короткие, а к вершине их длина увеличивается. На основной мембране располагается кортиев орган, состоящий из рецепторных клеток, несущих на своей поверхности слуховые волоски (микроворсинки). Над волосковыми клетками, касаясь их вершин, нависает покровная мембрана, имеющая желеобразную консистенцию.

Звуковые колебания вызывают движение перилимфы и эндолимфы. Благодаря этому в зависимости от частоты и интенсивности звука происходит волнообразное движение основной мембраны. При этом волосковые клетки прикасаются к покровной пластинке и вследствие механического раздражения в них возникают нервные импульсы, которые по слуховому нерву проводятся к нервному центру в коре височной доли больших полушарий мозга. Сила звука, измеряемая в децибелах (дБ), кодируется числом возбужденных нейронов и частотой их импульсации.

Согласно теории Г. Бекеши, основная мембрана жестче всего у основания улитки, т.е. там, где она уже. По направлению к вершине ее жесткость постепенно уменьшается. При колебаниях мембраны волны «бегут» от ее основания к вершине. Градиент жесткости мембраны заставляет волны двигаться всегда от овального окна и никогда в обратном направлении. Высокочастотные колебания продвигаются на короткое расстояние и затухают, а низкочастотные волны распространяются далеко по мембране.

Слуховому анализатору присуще свойство адаптации. При длительном действии сильных звуков его возбудимость понижается, а при длительном пребывании в тишине — повышается. Пороги слышимости изменяются с возрастом. В подростковом и юношеском возрасте (14—19 лет) острота слуха достигает максимума, а затем постепенно снижается. Во время обучения детей в школе необходимо проводить регулярное наблюдение за состоянием их слуха.

Чрезмерно сильные звуки вредны; их воздействие приводит к снижению слуха или к полной глухоте, вызывает психические нарушения, снижает работоспособность, нарушает деятельность внутренних органов и особенно сердечно-сосудистой системы.

2015-06-04

2015-06-04 4782

4782