Средства электропитания необходимы для нормального функционирования аппаратуры. Источники электропитания подразделяются на первичные и вторичные.

Первичные источники питания (ИП) осуществляют преобразование неэлектрических видов энергий в электрическую. К таким источникам относятся генераторы переменного и постоянного тока, химические элементы, термогенераторы, солнечные батареи и т.д.

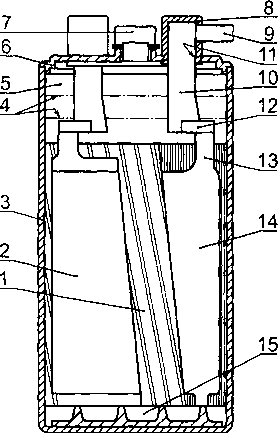

Первичным химическим источником тока является гальванический элемент (рис. 1.28 а, б). В настоящее время наибольшее распространение получили первичные химические источники питания марганцево-цинковой системы. Срок службы гальванических элементов определяется временем расхода его энергии.

Напряжение, создаваемое элементом, в среднем составляет - 1,5 В. Для получения более высокого напряжения используют батареи, в которых элементы соединяются между собой последовательно.

Конструкция элемента марганцево-цинковой системы может быть не только цилиндрической, но и плоской. Элементы плоской конструкции называются галетными. Они наиболее удобны для сборки батарей, так как не требуют соединительных проводников между элементами.

|

|

|

Наряду с элементами марганцево-цинковой системы на практике получили широкое применение ртутно-цинковые элементы и батареи. По сравнению с марганцево-цинковыми элементы ртутно-цинковые обладают более высокой стабильностью, значительно большей удельной энергоёмкостью, значительным самозарядом и хорошей герметичностью.

Первичные источники питания нашли применение в аппаратуре пожарной связи. Так, для питания сигнально-переговорного устройства СПУ-ЗК используются батареи типа 3-336 с напряжением 4,5 В; в качестве резервного источника питания ультразвуковой установки охранно-пожарной сигнализации «Фикус - М» используется батарея из элементов 373 и др.

а

а  б

б  в

в

Рис. 1.28. Источники питания: а) схема гальванического элемента;

б) устройство гальванического элемента; в) схема частей аккумулятора: 1 - сепаратор;

2 - положительная пластина; 3 - корпус; 4 - уровень электролита (макс/мин);

5 - свободное пространство; 6 - уплотнение крышки, непроницаемое для электролита;

7 - заглушка в отверстии для заливки; 8 - уплотнение полюсного штыря; 9 - перемычка;

10 - полюсный штырь; 11 - уплотнение полюсного штыря; 12 - гребенка; 13 - выступ аккумуляторной пластины; 14 - отрицательная пластина; 15 - пространство для отложения шлама

К вторичным ИП относятся устройства, использующие энергию первичных источников для обеспечения аппаратуры связи электроэнергией с заданными параметрами (напряжение, ток, мощность).

Аккумуляторы (рис. 1.28 в) являются вторичными химическими источниками тока, в которых электрическая энергия предварительно запасается, превращаясь в химическую энергию, а затем, по мере необходимости, в результате химической реакции снова переходит в электрическую энергию. Срок службы аккумуляторов определяется числом зарядно-разрядных циклов.

|

|

|

По составу электролита и активной массы электродов аккумуляторы делятся на кислотные и щелочные. В пожарной охране на средствах связи в основном применяют щелочные аккумуляторы. Преимущество щелочных аккумуляторов: больший срок службы; проще в эксплуатации; более прочные; электролиты менее токсичны; допускают применение в них питьевой воды.

Выпускаются КН (кадмиево-никелевые), НК (никелево-кадмиевые), СЦ (серебряно-цинковые) аккумуляторы. Срок службы 700-750 зарядно-разрядных циклов. Для питания радиостанций используют аккумуляторы в герметичном исполнении.

Источники питания, многообразны и необходимы для функционирования аппаратуры связи. Основной параметр источников питания - напряжение (разность потенциалов между выводами электродов источника при подключенной нагрузке), измеряемое в вольтах. Применение тех или иных источников питания определяется назначением и условиями эксплуатации аппаратуры. в стационарных условиях аппаратура питается, как правило, от промышленной сети переменного тока частоты 50Гц с напряжением 220В. Но большинство схем связи и сигнализации работают на постоянном токе меньшей величины, поэтому необходимо применение дополнительных устройств, преобразующих энергию промышленной сети.

Мобильная и носимая аппаратура связи использует автономные источники питания (аккумуляторные батареи, гальванические элементы, солнечные батареи). Современные технологии в производстве автономных источников питания позволяют с высокой степенью надежности обеспечивать работу как электрической сети (здания, помещения и т.д.) в целом, так и автономное бесперебойное питание телекоммуникационного оборудования и систем сигнализации в отдельности. Такие системы электроснабжения получили названия источников бесперебойного питания (ИБП).

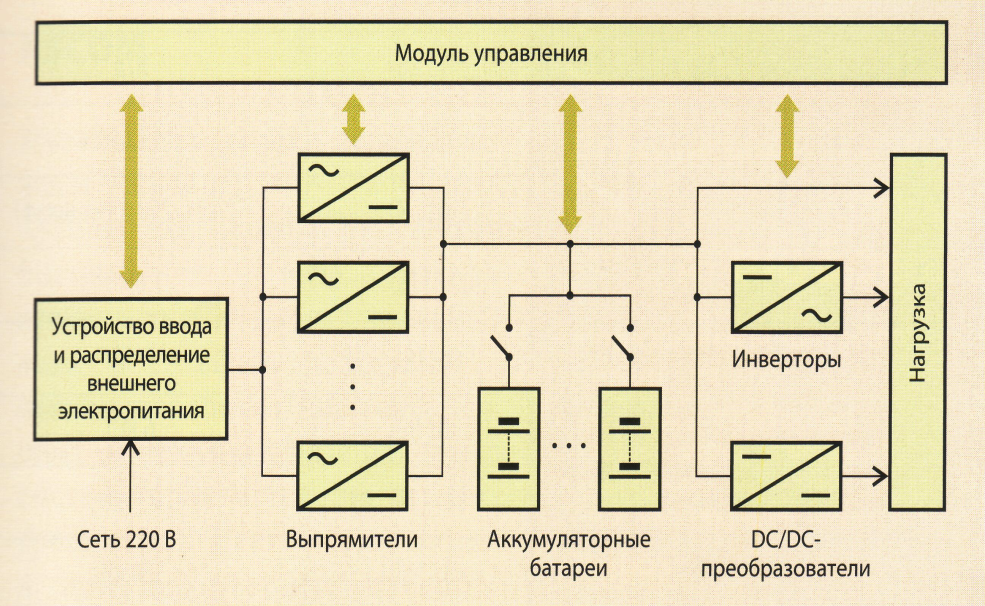

ИБП представляют собой совокупность аккумуляторных батарей (АКБ) различных устройств, обеспечивающих необходимые параметры электропитания, управляющих схем распределения питания и защиты, устройства контроля, автоматики, управления и сигнализации. Конструктивно источники энергии и дополнительные схемы преобразования энергии заключены в единый корпус (рис. 1.29). Сущность работы ИБП заключается в накоплении электрической энергии АКБ и ее отдаче при пропадании основного питания. ИБП производятся в зависимости от назначения с возможностью генерации и переменного, и постоянного тока. Для формирования напряжений необходимого номинала используются трансформаторные устройства. Выпрямители преобразуют переменное напряжение в постоянное, а также обеспечивают зарядку АКБ. Для формирования необходимых питающих напряжений в качестве выходных устройств могут использоваться инверторы (преобразующие постоянное напряжение в переменное), преобразователи (при необходимости постоянного напряжения различных номиналов), стабилизаторы (обеспечивают необходимый диапазон изменения питающего напряжения, допустимого для нормального функционирования соответствующего оборудования).

Схема подключения ИБП к оборудованию связи (или сигнализации) зависит от требований, предъявляемых к аппаратуре. Это может быть вариант с переключением или параллельная работа, но каждый из вариантов имеет и преимущества и недостатки. Вариант с переключением электропитания с основного источника на резервный (буферный режим) подразумевает перерыв в снабжении электропитанием до 20 мс, поэтому не применим для резервирования питания оборудования, критичного к перерывам электроснабжения (например, компьютерная техника). В свою очередь, при параллельной работе ИБП постоянно находится в рабочем режиме, что ведет к уменьшению срока службы ИБП. Неоспоримым преимуществом современных ИБП является минимальное техническое обслуживание и полная автоматизация диагностико-контролирующих функций и зарядных работ.

|

|

|

Рис. 1.29. Конструктивно-функциональное исполнение ИБП

Система управления позволяет проводить диагностику неисправностей до сбоя работы ИБП, что повышает надежность работы оборудования в целом.

ИБП применяются как для резервирования питания отдельного оборудования (радиостанций, ПК и т.д.), так и для

| Рис. 1.9 |

2015-06-04

2015-06-04 7698

7698