Определяем шаг укладки нагревателей у, м.:

у = b/3nФ (5.3.1)

Для такого случая nф = 1 (из расчета), но берем nф =2, т.к. провод на полосе обогрева складывается вдвое.

у = 0,8 х /32 = 0,134 м.

Конструкция электрообогреваемого пола и экранной сетки

На листе 5 показан план электрообогреваемого пола. Как уже указывалось ранее, в качестве нагревателей взята стальная неизолированная проволока диаметром 6 мм. В результате расчетов были определены необходимые размеры полос обогрева. Длина полосы обогрева равна длине стойловых площадок, а ширина полосы имеет значение 1,5 м. Шаг укладки провода равен 125 мм. Раскладка нагревателей начинается от канала навозоуборочного транспортера. Первый провод укладывается в 9 см от этого канала (его края), а последующие лежат через 12,0 см.

На листе 5 показан план электрообогреваемого пола. Как уже указывалось ранее, в качестве нагревателей взята стальная неизолированная проволока диаметром 6 мм. В результате расчетов были определены необходимые размеры полос обогрева. Длина полосы обогрева равна длине стойловых площадок, а ширина полосы имеет значение 1,5 м. Шаг укладки провода равен 125 мм. Раскладка нагревателей начинается от канала навозоуборочного транспортера. Первый провод укладывается в 9 см от этого канала (его края), а последующие лежат через 12,0 см.

В каждой полосе обогрева содержится по одному нагревателю на каждую фазу. Концы и начала нагревателей расположены по одну сторону от полосы обогрева. Способ соединения проводов обогрева - «звезда». Подвод электроэнергии к каждой полосе осуществляется по всем трем фазам сети. Концы нагревателей каждой полосы соединяются между собой.

|

|

|

Поверх нагревателей, на расстоянии 40 мм выше них, предусмотрено размещение экранной сетки, сетка - экран выполняет функцию выравнивания потенциалов на обогреваемой поверхности пола. План расположения экранной сетки приведен на листе 6.

Сетку - экран можно изготовить на месте из проволоки диаметром не менее 2,5 мм по схеме, приведенной на этом листе. Кроме того, можно применить и стандартную сварную сетку, если такая имеется. Длина сетки экрана одной полосы 31,5м. Ширина сетки больше ширины сетки стойловых площадок на 20 см.

Это обусловлено необходимостью иметь не большой запас для удобства соединения сеток с заземлителями и с металлическими конструкциями стойл. Экранная сетка всех полос соединяется между собой посредством стальной проволоки диаметром 4 мм, как показано на листе 6. Соединительная проволока при этом проходит под навозосборным каналом глубиной 1 м и под каналом навозосборных транспортеров. При этом данная проволока может быть положена как в бетоне, так и в земле.

Экранная сетка всех полос, кроме того, обязательно должна быть соединена с металлическими конструкциями стойловых площадок (стойки поилок, кормушек, ограждений, металлические опоры здания) [19].

Экранная сетка всех полос, кроме того, обязательно должна быть соединена с металлическими конструкциями стойловых площадок (стойки поилок, кормушек, ограждений, металлические опоры здания) [19].

Расчёт схемы питания электрообогреваемых полов

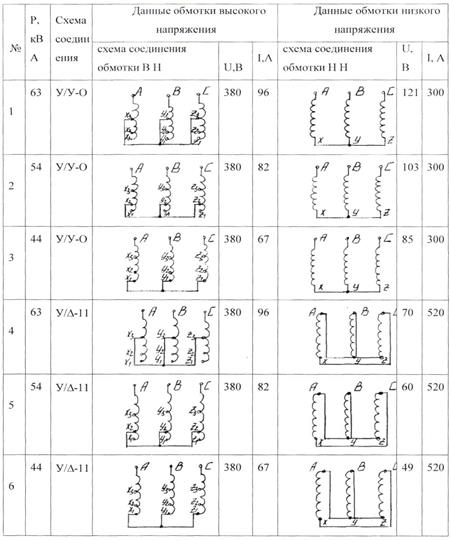

В качестве установки для обогрева пола выбрана комплексная трансформаторная подстанция КТП-63-ОБ. Техническая характеристика трансформатора подстанции ТМОА-63-ОБ приведена в таблице 5.3.1.

Трансформатор такой подстанции имеет пять ступеней напряжения, две ступени максимального тока вторичной обмотки - «звезда» или «треугольник». Первичное напряжение 380В. - при обогреве пола этот трансформатор будет работать лишь на одной ступени с напряжением во вторичной обмотке 49 В. Первичная обмотка будет соединена в «звезду», а вторичная - в «треугольник». При этом мощность трансформатора будет 44кВ А, а ток в троичной обмотке - 520 А. Ток на высокой стороне - 67А. Именно для этих значений и будут подбираться кабеля.

|

|

|

Выбор кабеля осуществляется в зависимости от длительно допустимой токовой нагрузки и условий их прокладки. Прокладка кабеля будет осуществляться по линейным каналам и асбоцементным трубам и частично по стенам помещения.

Таблица 5.3.1. Техническая характеристика трансформатора подстанции ТМОА-63-ОБ

Условия выбора:

Ii ≤ Iдоп,

где Ii - сила тока кабеля, А;

IДОП - длительно допустимые нагрузки для кабелей, А.

1)Выбор кабеля для низкой стороны трансформатора. Наибольший ток на низкой стороне трансформатора равен 372 А, что было определено в разделе1.Выбираем кабель марки АВРГ, одножильный, в количестве трех штук, сечением жилы 185 мм. Этому сечению соответствует IД0П =390А. Условие ΣI < 1Д0П (372А<390А) выполнено.

2)Выбор кабеля для высокой стороны трансформатора. Наибольший ток на высокой стороне Ib = 67A. Выбираем кабель марки АВРГ, трехжильный, сечением 35 мм. Для данного кабеля 1доп = 90А, что более 67A.

Кабель марки АВРГ - алюминиевый, в полихлорвиниловой оболочке, с резиновой изоляцией. Способ прокладки - по стенам, в каналах, туннелях. Условия прокладки - сырые и особо сырые помещения.

Конструкция шинных каналов и их монтаж

Шинные каналы служат для распределения тока между нагревательными проводами обогреваемых полос. План расположения и форма шинных каналов приведены на листах.

Шинные каналы устраивают для каждой полосы обогрева. В каждом шинном канале проложены питающие кабели всех трех фаз и помещена нулевая шина, к которой присоединены концы проволоки всех трех фаз.

Выбор нулевой шины следующий:

Ам = 5 х n х Аn (5.3.2)

где Ам - необходимая минимальная площадь сечения шины, мм;

где Ам - необходимая минимальная площадь сечения шины, мм;

n - количество проводников, соединенных с шиной;

Ат - площадь сечения проводника, мм.

Ат = 28,26 мм

Ам = 5 х n х Аn (5.3.3)

Выбираем уголок 45x45x5

Его сечение А = 429 мм.

Питающие кабели и нулевая шина расположены в шинном канале на расстоянии 10мм друг от друга на деревянных брусках 100x100мм. Для присоединения нагревателя к питающему кабелю выбрана конструкция, состоящая из стальной полосы, болтового соединения, стандартных наконечников и изолятора марки ТФ. Нагревательный провод приваривается к стальной полосе. Длина шва сварки выбирается следующим образом:

Ас  10 х Ап, (5.3.4)

10 х Ап, (5.3.4)

где Ас - необходимая минимальная площадь сварки, мм;

Ап - площадь сечения нагревателя, мм. Ас =10x28,26 = 282,6 мм

Ас = 2хах  , (5.3.5)

, (5.3.5)

где  - длина сварного шва, мм;

- длина сварного шва, мм;

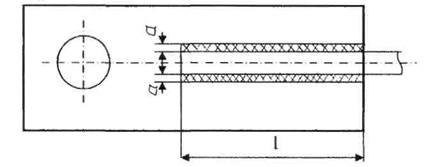

А-катет сварного шва, мм (рис. 5.3.1.)

|

Рис. 5.3.1. Крепление проводника к стальной полосе

Так как данный шов тавровый нестандартный из-за того, что проволока круглая, то принимаю, а = 3,5 мм.

Так как данный шов тавровый нестандартный из-за того, что проволока круглая, то принимаю, а = 3,5 мм.

Ас = 2 х а х  = 2 х 3,5 а х

= 2 х 3,5 а х  = 7*1.

= 7*1.

Тогда  = Sc/7 = 282/7 = 40 мм.

= Sc/7 = 282/7 = 40 мм.

С учетом погрешностей при сварке принимаю  = 60 мм.

= 60 мм.

На питающий кабель надеваются алюминиевые наконечники, которые затем спрессовываются. Наконечники крепятся к стальной полосе посредством болтового соединения. Стальная полоса опирается на изолятор ТФ и закрепляется на нем специальной вязальной проволокой. А изолятор крепится к брускам с помощью стальных штырей. Изолятор служит для поддержания между фазами определенного безопасного расстояния.

На питающий кабель надеваются алюминиевые наконечники, которые затем спрессовываются. Наконечники крепятся к стальной полосе посредством болтового соединения. Стальная полоса опирается на изолятор ТФ и закрепляется на нем специальной вязальной проволокой. А изолятор крепится к брускам с помощью стальных штырей. Изолятор служит для поддержания между фазами определенного безопасного расстояния.

Между шинными каналами питающие кабели прокладываются в асбоцементных трубах d = 100 мм. Асбоцементные трубы проложены под бетоном существующего пола и каналов навозоуборочных транспортеров.

|

|

|

Шинные каналы имеют бетонное дно и стенки. В соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» шинные каналы должны быть брызгонепроницаемыми. Поэтому сверху их закрывают деревянными крышками, которые имеют размеры немногим менее внутреннего размера шинного канала. Сбоку к крышкам прикручены стальные уголки. Крышка выступает над уровнем пола на 10 мм. В целях брызгонепроницаемости крышки на нее наносят цементную стяжку с образованием скатов и промазывают ее горячим битумом.

Если каналы почему-либо потребовалось вскрыть, то после их укрытие должно быть полностью восстановлено.

5.4. Выбор ПЗА обогреваемого пола

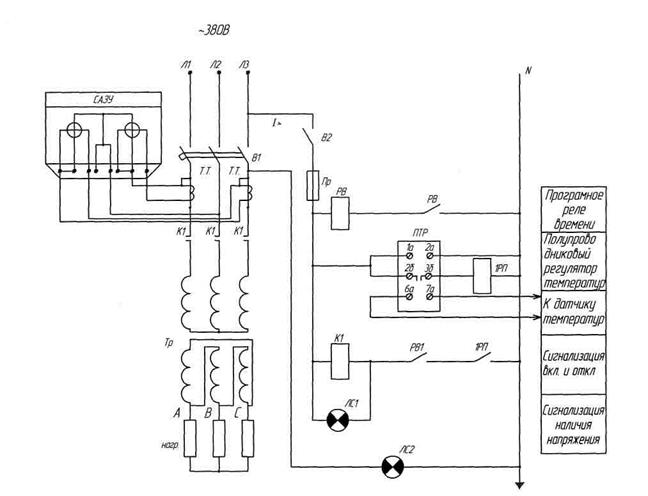

Принципиальная электрическая схема установки электрообогреваемого пола представлена на листе 5. Регулирование нагрузкой (нагревательными элементами) производится на первичной стороне трансформатора обогрева. Аппаратура управления и защиты для этой схемы выбирается по расчетным значениям тока и напряжения. Напряжение первичной обмотки U=380 В, а сила тока 1=67 А.

В соответствии с этими значениями выбраны марки трансформаторов тока автоматического выключателя и магнитного пускателя. Их характеристики приведены на листе 5. Трансформаторы тока ТКЛ - 0,5 служат для подключения счетчика электрической энергии типа САЗУ. Автомат A3120 осуществляет защиту сети от токов короткого замыкания и длительных перегрузок благодаря наличию комбинированного расцепителя. Магнитный пускатель ПА-521 служит для коммутации сети, потребляющей энергию до 55 кВт, имеет защищенное исполнение и выполнен без теплового реле. Катушка магнитного пускателя рассчитана на напряжение 220В.

5.5. Автоматизация электрообогрева пола

Рис. 5.5.1. Принципиальная электрическая схема управления температурой электрообогреваемого пола

Регулирование нагрузкой (нагревательными элементами) производится на первичной стороне трансформатора обогрева. Автомат токовой защиты осуществляет защиту от токов короткого замыкания, контактор-пускатель - коммутация в зависимости от заданной программы работы установки в течении суток и от степени нагрева поверхности пола.

|

|

|

Программа работы установки в течении суток осуществляется программным моторным реле времени 2РВМ.

Степень нагрева поверхности пола поддерживается

Степень нагрева поверхности пола поддерживается

полупроводниковым регулятором температуры ПТР2-04, датчик которого вводится в массив пола со стороны шинного канала в металлической трубке. Этот прибор стабилизирует необходимую температуру на поверхности пола с точностью до ± 1°С [21]

ПТР-2-04 - двухпозиционный терморегулятор, выпускается с камерной или погружной системами. Погружная термосистема выпускается в обычном исполнении и для погружения в агрессивную среду.

Работает полупроводниковый терморегулятор ПТР-2-04 следующим образом: в плечо измерительного моста переменного тока включен чувствительный элемент прибора Rt, в качестве которого выбран терморезистор ММТ-1 сопротивлением R2,2 кОм. Потенциометром РЗ устанавливают требуемое значение температуры, изменяя таким образом точку баланса моста. Резистором Р1 устанавливают ширину шкалы, а Р2 -начало шкалы. Необходимую величину дифференциала устанавливают резистором Р4. Замкнутыми контактами реле 42 и 43 сопротивление Р4 закорочено. Прибор срабатывает при нарушении баланса моста с изменением сопротивления на терморезисторе Rt при температуре Т1. Контакты 42 и 43 реле размыкаются, включая в плечо моста сопротивление Р4. Отключается прибор при температуре Т2, соответствующей моменту сбалансирования моста. Разница между температурой Т1 и Т2 зависит от величины сопротивления Р4 и определяет дифференциал прибора, изменяемый в пределах 0,5-5°С. [21]

Сигналы разбаланса измерительного прибора поступают на вход первого канала усилителя, выполненного по схеме с общим эмиттером. Стабильность работы усилителя (триод 11111) обеспечивается последовательной (Р11) и параллельной (Р7, С1) обратной связью. Усиленный сигнал разбаланса подается на базу триода 11112 фазочувствительного каскада который питается однополупериодным выпрямленным напряжением. При совпадении фазы питающего напряжения

с фазой напряжения сигнала триод ПП2 открывается и конденсатор СЗ заряжается до напряжения источника питания.

с фазой напряжения сигнала триод ПП2 открывается и конденсатор СЗ заряжается до напряжения источника питания.

На выходе фазочувствительного каскада (триод 11112) появляется напряжение, пропорциональное сигналу разбаланса, которое подается на вход порогового устройства, выполненного по схеме Шмидта.

Если сигнал разбаланса измерительного прибора равен нулю или фаза сигнала не совпадает с фазой опорного напряжения на триоде ПП2, триод закрыт, так как коллекторное напряжение обеспечивает на базе триода положительное напряжение. На конденсаторе СЗ при этом напряжение равно нулю. Первый триод триггера Шмидта (ППЗ) заперт, а его коллекторное напряжение обеспечивает открытое состояние второго триода триггера 11114, который питает катушки реле Р, управляющего пусковой аппаратурой системы регулирования температуры (1РП и К1см. на рис. 5.5.1). Контакты реле 42 и 43 при этом замыкаются.

При изменении знака разбаланса и совпадении его с фазой опорного напряжения на триоде ПП2 триод отпирается, Конденсатор СЗ заряжается. Напряжение отрицательного полюса конденсатора СЗ прикладывается к базе триода ППЗ триггера, в базовой цепи триода появляется ток, отпирающий ППЗ. На базу второго триода триггера ПП4 подается положительный потенциал, и триод запирается, обесточивая катушку реле Р. Переключаются контакты, управляющие исполнительными элементами системы регулирования температуры, и одновременно размыкаются нормально открытые контакты 42 и 43 реле Р.

Сопротивлением обратной связи триггера Р15 и уменьшается при уменьшении сопротивления обратной связи R15.

Размещается монтажная панель в пластмассовом корпусе размером 167 x106мм. Ручка потенциометров шкал температуры и дифференциала выведены на лицевую сторону панели [21].

Размещается монтажная панель в пластмассовом корпусе размером 167 x106мм. Ручка потенциометров шкал температуры и дифференциала выведены на лицевую сторону панели [21].

В корпусе монтируются трансформатор, выпрямитель, усилитель, настроенный блок и выходное реле Р. В настроенный блок включают все элементы измерительного моста. Имеется вариант для заземления прибора и разъем для его подключения. Прибор закрывается крышкой.

Терморегулятор ПТР-2 (рис. 5.2) крепится в специальном окне панели щита или на стенке. Прибор подключается по обозначениям на клемнике. Все подключения и переключения производят только при отключенном приборе. С датчиком температуры прибор соединяется двухжильным экранированным кабелем с сопротивлением каждой жилы R < 5 Ом. Прокладка измерительных цепей в одном кабеле с силовыми жилами не допустима.

Хранить прибор ПТР следует в помещении с температурой от -10°С до +35°С и относительной влажностью до 80%. Наличие агрессивных газов и паров не допускается. [21]

Перед включением прибора который хранился при температуре ниже -10°С, следует не менее двух часов выдержать при рабочей температуре.

Погрешность шкалы температуры прибора ± 1°С. Минимальная погрешность обеспечивается при работе прибора в среде с температурой +20°С.

Терморегулятор сохраняет работоспособность при изменении температуры окружающей среды от +5°С до +35°С, при этом погрешность шкалы настройки может дополнительно возрасти на ± 0,3°С. Погрешность шкалы дифференциала составляет ± 25% от установленного значения, а на точке 0,5°С равна ± 0,3°С

Прибор питается от сети напряжением 220/127 В с частотой тока 50Гц. Изменение напряжения сети на ± 10% вызывает рост погрешности по шкалам температуры и дифференциала на ± 0,2°С.

Расстояние между приборами и термосистемой (не более 300 м) сказывается на погрешности прибора в пределах ± 0,2°С на каждые 100 м длины линии по шкалам температуры и дифференциала.

Полупроводниковый терморегулятор типа ПТР-2 надежен в работе, долговечность его определяется условиями эксплуатации. Требует периодического обслуживания и текущих ремонтов. [21]

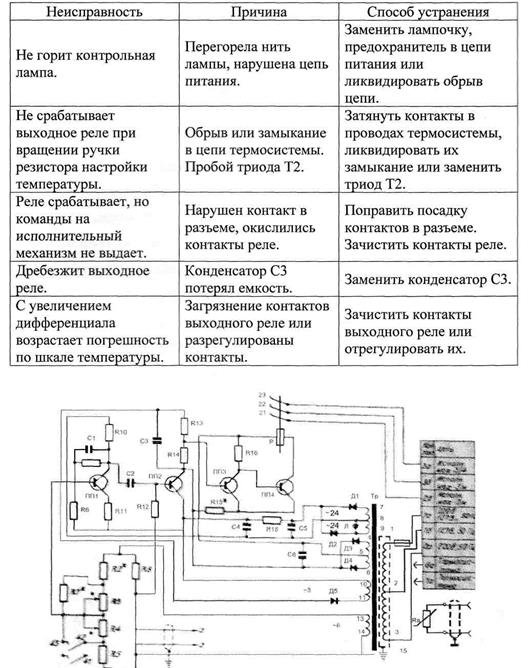

Основные неисправности терморегулятора приведены в таблице. 5.5.1.

Таблица. 5.5.1. Эксплуатационные неисправности ПТР - 2 – 04

Рис. 5.5.2. Принципиальная электрическая схема полупроводникового терморегулятора ПТР-2

Особенности эксплуатации электрообогреваемых полов.

Особенности эксплуатации электрообогреваемых полов.

Электрообогреваемые полы должны быть безопасны как для животных, так и для обслуживающего персонала. [10] Это условие будет соблюдаться при выполнении двух неотъемлемых правил:

1) безопасность конструкции;

2) строгое соблюдение правил техники безопасности при монтаже и эксплуатации полов.

Безопасность конструкции отражается в разделах, раскрывающих расчет электрообогреваемых полов, их монтаж, описание конструкции и схемы управления. Второе правило будет выполняться лишь при соблюдении мер и инструкций, о которых будет идти речь в данном разделе.

Установка с электрообогреваемыми полами должна выполняться в соответствии с указаниями действующих правил устройства электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электротехнических установок в сельскохозяйственном производстве.

1. Монтаж нагревательного провода должен проводиться с осторожностью, исключая повреждение его целостности.

2. Необходимо тщательно выполнять работы по устройству заземлителей и сеток-экранов. Особое внимание обратить на соединение сеток-экранов между собой и с заземлителями.

3. Готовый пол должен иметь гладкую поверхность. Такое состояние поверхности должно поддерживаться в процессе его эксплуатации.

4. Шинные каналы должны иметь плотное и надежное укрытие. Запрещается засорять их при ремонтных работах.

5. Не допускается попадание дождя или снега на трансформатор обогрева, для чего над ним устраивается навес.

6. Щит управления устанавливается в сухом подсобном помещении, отделенном сплошными стенами от помещения, в котором содержатся животные.

7.  При подготовке трансформатора обогрева для включения в сеть необходимо проверить: техническое состояние заземления, разъемные соединения, подтянув их по мере необходимости, фарфоровые изоляторы, протерев их бензином и сухой ветошью, соответствие подключения проводов и кабелей к выводам 49^-121 и 380В. При обнаружении в фарфоровых изоляторах трещин, сколов, отбитых ребер и других дефектов необходимо заменить поврежденный изолятор.

При подготовке трансформатора обогрева для включения в сеть необходимо проверить: техническое состояние заземления, разъемные соединения, подтянув их по мере необходимости, фарфоровые изоляторы, протерев их бензином и сухой ветошью, соответствие подключения проводов и кабелей к выводам 49^-121 и 380В. При обнаружении в фарфоровых изоляторах трещин, сколов, отбитых ребер и других дефектов необходимо заменить поврежденный изолятор.

8. Ремонт и замену вышедших из строя приборов, аппаратуры и оборудования КТП необходимо производить после отключения линий с высокой и низкой сторон.

9. Наружный осмотр подключенной подстанции производить на безопасном расстоянии от частей под напряжением.

10. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП), находящаяся

в эксплуатации, подлежит систематическому контролю и периодическим

планово-предупредительным ревизиям не реже одного раза в три месяца. Во

время ревизий КТП тщательно осматриваются и устраняются все

замеченные дефекты.

11. Перед пуском в эксплуатацию всей установки

электрообогреваемого пола специальная технологическая комиссия

проверяет наличие актов на скрытые работы, выполнение требований п.п. 1 -

7, отсутствие электрических потенциалов на поверхности разогретого пола

при включенном нагревательном устройстве, на ограждениях клеток и на

кожухах другого электрооборудования.

Результаты технического осмотра и заключение комиссии о возможности эксплуатации оформляются актом.

12. Электромонтер хозяйства не реже одного раза в месяц должен проводить профилактический осмотр установки и один раз в год в зимнее время - замер сопротивления заземления.

Особенно внимательно надо проверять состояние всех электрических соединений (не допуская их нарушения или перегрева), наблюдать за чистотой в шинных каналах и отсутствием электрических потенциалов на поверхности обогреваемого пола и на кожухах частей электрооборудования.

С обслуживающим персоналом перед пуском электрообогреваемой установки должен быть проведен инструктаж по технике безопасности. Необходимо принять все меры, исключающие возможность случайного прикосновения к токоведущим частям. Для этого нужно поддерживать изоляцию в хорошем состоянии, ограждать все токоведущие неизолированные элементы установки, применять указатели напряжений и предупредительные плакаты. [10]

Включать и отключать электрическую пусковую аппаратуру установки разрешается лишь тем лицам обслуживающего персонала, которые получили инструктаж и практическое обучение на рабочем месте с проверкой знаний. Им разрешается также после снятия напряжения менять электрические лампы, обтирать и чистить осветительную аппаратуру, пусковую и защитную аппаратуру.

|

2015-06-14

2015-06-14 1488

1488