Поскольку природные нефтегазоносные резервуары представляют собой поровые многофазные системы, то на распределение в их емкостном пространстве воды, нефти и газа, а также на извлечение этих флюидов из недр, существенное влияние оказывают различные капиллярные эффекты. Как писал А.А. Ханин [49], ссылаясь на Л.В. Лютина: «Если бы капиллярные эффекты отсутствовали, то вытеснение нефти из пористой среды происходило бы полностью» (стр. 118).

Значительные потери нефти связаны с неучетом капиллярных характеристик природных нефтегазоносных резервуаров при определении системы разработки нефтяных месторождений традиционным методом заводнения.

Применение метода заводнения на нефтепромыслах мира в гидрофильных коллекторах, содержащих залежи несложного строения, обеспечило высокую эффективность разработки месторождений при относительной простоте осуществления процесса нагнетания воды в пласт и при практически повсеместной доступности этого вытесняющего агента. Подсказала метод сама природа, когда в 1865 г. на месторождении Пишхоуэл Сити в Пенсильвании во время дождя вода заполнила затрубное пространство некоторых скважин (в то время скважины не цементировались), что создало репрессию на пласт, и в некоторых скважинах повысились дебиты нефти. Целенаправленно первое площадное заводнение применили в 1924 г. на месторождении Брэдфорд в США [28]. В России этот метод впервые был применен в 1948-1951 г.г. на Туймазинском и Ромашкинском месторождениях, открытых в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне. При этом текущая нефтеотдача достигала 60%.

|

|

|

Следует отметить, что в Урало-Поволжье продуктивные песчаные породы девона и карбона представлены мономинеральными кварцевыми песчаниками с высокой степенью гидрофильности. Кварц является высокогидрофильным минералом и концентрация его в породе существенно определяет ее смачивающие свойства. Однако, в те времена вопросам смачиваемости при составлении проектов разработки нефтяных месторождений практически не уделяли существенного внимания. В 60-х годах прошлого столетия метод заводнения начали применять в Западной Сибири, где нефтеотдача, в зависимости от геолого-физических условий, составляет на сегодняшний день от 10% до 40%, т.е. до 90% нефти остается в недрах.

Согласно [22], при всем разнообразии характера нефтеизвлечения в зависимости от физико-геологических условий в залежах и от истории разработки по меньшей мере можно выделить три вида капиллярно-удержанной нефти:

1. Рассеянная нефть, находящаяся в виде отдельных капель в порах или в виде пленки, обволакивающей поверхность твердой фазы. Эта нефть представляет фон, на котором выделяются более крупные целики остаточной нефти. Существующими методами разработки такой вид капиллярно-удержанной нефти извлечь практически невозможно даже из сравнительно высокопроницаемых коллекторов, так как здесь капиллярное давление достигает десятков килопаскалей. Поэтому для вытеснения капель нефти, сравнимых по величине с радиусом пор, требуются градиенты давления значительно превышающие градиенты давления, создаваемые в нефтяных пластах в процессе разработки.

|

|

|

2. Целики капиллярно-удержанной нефти, образующиеся вследствие неоднородности пласта. Размеры этих объемов нефти могут достигать десятков метров. В гидрофильных породах эти целики за фронтом вытеснения остаются в относительно крупнопоровых фациях, поскольку в этом случае нагнетаемой в пласт воде энергетически выгоднее поступать в относительно мелкие поры. Для поступления в крупные поры в гидрофильном коллекторе воде необходимо преодолеть капиллярное давление. Поэтому вода движется по пути наименьшего сопротивления, обходя крупнопоровые фации по относительно мелкопоровым, образуя языки обводнения, или же вовсе уходя за контур нефтеносности. Обратная картина наблюдается в гидрофобном коллекторе.

3. Целики нефти в тех фрагментах пласта, где процесс вытеснения происходит значительно медленнее, чем на других его участках. К этому виду можно отнести, например, нефть в блоках трещинно-порового коллектора со сверхкапиллярными трещинами. Очевидно, что вода достаточно быстро вытесняет нефть из трещин, тогда как вытеснение нефти из блоков за счет самопроизвольной пропитки в гидрофильном коллекторе существенно отстает от ее извлечения из трещин. В коллекторе же преимущественно гидрофобном некоторая доля нефти из блоков может быть вытеснена только за счет гравитационных сил. Однако, это возможно только в том случае, когда высота блока превышает высоту капиллярного поднятия нефти [18]. Очевидно, что применяемый на промыслах, гидроразрыв пласта формирует порово-трещинный коллектор. При этом продуктивность скважин повышается за счет вытеснения нефти из трещин. Остающиеся же в блоках значительные объемы нефти могут быть безвозвратно потеряны, что существенно может понизить конечную нефтеотдачу.

В настоящее время основным и наиболее распространенным способом добычи нефти является заводнение, применяющееся на нефтяных промыслах в различных модификациях.

По свидетельству М.Т. Аббасова и др. [1], конечная нефтеотдача при заводнении по нефтепромыслам мира изменяется в зависимости от свойств нефти и характеристик продуктивных пластов от 25 до 60%. Известны и меньшие ее значения, например, для залежей нефти в юрских отложениях Западной Сибири, где коэффициент извлечения нефти зачастую не превышает 10%.

Многие специалисты в области разработки нефтяных месторождений относят заводнение к наиболее эффективному способу и считают, что он будет превалировать и в ближайшем будущем. В связи с этим, а также по причине больших объемов нефти, оставляемых в недрах при заводнении необходимо углублять изучение капиллярных сил определяющих взаимодействие и взаимовлияние воды нефти и породы-коллектора в процессе вытеснения из пласта одного флюида другим, в частности, с целью дифференциации месторождения по характеру реакции нефти на воздействие заводнением. Очевидно, что эти данные окажутся полезными при промышленной оценке залежей нефти и при проектировании их разработки.

Согласно закону Юнга-Лапласа, а также свойству жидкостей самопроизвольно занимать положение и форму, при которых их капиллярная энергия достигает минимального значения, в гидрофильном коллекторе нефти энергетически выгоднее занимать относительно крупные поры, а воде – мелкие. Обратное распределение воды и нефти происходит в гидрофобном коллекторе.

|

|

|

Как известно, процессы вытеснения одного флюида другим из поровой среды в зависимости от ее смачиваемости подразделяют на пропитку и дренирование.

Процесс дренирования соответствует вытеснению смачивающего флюида не смачивающим, например, вытеснению в гидрофильном коллекторе воды нефтью при формировании залежи. При этом капиллярные силы совместно с вязкостью противодействуют вытеснению. При разработке залежи нефти, содержащейся в гидрофобном коллекторе, методом обычного заводнения, что, в общем-то, недопустимо, также реализуется процесс дренирования. В этом случае капиллярные силы принуждают нагнетаемую в пласт воду занимать наиболее крупные поровые каналы и трещины, по которым она достаточно быстро прорывается через залежь к добывающим скважинам, увлекая за собой случайные объемы нефти и нарушая монолитность нефтяного скопления. По экспериментальным данным американских исследователей [52], при близких значениях пористости, проницаемости и нефтенасыщенности из гидрофильной породы водой можно вытеснить около 45% нефти, тогда как из гидрофобной - не более 5%.

Процесс пропитки осуществляется при вытеснении нефти водой из гидрофильного коллектора. Попадая в гидрофильный коллектор и смачивая поверхность твердой фазы, вода способна освобождать даже ту нефть, которая удерживается силами адгезии. Поэтому эффективность метода заводнения в коллекторе с высокой степенью гидрофильности, как, например, на месторождениях Урало-Поволжья, достаточно высока.

Продуктивные породы Западной Сибири, в отличие от мономинеральных кварцевых коллекторов Урало-Поволжья, представлены полимиктовыми песчаниками, в которых, наряду с кварцем, в значительном количестве содержатся полевые шпаты, зачастую в породах присутствует карбонатный цемент. Так же, в отличие от палеозойских песчаников Урало-Поволжья, песчаники Западной Сибири являются более мелкозернистыми, характеризуются, как правило, более высокими значениями удельной поверхности и более высокой адсорбционной способностью. Мера гидрофильности пород-коллекторов Западной Сибири существенно ниже. Во-первых, это обусловлено их вещественным составом и, во-вторых, большей предрасположенностью к гидрофобизации путем адсорбции растворенных в воде нафтеновых кислот и других полярных компонентов, содержащих кислород, серу и азот, присутствующих в нефти. Адсобционные явления могут со временем привести к полной гидрофобизации изначально гидрофильного коллектора. По данным Г.В. Рудакова и др. [23], исследовавших поверхностно-молекулярные свойства пород-коллекторов некоторых нефтяных месторождений Западной Сибири, степень гидрофобности продуктивных песчаников на изученных этими исследователями пяти месторождениях составляет от 53 до 100%.

|

|

|

Наиболее предрасположены к гидрофобизации в Западной Сибири песчаные породы юрского возраста, обладающие изначально слабой степенью гидрофильности.

Таким образом в Западной Сибири наряду с широким распространением гидрофильных пород-коллекторов существенную долю составляют коллектора гидрофобного класса.

Если при вытеснении нефти водой из гидрофильного коллектора капиллярные, гравитационные и гидродинамические силы, создаваемые системой ППД, действуют однонаправлено, то в случае гидрофобного коллектора капиллярные силы противодействуют гравитационным. Для предсказания характера вытеснения нефти из гидрофобного коллектора может быть использована капиллярно-гравитационная модель залежи. Основой ее построения может являться капиллярно-гравитационное отношение (КГО). Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что вытеснение нефти происходит тем быстрее, чем ниже значение этого параметра [18].

Капиллярные силы будут велики, если размеры пор малы, тогда как гравитационные силы растут с увеличением высоты залежи. Различие плотностей пластовой воды и нефти создают гравитационную силу. Для целей картирования величина гравитационных сил (Рг) в каждой точке нефтяного скопления практически может быть определена по превышению над уровнем водо-нефтяного контакта (h) и разности плотностей пластовой воды и нефти (∆ρ):

Рг = ∆ρ*h

В случае коллектора преимущественно гидрофильного дифференциация залежи нефти по промысловым характеристикам может быть осуществлена путем составления карты не КГО, а карты только капиллярного давления начала фильтрации.

Следует отметить, что среди специалистов существует мнение, что нагнетаемая в пласт вода как в гидрофильном, так и в гидрофобном коллекторе предпочтительнее продвигается по относительно крупнопоровым каналам, вытесняя из них нефть. В значительной степени такое представление сформировалось на основе данных лабораторного изучения процесса вытеснения нефти водой из образцов керна, а также данных исследования прискважинных участков нагнетательных скважин. Однако, в лабораторных условиях, во-первых, вытеснение нефти происходит при такой скорости, что не может проявиться естественная смачиваемость горной породы, имеющая место в реальных условиях недр. Во-вторых, в отличие от условий пласта, степень свободы у воды, нагнетаемой в керн, ограничена стенками кернодержателя и она продвигается от торца к торцу образца, что не соответствует реальным условиям недр.

В прискважинных же зонах на линии нагнетания за счет высоких репрессий возникают зачастую турбулентные потоки, число Рейнольдца «зашкаливает». Поэтому характер течения жидкости в прискважинной зоне должен резко отличаться от течения воды и нефти на удаленном межскважинном пространстве.

Поскольку в гидрофильном коллекторе воде энергетически выгодно занимать относительно мелкопоровые разности, охарактеризованные высокими значениями капиллярных давлений, то нагнетаемая на таких участках в пласт вода в удаленном межскважинном пространстве не может поступать в крупнопоровые разности и вытеснять из них нефть. Для поступления в крупные поры воде необходимо будет преодолеть капиллярное давление. Она будет продвигаться по пути наименьшего сопротивления, т.е. по относительно мелким порам, при этом вообще может мигрировать за пределы контура нефтеносности. Отсутствие на ряде нефтяных промыслов Западной Сибири баланса между количеством нагнетаемой в продуктивный пласт воды и количеством добываемой жидкости может свидетельствовать о справедливости сделанного предположения. Следует отметить, что в рассмотренном случае за фронтом вытеснения в межскважинном пространстве остаются объемы наиболее подвижной нефти, определяющие наиболее активные её запасы.

Таким образом для предотвращения этих потерь нагнетательные скважины следует размещать на участках относительно низких капиллярных давлений, которые могут быть выявлены путем составления капиллярных моделей продуктивных пластов.

При изучении неоднородности залежей нефти по промысловым характеристикам, геологи, как правило, ограничиваются составлением традиционных карт, таких как зональные карты, карты пористости, проницаемости, песчанистости, текущих и накопленных отборов, нефтенасыщенных толщин и др. Также на макроуровне по площади залежи выделяют чистонефтяную (ЧНЗ) и водонефтяную (ВНЗ) зоны. Чистонефтяная зона присутствует в пластовой залежи, где занимает площадь, ограниченную внутренним контуром нефтеносности. Водонефтяная зона в плане соответствует площади распространения водонефтяного контакта. Если залежь является массивной или пластовой водоплавающей, то чистонефтяная зона у них, согласно этой терминологии, отсутствует.

Как известно, по высоте залежь также состоит из нескольких зон с разной насыщенностью пород-коллекторов и с разными промысловыми характеристиками. Строение и размеры этих зон, развитых по вертикали залежи нефти, определяются физико-химическими или капиллярными микропроцессами в продуктивных пластах. На этом микроуровне по высоте залежи выделяют три толщи:

· толща, из которой получают безводную нефть, т.е. чистонефтяная зона (ЧНТ);

· переходная водонефтяная толща (ПВНТ);

· зона, дающая 100% воды.

Основной является ЧНТ, дающая 100% нефти. Хотя в ее пределах и имеется некоторое количество не связанной, гравитационной воды, ее фазовая проницаемость существенно ниже проницаемости нефти. Также и в нижней зоне, из которой получают 100% воды, присутствует нефть в виде отдельных рассредоточенных глобул в наиболее крупных порах, но фазовая проницаемость этой нефти практически равна нулю. Из переходной зоны получают как нефть, так и воду. На месторождениях, приуроченных к гидрофобным коллекторам, ПВНТ отсутствует в связи с тем, что в нефтенасыщенную часть пласта вода поступить не может вследствие противодействия капиллярных сил. Однако, в числе песчаных коллекторов, развитых в платформенных формациях, превалируют преимущественно гидрофильные разности, хотя мера их гидрофильности и изменяется в широких пределах. Поэтому на месторождениях, открытых в платформенных нефтегазоносных областях, переходные ВНТ зачастую достигают значительных размеров и содержат существенные запасы нефти. В некоторых случаях, в частности в Западной Сибири, толщина ПВНТ на отдельных месторождениях составляет несколько десятков метров.

В связи с изложенным, знания о строении ПВНТ имеют существенное значение как для подсчета запасов нефти, так и для определения оптимальной системы разработки месторождения.

В пределах углеводородных скоплений насыщающие продуктивный пласт флюиды располагаются по высоте согласно взаимодействию гравитационных и капиллярных сил. В результате проявления гравитационных сил углеводороды заполняют верхнюю часть залежи, а ниже располагается вода. Действие капиллярных сил, возникающих на контакте воды и нефти в гидрофильной поровой среде, заключается в том, что вода поднимается выше уровня, соответствующего уровню гравитационного распределения флюидов. В результате в гидрофильном коллекторе возникает весьма сложная картина распределения воды и нефти по разрезу в области водонефтяных контактов этих флюидов.

Высота капиллярного поднятия воды увеличивается при уменьшении радиуса пор породы-коллектора, при уменьшении разности плотностей контактирующих фаз, при увеличении межфазного натяжения на границе последних и увеличении степени гидрофильности твердой фазы. Так формируются переходные водонефтяные толщи, в пределах которых содержание нефти в продуктивном пласте возрастает снизу вверх от нуля до предела насыщения. В случае, когда мощность ВНТ превосходит высоту залежи, чистонефтяная толща, из которой получают 100% нефти, отсутствует.

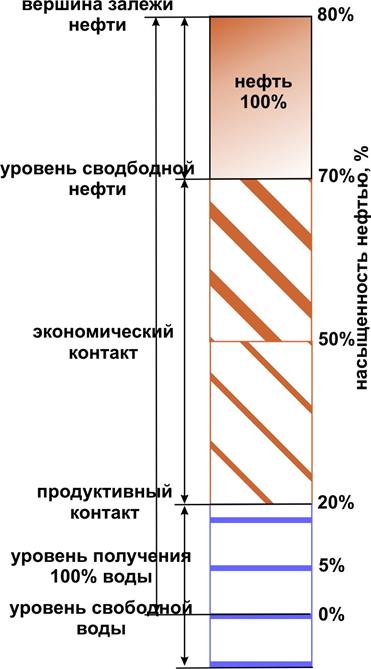

При наличии у залежи переходной зоны возникают определенные трудности при определении положения водонефтяного контакта, в частности, при подсчете запасов нефти. Обычно в таких случаях положение водонефтяного контакта определяют различными путями в зависимости от имеющихся данных и концепции, существующей относительно нефтегазонакопления в данном резервуаре. Например в США [53], в случае гидрофильного коллектора, выделяют экономический и продуктивный (природный) водонефтяные контакты (рис. 3.1).

Экономическим контактом называют уровень, на котором содержание нефти в полученном флюиде экономически целесообразно и приемлемо. Обычно этот контакт соответствует уровню 50% нефтенасыщения, но он может изменяться в зависимости от локальных условий. Продуктивный водонефтяной контакт находится в основании переходной зоны и является тем уровнем, с которого вообще может быть получена нефть. Нефтенасыщение на этом уровне может составлять 15-20%.

Уровень, дающий 100% воды, находится ниже продуктивного контакта. Однако, здесь нет 100% водонасыщения. Нефтенасыщенность здесь обычно составляет 5-10%, но эта нефть рассредоточена в виде отдельных глобул, находящихся в наиболее крупных порах.

Изучению переходной ВНТ посвящены работы Д. Амикса, Д. Баса, В.Н. Дахнова, А.А. Ханина, Н.Н. Сохранова и др.

|

Рис. 3.1. Распределение воды и нефти по высоте залежи в зависимости от капиллярных характеристик пласта (Jennigs J.B.)

По свидетельству А.А. Ханина (1969), толщина водо-нефтяной зоны может быть определена на основе данных о капиллярных давлениях по формуле:

, где

, где

Рк – капиллярное давление (кг/см2),

ρв и ρн – плотности пластовой воды и нефти (г/см3).

Для этой цели в грубом приближении может также быть использована величина капиллярного давления смещения (давления начала фильтрации).

В качестве примера оценки неоднородности залежей нефти на основе капиллярных характеристик пласта была рассмотрена залежь нефти, приуроченная к пласту БВ8 Сенченского купола, находящегося в пределах Самотлорского месторождения.

Капиллярно-гравитационная модель залежи с трудноизвлекаемыми запасами была составлена для залежи нефти пласта ЮС2 Восточно-Сургутского месторождения.

2015-06-14

2015-06-14 2556

2556