http://posredi.ru/blog05_12_Proga2_Usol%20gora.html (Истрические прогулки Усольская гора и Сергиевский холм)

Новое всегда приходит на смену стapoму, это утверждение звучит бaнaльно, но все - таки правильно. Новые дома строятся на месте обветшалых столетних, гнилых избушек, засыпаются грязные, ставшими свалками овраги... Это так, и так, наверное, и должно быть. Беда только в одном - при этом теряется своеобразие, колорит, то неповторимое, что делает город уникальным. Увы, увы, увы... Ничего не попишешь, ничего не с этим поделаешь.

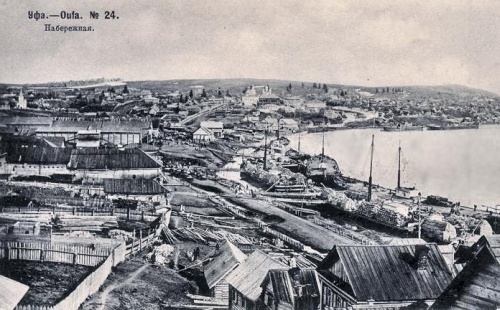

Ах, уфимская набережная! Чистота и бетонно-шашлычные просторы! Не грех в иной день и погулять там, согласитесь. Но это стандартная набережная, таких много, и ничем она не выделяется и своеобразия нашей Уфе не придает. Увы... А ведь было время...

Не было бетона, был просто берег, там и сям стояли редкие домишки, которых было больше чуть повыше, в Архирейке... Челны и лодки, или привязанные к колышку, или же вытащенные на берег. Бревна, которые жители вылавливали из воды, cу-шили и потом использовали как топливо... В вечернее время гулко, на всю ширь реки раздавался лай собак, и окна изб светились красновато-желтым огнем. Тишина... Она частенько нарушалась грохотом составов, проезжающих по мосту или же гудками пароходов... Да, именно пароходов, с колесам-лопастями, трубой и валившим оттуда, как из преисподней, густым черным дымом... Они исчезли в середине 60-х, эти пароходы, но старшее поколение должно их помнить. Бакены, с их светящимися по ночам огоньками... Плоты...

|

|

|

Плотов было очень много. Они были связаны между собой и в длину, думаю, достигали не менее двухсот метров. Зачастую на потах стояли маленькие хибарки, в которых жили сопровождающие и, иногда, было видно, что там разведен костер, и женщина на этом костре готовит пищу... Тащил же за собой эту длинную связку бревен маленький буксир, тоже нещадно дымивший. Проходил плот под железнодорожным мостом, и исчезал из виду, и снова устанавливалась тишина. Скажете - ну и что здесь такого? Отвечу - это надо было видеть, слышать, обонять... Это и была наша Уфа, пусть и посконно - кондовая, пусть даже и сермяжная, но не изменившаяся за столетия. Сейчас этого нет. Нет керосиновых ламп, нет керогазов и примусов, давно уж нет и керосинных лавок. Последняя еще работала в начале восьмидесятых, и располагалась на углу Ленина и бульвара Ибрагимова. Нет – и хорошо. Но они там, в глубине моего сердца, и забыть их я никак не могу.

Однако пройдемте обратно, к оренбургскому мосту. Как я уже писал, родился я в Голубиной Слободке, используя выражение моей бабушки, вукрат супротив пресловутого мифического города. В те годы у многих уфимцев, живших неподалеку от Белой, были лодки. В основном, лодки-казанки, дюралевые, стоимостью (до сих пор помню) 220 рублей. Подвесные моторы же были разные, в зависимости от уровня зарплаты владельца. Недорогие «Ветерки» в 12 лошадиных сил, или же «Вихри» в 25...

|

|

|

Сейчас такого нет, исчезает частный сектор, лодки негде хранить зимой. Вот и свою отец продал, когда мы переехали в современный дом... А тогда!!! В пятницу вечером или в субботу, народ валом валил на лодочную стa-нцию. Шли семьями, а детей тогда было много. Шли со всех близлежащих домов, по М. Ильинской (Воровского) до моста. На углу с Б. Ильинской стоял на небольшом возвышении деревянный продовольственный магазинчик, где, как помню, очень вкусно пахло. Мужики отоваривались там сами знаете чем, женщины покупали провизию, а дети стояли в очереди за квасом. Какой это был квас! Не гнусное теплое пойло, что продают сейчас, а ядреный, с газом. После первого глотка слеза прошибала... И стоил-то он 13 копеечек за литр... Отоварившись, толпа, по величине сравнимая с нынешней толпой, идущей на вьетнамский рынок, шла к мосту и спускалась к берегу по белой бетонной лестнице... Остатки этой лестницы и посейчас можно видеть.

На берегу стояло большое, очень высокое здание ОСВОДа. Помню, напротив входа на невысоком постаменте был установлен корпус настоящей торпеды и огромная мина-шар, с шипами... А на берегу были лодки... сотни лодок... Они были привязаны к чему-то цепями, но к чему - это ускользает от моей памяти. Мужчины спускались в очень большое, влажное и сумрачное подвальное помещение ОСВОДа, и там из индивидуальных металлических шкафов забирали свои моторы. Там же можно было и приобрести бензин в канистру. Перед убытием, все должны были отметиться в журнале и указать время своего прибытия. В случае неприбытия вовремя, незадачливых лодковладельцев ОСВОД начинал искать, и это уже было чревато штрафом и запретом использовать и место для лодки, и место для мотора.

А неподалеку от здания Организации спасения на водах (позже ДОСААФ), стояла крупорушка. Завод древнейший, построенный еще во времена царя - батюшки каким-то купцом, работал до середины семидесятых. Во время постройки набережной его разрушили.

Это была уфимская достопримечательность. Заводик работал круглые сутки, пуская густой горячий пар из своих труб, рассеивая на всю округу гречневую шелуху. Весь берег на сотни метров был покрыт густым слоем этой шелухи... Если эту заметку читают те, кто когда-то там был - они живо вспомнит как это было. Да, признаться, было грязно и вонюче... Оно и хорошо, что сейчас там все чисто и аккуратно. Но когда я там бываю, я снова вижу глав семейств несущих моторы, предвкушающих пикник женщин и детей, в нетерпении ожидающих когда же столкнут лодку в воду, я вижу ржавую баржу стоявшую на вечном причале, я вижу крупорушку с ее шумом, паром, и шелухой, я возвращаюсь в своё счастливое детство в столь дорогой моему сердцу стa-poй Уфе...

Дмитрий Алексеев, «Уфавестъ»

2015-06-16

2015-06-16 675

675