Историческое прошлое, жизненный опыт современников и изложенное в предшествующих разделах показывают: мечты о том, что госчиновники и депутаты, члены бизнес-сообщества в постсоветской Россионии сами по себе внезапно поумнеют, обретут компетентность и концептуальную властность, освободятся от мелочного своекорыстия и проникнутся заботой о благе людей в русле Божиего Промысла, в результате чего вскорости жизнь многих миллионов тружеников станет счастливой на все последующие времена, — иллюзорны. И вследствие своей иллюзорности упования на такого рода чудесное преображение государственной и бизнес-власти вредоносны, поскольку поддерживают устойчивое развитие тех тенденций, которые в условиях господства этих иллюзий при безучастности большинства к тому, что делает «власть», ведут страну к очередной в её истории катастрофе.

Алгоритмика развития катастроф такого рода в истории нашей страны в материалах КОБ описана в работе ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…».

|

|

|

В этой алгоритмика развития смуты «элита», возомнив о своём превосходстве над простонародьем, пытается построить устойчивый в преемственности поколений родоплеменной строй, в котором возможности трудоустройства в определённых сферах деятельности (почитаемых «престижными» или — в наиболее высокодоходных) и «карьерного роста» обусловлены не творческим потенциалом претендентов и профессионализмом, не их деловыми качествами и добропорядочностью, а принадлежностью к определённым кланам и лояльностью мафиозно-корпоративной дисциплине иерархии кланов.

В этом процессе наследственная «элита», обособившись от остального общества и противопоставив интересы своего сиюминутного потребительского эгоизма интересам общественного развития, вырождается биологически и деградирует нравственно-этически и интеллектуально, вследствие чего оказывается, во-первых, не способна ответить на «вызовы времени» и, во-вторых, утрачивает поддержку простонародья. В результате первого и второго происходит крах исторически сложившейся толпо-«элитарной» культуры.

После краха возникает более или менее продолжительный кризис. Любой из такого рода кризисов прошлого был способен уничтожить Русскую многонациональную цивилизацию в случае, если бы в нём погибло её генетическое ядро. Из кризисов такого рода наша цивилизация в прошлом выходила именно благодаря деятельности представителей её генетического ядра, а не «элиты».

В прошлом по завершении кризисов толпо-«элитаризма» начинался новый цикл развития смуты. В первой фазе цикла происходило становление новой культуры и новой государственности, которая выражала интересы общенародного цивилизационного развития. Начало второй фазе смуты давала «элитаризация» государственности, сложившейся в начале первой фазы, после чего возродившаяся «элита» снова начинала строить родоплеменной строй, иерархию кланов и приводила страну к очередному краху культуры вследствие своей неспособности ответить на «вызовы времени» и утраты поддержки её политики простонародьем. Переход от первой фазы смуты ко второй может сопровождаться кризисом меньшего масштаба, чем кризисы, разделяющие два последовательных цикла смуты (таким переходным кризисом от одной фазы цикла развития смуты к другой в нашу эпоху стала «перестройка» и первая половина 1990‑х, когда происходило становление постсоветской буржуазно-олигархической иерархически клановой родоплеменной государственности).

|

|

|

Если позиция и роль «элиты» как политически властной силы в этом процессе для большинства понятны, то позиция и роль подвластного «элите» простонародья в катастрофах культуры такого рода нуждается в пояснении. Вклад простонародья в развитие очередной катастрофы культуры в прошлом состоял в его безучастности к общегосударственным делам. Отчасти это было обусловлено историческими обстоятельствами — занятостью простонародья в хозяйственной деятельности, не оставлявшей времени и сил для расширения кругозора и участия в делах общественной в целом значимости; отсутствием доступа к источникам соответствующей информации общегосударственной значимости; неразвитостью на Руси общественных институтов науки и внесемейного образования, доступ к которым был бы обеспечен широким слоям населения.

Но в первую очередь это было обусловлено и нравственной позицией самого простонародья: «мы люди маленькие… — пусть начальство решает…»; «мне (тебе), что больше всех надо? — одни заботы, пусть начальство думает…»; «идти в руководители? — нет хуже работы, чем «пасти дураков» — пусть другие ишачат…» и т.п.

Господство в простонародье именно этой нравственно-этической позиции культивировалось «элитой», поскольку открывало возможности злоупотреблять властью для всякого мелкого и большого разнородного начальства — «государевых людей», деятелей церкви, предпринимателей. Иначе говоря, история Руси и современность подтверждают азиатскую мудрость: «каков народ — таков и падишах».

В настоящее время, в очередной полный цикл развития смуты на Руси, вторую фазу которого мы переживаем[493], в характеристиках основной статистической массы «элиты» и простонародья мало что изменилось. Тем не менее, характер будущего определяется не отношением к жизни основной статистической массы толпы простонародья, госчиновников, депутатов и прочих «элитариев», а деятельностью генетического ядра цивилизации. И для того, чтобы понять, как избежать очередной катастрофы культуры и неизбежных в этом случае массовых и повсеместных тяжёлых социальных бедствий[494], необходимо выявить те факторы, на которые возможно оказать управленчески целесообразное осмысленно-волевое воздействие.

Как неоднократно указывается в материалах КОБ, если соотноситься с полной функцией управления, то качество жизни цивилизованного общества обусловлено:

· во-первых, действующей концепцией управления, т.е. намеченными целями общественного развития (осознанно избранным смыслом жизни общества) и представлениями о путях и средствах достижения этих целей, которые внедряет в общество та или иная концептуальная власть;

· во-вторых, качеством управления (прежде всего — государственного управления), осуществляемого в соответствии с этой концепцией.

При этом цивилизованное общество, самоуправляясь либо будучи управляемым извне в русле той или иной концепции или переживая конфликт концепций, представляет собой совокупность взаимодействующих друг с другом общественных институтов.

|

|

|

Общественный институт это — внутриобщественное образование, в преемственности поколений несущее специфический набор функций, которые другие общественные институты и люди поодиночке не могут выполнять либо вообще, либо с уровнем качества, необходимым для устойчивости общества и его развития.

Объективно необходимые функции и взаимосвязи общественных институтов, обеспечивающие устойчивость развития общества в преемственности поколений, представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Объективно необходимые функции и взаимосвязи общественных институтов

| Общественные институты как источники благ | |||||

| Семья даёт | Государственность обеспечивает | Наука обеспечивает | Система образования обеспечивает | ||

| Общественные институты как получатели благ | Семье | 1. Продолжение рода. 2. Непосредственную заботу друг о друге членов семьи. | Социальную защищённость, т.е. разнородные факторы, обуславливающие качество жизни семьи и личности в этом обществе. | Кругозор подрастающих поколений и взрослых сверх обязательного образовательного минимума, принятого в обществе. | Стартовый уровень образованности и профессионализма вступающих в жизнь новых поколений, как основу для их интеграции в жизнь общества. |

| Государственности | 1. Людские ресурсы. 2. Нравственность. 3. Этику. 4. Основы культурного единства общества. | 1. Организацию системы управления. 2. Воспроизводство субкультуры управления на профессиональной основе в преемственности поколений. | Научно-методологическое обеспечение текущего государственного управления и выработки политического курса на будущее. | 1. Основы культурно-политического единства общества. 2. Кадры профессионалов-управленцев. | |

| Науке | 1. Людские ресурсы. 2. Нравственность. 3. Этику. 4. Основы культурного единства общества. | 1. Организацию системы. 2. Поддержку фундаментальной науки. 3. Постановку исследовательских задач в интересах осуществления политики. | Воспроизводство субкультуры научных исследований и решения прикладных задач. | Кадры профессионалов-исследователей и разработчиков. | |

| Системе образования | 1. Людские ресурсы. 2. Нравственность. 3. Этику. 4. Основы культурного единства общества. | 1. Организацию системы. 2. Постановку образовательных задач. | 1. Методологию познания и творчества. 2. Миропонимание (т.е. тематику и содержание образовательных стандартов). 3. Кадры профессионалов-преподавателей. | Кадры профессионалов-преподавателей. |

На основе таблицы 2 модель взаимодействия общественных институтов друг с другом при выполнении функций каждого из них может быть развёрнута до необходимой степени детальности. Но игнорировать в политике и бизнесе тот минимум, который отображён в таблице 2, — значит разрушать общество, калечить телесно и психически множество людей и сживать их со свету.

|

|

|

Как уже было отмечено ранее в разделе 5, если рассматривать историческое прошлое, то все общественные институты выросли из института семьи, как из «зёрнышка». И на исторически продолжительных интервалах времени, охватывающих жизнь многих поколений, определяющим фактором развития общества является функционирование института семьи[495]. Но как показывают результаты опроса старшеклассников, представления подростков-горожан о своей будущей семейной жизни далеки и от реальности, и от идеала, представленного в таблице 2 — см. Приложение 2. И это — одна из угроз будущему страны.

На более коротких интервалах времени (в пределах срока активной жизни одного-двух поколений) определяющим является функционирование института государственности, обусловленное функционированием института семьи и системы образования в период жизни нескольких предшествующих поколений.

Соответственно мы приходим к вопросу: Что необходимо сделать в системе взаимоотношений общественных институтов, представленной в таблице 2, для того, чтобы произошла смена господствующей над обществом концепции управления и в результате этого качество жизни цивилизации изменилось так, чтобы паразитизм был навсегда искоренён?

Если исходя из объективного порядка взаимовоздействия общественных институтов, представленного в таблице 2, анализировать субкультуру государственности постсоветской РФ как информационно-алгоритмическую систему, то она такова, какова она есть, прежде всего потому, что в основе её деятельности лежат социолого-экономические теории (включая и такую компоненту юридического образования, как «теория государства и права»), которые изучали нынешние госчиновники, депутаты, деятели крупного и среднего бизнеса во время учёбы в вузах, через «призму» которых они рассматривают и оценивают происходящее и перспективы и вырабатывают линию поведения, которой следуют в практической деятельности.

Все эти теории БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ порождены в русле библейской концепции порабощения человечества от имени Бога и предназначены для её обслуживания, и вследствие последнего обстоятельства — ни к чему иному они не пригодны. [496]

Кроме того, в цивилизации, существующей на основе общественного объединения узкоспециализированного профессионального труда, в миропонимании людей можно выделить две функционально различные компоненты: одна обеспечивает профессиональную деятельность индивида, а вторая обеспечивает коммутацию носителей узкого профессионализма друг с другом в общественном объединении труда и организационно-культурное единство всякого общества.

Наличие второй компоненты при отсутствии или недостаточной развитости первой обращает индивида в никчёмного для общества верхогляда и пустобрёха[497]. Поэтому значимость первой компоненты большинству понятна. Значимость второй понятна не всем: главным образом именно вследствие её неразвитости у самих непонимающих её значимость.

Однако вторая компонента миропонимания, которую можно охарактеризовать словами «знания понемногу обо всём», не менее значима, чем первая. Все те, у кого она не развита, обречены быть не более, чем придатком к своему рабочему месту, «пешками» разных рангов в чужих «играх», хотя в большинстве своём выполняют возложенные на них роли в режиме как бы самоуправления. Об этих «играх» они могут и не подозревать, но будучи вовлечёнными в них, обречены пожинать плоды своего и чужого безучастного отношения к ним.

И чем выше в обществе доля таких «придатков к рабочему месту», тем менее это общество способно к осуществлению демократии и тем более разобщены его члены, поскольку их не объединяют никакие идеалы; они живут для того, чтобы работать[498]; а работают только для того, чтобы иметь доход и потреблять соразмерно доходу и прейскуранту в соответствии с диктатом моды и рекламы. Ими несложно манипулировать даже вопреки их объективным интересам, эксплуатируя разницу в понимании вне сферы их узкопрофессиональной компетенции, аналогично тому, как это проделывал мужик в отношении медведя в сказке «Вершки и корешки». Положение ещё более усугубляется, когда среди «придатков к рабочему месту» велика доля верхоглядов, толком не владеющих даже тою профессией, в которой они заняты[499].

Поэтому главная опасность господства в «менталитете» общества узкого профессионализма носит характер общесоциальный. Не обладая широтой кругозора, узкий специалист, даже если он высокий профессионал и благонамеренный человек, представляет собой тем бо́льшую угрозу для окружающих и потомков, чем более высок он в своём профессионализме и изолирован в нём. Причина в том, что его вполне благонамеренная узкоспециализированная деятельность, может порождать множество следствий за её пределами — сопутствующих эффектов. Но все эти следствия — сопутствующие эффекты — в силу узости его кругозора (вне зависимости от его специализации — «гуманитарной»[500] либо естественнонаучной, технической или медицинской) для него неведомы и непредсказуемы, хотя среди них могут быть запредельно вредные, способные уничтожить даже глобальную цивилизацию. Положение усугубляется, если и в иных сферах деятельности массово работают такие же узкие профессионалы и верхогляды, не способные к выявлению и решению проблем, затрагивающих несколько областей профессиональной специализации. И ещё большую опасность это всё представляет в условиях подчинённости жизни общества принципу достижения наивысшей коммерческой эффективности всеми частными видами деятельности, который сам является одним из выражений узости кругозора и примитивности миропонимания всех, кто ему следует: от мелкого барыги-бомжа до респектабельных владельцев и топ-менеджеров банков и ТНК.

Именно поэтому профессиональная деятельность в сфере социального управления на основе какой бы то ни было узкой специализации (даже если в ней были достигнуты неоспоримые успехи в прошлом) при отсутствии широты кругозора (включающего в себя как гуманитарную, так и естественнонаучную, в том числе биологическую, и техническую составляющие), при отсутствии мозаичности миропонимания, позволяющей подняться над частными (и тем более — над частными финансовыми) интересами, обречена на заведомую неадекватность.

Соответственно для управленцев и претендентов на управленческие должности «лишних знаний не бывает». И при этом они ещё обязаны отличать знания от «информационного мусора», т.е. обязаны отличать сигнал, несущий управленчески необходимую информацию, от фона шумов и адресно направляемых помех. Но эта задача не решается при атеистическом миропонимании, будь то приверженность материалистическому либо идеалистическому атеизму[501]. Иначе говоря, каждый человек должен быть способен самостоятельно расширять свой кругозор и детализировать своё миропонимание в соответствии с решаемыми им в жизни задачами. А это требует всеобщего освоения методологии познания — искусства диалектики. И от тех, кто претендует на работу в сфере социального управления или уже работает в ней, — это требуется в особенности[502].

Но система высшего образования в СССР и постсоветской России построена так, что она массово производила и производит узких специалистов, не обладающих широтой кругозора, необходимой для координации деятельности со специалистами даже смежных областей. Кроме того, в образовательные стандарты высшего образования СССР и постсоветской России не были допущены сведения, необходимые для формирования управленческой грамотности, управленческого взгляда на жизнь общества и управленческой дееспособности выпускников вузов — хотя бы только инженерно-технического и социолого-экономического профилей подготовки.

Поэтому те, кто, поработав по какой-либо неуправленческой специальности, переходил и переходит в сферу управления (на руководящую работу), в большинстве своём не обладали и не обладают необходимой широтой кругозора и управленчески состоятельным «менталитетом», вследствие того, что не овладели эффективной познавательно-творческой культурой — искусством диалектики. И соответственно этим особенностям системы образования и специфике практической деятельности вне сферы социального управления некоторое количество госчиновников, депутатов, представителей бизнес-сообщества, имеющих за плечами высшее профессиональное образование несоциолого-экономического характера (естественнонаучное, техническое, медицинское, педагогическое и т.п.) и некоторый опыт работы по профессии, убеждены в том, что если полученное ими образование позволяло достаточно успешно решать задачи в сфере их профессиональной деятельности до перехода на работу в сферу управления, то таково по своей сути и социолого-экономическое образование — особенно западное [503].

Т.е. они убеждены в том, что на его основе можно достаточно успешно выявлять проблемы в жизни общества и решать задачи социально-экономического развития. И потому для обретения профессионализма в сфере социального управления им необходимо получить ещё одно высшее образование или по мере необходимости обращаться за консультациями к профессионалам, получившим соответствующее социолого-экономическое образование и доверять им определённые фрагменты работ и виды деятельности. А получившие гуманитарное образование управленцы точно так же в вопросах техники полагаются на мнения экспертов[504].

Эти особенности системы образования и отношение людей к полученному ими образованию являются одним из факторов осуществления криптоколонизации страны, о которой речь шла ранее в разделе 2.4.

Если же проблемы нарастают, а задачи не решаются, то причина этого, по их мнению, — не дефективность социолого-экономических теорий, лежащих в основе социолого-экономического (включая и юридическое) образования, которое многие из них получили в качестве второго или третьего высшего, а порочные личные качества тех или иных должностных лиц и такие социальные явления, как коррупция[505], расхищение государственных ресурсов, нежелание и неумение подчинённых работать и т.п. особенности «национального характера» и «национального менталитета».

И в своих выводах и обобщениях они не идут дальше того, что:

· «Единая Россия» (ЛДПР, КПРФ и т.п. — нужное подчеркнуть) — партия жуликов и идиотов, что воры и идиоты — те или иные должностные лица персонально;

· а вот если бы удалось убедить «электорат» проголосовать на очередных парламентских и местных выборах за «их» партию, а на президентских и губернаторских выборах — за «их» кандидатов, то новая власть успешно разрешит проблемы страны в «разумные» — исторически короткие сроки[506].

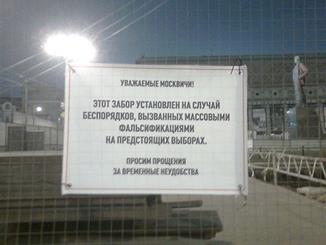

В это верят и толпы «бандерлогов» и «бендерлогов», оспаривавших на митингах результаты парламентских (декабрь 2011 г.) и президентских (март 2012 г.) выборов в РФ.

В это верят и толпы «бандерлогов» и «бендерлогов», оспаривавших на митингах результаты парламентских (декабрь 2011 г.) и президентских (март 2012 г.) выборов в РФ.

Действительно, все названные негативные социальные явления имеют место и носят далеко не единичный характер, и действительно мешают благоустройству жизни общества. Но наряду с этим надежды на то, что все проблемы разрешатся сами собой в случае, если «электорат» проголосует «правильно», а в ходе выборов не будет фальсификации результатов, — несостоятельны.

Даже если «электорат» проголосует «как надо» и не будет даже единичных случаев фальсификации результатов, то социолого-экономические теории, лежащие в основе высшего профессионального политико-экономического и юридического образования, которое получили (по их мнению) «правильные» депутаты и чиновники, — не отвечают задаче бескризисно-устойчивого развития общества. Все они обслуживают библейскую доктрину порабощения человечества от имени Бога и «заточены» под задачу эксплуатации обществ в криптоколониальном режиме руками и интеллектом колониальной администрации, набранной из аборигенов; а при необходимости — под задачу колонизации общества в открытой форме либо под задачу его физического самоуничтожения или уничтожения тем или иным способом.

Жертвами социолого-экономического образования этого типа в нашей стране стали все политики, причастные к перестройке, постсоветским реформам и осуществлению государственной и бизнес-власти в постсоветские времена. Различие между ними только в том, что одни из них привержены социалистическо-коммунистической парадигме в её марксистско-ленинской либо в марксистско-православной версии, а другие — приверженцы капитализма в его либерально-буржуазной интернацистской либо в олигархически-капиталистической государственнической национальной (многонациональной) в его монархической или в республиканской версиях. В этом нет разницы между такими казалось бы столь разными деятелями, как М.С.Горбачёв, Е.К.Лигачёв, Г.Х.Попов[507], Б.Н.Ельцин, Е.Т.Гайдар, В.С.Черномырдин, Б.Е.Немцов, С.В.Кириенко[508], И.М.Хакамада, А.Б.Чубайс, А.Я.Лившиц[509], А.В.Дворкович[510], А.Д.Сахаров, Н.А.Андреева[511], А.А.Собчак и его ученики, участники «Хельсинской группы», прочие представители нынешней государственной власти и представители всех разновидностей оппозиционной ей толпы. И только во вторую очередь общество — жертва их политики, продажности и «вербанутости» некоторых из них (в частности, М.С.Горбачёва, А.Н.Яковлева, А.И.Солженицына).

Что касается представлений о социологии и экономике остальной части общества, не получившей высшего образования, то они формировались исподволь, мелкими порциями, телевидением и радио (помните такие программы: «Спросите у Лившица», «Поговорим с Михаилом Веллером»[512] и тому подобные? а кроме того, оказывают своё воздействие на доверчивые, неокрепшие и слабые умы ежечасные выпуски новостей с их социально-экономическим блоком), публикациями в прочих СМИ, научно-популярной и публицистической литературой. Но авторами всех этих публикаций, а также «стрелочниками», «фильтровавшими базар» авторитетных «интеллектуалов» на историко-политические и экономические темы и выпускавшими их в эфир и в печать, были жертвы социолого-экономических теорий, лежащих в основе систематического образования.

Если бы политико-экономический «менталитет» общества и представителей государственности к 1985 г. был сформирован на основе содержательно иных — жизненно и управленчески состоятельных —теорий[513], то за теориями и образованием на их основе последовала бы и иная политика, была бы и иная история… Сейчас мы бы жили в другой стране — единственной в мире «сверхдержаве», лидере и учителе-наставнике развития глобальной цивилизации[514].

Это обстоятельство снова приводит к вопросу: А почему все эти жертвы заведомо ложных и ошибочных теорий не заподозрили неладного и не задавали преподавателям в вузах вопросов, на которые нет ответов в этих теориях, не вырабатывали сами альтернативных теорий?

Ответ на него был отчасти дан в разделе 2.4 при освещении темы криптоколонизации. Но этот вопрос многоплановый, и некоторые его аспекты нуждаются в дополнительном пояснении.

Во-первых, за предшествующие поступлению в вузы годы учёбы в общеобразовательной школе её педагогическая культура целенаправленно подавляла познавательно-творческий потенциал[515] школьников. Устоять перед её мощью, а тем более — осваивать Богом данный познавательно-творческий потенциал под её гнётом и вопреки ей, развив при этом ко времени поступления в вузы альтернативное миропонимание, — могли единицы.

Во-вторых, педагогическая система в культурах толпо-«элитаризма» построена так, что если ученик задаёт вопросы, на которые нет ответов в теориях, возведённых в ранг истины учебным планом, и тем более, если он своими вопросами и комментариями обнажает несостоятельность теорий и неспособность преподавателя опровергнуть его комментарии, то у такого ученика в подавляющем большинстве случаев будут проблемы: плохие оценки, придирки к поведению, целенаправленная травля со стороны педагогического коллектива и подстрекаемых «педагогами» других учеников. Вследствие этой особенности системы на протяжении десятилетия у школьников вырабатывался навык-автоматизм поведения: не задавать «сверхумных» вопросов, не демонстрировать неординарность своего мышления на публике, не «опускать» преподавателей и педагогическую систему в целом вопросами и комментариями, на которые нет убедительных ответов в учебной программе.

И это касается не только истории, чему посвящена карикатура слева, но и всех остальных предметов, изучение которых предусмотрено учебным планом общеобразовательной школы[516]. Однако, для того, чтобы ситуация, представленная на этой карикатуре была возможна в жизни, необходимо, чтобы «Марь Иванна» либо кто-то другой из преподавателей вопреки корпоративной дисциплине педагогического сообщества некоторым образом дали ученику представление о существовании альтернативных воззрений и пробудили у него интерес к их поиску и самостоятельному изучению и выработке; либо необходимо, чтобы это сделала семья или кто-то из друзей, — но в этом случае практически неизбежен конфликт семьи и школы, в котором на стороне порочной школы в ряде стран уже́ выступает не менее порочная «ювенальная юстиция» толпо-«элитаризма»…

И это касается не только истории, чему посвящена карикатура слева, но и всех остальных предметов, изучение которых предусмотрено учебным планом общеобразовательной школы[516]. Однако, для того, чтобы ситуация, представленная на этой карикатуре была возможна в жизни, необходимо, чтобы «Марь Иванна» либо кто-то другой из преподавателей вопреки корпоративной дисциплине педагогического сообщества некоторым образом дали ученику представление о существовании альтернативных воззрений и пробудили у него интерес к их поиску и самостоятельному изучению и выработке; либо необходимо, чтобы это сделала семья или кто-то из друзей, — но в этом случае практически неизбежен конфликт семьи и школы, в котором на стороне порочной школы в ряде стран уже́ выступает не менее порочная «ювенальная юстиция» толпо-«элитаризма»…

Но и после выпуска из школы, сформированный ею навык «не высовываться и демонстрировать лояльность»[517], продолжает действовать как в период обучения в вузах, так и после того, когда бывшие школьники и студенты начинают трудовую деятельность в коллективах.

В-третьих, под воздействием первого и второго, ещё в первом классе школа отвергает как «необучаемых» и «опускает» в двоечники тех, кто интуитивно чует несостоятельность того, что школа предлагает ему изучать под видом достоверного знания, и чья нравственность не позволяет цинично нести на уроках вздор из учебников для того, чтобы не портить отношения с учителями и получать высокие оценки.

Под воздействием всего этого в старших классах отличниками становятся те, чья интуиция и чувство меры и диалектическая культура познания подавлены, но кто легко запоминает всякие словеса без того, чтобы прочувствовать, то, что стоит за ними, и без соображения (т.е. без участия в интеллектуальной деятельности образного мышления и правого полушария головного мозга); те, кто научился тасовать готовые мнения и на их основе может логически безупречно компилировать новые мнения; а — также не покалеченные в чувственном и отчасти в интеллектуальном развитии — нравственно-беспринципные типы, способные благодаря безнравственности ответить преподавателю любой вздор из учебника, если это необходимо для получения хорошей оценки, поддержания статуса «хорошего ученика» и демонстрации лояльности системе в целом. И именно представители этих трёх категорий и составляют большинство среди поступивших в вузы, в которых характер педагогической культуры в общем-то не отличается от педагогической культуры общеобразовательной школы толпо-«элитаризма». И носители такой нравственности и психологии в целом потом приходят в политику, что не может иметь никаких иных последствий, кроме тех, которые вызывают неудовольствие общества.

А показать несостоятельность культивируемых системой высшего образования социолого-экономических теорий могли бы те, чья интуиция и НРАВСТВЕННОСТЬ не позволила им стать отличниками ещё в первом классе, и кого общеобразовательная школа отвергла как «необучаемых» и «опустила» в двоечники[518]. Могли бы… если бы освоили учебную программу общеобразовательной и высшей школы, относясь к ней критически, либо получили бы альтернативное системному более жизненно состоятельное образование или самообразование.

И редчайшие дети оказываются в состоянии это сделать и к окончанию школы придти к убеждению, что знания, которые та или иная культура почитает истинными, — историческая данность, обусловленная прошлым и обречённая смениться в будущем иной данностью, и потому не следует из-за неё «ломать копья» и «лезть на рожон», а надо творить культуру, очищая её от последствий прошлых ошибок и злоупотреблений.

Но ведь первоклассники «не вылупились из яиц» 1 сентября с ранцами за плечами и букетами цветов в руках прямо в своих школах, откуда их после первого дня обучения родители забрали домой в семьи. Они пришли в школы, будучи воспитанными в семьях и в детских дошкольных учреждениях так, что в своём большинстве не смогли остаться психологически и творчески свободными [519] под гнётом педагогической системы толпо-«элитаризма» и нравственно-психологически были покалечены и извращены ею.

Следует понимать: утверждение «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно» — ложно и богохульно.

Власть никого не развращает, но продвижение вверх по ступеням иерархии внутрисоциальной власти предоставляет возможности всё более и более безнаказанно проявлять свою нравственную порочность. А нравственно-этические качества личности формируются в семье, большей частью в раннем детстве, хотя многие из возможностей, которые реализуются в жизни ребёнка, предопределяются предысторией зачатия, которую родители обязаны сформировать так, чтобы не отягощать судьбу ребёнка пороками развития его тела и психики.

Т.е. всё зло, выплеснутое в общество государственным управлением и практикой бизнеса с начала перестройки по настоящее время в СССР и в постсоветских государствах, включая РФ, — прямое следствие недоработок в первую очередь института семьи в предшествующие несколько десятилетий, и только во вторую очередь — следствие особенностей общеобразовательной и высшей школы, чья порочная педагогическая культура, включая и содержание учебных программ, в свою очередь, — тоже следствие недоработок института семьи в более ранние времена.

Этому анализу можно подвести итоги:

Социальные политические и экономические последствия, выражающиеся в той или иной деятельности государства и в её результатах, наступают спустя 30 — 50 лет по отношению ко времени, когда имели место какие-то специфические явления в деятельности института семьи. Это касается как социального политического и экономического негатива, так и неоспоримых достижений общества в его развитии.

Иначе говоря, динамика изменения качества жизни общества в преемственности поколений (как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения) обусловлена следующей последовательностью статистически описываемых процессов: «зачатие, вынашивание, рождение и первичное воспитание детей в семье» ® «обучение и воспитание в системе всеобщего образования» ® «профессиональное образование, в том числе и высшее» ® «общественная, в том числе и трудовая деятельность». Каждый этап создаёт либо уничтожает предпосылки для успешного осуществления всех последующих. Воздействие государства на эту последовательность может быть направлено как на улучшение качества жизни, так и на его ухудшение.

Всё это в совокупности означает:

· Ныне действующие поколения представителей государственной и бизнес-власти необучаемы в силу разных причин. Они утонули в создаваемой ими же (вследствие управленческой безграмотности и самодовольства) вредоносной бюрократической и банкетно-развратной суете, и под её властью у них нет времени на то, чтобы заниматься самообразованием; не говоря уж о том, что личностная культура чувств и психической деятельности большинства из них объективно такова, что они не способны к самообразованию и в свободное от профессиональной и банкетно-развратной суеты время: прочитать книгу, в которой за словами стоит новое для них знание, для подавляющего большинства из них — непосильный труд.

· Подчинённый им аппарат, в обязанности которого входит работа с обращениями граждан, состоит большей частью из таких же людей и потому не способен из всего потока обращений выделить малочисленную долю обращений по действительно судьбоносной проблематике[520]. Но если бы он и был способен это сделать, то оказался бы перед вопросами:

Ø А как это доложить вышестоящим облечённым властью самодовольным «интеллектуалам» и «эрудитам», если это не укладывается в их представления о жизни и тем более, — противоречит им, а они не в состоянии прочитать более 4 страниц текста, в котором к тому же не должно быть ничего, что выходило бы за пределы уже сложившегося их примитивного миропонимания?

Ø А зачем и как это докладывать тем, кто ещё в детстве стал глух к голосу совести и утратил стыд, если обличения их нравственно-этической порочности и проистекающих из неё интеллектуальной несостоятельности и вредительства не могут вызвать ничего, кроме раздражения и гнева, скрытой обиды и последующей мстительности со стороны убеждённых в своём превосходстве и праве на вседозволенность по отношению к «быдлу» «их высокоблагородий» и «превосходительств»?

Именно вследствие этого уповать на то, что государственная и бизнес-власть преобразятся сами собой или под воздействием потока обращений в их адрес граждан и мнений, высказываемых на митингах и в СМИ представителями разных по идеям оппозиций, — значит тешить себя заведомо несбыточными иллюзиями и нагнетать потенциал будущей катастрофы.

Поэтому:

· ходить на митинги протеста вредно для общества и опасно для самих участников;

· для нынешней государственной власти на всех уровнях самые желанные обращения граждан к её представителям — выражение похвалы, верноподданности и благодарности за пустые «декларации власти о благонамеренности» и за те или иные мелкие благодеяния, которые власть оказала тем или иным гражданам конкретно в ответ на их обращения (дорогу построили или отремонтировали; дали новое жильё после того, как село сгорело из-за того, что какой-то «бандерлог» бросил окурок в сухую траву; улучшили жилищные условия ветерана или многодетной семьи; восстановили законность и наказали какого-то мелкого клерка, злоупотребившего властью «не по чину», и т.п.);

· самые же полезные для общественного развития обращения граждан в органы власти — «политкорректные» и формально вежливые тексты объёмом в пределах 4 страниц, из которых подчинённый клерк, властный госчиновник или депутат могли бы однозначно и неопровержимо понять следующее:

Ø постсоветская государственная власть — за редкими персональными исключениями — антинародная марионеточная мафиозная корпорация, которая не пользуется ни доверием, ни авторитетом у думающей части общества;

Ø действует она в пределах попущения Божиего и существует ныне только потому, что своим дурным (во всех смыслах) управлением пока ещё не успела создать обстоятельств, которые её похоронят по принципу «за что боролись — на то и напоролись», как это неоднократно уже бывало в прошлом;

Ø такой «статус кво» не может длиться вечно, что чревато в перспективе многими неприятностями для тех, кто преуспел во власти и в бизнесе, и членов их семей, включая и наследников.

Тем не менее в том, что подавляющее большинство госчиновников, депутатов, представителей бизнес-сообщества таковы, что их самих и их деятельность невозможно характеризовать положительно, и что в этом первейшая «заслуга» их родителей и семей в целом, — это только одна грань проблемы, которую во всей её полноте кратко можно охарактеризовать поговоркой «свято место не бывает пусто».

Вторая грань проблемы состоит в том, что в других семьях (а если детей несколько, то подчас и в тех же самых семьях) выросли люди такого нравственно-психического склада, что они не пожелали или не смогли стать качественно иной (по параметрам нравственности и этики) государственной и бизнес- властью в стране, не допустив во власть её нынешний кадровый состав.

Часть из них была воспитана в семьях так, что во взрослую жизнь они вошли с устойчивым скотским типом строя психики: с их точки зрения им все и всё должны, но они сами никому и ничего не должны, и по жизни никому и ничем не обязаны. Их «деятельность» направлена на получение разнообразных удовольствий по возможности с минимальными усилиями с их стороны и без какой-либо заботы об окружающем мире и ответственности за содеянное. Вследствие этого они, если работают, то работают кое-как и им ничего нельзя доверить: если нет постоянного контроля, принуждения и гарантированного наказания за нарушения, то всё, что они делают для других (а не для себя «любимых»), будет сделано плохо[521] — даже в том случае, если профессионализм позволяет им сделать это хорошо; если можно что-то украсть в условиях иллюзорной или гарантированной безнаказанности — это будет украдено; если что-то можно сломать или изгадить в надежде на безнаказанность (если это невозможно украсть) — будет сломано и изгажено с мотивацией либо просто напакостить другим в собственное удовольствие[522], либо для того, чтобы показать свою «крутизну» таким же, как и они, скотам-«бандерлогам»; в каких-то ситуациях они могут сделать разово, «в порыве чувств», и что-то благое (вплоть до самопожертвования), но тоже — исходя из желания продемонстрировать свою «крутизну». К длительной работе, требующей сосредоточенности и тем более — самоотверженности вплоть до самопожертвования, — они нравственно-психологически не способны.

Такие типы в «партии власти», в сфере управления могут оказаться только по праву наследования и на непродолжительное время в случае, если сфера управления более или менее дееспособна; если они оказываются в ней массово и безальтернативно, то это — завершающая стадия деградации толпо-«элитарной» культуры, непосредственно предшествующая её краху (как это было в 1917 г.). Если же право наследования не действует достаточно статистически массово, то в сфере управления они оказываются только в результате покровительства кого-либо из действующих управленцев. Но удержаться и делать в ней карьеру, они не могут и сохраняются в ней в единичных экземплярах только в том случае, если кому-то из вышестоящих управленцев нужен холуй и подлец для совершения каких-то специфических действий в его интересах.

Поскольку самые легкодоступные удовольствия в условиях толпо-«элитаризма» — это выпивка, прочие наркотики и разврат в «приятной компании», то такие типы, втягиваясь в процесс деградации и не обладая волей, необходимой для того, чтобы изменить свои судьбы, пополняют ряды низового криминалитета и люмпена всех социальных групп.

Доля таких типов обоих полов в составе населения постсоветской РФ выросла в постсоветские времена, что и проявляется в статистике распада семей и выросшем в сопоставлении с СССР уровне преступности[523]. Но такие типы были и советские времена. Были они и в Российской империи. А в годы революции и гражданской войны именно они составили массовку ультрареволюционеров — бандитов, внезапно ставших «идейными». В сталинские времена (разве что за исключением периода «ежовщины») именно они составляли основную массу контингента ГУЛАГа, но поскольку мемуары и историко-философские трактаты о той эпохе писали не они, а «интеллигенты» (типа И.А.Бунина и А.И.Солженицына) их за людей не считали, то о ГУЛАГе у нынешних поколений «гуманистов»-абстракционистов сложилось иное представление.

Вторая группа тех, кто оказался вне «партии власти» (вне сферы управления), — это более или менее добропорядочные люди, которые, по крайней мере, до катастрофы, уничтожившей СССР, более или менее добросовестно работали по освоенным ими профессиям вне сферы управления. И именно потому, что такие люди есть и их много, возникает вопрос: Почему они не препятствовали захвату сферы управления мафиозно организованной корпорацией идиотов и негодяев либо пытались этому воспрепятствовать, но не достигли успеха?

Ведь если бы эти люди, чья добропорядочность доказана практически их трудом вне сферы управления и их жизнью в целом, вошли во власть а, также и в те общественные институты, что в большей или меньшей мере связаны с первыми этапами полной функции управления в отношении общества (наука и система образования), — то к 1985 г. на всех уровнях иерархии партийной и государственно-хозяйственной власти в СССР стояли бы другие по своим нравственно-этическим качествам и миропониманию люди. В таком варианте истории в науке, в государственной и в бизнес- власти просто не было бы места таким деятелям как А.Н.Яковлев, А.Г.Аганбегян, Т.И.Заславская [524], М.С.Горбачёв, А.А.Собчак, Б.Н.Ельцин, Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс, В.С.Черномырдин, Б.Е.Немцов, С.В.Кириенко, Б.А.Березовский, В.А.Гусинский, А.В.Абрамович, М.Б.Ходорковский, М.Д.Прохоров и многим другим.

Вследствие этого для перестройки и последующих идиотско-негодяйских реформ в духе либерально-буржуазного криптоколониального капитализма в нашем обществе не было бы предлогов, главными из которых стали:

· научно-техническое и экономическое отставание СССР в массово производимой продукции от наиболее развитых [525] капиталистических государств;

· нравственно-этические проблемы во взаимоотношениях «партии власти» и остального общества в виде ничем не оправданного преимущественного доступа представителей «партии власти» и членов их семей к потреблению общественного богатства и нараставшей год от года в послесталинские времена безответственности представителей «партии власти» и членов их семей за недоработки, злоупотребления должностным и социальным статусом и за явные преступления;

· алкоголизация жизни общества и генерируемые ею преступность, люмпенизация и биологическая деградация населения, что стало прогрессирующе нарастающей составляющей политики Политбюро ЦК КПСС в послесталинские времена[526].

Ответ на последний поставленный вопрос по существу — тот же самый, что и ответ на вопрос о причинах порочности сложившегося к настоящему времени управленческого корпуса и его недееспособности в решении задач общественного развития: не то по своему содержанию и характеру вузовское образование; не то по своему содержанию и характеру всеобщее обязательное школьное образование; неправильное воспитание в семье — прежде всего в аспекте формирования у детей — будущих взрослых — понимания ими смысла жизни как инициативной заботы и ответственности за настоящее и будущее и волевых качеств. Но специфика ответа — несколько иная.

Дело в том, что с позиций владельцев и заправил любой толпо-«элитарной» культуры, идеальный простолюдин это — тот, кто обучен профессии, честно трудится, законопослушен вне трудовой деятельности, «ментально» лоялен сложившейся социальной организации [527], и при этом не встревает в реальную политику, т.е. не вторгается в сферу управления общественной жизнью в целом со своим целеполаганием и волей, направленной на достижение поставленных им целей. [528]

Даже те виды деятельности, которые основываются на знаниях и навыках управленческого характера, в толпо-«элитарных» культурах оказываются под властью этого принципа, примером чего является лозунг «армия вне политики», власть которого над умами командного состава армии, флота и спецслужб, облегчила совершение государственных переворотов в 1917 и в 1991 гг., а на протяжении всех 1990‑х позволяла марионеточной клике «гайдаров-чубайсов-мау», олицетворяемой «всенародно избранным» Б.Н.Ельциным, разорять страну.

Именно вследствие воздействия принципа «армия вне политики» в разное время, в разных исторических обстоятельствах Л.Г.Корнилов, Л.Я.Рохлин оказались не готовыми к тому, чтобы благотворно ответить на «вызовы времени», проявили себя как плохие политики и потерпели крах в своих начинаниях; а другие, вследствие политической слепоты, сопряжённой с амбициозностью, были втянуты в заведомо антирусские политические проекты (М.В.Алексеев, А.В.Колчак, Г.К.Жуков, А.И.Лебедь, П.С.Грачёв).

Соответственно во всех толпо-«элитарных» культурах всегда наличествует составляющая, которая так или иначе ориентирована на воспроизводство в преемственности поколений такого рода «идеального простолюдина». Эта составляющая реализует себя как через социальную организацию и деятельность общественных институтов, так и через эгрегориальную компоненту жизни общества. Она обладает своею спецификой в каждом культурно своеобразном обществе. При этом она более устойчива и сохраняет себя и свою функциональность даже после изменения законодательства и политической организации общества, поскольку работает большей частью на основе разного рода психологических автоматизмов — как уровня сознания, так и бессознательных, а не на основе осмысленно целесообразной воли каждого из множества людей. И в силу последнего обстоятельства особую роль в этой системе воспроизводства «идеальных простолюдинов» играют родовые эгрегоры.

На протяжении многих веков господства сословно-кастового кланово-иерархического строя на Руси система воспроизводства в преемственности поколений «идеального простолюдина» — раба и невольника[529] — тоже действовала. Вследствие этого в информационно-алгоритмическом обеспечении родовых эгрегоров простонародья не было информации и алгоритмики общесоциальной значимости, на основе которой индивид мог бы выйти за пределы той или иной узкопрофессиональной деятельности и из Я-центричного круга интересов, географически локализованных в непосредственной близости от его места жительства, а тематически — в сфере его профессиональной деятельности. Это характерно для подавляющего большинства родовых эгрегоров простонародья, за исключением тех родо́в, в которых кто-либо из предков смог включиться в эгрегоры генетического ядра соответствующего народа или региональной цивилизации, вследствие чего право доступа к информации и алгоритмике эгрегора генетического ядра передавалось его потомкам по родовым линиям. Но для своей реализации в жизни такое «эгрегориальное право» должно быть востребовано индивидом осмысленно волевым порядком, к чему культура и уклад толпо-«элитарных» обществ не только не предрасполагают, но и норовят подавить самочинное вторжение простолюдинов в сферу исключительной «компетенции» «элиты».

Кроме того, в эту характеристику родовых эгрегоров простонародья не укладывается и информационно-алгоритмическое содержание родовых эгрегоров представителей еврейско-иудейских диаспор повсеместно, в том числе и на территории Русской многонациональной региональной цивилизации. Как можно понять из ранее сказанного в разделах 4 и 6, это — следствие той особой миссии, которая возложена на еврейско-иудейские диаспоры хозяевами и заправилами библейского проекта порабощения человечества от имени Бога. Вследствие этого значимая доля представителей еврейско-иудейской диаспоры всегда психологически готова взять власть, в особенности в отношении этнического окружения диаспоры.

Пояснив эти принципиальные положения, обратимся к содержанию алгоритмики других конфессионально обусловленных эгрегоров, фрагментами которых были родовые эгрегоры большей части простонародья Российской империи.

Исторически реальное христианство (в том числе и его «православная» ветвь, культивируемая иерархией РПЦ на протяжении последнего тысячелетия) прямо и беззастенчиво направлено на формирование «идеального простолюдина» — раба-невольника:

«Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» (К Ефесянам послание апостола Павла, 6:5-8)[530].

Эта программа поведения на протяжении веков успешно внедрилась в родовые эгрегоры той части простонародья, которая составляла большинство славянского и этнически иного принявшего «православие» населения и не принадлежала к знахарским ведическим кланам, чьи родовые линии уходят в докрещенскую древность, а родовые эгрегоры несут иную информацию и алгоритмику.

В той части простонародья, которая исповедовала исторически реальный ислам, доработанный для обслуживания политических нужд «элиты» (также как и исторически реальное христианство), в психику людей внедрялась мысль, что «на всё воля Аллаха» и при этом никак не разъяснялось, как, следуя воле Аллаха, каждый человек ОБЯЗАН и может реализовать своё предназначение — быть наместником Аллаха на Земле. «Воля Аллаха» в аспекте политической организации жизни общества истолковывалась как внутрисоциальная власть «элиты» и персональная власть кого-то из её лидеров-олицетворений, в ряде случаев официально именуемых титулом «повелитель правоверных» вопреки тому, что из Корана однозначно ясно:

· единственный повелитель правоверных — Бог, по-арабски — «Аллах»,

· между Ним и претендующими на правоверность никто другой становиться не в праве; и тот, кто принимает отсебятину таких «повелителей правоверных» за «волю Аллаха», — отступник от Бога и истинного Ислама[531].

В той части населения, которая исповедовала буддизм, в качестве смысла жизни культивировалось две идеи:

· вырваться из череды перевоплощений,

· и терпеть происходящее в жизни с беспредельным смирением, поскольку все тяготы жизни нынешней — «кармическое воздаяние» за грехи прошлых жизней[532].

При этом буддистская обрядность, архитектура дацанов и нормы поведения в них верующих, по нашим впечатлениям, наиболее «продвинутая» в сопоставлении с другими в деле унижения человека перед своей «элитой» — «просветлённо-пробуждённым» буддистским духовенством.

Таково информационно-алгоритмическое обеспечение конфессионально обусловленных эгрегоров, под властью которых были родовые эгрегоры простонародья к 1917 г.

Исторически реально, что Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила те сословно-кастовые и частно-собственнические финансовые ограничения, которые в Российской империи не позволяли большинству простонародья реализовать свой познавательно-творческий личностный потенциал в деле общественного развития. И вследствие этого в советскую эпоху многие выдающиеся деятели разных отраслей, чьё личностно-психологическое и профессиональное становление пришлось на 1910‑е — 1930‑е гг., смогли освоить и реализовать свой познавательно-творческий потенциал так, как это было невозможно в любые иные памятные отечественной истории времена[533].

И если обратиться к воспоминаниям тех детей рабочих и крестьян, чьё детство и юность пришлись на годы революции и гражданской войны, то выясняется: когда гражданская война завершилась и страна вступила в период восстановления и развития, они хотели в этом соучаствовать — в качестве рабочих, земледельцев, инженеров, врачей, учителей, учёных; кто-то хотел стать артистом, художником, деятелем иных искусств; но мало кто хотел стать профессиональным управленцем — партийным или государственным деятелем[534]; мало кто хотел, даже после ужасов гражданской войны, которые многие из них прочувствовали лично, стать командиром Рабоче-крестьянской Красной армии и флота.

Последнее стало проблемой для кадровой политики большевиков. И для того, чтобы упрочить позиции и расширить долю идейно убеждённых большевиков в командном составе Вооружённых сил СССР, в конце 1920‑х — первой половине 1930‑х гг. ЦК ВКП (б) осуществил несколько специальных наборов[535] членов партии из рабочей молодёжи, выпускников рабфаков[536] для обучения в учебных заведениях всех родов войск. Те же, кто не желал становиться командирами, имели право отказаться от спецнабора, но подлежали исключению из партии как нарушители партийной дисциплины. И многие так и сделали, после чего никто не помешал им ни поступать в гражданские вузы, ни продолжать работать в народном хозяйстве (т.е. за отказ учиться военному делу и служить по спецнабору ЦК ВКП (б) репрессий в форме отсидки в ГУЛАГе и т.п. кошмаров — не было: законность соблюдалась).

Но многие призванные по спецнаборам ЦК, честно отслужив в Вооружённых силах СССР по 25 и более лет и сделав неплохую по меркам военного профессионализма карьеру, на склоне своих лет продолжали сожалеть, что спецнабор ЦК не позволил им реализовать мечты своих детства и юности, хотя они вполне осознавали, что долг большевика быть готовым к защите социалистического Отечества [537] военной мощью страны был насущной потребностью тех лет и они исполнили его по совести и чести.

И эти исторические факты приводят к вопросу: А кто в те же самые годы хотел стать государственным деятелем и делать карьеру в партийно-государственном аппарате?

Оказывается, что делать карьеру в качестве управленцев, в том числе и в государственном аппарате, желали оставшиеся в Советской России представители тех групп населения Российской империи, которая обозначается словом «интеллигенция», т.е. получившие образование от неполного среднего и выше; а также и дети дореволюционной «интеллигенции».

Если бы Николай II своею внешней и внутренней политикой, эгрегориально подчинённой антирусскому имперскому эгрегору Великобритании через императрицу Александру Фёдоровну [538], не довёл страну до революции и краха прежнего общественного уклада[539], то в отличие от детей простонародья, все дети «интеллигенции» занимались бы кто чем: кто-то бизнесом, кто-то начал бы делать чиновничью или военную карьеру, кто-то преуспел бы в науке, в инженерном деле, в искусствах и т.п. И реальность такова, что подавляющему большинству из них Великая Октябрьская социалистическая революция не только не открыла каких-либо новых возможностей личностной самореализации, но в чём-то их и ограничила. Прежде всего ограничила потребительские возможности, понизила уровень потребления их семей и разрушила какие-то надежды на рост социально-иерархического статуса в буржуазном толпо-«элитарном» обществе империи[540].

Тем не менее, они были как минимум грамотны, в отличие от примерно 85 % представителей простонародья, не умевших подчас ни читать, ни писать, и уже это было достаточным в ту эпоху для того, чтобы при публичной показной лояльности Советской власти войти в её сферу управления. Кто-то из них так и остался аполитичным потребителем либо «внутренним эмигрантом» и врагом Советской власти и идеалов социализма, а кто-то принял смысл эпохи и честно служил народу.

Но и это не всё. Если обратиться к истории гражданской войны, — к тому, как она запечатлелась в памяти детей той эпохи, — то выявится ещё один значимый для понимания последующей истории факт. Там, где Советская власть, первоначально установленная на всей территории Российской империи, не оккупированной Германией и Австро-Венгрией, сменялась властью белогвардейских режимов, детвора в уличных играх в войну[541] разделялась соответственно тому, на чьей стороне в гражданской войне были взрослые члены их семей[542]. Разделение носило ярко выраженный классовый характер: дети рабочих и крестьянской бедноты — по одну сторону «линии фронта», дети лавочников, кулаков, попов, многих представителей «рабочей аристократии» (наиболее высокооплачиваемых высококвалифицированных рабочих) и пробеляцки настроенной части прочей «интеллигенции» — по другую. И если в уличных играх в войну красные дети побеждали на территории, находившейся под властью белых, то белоказаки вступали в детские игры на стороне своих, и красная детвора оставляла поле боя под угрозой, а иногда и в результате применения нагаек.

Но в конце концов взрослые красные победили, и началась мирная жизнь страны без какой-либо реальной перспективы реставрации капитализма (а тем более — сословно-кастового строя и монархии) в обозримой перспективе[543]. Детишки, в годы гражданской войны игравшие в войну на улицах с ясным осознанием того, кто чей враг и почему, — подросли. Красные стали вступать в комсомол[544]. А белые? — Белые… тоже стали вступать в комсомол, либо публично заявив об отказе от своих «классово чуждых» родителей и о разрыве связей с ними, либо там, где их никто не знал, поскольку семьи, поддерживавшие белых в годы гражданской войны, избавляясь от наследия прошлого, достаточно часто меняли место жительства и придумывали себе новые биографии.

Прошло ещё некоторое время. Комсомольцы обеих разновидностей выросли, начали вести взрослую жизнь и многие из них стали членами правящей партии. Во второй половине 1930‑х гг. выяснилось, что дети красных стали рабочими, земледельцами, инженерами, врачами, учителями, командирами Красной армии и флота (в том числе и в результате спецнаборов ЦК ВКП (б) о чём было сказано ранее) и т.п. А дети белых? — Не все, но многие, — кто в торговле, а кто в исполкоме[545] и прочих формирования бюрократии, а некоторые уже успели сделать карьеру в «органах» ВЧК-ОГПУ-НКВД[546].

Что касается представителей еврейско-иудейской диаспоры, то к началу революции подавляющее большинство еврейского населения империи были грамотны — как минимум умели читать и писать. Этого было достаточно для того, чтобы начать работать и делать карьеру в партийно-государственном аппарате новой власти. И если не большинство, то изрядная доля еврейско-иудейской диаспоры поддержала революцию, в том числе просто потому, что среди её руководителей на всех уровнях было множество «своих» и в революции была иудейско-интернацистская составляющая. Кто-то из них стал убеждённым большевиком и доказал это своею работой на благо социалистического многонационального Отечества, доказал жизнью, и даже — гибелью, часто — гибелью несправедливой и жестокой в застенках самого́ же СССР. А кто-то, как был воспитан в духе библейского интернацизма и иудейского высокомерия, так и сохранил этот дух в себе до конца своих дней и передал его своим детям и внукам[547], успев навредить СССР не мало в период своей активной жизни[548].

В этой связи ещё раз отметим, что интернацисты позаботились о том, чтобы представители офицерского корпуса и чиновничества империи в революции 1917 г. и в гражданской войне выступили в качестве противников постреволюционной власти. Кампания убийств офицеров флота в Гельсинфорсе[549] и повсеместно в армии, успешно проведённая ими после февральской (пуримской) революции 1917 г., была направлена именно на то, чтобы освободить вакансии для своей периферии в постреволюционной власти в России.

Так информационно-алгоритмическое обеспечение родовых эгрегоров простонародья, задав в детстве и юности интересы — смысл жизни, — выразилось в статистике трудоустройства и трудовой деятельности взрослых в первые десятилетия Советской власти.

И аналогичное как бы не мотивированное сосредоточение интересов представителей простонародья вне сферы управления характерно для всех толпо-«элитарных» культур. Сам выходец из простонародья, создатель «автомобильной империи», Генри Форд I, по сути своей деятельности — один из первых американских большевиков[550] и противник мирового иудейского интернацизма, не вдаваясь в анализ процессов формирования именно такой статистически преобладающей психологии, отмечал:

«Отбор <кандидатов для продвижения на руководящие должности> не труден. Он происходит сам собой вопреки всякой болтовне о недостатке случаев выдвинуться вперёд. Средний работник больше дорожит приличной работой, чем повышением.

Едва ли более 5 % всех тех, кто получает заработную плату <т.е. активного взрослого населения>, согласятся взять на себя сопряжённые с повышением платы ответственность и увеличение труда <т.е. увеличение заботы об общем деле>. Даже число тех, которые хотели бы подняться в начальники бригад, составляет только 25 %, и большинство из них изъявляют готовность на это лишь потому, что оплата здесь выше, чем у машины. Люди с влечением к механике, но боящиеся собственной ответственности, по большей части, переходят к изготовлению инструментов, где оплата значительно выше, чём в обыкновенном производстве. Подавляющее большинство, однако, желает оставаться там, где оно поставлено. ОНИ ЖЕЛАЮТ БЫТЬ РУКОВОДИМЫМИ, ЖЕЛАЮТ, ЧТОБЫ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ДРУГИЕ РЕШАЛИ ЗА НИХ И СНЯЛИ С НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ <И ЗАБОТУ>[551]. Поэтому главная трудность, несмотря на большое предложение, состоит не в том, чтобы найти заслуживающих повышения, а <в том, чтобы найти> желающих получить его» (выделено нами при цитировании, Г.Форд. Моя жизнь, мои достижения, гл. 6. «Машины и люди»).

Причём Г.Форд ведёт речь о США, где, как принято думать в кругах либеральных, личность изначально была более свободна, социальная организация — более демократична, а население в целом — более инициативно, креативно и коммуникабельно, нежели в монархической и постмонархической Европе и тем более — в России, «стране рабов и жандармов». Т.е. воздействие информации и алгоритмики родовых эгрегоров простонародья в аспекте формирования смысла жизни личности, уводящее интересы индивида от сферы управления, — объективная данность для всех толпо-«элитарных» культур.

Но всё же, если обратиться к биографиям тех выходцев из простонародья, кто смог реализовать себя в профессиях вне сферы управления, необходимо отметить, что эти люди были добросовестны в труде и чётко САМИ осознавали границы, по выходе за которые они утрачивали компетентность. Осознавая пределы своей компетентности, они в иные сферы деятельности не встревали ни с советами, ни для того, чтобы «показать себя»[552], а доверяли тем профессионалами, которые в них работали; в комплексных проектах, осуществление которых требовало работы профессионалов разной специализации, они высказывали свои пожелания в отношении тех результатов, которые они желали бы от них получить для обеспечения их собственной деятельности.

Но в силу узости профессионализма увидеть проект в целом и оценить качество управления им и профессионализм координаторов-руководителей они в большинстве своём не могли. По этой же причине они редко когда могли безошибочно осознанно-мотивированно вдвинуть из своей среды новых дееспособных руководителей.[553]

Вопросы социального статуса, обусловленного сферой деятельности и занимаемой должностью, в условиях строительства социализма и коммунизма, идеалам которого они были привержены, их не интересовали. Не интересовал их вопрос и о стяжании личного богатства, чтобы выделиться в потреблении благ над другими[554].

И таким же было их отношение ко всему, что происходило в сфере управления, на протяжении всей их жизни: и в Сталинскую эпоху, и в более поздние времена, когда бюрократия, оформившись как эксплуататорский класс и слившись с международной мафией «братанов»-масонов, взяла курс на реставрацию криптоколониального капитализма и расчленение страны — считая себя некомпетентными в деле управления государством, они высказывали свои пожелания и в целом с доверием относились к деятелям партии и государства, предполагая, что кадровая политика в партийном и государственном аппарате строится на отборе лучших по знаниям, нравственно-этическим и деловым качествам[555].

И хотя сфера управления не была для представителей тех поколений выходцев из простонародья притягательной, тем не менее, если дело, которое они избрали, требовало, чтобы профессионал не-управленец принял на себя функции управленца, то люди осваивали и эти функции. Некоторые из них становились выдающимися управленцами в своих отраслях деятельности: авиаконструктор А.С.Яковлев, артиллерийский конструктор В.Г.Грабин, С.П.Королёв — из числа таких людей.

< 2015-06-16

2015-06-16 399

399