Место проведения: зал селекторных совещаний Административного здания

филиала «Газопромысловое управление»

Члены жюри:

| Изосимов Дмитрий Игоревич - | заместитель начальника управления – начальник Ямбургской геологической службы Управления геологии, разработки и лицензирования месторождений; |

| Гайфуллин Ильгиз Баграмович - | начальник службы газоконденсатных исследованийУправления геологии, разработки и лицензирования месторождений; |

| Кожухарь Руслан Леонидович - | инженер-программист I категории отдела программно-математического обеспечения Управления геологии, разработки и лицензирования месторождений. |

Модератор: Чукланова Софья Петровна

8-922-048-33-14

| № п/п | ФИО докладчика | Время выступления | Тема доклада |

| Свечникова Анна Александровна ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 09:20-09:40 | Проблема освоения малых месторождений ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на юго-западе Ямало-Ненецкого автономного округа | |

| Фуникова Екатерина Николаевна ООО «ТюменНИИгипрогаз» | 09:40-10:00 | Концепция научных исследований, направленных на доразведку краевых частей месторождений в неокоме Западно-Сибирской плиты | |

| Загоровский Юрий Алексеевич ООО «Газпром геологоразведка» | 10:00-10:20 | Флюидодинамическая интерпретация данных сейсморазведки МОВ ОГТ 3D | |

| Миронов Андрей Алексеевич ООО «Газпром добыча Уренгой» | 10:20-10:40 | Особенности геологического строения и разработки нефтяных оторочек УНГКМ. Применение сайклинг-процесса | |

| Кофе-брейк 11:00-11:30 столовая Административного здания филиала «Газопромысловое управление» |

После окончания работы секции, выступающим предлагается принять участие в работе секции №2 «Добыча и разработка углеводородного сырья» в качестве слушателей.

|

|

|

«ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ МАЛЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

Свечникова А.А.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

отдел лицензирования и недропользования

Основным направлением государственной политики согласно Государственной программе РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №322 является оценка нефтегазоносного ресурсного потенциала, создание новых сырьевых баз для добычи УВС, обеспечение прироста добычи из месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В рамках достижения целей Программы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Общество) выполняет мероприятия по геологическому изучению недр и восполнению минерально-сырьевой базы Общества, в том числе малых месторождениях, где выявленные залежи углеводородов, как правило, небольшие по размерам, запасам газа и жидких углеводородов. Для восполнения запасов, обеспечения их воспроизводства на перспективу и поддержания необходимого уровня добычи необходимо вводить новые месторождения углеводородов, которые приходятся в основном на мелкие и мельчайшие месторождения.

|

|

|

В период с 2002 по 2009 гг. в пределах Восточно-Тэрельского участка Обществом пробурено 17 геологоразведочных скважин и проведено 1665,17 км2 сейсморазведочных работ МОГТ 3Д. В результате проведённых геологоразведочных работ открыто несколько мелких месторождений: Ленское, Южно-Ленское, Южно-Кыпакынское, Кутымское и Нинельское месторождения.

В географическом отношении Кутымский, Южно-Кыпакынский, Ленский, Южно-Ленский лицензионные участки расположены в восточной части Западно-Сибирской равнины, между Южно-Русским и Харампурским промузлами, в зоне преимущественно развивающейся инфраструктуры ОАО «Роснефть».

В целом на рассматриваемых месторождениях запасы газа по категории С1 – 11,9 млрд.м3, по категории С2 – 49,9 млрд.м3; конденсата 1,4 т и 9,5 млн.т.; нефти 0,941 млн.т и 2,869 млн.т. соответственно. Ресурсы газа по категории С3 оцениваются величиной 17,9 млрд. м3, конденсата 0,94 млн.т., нефти 0,985 млн.т. Основные запасы углеводородов сосредоточены на Южно-Кыпакынском лицензионном участке.

В связи с получением добычных лицензий, главной целью геологоразведочных работ на участках становится доразведка открытых месторождений и выполнение лицензионных обязательств в части разработки месторождений, проектов обустройства, подсчетов запасов углеводородных залежей и сроков начала разработки.

Проведение геолого-разведочных работ и дальнейший ввод небольших по запасам месторождения может рассматриваться только в комплексной программе освоения мелких месторождений юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. К сожалению, государством не была своевременно разработана и учтена комплексная программа освоения небольших месторождений углеводородного сырья и перспективных районов нефтегазодобычи. Лицензирование происходило хаотично, что привело к тому, что мелкие по запасам месторождения распределились по разным компаниям, в зоне полного отсутствия инфраструктуры. Освоение малых месторождений, принадлежащих Обществу, планировалось совместно с месторождениями Кынско-Часельской группы и Тэрельским месторождением, принадлежащих соседним недропользователям. Однако, в связи с задержкой программ освоения месторождений соседними недропользователями до 2015 года, экономический эффект от проведения геолого-разведочных работ и дальнейшего отдельного освоения малых месторождений Общества стал ниже норм рентабельности принятых по Обществу.

Следует отметить, что Обществом приняты обязательства по изучению малоперспективных участков недр с точки зрения коммерческой эффективности, но имеющих существенное значение в плане социального развития региона. Проводя геологоразведочные работы на новых удаленных от инфраструктуры месторождениях углеводородного сырья, Общество выполняет важную правительственную задачу по освоению перспективных участков недр, приросту запасов и поддержанию уровней добычи углеводородного сырья.

«КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОРАЗВЕДКУ КРАЕВЫХ ЧАСТЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В НЕОКОМЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ»

Фуникова Е.Н.

ОАО «ТюменНИИгипрогаз»

Обычно краевые части месторождений характеризуются сложным геологическим строением, низкой степенью изученности и проблематичной перспективой нефтегазоносности. На фоне высокой степени изученности эксплуатационным бурением свода поднятия в контуре выявленной нефтеносности (порядка 400 скважин на площади 20*5км) его окраинные участки характеризуются крайне низкой степенью изученности как сейсморазведкой, так и глубоким бурением. В подобной ситуации доразведка краевых частей залежей «проходит длительное время с помощью эксплуатационного бурения скважина за скважиной, продвигаясь к контуру нефтеносности до получения первого отрицательного результата» [1].

|

|

|

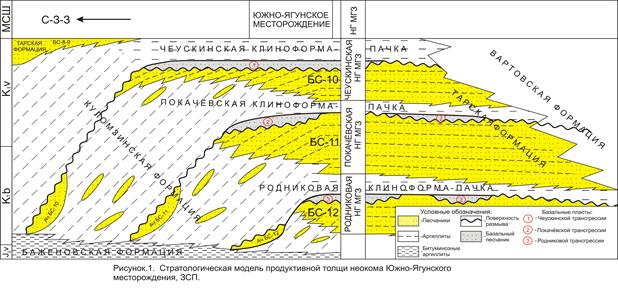

Суть данной концепции заключается в необходимости переосмысления принципов расчленения осадочных толщ с упором на генетические признаки отложений на всех уровнях иерархии от регионального до локального, послойного с применением формационного анализа и цикличности осадконакопления.

Стоит заострить внимание на следующих основных положениях концепции применительно к локальным объектам, типа Южно-Ягунского месторождения:

– большое внимание уделяется необходимости учета местоположения исследуемого объекта в общей иерархии нефтегазоносных объектов, т.к. каждый уровень организации вещества требует своего индивидуального подхода к изучению;

– важно учитывать местоположение исследуемого объекта в составе общей генетической классификации с учетом как седиментационных, так и постседиментационных процессов, протекающих в недрах при погружении;

– в этой связи первостепенное значение приобретает вопрос о выявлении и внимательном изучении так называемых переходных слоев или граничных интервалов разреза. Этот вопрос, имеющий большое значение для решения многих практических задач нефтяной геологии, поднимался еще на рубеже XIX–XX веков выдающимися русскими учеными С. Н. Никитиным и Ф. Н. Чернышевым [2];

– постоянным является усовершенствование и разработка комплексной методики картирования зон концентрации литологических ловушек, выявление закономерностей их размещения. Для каждого иерархического уровня исследований и генетического типа отложений, методические подходы будут очевидно содержать свои нюансы;

– несомненно, однако, что главной частью любой методики картирования на любом уровне иерархии при интерпретации и литолого-фациальном анализе материалов ГИС и МОГТ, особенно при ограниченном керновом материале, является представление о теоретической модели формирования и размещения скоплений коллекторов и экранов [3]. Нет необходимости доказывать, что для каждого генетического типа отложений ожидаемые результаты будут различны;

|

|

|

– исключительно важным и показательным с точки зрения формирования и постоянного усовершенствования концепции геологических исследований, является изучение нижнемелового клиноформного комплекса Западной Сибири, где сфокусировались основные вопросы и проблемы, встающие перед нефтяной геологией на современном, по существу, неантиклинальном этапе поисков и разведки. Это, прежде всего, масштабность содержащего литологические ловушки объекта, позволяющая говорить о восстановлении уровня добычи, несмотря на выработанность фонда сводовых залежей;

К настоящему времени в ачимовской толще закартировано более 330 крупных многопластовых резервуаров, пока еще слабо изученных. Подшельфовые песчаные линзы наблюдаются в виде «цепочек» вдоль бровок по продуктивным пластам БС6, БС10, БУ16 и др.;

– нет особой необходимости доказывать, что все три названные уровня генезиса литологических и структурно – литологических резервуаров следует изучать. Причем делать это нужно внутри каждой клиноформы одновременно, не в отрыве друг от друга, т.к. это ряд единовременных генетически связанных объектов. Эти образования, практически синхронные и отвечают определенным этапам регрессии бассейна и соответственно, мегазонам нефтегазоносности. Таких регионально развитых мегазон сейчас закартировано порядка 25 [4].

– предусматривается определенный комплекс построений в соответствии со степенью изученности краевых территорий и качества накопленных фондовых сейсмических и буровых материалов. Думается, что для всестороннего их анализа ставить дорогостоящую, высокоточную сейсморазведку нет необходимости. На первом этапе неплохие результаты можно получить на основе стандартной сейсморазведки и имеющихся глубоких разведочных скважин, пусть даже и единичных, путем построений палеотектонических и структурных карт и послойных разрезов, с учетом детальной информации полученной на сводах месторождений используя метод обычной экстраполяции. Так, например, установлено, что существует определенная прямая взаимосвязь между песчанистостью на склонах клиноформы и краевых частей сводов с генетически связанными с ними песчаниками на шельфе. Для этого и нужны палеотектонические карты, чтобы эту связь проследить.

Такой, казалось бы, самый обычный, но системный набор стандартных материалов (данные ГИС и МОГТ) и классических построений, таких как карты распределения фильтрационно-емкостных свойств, палеотектонические карты и последующий модельный подход к их целенаправленному анализу поможет значительно удешевить и ускорить процесс доразведки краевых частей месторождений. Он должен предшествовать постановке дорогостоящих высокоточных сейсморазведочных работ на территориях, дефицитных в отношении нефтегазоносности. Комплекс приведенных научно-производственных мероприятий полезен и необходим в практике геологоразведочных работ по наращиванию запасов на хорошо освоенных месторождениях в неокомском нефтегазоносном комплексе (Западно-Сибирской плиты).

Список литературы:

1. Потрясов А. А., Скачек К. Г., Гарифуллин И. И. Доразведка краевых частей крупных месторождений с высокой степенью изученности // Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Т. 1. Ханты-Мансийск: Изд. дом «Издат. Наука Сервис», 2007. С. 229–236.

2. Джафаров И. С., Белонин М. Д., Трушкова Л. Я., Шиманский В. В., Остапенко С. В., Хафизов С. Ф. Концепция научно-производственных исследований, обеспечивающих эффективность ГРР по восполнению ресурсной базы углеводородного сырья на современном этапе освоения недр // Нефтегазовая геология на рубеже веков. Т. 1. Фундаментальные основы нефтяной геологии. Санкт-Петербург, ВНИГРИ, 1999. С. 42–49.

3. Марковский Н. И. Палеогеографические основы поисков нефти и газа. М.: Недра, 1973.

4. Нежданов А. А., Пономарев В. А., Туренков Н. А., Горбунов С. А., Геология и нефтегазоносность ачимовской толщи Западной Сибири. М.: Изд-во Академии горных наук, 2000. 247 с.

«ОТРАЖЕНИЯ КАНАЛОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ФЛЮИДОМИГРАЦИИ НА МАТЕРИАЛАХ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ МОВ ОГТ 3D В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»

Загоровский Ю.А.

ООО «Газпром геологоразведка»

По мере повышения качества сейсмических материалов, мы можем расшифровывать и использовать всё большую долю огромного количества информации, содержащейся в сейсмической записи. Из них можно извлекать информацию о неоднородностях акустических свойств горных пород (сейсмические образы) и, связывая её с априорной геологической информацией, прогнозировать границы геологических тел различного характера. Таким образом из сейсмических материалов можно извлекать информацию о тектонических, литологических границах, флюидных контактах.

Часто сложно понять, что именно отражает сейсмический образ. Так например было с аномалиями типа «инверсионно-кольцевая структура» (рисунок 1). Прошло немало лет со времени их открытия до того, как детальным скоростным анализом, а затем и бурением скважины Хальмерпаютинская 2099, было доказано, что это - скоростные аномалии, вызванные резким повышением порового и пластового давления (зоны АВПД) [1, 2]. Такие объекты, названные «аномально-кольцевыми зонами» (АКЗ), широко распространены в глубоких впадинах Западно-Сибирского бассейна (Большехетская, Южно-Карская) и мира (Прикаспийская впадина, Мексиканский залив, Берингово море).

АКЗ – не единственные видимые на материалах сейсморазведки МОВ ОГТ в Западно-Сибирском бассейне следы внедрения углеводородов в толщи горных пород. На сейсмических разрезах наблюдаются газо-жидкостные контакты (ГВК), следы защемлённого газа в отложениях сеномана, ореолы вторжения в газа в вышележащие глинистые толщи.

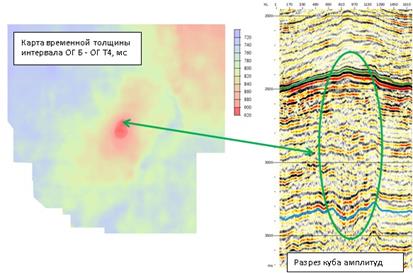

Очевидно, что для изучения вертикально ориентированных в пространстве объектов, каковыми являются каналы флюидомиграции, нужна информация о вертикальных изменениях формы сигнала сейсмической записи. Для того, чтобы её получить, нужно исключить из сейсмического волнового поля латеральные неоднородности, обусловленные литологическим строением пластов. В тех же интервалах разреза Западно-Сибирского бассейна, где изменения акустических свойств горных пород по напластованию незначительны, огромному количеству аномалий сейсмической записи можно дать флюидодинамическую интерпретацию.

Пример таких интервалов - глубокозалегающие толщи глин, которые могут являться отличным детектором для обнаружения каналов флюидомиграции. В низкоскоростных глинистых интервалах разреза северной части Западно-Сибирского бассейна регулярно встречаются вертикальные аномалии сейсмической записи, слишком локальные, для того чтобы быть вызванными литологическими или тектоническими неоднородностями. Значительная их часть имеет круглую форму, они напоминают круглые отверстия или пузыри 100-1500 м в диаметре. Большая их часть приурочена к толще верхнеюрских-неокомских глин (баженовская свита, медвежья толща, ачимовская толща). Хотя большая их часть не сопровождается заметным прогибанием осей синфазности, кубы когерентности показывают их сходство с АКЗ. Вероятно, подобные аномалии отражают локальную составляющую поля флюидных давлений, очаги АВПД.

Рисунок 1. АКЗ в юрском интервале разреза. Заполярное месторождение

Рисунок 2. Сейсмические аномалии, связанные с процессами вертикальной флюидомиграции через глинистые толщи (Ямбургское месторождение, МОВ ОГТ 3D, куб амплитуд)

Опыт использования флюидодинамических аномалий для освоения залежей нефти и газа в Западной Сибири крайне ограничен. В мировой практике сейсмические образы, подобные представленным на рисунке 2, давно используются для поиска скоплений углеводородов в плотных породах – сланцах [3]. Это субвертикальные зоны, по которым происходит передвижение, миграция глубинных газов, большей частью углеводородных. Такие процессы могут сопровождаться природными флюидоразрывами, возникновением очагов АВПД. В англоязычной литературе за ними закрепилось название Gas Chimney (газовые трубы). Подобные аномалии очень характерны, например, для глубоких впадин Северной Америки, обладающих активным геодинамическим режимом.

На сегодняшний день собрано достаточное количество примеров того, как процессы вертикальной флюидомиграции влияют на строение залежей углеводородов в северных районах Западной Сибири:

1. Процессы вертикальной флюидомиграции могут отклонять контуры газо-водяных контактов от горизонтального положения даже в высокопроницаемых породах. Особенно заметно это влияние на севере бассейна, на месторождениях п-ва Ямал, в зоне, наиболее приближенной к оси спрединга Северного Ледовитого океана и потому наиболее геодинамически, флюидодинамически активной.

2. Влияние флюидодинамических процессов на разработку залежей углеводородов на севере Западной Сибири изучено слабо. Однако, примеры такого влияния известны и описаны в научной литературе [4].

3. В глубоких горизонтах месторождений прогноз каналов флюидомиграции и генетически связанных с ними очагов АВПД поможет избежать аварий.

Процессы вертикальной флюидомиграции, их влияние на строение залежей углеводородов в Западной Сибири необходимо изучать, в том числе, извлекая информацию из материалов сейсморазведки.

Литература:

1. Гиршгорн Л.Ш. Дисгармоничные поднятия в осадочном чехле севера Западно-Сибирской плиты. Советская геология. 1987, № 4. С. 63-71.

2. Адиев Я.Р., Гатаулин Р.М. Кольцевые структуры – «газовые трубы» севера Западной Сибири. Геофизика. 2003, Специальный выпуск к 70-летию «Башнефтегеофизики», С. 23-33.

3. Aminzadeh F. and Connoly D. Hydrocarbon Phase Detection and Ather Application of Chimney Technology. AAPG Int. Conference, Cancun, 2004.

4. Запивалов Н.П., Попов И.П. Флюидодинамические модели залежей нефти и газа. Новороссийск, Изд-во СО РАН, 2003, с.197

«ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК УНГКМ.

2015-06-04

2015-06-04 1555

1555