Все свойства атомов эфира, физические параметры, место в пространстве, форму взаимодействия с окружающими телами определяет структура их собственной пульсации и размеры относительно окружающих молекул. Место нахождения данных атомов у определенного тела обусловливает частоту пульсации, строго синхронизованную с частотой пульсации тела (когда тело, пульсируя, возрастает, атомы эфира, его окружающие, в размерах уменьшаются, образуя в приграничном пространстве гравитационную или электромагнитную волну). Одновременно они пульсируют со своей частотой и с частотой передаваемых (внешних) вибрационных колебаний, синхронизованной относительно своих нейтральных зон, и потому являются передающей средой для всех видов полевых взаимодействий.

Более того, самопульсация атомов эфира приводит к высокой изотропности областей, образуемых этими эфирными частицами. Местонахождение частицы обусловливается совпадением (или пропорциональностью) ее периода пульсации с периодом пульсации окружающего пространства. Постоянное пульсирующее приталкивание атомов эфира, выполняющее функции прижатия, приводит к тому, что пространственное положение и геометрические размеры каждой частицы эфира определяются ее собственными энергетическими возможностями.

Если какие-то внешние или внутренние причины приведут к возрастанию периода колебания данной частицы, то она покинет область своего пребывания и передвинется туда, где напряженность гравиполя меньше. Замедление периода ее собственного колебания переместит ее в зону большей напряженности гравиполя. Изменение собственной пульсации сопровождается перемещением ее в ту область пространства, частота пульсации которой резонирует с ее самопульсацией (следует отметить, что аналогичный процесс — диффузия, отмечается в газах, жидкостях, твердых телах. Наблюдается он и в движении небесных тел: планет, звезд, галактик...). Естественно, что изменение периода колебания частицы сопровождается пропорциональным изменением всех остальных ее свойств. Именно этот механизм настройки пространственной пульсации эфира обеспечивает фоновому (реликтовому) излучению высокую степень изотропности.

Процесс прямой зависимости положения тела в пространстве от частоты его собственного колебания наблюдается на всех структурных уровнях эфирной среды, со всеми телами ¾ от молекул до галактик. Он определяет саму структуру пространства, отсутствие в пространстве хаоса и наличие самодвижения. Все тела занимают то положение в пространстве, которое соответствует их энергетическим возможностям. И эти энергетические возможности самопульсирующих тел и сред, включая эфирное пространство, обусловливают некорректность приложения к ним понятия энтропии как неизменного состояния термодинамической системы, при котором переход упорядоченного движения тела как целого в хаотическое движение его частиц является необратимым процессом.

В свою очередь электромагнитные колебания вызываются двумя видами воздействия на эфирный «монолит» и тела, находящиеся в нем:

• Волновым воздействием, когда вся масса эфира получает вибрацию от некоторого тела (например, от радиоантенны) и вибрации эти распространяются эфирной массой как волны (в полной аналогии с волнами на поверхности воды от упавшего в воду тела), практически без затухания.

• Волновым взаимодействием с движущимися в эфире элементарными частицами: электронами, фотонами, протонами и т.д. Движение этих частиц определяется скоростью их самопульсации, а также плотностью и частотой колебания той области пространства, через которую они проходят (как отдаленную аналогию можно привести пример с возникновением волн на поверхности воды и добавить, что одновременно с волнами частички воды — капли отделяются от поверхности и продолжают самостоятельный полет. Вот эти частички на очень коротком промежутке времени и являются в некотором роде аналогами электронов, фотонов и т.д. Можно представить и более объемную картину волнения и образования летящих водяных капель — шторм на море).

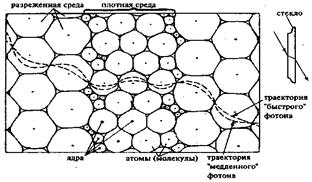

А поскольку эфирное пространство для данных частиц анизотропно, то все волны и частицы (включая световые фотоны) движутся в нем с различными скоростями. И только физические условия прохождения элементарными частицами-фотонами пространства молекул эфира «вынуждает» разноскоростные элементарные частицы «придерживаться» одной скорости (образуя как бы природные ограничения скорости), которую в физике постулируют абсолютной по величине. Между тем уже давно эмпирически доказано, что скорость света зависит не только от анизотропности материала, через который он следует, но и от частоты собственного колебания фотонов, что само по себе свидетельствует о принудительном самодвижении фотонов через прозрачные тела.

Приведу табл. 2 из [29] констатирующую, что «скорость света в вакууме (вакуум в современной физике по О. Митрофанову ¾ «стыдливое название эфира» - А.Ч.)не является универсальной постоянной, не зависящей ни от каких факторов, а монотонно убывает с ростом частоты электромагнитных волн:

Таблица 2

| Частоты электромагнит. волн | 1010, радиоволны | 1015, видимый свет | 1019, γ – лучи | 1022, Еγ – лучи |

| Скорость света | ||||

| Км/сек. |

Конечно, можно игнорировать эмпирические данные, подтверждающие различную скорость световых лучей разной частоты в вакууме, и основываться на постулате об абсолютности скорости света (что и наблюдается в современной физике), но именно это различие обусловливает, как будет показано далее, возможность разложения световых лучей призмой на световые составляющие и их дифракцию.

1.5. Структура пространства

и движение тел в нем

Вещественность эфирного пространства предполагает, как уже говорилось, в первую очередь подобие этого пространства любому вещественному телу. Ибо только подобие свойств эфирного пространства свойствам вещественных тел обусловливает возможность взаимодействия их друг с другом. В то же время количественная величина свойств эфирного пространства отличается от аналогичных свойств тел на такое количество порядков, которое приводит к невидимости (прозрачности) молекул «невесомого» эфира и видимости молекул весомых веществ. И эта невидимость ¾ следствие того обстоятельства, что ядра молекул эфира на 5-8 порядков меньше ядер весомых веществ. Оно-то и определяет основные особенности эфирного пространства и движение в нем весомых тел.

Другое обстоятельство, способствующее прозрачности эфирных молекул, заключается в том, что нейтральные зоны напряженности эфирных межмолекулярных полей не влияют существенно на деформацию элементарных частиц (электронов, фотонов, протонов и т.д.) при прохождении ими нейтральных межмолекулярных зон. И прежде чем знакомиться с механикой движения в эфирном пространстве этих частиц, рассмотрим в самой общей форме структуру и назначение нейтральной зоны на примере нейтральной гравитационной зоны между Землей и Солнцем, исходя из того, что количественные величины параметров, которыми обладают эти тела, действительно соответствуют ныне принятым величинам.

Прежде всего, отметим, что все околосолнечное пространство формируется удельной плотностью каждого элементарного объема (тела) и гравитационным полем Солнца, а все тела, двигаясь в этом пространстве, взаимодействуют с данным гравиполем. Напряженность гравиполя Солнца на его поверхности равна g = 27400 см/с2 и изменяется к периферии по закону gR2 – const, где R – расстояние от центра Солнца до той области пространства, в которой определяется g. При определении напряженности на поверхности вместо R подставляется радиус Солнца. (Отмечу, что принятая величина радиуса Солнца – 695990±10 км [30] весьма сомнительна. Известно из классической механики и ОТО, что траектория луча света от звезд, проходящая у поверхности Солнца, будет под действием его гравитационного поля искривляться на 1-2". Если это так, то лучи света, идущие от края солнечного диска к Земле, тоже искривляются на те же ~ 2". И результатом этой гравитационной рефракции становится уменьшение реального радиуса на ~1,5-2 тыс. км. Следовательно, истинный радиус Солнца оказывается на те же 1,5-2 тыс. км больше, находясь в пределах 697-698 тыс. км. Отсюда и остальные параметры Солнца соответственно изменятся.)

Отмечу, что индивидуальные параметры имеют все небесные тела. И хотя величина поверхностной напряженности этих тел не совпадает с аналогичной напряженностью Солнца, должна существовать такая граница, где напряженность гравиполя тела, в частности планеты Земли и гравиполя Солнца, совпадают. Это совпадение напряженностей, на некотором удалении от поверхности, вокруг всего меньшего тела образует нейтральную зону между телом и Солнцем, а объем эфира от поверхности планеты до ее нейтральной зоны составляет «макропланету», своего рода макромолекулу, в которой планета является «солнечным электроном» или по аналогии для уровня элементарных частиц — эфирную «шубу» электрона.

Рассмотрим в качестве примера геометрические параметры нейтральной зоны между Солнцем и Землей [31]. В разделе 3 будет показано, что с изменением напряженности гравитационного поля находящиеся в нем тела деформируются, и количественные величины их свойств меняются пропорционально этой деформации.

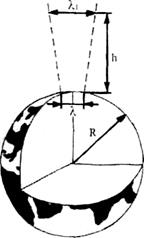

Подобный процесс сопровождает движение фотона в гравитационном поле, который изменяет не только свои размеры, но и частоту. Например, фотон или волна имеет на поверхности Земли длину λ (рис. 4). При перемещении на высоту h длина волны изменится и станет равной λ1. Это изменение длины волны на величину ∆λ (∆λ = λ – λ1)и фиксируется на высоте h как гравитационное красное смещение. Аналогично фотон или волна, идущая из космоса к Земле, имеет на высоте h длину волны λ1, и к поверхности она уменьшается по линейной зависимостидо величины λ. Спектроскоп же зафиксирует у этой волны фиолетовый сдвиг.

Получается примерно следующая качественная картина: световая волна, сжимаясь, как бы немного сжимает гравиполе эфирных молекул, обусловли-вая суперпозицию с ним, что вызывает изменение энергии волны и внешне проявляется как ее преломление. Суперпозиция обеспечивает проникновение волны через поле. Параметры движения волны зависят от плотности окружающего пространства.

Получается примерно следующая качественная картина: световая волна, сжимаясь, как бы немного сжимает гравиполе эфирных молекул, обусловли-вая суперпозицию с ним, что вызывает изменение энергии волны и внешне проявляется как ее преломление. Суперпозиция обеспечивает проникновение волны через поле. Параметры движения волны зависят от плотности окружающего пространства.

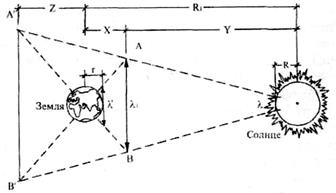

Используя линейную зависимость длины волны от напряженности гравита-ционного поля, рассмотрим движение Рис. 4. светового луча с длиной волны А = 4000 А° от Солнца к поверхности Земли. Поскольку излучение движется в пространстве с изменяемой напряженностью гравитационного поля, то длина волны возрастает до той нейтральной зоны АВ (рис.5.) в которой напряженность гравиполя, Солнца – gо сравнивается с напряженностью гравиполя Земли – g;

go = g.

В районе АВ длина волны λ1, а следовательно, и красное смещение, достигают максимальной на расстоянии между Солнцем и Землей величины, и при дальнейшем движении, под воздействием возрастающей напряженности гравиполя Земли, волна начинает сжиматься таким образом, что ее длина на поверхности Земли становится равной λ' = 4,000003∙10-5 см [25]. Зная длину исходящей λ и получаемой λ′ волны, находим расстояние от Земли X и Солнца Y до нейтральной зоны АВ:

λ′/r = λ1/X; λ/R = λl/Y; (1.14)

Х + Y = R1. (1.15)

Где: r – радиус Земли; R – радиус Солнца; R1 – расстояние от Земли до Солнца.

Решая уравнения (1.14) и подставляя результат в (1.15), определяем расстояние от Земли до нейтральной зоны:

X = 1,3567∙1011 см и Y = 1,4824∙1013 см.

Так, на расстоянии X откладывается ~213 радиусов Земли, а на расстоянии Y ~ 213 радиусов Солнца. Со стороны, противоположной Солнцу, расстояние от Земли до нейтральной зоны А'В', Z = 1,382∙1013 см и на нем укладывается ~217 радиусов Земли, а на суммарном расстоянии Z + R, = 1,5098∙1013 см укладывается также ~217 радиусов Солнца. Если же рассчитать расстояние до нейтральной зоны вдоль орбиты по движению планеты и против него, то оно в обоих направлениях составит около 1,37∙1013 см.

Нейтральная зона образует на значительном расстоянии от Земли своего рода большую несколько деформированную сферу — супермолекулу, центр которой, находясь в постоянном движении, располагается в среднем на 200-300 км под поверхностью Земли с противоположной от Солнца стороны. Земная супермолекула плотно «сидит» в сфере притяжения Солнца, а внешнее воздействие поля Солнца (приталкивание), «сплачивает» ее молекулы, образуя для каждого элемента Земли свою твердость и прочность. Эфир, образующий супермолеку-лу,«сопровождает» в движении по орбите свое ядро — Землю.

Рис.5 Нейтральная зона образует вокруг Земли некую сферу единой напряженности, строго пропорциональную радиусам Земли и Солнца.

Таким образом, нейтральная зона тела в каждом структурном эфирном образовании (от амера до вселенной) обусловливает его существование как отграниченной взаимосвязанной системы того пространства, в котором оно находится.

Супермолекула образует собственное пространство переменной плотности, гравитационной и электрической напряжённости от ядра к нейтральной зоне. Эта плотность представляет собой последовательное чередование эквипотенциальных сфер, качественно отличающихся друг от друга. Взаимодействие между телами начинается с соприкосновения их своими нейтральными зонами, а, следовательно, гравитационными и электрическими полями. Проявление супермолекул можно наблюдать и на поверхности Земли. Например, существующие в Атлантическом океане западнее Англии и южнее Исландии двух поднятий поверхности океана на 65-70 метров есть следствие существования в глубинах Земли плотностных образований – ядер супермолекул (гравиболидов, см. далее).

Супермолекула — очень характерное образование. Эту структуру повторяют молекулы всех без исключения тел вселенной (как макромира, начиная с галактик, так и микромира). В нейтральной зоне, где удельная плотность единицы пространства от планеты и Солнца одинакова, напряженность гравиполя Солнца «плавно» переходит в напряженность гравиполя Земли, обеспечивая последней, как и всем остальным планетам и телам, жесткое закрепление в данной области солнечного пространства. И, следовательно, как и в квантовой механике, отпадает вопрос об устойчивости, как Солнечной системы, так и планетарных образований в ней.

Само же расстояние от центрального тела до нейтральной зоны обусловливается его энергетическими возможностями. И потому изменение расстояния от Солнца до Земли возможно только при изменении собственной энергии одной из них (например, Земли) или обоих. Изменение напряженности гравиполя Земли будет сопровождаться «расширением» или «сужением» расстояние от центра тела до его нейтральной зоны. И, как будет показано далее, такие изменения наблюдаются в действительности.

Нейтральная зона — основной конструктивный элемент любого тела. Именно она образует молекулы конкретного индивидуального вещества — тела. Именно она «выстраивает» структуру и определяет свойства и область нахождения молекул в теле, планет, звезд, галактик и т.д. Именно она противодействует возможности "схлопывания" вещества и «запрещает» существование так называемых «черных» дыр. Именно от ее плотности зависят химические и физические свойства всех веществ. И повторюсь — структура элементов этих веществ, например молекул тел, или галактик, аналогична структуре супермолекулы планеты Земля. Тогда как основой сплошных весомых тел на поверхностях планет становится именно отсутствие за границами тел собственных нейтральных зон.

Самопульсация ядра (например, Земли) передается молекулам эфира, образующим пространство в форме эфирных волн от ее поверхности к нейтральной сферической зоне, в том числе и в направлении Солнца. С другой стороны, от пульсирующего Солнца к той же нейтральной зоне приходят аналогичные волны. Позже мы познакомимся с механизмом их взаимодействия.

Самопульсация и другие движения тел обусловлены также вращением относительно объемов их гравитационных полей и собственной гравитационной деформации от внешних гравиполей. Вращающееся поле тела поляризует его объем и «укладывает» все насыщающие его тела в свой объем в соответствии со сложившейся поляризацией. Похоже, что поляризация достаточно заметна и на Земле, например, по структуре она — поляризованный кристалл.

Чем ближе такая супермолекула к нейтральной зоне между Солнцем и, окружающими звездами, тем неопределеннее ее движение, тем более она подвержена воздействию различных сил, тем больше она напоминает молекулу.

Весомые тела, находящиеся, например, на поверхности Земли, образуются молекулами, имеющими ту же структуру, что и супермолекула. Но в отличие от нее такие молекулы не вращаются по орбите, а соприкасаются своими нейтральными зонами (как, например, и «молекулы» образующие околозвездное пространство), что и обусловливает существование твердого тела. Молекулы газообразных тел в естественных условиях не соприкасаются нейтральными зонами, а жидкие, как, например, вода имеют подвижное соприкосновение — эфирную прослойку в нейтральной зоне. Соприкосновение молекул нейтральными зонами лишает их возможности достаточно быстрого пространственного перемещения относительно друг друга и оставляет им одну форму внутреннего движения — самопульсацию. Все молекулы объема тела пульсируют синхронно, обусловливая синтезирующим взаимодействием определенную ритмику пульсации всему телу, которое вследствие этого тоже пульсирует, но на другом уровне. И потому нейтральная зона не есть жесткое неподвижное образование, а своего рода подвижная сферическая мембрана, отграничивающая, но не отторгающая молекулы друг от друга.

Между обособленными телами на поверхности Земли нейтральная зона отсутствует, поскольку их собственная энергия так мала, что силовое воздействие гравиполя Земли «загоняет» нейтральную гравитационную зону вглубь объема самого тела, тем самым, ослабляя его структуру и позволяя различным телам соединяться своими поверхностями. И только значительная объемная гравидеформация, вызванная, например, движением тела над поверхностью Земли с первой орбитальной скоростью или опусканием его вглубь Земли, приводит к возрастанию энергии тела, к перемещению нейтральной зоны к его поверхности и, наконец, к «отрыву» от поверхности и образованию общей нейтральной зоны с Землей. Именно образование общей нейтральной зоны приводит к «всплыванию» тела над поверхностью Земли. Тело обретает новое качество — становится спутником или, если их много на орбите, образует кольцо (например, кольца Сатурна).

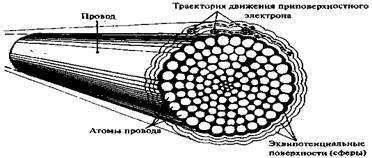

Соприкасаясь своими нейтральными зонами, молекулы на границе создают электромагнитные эквипотенциальные поверхности, те самые, которые «обволакивают» граничные молекулы тела, образуя эквипотенциальную зону, сжимающую, за счет внешнего приталкивания, внутренние поверхности молекул, не позволяя им «оторваться» от тела. Твердость тела всегда обусловлена внешним приталкиванием его молекул друг к другу. Таким образом, тело из молекул получает над внешней нейтральной поверхностью пульсирующую эквипотенциальную сферу стоячих волн, в узлах которой и могут вращаться электроны, «выдавленные» из тела.

Если взять, например, металлический провод и перерезать его, то разрез на молекулярном уровне будет иметь вид, изображенный на рис. 6, где А – толщина эквипотенциального слоя общей грави– или электромагнитной напряженности. Подчеркну еще раз, что структура атома, молекулы, да и всего тела определяется не количеством электронов или электронных орбит в них, а именно плотностью нейтральных зон между атомами и молекулами. И расстояние между ядрами, количество электронов в каждой молекуле (атоме), ее размеры и масса индивидуально могут значительно различаться даже в соседних атомах, но вот строение и удельная плотность нейтральных зон значительно различаться не могут. Ибо они определяют тождественность тела себе самому. Но в случае определенного воздействия (например, электромагнитного) на тело, вызывающего его деформацию, «свободные» электроны, чаще всего находящиеся вблизи нейтральной зоны, «выдавливаются» в эквипотенциальный слой и движутся в нем. обусловливая сущест

Рис. 6.

вование тока или электрического поля вокруг всего тела. И чем сильнее воздействие, тем больше «выдавливается» электронов, тем больший ток течет над молекулами в эквипотенциальном слое. В этом случае (при электромагнитном воздействии) в самом теле образуется гравитационное поле, сжимающее тело со скоростью, равной скорости света в той области, где находится тело (например, на поверхности Земли). Другие электромагнитные образования (электроны, протоны, фотоны и т.д.) движутся в той области молекул, которая обусловлена взаимодействием их собственной пульсации с пульсацией каждой молекулы, через которую они проходят. И движутся, поэтому с различной скоростью, проходя различные области пространства молекул и взаимодействуя при этом как с молекулами, так и между собой (рис. 7.). Чем большую частоту самопульсации имеет частица, тем с большей скоростью она движется, тем «положе» траектория ее движения в молекуле.

Необходимо ясно представлять, что ни одна элементарная частица, ни в одной области пространства не может двигаться прямолинейно и по инерции. В своем движении по эфиру (как и по весомому веществу) эти частицы, проходя по синусоиде через его атомы, взаимодействуют с их внутренним веществом и на таком расстоянии от ядра, которое обеспечивается скоростью движения частицы. При движении в молекулах вещества наблюдается аналогичная картина. Переход из одной среды в другую вызывает изменение параметров элементарной частицы (скорости ее движения, наклон угла синусоиды), но не приводит к прямолинейному движению. Прямолинейное движение в природе отсутствует, поскольку вещественное пространство обусловливает перемещение тел только за счет взаимодействия с ним и в зонах соответствующих энергетике движущихся тел. Оно представимо только теоретически и может использоваться при описании многих физических явлений с четким пониманием обстоятельств, обусловливающих возможность такого описания. (Например, движении фотона от Солнца к Земле можно смело считать прямолинейным. Но движение того же фотона на расстояниях, сопоставимых с длиной его волны ни при каких условиях считать прямолинейным нельзя. Оно всегда криволинейно).

На рис. 7. справа показано, как в настоящее время изображается переход элементарной частицы из одной среды в другую (преломление на границе двух сред), Например из воздуха в стекло, а из него в воздух. Слева показанокак этот же переход

Рис.7.

происходит физически. И слева и справа от границы стекла находятся атомы эфира и воздуха, взаимодействуя с объемами которых и отталкиваясь от которых движется элементарная частица. На рис.7, очень важно именно то, что за границами тела, за ее эквипотенциальной поверхностью структура пространства остается принципиально такой же, как и у тела, и это обстоятельство полностью определяет как условия движения элементарных частиц, так и их скорости. Известно, что электроны движутся в пространстве с различными скоростями, и уже один этот факт свидетельствует о том, что они не тождественны друг другу. Выше упоминалось (таб. 2.), что и фотоны в пространстве имеют различную скорость движения, хотя эмпирически доказать этот факт достаточно сложно. В большинстве экспериментов фиксируется одинаковая скорость движения у всех фотонов. Но, зная механику взаимодействия фотонов в молекуле и между собой, можно объяснить и этот факт.

Известно, что светящееся тело практически одновременно излучает в пространство множество фотонов различной частоты пульсации. Каждый фотон движется сквозь молекулы прозрачных тел, воздуха или эфира, сжимаясь к ее центру и расширяясь к нейтральной зоне со своей, только ему присущей скоростью, имея определенное поперечное «сечение» своей эфирной шубы. Создаваемая им область напряженности электромагнитного поля «тормозит» следующий за ним с большей скоростью и ближе к ядру фотон, который, в свою очередь, «притормаживает» еще более быстрый и т.д., что приводит к образованию «гребня» фотонов, движущихся в эфире или твердом теле с одной скоростью (здесь не фазовая, а, по-видимому, групповая скорость), становящейся одинаковой для всех фотонов. (Если смоделировать такое движение, например на планетную систему, то могут существовать небольшие спутники, находящиеся на своей орбите ближе к орбите «больших» спутников, но между ними и планетой. Двигаясь с ними в плоскости эклиптики и имея несколько большую скорость, они, тем не менее, не обгоняют «больших» соседей, «притормаживая» свое движение. Данное «притормаживание» не объясняется классической механикой.)

Это «приторможенное» движение несколько напоминает движение, например, спортсменов-бегунов, разного возраста, стартующих широким фронтом к сужающемуся тоннелю, оставляющему для прохода узкую щель, по которой может бежать только один человек. И какие бы скоростники-спринтеры не находились среди спортсменов, — если в эту щель одним из первых попал, например, десятилетний мальчик, стартовавший с ближней позиции, все они, возмущаясь, будут бежать с той скоростью, которую развивает он. И, только очутившись в расширении за туннелем, скоростники могут вырваться вперед.

То же самое происходит с фотонами света. До тех пор, пока условия входа фотонов в молекулы тел и их параллельное движение в них остается постоянным, они движутся «встык» друг другу с одной и той же скоростью. Если же условия выхода отличаются от условий входа (движение распараллеливается, например, призмой), фотоны приобретают ту скорость, которая соответствует их частоте, и раскладываются в спектр.

Остановимся еще на одном моменте, связанном с вещественным пространством. Если вырезать кусочек объема пространства (допустим такую мыслимую возможность), например, в районе орбиты Меркурия, и переместить его в район орбиты Плутона, то объем этот, как и образующие его атомы, возрастет более чем в 300 раз и изменится качественно, а вместе с ним на ту же величину возрастет мерная линейка, которой мы замеряли объем в районе Меркурия. В классической же механике пространство (в любой области Солнечной системы, как и космоса) изотропно и соразмерно одной и той же неизменной метрической единице. Оно, по определению, остается неизменным и в любой области космоса, и в открытом объеме на Земле, и в любом закрытом помещении вне зависимости от того, есть в нем вещественные частицы или ничего нет.

Поэтому, если объем пространства на Земле замкнут, например полостью синхрофазотрона, то физические условия в нем уже отличаются от условий вне замкнутого пространства. Если же в этой полости возбудить электрическое или магнитное поле, то физические условия в этом пространстве еще больше изменятся, приближаясь к условиям околоядерной области атома, а вместе с ними изменится и локальное время, и форма движения элементарных частиц, и сами эти элементарные частицы. На сегодняшний день все эти факторы, связанные с полевыми воздействиями в замкнутой системе, просто игнорируются.

Переход через нейтральную зону одной молекулы и попадание в область другой молекулы для электронов и других элементарных частиц сопровождается изменением их плотности и энергии. Следствие различной плотности внутреннего пространства каждой молекулы. Поэтому каждая структура вещественного космического пространства обладает как система следующими особенностями:

• вещественное пространство анизотропно во всех направлениях;

• пространство образуется частицами эфира (или другими телами определенной структуры), отграниченными нейтральными зонами и обладающими самодвижением — пульсацией;

• основным структурообразующим фактором пространства является плотность, самопульсация тел и вращение их гравиполя;

• пульсация частиц передается до нейтральной зоны и либрационных точек на орбите, где происходит ее фазовая компенсация. Нейтральные зоны отграничивают элементы пространства, квантуя его на ячейки;

• структурные свойства данной области пространства сохраняются либо за счет самоотталкивания тех из ее тел, которые имеют параметры колебания, не совпадающие по фазе, либо притяжением при совпадении фазы с пульсацией пространства;

2015-06-16

2015-06-16 367

367