По принципу действия различают: турбомашины, объемные машины, струйные аппараты и эрлифты.

Самое большое применение получили лопастные турбомашины, которые имеют меньшие габариты и высокие технико-экономические показатели.

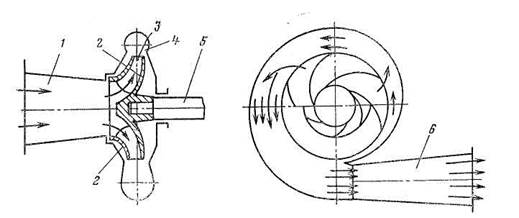

Центробежные турбомашины составляют значительную часть насосных, вентиляторных и компрессорных машин, используемых на предприятиях горной промышленности. Центробежные турбомашины могут быть как одно-, так и многоступенчатыми. Центробежная турбомашина (рис. 1) состоит из рабочего колеса 2 с лопатками 3, закрепленными на валу 5, подводящего устройства /, спирального улиткообразного отводящего устройства 4 и диффузора 6.

Центробежные турбомашины могут иметь рабочее колесо одностороннего всасывания (см. рис. 1), т. е. с подводом текучего к колесу с одной стороны, и двустороннего всасывания, т. е. с подводом текучего с двух сторон для увеличения подачи и компенсации осевого усилия на рабочее колесо. Поток текучего подводится к рабочему колесу в осевом направлении, а в области колеса приобретает радиальное направление. При вращении рабочего колеса в потоке текучего возникает разность давлений по обе стороны каждой лопатки.

|

|

|

Силы от давления лопаток на поток текучего создают вынужденное вращательное и поступательное движение текучего, увеличивая его давление и скорость. Таким образом, приращение энергии поток текучего получает только в рабочем колесе. Остальные элементы центробежной турбомашины неподвижны, и в них один вид энергии текучего может преобразовываться в другой. В диффузоре 6 кинетическая энергия потока текучего преобразуется в потенциальную энергию.

Рисунок - 1 Центробежная турбомашина с односторонним всасыванием

Лекция №2

Тема1. Общие сведения о машинах для перемещения текучего

План лекции (с.17-39/1/):

1. Устройство и принцип действия осевых турбомашин

2. Устройство и принцип действия поршневых машин (СРСП)

1. Устройство и принцип действия осевых турбомашин

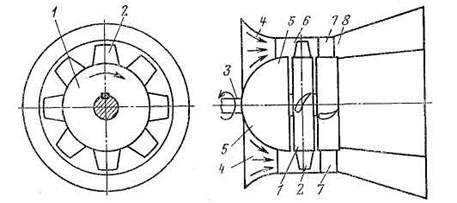

В осевой турбомашине (рис. 1) поток текучего параллелен оси вращения рабочего колеса, насаженного на вал 3 и вращаемого в цилиндрическом кожухе 6. Рабочее колесо осевой турбомашины состоит из втулки / с закрепленными на ней под некоторым углом лопатками 2. Плавный подвод потока текучего к рабочему колесу обеспечивается коллектором 4 и передним обтекателем 5, раскручивание потока за рабочим колесом — спрямляющим аппаратом 7. Выход текучего из осевой машины осуществляется по кольцевому диффузору 8.

Лопатка рабочего колеса представляет собой слегка изогнутое и удобно обтекаемое крыло с закругленной набегающей на поток частью и заостренным концом, а собственно рабочее колесо — решетку из таких совместно работающих крыльев.

|

|

|

Конструкции лопаток центробежных и осевых турбомашин имеют существенные отличия.

Для безударного входа (уменьшения завихрений потока текучего при входе) перед рабочим колесом осевой турбомашины устанавливается специальный обтекатель 5. Обтекатель центробежных машин выполняется заодно с рабочим колесом.

Подводящее устройство обеспечивает подвод потока текучего к рабочему колесу с равномерным полем скоростей потока по его сечению.

Назначение отводящего устройства — собрать поток, выходящий с большой скоростью из рабочего колеса, преобразовать его кинетическую энергию в потенциальную энергию давления и отвести текучее к нагнетательному патрубку или следующему рабочему колесу.

В горной промышленности осевые турбомашины применяют в основном в качестве вентиляторов.

Максимальный напор (давление), создаваемый рабочим колесом турбомашины, определяется ее типом и предельно допустимыми окружными скоростями. Для получения больших напоров используют многоступенчатые лопастные турбомашины.

Рисунок 1 - Осевая турбомашина

2. Устройство и принцип действия поршневых машин (СРСП)

Объемные машины работают по принципу вытеснения жидкости с изменением энергии давления p/pg; по принципу действия рабочей части их делят на поршневые и ротационные.

В поршневых машинах рабочий орган (поршень, плунжер) совершает возвратно-поступательное движение.

Основные рабочие части поршневых машин — цилиндр, рабочая поверхность которого тщательно обработана, и поршень, движущийся в нем возвратно-поступательно.

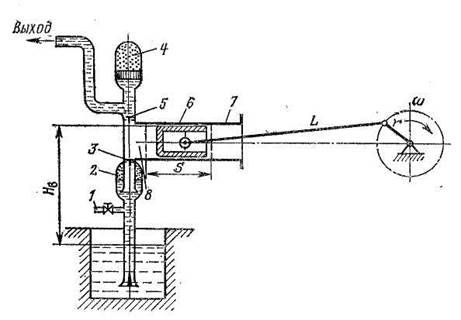

На рисунке 2 представлена схема поршневой машины простого действия. Цилиндр 7 сопряжен с клапанной коробкой 8, в гнездах которой расположены всасывающий 3 и нагнетательный 5 клапаны. Поршень 6, движущийся в цилиндре возвратно-поступательно, осуществляет всасывание жидкости из колпака 2 и нагнетание в трубу. Привод поршня от электродвигателя через кривошипно-шатунный механизм. Для заливки насоса используется труба 1. Ход поршня S равен 2 r.

Для компенсации давления и равномерности подачи жидкости в нагнетательный трубопровод применяется воздушный колпак 4. Угловая скорость поршня ω ограничена действием возникающих инерционных сил, что затрудняет непосредственное соединение его с высокооборотным приводом. Из-за непостоянства скорости поршня в цилиндре машины подача нагнетаемой жидкости неравномерна. Высокая всасывающая способность машин этого (Нв) типа позволяет создавать высокое давление нагнетания.

Рисунок 2 - Схема поршневой машины простого действия

Лекция №3

Тема1. Общие сведения о машинах для перемещения текучего

План лекции (с.17-39/1/):

1. Устройство и принцип действия ротационно-пластинчатых машин

2. Устройство и принцип действия винтовых машин (СРСП)

1. Устройство и принцип действия ротационно-пластинчатых машин

Под общим названием ротационных машин объединяется обширный класс машин, которые в то же время относятся к машинам объемного типа. Различают ротационно-пластинчатые, водокольцевые, двухроторные и винтовые машины.

Преимущества ротационных машин — равномерность подачи воздуха; компактность и простота конструкций при относительно высоких подачах; отсутствие рабочих клапанов и динамическая уравновешенность, позволяющая использовать высокоскоростной привод.

Недостатки ротационных машин — большие потери на трение и в связи с этим повышенный износ узлов и деталей, приводящий к снижению сроков межремонтного пробега.

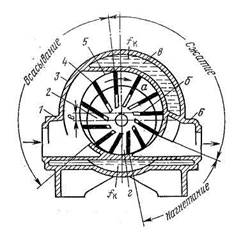

В ротационно-пластинчатой машине (рис. 1) воздух в машину поступает через всасывающий патрубок 1. При вращении ротора 2 рабочие пластины 4 отбрасываются центробежной силой, выдвигаются из пазов б и скользят по поршневым кольцам 5. Воздух сжимается в отсеках а, ограниченных двумя пластинами и поверхностями ротора и корпуса 3. Как видно из схемы, в этом случае при вращении ротора пластины вдвигаются в его пазы, обеспечивая непрерывное уменьшение рабочего объема. В нагнетательный трубопровод сжатый воздух поступает через патрубок 6. В зоне г пластины полностью утоплены в пазы ротора, который прижат к корпусу, что должно исключить прорыв воздуха со стороны нагнетания при всасывании. В ротационно-пластинчатых машинах предусмотрены водяные рубашки b охлаждения fк.

|

|

|

Рисунок 1 - Схема ротационно-пластинчатой машины

3. Устройство и принцип действия винтовых машин (СРСП)

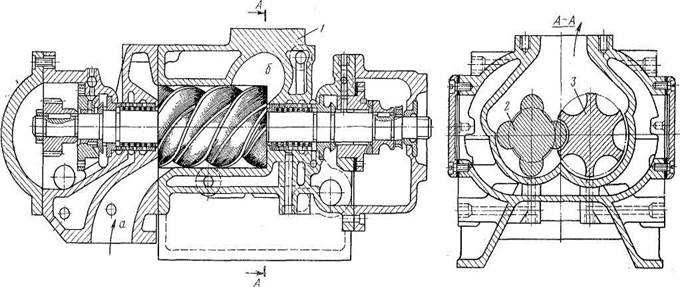

Винтовая машина (рис. 2) работает следующим образом. В корпусе машины 1 вращаются ведущий 2 и ведомый 3 роторы с поверхностями, выполненными в виде винтов и находящимися в зацеплении таким образом, что выступы ведомого вала входят во впадины ведущего. При всасывании воздух из зоны а попадает во впадины ведущего ротора, которые выполняют роль цилиндров. Поршнем служат выступы ведомого вала, которые, заполняя последовательно всю длину канала, образованного впадинами, постепенно сжимают воздух. В момент, когда сечение впадины оказывается перед нагнетательным отверстием, воздух, сжатый до конечного давления, поступает в систему нагнетания (зона б). Воздух сжимается и во впадинах ведущего ротора, когда в них входят выступы ведомого ротора. Таким образом, винтовые машины являются типичными представителями машин объемного типа.

|

Рисунок 2 – схема винтовой машины

Лекция №4

Тема 2. Основные эксплуатационные параметры турбомашин (2 часа)

План лекции (с.17-39/1/):

1. Эксплуатационные параметры турбомашин

2. Теоретические характеристики турбомашин (СРСП)

1. Эксплуатационные параметры турбомашин

Работу турбомашины характеризуют:

Подача (производительность) Q — количество транспортируемой турбомашиной жидкости в единицу времени. Измеряется в объемных единицах (м3/с, м3/мин, м3/ч) или в единицах массы. Применительно к насосам принят термин подача, к вентиляторам — производительность.

|

|

|

Напор (давление) Н, создаваемый турбомашиной и представляющий собой приращение полной удельной (на 1 кг) энергии, полученной жидкостью в турбомашине. Напор измеряется в метрах столба жидкости, давление — в паскалях (1 Па = 1 Н/м2).

Давление (Па), создаваемое турбомашиной,

p=ρgH,

где ρ — плотность перекачиваемой среды, кг/м3; g = 9,81 м/с2 — ускорение свободного падения.

Применительно к насосам принят термин напор с обозначением Н, а к вентиляторам и центробежным компрессорам — дав» ленке, обозначаемое соответственно Н и р.

Различают избыточное давление, т.е. избыток измеряемого манометром давления над барометрическим давлением внешней среды, и абсолютное давление, равное сумме барометрическогои измеренного манометром избыточного давления.

Мощность измеряется в ваттах (1Вт = 1 Дж/с).

Различают полезную мощность Nn — приращение к турбомашине энергии потока в единицу времени и мощность турбомашины (на валу турбомашины) N — энергию, полученную турбомашиной от двигателя в единицу времени.

К.п.д. η турбомашины — отношение полезной мощности, сообщаемой потоку жидкости, к мощности турбомашины.

Частота вращения п рабочего колеса турбомашины — число оборотов в минуту.

2015-06-04

2015-06-04 6890

6890