1. Вибрация (посторонний шум) - плохая центровка валов, износ подшипников, ослабление крепления фундаментной рамы, насос работает в кавитационном режиме.

2. Перегрев подшипников - недостаточное охлаждение водой (при водяном охлаждении), неудовлетворительная смазка подшипников (плохое качество смазочного масла, утечки масла, в подшипниках с кольцевой смазкой кольца не вращаются вместе с валом).

3. Электродвигатель вращается в обратную сторону - перепутаны фазы при подключении электродвигателя.

Поршневые насосы

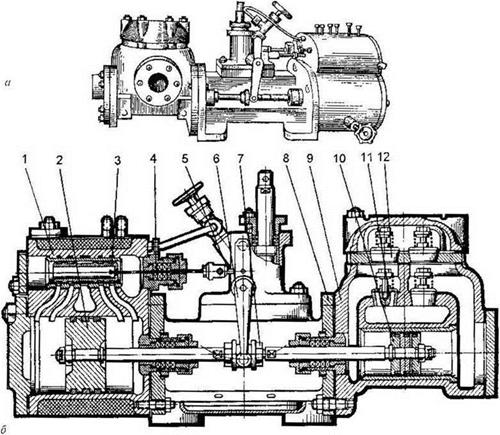

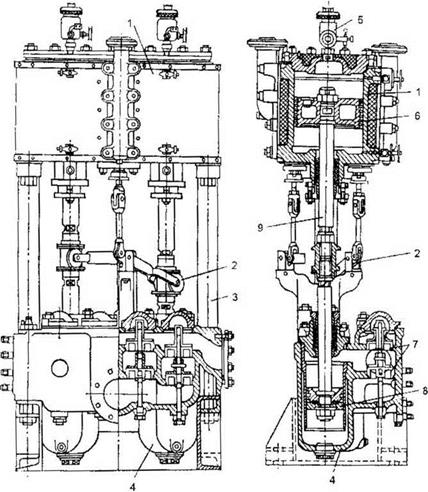

Насосы марок ПДГ (рис. 7.25) (паровой двухцилиндровый горизонтальный) и ПДВ (рис. 7.27) (вертикальный) используются для подачи воды в паровые котлы в случае отключения электроэнергии7. Насосы работают насыщенным и перегретым паром. Насос состоит из двух блоков: верхних (паровых) цилиндров и нижних (водяных) цилиндров, соединенных между собой стальными стойками (насос ПДВ) или средником (насос ПДГ). Паровая часть - привод насоса, состоит из блока паровых цилиндров, отлитого совместно с золотниковыми коробками, двух поршней со штоками и двух золотников. Парораспределение осуществляется цилиндрическими золотниками, размещенными внутри парового блока.

В блоке водяных цилиндров находятся четыре нагнетательных и четыре зсасывающих бронзовых тарельчатых клапана. Поршни водяных цилиндров имеют диаметр в 1,5 раза меньше паровых. Поршни парового и водяного цилиндров связаны общим штоком, который, в свою очередь, механически соединен со штоком золотника. При перемещении штока цилиндров вниз (насос ПДВ) шток золотника перемещается вверх (см. рис. 7.28). Сальники парового блока снабжены асбестопроволочной набивкой, а сальники гидравлическою блока - бумажной пропитанной набивкой.

Гидравлическая часть состоит из блока гидроцилиндров, отлитого совместно с клапанными коробками, двух поршней с уплотняющими кольцами и восьми клапанов - четыре всасывающих и четыре нагнетательных. Клапаны попеременно разделяют всасывающую и нагнетательную полости. Гидравлические поршни, перемещаясь в запрессованных в цилиндры втулках, создают попеременно в одной из рабочих полостей давление, в другой разрежение (см. рис. 7.28). Паровая часть насоса смазывается прессмасленкой, отлитой заодно с рычажной стойкой, гидравлическая часть - перекачиваемой жидкостью8.

Смазку рабочих поверхностей внутри парового блока осуществляют с помощью масленок, установленных на крышках цилиндров. Все шарнирные соединения смазываются вручную. В табл. 7.6 даны технические характеристики насосов ПДГ, а в табл. 7.7 - материалы основных деталей. Паровая часть насоса смазывается прессмасленкой, отлитой заодно с рычажной стойкой, гидравлическая часть - перекачиваемой жидкостью8. Смазку рабочих поверхностей внутри парового блока осуществляют с помощью масленок, установленных на крышках цилиндров. Все шарнирные соединения смазываются вручную. В табл. 7.6 даны технические характеристики насосов ПДГ, а в табл. 7.7 - материалы основных деталей.

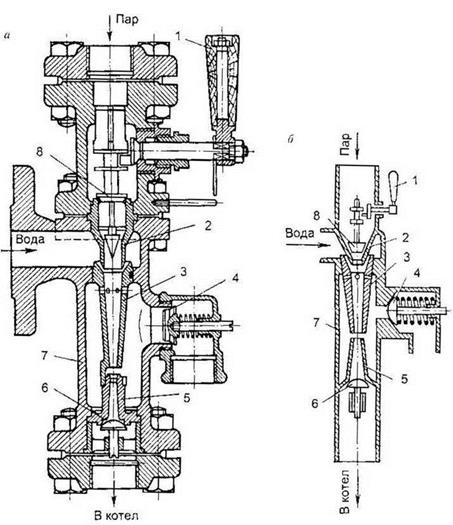

Рис.7.25. Насос паровой горизонтальный ПДГ:

а - общий вид; б – схема; 1 - блок парового цилиндра; 2, 10 - паровой и водяной поршни;

3 - золотник; 4 - шток; 5 - тяга; 6 - рычаг привела золотника; 7 - муфта; 8 - средник;

9 - блок гидроцилиндров; 11, 12 - всасывающие и нагнетательные клапаны

Рис.7.25. Насос паровой горизонтальный ПДГ:

а - общий вид; б – схема; 1 - блок парового цилиндра; 2, 10 - паровой и водяной поршни;

3 - золотник; 4 - шток; 5 - тяга; 6 - рычаг привела золотника; 7 - муфта; 8 - средник;

9 - блок гидроцилиндров; 11, 12 - всасывающие и нагнетательные клапаны

|

Вакуумметрическая высота всасывания - определяется расстоянием от нижнего уровня жидкости до оси насоса и величиной потерь на трение во всасывающем трубопроводе и местных сопротивлений.

Давление нагнетания насоса определяется высотой геометрического подъема жидкости (разностью уровней жидкости в приемном и нагнетательном резервуарах и величиной потерь на трение в трубопроводе и местных сопротивлений). Максимально допустимое давление нагнетания определяется прочностью насоса.

Активное давление пара - разность между давлением свежего пара на входе в насос и противодавлением отработавшего пара на выходе из насоса.

Рис. 7.27. Паровой поршневой насос ПДВ:

1,4- паровые и водяные цилиндры; 2 - механизм парораспределения; 3 - стойка; 5 - масленка; 6, 8 поршни;

7 - клапаны; 9 - золотник

Рис. 7.27. Паровой поршневой насос ПДВ:

1,4- паровые и водяные цилиндры; 2 - механизм парораспределения; 3 - стойка; 5 - масленка; 6, 8 поршни;

7 - клапаны; 9 - золотник

|

Перед пуском в работу насос необходимо прогреть паром я открыть задвижки на входе и выходе поды. Пар подается в парораспределительное устройство под давлением, откуда попеременно поступает то в правый, то в левый паровой цилиндр, приводя в движение паровые поршни и находящиеся на другом конце штока гидравлические поршни (см. рис. 7.28).

Каждый паровой цилиндр имеет свой золотник, представляющий собой коробку, управляющую при своем движении впуском и выпуском пара. Золотник приводится в движение от золотникового штока, которому сообщается движение от штока соседнего цилиндра при помощи системы рычагов. В золотниковой коробке под золотником расположено пять каналов: два впускных (ближе к крышке цилиндра) для впуска пара, два выпускных для выпуска пара и одного выхлопного, соединенного с выхлопной трубой для отработавшего пара. Внизу у паровых цилиндров имеются продувочные краники для продувки цилиндров от воды.

Золотники отрегулированы так, что не бывает такого положения, при котором паровпускные окна у обоих золотников одновременно были бы закрыты; достаточно открыть пусковой вентиль на паровпускной трубе, как насос начнет работать.

Если паровой поршень одного из цилиндров находится в крайнем положении, то золотник этого же цилиндра в этот момент находится в среднем положении и движется, открывая с одной стороны впускное, а с другой стороны выпускное окно. Паровой поршень передвигается вверх и вниз, увлекая за собой водяной плунжер, находящийся с ним на одном штоке.

Гидроструйные насосы

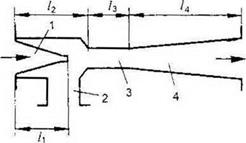

Гидроструйные (струйные) насосы по имеют движущихся частей. Перекачиваемая среда перемещается внешним потоком (струей) рабочей жидкости. При этом передача энергии от одного потока к другому осуществляется непосредственно без промежуточных узлов. Струйный насос состоит из следующих основных элементов (рис.7.29): рабочего сопла, входного участка (конфузора), камеры смешения (горловины), диффузора. Полость, куда поступает перекачиваемая жидкость, называется рабочей или всасывающей камерой.

Согласно уравнению Бернулли, для идеальной жидкости суммаудельной потенциальной и кинетической энергий потока во всех его сечениях постоянна (H=р/  g+

g+  /2 • g, где р - давление;

/2 • g, где р - давление;  - плотность потока жидкости, кг/м3;

- плотность потока жидкости, кг/м3;  - скорость потока, м/с). В сопле жидкость за счет сужения поперечного сечения приобретает большую скорость, кинетическая энергия ее возрастает, а потенциальная, следовательно, уменьшается. При этом давление снижается и при определенной скорости становится меньше атмосферного, т. е. во всасывающей камере возникает вакуум. Под действием вакуума жидкость по всасывающей трубе поступает во всасывающую камеру и далее в камеру смешения. В камере смешения происходит перемешивание потока рабочей жидкости и перекачиваемой жидкости, при этом рабочая жидкость отдает часть энергии перекачиваемой жидкости. Пройдя камеру смешения, поток поступает в диффузор, где его скорость постепенно уменьшается, а статический напор увеличивается. Далее жидкость поступает в напорный трубопровод с расходом Qn + Qp., где Qп- расход перекачиваемой жидкости; Qр - расход рабочей жидкости.

- скорость потока, м/с). В сопле жидкость за счет сужения поперечного сечения приобретает большую скорость, кинетическая энергия ее возрастает, а потенциальная, следовательно, уменьшается. При этом давление снижается и при определенной скорости становится меньше атмосферного, т. е. во всасывающей камере возникает вакуум. Под действием вакуума жидкость по всасывающей трубе поступает во всасывающую камеру и далее в камеру смешения. В камере смешения происходит перемешивание потока рабочей жидкости и перекачиваемой жидкости, при этом рабочая жидкость отдает часть энергии перекачиваемой жидкости. Пройдя камеру смешения, поток поступает в диффузор, где его скорость постепенно уменьшается, а статический напор увеличивается. Далее жидкость поступает в напорный трубопровод с расходом Qn + Qp., где Qп- расход перекачиваемой жидкости; Qр - расход рабочей жидкости.

КПД струйных насосов 15- 25%. Достоинствами насосов являются простота конструкции, надежность в работе, небольшие габариты, невысокая стоимость. Недостатки: низкий КПД и необходимость подачи к соплу достаточно больших объемов жидкости под высоким давлением.

ЭЛЕВАТОРЫ

|

Рис. 7.29. Схемы элеваторов традиционного (а) и с регулируемым сечением сопла (б):1 - сопло; 2 - камера всасывания; 3 - камера смешения;

4 - диффузор; 5 - регулирующая игла

Рис. 7.29. Схемы элеваторов традиционного (а) и с регулируемым сечением сопла (б):1 - сопло; 2 - камера всасывания; 3 - камера смешения;

4 - диффузор; 5 - регулирующая игла

|

Водоструйные элеваторы широко применяют для присоединения систем отопления к тепловым сетям. Элеватор традиционной конструкции включает сопло, камеру всасывания, камеру смешения и диффузор. Работа элеватора основана на использовании кинетической энергии выходящей из сопла струи воды подающей магистрали тепловой сети. В камере всасывания струя инжекти рует (подсасывает) охлажденную воду из обратной магистрали системы отопления с передачей энергии. Образовавшийся поток направляется в камеру смешения, где происходит выравнивание скоростей и температуры, a за счет высвободившейся кинетической энергии увеличивается статическое давление. В диффузоре происходит дальнейшее снижение скорости и соответствующее увеличение статического давления.

Применение элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла позволяет в определенных пределах изменять коэффициент инжекции (всасывания) и. таким образом, осуществлять количественное регулирование в местной системе отопления. Необходимость такого регулирования возникает с повышением температуры наружного воздуха, т. с. при снижении отопительном нагрузки. В эти периоды регулирующая игла вдвигается в сопло и частично перекрывает сечение, в результате чего уменьшается расход сетевой воды, но увеличивается коэффициент инжекции. Импульсами для автоматического устройства регулирующей иглы является температура наружного воздуха и температура волы в обратной магистрали отопления.

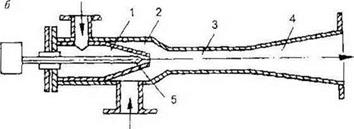

ИНЖЕКТОРЫ

Инжектором называется пароструйный насос, в котором струя пара, поступающая с большой скоростью, подсасывает воду и подает ее в котел (рис. 7.30).

Пуск инжектора производится следующим образом - при повороте рукоятки в положение на пуск клапан приподнимается и открывает доступ пара в суживающийся паровой конус инжектора. Пар, выходя из парового конуса с большой скоростью, создает вокруг сопла разрежение, и вода засасывается в инжектор. Далее вола поступает в смесительный конус, где пар перемешивается с водой и конденсируется, нагревая при этом воду.

Смесительный конус также суживается, вследствие чего скорость питательной воды при выходе из него возрастает. Питательная вода из смесительного конуса поступает с большой скоростью в расширяющийся нагнетательный конус, где скорость се уменьшается, а давление увеличивается настолько, что становится выше, чем в котле, тогда открывается обратный питательный клапан и вода поступает в котел.

В начале пуска инжектора пар увлекает с собой воздух и поэтому не конденсируется, пока не засосется вода. В этот период между смесительным и нагнетательным конусами создается избыточное давление, и вода в смеси с паром выбрасывается через вестовой клапан и вестовую трубу. Затем, когда воздух будет вытеснен из инжектора и в него засосется вода, пар начнет конденсироваться в смесительном конусе и благодаря большой скорости горячен воды на выходе из смесительного конуса вокруг него создастся разрежение, вестовой клапан присосется к седлу, а вода направится в котел. Во избежание срыва работы инжекторов температура питательной воды должна быть не выше 40 °С и высота всасывания не более 2 м. Нагрев воды в инжекторах достигает 60 - 80 °С. Чем выше давление пара, тем выше будет температура подаваемой в котел воды.

Рис. 7.30. Инжектор:

а- общий вид;б - схема: 1 - рукоятка пускового клапана; 2, 3, 5 паровой, смесительный и нагнетательный конусы; 4, 6, 8 - вестовой, обратный и пусковой игольчатые клапаны; 7 - корпус инжектора

Рис. 7.30. Инжектор:

а- общий вид;б - схема: 1 - рукоятка пускового клапана; 2, 3, 5 паровой, смесительный и нагнетательный конусы; 4, 6, 8 - вестовой, обратный и пусковой игольчатые клапаны; 7 - корпус инжектора

|

Инжекторы отличаются простотой устройства и ухода за ними, занимают очень мало места и применяются преимущественно для питания котлов в мел ких стационарных котельных. Основным недостатком инжектора является то, что он расходует очень много пара - до 9% подаваемой воды.

Инжектор не будет подавать воду в котел, если:

1) в него поступает слишком горячая вода (выше 40 СС);

2) через всасывающий трубопровод подсасывается воздух;

3) засорился конус или на конусе имеется слой накипи;

4) недостаточное давление пара, поступающего в инжектор.

Питательные устройства

паровых котлов

Для питания паровых котлет водой применяются:

1) центробежные насосы с электрическим приводом;

2) поршневые насосы с паровым приводом и инжекторы (пароструйные насосы);

3) водопровод9.

Основные характеристики питательных насосов:

1) номинальная подача при номинальной температуре воды;

2) число оборотов в минуту для центробежных насосов или число ходов в минуту для поршневых насосов;

3) номинальная температура воды перед насосом;

4) максимальный напор при номинальной подаче.

2015-06-04

2015-06-04 8108

8108