Политическое решение есть сознательный выбор стратегии и тактики политического поведения, достижения целей в сфере государственной власти.

Правильный выбор предполагает:

► анализ ситуации в обществе;

► разработку стратегии и тактики действий, соответствующих политической ситуации в стране и общественным запросам;

► сравнение альтернативных вариантов политического поведения и экспертную оценку его последствий;

► принятие научно обоснованных политических решений и определение механизмов их реализации;

► применение демократических, нравственных средств и методов достижения политических целей, общественно полезных результатов.

Тема 12

Политическая деятельность

Классификация субъектов политического процесса.

Политическая элита. Ее характерные черты. Механизмы формирования политической элиты.

Политическое лидерство. Природа и функции политического лидерства. Типы политического лидерства. Современные тенденции в развитии политического лидерства.

Политическая деятельность: цели, мотивация, критерии. Типы политических действий: позитивные и негативные, инерционные и творческие, стихийные и организованные, легальные и нелегальные. Формы политических действий.

Типы политического участия: традиционное и новаторское, индивидуальное и коллективное, добровольное и принудительное, законное и незаконное. Формы политического участия: активные и пассивные, прямые и опосредованные, автономные и мобилизационные. Причины абсентеизма — неучастия в политической жизни.

Принципы взаимоотношений субъектов политического процесса: плюрализм, консенсус, компромисс.

Политическая деятельность — это сознательные и целенаправленные действия субъектов политики по управлению государством и обществом, прямое или опосредованное участие в политической жизни.

В политическом процессе участвуют субъекты трех типов: индивидуальные, групповые, институциональные.

Индивидуальные субъекты — «рядовые» граждане и «профессиональные» политики.

Групповые субъекты — общности, группы, коллективы.

Институциональные субъекты — институты государства и гражданского общества.

Субъекты политики совершают действия в политической сфере, по-разному влияют на принятие политических решений и реализацию государственной политики. Их политическое поведение — это поступки, мотивированные политическими целями и интересами, способы и методы влияния на государственную власть.

Субъекты политического процесса взаимодействуют. Их отношения носят характер соперничества, обусловленного взаимным стремлением к завоеванию и использованию государственной власти. Конкуренция отличается напряженностью и конфликтностью. Потому что ежедневно сталкиваются несовпадающие или противоположные интересы, ценности и позиции, мотивы и психологические свойства, нормы и правила поведения, суеверия и предрассудки, личные способности и умения. Основные формы взаимодействия субъектов политики — соперничество и сотрудничество, союз и конфронтация, изоляция и нейтрализация (конкурентов), гегемония и монополия.

Наиболее активный субъект политики — политическая элита. Слово «элита» в переводе с французского означает «избранное», «лучшее». К элите причисляют правящее меньшинство граждан (используется также категория «правящий класс»), которое управляет обществом. Это лица, занимающиеся профессиональной политической деятельностью, имеющие высокий социальный статус и властное влияние.

Политическая элита — обладающая законными полномочиями, профессиональными знаниями и навыками социальная группа, осуществляющая властно-управленческие функции в обществе.

В конце XIX — начале XX вв. возникли теории элит. Их создатели — итальянские политологи В. Парето, Г. Моска, австрийский политолог Р. Михельс и другие ученые. Они доказали, что при любой форме власти господствует меньшинство, обладающее особыми качествами. По их мнению, человеческая история есть история непрерывной смены (циркуляции) элит, управляющих обществом. Процесс возникновения, развития, упадка и смены элит В. Парето назвал «универсальным законом истории».

Существуют две апробированные жизнью системы рекрутирования (формирования и воспроизводства,) элит: антрепренерская (открытая, демократическая) и гильдий (закрытая, порождающая бюрократизм, консерватизм и конформизм).

Основные функции политической элиты:

► принятие политических решений и контроль их исполнения;

► формирование и представительство групповых интересов;

► политическое проектирование.

Политическая элита внутренне неоднородна, дифференцирована, имеет свои особенности на разных исторических этапах и в конкретных странах. Входящие в ее состав лица выполняют различные роли в политическом управлении обществом, обладают определенными полномочиями, санкционированными государством или общественными объединениями.

Структура политической элиты (классификация польского политолога В. Милановски):

► «правящая элита» — группа, управляющая обществом от имени государства;

► «потенциальные элиты» — группы, стремящиеся к власти;

► «селекторат» — группы, подготовленные к выполнению управленческих задач;

► «самодеятельные элиты» — группы, проигравшие выборы, но активно готовящиеся к очередным выборам (оппозиция и сторонники политического режима);

► «элиты в политике» — авторитетные представители интеллигенции, способствующие укреплению позиций правящей элиты;

► «группы вето» — группы в составе правящей элиты, от которых зависит окончательное принятие политических решений;

► «связанная группа» — неформальное (анонимное, теневое) объединение, оказывающее активное влияние на политику властных институтов государства.

Относительно самостоятельный субъект политического процесса — государственная бюрократия. Часть ее (реально участвующая в принятии управленческих решений, а также обладающая властными полномочиями) входит в состав правящей политической элиты.

В политическом процессе участвуют политические лидеры.

Политический лидер — авторитетная, обладающая профессионально-нравственными качествами личность, способная объединять и мобилизовать людей (социальные группы, государственные и общественные институты) на достижение социально значимых целей.

Как свидетельствует исторический опыт, политические лидеры крупного масштаба чаще появляются в кризисные, переломные периоды общественного развития.

Функции политического лидерства:

► организационно-управленческая;

► коммуникативная;

► мобилизационная;

► интегративная.

В политологии выделяются три типа лидерства (классификация М. Вебера): традиционный (вожди племен, монархи,);рационально-правовой (демократический, закрепленный законами страны), харизматический (основывается на вере приверженцев в выдающиеся качества и способности лидера).

Для общества предпочтительнее рационально-правовое лидерство.

Харизматические лидеры в кризисные периоды общественного развития, как правило, играют активную мобилизующую роль в социальных преобразованиях. И если в этих условиях гражданами преувеличиваются заслуги лидера, формируется культ (обожествление индивидуальных качеств) его личности, то лидер неизбежно превращается в диктатора, политического волюнтариста, способного поставить под угрозу безопасность граждан, общества и государства.

В современных условиях наблюдаются новые тенденции в развитии политического лидерства. Они обусловлены возрастающей взаимозависимостью между народами, государствами и регионами мира, научно-техническим прогрессом и обострением глобальных проблем человечества. Эти тенденции проявляются:

► в более высоких, чем прежде, требованиях к политической культуре, профессионализму и индивидуальным качествам лидеров;

► в повышении ответственности лидеров не только за благополучие стран, в которых они действуют, но и за судьбы мирового сообщества;

► в концентрации внимания национальных лидеров на разрешении политических, социально-экономических и духовных проблем, от которых зависит стабильность общества, безопасность и благосостояние граждан, реализация прав и свобод человека.

* * *

Политическая деятельность выражается в политическом поведении — совокупности мотивированных действий и политическом участии — средстве выражения и реализации политических интересов.

Действия субъектов политики могут быть различных типов (см. рис. 3.5).

Позитивные действия обеспечивают непрерывное совершенствование политической системы, ее динамичное прогрессивное развитие.

Негативные действия порождают кризисные тенденции, социальные конфликты, неэффективность управления государством и обществом.

Инерционные действия направлены на сохранение традиционных политических отношений и механизмов государственной власти. Их мировоззренческую, социально-психологическую основу составляют консервативные традиции, идеологические догмы, ложные идеалы и ценности.

Рис. 3.5. Типы политических действий

Рис. 3.5. Типы политических действий

|

Рис. 3.6. Формы политических действий

Рис. 3.6. Формы политических действий

|

Творческие действия обеспечивают совершенствование политической системы на основе инноваций, демократической культуры, научно обоснованных управленческих решений.

Стихийные действия выражаются в поступках граждан, не управляемых политическими институтами.

Организованные действия отличаются высокой сознательностью и целеустремленностью субъектов политики.

Легальные действия согласуются с законами государства.

Нелегальные действия противоречат правовым нормам политических отношений.

Субъекты политического процесса используют разнообразные формы политических действий (см. рис. 3.6).

Реформаторские формы действий направлены на осуществление программы социальных изменений при сохранении основ существующего общественно-политического строя. Их цель — обновление, совершенствование, качественное преобразование политической и других систем общества.

Революционные формы действий нацелены на коренные, радикальные перемены в общественной жизни, в характере и содержании государственной власти. Они отражают нежелание граждан жить по-старому и неспособность власти управлять обществом.

Формы политического участия — индикатор реального уровня и характера развития народовластия, участия граждан в управлении государственными и общественными делами.

Протестные действия выражают негативное отношение граждан к политической системе, властным структурам государства, не выполняющим (или некачественно реализующим) свои обязанности перед обществом.

Преступные действия направлены против конституционного строя, демократии, государственности и национальной безопасности конкретных стран или мирового сообщества. Такими формами являются терроризм, саботаж, несправедливые войны, политические перевороты, преступления против личности, подавление свободомыслия в обществе посредством физического устранения популярных политиков.

Особую опасность в настоящее время представляет международный терроризм — целенаправленная деятельность экстремистских организаций или отдельных личностей, применяющих насильственные средства и методы (угрозы, шантаж, убийства, похищения людей, взрывы в общественных местах, захват зданий и заложников, провоцирование вооруженных столкновений и др.) с целью запугивания правительств и мирных граждан. Терроризм является разновидностью политического экстремизма, который использует методы насилия и террора.

Осознанные и целенаправленные действия субъектов политики, посредством которых они влияют на политическую систему общества, принято называть политическим участием.

Политическое участие выражается в целенаправленных, сознательных политических поступках. Оно проявляется на местном, региональном и национальном уровнях. Его формы, виды, способы и направленность зависят от многих факторов — характера политического режима, целей, интересов, мотивов, политической культуры конкретной личности или социальной группы. По характеру, масштабности и интенсивности политического участия граждан можно судить о степени демократичности и прогрессивности политической системы общества.

Типы политического участия:

► традиционное и новаторское;

► индивидуальное и коллективное;

► добровольное и принудительное;

► легитимное и нелегитимное.

Формы политического участия:

► активное и пассивное;

► прямое и опосредованное;

► автономное и мобилизационное.

Равнодушное отношение к политической жизни и неучастие в ней принято обозначать категорией «абсентеизм». Источники абсентеизма многообразны. Он может быть обусловлен кризисом массового сознания, конфликтом ценностей, отчуждением от власти и недоверием к ней, политико-правовым нигилизмом, индивидуализмом.

В политологии неоднозначно трактуется необходимость участия рядовых граждан в управлении государством и обществом. Сторонники «элитаризма» (Й. Шумпетер) считают массовое участие в политике аномальным явлением и ограничивают его выборами правителей. Приверженцы французского просветителя Ж. Ж. Руссо истолковывают демократию как средство выражения общей воли, достижения свободы индивидов. Авторы концепции «демократии для всех» (К. Пейтман, Дж. Циммерман, К. Гулд и др.) рассматривают участие граждан в обсуждении и принятии государственных решений как норму современной политической жизни. Некоторые теоретики (К. Поппер, Дж. Мэдисон) отрицают «прямую» демократию, полагая, что она может обернуться «тиранией большинства». По мнению сторонников плюралистической концепции, демократия — это свободное соперничество за власть групп интересов. Его следствие — компромиссные решения, выборы управляющих и представительных институтов, олицетворяющих власть «с согласия народа», призванных защищать права меньшинства граждан от диктатуры большинства.

Фундаментальный признак демократии — суверенитет народа (народовластие). В зависимости от степени и характера участия граждан в управлении политологи выделяют три основные формы (разновидности) демократии — прямую, плебисцитарную и представительную.

«Прямая» демократия — это непосредственное участие граждан в управлении государством и обществом: выборах кандидатов на государственные должности; референдумах; собраниях; подготовке, обсуждении и принятии государственных решений; контроле осуществления решений и действий властных структур государства; управлении предприятиями, населенными пунктами, регионами страны.

Плебисцитарная демократия также предполагает непосредственное волеизъявление народа, но ограничивает его узкими рамками. Граждане вправе одобрить или отвергнуть проект государственного решения (например, законопроект), подготовленный и вынесенный на всенародное голосование президентом, правительством, партией или инициативной группой.

Представительная демократия отличается опосредованным политическим участием граждан — через своих представителей, избираемых в органы государственной власти. Основные звенья механизма этой демократии: избиратель — парламент — правительство — президент — бюрократия.

На основе анализа не совпадающих мнений политологов о необходимости и целесообразности участия граждан в управлении государством и обществом, сформулируем наш вывод.

Политическое участие всех или большинства граждан желательно, но в нынешних условиях демократического развития невозможно. Представительная и плебисцитарная демократия, несмотря на их «отдаленность» от идеала народовластия, — наиболее приемлемые для переходных обществ и западных стран формы осуществления власти. Использование их потенциала способствует формированию предпосылок для утверждения принципов правового государства и гражданского общества.

Характер и социальная результативность политического процесса зависит от соблюдения его субъектами демократических принципов взаимоотношений: плюрализма, консенсуса, компромисса.

Принцип политического плюрализма означает уважение многообразия политических интересов, ценностей, взглядов, позиций, концепций и программ. Проявляется в соперничестве и сотрудничестве личностей, социальных групп и институтов в политическом процессе.

Принцип консенсуса предполагает взаимное стремление к согласию. Оно достигается между субъектами политики на основе взаимопонимания но актуальным проблемам общественного развития, вопросам сотрудничества и партнерства, тактики совместных действий.

Принцип компромисса материализуется в соглашениях между участниками политического процесса. Эти договоренности основываются на взаимоприемлемых уступках и приверженности принципиальным ценностям и установкам.

Тема 13

Политические изменения в переходных обществах

Сущность понятий «политическое развитие», «политические изменения», «политическая модернизация», «политическая трансформация», «демократический транзит», «волны демократизации». Содержание концепций политической модернизации. Типы политических изменений: ревизия конституции, реформа, революция, государственный переворот, реставрация. Критерии и условия позитивной динамики политической системы общества.

Характер и специфика политических изменений в переходных обществах. Стадии, модели и противоречия модернизации в постсоциалистических обществах. Зависимость темпов и результатов политических изменений от адаптивности политических систем, конкретно-исторических особенностей стран.

Исторические уроки политических изменений в переходных обществах.

Политические изменения в Республике Беларусь.

В середине XX в. политологическая лексика пополнилась категориями «политическое развитие», «политические изменения», «политическая трансформация», «политическая модернизация», «демократический транзит», а также концепцией «волны демократизации». Они активно используются сегодня при обсуждении и оценке изменений в общественно-политической жизни стран Центральной и Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Какова сущность этих понятий? Ее необходимо уяснить, чтобы увидеть общее и особенное в этих категориях.

Политическое развитие означает повышение адаптивных возможностей политической системы, ее способностей к мобилизации незадействованных ресурсов, качественному переустройству общества и удовлетворению интересов граждан.

Политические изменения — это показатель динамики и устойчивости институтов политической системы на основе демократизации и инноваций, повышения социальной эффективности механизмов властвования, государственного управления.

Политическая трансформация — категория, обозначающая эволюционные (реформационные) процессы в политической сфере, их влияние на стабильность политической системы, прогресс общества.

Политическая модернизация — качественное преобразование традиционных политических систем, методов их взаимодействия с гражданами государства и мировым сообществом на основе демократических ценностей.

Исследователями Запада введена в научный оборот категория «демократический транзит». Она используется для объяснения противоречивой демократической трансформации (институтов, процедур, традиционного уклада жизни) в переходных («транзитных») обществах.

Снискала популярность также концепция «волн демократизации», постулирующая направления и этапы демократизации традиционных обществ, нестабильного (подъемы и спады «волн») становления, утверждения и легитимизации институтов демократического правления.

Авторы концепции утверждают, что эпицентр «волн демократизации» находится в постиндустриальном мире, — западноевропейских странах и США. Эти «волны», неотвратимо возмущая (импульсируя) внешнюю среду, служат источником демократизации всех обществ и государств.

Отечественные обществоведы сомневаются в состоятельности концепции. Они акцентируют внимание на создании полноценного (не идеологизированного) методологического инструментария для анализа политических систем и процессов в различных странах, позволяющего объективно исследовать трансформации на пространстве бывшего Советского Союза.

Обозначенное нами содержание категорий, органично связанных между собой, но не тождественных, проясняет понимание динамики политических процессов в Республике Беларусь и других переходных обществах.

Осмысливая сущность категорий, непосредственно относящихся к теме учебного курса, уместно обратить внимание на их дискуссионный характер, теоретическую незавершенность. Политическая наука пока не располагает стройной, завершенной теорией политических преобразований в большинстве стран континента, которые мы называем «развивающимися». В ее фонде множество плюралистических идей и методологических подходов, объясняющих особенности «демократического транзита» переходных обществ, предпочтительные варианты институциональных изменений в них и аналитические функциональные модели их устойчивого политического и социально-экономического развития. Исследование процессов модернизации требует активизации интеллектуальных усилий политологов. Результаты их творческого поиска оказывают прямое влияние на научное обеспечение практической политики в переходных обществах, включая Беларусь.

Рассматривая режимы и стадии политического процесса, мы уяснили, что политические изменения означают демократизацию и позитивную динамику политической системы — ее прогресс, использование инноваций, восходящее движение к качественно новому состоянию.

Обобщая различные научные подходы к модернизации, можно сформулировать критерии-индикаторы политического развития. Они отражают способность политической системы обеспечивать:

► демократические изменения политических структур, совершенствование правовой и административной систем;

► внедрение инноваций — гибкое реагирование на вызовы времени и требования общества, социальные проблемы и внешние факторы политического суверенитета, национальной безопасности;

► изменение ценностных ориентации граждан, приобщение их к демократической культуре;

► равноправное и активное политическое участие, регулируемое стандартами, нормами и стимулами государства;

► устойчивое социально-экономическое развитие.

Исходя из этих критериев, можно сформулировать условия позитивной динамики политических изменений в переходных обществах:

► повышение адаптивности политической системы к новым проблемам и запросам общества посредством нововведений: преобразования структур, корректировки полномочий и функций политико-властных институтов;

внесения изменений в законодательство; совершенствования технологий государственного управления;

► рациональный выбор политического курса государства, подкрепленный гражданским согласием, и последовательное проведение его в жизнь;

► проведение комплексных политических реформ, ориентированных на длительную историческую перспективу, качественное переустройство всех звеньев политической системы;

► умножение возможностей системы по удовлетворению потребностей граждан; преодоление их отчуждения от политики, развитие новых форм политического участия;

► цивилизованное урегулирование конфликтов и кризисов;

► идеологическое обеспечение модернизации, целенаправленное формирование демократической политической культуры общества.

Одним из ключевых условий политических изменений является мобилизация, комплексное использование субъектами политики материальных, финансовых, культурно-информационных, технологических и иных ресурсов общества для обеспечения массовой поддержки гражданами их инициатив, программ и проектов.

Исторические типы политических изменений: реформы, революции, государственные перевороты, реставрация скомпрометировавших себя режимов, ревизия конституций.

Самый желаемый, предпочтительный тип политических изменений для любого общества, как подтверждает опыт человечества, — эволюционный путь преобразований: системные реформы, позволяющие достичь перемен без радикальных мер и «шоковых» потрясений.

Ценностный базис этих реформ — демократизация как процесс системных демократических изменений в политической, экономической, социальной и духовной сферах, обеспечивающих восходящее прогрессивное развитие общества, формирование эффективных политических институтов, укрепление гарантий реализации прав и свобод человека.

Политическая модернизация, как свидетельствует опыт Беларуси, России и других стран СНГ, включает следующие стадии:

► критическая оценка обществом своих традиционных политических ценностей;

► определение путей, средств и методов преодоления кризисных тенденций, конфликтности и напряженности в обществе;

► изменение ценностных ориентации граждан, формирование у них демократической культуры;

► демонтаж старой политической системы, ликвидация ее несоответствий современным демократическим критериям;

► проведение комплексных реформ в политической, экономической, социальной и духовно-идеологической сферах.

Опыт политической модернизации бывших советских республик и других стран позволяет сформулировать некоторые выводы, важные для понимания особенностей происходящих в них изменений.

► Термин «модернизация» применительно к политической сфере означает и состояние политического развития, и процесс перехода к «политическому модерну» — современным обществам, качественно новому уровню политической культуры и политических отношений.

► Модернизация не есть «копирование» западных политических ценностей. Ее ошибочно рассматривать как процесс «догоняющего» развития индустриальных (постиндустриальных) стран.

► Модернизация — это глобальный процесс непрерывного движения обществ и государств к новому качеству политического бытия. Переход к «политическому модерну» — более зрелому народовластию — актуальная задача для каждой страны.

► Не существует универсальных теоретических схем и моделей модернизации. Ее содержание, темпы и результаты определяются национальными особенностями, истори- ко-культурными традициями, менталитетом граждан, уровнем социально-экономического развития и политической культуры конкретного общества. Главное противоречие современных политических изменений — закономерный конфликт между утвердившимися нормами политической культуры в западном мире и национальными ценностями и традициями переходных, менее развитых, традиционных государств.

► Модернизация в каждой конкретной стране — длительный исторический этап последовательных преобразований в области политических и идеологических отношений, социально-экономической и духовной сферах, характере, ценностях и технологиях политической деятельности.

Политические изменения нельзя форсировать, игнорируя национальную специфику, не творчески применяя опыт других стран. Нарушение этого правила оборачивается противодействием реформационной политике со стороны граждан, массовым недовольством, дестабилизацией политико-властных отношений.

Французский ученый и общественный деятель А. де Токвиль сформулировал важный вывод об опасности форсирования политического развития. Он отмечал, что «самый быстрый путь к свободе ведет к наихудшей форме рабства».

Исторические факты. Переход от традиционных (абсолю- тистско-олигархических) систем к демократии занял в Великобритании, странах Северной Европы несколько столетий. Переход Франции к демократической политической системе, начатый революцией 1789 г., продолжался до 80-х гг. XX в.

Политические изменения далеко не всегда приводят к бесповоротному утверждению демократических норм и принципов власти. Они характеризуются повышенной конфликтностью социально-политических процессов. Противоборство субъектов политики может порождать острые кризисы, обернуться реставрацией традиционных режимов и облегчить узурпацию власти реакционными силами.

Исторические факты. Лидер фашистского движения Муссолини в Италии, получив пост премьер министра в 1922 г., прервал процесс либеральных реформ. В стране на многие годы утвердилась фашистская диктатура. Был взят курс на итальянское господство в районе Средиземного моря и экспансию в Африке. Правительство подписало соглашение о политическом сотрудничестве с гитлеровским режимом. Италия вместе с Германией вступила в войну против СССР и других стран.

В условиях мирового экономического кризиса 1929—33 гг. резко активизировалась Национал-социалистическая партия Германии, щедро финансируемая противниками демократии.

В стране установилась фашистская диктатура — власть наиболее реакционных, шовинистических групп монополистического капитала. В арсенале этой власти ключевую роль играли такие средства, как террор, шпионаж, провокации, милитаризация экономики, вооруженная борьба за мировое господство.

В 1939 г. потерпели поражение республиканцы в Испании. Утвердилась диктатура генерала Франко. Правительство объявило недействительными все законодательные акты республики, выступило на стороне Германии и Италии в захватнической войне.

Автократические тенденции сегодня проявляются и в политическом развитии бывших советских республик. Главное противоречие модернизации в них — между демократическими целями преобразований и традиционализмом, реальным и должным уровнем политической культуры, доверием граждан властным структурам и недостаточной эффективностью государственного управления.

В западной политологической литературе выделяют три типа модернизации: первичную, вторичную, глобальную.

«Первичная модернизация» (Западная Европа, США, Канада) охватывает эпоху первой промышленной революции, разрушения традиционных наследственных привилегий и провозглашения равных гражданских прав.

«Вторичная модернизация» — демократические преобразования «вдогонку» (Россия, Беларусь, Турция, Бразилия и другие страны мира). Она обусловлена неравномерностью экономического и политического развития стран, их культурно-на циональными особенностями. Эта модернизация осуществляется на бывшем постсоветском пространстве противоречиво, носит циклический, не всегда последовательный характер и могла бы быть эффективнее по своим результатам.

«Глобальная модернизация» — процесс качественного совершенствования всех современных обществ с целью их стабильного развития, а также системы международных отношений.

Политические изменения в Республике Беларусь

После распада СССР Беларусь обрела независимость. Путь, пройденный страной в 90-е гг. XX в., имеет определяющее значение для укрепления ее суверенитета и государственности. Общество осознало необходимость перехода от советской политической модели жизнеустройства к социально ориентированной рыночной экономике, что способствует достижению национального согласия. Закрепляются в законодательстве демократические принципы и нормы. Постепенно осуществляются преобразования в экономической, политической, социальной и духовно-идеологической сферах. Возрастает конституционно-правовая ответственность органов власти. Совершенствуется государственно-правовой механизм.

Качественные перемены укрепляют национальную государственность, потенциал власти для реализации поддерживаемого гражданами стратегического курса общества. Вектор политических изменений в республике направлен на решение конкретных задач:

► последовательное претворение в жизнь социально-экономической политики государства, свободно выбранной политической модели переустройства общественной жизни;

► развитие гражданского общества на основе внедрения апробированных практикой форм народовластия;

► повышение культуры государственного управления;

► совершенствование законодательства и укрепление законности;

► усиление адаптивности политической системы к инновациям, вызовам времени и запросам общества;

► духовно-идеологическое обеспечение проводимых в стране реформ, государственной политики.

Республика Беларусь провозглашена демократическим государством. Это означает, что ее цель — утверждение во всех сферах жизни общества демократических норм. Страна преодолела кризисные процессы начала 1990-х гг., реализовала программы двух пятилеток и достигла состояния политической и экономической стабильности. Это — прочная социальная база укрепления потенциала государства для народа, дальнейших изменений в политической системе, отвечающих интересам личности и общества.

Тема 14

Представительство и выборы

Избирательный процесс. Функции выборов в политической системе общества.

Избирательное право. Демократические принципы выборов.

Понятие и типы избирательных систем. Специфика, достоинства и недостатки мажоритарной, пропорциональной и смешанной избирательных систем.

Избирательная кампания, ее цели, структурные звенья и особенности организации. Избирательные технологии. Референдум как институт непосредственной демократии.

Избирательная система Республики Беларусь.

Важнейший элемент демократического политического процесса — выборы депутатов парламента и других лиц, избираемых на государственные должности народом. Некоторые политологи не без оснований называют выборы политическим рынком. Претенденты на государственные должности (продавцы) предлагают избирателям (покупателям) свои политические программы в обмен на властные полномочия.

Выборы — это способ формирования высших и местных органов государственной власти. Выборы могут быть парламентскими и президентскими, общегосударственными и местными, очередными и досрочными, альтернативными и безальтернативными, прямыми и косвенными (многоступенчатыми).

Каковы социальные функции выборов? Выборы являются:

► инструментом легитимизации и совершенствования политической системы общества;

► демократическим каналом формирования политической воли граждан, представительства их интересов в органах государственной власти;

► способом смены политических элит волеизъявлением граждан;

► формой коммуникации граждан с властью, общественного контроля политических институтов;

► средством политической социализации личности.

Порядок формирования органов государственной власти посредством выборов регламентируется избирательной системой страны — закрепленными в законах государства нормами, принципами и процедурами. В законодательстве демократического государства закреплены избирательные права граждан, ответственность органов власти за организацию выборов, полномочия избирательных комиссий, процедуры предвыборной агитации и голосования.

В каждой стране избирательные нормы имеют свою специфику, обусловленную особенностями развития государства и общества. Однако существуют общепризнанные демократические принципы выборов:

► свободное волеизъявление избирателей;

► всеобщее избирательное право;

► равенство голосов избирателей;

► прямое избирательное право;

► тайное голосование;

► открытость и гласность.

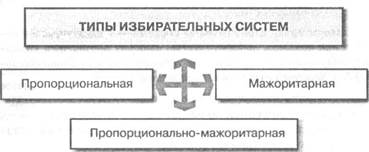

В современной общественной практике применяются три основных типа избирательных систем (см. рис. 3.7).

Рис. 3.7. Типы избирательных систем

Рис. 3.7. Типы избирательных систем

|

Пропорциональная избирательная система — регулируемый правовыми нормами порядок формирования выборных (прежде всего представительных) органов государства, предусматривающий пропорциональное распределение депутатских мандатов между политическими партиями в соответствии с

числом поданных за них голосов избирателей.

Особенности пропорциональной системы:

► выборы проводятся в многомандатных избирательных округах;

► избиратели голосуют не за конкретного кандидата, а за партийный список;

► каждая политическая партия получает в парламенте число мандатов, пропорциональное числу поданных за нее голосов избирателей (чем больше голосов получает она на выборах, тем больше ее представителей становятся депутатами);

► законодательное установление «заградительного барьера» (минимального числа голосов избирателей, необходимого для представительства в парламенте).

Достоинства пропорциональной системы:

► стимулирует многопартийность;

► более адекватно, нежели мажоритарная система, отражает политическую волю избирателей и расстановку политических сил в стране.

Недостатки пропорциональной системы:

► система выгодна партийной верхушке, отчуждает от политики рядовых партийцев и партийный электорат;

► депутаты зависимы от своих партий, а не от избирателей;

► практически невозможно установить для каждого округа такое количество мандатов, которое обеспечивало бы действительную пропорциональность;

► в парламент избираются представители многих (прежде всего крупных, влиятельных) партий, что затрудняет формирование правительства, негативно отражается на его стабильности.

Мажоритарная избирательная система — такой правовой порядок, при котором победителем на выборах признается кандидат, получивший установленное (абсолютное или относительное) большинство голосов в избирательном округе.

Особенности мажоритарной системы:

► выборы проводятся по одномандатным округам;

► избиратели голосуют за конкретного кандидата в депутаты, а не за партийный список;

► избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство (50 % + 1) голосов избирателей (система абсолютного большинства; если ни один из кандидатов в первом туре не набрал абсолютного большинства голосов избирателей, то во втором туре участвуют два кандидата и победителем признается набравший относительно большее число голосов избирателей);

► депутатский мандат получает кандидат, набравший относительно большее, чем соперники, число голосов избирателей (система относительного большинства).

Достоинства мажоритарной системы:

► универсальность: можно применять для избрания депутатов парламента и других лиц на государственные должности;

► позволяет избирателю оценить личные достоинства кандидата.

Недостатки мажоритарной системы:

► значительная часть избирателей страны, проголосовавших против кандидатов (иногда до 50% и более), остается не представленной в органах власти;

► сужает возможности небольших общественных объединений провести своих представителей в государственные органы;

► может порождать местничество в ущерб общенациональным интересам, поскольку депутаты зависят от избирателей, проживающих в конкретном округе.

Смешанная избирательная система — сочетание элементов пропорциональной и мажоритарной систем с целью минимизации их недостатков.

Избирательный процесс

Подготовка к выборам в каждой стране характеризуется накалом политических страстей, жесткой конкурентной борьбой претендентов на власть за голоса избирателей.

Подготовка к выборам и их проведение включает ряд обязательных процедур: назначение выборов, регистрацию избирателей, организацию избирательных округов, выдвижение кандидатов, агитацию и пропаганду в пользу кандидатов на государственные должности, проведение голосования и определение его результатов, распределение депутатских мандатов. Совокупность этих процедур характеризуется понятием «избирательный процесс».

Для проведения выборов образуются органами государственной власти избирательные округа и избирательные комиссии.

Выборы в демократических странах всегда проходят в обстановке жесткой политической борьбы за умонастроения, предпочтения избирателей. Конкурентное противоборство часто выходит за правовые рамки, сопровождается применением «грязных технологий». Все многообразие предвыборных действий и мероприятий, инициируемых субъектами политики, обозначается понятием «избирательная кампания».

Избирательная кампания политических соперников имеет целью обеспечение поддержки граждан на предстоящих выборах. Для достижения своих целей они используют арсенал средств и методов воздействия на избирателей — различные избирательные технологии. Применяя их, они ведут «политическую игру», оценивают массовые настроения и возможности политических конкурентов, стремятся включить действенные социально-психологические механизмы влияния на общественное сознание и мотивы поведения граждан. В результате политический процесс достигает высокого накала. Его можно охарактеризовать как острое соперничество за обладание государственной властью, ее ресурсами и возможностями.

Избирательная кампания — это комплекс организационных, информационно-технологических и агитационно-про- пагандистских мероприятий. Ее исходная ступень — выдвижение кандидатов на депутатские мандаты или на высшие государственные должности. После регистрации кандидатов проводятся агитационные и пропагандистские акции, которые организуют специально создаваемые кандидатами или общественными объединениями штабы (команды профессионалов). Их главная задача — создать привлекательный образ (имидж) кандидата. В ходе выборов действует институт наблюдателей, состоящий из представителей кандидатов на государственные должности, общественных объединений, неправительственных международных организаций. Они наблюдают за ходом голосования, подсчетом голосов и этим самым препятствует возможной фальсификации результатов выборов.

Принципы демократической организации выборов:

► свобода выборов;

► альтернативность;

► состязательность;

► равенство возможностей кандидатов (их материальных и информационных ресурсов).

Важнейшим инструментом избирательных кампаний являются избирательные технологии — совокупность методов влияния на сознание и поведение избирателей.

Избирательные технологии включают:

► анализ политической ситуации в обществе, настроений, интересов, ожиданий избирателей на основе объективной информации; определение ключевых социальных проблем;

► разработку стратегии (что делать), тактики (как делать), плана избирательной кампании;

► изучение информации о кандидатах в депутаты, политических субъектах, их поддерживающих, электоральных предпочтениях;

► выявление кандидатов, вызывающих наибольшее доверие избирателей, оценку их политических программ; анализ сильных и слабых сторон всех кандидатов;

► выбор адресных групп (к кому необходимо апеллировать);

► формулирование лозунгов, обращений к тем группам, которым предполагается уделить приоритетное внимание;

► определение содержания, методики, процедур, приемов, технических возможностей пропаганды и агитации;

► выработку рекомендаций, установок, советов кандидатам, их консультирование;

► реализацию тактики (применение приемов и методов деятельности: информирование населения о кандидатах и их программах; организация публичных выступлений кандидатов).

Из приведенных суждений видно, что избирательные технологии есть симбиоз научных знаний, политического опыта и целеустремленных действий. Избирательные технологии, разрабо- тайные профессионалами, — мощное средство борьбы за голоса избирателей. Без их использования невозможна победа кандидатов на государственные должности.

Избирательная система Республики Беларусь

Выборы депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности народом, регулируются Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь.

Согласно законодательству государства, выборы являются всеобщими: право избирать имеют граждане, достигшие 18 лет.

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В голосовании не принимают участия граждане, в отношении которых избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Законодательство некоторых государств (Австрии, Бельгии, Италии и др.) предусматривает обязательность участия в голосовании и санкции за нарушение этого требования.

Конституция Республики Беларусь гарантирует избирателям и кандидатам на государственные должности свободу мнений, убеждений и их беспрепятственное выражение, свободу информации.

Подготовка и проведение выборов должны проводиться открыто и гласно. Избирательные комиссии обязаны информировать граждан о своей работе, принимаемых решениях. Граждане вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий. В день голосования на избирательных участках могут находиться депутаты парламента, представители политических партий, трудовых коллективов, доверенные лица кандидатов, наблюдатели из других стран.

Избиратели имеют равное количество голосов; кандидаты, избираемые на государственные должности, участвуют в выборах на равных основаниях.

В соответствии с этим принципом создаются равные по численности избирателей округа (отклонение от средних показателей не может превышать 10 %). Каждый избиратель имеет один голос, включается только в один список для голосования, голосует лично. Бюллетень для голосования выдается избирателю после предъявления паспорта или заменяющего его удостоверения личности.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь избираются гражданами непосредственно. Путем прямых выборов также избирается глава государства — Президент Республики Беларусь.

56 членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от областей и города Минска избираются тайным голосованием на заседаниях депутатов местных Советов депутатов. 8 членов Совета Республики назначаются Президентом Республики Беларусь.

Контроль волеизъявления избирателей входе голосования запрещается, но это не исключает права избирателя высказаться о том, как он проголосовал.

Бюллетень для голосования выдается лично избирателю, заполняется в кабине или комнате для тайного голосования; запрещается присутствие в ней посторонних лиц.

Избирательный кодекс предоставляет право выдвижения кандидатов политическим партиям, трудовым коллективам и гражданам путем сбора подписей избирателей.

Кандидатов в депутаты Палаты представителей от политических партий выдвигают республиканские органы, имеющие организационные структуры в соответствующем избирательном округе.

Партийных кандидатов в депутаты областных (Минского городского), районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов выдвигают руководящие органы партийных структур (областного, районного, городского уровня).

Партийные кандидаты в депутаты городских (городов районного подчинения), поселковых и сельских Советов депутатов выдвигаются районными, городскими руководящими органами партий, а также на собраниях их организационных структур, находящихся на территории местных Советов депутатов.

Партия вправе выдвинуть по каждому избирательному округу по выборам в Палату представителей и соответствующий местный Совет депутатов только одного кандидата-партийца.

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от трудовых коллективов происходит на собраниях (конференциях) избирателей. Коллектив может выдвинуть одного кандидата в депутаты Палаты представителей и по одному кандидату в депутаты местных Советов депутатов (каждого уровня).

Выдвижение кандидата в депутаты Палаты представителей путем сбора подписей избирателей осуществляется инициативной группой (группой избирателей) в количестве не менее 10 человек, а кандидатов в депутаты местных Советов депутатов — инициативной группой в количестве от 3 до 10 человек. Предложенную группой кандидатуру в Палату представителей по избирательному округу должны под держать не менее 1000 избирателей, проживающих на территории этого округа. Кандидата в областной и Минский городской Совет депутатов должны поддержать не менее 150 избирателей, в местные Советы депутатов — меньшее число избирателей. Сбор подписей избирателей производится в установленном законом порядке.

Расходы на подготовку и проведение выборов несет государство, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации, граждане в соответствии с законом.

Проведение выборов депутатов Палаты представителей обеспечивают избирательные комиссии: центральная, окружные, участковые. Подготовку и проведение выборов депутатов местных Советов депутатов организуют: территориальные избирательные комиссии (областные, районные, городские, поселковые, сельские); окружные комиссии по выборам депутатов областных Советов; участковые комиссии.

Голосование об отзыве депутата производится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее 20 % граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории. Отзыв означает досрочное лишение депутата его мандата избирателями.

Институтом непосредственной (прямой) демократии в Республике Беларусь являются референдумы.

Референдум — голосование граждан, обладающих избирательным правом, по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни.

Условия проведения референдума и его процедура также регулируются законами государства. Могут проводиться общенациональные и местные референдумы.

В Беларуси проведено четыре республиканских референдума:

► 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении СССР;

► 14 мая 1995 г. по вопросам, предложенным Президентом: о статусе русского языка, об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь; о досрочном прекращении Президентом полномочий Верховного Совета; об экономической интеграции с Россией;

► 24 ноября 1996 г. по двум (Президента и группы депутатов Верховного Совета) альтернативным проектам новой редакции Конституции страны.

► 17 октября 2004 г. по вопросу об изменении ст. 81 Конституции Республики Беларусь.

Итоги референдумов оцениваются общественностью неоднозначно. По мнению авторов, они способствовали преодолению конституционного кризиса в стране и укреплению президентской власти.

Новой формой непосредственной (прямой) и представительной демократии, как мы уже отмечали, являются Всебелорусские народные собрания (1996,2001,2006 гг.). Собрания легитимизировали политический курс государства и оценили итоги его практической реализации, утвердили программы социально-экономического развития на три последних пятилетия, выявили приоритеты развития страны и нерешенные проблемы.

«Складывающиеся в стране конкретные формы демократии соответствуют общемировым и общечеловеческим требованиям. Они обусловлены историческими, экономическими, геополитическими и иными особенностями развития нашего государства, в том числе спецификой нынешнего этапа, суть которого в формировании гражданского общества» (Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Национальному собранию Республики Беларусь. — Мн., 2001. — С. 32).

Тема 15

Политическая коммуникация

Сущность, функции и структура политической коммуникации. Уровни информационно-коммуникативных отношений: межличностный, групповой и массовый.

Технологии агитационно-пропагандистского и маркетингового типа. Понятие, функции и виды политического маркетинга. Роль рекламы в политическом маркетинге.

Коммуникационная политика государства.

СМИ в системе массовой коммуникации. Их функции и виды. Влияние на политическую жизнь электронной коммуникации. Рациональные и иррациональные аспекты воздействия СМИ на массовое политическое сознание и поведение.

Глобализация средств массовой информации. Характерные черты международной системы производства, распространения и потребления политической информации.

СМИ Беларуси в политическом процессе.

Мы отмечали, что политический процесс есть взаимодействие субъектов политики. Они общаются между собой, обмениваются информацией, мнениями и оценками, выражают свои эмоции, чувства, черпают сведения для политических решений и поступков.

Взаимодействие (отношения) политических субъектов на основе непрерывного обмена информацией и духовного общения принято называть политической коммуникацией. Это социально-информационный базис политики, ее «сосудисто-нервная» система. В информационном вакууме невозможно реализовать политические цели и интересы, приобщать граждан к демократическим ценностям, обеспечить право личности на свободное осмысление общественных проблем.

Основные функции политической коммуникации:

► распространение знаний о ценностях политики и образцах политической культуры;

► политическое информирование общества;

► интеграция общества и регулирование политических отношений;

► формирование общественного мнения о политических процессах.

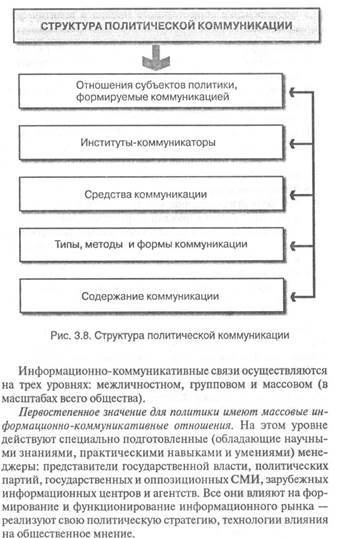

Какова структура политической коммуникации (см. рис. 3.8)?

► Коммуникация формирует определенные отношения взаимодействия субъектов политики.

► Институты-коммуникаторы производят информацию, кодируют и передают ее потребителям, изучают общественное мнение о воздействии и качестве информации.

► Средства коммуникации — это СМИ, технико-информационные системы (центры, банки данных, сети и технологии передачи информации), информационные агентства, пресс-центры.

►Типы, методы и формы политической коммуникации — рациональная и спонтанная коммуникация, неформальные контакты, общение граждан с представителями политических институтов, журналистами, коммуникация в ходе выборов, референдумов, демонстраций и других политических акций.

► Содержание коммуникации оказывает воздействие на мотивацию поведения субъектов политики, формирование общественного мнения; его социально-политические последствия могут быть позитивными и негативными.

Сущность политической коммуникации заключается в целенаправленных контактах между людьми посредством обмена информацией и духовного общения в политическом процессе.

|

Ключевую роль в политической коммуникации играют СМИ — политический институт, созданный для информирования граждан о процессах в обществе и мире, формирования общественного мнения о деятельности власти и выполнения других функций.

Политическая информация — это совокупность знаний, сведений о политической жизни общества. Этими сведениями и знаниями обмениваются «коммуникаторы» и «реципиенты». Коммуникаторы накапливают, производят, кодируют, перерабатывают и распространяют информацию. Потребители используют ее в политической деятельности. Информация создается и распространяется для того, чтобы сформировать или изменить у людей мнения, убеждения, ценностные ориентации, мотивы поведения, выгодные коммуникаторам.

Рис. 3.9. Методы политической коммуникации

Рис. 3.9. Методы политической коммуникации

|

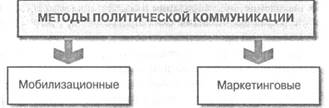

В политическом процессе используются методы коммуникации двух типов (см. рис. 3.9).

Мобилизационные методы включают устную агитацию и пропаганду.

Содержание, формы агитации и пропаганды нацелены преимущественно не на убеждение, а на внушение, «навязывание» потребителю информации идей и установок коммуникатора. Неизбежные издержки агитации и пропаганды — манипулирование массовым сознанием и поведением граждан, дезинформация, пристрастное (с партийных, групповых позиций) комментирование событий, игнорирование общественного мнения.

Маркетинговые методы направлены на разъяснение и убеждение, стимулируют критически-творческое мышление, демократическую мотивацию поведения людей.

Политический маркетинг — комплекс мероприятий, формирующих в общественном сознании привлекательный имидж политических институтов, лидеров, идей, программ и концепций.

Маркетинговые способы используются субъектами политики с учетом их спроса и предложения на нужную информацию. Они рассчитаны на убеждение человека, на самостоятельную оценку фактов и явлений, сознательный выбор линии поведения.

Функции политического маркетинга:

► выявление и выдвижение на авансцену политики достойных лидеров, способных компетентно выражать, представлять властным институтам и претворять в жизнь общественные интересы;

► выявление, популяризация и содействие внедрению альтернативных политических программ, проектов, идей, концепций прогрессивного общественного развития;

► формирование в общественном сознании положительного имиджа государственной власти;

► помощь гражданам в свободном и сознательном политическом выборе, а политическим институтам и лидерам — в демократизации общественных отношений.

К маркетинговым способам коммуникации относится политическая реклама. Ее цель — в эмоциональной и лаконичной форме представить гражданам истинный образ политических институтов, политических лидеров, политических идей, программ и концепций, сформировать о них положительное общественное мнение. Рекламная продукция, «очищенная» от политической конъюнктуры и субъективизма, содержит важную информацию для свободного и осознанного выбора человеком политической позиции. Реклама некомпетентная, лживая, тенденциозная искажает политическую действительность и способна дезориентировать людей.

Основные виды политической рекламы:

► аудиовизуальные;

► печатные;

► компьютерные;

► личные контакты политиков с общественностью.

Коммуникационная политика демократического государства включает:

► разработку и совершенствование правовых норм, регулирующих политическую коммуникацию, защиту интересов личности, общества и государства от распространения антигуманной информации;

► учреждение и развитие государственных и независимых СМИ (создание современной информационной системы, содействие ее кадровому, технологическому и материально-техническому обеспечению);

► демократизацию механизмов государственного влияния на массовую коммуникацию;

► информационно-идеологическое влияние на общественное мнение.

СМИ в системе массовой коммуникации

В наше время средства массовой информации (масс-медиа) — органическая часть механизма демократии, незаменимый источник информации. Это авторитетный политический институт, который формирует сознание людей, побуждает их к политическим действиям, обеспечивает общение субъектов политики и цивилизованные взаимосвязи между властными структурами государства и гражданами. Сегодня власть знаний и информации — мощнейший инструмент управления государством и обществом. Без СМИ современный человек не может стать активным участником политического процесса, правильно ориентироваться в сложном и противоречивом мире политики.

К СМИ относятся периодические печатные издания (газеты, журналы), массовые справочники, радио, телевидение, электронные коммуникационные системы.

Социально-политические функции СМИ:

► производство и распространение политической информации;

► формирование и выражение общественного мнения о деятельности политических институтов, реальном состоянии и проблемах социально-политического развития;

► отображение и представительство социальных интересов;

► политическое образование и воспитание граждан, социализация личности;

► интеграция субъектов политики (на основе плюрализма, организации цивилизованного общения граждан с властными структурами);

► критика правящей элиты, контроль действий государственных органов;

► мобилизация (побуждение) граждан к политическим действиям.

Соперничество за влияние на «четвертую власть», за использование ее ресурсов всегда находилось в эпицентре взаимодействия субъектов политики. Особенно острые формы соперничество приобретает в политических кампаниях, в частности, в ходе выборов кандидатов на государственные должности. Политические лидеры, грамотно и активно использующие СМИ, получают значительные преимущества перед своими конкурентами, резко повышают свой рейтинг.

В демократических странах доминирует рациональная (убеждающая, разумно обоснованная) модель массовой коммуникации. Ее характерные черты — влияние на сознание и мотивацию поведения людей посредством убеждения. Содержание и способы «подачи» информации рассчитаны на мыслительную работу индивида, на самостоятельный поиск правильных ответов и аргументов. Убеждения, сформировавшиеся на основе такой информации, наиболее устойчивы и продуктивны. Чем разнообразнее и качественнее убеждающая информация, тем выше внимание и доверие к ней граждан.

В авторитарных и тоталитарных государствах, напротив, доминирует иррациональная (эмоциональная, ослабляющая разум, политическое мышление человека) модель массовой коммуникации. Ее особенность в том, что политическая информация перенасыщена идеологическими мифами, догмами и стереотипами, «официальными» оценками и выводами в ущерб достоверным фактам, убедительным, правдивым аргументам. Она нередко внушает людям страх, неуверенность в будущем, неприязнь к оппонентам власти, разжигает социальную, религиозную и национальную вражду.

СМИ, координируя свою деятельность, могут сформировать атмосферу уважения к правящему режиму и нетерпимости к нему, «подогревать» и предотвращать политические конфликты и социальную напряженность. Поэтому органы власти чутко реагируют на общественное мнение, формируемое СМИ, оперативно пропагандируют собственную версию происходящих событий.

Широкие возможности СМИ неотделимы от их ответственности перед личностью, обществом и государством. Мы являемся свидетелями дефицита такой ответственности у многих журналистов, редакторов газет и журналов, авторов телевизионных программ и радиопередач. В погоне за сенсациями, «жареными фактами» и развлекательными сюжетами они выхолащивают или извращают сущность политической информации и коммуникации, наносят урон духовности и общественной морали.

Роль и ответственность национальных СМИ стремительно возрастает в условиях глобализации мирового информационного пространства. Информационным потоком управляют сегодня многочисленные агентства, которые давно поделили земной шар на эксклюзивные зоны. Однако контролируют большую часть международных новостей, поступающих (транслируемых) во все регионы и страны мира, четыре самых мощных агентства: Ассошиэйтед Пресс (США), Юнайтед Пресс Интернэшнл (США), Франс Пресс (Франция), Рейтер (Великобритания). Юнайтед Пресс Интернэшнл, к примеру, имеет 6400 клиентов в 114 странах, его сообщения переводятся на 48 языков (см.: Гидденс Э. Социология. — М., 1999. — С. 509).

Эта «четверка» ежедневно транслирует информацию по компьютерной и спутниковой связи, поставляет девять десятых всего объема новостей для газет, радио и телевидения мира. Их точка зрения оказывает определяющее воздействие на общественное мнение.

Это свидетельствует о мировом неравенстве в сфере коммуникационных технологий. Многие исследователи не без оснований говорят об «империализме» СМИ индустриальных стран, «интервенции» (тотальном распрост

2015-06-05

2015-06-05 1073

1073