I

Какие условия необходимо соблюдать помимо использования в игре приема «хватания-взятия» и посто

янного сбрасывания мышечных зажимов для достижения хороших двигательно-технических навыков?

Условия формирования двигательных навыков

Если говорить о фортепианном обучении, то здесь все методисты единодушны в мнении о том, что наибольшую пользу приносит игра по принципу «медленно и крепко», сохраняя при этом ощущение полной мышечной свободы, внимательно следя за тем чтобы не цеплять ненужные клавиши. Г. Нейгауз в цитированной работе приводит примеры Гилельса и Рихтера, которые в юности много занимались согласно этому принципу. Владимир Горовиц, по его словам, в возрасте 17—18 лет стучал так безбожно, что его в комнате почти нельзя было слушать.

Я. Флиер: «Я заставляю себя медленно и сосредоточенно учить виртуозные куски вещи».

Э. Гилельс: «Весь процесс выучивания вещи проходит в виде крепкой и медленной игры».

Л. Оборин: «Я не могу обойтись без медленного темпа. Даже работая над медленной частью сонаты, я играю ее еще медленнее». Другой способ работы — «данная страница или две играются все еще медленно, но уже с учетом обязательных звуковых качеств, т. е. правильной динамики, распределения силы звучности между голосами и т. д.».

|

|

|

А. Иохелес: «Если в вещи есть особенно трудные места, то они повторяются многократно... Это честное «выколачивание», и я не стыжусь об этом сказать» (цит. по: 184. С. 117-118).

В ритмическом плане медленная игра должна быть идеально ровной, что тренирует координированную работу мышц агонистов и антагонистов. В быстром темпе технически не получаются, как правило, те места пьесы, которые неритмично играются в медленном. Двигательные погрешности исполнения, как считает Г.М. Цыпин, возникают там, где учащиеся спешат, ускоряют игру. Дав указание учащемуся замедлить темп, выправив неудающееся место в ритмическом отношении, сделав ритмически ровную игру привычной, устоявшейся, пальцевые неполадки исчезают сами собой (см. 184. С. 121-122).

Важным навыком виртуозной игры является навык исполнения с предусмотрительностью и быстрым соображением. На практике это означает умение заранее готовить пальцы к нужной клавише, а руку — для соответствующей позиции. Выражение С. Савшинско- го «Голова должна идти впереди рук» означает, что внимание должно подготовить последующий фрагмент, когда руки играют то, что им положено играть в данный момент. «Заранее обдуманным намерением» готовить расположение каждого пальца к нужной клавише — одно из важных условий выработки хорошей техники игры на любом музыкальном инструменте.

|

|

|

Быстрое соображение подразумевает умение хорошо слышать самые мелкие длительности в быстрых пассажах. Хороший образ по этому поводу приводит Д. Оборин: «Всем нам не раз приходилось смотреть из окна поезда, который начинает постепенно двигаться: пока поезд идет медленно, шпалы и камушки на пути ясно видны в отдельности, но как только поезд начинает идти быстрее, все они сливаются в одну массу. Думаю, что если потренироваться и привыкнуть к быстроте движения, то можно шпалы и камушки достаточно ясно различать глазами и при быстром движении. Точно так же при игре пассажей и упражнений надо уметь четко и ясно фиксировать быстро взятые ноты. Пианисты, играющие технически хорошо,... очень точно передают и контролируют каждый взятый звук, и сыгранный ими пассаж вовсе не представляется таким, какими представляются шпалы и камушки неопытному глазу из окна бегущего поезда: они видят и слышат все очень ясно и точно» (цит. по: 131. С. 49 — 50).

Быстрое соображение во время игры достигается за счет четкости сформированного звукового образа в слуховых представлениях и быстроты переключения от одной опорной точки исполнения к другой.

Игра в быстрых темпах невозможна без выработки двигательных автоматизмов, которые вырабатываются в процессе медленной и точной игры и многократных повторений. Если в начале разучивания быстрого пассажа сознание вынуждено контролировать работу каждого пальца, то по мере выработки автоматизма внимание переходит на опорные точки данного пассажа, а впоследствии — только на начальную ноту и общий рисунок этого пассажа. При больших скоростях в чередовании звуков сознание не в силах контролировать работу каждого пальца, хотя слух может и слышать, что из-под них выходит. Поэтому возможен только контроль действий, идущий по опорным точкам пассажа. В этом случае работа сознания разгружается и облегчается, потому что вместо десятка приказов на каждый звук пассажа достаточно бывает одного, чтобы включить всю двигательную автоматизированную цепочку.

Быстрые движения пальцев достигаются исполнителем за счет отсутствия их замаха, легкости прикосновения к клавише или грифу, полной свободы от лишнего мышечного напряжения.

Системы специальных двигательных упражнений включают игру в различных темпах — от медленного до быстрого, с различными градациями — от piano до forte, с различными способами артикуляции — от legatissimo до staccatissimo, с различными ритмическими группировками и акцентами — вот пути, ведущие к достижению технической беглости.

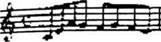

Большую помощь в развитии быстрой и ритмически ровной игры может оказать подключение к выработке техники игровых движений речевого аппарата. Дело в том, что наш язык в произнесении потока слов оказывается часто гораздо лучше натренированным, чем пальцы руки. Соединение движения пальцев с речевым произнесением какого-либо слога, в частности, с названием нот при сольфеджи- ровании, значительно дисциплинирует движения пальцев в смысле ритмической точности и определенности взятия звука. Многие педагоги практикуют со своими учениками предварительное сольфед- жирование трудных пассажей, и это дает хорошие результаты. Весьма распространенным в практике лучших педагогов оказывается и прием подтекстовки трудных пассажей различными стихотворениями. Этот прием культивировал великий итальянский скрипач XVIII в. Джузеппе Тартини. Мы находим его в педагогических рекомендациях Г. Когана (86) и известного нашего педагога А. Артоболевской. Вот как «оживляют» ее ученики довольно скучные упражнения Ш. Ганона, представляя себе непрерывные

движения пальцев подобно бесконечному движению

гусениц танка:

И так далее.

Брат Василий — очень смелый Доблестный танкист умелый. К ратному труду привычный, Пограничник он отличный, Самый лучший на заставе И представлен был к награде Едет в танке на параде!

|

|

|

enrc.rrCLj'JJTg

Наконец, на увеличение скорости движения в игре положительно влияет игра по дирижерскому жесту, при котором на один взмах проигрывается сразу большое количество нот. Мышление не отдельными нотами, а четвертями и половинными позволяет как бы спрессовывать большое количество нот в единое целое, что значительно облегчает игру.

Идеомоторная подготовка

В структуре игровых движений, как и любого действия, всегда присутствуют два элемента — программирующий, связанный с формированием нужных представлений в головном мозге, и исполнительный, связанный с непосредственным выполнением движения. Между ними существует неразрывная связь, которую установили независимо друг от друга французский химик Шеврель и английский физик М. Фарадей. Суть их экспериментов состоит в следующем: на указательный палец на первую фалангу наматывается нитка, длиной 70 — 80 см с прикрепленным к ней грузом. Если вытянуть руку, сосредоточить внимание на предмете и представить себе мысленно, что он начинает раскачиваться подобно маятнику, то груз действительно начинает раскачиваться вправо-влево или двигаться по кругу в зависимости от того, какую траекторию движения человек представит. Мысленное представление движения автоматически, непроизвольно вызывает сокращения мышц и человек выполняет то движение, которое он представил. Мысль, В5

3 Музыкальная психология

идея, рожденная в мозге, вызывает моторную реакцию, отчего подобные явления получили название иде- омоторных актов.

Точность исполнительских действий, т. е. игровых движений, напрямую связана с точностью и ясностью программ этих движений в сознании музыканта. Выполнение игрового движения без предварительного его осознания — очень распространенная ошибка даже среди продвинутых в техническом отношении музыкантов. Но освоение новых видов техники игры на музыкальном инструменте происходило бы значительно скорее, если бы музыканты знали о пользе идеомоторных актов. Об использовании этих приемов в своей педагогической практике свидетельствуют Т. Аешетицкий, Гр. Гинзбург, И. Гофман. Внимательное продумывание игровых движений помогало им и их ученикам добиваться высоких технических результатов в игре с наименьшими физическими и психическими затратами.

|

|

|

При использовании идеомоторных образов необходимо соблюдать ряд условий.

Первое. Сначала необходимо сформировать движение в мысленном плане и только потом пытаться выполнять его в реальном действии. При неудачных попытках следует возвратиться к программирующей части, проверить содержание мысленного действия и скорректировать его.

Второе. Мысленные представления необходимо пропускать через двигательный аппарат, вызывая при этом соответствующие ощущения.

Третье. Точности выполнения движения помогает проговаривание его в громкой речи. Например: «Эти аккорды играть цепко», «Поставить высоко первый палец на ми-бемоль», «Октавы играть свободной кистью» и т. д. В этих приказах не рекомендуется использовать слова с приставкой «не», которые могут увести от неправильного выполнения действия, но не приводят, как правило, к выполнению нужного движения.

Четвертое. Выполнение движения в идеомоторном плане надо начинать с медленного темпа, чередуя его впоследствии со средним и быстрым. Для выполнения идеомоторного представления надо спокойно сесть, расслабиться, закрыть глаза и мысленно проиграть движение с проговариванием его вслух или про себя.

Даже когда движение освоено хорошо, идеомоторные проигрывания не следует прекращать, т. к. они помогают поддерживать программирующий элемент игровых движений в надлежащей форме.

Пятое. При выполнении движения в реальном плане следует сосредоточиваться не на общей успешности или неуспешности выступления, а на конкретных действиях, которые должны привести к искомому результату. «Здесь добавить звук», «Выделить подголосок», «Ярче мелодию» — подобные самоприказы и самонаставления, ведущие исполнение от одного опорного пункта к другому, — лучший способ добиться желаемого высокохудожественного исполнения.

Исполнение музыкального произведения на основе точных идеомоторных представлений, формируемых в сознании музыканта до начала выполнения игрового движения, представляет собой более рациональный прием работы по сравнению с распространенным способом работы, который психологи называют «метод проб и ошибок». В этом методе музыкант сначала играет, выполняет движение и потом замечает, что он взял не ту ноту. В этом случае осмысливается уже допущенная ошибка, исправить которую уже, увы, никак невозможно. На основе многократных повторений музыкант может добиться нужного результата, отбрасывая движения, которые не достигли цели. Но работая таким способом, исполнитель должен всегда помнить, что каждое неверно и неточно выполненное движение оставляет в программирующей части нервный след, связанный с прохождением электрического импульса. Такой же след остается и в не- рвно-мышечной памяти технического аппарата. В состоянии нервного напряжения, например во время эстрадного исполнения, эти следы могут растормозить- ся, оживиться, и в результате исполнение пойдет по неверному пути. Таким образом, «метод проб и ошибок», который сегодня изживается в спортивной педагогике, должен изживаться и в музыкальной.

Одна из ошибок, которая может поджидать музыканта, осваивающего идеомоторные проигрывания, заключается в том что он во время выполнения такого упражнения не стремится сам сыграть данное произведение точно, уверенно и без ошибок, а наблюдает

з* себя со стороны, находясь в позиции стороннего наблюдателя. При таком подходе к данному виду тренировки мозг знает, как выполнить то или иное движение, но нужная программа действий не переходит на исполнительский уровень, т. е. на уровень конкретных движений. Только пропуская нужное движение через мышечно-суставной аппарат, вызывая в себе нужные ощущения, можно преодолеть этот разрыв.

Выводы

Искусство игры на музыкальном инструменте одним своим концом упирается в высокую поэзию, а другим — в мастерство циркового артиста, демонстрирующего высокую точность, скорость и координи- рованность движений. Достижение предельной степени технического совершенства исполнения должно быть непрестанной и каждодневной заботой музыкан- та-исполнителя. Многочисленные школы, учебные пособия, теоретические исследования исходили одно время из чисто двигательных предпосылок, а затем — из чисто слуховых, пока наконец не обрели необходимое единство.

Из всех возможных приемов звукоизвлечения на клавишных и отчасти струнных инструментах наиболее рациональным оказывается прием «хватание-взя- тие», поскольку он основывается на естественно-реф- лекторном хватательном движении.

Наибольшим злом для музыканта при освоении техники игровых движений являются мышечные зажимы, непроизвольно возникающие в различных частях всего тела. Единственный способ их преодоления — тщательный контроль действий и мгновенное расслабление зажатых мышц по мере их обнаружения в процессе исполнения.

Всякое игровое действие состоит из двух элементов — программирующей части и исполнительной. Чем выше квалификация музыканта, тем лучше у него оказывается сформирована программирующая часть игрового движения. Специальные упражнения, направленные на формирование и развитие способности к программированию движения — залог и условие роста технического мастерства музыканта.

Вопросы для повторения

• Сущность слухового и двигательного метода в освоении техники игровых движений.

• Анатомо-физиологический подход к технике игровых движений и его последователи.

• Принципы построения рационального движения в работах отечественных физиологов (Н.А. Берн- штейн, П.К. Анохин, Л.В. Чхаидзе).

• Основные способы звукоизвлечения и их особенности (толчок, удар, нажим, взятие).

• Негативные последствия мышечных зажимов при игровых движениях и способы их преодоления и снятия.

• Идеомоторная подготовка игровых движений и способы ее осуществления.

Рекомендуемая литература

• БирмакА. О художественной технике пианиста. М., 1973.

• Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано: Учеб. пособие для музыкальных вузов и училищ. М., 1978.

• Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. М., 1968.

• Коган Г. Работа пианиста. М., 1963.

• Назаров И.Т. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее совершенствования. Л., 1969.

• Савшинский С.И. Работа пианиста над техникой. А., 1968.

• Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М., 1984.

• Чхаидзе Л.В. Об управлении движениями человека. М., 1970.

• Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. М., 1986.

И 4. Творчество. Общие положения _____

Объективное и субъективное в творчестве

Творческий процесс — это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере идей, искусства, а также производства и организации. Новизна, которая возникает в результате творческой деятельности, может иметь как объективный, так и субъективный характер. Объективная ценность признается за такими продуктами творчества, в которых вскрываются дотоле неизвестные закономерности окружающей действительности, устанавливаются и объясняются связи между явлениями, считавшимися не связанными между собою, создаются произведения искусства, не имевшие аналога в истории культуры.

Субъективная ценность продуктов творчества имеет место тогда, когда продукт творчества нов не сам по себе, объективно, а нов для человека, его впервые создавшего. Таковы по большей части продукты детского творчества в области рисования, лепки, сочинения стихов и песенок. Усилия ученых, изучающих творческий процесс, сконцентрированы главным образом на изучении творчества, продукты которого имеют объективную ценность, т. е. такую, которая оказывает влияние на развитие науки или культуры в целом. Но при этом следует учитывать важность детского субъективного творчества в том плане, что оно является одним из показателей роста творческих возможностей человека, получившего данный результат. Творческая деятельность всегда связана с личностным ростом и именно в этом заключена субъективная ценность продуктов детского творчества.

Творческому акту предшествует длительное накопление соответствующего опыта, знаний, навыков, тщательное обдумывание того, что человек хочет воплотить. Накопление знаний и опыта можно охарактеризовать как количественный подход к проблеме, когда возникшую проблему пытаются решить при помощи привычных, стереотипных операций мышления, уже неоднократно использовавшихся ранее. Творческий акт характеризуется переходом количества всевозможных идей и подходов к решению проблемы в их своеобразное новое качество, которое и является решением данной проблемы. Любое значительное научное открытие — это качественный скачок в мышлении, будь то гелиоцентрическая система Коперника, таблица Периодической системы элементов Менделеева или же теория относительности Эйнштейна. В художественном же творчестве открытие есть создание ярких образов, которые поражают зрителя, читателя, слушателя глубиной обобщения и постижения изображаемого. Переход количества в качество в данном случае происходит через понятие «типическое», когда художник, изучив десятки жизненных прототипов, обобщает их в художественном образе.

С точки зрения психофизиологов, творчество есть образование новых сочетаний из элементов нейронных связей, которые уже ранее были сформированы в коре больших полушарий. Для того, чтобы в сознании художника образовались новые ассоциации, необходим процесс диссоциации, т. е. мохмент расщепления сложившихся связей. Диссоциированные связи включаются звеньями в новые системы связей, которые со временем тоже будут расщеплены и диссоциированы. Черновые наброски многих мастеров культуры позволяют нам видеть, как в поисках наиболее сильного художественного воздействия перебираются различные слова, линии рисунка, композиция произведения, как отрицается то, что поначалу, казалось, было хорошо, и как вновь найденное снова отрицается до тех пор, пока форма выражения не станет адекватной выражаемому содержанию.

Жизнь как процесс творчества

Было бы ошибкой думать, что творчество является только уделом избранных гениев. Большая часть того, что нас окружает, сделана и спроектирована неизвестно кем и в силу быстро изменяющихся условий жизни поиски и находки творческого решения проблемы становятся условием существования многих и многих людей. Выход за пределы рутины, появление даже крупицы новизны является творческим актом. Сдача экзамена, вступление в брак, переезд на новое место жительства, начало трудовой деятельности и смена работы — во всех этих случаях человек выступает творцом своей судьбы, творцом своей личности, творцом общественных отношений и трудовых достижений. Согласно концепции личности американского психолога Эрика Эриксона, человек в течение своей жизни проходит целый ряд личностных кризисов, из которых ему для дальнейшего неуклонного развития необходимо уметь выходить. Выход из кризиса связан с творческим решением возникшей проблемы.

Чем более сложной оказывается среда, в которой человеку приходится действовать, тем чаще от него требуется проявление творческих способностей. Там, где жизнь в силу суровых природных условий вынуждает человека заботиться о выращивании урожая и сохранении скота, строить сложные жилища, там творческий потенциал развивается и накапливается быстрее по сравнению с теми местами пребывания, в которых природа легко дает человеку средства к существованию. Поэтому народы, живущие в северных широтах, как правило, оказываются в творческом плане более изобретательными. Не случайно А. Выготский указывал на то, что в основе творчества всегда лежит момент плохой приспособленности, из чего возникают потребности, стремления и желания (см.: 46). Стремление изменить ситуацию заставляет человека напрягать умственные усилия, направленные на улучшение положения. Отсюда и возникает творческий акт. Как говорят в народе, нужда — мать изобретения.

Проявление творческого акта, по мнению Д. Выготского, исторически и общественно обусловлено. Ребенок гениально, подобно Моцарту, одаренный, но родившийся на островах, так же неспособен сочинить симфонию, как Архимед — изобрести динамоэлект- рическую машину. Именно поэтому Ньютон не смог открыть теорию относительности, а Декарт — механизмы условного рефлекса, т. к. каждый из этих ученых исходил из того уровня знаний, который был накоплен обществом к тому времени, когда они жили. Благодаря преемственности развития культуры то, чего в предшествующие эпохи достигал лишь выдающийся человек, в наше время естественно входит в школьные программы. В свое время по этому поводу В.Г. Белинский заметил, что для того, чтобы написать в наше время несколько строф, не уступающих в звучности и великолепии некоторым строфам Ломоносова, нужно одно умение и навык, а в то время, в каком жил Ломоносов, для этого нужен был талант.

Благодаря непрерывно совершенствующимся методам обучения подобные явления можно наблюдать сплошь и рядом. Особенно наглядно это проявляется в спорте и при овладении техникой игры на музыкальных инструментах. Так, просмотрев ноты Первого фортепианного концерта П. Чайковского, великий пианист Н. Рубинштейн нашел его технические трудности непреодолимыми и отказался его играть. В наши дни этот концерт является достоянием многих, даже рядовых пианистов. То же самое можно сказать и про спортивные достижения, в которых рекорды растут из года в год. Таким образом, мы видим, что проявление способностей человека выполнять какую-либо сложную деятельность зависит не только от его таланта, но и от освоения его учителями методов обучения, которые ведут к высоким достижениям.

Знания, умения и навыки в творческом процессе

Нередко отсутствие знаний, умений и навыков воспринимается даже профессионалами как отсутствие нужных способностей. Так, когда великий русский художник А. Суриков первый раз пытался поступить в Академию художеств, он не был принят. Отсутствие у него необходимых навыков было расценено профессорами Академии как отсутствие художественного таланта вообще.

Творческая фантазия художника помогает ему находить новые сочетания звуков, красок, форм и линий, создавать в результате этого то, чего раньше никогда не было. Но как бы ни велика была роль фантазии в творческом процессе, одной лишь фантазии недостаточно для создания законченного произведения. Яркий пример того, что творческий процесс может угаснуть, если не вооружать его необходимыми умениями, знаниями и навыками — детское творчество, которое угасает, не имея той подпитки, которую дает мастерство, приобретаемое в процессе обучения.

Никакими способностями невозможно заменить мастерство, которое является главным орудием в создании и исполнении художественного произведения.

Однако сами по себе профессиональные умения и навыки еще не предопределяют ценность результатов творческой деятельности. Суть творчества заключается не в накоплении знаний и мастерства, хотя это очень важно для творчества, а в умении человека, будь он ученый или художник, открывать новые идеи, новые пути развития мысли, делать оригинальные выводы. Вся трудность осуществления творческой деятельности заключается в том, что хотя знания и являются основой творчества, тем не менее совершенно разные психические процессы протекают в момент усвоения уже известного знания и создания новых идей, новых образов, новых форм. С одними и теми же примерно уровнями мастерства создаются совершенно несравнимые по своей ценности художественные произведения.

К примеру, уровень композиторской техники Направника был, по-видимому, не ниже, чем у Глинки, но объективно художественная ценность творчества Глинки намного выше, чем творчества Направника. Но, не обладая необходимой композиторской техникой, т. е. профессиональным мастерством, ни Направник, ни Глинка не смогли бы создать ничего достойного внимания. Современная психология и педагогика признают, что степень общего творческого развития человека имеет свои пределы, границы которых установлены генетическими особенностями строения нервной системы, т. е. что существуют люди от природы более или менее творчески одаренные, и что каждый человек может и должен развить свои творческие способности до тех уровней, которые ему отпущены природой. А определить эти уровни можно, только занявшись той деятельностью, в которой человек может себя проявить тем или иным образом. Как отмечал Д. Выготский, хотя обучить творческому акту искусства нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению.

Психологические особенности творческой личности

Психологи давно заметили, что люди, обладающие творческим складом ума, в какой бы области они ни работали, имеют много общих черт, по совокупности которых они существенно отличаются от людей менее творческих. Чертами творческой личности, согласно американскому психологу К. Тэйлору, являются: стремление всегда быть на передовых рубежах в своей области; независимость и самостоятельность суждений, стремление идти своей дорогой; склонность к риску; активность, любознательность, неутомимость в поисках; неудовлетворенность существующими традициями и методами и отсюда — стремление изменить существующее положение дел; нестандартность мышления; дар общения; талант предвидения (см.: 38. С. 28). Другие исследователи отмечают такие черты творческой личности, как богатство фантазии и интуиции; способность выходить за рамки обычных представлений и видеть предметы под необычным утлом зрения; способность разрешать тупиковые ситуации в тех случаях, когда они не имеют логического решения, оригинальным путем. Вносящие большой вклад в общественный прогресс творцы нового в искусстве и в науке, как правило, обладают обширными познаниями и глубиной проникновения в суть изучаемой проблемы, богатством чувств и прежде всего, чувством нового; сильная воля помогает им в достижении поставленных ими самим себе целей. Они хорошо чувствуют потребности общественного развития и хорошо понимают чувства других людей. Обладая высокой чувствительностью, творческие люди улавливают слабые сигналы в окружающей их действительности и на этом строят развитие присущего им дара предвидения. Для нахождения истины они не чураются тяжелого и изнурительного труда, находя в самом его процессе большое удовлетворение.

Творческие люди в своей деятельности не склонны опираться на авторитеты. Изучив в начале творческого пути все то, что сделано до них их предшественниками, они затем идут своим пугем, не обращая особого внимания на критику в свой адрес. Так было со всеми композиторами-новаторами, проложившими новые пути в музыкальном мышлении — Бетховеном, Листом, Стравинским, Шенбергом, Шостаковичем. Хотя критика со стороны тех, кто стоит на традиционных ортодоксальных позициях, бывает довольно суровой, подлинные творцы не в силах свернуть со своей дороги и сочинять так, чтобы это вызывало одобрение у критики и у широкой публики. Они чувствуют и осознают в себе особую миссию в служении своему делу, будь то наука, искусство или какой-либо другой вид деятельности.

На творчество большое влияние оказывает способность проявлять яркую фантазию, подходить к проблеме с разных точек зрения, порой взаимоисключающих друг друга, подвергать сомнению то, что для многих кажется очевидным. Естественно, что подобные черты творческой личности делают ее не очень уживчивой с другими людьми, что вызывает к ней недоброжелательное отношение. Творцу приходится иметь много мужества для того, чтобы следовать своему жизненному пути, отстаивать свои принципы, идти на риск, понимая, что его новаторские идеи могут быть не приняты широкой публикой, проявлять исключительное упорство в достижении намеченной цели. Часто это приводит творческого человека к изоляции от научного или художественного общества, но независимая интровертированная позиция не очень его смущает, хотя временное отсутствие признания переживается довольно нелегко.

Творческого человека можно сравнить с могучим деревом, корни которого глубоко уходят в землю, а вершина — высоко в небо. Глубокие корни ассоциируются с предельным проникновением в рассматриваемую проблему, доскональное знание предмета, вершина — с отрывом от реальности, умением посмотреть на проблему с какой-то высокой точки зрения, охватывая ее целиком, уходя от приземленного, обычного решения задачи.

Своей независимостью, самостоятельностью, оригинальностью творческие люди приносят много хлопот коллективам, в которых им приходится работать, и тем, кто вынужден с ними общаться.

Известны эксцентрические поступки Пушкина в молодости, пришедшего однажды на прием к кишиневскому генерал-губернатору в одних панталонах; приступы раздражительности у Гоголя, когда в Риме в трактире ему не понравилась какая-то поданная ему еда. Однако близкие друзья, ценящие талант новатора у художника и у ученого, прощают им эти недоразумения и защищают их от нападок других.

2015-06-05

2015-06-05 1021

1021