|

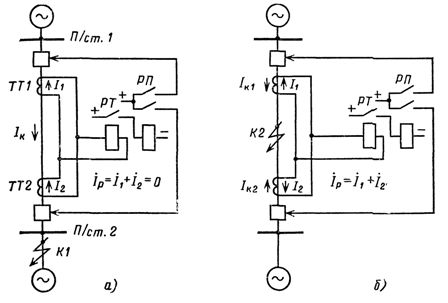

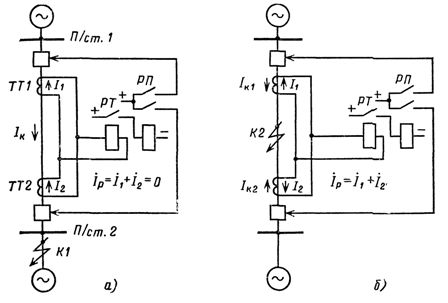

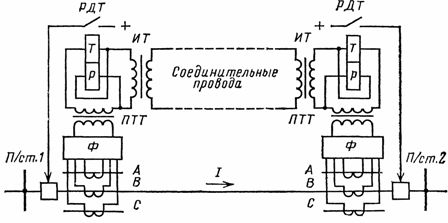

|  Продольная дифференциальная защита основана на принципе сравнения значений и фаз токов в начале и конце линии. Для этого вторичные обмотки трансформаторов тока с обеих сторон линии соединяются между собой проводами, как показано на рис. 1. По этим проводам постоянно циркулируют вторичные токи I1 и I2. Для выполнения дифференциальной защиты параллельно трансформаторам тока включают дифференциальное реле РТ. Ток в обмотке этого реле всегда будет равен геометрической сумме токов, приходящих от обоих трансформаторов тока Продольная дифференциальная защита основана на принципе сравнения значений и фаз токов в начале и конце линии. Для этого вторичные обмотки трансформаторов тока с обеих сторон линии соединяются между собой проводами, как показано на рис. 1. По этим проводам постоянно циркулируют вторичные токи I1 и I2. Для выполнения дифференциальной защиты параллельно трансформаторам тока включают дифференциальное реле РТ. Ток в обмотке этого реле всегда будет равен геометрической сумме токов, приходящих от обоих трансформаторов тока

Если коэффициенты трансформации трансформаторов тока ТТ1 и ТТ2 одинаковы, то при нормальной работе, а также внешнем КЗ (точка К1 на рис. 1,а) вторичные токи равны по значению I1 = I2 направлены в реле встречно.

Если коэффициенты трансформации трансформаторов тока ТТ1 и ТТ2 одинаковы, то при нормальной работе, а также внешнем КЗ (точка К1 на рис. 1,а) вторичные токи равны по значению I1 = I2 направлены в реле встречно.

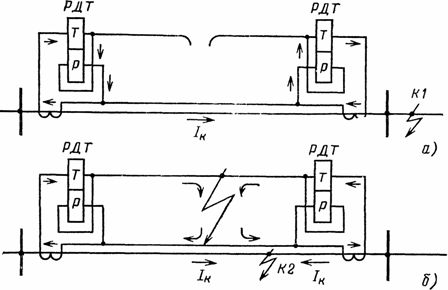

Рис. 1. Принцип выполнения продольной дифференциальной защиты линии и прохождение тока в реле при внешнем КЗ (а) и при КЗ на защищаемой зоне (б)

Ток в реле

Рис. 1. Принцип выполнения продольной дифференциальной защиты линии и прохождение тока в реле при внешнем КЗ (а) и при КЗ на защищаемой зоне (б)

Ток в реле

и реле не приходит в действие.

При КЗ в защищаемой зоне (точка К2 на рис. 1,б) вторичные токи в обмотке реле совпадут по фазе. И, следовательно, будут суммироваться

и реле не приходит в действие.

При КЗ в защищаемой зоне (точка К2 на рис. 1,б) вторичные токи в обмотке реле совпадут по фазе. И, следовательно, будут суммироваться

Если

Если

реле сработает и подействует на отключение выключателей линий.

Таким образом, дифференциальная продольная защита с постоянно циркулирующими токами в обмотке реле реагирует на полный ток КЗ в защищаемой зоне (участок линии, заключенный между трансформаторами тока ТТ1 и ТТ2), обеспечивая при этом мгновенное отключение поврежденной линии

Практическое исполнение схем дифференциальных защит потребовало внесения ряда конструктивных элементов, обусловленных особенностями работы этих защит на линиях энергосистем.

Во-первых, для отключения протяженных линий с двух сторон оказалось необходимым подключение по дифференциальной схеме двух реле: одно на подстанции 1, другое на подстанции 2 (рис. 2).

реле сработает и подействует на отключение выключателей линий.

Таким образом, дифференциальная продольная защита с постоянно циркулирующими токами в обмотке реле реагирует на полный ток КЗ в защищаемой зоне (участок линии, заключенный между трансформаторами тока ТТ1 и ТТ2), обеспечивая при этом мгновенное отключение поврежденной линии

Практическое исполнение схем дифференциальных защит потребовало внесения ряда конструктивных элементов, обусловленных особенностями работы этих защит на линиях энергосистем.

Во-первых, для отключения протяженных линий с двух сторон оказалось необходимым подключение по дифференциальной схеме двух реле: одно на подстанции 1, другое на подстанции 2 (рис. 2).

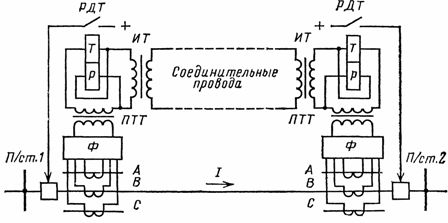

Рис. 2. Принципиальная схема продольной дифференциальной защиты линии: Ф — фильтры токов прямой и обратной последовательностей; ПТТ — промежуточный трансформатор тока; ИТ — изолирующий трансформатор; РДТ — дифференциальное реле с торможением; Р — рабочая и Т — тормозная обмотки реле

Подключение двух реле привело к неравномерному распределению вторичных токов между реле (токи распределялись обратно пропорционально сопротивлениям цепей), появлению тока небаланса и понижению чувствительности защиты. Заметим также, что этот ток небаланса суммируется в реле с током небаланса, вызванным несовпадением характеристик намагничивания и некоторой разницей в коэффициентах трансформации трансформаторов тока. Для отстройки от токов небаланса в защите были применены не простые дифференциальные реле, а дифференциальные реле с торможением РДТ, обладающие большей чувствительностью.

Во-вторых, соединительные провода при их значительной длине обладают сопротивлением, во много раз превышающим допустимое для трансформаторов тока сопротивление нагрузки. Для понижения нагрузки были применены промежуточные трансформаторы тока ПТТ с коэффициентом трансформации n, с помощью которых был уменьшен в n раз ток, циркулирующий по проводам, и тем самым снижена в n2 раз нагрузка от соединительных проводов (значение нагрузки пропорционально квадрату тока).

Рис. 2. Принципиальная схема продольной дифференциальной защиты линии: Ф — фильтры токов прямой и обратной последовательностей; ПТТ — промежуточный трансформатор тока; ИТ — изолирующий трансформатор; РДТ — дифференциальное реле с торможением; Р — рабочая и Т — тормозная обмотки реле

Подключение двух реле привело к неравномерному распределению вторичных токов между реле (токи распределялись обратно пропорционально сопротивлениям цепей), появлению тока небаланса и понижению чувствительности защиты. Заметим также, что этот ток небаланса суммируется в реле с током небаланса, вызванным несовпадением характеристик намагничивания и некоторой разницей в коэффициентах трансформации трансформаторов тока. Для отстройки от токов небаланса в защите были применены не простые дифференциальные реле, а дифференциальные реле с торможением РДТ, обладающие большей чувствительностью.

Во-вторых, соединительные провода при их значительной длине обладают сопротивлением, во много раз превышающим допустимое для трансформаторов тока сопротивление нагрузки. Для понижения нагрузки были применены промежуточные трансформаторы тока ПТТ с коэффициентом трансформации n, с помощью которых был уменьшен в n раз ток, циркулирующий по проводам, и тем самым снижена в n2 раз нагрузка от соединительных проводов (значение нагрузки пропорционально квадрату тока).

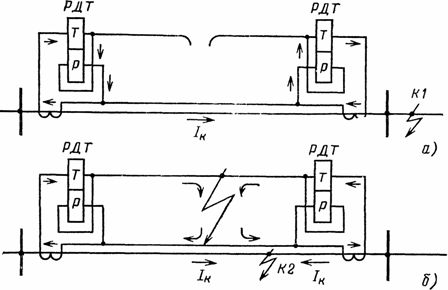

Рис. 3. Прохождение тока в обмотках реле при обрыве (а) и замыкании между собой соединительных проводов (б): К1 — точка сквозного КЗ; К2 — точка КЗ в защищаемой зоне

В схеме продольной дифференциальной защиты были предусмотрены также изолирующие трансформаторы ИТ для отделения соединительных проводов от цепей реле и защиты последних от высокого напряжения, наводимого в соединительных проводах во время прохождения по линии тока КЗ.

Распространенные в электрических сетях продольные дифференциальные защиты типа ДЗЛ построены на изложенных выше принципах и содержат элементы, указанные на рис. 2. Наличие соединительных проводов во вторичных цепях ДЗЛ ограничивает область ее применения линиями малой протяженности (10—15 км).

Контроль исправности соединительных проводов.

В эксплуатации возможны повреждения соединительных проводов: обрывы, КЗ между ними, замыкания одного из проводов на землю.

При обрыве соединительного провода (рис. 3, а) ток в рабочей и тормозной обмотках реле становится одинаковым и защита может неправильно сработать при сквозном КЗ и даже при токе нагрузки (в зависимости от значения Iсз).

Замыкание между соединительными проводами (рис. 3,б) шунтирует собой рабочие обмотки реле, и тогда защита может отказать в работе при КЗ в защищаемой зоне.

Для своевременного выявления повреждений исправность соединительных проводов контролируется специальным устройством. Контроль основан на том, что на рабочий переменный ток, циркулирующий в соединительных проводах при их исправном состоянии, накладывается выпрямленный постоянный ток, не оказывающий влияния на работу защиты.

Выпрямленное напряжение подводится к соединительным проводам только на одной из подстанций, где устройство контроля имеет выпрямитель, получающий в свою очередь питание от трансформатора напряжения рабочей системы шин. Подключение устройства контроля к той или другой системе шин осуществляется вспомогательными контактами шинных разъединителей или реле-повторителями шинных разъединителей защищаемой линии.

При обрыве соединительных проводов постоянный ток исчезает и устройство контроля подает сигнал о повреждении, снимая оперативный ток с защиты на обеих подстанциях. При замыкании соединительных проводов между собой — подает сигнал и выводит защиту из действия, но только с одной стороны — со стороны подстанции, где выпрямитель отсутствует. В случае понижения сопротивления изоляции одного из соединительных проводов относительно земли (ниже 15—20 кОм) устройство контроля также подает соответствующий сигнал.

Если соединительные провода исправны, ток контроля, проходящий по ним, не превышает 5—6 мА при напряжении 80 В. Эти значения должны периодически проверяться оперативным персоналом в соответствии с инструкцией по эксплуатации защиты.

Оперативному персоналу следует помнить, что перед допуском к любого рода работам на соединительных проводах необходимо отключать с обеих сторон продольную дифференциальную защиту, устройство контроля соединительных проводов и пуск устройства резервирования при отказе выключателей УРОВ от защиты.

После окончания работ на соединительных проводах следует проверить их исправность. Для этого включается устройство контроля на подстанции, где оно не имеет выпрямителя. При этом должен появиться сигнал неисправности. Затем устройство контроля включают на другой подстанции (на соединительные провода подают выпрямленное напряжение) и проверяют, нет ли сигнала о повреждении. Защиту и цепь пуска УРОВ от защиты вводят в работу при исправных соединительных проводах.

Принцип действия

Рис. 3. Прохождение тока в обмотках реле при обрыве (а) и замыкании между собой соединительных проводов (б): К1 — точка сквозного КЗ; К2 — точка КЗ в защищаемой зоне

В схеме продольной дифференциальной защиты были предусмотрены также изолирующие трансформаторы ИТ для отделения соединительных проводов от цепей реле и защиты последних от высокого напряжения, наводимого в соединительных проводах во время прохождения по линии тока КЗ.

Распространенные в электрических сетях продольные дифференциальные защиты типа ДЗЛ построены на изложенных выше принципах и содержат элементы, указанные на рис. 2. Наличие соединительных проводов во вторичных цепях ДЗЛ ограничивает область ее применения линиями малой протяженности (10—15 км).

Контроль исправности соединительных проводов.

В эксплуатации возможны повреждения соединительных проводов: обрывы, КЗ между ними, замыкания одного из проводов на землю.

При обрыве соединительного провода (рис. 3, а) ток в рабочей и тормозной обмотках реле становится одинаковым и защита может неправильно сработать при сквозном КЗ и даже при токе нагрузки (в зависимости от значения Iсз).

Замыкание между соединительными проводами (рис. 3,б) шунтирует собой рабочие обмотки реле, и тогда защита может отказать в работе при КЗ в защищаемой зоне.

Для своевременного выявления повреждений исправность соединительных проводов контролируется специальным устройством. Контроль основан на том, что на рабочий переменный ток, циркулирующий в соединительных проводах при их исправном состоянии, накладывается выпрямленный постоянный ток, не оказывающий влияния на работу защиты.

Выпрямленное напряжение подводится к соединительным проводам только на одной из подстанций, где устройство контроля имеет выпрямитель, получающий в свою очередь питание от трансформатора напряжения рабочей системы шин. Подключение устройства контроля к той или другой системе шин осуществляется вспомогательными контактами шинных разъединителей или реле-повторителями шинных разъединителей защищаемой линии.

При обрыве соединительных проводов постоянный ток исчезает и устройство контроля подает сигнал о повреждении, снимая оперативный ток с защиты на обеих подстанциях. При замыкании соединительных проводов между собой — подает сигнал и выводит защиту из действия, но только с одной стороны — со стороны подстанции, где выпрямитель отсутствует. В случае понижения сопротивления изоляции одного из соединительных проводов относительно земли (ниже 15—20 кОм) устройство контроля также подает соответствующий сигнал.

Если соединительные провода исправны, ток контроля, проходящий по ним, не превышает 5—6 мА при напряжении 80 В. Эти значения должны периодически проверяться оперативным персоналом в соответствии с инструкцией по эксплуатации защиты.

Оперативному персоналу следует помнить, что перед допуском к любого рода работам на соединительных проводах необходимо отключать с обеих сторон продольную дифференциальную защиту, устройство контроля соединительных проводов и пуск устройства резервирования при отказе выключателей УРОВ от защиты.

После окончания работ на соединительных проводах следует проверить их исправность. Для этого включается устройство контроля на подстанции, где оно не имеет выпрямителя. При этом должен появиться сигнал неисправности. Затем устройство контроля включают на другой подстанции (на соединительные провода подают выпрямленное напряжение) и проверяют, нет ли сигнала о повреждении. Защиту и цепь пуска УРОВ от защиты вводят в работу при исправных соединительных проводах.

Принцип действия

Дифференциальная защита силового трансформатора

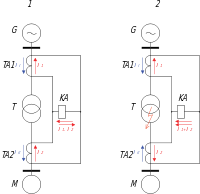

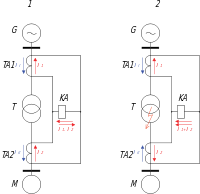

Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении токов, протекающих через участки между защищаемым участком линии (или защищаемом аппаратом). Для измерения значения силы тока на концах защищаемого участка используются трансформаторы тока(TA1, TA2). Вторичные цепи этих трансформаторов соединяются с токовым реле(KA) таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разница токов от первого и второго трансформаторов.

В нормальном режиме (1) значения величины силы тока вычитаются друг из друга, и в идеальном случае ток в цепи обмотки токового реле будет равен нулю. В случае возникновения короткого замыкания (2) на защищаемом участке, на обмотку токового реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит реле замкнуть свои контакты, выдав команду на отключение поврежденного участка.

В реальном случае через обмотку токового реле всегда будет протекать ток отличный от нуля, называемый током небаланса. Наличие тока небаланса объясняется рядом факторов:

· Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора.

· Некоторое влияние на возникновение тока небаланса может оказывать намагничивающий ток, возникающий в обмотках защищаемого трансформатора. В нормальном режиме этот ток может достигать 5 % от номинального. При некоторых переходных процессах, например при включении трансформатора с холостого хода под нагрузку, ток намагничивания на короткое время может в несколько раз превышать номинальный ток. Для того, чтобы учесть влияние намагничивающего тока, ток срабатывания реле принимают большим, чем максимальное значение намагничивающего тока.

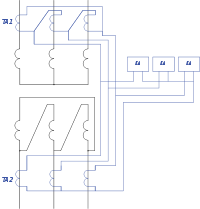

· Неодинаковое соединение обмоток первичной и вторичной стороны защищаемого трансформатора (например, при соединении обмоток Y/Δ) так же влияет на возникновение тока небаланса. В данном случае во вторичной цепи защищаемого трансформатора вектор тока будет смещён относительно тока в первичной цепи на 30°. Подобрать такое число витков у трансформаторов тока, которое позволило бы компенсировать эту разницу, невозможно. В этом случае угловой сдвиг компенсируют с помощью соединения обмоток: на стороне звезды обмотки трансформаторов тока соединяют треугольником, а на стороне треугольника соответственно звездой.

Следует отметить, что современные микропроцессорные устройства защиты способны учитывать эту разницу самостоятельно, и при их использовании, как правило, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока соединяют звездой на обоих концах защищаемого участка, указав это в настройках устройства защиты.

Дифференциальная защита силового трансформатора

Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении токов, протекающих через участки между защищаемым участком линии (или защищаемом аппаратом). Для измерения значения силы тока на концах защищаемого участка используются трансформаторы тока(TA1, TA2). Вторичные цепи этих трансформаторов соединяются с токовым реле(KA) таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разница токов от первого и второго трансформаторов.

В нормальном режиме (1) значения величины силы тока вычитаются друг из друга, и в идеальном случае ток в цепи обмотки токового реле будет равен нулю. В случае возникновения короткого замыкания (2) на защищаемом участке, на обмотку токового реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит реле замкнуть свои контакты, выдав команду на отключение поврежденного участка.

В реальном случае через обмотку токового реле всегда будет протекать ток отличный от нуля, называемый током небаланса. Наличие тока небаланса объясняется рядом факторов:

· Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора.

· Некоторое влияние на возникновение тока небаланса может оказывать намагничивающий ток, возникающий в обмотках защищаемого трансформатора. В нормальном режиме этот ток может достигать 5 % от номинального. При некоторых переходных процессах, например при включении трансформатора с холостого хода под нагрузку, ток намагничивания на короткое время может в несколько раз превышать номинальный ток. Для того, чтобы учесть влияние намагничивающего тока, ток срабатывания реле принимают большим, чем максимальное значение намагничивающего тока.

· Неодинаковое соединение обмоток первичной и вторичной стороны защищаемого трансформатора (например, при соединении обмоток Y/Δ) так же влияет на возникновение тока небаланса. В данном случае во вторичной цепи защищаемого трансформатора вектор тока будет смещён относительно тока в первичной цепи на 30°. Подобрать такое число витков у трансформаторов тока, которое позволило бы компенсировать эту разницу, невозможно. В этом случае угловой сдвиг компенсируют с помощью соединения обмоток: на стороне звезды обмотки трансформаторов тока соединяют треугольником, а на стороне треугольника соответственно звездой.

Следует отметить, что современные микропроцессорные устройства защиты способны учитывать эту разницу самостоятельно, и при их использовании, как правило, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока соединяют звездой на обоих концах защищаемого участка, указав это в настройках устройства защиты.

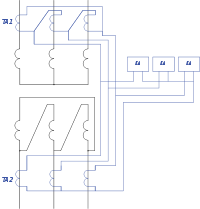

Дифференциальная защита трёхфазного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y/Δ)

Область применения[править | править вики-текст]

Дифференциальная защита устанавливается в качестве основной для защиты трансформаторов и автотрансформаторов. Одним из недостатков такой защиты является сложность её исполнения: в частности, требуется наличие надёжной, помехозащищённой линии связи между двумя участками, на которых установлены трансформаторы тока. В связи с этим, дифференциальную защиту применяют для защиты одиночно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 6300 кВА и выше, параллельно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 4000 кВА и выше и на трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше, если токовая отсечка не позволяет добиться необходимой чувствительности при коротком замыкании на выводах высокого напряжения, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более, чем 0,5 с.

Дифференциальная защита трёхфазного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y/Δ)

Область применения[править | править вики-текст]

Дифференциальная защита устанавливается в качестве основной для защиты трансформаторов и автотрансформаторов. Одним из недостатков такой защиты является сложность её исполнения: в частности, требуется наличие надёжной, помехозащищённой линии связи между двумя участками, на которых установлены трансформаторы тока. В связи с этим, дифференциальную защиту применяют для защиты одиночно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 6300 кВА и выше, параллельно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 4000 кВА и выше и на трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше, если токовая отсечка не позволяет добиться необходимой чувствительности при коротком замыкании на выводах высокого напряжения, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более, чем 0,5 с.

|

Продольная дифференциальная защита основана на принципе сравнения значений и фаз токов в начале и конце линии. Для этого вторичные обмотки трансформаторов тока с обеих сторон линии соединяются между собой проводами, как показано на рис. 1. По этим проводам постоянно циркулируют вторичные токи I1 и I2. Для выполнения дифференциальной защиты параллельно трансформаторам тока включают дифференциальное реле РТ. Ток в обмотке этого реле всегда будет равен геометрической сумме токов, приходящих от обоих трансформаторов тока

Продольная дифференциальная защита основана на принципе сравнения значений и фаз токов в начале и конце линии. Для этого вторичные обмотки трансформаторов тока с обеих сторон линии соединяются между собой проводами, как показано на рис. 1. По этим проводам постоянно циркулируют вторичные токи I1 и I2. Для выполнения дифференциальной защиты параллельно трансформаторам тока включают дифференциальное реле РТ. Ток в обмотке этого реле всегда будет равен геометрической сумме токов, приходящих от обоих трансформаторов тока

Если коэффициенты трансформации трансформаторов тока ТТ1 и ТТ2 одинаковы, то при нормальной работе, а также внешнем КЗ (точка К1 на рис. 1,а) вторичные токи равны по значению I1 = I2 направлены в реле встречно.

Если коэффициенты трансформации трансформаторов тока ТТ1 и ТТ2 одинаковы, то при нормальной работе, а также внешнем КЗ (точка К1 на рис. 1,а) вторичные токи равны по значению I1 = I2 направлены в реле встречно.

Рис. 1. Принцип выполнения продольной дифференциальной защиты линии и прохождение тока в реле при внешнем КЗ (а) и при КЗ на защищаемой зоне (б)

Ток в реле

Рис. 1. Принцип выполнения продольной дифференциальной защиты линии и прохождение тока в реле при внешнем КЗ (а) и при КЗ на защищаемой зоне (б)

Ток в реле

и реле не приходит в действие.

При КЗ в защищаемой зоне (точка К2 на рис. 1,б) вторичные токи в обмотке реле совпадут по фазе. И, следовательно, будут суммироваться

и реле не приходит в действие.

При КЗ в защищаемой зоне (точка К2 на рис. 1,б) вторичные токи в обмотке реле совпадут по фазе. И, следовательно, будут суммироваться

Если

Если

реле сработает и подействует на отключение выключателей линий.

Таким образом, дифференциальная продольная защита с постоянно циркулирующими токами в обмотке реле реагирует на полный ток КЗ в защищаемой зоне (участок линии, заключенный между трансформаторами тока ТТ1 и ТТ2), обеспечивая при этом мгновенное отключение поврежденной линии

Практическое исполнение схем дифференциальных защит потребовало внесения ряда конструктивных элементов, обусловленных особенностями работы этих защит на линиях энергосистем.

Во-первых, для отключения протяженных линий с двух сторон оказалось необходимым подключение по дифференциальной схеме двух реле: одно на подстанции 1, другое на подстанции 2 (рис. 2).

реле сработает и подействует на отключение выключателей линий.

Таким образом, дифференциальная продольная защита с постоянно циркулирующими токами в обмотке реле реагирует на полный ток КЗ в защищаемой зоне (участок линии, заключенный между трансформаторами тока ТТ1 и ТТ2), обеспечивая при этом мгновенное отключение поврежденной линии

Практическое исполнение схем дифференциальных защит потребовало внесения ряда конструктивных элементов, обусловленных особенностями работы этих защит на линиях энергосистем.

Во-первых, для отключения протяженных линий с двух сторон оказалось необходимым подключение по дифференциальной схеме двух реле: одно на подстанции 1, другое на подстанции 2 (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема продольной дифференциальной защиты линии: Ф — фильтры токов прямой и обратной последовательностей; ПТТ — промежуточный трансформатор тока; ИТ — изолирующий трансформатор; РДТ — дифференциальное реле с торможением; Р — рабочая и Т — тормозная обмотки реле

Подключение двух реле привело к неравномерному распределению вторичных токов между реле (токи распределялись обратно пропорционально сопротивлениям цепей), появлению тока небаланса и понижению чувствительности защиты. Заметим также, что этот ток небаланса суммируется в реле с током небаланса, вызванным несовпадением характеристик намагничивания и некоторой разницей в коэффициентах трансформации трансформаторов тока. Для отстройки от токов небаланса в защите были применены не простые дифференциальные реле, а дифференциальные реле с торможением РДТ, обладающие большей чувствительностью.

Во-вторых, соединительные провода при их значительной длине обладают сопротивлением, во много раз превышающим допустимое для трансформаторов тока сопротивление нагрузки. Для понижения нагрузки были применены промежуточные трансформаторы тока ПТТ с коэффициентом трансформации n, с помощью которых был уменьшен в n раз ток, циркулирующий по проводам, и тем самым снижена в n2 раз нагрузка от соединительных проводов (значение нагрузки пропорционально квадрату тока).

Рис. 2. Принципиальная схема продольной дифференциальной защиты линии: Ф — фильтры токов прямой и обратной последовательностей; ПТТ — промежуточный трансформатор тока; ИТ — изолирующий трансформатор; РДТ — дифференциальное реле с торможением; Р — рабочая и Т — тормозная обмотки реле

Подключение двух реле привело к неравномерному распределению вторичных токов между реле (токи распределялись обратно пропорционально сопротивлениям цепей), появлению тока небаланса и понижению чувствительности защиты. Заметим также, что этот ток небаланса суммируется в реле с током небаланса, вызванным несовпадением характеристик намагничивания и некоторой разницей в коэффициентах трансформации трансформаторов тока. Для отстройки от токов небаланса в защите были применены не простые дифференциальные реле, а дифференциальные реле с торможением РДТ, обладающие большей чувствительностью.

Во-вторых, соединительные провода при их значительной длине обладают сопротивлением, во много раз превышающим допустимое для трансформаторов тока сопротивление нагрузки. Для понижения нагрузки были применены промежуточные трансформаторы тока ПТТ с коэффициентом трансформации n, с помощью которых был уменьшен в n раз ток, циркулирующий по проводам, и тем самым снижена в n2 раз нагрузка от соединительных проводов (значение нагрузки пропорционально квадрату тока).

Рис. 3. Прохождение тока в обмотках реле при обрыве (а) и замыкании между собой соединительных проводов (б): К1 — точка сквозного КЗ; К2 — точка КЗ в защищаемой зоне

В схеме продольной дифференциальной защиты были предусмотрены также изолирующие трансформаторы ИТ для отделения соединительных проводов от цепей реле и защиты последних от высокого напряжения, наводимого в соединительных проводах во время прохождения по линии тока КЗ.

Распространенные в электрических сетях продольные дифференциальные защиты типа ДЗЛ построены на изложенных выше принципах и содержат элементы, указанные на рис. 2. Наличие соединительных проводов во вторичных цепях ДЗЛ ограничивает область ее применения линиями малой протяженности (10—15 км).

Контроль исправности соединительных проводов.

В эксплуатации возможны повреждения соединительных проводов: обрывы, КЗ между ними, замыкания одного из проводов на землю.

При обрыве соединительного провода (рис. 3, а) ток в рабочей и тормозной обмотках реле становится одинаковым и защита может неправильно сработать при сквозном КЗ и даже при токе нагрузки (в зависимости от значения Iсз).

Замыкание между соединительными проводами (рис. 3,б) шунтирует собой рабочие обмотки реле, и тогда защита может отказать в работе при КЗ в защищаемой зоне.

Для своевременного выявления повреждений исправность соединительных проводов контролируется специальным устройством. Контроль основан на том, что на рабочий переменный ток, циркулирующий в соединительных проводах при их исправном состоянии, накладывается выпрямленный постоянный ток, не оказывающий влияния на работу защиты.

Выпрямленное напряжение подводится к соединительным проводам только на одной из подстанций, где устройство контроля имеет выпрямитель, получающий в свою очередь питание от трансформатора напряжения рабочей системы шин. Подключение устройства контроля к той или другой системе шин осуществляется вспомогательными контактами шинных разъединителей или реле-повторителями шинных разъединителей защищаемой линии.

При обрыве соединительных проводов постоянный ток исчезает и устройство контроля подает сигнал о повреждении, снимая оперативный ток с защиты на обеих подстанциях. При замыкании соединительных проводов между собой — подает сигнал и выводит защиту из действия, но только с одной стороны — со стороны подстанции, где выпрямитель отсутствует. В случае понижения сопротивления изоляции одного из соединительных проводов относительно земли (ниже 15—20 кОм) устройство контроля также подает соответствующий сигнал.

Если соединительные провода исправны, ток контроля, проходящий по ним, не превышает 5—6 мА при напряжении 80 В. Эти значения должны периодически проверяться оперативным персоналом в соответствии с инструкцией по эксплуатации защиты.

Оперативному персоналу следует помнить, что перед допуском к любого рода работам на соединительных проводах необходимо отключать с обеих сторон продольную дифференциальную защиту, устройство контроля соединительных проводов и пуск устройства резервирования при отказе выключателей УРОВ от защиты.

После окончания работ на соединительных проводах следует проверить их исправность. Для этого включается устройство контроля на подстанции, где оно не имеет выпрямителя. При этом должен появиться сигнал неисправности. Затем устройство контроля включают на другой подстанции (на соединительные провода подают выпрямленное напряжение) и проверяют, нет ли сигнала о повреждении. Защиту и цепь пуска УРОВ от защиты вводят в работу при исправных соединительных проводах.

Принцип действия

Рис. 3. Прохождение тока в обмотках реле при обрыве (а) и замыкании между собой соединительных проводов (б): К1 — точка сквозного КЗ; К2 — точка КЗ в защищаемой зоне

В схеме продольной дифференциальной защиты были предусмотрены также изолирующие трансформаторы ИТ для отделения соединительных проводов от цепей реле и защиты последних от высокого напряжения, наводимого в соединительных проводах во время прохождения по линии тока КЗ.

Распространенные в электрических сетях продольные дифференциальные защиты типа ДЗЛ построены на изложенных выше принципах и содержат элементы, указанные на рис. 2. Наличие соединительных проводов во вторичных цепях ДЗЛ ограничивает область ее применения линиями малой протяженности (10—15 км).

Контроль исправности соединительных проводов.

В эксплуатации возможны повреждения соединительных проводов: обрывы, КЗ между ними, замыкания одного из проводов на землю.

При обрыве соединительного провода (рис. 3, а) ток в рабочей и тормозной обмотках реле становится одинаковым и защита может неправильно сработать при сквозном КЗ и даже при токе нагрузки (в зависимости от значения Iсз).

Замыкание между соединительными проводами (рис. 3,б) шунтирует собой рабочие обмотки реле, и тогда защита может отказать в работе при КЗ в защищаемой зоне.

Для своевременного выявления повреждений исправность соединительных проводов контролируется специальным устройством. Контроль основан на том, что на рабочий переменный ток, циркулирующий в соединительных проводах при их исправном состоянии, накладывается выпрямленный постоянный ток, не оказывающий влияния на работу защиты.

Выпрямленное напряжение подводится к соединительным проводам только на одной из подстанций, где устройство контроля имеет выпрямитель, получающий в свою очередь питание от трансформатора напряжения рабочей системы шин. Подключение устройства контроля к той или другой системе шин осуществляется вспомогательными контактами шинных разъединителей или реле-повторителями шинных разъединителей защищаемой линии.

При обрыве соединительных проводов постоянный ток исчезает и устройство контроля подает сигнал о повреждении, снимая оперативный ток с защиты на обеих подстанциях. При замыкании соединительных проводов между собой — подает сигнал и выводит защиту из действия, но только с одной стороны — со стороны подстанции, где выпрямитель отсутствует. В случае понижения сопротивления изоляции одного из соединительных проводов относительно земли (ниже 15—20 кОм) устройство контроля также подает соответствующий сигнал.

Если соединительные провода исправны, ток контроля, проходящий по ним, не превышает 5—6 мА при напряжении 80 В. Эти значения должны периодически проверяться оперативным персоналом в соответствии с инструкцией по эксплуатации защиты.

Оперативному персоналу следует помнить, что перед допуском к любого рода работам на соединительных проводах необходимо отключать с обеих сторон продольную дифференциальную защиту, устройство контроля соединительных проводов и пуск устройства резервирования при отказе выключателей УРОВ от защиты.

После окончания работ на соединительных проводах следует проверить их исправность. Для этого включается устройство контроля на подстанции, где оно не имеет выпрямителя. При этом должен появиться сигнал неисправности. Затем устройство контроля включают на другой подстанции (на соединительные провода подают выпрямленное напряжение) и проверяют, нет ли сигнала о повреждении. Защиту и цепь пуска УРОВ от защиты вводят в работу при исправных соединительных проводах.

Принцип действия

Дифференциальная защита силового трансформатора

Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении токов, протекающих через участки между защищаемым участком линии (или защищаемом аппаратом). Для измерения значения силы тока на концах защищаемого участка используются трансформаторы тока(TA1, TA2). Вторичные цепи этих трансформаторов соединяются с токовым реле(KA) таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разница токов от первого и второго трансформаторов.

В нормальном режиме (1) значения величины силы тока вычитаются друг из друга, и в идеальном случае ток в цепи обмотки токового реле будет равен нулю. В случае возникновения короткого замыкания (2) на защищаемом участке, на обмотку токового реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит реле замкнуть свои контакты, выдав команду на отключение поврежденного участка.

В реальном случае через обмотку токового реле всегда будет протекать ток отличный от нуля, называемый током небаланса. Наличие тока небаланса объясняется рядом факторов:

· Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора.

· Некоторое влияние на возникновение тока небаланса может оказывать намагничивающий ток, возникающий в обмотках защищаемого трансформатора. В нормальном режиме этот ток может достигать 5 % от номинального. При некоторых переходных процессах, например при включении трансформатора с холостого хода под нагрузку, ток намагничивания на короткое время может в несколько раз превышать номинальный ток. Для того, чтобы учесть влияние намагничивающего тока, ток срабатывания реле принимают большим, чем максимальное значение намагничивающего тока.

· Неодинаковое соединение обмоток первичной и вторичной стороны защищаемого трансформатора (например, при соединении обмоток Y/Δ) так же влияет на возникновение тока небаланса. В данном случае во вторичной цепи защищаемого трансформатора вектор тока будет смещён относительно тока в первичной цепи на 30°. Подобрать такое число витков у трансформаторов тока, которое позволило бы компенсировать эту разницу, невозможно. В этом случае угловой сдвиг компенсируют с помощью соединения обмоток: на стороне звезды обмотки трансформаторов тока соединяют треугольником, а на стороне треугольника соответственно звездой.

Следует отметить, что современные микропроцессорные устройства защиты способны учитывать эту разницу самостоятельно, и при их использовании, как правило, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока соединяют звездой на обоих концах защищаемого участка, указав это в настройках устройства защиты.

Дифференциальная защита силового трансформатора

Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении токов, протекающих через участки между защищаемым участком линии (или защищаемом аппаратом). Для измерения значения силы тока на концах защищаемого участка используются трансформаторы тока(TA1, TA2). Вторичные цепи этих трансформаторов соединяются с токовым реле(KA) таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разница токов от первого и второго трансформаторов.

В нормальном режиме (1) значения величины силы тока вычитаются друг из друга, и в идеальном случае ток в цепи обмотки токового реле будет равен нулю. В случае возникновения короткого замыкания (2) на защищаемом участке, на обмотку токового реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит реле замкнуть свои контакты, выдав команду на отключение поврежденного участка.

В реальном случае через обмотку токового реле всегда будет протекать ток отличный от нуля, называемый током небаланса. Наличие тока небаланса объясняется рядом факторов:

· Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора.

· Некоторое влияние на возникновение тока небаланса может оказывать намагничивающий ток, возникающий в обмотках защищаемого трансформатора. В нормальном режиме этот ток может достигать 5 % от номинального. При некоторых переходных процессах, например при включении трансформатора с холостого хода под нагрузку, ток намагничивания на короткое время может в несколько раз превышать номинальный ток. Для того, чтобы учесть влияние намагничивающего тока, ток срабатывания реле принимают большим, чем максимальное значение намагничивающего тока.

· Неодинаковое соединение обмоток первичной и вторичной стороны защищаемого трансформатора (например, при соединении обмоток Y/Δ) так же влияет на возникновение тока небаланса. В данном случае во вторичной цепи защищаемого трансформатора вектор тока будет смещён относительно тока в первичной цепи на 30°. Подобрать такое число витков у трансформаторов тока, которое позволило бы компенсировать эту разницу, невозможно. В этом случае угловой сдвиг компенсируют с помощью соединения обмоток: на стороне звезды обмотки трансформаторов тока соединяют треугольником, а на стороне треугольника соответственно звездой.

Следует отметить, что современные микропроцессорные устройства защиты способны учитывать эту разницу самостоятельно, и при их использовании, как правило, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока соединяют звездой на обоих концах защищаемого участка, указав это в настройках устройства защиты.

Дифференциальная защита трёхфазного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y/Δ)

Область применения[править | править вики-текст]

Дифференциальная защита устанавливается в качестве основной для защиты трансформаторов и автотрансформаторов. Одним из недостатков такой защиты является сложность её исполнения: в частности, требуется наличие надёжной, помехозащищённой линии связи между двумя участками, на которых установлены трансформаторы тока. В связи с этим, дифференциальную защиту применяют для защиты одиночно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 6300 кВА и выше, параллельно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 4000 кВА и выше и на трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше, если токовая отсечка не позволяет добиться необходимой чувствительности при коротком замыкании на выводах высокого напряжения, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более, чем 0,5 с.

Дифференциальная защита трёхфазного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y/Δ)

Область применения[править | править вики-текст]

Дифференциальная защита устанавливается в качестве основной для защиты трансформаторов и автотрансформаторов. Одним из недостатков такой защиты является сложность её исполнения: в частности, требуется наличие надёжной, помехозащищённой линии связи между двумя участками, на которых установлены трансформаторы тока. В связи с этим, дифференциальную защиту применяют для защиты одиночно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 6300 кВА и выше, параллельно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 4000 кВА и выше и на трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше, если токовая отсечка не позволяет добиться необходимой чувствительности при коротком замыкании на выводах высокого напряжения, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более, чем 0,5 с.

2015-06-05

2015-06-05 1379

1379