1. Подсчет запасов нефти, газа и конденсата объема методом.

A - запасы разрабатываемой (дренируемые запасы) залежи (ее части), изученной с детальностью,обеспечивающей полное определение типа, формы и размеров залежи, эффективной нефтеи газонасыщенной толщины, типа коллектора, характера изменения коллекторских свойств,нефте- и газо насыщенности продуктивных пластов, состава и свойств нефти, газа и конденсата, а также основных особенностей залежи, от которых зависят условия ее разработки. B - запасы залежи (ее части), нефтегазоносность которой установлена на основании полученных промышленных притоков нефти или газа в скважинах на различных гипсометрических отметках. Тип, форма и размеры залежи, эффективная нефте- и газонасыщенная толщина, тип коллектора, характер изменения коллекторских свойств, нефте- и газонасыщенности продуктивных пластов,состав и свойства нефти, газа и конденсата в пластовых и стандартных условиях и другие параметры, а также основные особенности залежи, определяющие условия ее разработки,изучены в степени, достаточной для составления проекта разработки залежи. С1 - запасы залежи (ее части), нефтегазоносность которой установлена на основании полученных в скважинах промышленных притоков нефти или газа (часть скважин опробована испытателем пластов) и положительных результатов геологических и геофизических исследований в неопробованных скважинах. С2 - запасы, наличие которых обосновано данными геологических и геофизических исследований.

|

|

|

С3 - ресурсы нефти и горючих газов возможно продуктивных пластов в выявленных и подготовленных к бурению ловушках. D1 - ресурсы нефти и горючих газов литолого-стратиграфических комплексов и горизонтов с доказанной промышленной нефтегазоносностью в пределах крупных региональных структур. D2 - ресурсы нефти и газа литолого-стратиграфических комплексов, оцениваемые в пределах крупных региональных структур, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ бъемный метод Геологические запасы QГЕОЛ = S ∙ H ∙ КПОР∙ КН НАС∙ КПЕР∙ r QГЕОЛ – геологические запасы нефти, тыс. т.; S – площадь нефтеносности, тыс. кв. м.; H – средняя эффективная нефтенасыщенная толщина (суммарная толщина нефтенасыщенных слоев-коллекторов), м; КПОР – пористость, д. ед.; НАС – коэффициент газоносности, д. ед.; КПЕР – пересчетный коэффициент нефти (учитывает различия плотности нефти в пластовых и стандартных условиях);r – плотность нефти, т/куб. м. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ Извлекаемые запасы: КИН = КВЫТЕСНЕНИЯ∙КОХВАТА∙КЗАВОДНЕНИЯ* КИН – коэффициент извлечения нефти, д. ед.; КВЫТЕСНЕНИЯ – коэффициент вытеснения, д. ед.; КОХВАТА – коэффициент охвата, д. ед.; КЗАВОДНЕНИЯ* – коэффициент заводнения, д. ед. (исключен из формулы) КИН = КВЫТЕСНЕНИЯ∙КОХВАТА∙КЗАВОДНЕНИЯ* Коэффициент вытеснения –это часть нефти, которая будет вытеснено из образца при бесконечной прокачки через него вытесняющего агента (воды, газа и т.п.). Коэффициент охвата – отношение объема промытой части пустотного пространства, охваченного процессом вытеснения к общему объему насыщенных нефтью пустот продуктивного пласта Qизвл = QГЕОЛ∙ КИН QИЗВЛ – извлекаемые запасы нефти, тыс. т.; КИН – коэффициент извлечения нефти, д. ед. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ РАСТВОРЕННОГО В НЕФТИ ГАЗА 𝑸ГЕОЛРГ = 𝑸ГЕОЛ ∙ 𝑲ГС 𝑸ГЕОЛРГ– геологические запасы растворенного газа, тыс. куб. м.; 𝑸ГЕОЛ – геологические запасы нефти, тыс. т; 𝑲ГС – кффициент содержания газа в нефти, куб. м/т. РГ = 𝑸ИЗВЛ ∙ 𝑲ГС 𝑸ИЗВЛРГ– геологические запасы растворенного газа, тыс. куб. м.; 𝑸ИЗВЛ – геологические запасы нефти, тыс. т; 𝑲ГС – коэффициент содержания газа в нефти, куб. м/т. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА Объемный метод 𝑸ГЕОЛ = 𝑺 ∙ 𝑯 ∙ КПОР ∙ КНАСГ𝜶Н ∙ РН − 𝜶К: РСТ *Тст: ТПЛ QГЕОЛ – геологические запасы газа, млн. куб. м; S – площадь газоносности, тыс. кв. м.; H – средняя эффективная газонасыщенная толщина (суммарная толщина газонасыщенных слоев-коллекторов), м; КПОР – пористость, д. ед.; НАС – коэффициент газонасыщенности, д. ед.; 𝜶Н – поправка за отклонение от идеального газа (начальные условия), д. ед.; РН – начальное пластовое давление, МПа; 𝜶К – поправка за отклонение от идеального газа (конечные условия), д. ед.; РК – конечное пластовое давление, МПа; РСТ – стандартное давление = 0,10133 МПа;

|

|

|

ТСТ – стандартная температура = 2930К; ТПЛ – начальная пластовая температура, 0К. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ КОНДЕНСАТА, РАСТВОРЕННОГО В ГАЗЕ 𝑸ГЕОЛК = 𝑸ГЕОЛ ∙ 𝑲КС 𝑸ГЕОЛК– геологические запасы конденсата, тыс. т. м.; 𝑸ГЕОЛ – геологические запасы газа, млн. куб. м; 𝑲КС – коэффициент содержания конденсата, кг/куб. м. 𝑸ИЗВЛК = 𝑸ГЕОЛК* КИК 𝑸ИЗВЛК – извлекаемые запасы конденсата, тыс. т. м.; 𝑸ГЕОЛК– геологические запасы конденсата, тыс. т. м.; КИК – коэффициент извлечения конденсата, д.ед.

2. Природные углеводородные газы и их свойства, учитываемые при подсчете запасов и разработке

Природные углеводородные газы находятся в недрах земли или в виде самостоятельных залежей, образуя чисто газовые месторождения, либо в растворенном виде содержится в нефтяных залежах. Такие газы называются нефтяными или попутными, так как их добывают попутно с нефтью. Углеводородные газы нефтяных и газовых месторождений представляют собой газовые смеси, состоящие главным образом из предельных углеводородов метанового ряда СnН2n+2, т.е. из метана СН4и его гомологов – этана С2Н6, пропана С3Н8, бутана С4Н10 и других, причем содержание метана в газовых залежах преобладает, доходя до 98-99%. Плотность газов существенно зависит от давления и температуры. Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа при атмосферном давлении (0,1 МПа) и стандартной температуре (обычно 00С) к плотности воздуха при тех же значениях давления и температуры. Для углеводородных газов относительная плотность по воздуху изменяется в пределах 0,6¸1,1. Растворимость углеводородных газов в жидкости при неизменной температуре определяют по формуле S = aPb,

где S – объем газа, растворенного в единице объема жидкости, приведенной к стандартным условиям; Р – давление газа над жидкостью,a коэффициент растворимости газа в жидкости, характеризующий объем газа (приведенный к стандартным условиям), растворенный в единице объема жидкости при увеличении давления на 1МПа; b- показатель, характеризующий степень отклонения растворимости реального газа от идеального. Значение a и b зависят от состава газа и жидкости. На многих месторождениях природный газ первоначально существует в растворенном состоянии в нефти и выделяется из раствора только при снижении давления. Чем больше снижается давление, тем больше выделяется газа из раствора. То давление, при котором газ начинает выделяться из нефти, называется давлением насыщения нефти газом. Вязкость нефтяного газа при давлении 0,1 МПа и температуре 0С обычно не превышает 0,01МПа·с. С повышением давления и температуры она незначительно увеличивается. Однако при давлениях выше 3 МПа увеличение температуры вызывает понижение вязкости газа, причем газы, содержащие более тяжелые углеводороды, как правило, имеют большую вязкость. Теплоемкость газа. Теплоемкостью называется количество тепла, необходимое для нагревания единицы веса или объема этого вещества на 10С. Весовая теплоемкость газа измеряется в кДж/кг, а объемная в кДж/м3. Теплота сгорания газа. Теплота сгорания какого-либо вещества определяется количеством тепла, выделяющимся при сжигании единицы веса или единицы объема данного вещества. Теплота сгорания газов выражается в кДж/кг и кДж/м3 и является основным показателем, характеризующим газ или топливо. Наибольшая температура, при которой газ не переходит в жидкое состояние, как бы велико ни было давление, называется критической температурой. Давление, соответствующее критической температуре, называется критическим давлением. Таким образом, критическое давление – это предельное давление, при котором и менее которого газ не переходит в жидкое состояние, как бы ни низка была температура. Так, например, критическое давление для метана» 4,7 МПа, а критическая температура 82,50С.

|

|

|

3. Назначение и основные разновидности пакеров.

Пакер (уплотнитель) – устройство для перекрытия и герметизации отдельных зон скважины или части внутренней стенки её трубы. Позволяет разделить полость скважины (трубы) или затрубного пространства (в скважинах сложной конструкции) на два отдельных объёма. Или изолировать часть стенки трубы от остального объёма этой же трубы. Необходимость в этом возникает для проведения различных технологических операций (например, связанных с повышенным давлением) только на определённом отрезке трубы скважины, или же для ремонтных работ

|

|

|

Пакеры при эксплуатации устанавливаются обычно в обсаженной части скважины и спускают их на колонне подъемных труб. Уплотнение, прижимаемое к обсадной трубе, должно надежно разобщать части ствола скважины, находящиеся над и под уплотнителем. Уплотнители для эксплуатационных нужд подразделяются по своему назначению.

1. Уплотнители, применяемые при отборе нефти и газа из пласта в случае:

а) оборудования, требующего создания в скважине двух изолированных каналов (например, НКТ и уплотненнее снизу пространств между НКТ и обсадными трубами при раздельной эксплуатации нескольких пластов);

б) беструбной эксплуатации (подъеме жидкости по обсадной колонне, в нижней части которой установлено уплотнение);

в) предохранения от выброса при газопроявлениях (пакер с клапаном-отсекателем).

2. Уплотнители, применяемые при исследовании или испытании в случае:

а) раздельного исследования пластов, вскрытых одной скважиной;

б) проверки герметичности обсадной колонны или герметичности изоляции пластов цементным кольцом.

3. Уплотнители, применяемые при воздействии на пласт или его призабойную зону при:

а) гидроразрыве пласта;

б) поддержании пластового давления;

в) подаче в пласт теплоносителей.

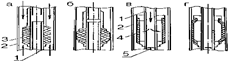

По способу посадки пакеры подразделяют на механические М (рис. 3, а, б), гидравлические Г(рис. 3, в, г) и гидромеханические ГМ. Механическийпакер расширяется при воздействии осевой нагрузки (масса НКТ); оболочка гидравлического пакера расширяется при подаче в нее жидкости.

Во всех пакерах должна быть опора (якорь) для пакера:

упор на забой через хвостовик;

переход диаметра обсадной колонны;

шлипсовый захват за обсадную колонну (якорь);

шлипсовый захват и торец обсадной трубы в ее муфтовом соединении.

Пакеры выпускают диаметром от 88 до 245 мм, для обсадных труб – 114¸273 мм, которые обеспечивают перепад давления: 14, 21, 35, 50 и 70 МПа.

Различают следующие виды пакеров:

ПВ - пакер, воспринимающий усилие от перепада давления, направленного вверх.

ПН – тоже, направленного вниз;

ПД - то же, направленного как вниз, так и вверх.

Заякоривающие устройства (якорь) могут быть Г - гидравлические (по способу посадки); М - механические; ГМ - гидромеханические.

Рис. 3. Пакеры

Пример обозначения пакера: 2ПД-ЯГ-136НКМ-35К1. 2 - номер модели; ПД тип пакера; Я - наличие якоря; Г - способ посадки пакера (гидравлический); 136 - наружный диаметр пакера, мм; НКМ - резьба гладких высокогерметичных насосно-компрессорных труб (ГОСТ 633-80); 35 - рабочее давление, МПа; К1 исполнение по коррозионной стойкости (для сред с объемной концентрацией СО2 до 10%).

Пример обозначения якоря: ЯГ-118-21. Я - якорь; Г - гидравлический способ посадки; 118 - наружный диаметр якоря, мм; 21 - рабочее давление, МПа.

Пакеры способны воспринимать усилие от перепада давления, направленного как вверх, так и вниз, могут оставаться в скважине и выполнять свои функции и без колонны подъемных труб, которую извлекают после посадки пакера. В этом случае для отсоединения колонны труб от пакера и повторного соединения ее с пакером применяются разъединители колонн типов РК, ЗРК, 4РК, устанавливаемые над пакером. В оставляемую с пакером часть разъединителя перед разъединением при помощи канатной техники устанавливается пробка, перекрывающая пласт, а извлекаемая часть разъединителя поднимается вместе с колонной подъемных труб. Пример обозначения разъединителя колонн: РК 89/145-80-350. РК - разъединитель колонн; 89 - условный диаметр, мм; 145 - диаметр пакера, мм; 80 - - диаметр проходного отверстия, мм; 350 - рабочее давление, кг/см2.

2015-06-05

2015-06-05 1052

1052