Вернемся к социальным ситуациям нашего пятиактного сценария.

Акт 1: что же произошло после ухода Люсьена? Каждый участник действия получил впечатление и смог его вербализовать в терминах качеств личности: робкий, испуганный и т. д. Как сформировалось это впечатление? Каждый знал о Люсьене очень мало: что-то в его поведении, манера держаться в обществе, звук голоса, интонации, контекст и т. д. Эта информация получена при непосредственном восприятии, и тем не менее после его ухода, говоря о нем, они не рассказывают, что он сделал или сказал, но обсуждают абстрактные качества, непосредственно невоспринимаемые: видеть можно не робость или ум, а их предполагаемые проявления.

Отметим также, что эти черты, «резюмирующие» целую гамму поведения или установок, обычно являются устойчивыми характеристиками. Эта устойчивость, в сочетании с оценкой, по существу объяснительной (если он вертится на стуле, значит, он смущен, и смущен потому, что чувствует робость, так как он стеснительный), выполняет также прогностическую функцию: его робость действует на окружающих так, что они ожидают от него определенной реакции на ту или иную ситуацию, а к тому же существует определенная манера поведения при общении с робкими людьми!

|

|

|

Такое описание процесса может показаться совокупностью очевидных истин. Все происходит так «естественно», что непонятно, как могло бы быть иначе. В дальнейшем у нас будет возможность понять, что, может быть, в этом нет ничего очевидного и естественного. Когнитивный механизм, который ведет от восприятия признаков органами чувств к атрибуции абстрактных качеств, составляет то, что называют процессом умозаключения, процессом формирования выводов. Исследователи восприятия «другого» (социальной перцепции) очень скоро заметят аналогию между повседневной деятельностью здравого смысла и клиническим подходом в медицине или психологии (белые точки в глотке позволяют диагностировать ангину; те или иные ответы на вопросы, касающиеся качеств личности, свидетельствует об экстраверсии). Следовательно, можно говорить о клиническом заключении.

Акты 2 и 3 дают нам возможность постигнуть другие характеристики феномена социальной перцепции. Наблюдая поведение и движения розовой пантеры в Мультфильме или рассматривая целостную картину лиц, изображенных Лебре-Ном, зрители тоже получают непосредственные впечатления. С другой стороны, У них всех создается одинаковое впечатление, и нередко им было бы весьма трудно обосновать сделанные выводы. Тот факт, что эти процессы неосознанны и спонтанны, не требуют от испытуемого никаких усилий, способствует ощущению очевидности. Конечно, объект действительно существует, речь идет о человеке, обладающим определенными качествами. Это ощущение подкрепляется еще тем, что

|

|

|

294 Глава 10. Эпистемология здравого смысла

между воспринимающими его людьми существует согласие: они действительно видели одно и то же и получили одинаковое впечатление.

В актах 4 и 5 Люсьен сталкивается с «профессионалами» ознакомления с «другим». Мы видели, что для достижения этого знания они действуют одинаковым образом — составляют клиническое заключение. Напротив, то, что поначалу как будто бы их отличает от «человека с улицы» — это систематическое использование теории личности, благодаря которому они могут эксплицировать или валиди-зировать правила умозаключения.

Кроме того, эти правила отвечают представлению о причинности и обосновывают эти умозаключения. Если Люсьен вел себя определенным образом в акте 1, то это потому, что он интроверт. Психолог может обосновать очевидность этой интроверсии наличием определенных показателей. В его случае это «симптомы» или ответы на личностные тесты.

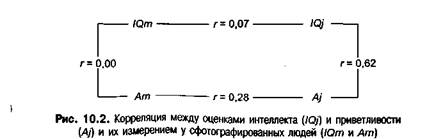

Но теория личности не ограничивается определением правил умозаключения. Она дает также правила соответствия: личность понимается как организованное целое, и все исследования в этой области в течение долгих лет заключались в поиске закономерностей, в установлении типологии и выявлении — часто с помощью сложной статистической обработки данных — факторов и параметров, обосновывающих существование общей структуры.

Так ли обоснованно это различие между психологом и наивным наблюдателем? Разве «человек с улицы» не использует имплицитно правила организации, устанавливающие соответствие между приписываемыми чертами, или не опирается также на модели, идеальные типы?

Вероятность того, чтобы Люсьен был одновременно охарактеризован как стеснительный и открытый, почти равна нулю, а лицу с бычьими чертами приписывают невозмутимость и безмятежность не без связи со знакомым прототипом — коровой.

|

Итак, заканчивая этот в значительной мере интуитивный анализ феномена, мы можем обосновать выбор заглавия данного раздела — эпистемология здравого смысла. Эти два выражения могут показаться противоречащими друг другу: термин эпистемология (этимологически — высказывание о науке) обозначает дисциплину, отдел философии или саму науку (в зависимости от точки зрения авторов), которая стремится выявить реальные законы выработки научных знаний. Различные эпистемологические школы подчеркивают необходимость при выработке научных понятий отказаться от объяснительных категорий и систем здравого смысла. Эпистемологическим разрывом называют момент, когда наука формируется, «порывая» со своей предысторией и идеологическим окружением (Ва-chelard, 1957). Следовательно, было бы абсурдно с этой точки зрения претендовать на возможность заниматься эпистемологией здравого смысла. Но мы, однако, позволим себе это делать в той мере, в какой, как мы увидим, экспериментальная социальная психология смогла выявить воздействие подлинных «имплицитных теорий личности» на когнитивную деятельность испытуемых и на их социальное взаимодействие.

Напротив, нам представляется возможным, в свою очередь, задать интересные вопросы самой эпистемологии, начиная с момента, когда мы сможем продвинуться вперед в понимании генезиса условий выработки этих имплицитных теорий и в понимании их взаимоотношения с «научными» теориями психологии личности-

Б- От эффекта ореола (галоэффекта) — к понятию имп лицитной теории личности 29'

2015-06-05

2015-06-05 313

313