| Лица, вовлеченные в сферу действия поражающих факторов радиационной аварии | Задачи медицинских формирований по минимизации медико-санитарных последствий аварии |

| Работники предприятия (персонал); члены аварийно-спасательных бригад | Первая медицинская помощь пораженным на здравпункте предприятия; первая врачебная и квалифицированная помощь в медицинском учреждении, обслуживающем предприятие; эвакуация пораженных (с соответствующим медицинским сопровождением) и оказание им квалифицированной и специализированной помощи в радиологическом клиническом центре |

| Ликвидаторы | Контроль за медицинскими и возрастными противопоказаниями в отношении лиц, допускаемых к аварийным работам; контроль за своевременным применением медикаментозных профилактических средств и средств индивидуальной защиты, способствующих уменьшению дозовых нагрузок за время работы; оказание необходимой и своевременной медицинской помощи |

| Население (эвакуированные, переселенные, проживающие на загрязненных территориях) | Организация медицинского обслуживания населения в условиях защитной меры «укрытие»; проведение йодной профилактики больным и персоналу ЛПУ и участие в ее проведении среди населения; организация эвакуации ЛПУ и госпитализированных больных; организация оказания медицинской помощи населению в ходе его эвакуации и на новых местах проживания; организация обследования населения, вовлеченного на ранних стадиях в аварийную ситуацию, с целью выявления лиц, нуждающихся в оказании медицинской помощи, организация и проведение такой помощи |

10.2. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий радиационных аварий 261

Наиболее характерным для радиационных ситуаций, возникающих при авариях на АЭС, является сочетанное радиационное воздействие, вызванное внешним (равномерным или неравномерным) (3- и у-облучением и внутренним радиоактивным загрязнением. Нерадиационные факторы всегда в той или иной степени воздействуют на организм, оказавшийся в аварийной ситуации. Они вызывают изменения функционального состояния различных органов и систем, которые определяют, в конечном счете, интегральную ответную реакцию организма, проявляющуюся симптомоком-плексом того или иного заболевания. Эта реакция зависит прежде всего от характера радиационного поражения: чем меньше доза облучения, тем в большей степени в картине заболевания проявляются эффекты воздействия нерадиационных факторов.

Наиболее характерным для радиационных ситуаций, возникающих при авариях на АЭС, является сочетанное радиационное воздействие, вызванное внешним (равномерным или неравномерным) (3- и у-облучением и внутренним радиоактивным загрязнением. Нерадиационные факторы всегда в той или иной степени воздействуют на организм, оказавшийся в аварийной ситуации. Они вызывают изменения функционального состояния различных органов и систем, которые определяют, в конечном счете, интегральную ответную реакцию организма, проявляющуюся симптомоком-плексом того или иного заболевания. Эта реакция зависит прежде всего от характера радиационного поражения: чем меньше доза облучения, тем в большей степени в картине заболевания проявляются эффекты воздействия нерадиационных факторов.

К факторам нерадиационной природы, воздействующим на организм в зоне аварии, относятся: термическая, механическая, химическая травмы; острые или хронические психоэмоциональные перегрузки; радиофобия; нарушения привычного стереотипа жизни, режима и характера питания при длительном вынужденном нахождении (проживании) на радиоактивно загрязненной местности. Нерадиационные факторы снижают устойчивость организма к действию радиации (синдром взаимного отягощения).

Особое значение как этиологический фактор ряда патологических состояний нерадиационные воздействия приобретают у людей, вынужденных длительное время проживать на загрязненных радиоактивными веществами (даже в пределах допустимых с позиции концепции порогового действия радиации уровней) территориях. Таким нерадиационным фактором в этих случаях является хроническое психотравми-ругощее воздействие, обусловленное утратой социальных связей, сознанием неопределенности последствий, экономической зависимостью. Хроническая психотравма вызывает в организме целый ряд весьма устойчивых и выраженных нарушений, прежде всего функционального состояния общерегуляторпых систем, обусловливающих развитие астении, вегетативной неустойчивости, нейроциркуляторной дистопии, сдвигов в иммунной системе. Эти изменения фиксируются и усиливаются при некорректной их оценке, особенно медицинским персоналом.

10.2.3. Основы медико-санитарного обеспечения при ликвидации последствий радиационных аварий

Успех ликвидации медико-санитарных последствий радиационных аварий обеспечивается:

• своевременным оповещением работников объекта и населения прилегающих

зон о радиационной опасности и необходимости принятия мер по ограниче

нию возможного облучения;

• способностью медицинского персонала медико-санитарной части объекта и

учреждений здравоохранения района обеспечить диагностику радиационного

поражения и оказание первой врачебной помощи пострадавшим;

• своевременным (в первые часы и сутки) прибытием в зону поражения спе

циализированных радиологических бригад гигиенического и терапевтиче

ского профилей;

• наличием четкого плана эвакуации пораженных в специализированный ра

диологический стационар;

• готовностью специализированного радиологического стационара к приему и

лечению пострадавших;

• готовностью системы здравоохранения (в том числе службы медицины ката

строф) местного и территориального уровня к медико-санитарному обеспе

чению населения.

262

Глава 10. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

10.2. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий радиационных аварий 263

| |||

|

|

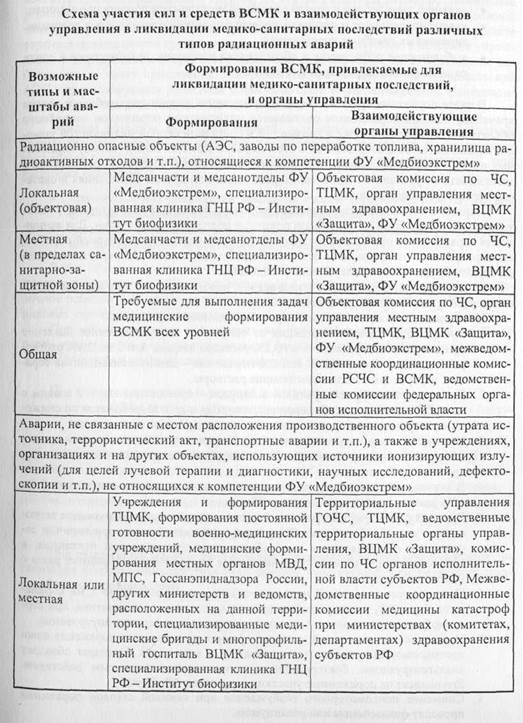

Основные силы и средства, способные в настоящее время решать вопросы по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий радиационных аварий, представлены медицинскими учреждениями и формированиями Минздрава, МВД, МПС, Минобороны, МЧС России и др.

В Минздраве России это: медицинские учреждения Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем (ФУ «Медбиоэкстрем»); Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора на федеральном, региональном и территориальном уровнях; Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»); научно-исследовательские институты и учреждения Минздрава России и РАМН.

Одним из основных государственных учреждений в службе медицины катастроф, предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий радиационных аварий, является ФУ «Медбиоэкстрем» при Минздраве России. Оно осуществляет медико-санитарное обеспечение работников отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также медицинские мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с радиационными и другими авариями, в районах расположения обслуживаемых организаций, учреждений и предприятий и проживающего там населения. Для решения этих задач создана «Специализированная служба экстренной медицинской помощи при радиационных, химических и других авариях», которая представлена штатными и внештатными формированиями на базе учреждений ФУ «Медбиоэкстрем» федерального и территориального (объектового) уровней.

На территориальном (объектовом) уровне на базе медсанчастей стационарных радиационно опасных объектов имеются штатные (отделение скорой помощи, здравпункт, спецприемнос отделение, специализированное отделение, промсанлаборато-рия, биофизическая лаборатория центра Госсанэпиднадзора) и нештатные (специализированные бригады быстрого реагирования) формирования.

При центрах Госсанэпиднадзора территориального уровня функционируют радиологические лаборатории. В составе ВЦМК «Защита» имеются отдел организации медицинской помощи при радиационных авариях и специализированная радиологическая бригада. Их состав и оснащение позволяют в случае радиационной аварии оценить радиационную обстановку, дать прогноз ее развития и рекомендации по проведению защитных мероприятий, реально оказать медицинскую помощь пораженным. Бригада оснащена передвижной лабораторией радиационного контроля, имеет запас медикаментов на случай радиационной аварии.

Приоритетной областью деятельности специальных подразделений радиационного профиля ВЦМК «Защита» являются радиационные аварии, последствия которых выходят за пределы зоны обеспечения предприятий, представляют угрозу здоровью и жизни населения и требуют участия территориальных органов здравоохранения.

Участие рассмотренных сил и средств в рамках ВСМК в ликвидации медико-санитарных последствий различных типов и классов радиационных аварий представлено в табл. 15.

Аварии, не связанные со стационарными радиационно опасными объектами, как правило, возможны лишь локального или местного масштаба. Для ликвидации медико-санитарных потерь при таких авариях необходимо участие сил и средств территориального центра медицины катастроф, сил и средств территориальных медицинских учреждений, а также ВЦМК «Защита».

| 264 |

Глава 10. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Организация медико-санитарного обеспечения при радиационной аварии включает:

• оказание доврачебной и первой врачебной медицинской помощи пораженным;

• квалифицированное и специализированное лечение пораженных в специали

зированных лечебных учреждениях;

• амбулаторное наблюдение и обследование населения, находящегося в зонах

радиационного загрязнения местности.

В очаге поражения сразу же после возникновения аварии доврачебная и первая врачебная помощь пораженным оказывается медицинским персоналом аварийного объекта и прибывающими уже в первые 1-2 ч бригадами скорой медицинской помощи медсанчасти. Основной задачей в этом периоде является вывод (вывоз) пораженных из зоны аварии, проведение необходимой специальной обработки, размещение в зависимости от условий в медико-санитарной части или других помещениях и оказание первой врачебной помощи.

Первый этап медицинской помощи включает медицинскую сортировку, санитарную обработку, первую врачебную помощь и подготовку к эвакуации. Для выполнения первого этапа необходим сортировочный пост, отделение санитарной обработки, сортировочно-эвакуационное отделение с рабочими местами для врача-гематоло-га, терапевта-радиолога и эвакуационное отделение.

На 100 человек, оказавшихся в зоне аварии, необходимы 2-3 бригады для оказания первой врачебной помощи в течение 2 часов.

Неотложные мероприятия первой врачебной помощи включают:

1. Купирование первичной реакции на облучение: внутримышечное введение

противорвотных средств - 4 мл 0,2% раствора латрана или 2 мл 2,5% раство

ра аминазина. При тяжелой степени поражения - дезинтоксикационная тера

пия: внутривенно плазмозаменяющие растворы.

2. При поступлении радионуклидов в желудок - промывание его 1-2 л воды с

адсорбентами (альгисорб, ферроцин, адсорбар и др.). Мероприятия по сниже

нию резорбции и ускорению выведения радионуклидов из организма.

3. При интенсивном загрязнении кожных покровов для их дезактивации приме

няется табельное средство «Защита» или обильное промывание кожных по

кровов водой с мылом.

4. В случае ингаляционного поступления аэрозоля плутония - ингаляция 5 мл

10% раствора пентацина в течение 30 мин.

5. В случае ранений при загрязнении кожи радионуклидами - наложение веноз

ного жгута, обработка раны 2% раствором питьевой соды; при наличии за

грязнения а-излучателями - обработка раны 5% раствором пентацина, в

дальнейшем (при возможности) первичная хирургическая обработка раны с

иссечением ее краев.

6. При сердечно-сосудистой недостаточности - внутримышечно 1 мл кордиа

мина, 1 мл 20% раствора кофеина, при гипотонии - 1 мл мезатона, при сер

дечной недостаточности - 1 мл корглюкона или, строфантина внутривенно.

7. При появлении первичной эритемы - ранняя терапия места поражения кожи

противоожоговым препаратом диоксазоль в виде спрея. Препарат обладает

анальгезирующим, бактерицидным и противовоспалительным действием.

Его наносят на пораженные участки с расстояния 20-30 см.

8. Снижение психомоторного возбуждения при тяжелой степени поражения

проводят феназепамом или реланиумом.

10.2. Меди ко-санитарное обеспечение при ликвидации последствий радиационных аварий 265

При необходимости медицинская служба пострадавшего объекта усиливается соответствующей медицинской группой из центра медицины катастроф. Эта группа усиления организует и проводит сортировку пораженных и оказание неотложной квалифицированной медицинской помощи по жизненным показаниям. В результате сортировки выделяются группы людей, подлежащих направлению в лечебные учреждения с определением очередности эвакуации и остающихся на амбулаторном наблюдении по месту проживания. Пострадавшие при катастрофе на Чернобыльской АЭС с прогнозируемым развитием у них ОЛБ были госпитализированы в специализированные отделения больниц Москвы и Киева.

Важным разделом медико-санитарного обеспечения ликвидации последствий аварии является организация медицинского наблюдения за людьми, вынужденными находиться различное время в зонах радиоактивного загрязнения местности. К этой категории относятся:

• призванные для ликвидации аварии на втором (промежуточном) и третьем

(восстановительном) этапах ее развития - ликвидаторы;

• население, остающееся в зонах радиоактивного загрязнения до эвакуации

или до завершения эффективной дезактивации района проживания.

Через 10 мин -2ч после облучения большинство пораженных, получивших облучение в дозе свыше 1 Гр, будет нуждаться в мероприятиях по купированию первичной реакции ОЛБ; эти мероприятия целесообразно проводить во врачебных медицинских учреждениях (подразделениях).

При небольшом числе пораженных все они подлежат эвакуации в ближайшие после аварии сроки в специализированные (радиологические) лечебные учреждения для диагностики и последующего стационарного лечения.

При значительном числе поражений действует следущая схема:

• лица с ОЛБ Т степени, не имеющие клинических проявлений болезни (облу

чение в дозе до 2 Гр), после купированных симптомов первичной реакции

могут быть оставлены на амбулаторном лечении; это же относится и к полу

чившим легкие местные поражения (доза местного облучения до 12 Гр);

• лица, получившие облучение в дозе свыше 2 Гр, подлежат эвакуации в специализи

рованные лечебные учреждения не позднее исхода первых суток после облучения;

• в специализированных лечебных учреждениях при большом числе поступив

ших пораженных с крайне тяжелой и острейшей формами ОЛБ пациенты мо

гут получать лишь симптоматическое лечение.

При организации медицинской помощи пораженным важное место занимает организация четкого взаимодействия сил и средств, участвующих в ликвидации последствий радиационной аварии.

|

| 266 |

Глава 10. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

10.3. Медико-санитарное обеспечение в чрезвычайных ситуациях на транспортных и дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах

10.3. Медико-санитарное обеспечение в чрезвычайных ситуациях на транспортных и дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах

10.3.1. Характеристика транспортных и дорожно-транспортных чрезвычайных ситуаций

Транспортный травматизм стал серьезной социальной и медицинской проблемой для большинства развитых стран современного мира. Миллионы раненых и погибших, высокий процент инвалидизации, астрономические показатели материальных потерь -все это является причиной особой озабоченности мирового сообщества. На дорогах мира ежегодно гибнет около 300 тыс. чел. и почти 8 млн. получают травмы.

Из всех ЧС различные транспортные и дорожно-транспортные аварии и катастрофы занимают ведущее место как по частоте, так и по числу пораженных и погибших. По данным штаба ВСМК, в Российской Федерации среди зарегистрированных в 1997 г. антропогенных и природных ЧС, в которых пострадало 3 и более человек, на долю транспортных приходилось 68,1%. Хотя при транспортных происшествиях санитарные потери составили лишь 19,3%, количество погибших достигает 54,8% от их общего числа. Последнее обстоятельство указывает на значительную тяжесть повреждений, получаемых в этих ЧС. Из всех транспортных происшествий дорожно-транспортные составили 94,2%, происшествия на водном транспорте - 3,9, на авиационном - 1,4, на железнодорожном - 0,5%.

Под дорожно-транспортным происшествием (ДТП) понимается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения.

Под дорожно-транспортным происшествием (ДТП) понимается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения.

Основными видами ДТП являются наезд на пешеходов, столкновение и опрокидывание транспортных средств.

Основными видами ДТП являются наезд на пешеходов, столкновение и опрокидывание транспортных средств.

По существующей классификации погибшим считается лицо, погибшее на месте происшествия либо умершее от его последствий в течение семи последующих суток. К раненым в ДТП относят лиц, получивших телесные повреждения, обусловившие их госпитализацию на срок не менее одних суток либо необходимость амбулаторного лечения,

Травматогснез (механогенсз), от которого во многом зависит характер и тяжесть повреждений, достаточно хорошо описан в литературе. Выделяют четыре основных механизма возникновения повреждений: от прямого удара транспортным средством, от общего сотрясения тела человека вследствие удара, от прижатия тела к дорожному покрытию или неподвижному предмету и от трения различных поверхностей тела человека о части автомобиля или покрытие дороги.

Механизм возникновения повреждений, их локализация и тяжесть зависят от вида ДТП, скорости движения транспортного средства, его конструктивных особенностей.

Повреждения при ДТП могут быть самыми различными. При одном и том же виде происшествия пострадавшие получают разные повреждения, а сходные травмы наблюдаются при различных видах ДТП, но с разной частотой.

10.3. Медико-санитарное обеспечение в чрезвычайных ситуациях

на транс портных и дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах 267

Частота различных видов повреждений у лиц, получивших травмы, закончившиеся выздоровлением, и у погибших в дорожно-транспортных происшествиях значительно отличается (Приложение 19).

Среди пострадавших, у которых исходом травм было выздоровление, у 57% имелись ушибы, ссадины и кровоподтеки различных локализаций, у половины - переломы различной локализации.

Установлено, что травмы, закончившиеся выздоровлением пострадавших, значительно чаще наблюдаются при столкновении транспортных средств. В то же время дорожно-транспортные травмы, закончившиеся смертельным исходом, возникают при наездах на пешеходов (а также на велосипедистов и мотоциклистов) почти в семь раз чаще, чем при столкновении транспортных средств.

Сравнение видов повреждений указывает на то, что почти все пострадавшие, погибшие в ДТП, имеют ушибы, ссадины, кровоподтеки различных локализаций, большинство (87%) - переломы различной локализации, а более 42% - разрывы внутренних органов и раны.

Повреждения отдельных анатомо-функциональных областей у пострадавших в ДТП отмечаются со следующей частотой: голова - 91,5%; шея - 2,5%; грудная клетка - 41,5%; живот - 20,6%; таз - 26,6%; верхние конечности - 22,4%; нижние конечности - 56,9%.

Таким образом, большинство повреждений, полученных при ДТП, - сочетанные черепно-мозговые травмы.

При сочетанных травмах таза повреждения черепа имеют место у 84,0%; нижних конечностей - у 36,0%; живота - у 32,4%; верхних конечностей - у 16,0%. При сочетанных травмах верхних конечностей повреждения головы наблюдаются у 88,1%; шеи - у 21%; грудной клетки - у 29,5%; нижних конечностей - у 51,8%, Частота травм живота и таза оказалась значительно большей у пешеходов - 18,3 и 25,0%, чем у других участников ДТП - 2,3 и 10,1% соответственно.

Протяженность железных дорог в России составляет 125 тыс. км. Этим видом транспорта перевозится основная масса грузов - 50% и осуществляется большинство пассажирских перевозок - 47%.

На железных дорогах в постоянном движении находится 42 тыс. грузовых и 20 тыс. пассажирских поездов, в том числе пригородных. По железным дорогам перевозятся миллионы тонн различных химически опасных, взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов, контейнеры с радиоактивными веществами. При нарушении необходимых требований эксплуатации и обслуживания железнодорожного транспорта возможны ЧС со значительными человеческими жертвами, огромным материальным и экологическим ущербом (табл. 16).

Из числа пострадавших в железнодорожном инциденте на долю раненых приходится почти 50%. Основное место в структуре санитарных потерь занимают механические травмы - до 90%. Особенностью механических повреждений при столкновении и сходах подвижного состава являются преимущественно ушибленные раны, закрытые переломы конечностей и закрытые черепно-мозговые травмы (до 50%). Наряду с этим более чем в 60% случаев отмечаются множественные и сочетанные травмы и случаи травм с синдромом длительного сдавления, который имеет место при невозможности быстрого высвобождения пораженных из деформированных конструкций вагонов и локомотивов. Эти особенности железнодорожных травм наиболее четко проявляются при крупномасштабных катастрофах.

При оказании медицинской помощи пораженным в железнодорожных катастрофах необходимо учитывать особенности очага поражения.

268

Глава 10. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

10.3. Медико-санитарное обеспечение в чрезвычайных ситуациях

на транспортных и дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах

269

Таблица 16

Таблица 16

Величина потерь при железнодорожных катастрофах

| Год | Место катастрофы | Количество пострадавших | Количество погибших |

| Станция Каменская | |||

| Станция Арзамас-1 | |||

| Станция Березайка-Поплавенсц | |||

| Близ г. Уфа | |||

| г. Алма-Ата | |||

| Станция Свердловск-сортировочная | более 1000 | ||

| Станция Литвинове» |

Врачебно-санитарныс службы на железных дорогах разработали классификацию ЧС по медицинским и экологическим последствиям. Согласно этой классификации они подразделяются по виду подвижного состава на катастрофы с пассажирскими, с грузовыми и одновременно с пассажирскими и грузовыми поездами. По техническим последствиям они классифицируются на крушения, аварии, особые случаи брака в работе, случаи брака в работе.

По характеру происшествия катастрофы делятся на столкновения, сходы, пожары, комбинированные катастрофы (столкновение + сход, столкновение + пожар, сход + пожар, столкновение + сход + пожар).

По характеру поражений ЧС на железной дороге делят на катастрофы с механическими, ожоговыми травмами, с отравлениями, радиационными поражениями, загрязнением окружающей среды, а также с комбинированными поражениями и загрязнением окружающей среды.

По санитарно-гигиеническим и экологическим последствиям железнодорожные катастрофы в зависимости от радиуса зоны поражения подразделяют на категории: 1С -до 50 м; НС - 51-300 м; ШС - 301-500 м; IVC - 501-1000 м; VC - более 1000 м.

В большинстве случаев эти ЧС происходят ночью или рано утром, то есть в то время, когда отмечается наивысшая степень утомления машинистов на фоне монотонности их деятельности, на длинных перегонах, где скорость движения поездов достигает своего максимума. Драматичность ЧС заключается в том, что они часто происходят в малонаселенных или в труднодоступных местах. В силу перечисленных выше причин информация о произошедшей катастрофе поезда поступает с опозданием и нередко в искаженном виде. Например, по упомянутой причине 8 автомобилей скорой медицинской помощи прибыли в зону происшествия железнодорожной катастрофы у станции Бологое лишь через 2,5 ч. При своевременном оповещении о ЧС организацию и оказание медицинской помощи могло бы взять на себя крупное военно-медицинское учреждение, расположенное в 40 км от места происшествия, которое включилось в этот процесс лишь через 6 ч.

В структуре санитарных потерь по характеру поражений основное место занимают механические травмы (до 90%); при крушениях с возгоранием подвижного состава - термические и комбинированные поражения (до 20-40%).

По локализации железнодорожные травмы распределяются следующим образом: голова - 60%, конечности - до 35%, грудь, живот (нередко с разрывом внутренних органов и кровотечением) — более 20%, бедро и крупные суставы - до 10—12%; по тяжести более 50% составляют легкие травмы, более 30% - средней тяжести и до 10—12% — тяжелые и крайне тяжелые.

Особенностью механических повреждений при столкновениях и сходах с железнодорожного полотна подвижного состава являются преимущественно ушибленные раны мягких тканей, закрытые переломы костей и закрытые черепно-мозговые травмы с тяжелыми сотрясениями головного мозга (до 50% случаев). Отмечается также высокий удельный вес множественных и сочетанных травм (более 60% случаев), а также травмы с синдромом длительного сдавления при невозможности быстрого высвобождения пораженных из-под деформированных конструкций вагонов и локомотивов. При этом до 20%о от общего числа пораженных нуждаются в оказании экстренной медицинской помощи.

Структуру санитарных потерь по степени тяжести поражений трудно прогнозировать в связи со значительной вариабельностью аварий. Вместе с тем, как показывает опыт ликвидации последствий железнодорожных аварий, с большой вероятностью можно считать, что легкопораженные составят 35-40%; лица с повреждениями средней и тяжелой степени - 20-25%; с крайне тяжелыми поражениями - 20% и с терминальными поражениями - 20%.

Как упоминалось, при катастрофах на железнодорожном транспорте могут возникать не только механические, но и чисто «ожоговые» травмы, а также комбинированные (механическая + термическая травма).

Ярким примером может служить железнодорожная катастрофа в Башкирии. Она произошла в июне 1989 г. в 100 км от Уфы, когда вследствие утечки газа из газопровода, проходившего вблизи от железнодорожного пути, произошел гигантской силы взрыв, в зоне которого оказались два пассажирских поезда. В итоге этой трагедии пострадало 1224 чел., из которых пораженных с легкой степенью поражения оказалось 3,0%; со средней степенью - 16,4%; с тяжелой - 61,6%; с крайне тяжелой - 19,0%. Отличительной особенностью катастрофы было доминирование термических поражений - 97,4%, а 95,0% пассажиров имели ожоги открытых частей тела П-Ш степени. Ожоги кожи в сочетании с ожогами дыхательных путей диагностированы у 33% пораженных. Комбинированные травмы выявлены у 10,0%, и лишь 2,6% пострадавших имели различные виды травматических повреждений без ожогов. У каждого пятого обожженного травма по обширности и глубине термических повреждений была не совместима с жизнью.

Авиационное происшествие - событие, связанное с эксплуатацией воздуш

Авиационное происшествие - событие, связанное с эксплуатацией воздуш

ного судна, происшедшее в период нахождения на его борту пассажиров или чле

нов экипажа, повлекшее за собой повреждение или разрушение воздушного судна

и вызвавшее травмы людей или не причинившее телесных повреждений._____

Авиационные происшествия подразделяют на летные и наземные. Под летным происшествием понимают событие, связанное с выполнением экипажем полетного задания и повлекшее за собой последствия различной степени тяжести для находившихся на борту воздушного судна людей (травмирование или гибель) или самого воздушного судна (повреждение или разрушение).

Наземным происшествием считается авиационное происшествие, имевшее место до или после полета.

В зависимости от последствий для пассажиров, экипажа и воздушного судна летные и наземные авиационные происшествия подразделяют на поломки, аварии и катастрофы.

Поломка - авиационное происшествие, за которым не последовала гибель чле

Поломка - авиационное происшествие, за которым не последовала гибель чле

нов экипажа и пассажиров, приведшее к повреждению воздушного судна,

ремонт которого возможен и экономически целесообразен. ________ ^^

Глета 10. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

10.3. Медико-санитарное обеспечение а чрезвычайных ситуациях

на транспортных и дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах

Авария - авиационное происшествие, не повлекшее за собой гибель членов экипажа и пассажиров, однако приведшее к полному разрушению или тяжелому повреждению воздушного судна, в результате которого восстановление его технически невозможно и экономически нецелесообразно.

Авария - авиационное происшествие, не повлекшее за собой гибель членов экипажа и пассажиров, однако приведшее к полному разрушению или тяжелому повреждению воздушного судна, в результате которого восстановление его технически невозможно и экономически нецелесообразно.

Катастрофа - авиационное происшествие, которое повлекло за собой гибель членов экипажа или пассажиров при разрушении или повреждении воздушного судна, а также смерть людей от полученных ранений, наступившую в течение 30 сут с момента происшествия.

Катастрофа - авиационное происшествие, которое повлекло за собой гибель членов экипажа или пассажиров при разрушении или повреждении воздушного судна, а также смерть людей от полученных ранений, наступившую в течение 30 сут с момента происшествия.

Мировая статистика свидетельствует, что почти 50% авиакатастроф происходят на летном поле. Например, в аэропорту г. Гаваны в 1989 г. разбился самолет ИЛ-62М, погибло 125 чел., в Свердловском аэропорту в 1990 г. разбился самолет ЯК-42, погибло 122 чел.

Мировая статистика свидетельствует, что почти 50% авиакатастроф происходят на летном поле. Например, в аэропорту г. Гаваны в 1989 г. разбился самолет ИЛ-62М, погибло 125 чел., в Свердловском аэропорту в 1990 г. разбился самолет ЯК-42, погибло 122 чел.

В остальных случаях катастрофы происходят в воздухе на различных высотах, и терпящее бедствие воздушное судно является причиной гибели не только пассажиров и экипажа, но и людей на земле. Так, в 1994 г. под Иркутском при падении самолета ТУ-154 погибло 125 чел., из них 1 местный житель, случайно оказавшийся на месте происшествия; в 1988 г. на жилые кварталы шотландского г. Локерби е высоты 10 тыс. м упал «Боииг-747» с 258 пассажирами на борту, имеете с ними погибли 15 местных жителей города.

Катастрофы в гражданской авиации, кажущиеся очень частыми и драматичными по сравнению с другими транспортными происшествиями, 'характеризуются более скромными средними показателями санитарных потерь. Вместе с тем в авиационных катастрофах часто имеет место почти 100%-ная гибель экипажа и пассажиров, исключения здесь редки. Обычно размеры санитарных потерь в этих случаях могут достигать 80-90% от общего числа людей, находящихся на воздушном судне.

Каждый год в среднем происходит до 60 авиакатастроф, из которых в 35 гибнут все пассажиры и экипаж. У оставшихся в живых в 40-90% могут быть механические травмы; комбинированные и сочетаииые поражения встречаются в 10 и 20% соответственно, в 40-60% возможны черепно-мозговые травмы, у 10% пострадавших развивается шок. Повреждения тяжелой степени может иметь почти половина пассажиров и членов экипажа воздушного судна.

По данным МЧС России, в 1996 г. на воздушном транспорте произошло 40 авиационных происшествий, в том числе 14 авиакатастроф, в которых погибло 232 и пострадало 334 чел.

Исходя из приведенных сведений, можно считать, что задача оказания медицинской помощи массовому числу пострадавших в авиационных катастрофах не будет типичной. Наиболее часто она будет возникать в случаях наземных происшествий или после вынужденной посадки воздушного судна.

По имеющимся данным, максимальное число пострадавших в зависимости от типа воздушного судна может составить: самолеты АН-2 - 12 чел., АН-24 - 47, Як-42 - 113, ТУ-154 - 168, ИЛ-86 - 324 чел.

Статистика за 1981-1989 гг. свидетельствует, что на 100 тыс. часов полета при пассажирских перевозках аварийность в СССР составляла 0,11 случая в 1981 г. и, постепенно уменьшаясь, 0,03 - в 1989 г. Эти показатели в США составили соответственно 0,06 и 0,04; по данным Международной организации гражданской авиации ИКАО (без СССР), в эти годы аварийность составила 0,14. Число жертв (экипаж +

пассажиры) на 1 млн. перевезенных за эти же годы соответственно составило: СССР - 2,34 и 0,30; США - 0,01 и 0,60; данные ИКАО (без СССР) - 0,56 и 1,00 чел.

Причинами аварийных ситуаций на воде были всегда и, вероятно, будут еще многие годы морская стихия, поломка техники и ошибочные действия человека.

К наиболее тяжелым последствиям при ЧС на водном транспорте можно отнести:

• взрывы опасных грузов, приводящие к гибели пассажиров и экипажей судов,

работников портов и пристаней;

• пожары на грузовых, пассажирских, промысловых и особенно нефтеналив

ных судах, приводящие к тем же последствиям;

• разлив нефтепродуктов, образование крупных нефтяных пятен на акватории

моря и побережье, уничтожение пляжей, нанесение огромного экологическо

го ущерба окружающей среде;

• огромный материальный ущерб морскому, речному и промысловому флоту.

Организация и оказание помощи терпящим бедствие судам отличаются исключительной сложностью, затруднены розыск пораженных и оказание им медицинской помощи.

В результате морских катастроф ежегодно в мире погибает около 200 тыс. чел., из них 50 тыс. - непосредственно в воде после кораблекрушения, а 50 тыс. погибает на спасательных средствах в условиях, не являющихся на самом деле чрезвычайными. Остальные гибнут вместе с потерпевшими бедствие судами и кораблями22.

В качестве примеров массовой гибели людей можно привести следующие ЧС на водном транспорте.

• В 1954 г. у берегов Японии затонул японский паром «Тойя мару», погибло

1172 пассажира.

• В 1986 г, при столкновении сухогруза «Петр Васев» с пассажирским лайне

ром «Адмирал Нахимов» вблизи Новороссийска погибло 423 пассажира.

• В 1987 г. у берегов Бельгии опрокинулся и затонул британский паром «Ге

ральд оф Фри Энтерпрайз», погибло 209 чел., пропало без вести 164, спасено

349 пассажиров,

• В 1994 г. в Балтийском море затонул паром «Эстония», вследствие чего по

гибло более 1000 чел.

Кроме «чисто» морских происшествий, имеют место промышленно-транспортные катастрофы с массовыми санитарными и колоссальными материальными потерями.

Так, в 1917 г. в порту Галифакс (Канада) пароход «Монблан» столкнулся с пароходом «Имо». Вследствие этого столкновения «Монблан» взорвался, так как в его трюмах было 200 т тринитротолуола, 2300 т пикриновой кислоты, 35 т бензола, 10 т порохового хлопка. В результате трагедии погибло 1963 чел., более 2000 пропало без вести, город был практически уничтожен, 25 тыс. жителей остались без крова. Это был самый мощный взрыв в истории человечества до момента создания атомной бомбы.

На рейде Бомбея в 1942 г. взорвалось английское грузовое судно «Форт-Стайкин» с 300 т тринитротолуола и 1395 т боеприпасов на борту. В результате возникших двух гигантских волн было разбито и повреждено 50 крупных судов, загорелось 12 судов, погибло 1500 и ранено более 3000 чел.; практически сметены порт и часть города.

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Медицина катастроф и реабилитация. - М: МГФ «Знание», 1999. С. 444.

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Медицина катастроф и реабилитация. - М: МГФ «Знание», 1999. С. 444.

272

Глава 10. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

10.3. Медико-санитарное обеспечение в чрезвычайных ситуациях

па транспортных и дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах

273

Любая ЧС на воде характеризуется изолированностью людей, в том числе и пораженных, относительной скудостью спасательных средств и сил медицинской помощи, возможностью возникновения паники среди терпящих бедствие людей. При этом возможными видами поражений могут быть: механические травмы, термические ожоги, острые химические отравления, переохлаждения в воде, утопления. Обычно последствия катастроф оценивают по числу погибших и количеству раненых, хотя в число пострадавших входят также люди, перенесшие тяжелую психическую травму, и люди, на которых самым неблагоприятным образом сказались экстремальные условия внешней среды в ЧС (низкая или высокая температура, ветер и др.).

Любая ЧС на воде характеризуется изолированностью людей, в том числе и пораженных, относительной скудостью спасательных средств и сил медицинской помощи, возможностью возникновения паники среди терпящих бедствие людей. При этом возможными видами поражений могут быть: механические травмы, термические ожоги, острые химические отравления, переохлаждения в воде, утопления. Обычно последствия катастроф оценивают по числу погибших и количеству раненых, хотя в число пострадавших входят также люди, перенесшие тяжелую психическую травму, и люди, на которых самым неблагоприятным образом сказались экстремальные условия внешней среды в ЧС (низкая или высокая температура, ветер и др.).

Несомненный научный и практический интерес представляют сравнительные данные потерь при транспортных катастрофах (табл. 17).

Таблица 17

Характеристика жертв при транспортных катастрофах

| Катастрофы | Среднее число пострадавших | Соотношение численности погибших и раненых |

| Авиационные | 10-100 | 10:1 |

| Автомобильные | до 10 | 1:5 |

| На морском транспорте | 10-100 | ____________ |

| Железнодорожные | 10-100 | 1:10 |

Приведенные в таблице средние показатели можно использовать как ориентировочные с обязательной поправкой на конкретные условия - масштаб катастрофы, место, время года, суток и т.д.

2015-06-28

2015-06-28 628

628