Княжество Феодоро занимало видное место в Восточной Европе, и княжеский дом заботился об укреплении династических связей. Об этом свидетельствуют документальные и эпиграфические памятники.

Сохранились документы, согласно которым дочь князя Алексея - Мария в 1426 г. была выдана замуж за Трапезундского царевича, позже ставшего последним императором Трапезундской империи, завоеванной в 1461 г. турками.

Князь Алексей прославился и как энергичный строитель; благодаря этому сохранились эпиграфические памятники: упомянутые выше две надписи, посвященные завершению строительства, и ряд обломков с невосстановимым текстом, на которых читается, однако, его монограмма.

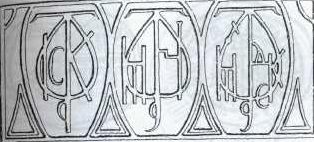

Обе надписи - в честь восстановления дворца 1425 г. и храма Константина и Елены 1427 г. - украшены монограммой Алексея и гербами Генуи и Палеологов.

Исходить они могли только от Алексея мангупского или его фамилии, с характерными для них геральдическими увлечениями, воспринятыми от последних византийских династов.

Центральная монограмма заключает греческие элементы имени Алексей. С левой стороны - герб в виде четырехконечного удлиненного креста на овальном щите, совпадает по форме с генуэзским. «Не хотел ли этим указать Алексей, - делает предположение Н В. Малицкий, - что побережье, занятое генуэзцами, занято ими не по праву и что единственно законным владельцем их может быть только он - владыка Феодоро?»[48].

|

|

|

Можно предположить, что поводом для употребления этих знаков была конкретная военная победа, результатом которой стал

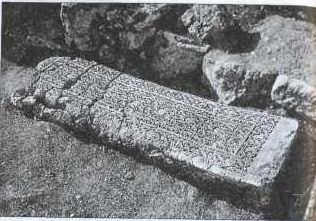

Плита с плетеным орнаментом.

Плита с плетеным орнаментом.

возврат участка побережья, ранее занятого генуэзцами. Но скорее всего, это политическая программа по «отвоеванию» всего побережья, принадлежавшего византийской провинции по праву давности.

С правой стороны плиты - герб с половиной двуглавого орла на половине овального щита. И это отнюдь не символ подчинения Византийской империи, так как никакой, даже номинальной зависимости к этому времени не было.

Это указание на династические браки между Мангупским ломом и ломом Палеологов.

С уверенностью можно назвать уже упоминавшийся брак Ма рии, дочери Алексея, с Давидом Комнином в 1426 г. Засвидетельствован еще один брак представителя Мангупского дома с Палеологиней - 1439 г. - в уже упомянутой выше «Эпитафии княжичу». Дом Великих Комнинов находился в родстве с домом Палеологов, но эти браки еще не оправдывают присвоение Гавра- сами родового герба Палеологов. Кроме того, эти браки заключены после того как двуглавый орел появился на надписях в первой четверти XV в. Основанием для помещения герба мог быть и личный брак с Палеологиней самого Алексея, однако, сведения об этом отсутствуют. В кладке стен Инкерманской крепости различимы стены греческого времени, которые были позже утолщены турками. В кладке турецкого времени был найден фрагмент известняковой плиты с монограммой Алексея, заключенной в круг.

|

|

|

На самом Мангупе в 1912 г. была найдена Лепером в руинах башни, примыкающей к дворцу, еще одна датирован ная 1425 г. надпись. Лепер обратил внимание на чрезвычайную близость этой надписи к инкерманской надписи 1427 г., на основании чего и восстановил ее текст. «Была построена эта башня вместе с дворцом в благословенной крепости, которая видна ныне, во дни Алексея, владыки города Феодоро и Поморья»[49]. На обеих надписях повторяются в одинаковом сочетании, слева направо - генуэзский герб, моно грамма Алексея и герб Палеологов, на этот раз сохранившийся целиком.

Монограмму Алексея на сердцевидном щите удалось обнаружить еще на одном памятнике из Мангупа. Это фрагмент плиты, найденный при раскопках Лепера в 1912 г.

Фрагмент плиты с монограммой Алексея. Инкерман

Фрагмент плиты с монограммой Алексея. Инкерман

Еще об одной плите, позднее исчезнувшей, с тремя сердцевидными щитами и надписью, есть упоминание у Н. В. Мурзакевича. Сердцевидная форма щита повторяется также на плите с остатком греческой надписи «крепость Херсон» и монограммами, которая была найдена П. С. Палласом в развалинах Херсонеса. На плите вырезаны три сердцевидных щита, заключающих монограмму никем пока не расшифрованную, но в своей конструктивной части напоминающую монограмму Алексея. Надпись расценивается как яркое свидетельство активности Алексея, прибирающего к рукам наследие предков - великолепную Херсонесскую гавань - древний Ктенунт, славный город Херсонес, а также порт Авлиту под прикрытием крепости Каламита.

Плита 1425 г. с фрагментом монограммы, надписью и щитом с орлом

Плита 1425 г. с фрагментом монограммы, надписью и щитом с орлом

части напоминающую монограмму Алексея. Надпись расценивается как яркое свидетельство активности Алексея, прибирающего к рукам наследие предков - великолепную Херсонесскую гавань - древний Ктенунт, славный город Херсонес, а также порт Авлиту под прикрытием крепости Каламита. Благодаря эпиграфическому материалу стал известен официальный титул Алексея - «князь Феодоро и Поморья». Это означало, что Алексей, правитель горной Таврики, владел также западным побережьем, но претендовал и на Южнобережье, некогда бывшее уделом Византии.

Даже во владении генуэзцев оно сохранило старинное название «Капитанство Готия». Торговая предприимчивость, скорее, пронырливость генуэзцев, купивших за деньги у новоявленных хозяев Крыма - татар право распоряжаться узкой полосой Южнобережья, в глазах гордых греков, потомков исконных хозяев этого края, была достойна презрения. Неудивительно, что это они считали «Капитанство Готия» своим владением, а Геную - вассалом.

Поэтому генуэзский герб в форме удлиненного греческого креста в овальном щите вовсе не следует рассматривать как знак вассалитета княжества по отношению к Генуе; к тому же Готия была совершенно независима от Каффы. Эта эмблема, по мнению Васильева, может быть объяснена только имперскими устремлениями Алексея, который по-прежнему рассматривал генуэзские владения как свои собственные, ранее входившие в состав Готии. Щит свидетельствовал о прежде бывших политических отношениях, и, надо думать, власти Каффы были сильно раздражены этим символом.

Плита с тремя монограммами.

Поэтому генуэзский герб в форме удлиненного греческого креста в овальном щите вовсе не следует рассматривать как знак вассалитета княжества по отношению к Генуе; к тому же Готия была совершенно независима от Каффы. Эта эмблема, по мнению Васильева, может быть объяснена только имперскими устремлениями Алексея, который по-прежнему рассматривал генуэзские владения как свои собственные, ранее входившие в состав Готии. Щит свидетельствовал о прежде бывших политических отношениях, и, надо думать, власти Каффы были сильно раздражены этим символом.

|

|

|

Что касается щита с гербом Палеологов, то он появился не потому, что Готия была включена в состав Византии Мануилом II Палеологом, как полагали некоторые. Скорее всего, речь идет об отношениях родства, возникшего благодаря брачным связям. По крайней мере, брак с невестой из рода Палеологов давал право на употребление такого герба.

Бросается в глаза, что в сравнении со скромными, без украшений в виде монограмм и гербов, надписями XIV в., надписи XV столетия достойно представляют культурный уровень Византии того времени. Любопытно отметить, что монограммы Алексея отличаются особой изысканностью и декоративностью.

Монограммы самих Палеологов, помещаемые на монетах, гораздо скромнее - это сухая графика, весьма напоминающая монограмму Дамиана, митрополита Феодоро и всей Готии, восстановится храма в Партените[50].

Монограммы Палеологов на монетах.

Монограммы Палеологов на монетах.

Приход к власти Алексея и его семьи сопровождался значительными сдвигами в отношениях с Палеологами, за которыми угадывается общий интерес самого царствующего дома к этой когда-то византийской провинции.

Интерес этот подогревался тем, что именно на таврическое побережье в XIII - XV вв. переместился «Великий шелковый путь», сказочно обогащая предприимчивых генуэзцев и венецианиев. Через порты Черного моря Феодоро, по замыслу его князей (за которым просматривается интерес Константинополя), должен был занять одно из главных, а отнюдь не подчиненное место в этих связях. Отсюда титул «князь Феодоро и Поморья», который уже не соответствовал действительности, но звучал как программа воз врата портов западного и южного побережья: попытки воз рождения Херсонского порта, устройство Каламиты и порта Авлита, военные действия по возврату Чембало, окончившиеся неудачей.

|

|

|

Хотя и нет прямых доказательств, но косвенно все подводит к предположению о матримональных связях с царствующим домом самого Алексея: только это объясняет широкое употребление герба и монограмм.

Разбираемые надписи дополняют облик Алексея мангупского, который равнялся на «характерное для византийских династов этого времени повышенное стремление к прославлению и возвеличению своего рода, утверждению своих династических прав, пользующееся средствами геральдики и пускающее в ход разные эмблемы власти»[51]. Считают, что здесь сказалось влияние обычаев западноевропейских дворов, с какими византийская знать познакомилась в эпоху крестовых походов и во время последующих путешествий в Западную Европу. Однако, на наш взгляд, нет оснований говорить о заимствовании.

Монограмма митрополита Цамиана. Партенит

Византия сама обладала богатой древней символикой и имела собственные неистощимые родники, откуда в соответствующих исторических обстоятельствах почерпнула символы, наделенные впоследствии геральдическим значением.

Действительно, старая Византия не знала гербов, но двуглавый орел, избранный Палеологами в качестве фамильного, на закате империи приобрел значение государственного герба. Его унесли Палеологи в изгнание; его восприняла Русь как символ духовного наследования «странствующего царства».

Эти факты хорошо известны. Но мало кто задается вопросом о происхождении и внутреннем смысле символа двуглавого орла. Какое содержание было вложено в эту, уже непонятную нам фигуру» некогда избранную символом одного из знатнейших семейств Виизантии, озаренную славой царствования и трагическим закатом последней династии и, после падения империи, унаследованную в России? На ранних этапах формирования символов верховной власти были, в первую очередь, связаны с особой государя. Язык древней символики составил тот фонд, из которых государственная власть позднее почерпнула свои эмблемы. Однако каждый символ дитя своей эпохи, он расцветает и умирает вместе с ней, оставляя массу загадок, непонятных для человека другого поколения и иных представлений. Современному человеку особенно трудно разобраться в символах и эмблемах, которыми широко пользовалась знаковая система минувшего времени. Однако эта трудность отчасти аналогична освоению иностранного языка. Краткость, емкость и художественная выразительность языка символов делают его неоценимым средством выражения отвлеченных понятий.

Орел был почитаем в Месопотамии еще в III тыс. до н. э. как олицетворение верховного божества, полдневного солнца, победы и царственности, воплощение духовного начала.

Двуглавый орел известен в державе хеттов (II тыс. до н. э.).

Он изображен на цилиндрических печатях Халдеи (Южная Месопотамия) VI в. до н. э., барельефах IV - III вв. до н. э. в Каппадокии (Центральной Турции).

В VI в. этот символ распространяется в Сасанидском Иране, а в XI в. становится элементом восточного орнамента, в особенности ] на тканях.

В XIV в. двуглавый орел встречается на медных монетах золото- ордынского хана Джанибека (1341-1357), однако государственным гербом в государстве ДжучиДов эта эмблема не стала.

Со времени крестовых походов изображение двуглавого орла распространяется и по Европе, причем используется первоначально на печатях небольших княжеств и имперских городов. Императоры «Священной Римской империи германской нации», прежде всего, из династии Штауфенов (1138-1254 гг.) избрали своим гербом двуглавого орла; соответственно, одноглавый орел широко распространился среди глав отдельных государств. При этом ссылались на авторитет основателя империи Карла Великого. Характерно его позднее изображение XV в. в замке Карлштейн, Чехия: оно сопровождается щитом с двуглавым орлом, причем изображение это стилистически весьма отличается от Палеологовского.

Двуглавый орел являлся не только светской, но и религиозной эмблемой. В Византии он был помещен на патриаршем знамени и знамени Патмосского монастыря XII в. Как светский символ, он использовался императорами Латинской империи. Однако на византийских монетах, как и на печатях, его не было.

При последних Комнинах, династия которых правила в 1081 1185 гг., изображение двуглавого орла превратилось в признак

Монограмма Василевсов Византии

Монограмма Василевсов Византии

принадлежности к императорскому двору. Одежда, украшенная этим изображением, свидетельствовала о высшем положении в имперской иерархии. С 1327 г. в Византии утвердился иной герб - с четырьмя буква ми В (Василеве) между концами креста. На печатях палеологовского времени изображен император с регалиями, иногда с нимбом.

Двуглавый орел был семейным, родовым гербом, и вероятно, по мере укрепления династии как царствующей все более воспринимался не как фамильный, а как государственный.

Этот процесс можно проследить по участившимся его изображениям в иконографии Палеологов. Так, на миниатюрах при Мануиле II (1391-1425) орел был увенчан двумя коронами, а при 1оанне VIII (1425-1448) - одной короной. Над Дмитрием Палеологом был изображен золотой орел под тремя коронами на красном фоне. Двуглавый орел украшал и трон византийского императора Андроника III Палеолога (1325-1341) на миниатюре из жития Сергия Радонежского (вторая половина XVI в.). На барельефах бронзовых врат базилики св. Петра в Риме, изго- -нных не позднее 1445 г., есть изображение сцены отплытия Иоана VIII в 1439 г. из Царьграда в Феррару к папе Евгению IV-х мачтовой галере. Император сидит в шатре, на пологе которого виден огромный двуглавый орел; на носу галеры укреплено треугольное знамя с тем же изображением. Оба орла без корон, державы и скипетра

Имеются также сведения о красном с золотым орлом знамени императора Андроника II (1282-1328).

Пурпурная обувь - отличительный знак византийских императоров. Последнего императора Византии Константина XII, который пренебрег возможностью спастись и пал в битве на стенах Константинополя, опознали в огромной горе трупов по пурпурным сапожкам, украшенным маленькими золотыми двуглавыми орлами. Эта героическая смерть, как и паление великой державы, образно говоря, вливали свежую кровь, укрепляли символ, насыщая его более емким значением, которое далеко выхолило за пределы фамильного.

Двуглавый орел встречается на монетах трапезундских императоров Алексея III (1349-1390) и Мануила III (1390-1416); почти одновременно он появляется и на геральдически оформленных плитах со строительными надписями Феодоро. Но, памятуя о нормах и обычаях того времени, не следует видеть в этом произвольный выбор понравившейся эмблемы. Слово «герб» не случайно происходит от немецкого Erbe, что значит «наследство». Это свидетельство родственных связей. Императоры Трапезунда, этого осколка временно распавшейся Византийской империи, происходившие из династии Великих Комнинов, были в родстве с Палеологами, а князья Феодоро, этой византийской провинции, были в родстве с Комнинами, Кантакузинами и Палеологами.

Итак, двуглавый орел прошел тысячелетний путь превращения из фамильного символа в государственную эмблему.

Символы, выражавшие отвлеченные понятия высшего порядка, стали основой формирования государственной символики в период средневековья. В этот период самосознание и общение народов и поколений, равно как и «осознание и тем самым создание своей государственности... осуществлялось вообще и, прежде всего, посредством символов» [52]. Частным случаем символа является эмблема - символ, значение которого сужено ради акцентирования определенных его аспектов.

Изображение двуглавого орла на чаше из Херсонеса. XIII в.

Согласно определению А. Ф. Лосева, «эмблемы государства... являются в смысле соотношения в них обще го и единичного не чем иным, как именно символами, но только - более специального назначения». Двуглавого орла Лосев относит, «строго говоря», к эмблемам [53].

Орел, спутник и символ верховных божеств на древ нем Востоке и в Греции, от части разделял их солнечную природу. Орлу приписывались такие способности, как смотреть на солнце широко открытыми глазами (в чем усматривалась причастность солнцу), обновлять свое оперение, взлетая прямо к солнцу, а затем ныряя в море: это означало возрождение.

Как геральдическое животное, орел знаменует связь с небом, духовный принцип: в трехчастной картине мироздания, где каждая зона маркируется животными, птицы вообще относятся к миру горнему. Две головы на одном туловище означали продвинутый процесс абстрагирования, символизации: это уже священная идеограмма, означающая союз духа и материи, преодоление двойственности в единстве, всезнание и всевластие.

В христианстве это интерпретировалось как двойная победа над врагами внешними и внутренними, но при этом «внутренние, враги» означали зло и нравственные пороки (а вовсе не борьбу с оппозицией). Символизация образа, отход его от прототипа, каковым являлся реальный орел, выразились и в том, что в основу изображения была положена схема шестилучевой звезды, имеющей самое широкое распространение, начиная с глубокой древности. Эту же схему воспроизводит лилия, точнее ирис с его естественной и весьма прозрачной символикой: действительно, три лепестка это го цветка тянутся вверх, к небу, а три отогнуты вниз, к земле. Это означало союз небесного и земного, взаимопроникновение духа и материи, гармонию противоположностей. Условное изображение лилии-ириса (кстати, встречаемого на монетах Палеологов) было избрано в качестве герба Флоренции, а затем стало эмблемой королевской династии Бурбонов во Франции.

Родовой герб Палеологов и Мангупский орел

Родовой герб Палеологов и Мангупский орел

материи, гармонию противоположностей. Условное изображение лилии-ириса (кстати, встречаемого на монетах Палеологов) было избрано в качестве герба Флоренции, а затем стало эмблемой королевской династии Бурбонов во Франции.

В христианстве шестилучевая звезда была осмыслена как монограмма имени Иисуса Христа. Две головы и две лапы орла воспроизводят букву X; вертикальная черта (I) проходит через хвост, но, чтобы прочертить ее вверх, понадобилось от основания шей обеих голов вывести сердцевидную фигуру, соединившую их: таков геральдический орел Феодоро. В поздних византийских изображениях (в церкви города Мист- ра, Морея и др.) роль такого «соединителя» играла корона, касавшаяся обеих голов орла. Именно эта форма привилась и в Рос сии, но не сразу, а при Иване Грозном.

Итак, в Византии мы застаем двуглавого орла Палеологов еще на стадии перехода от символа к государственной эмблеме. Но окружающие страны, преимущественно со славянским населением и православным вероисповеданием, уловили этот переход.

В Сербии, Болгарии, Черногории, Румынии двуглавый орел служил именно гербом. Вероятно, гербом он был и в княжестве Феодоро.

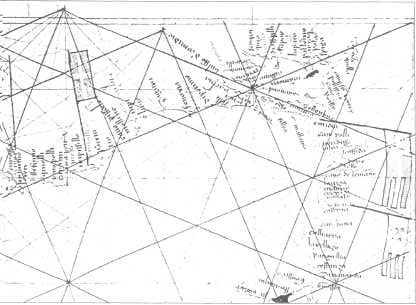

влияние Трапезундской империи, тесно связанной с Феодоро, где двуглавый орел уже воспринимался именно как герб. Выше говорилось о его воспроизведении на монетах середины XIV в. В нашем распоряжении оказался крайне любопытный документ: венецианская карта - портолан 1321 г., хранившийся в секретных архивах Ватикана. В соответствии со вкусами времени, она была украшена флагами-штандартами с изображением гербов и эмблем государств, окружавших Черное море. В северном Причерноморье, включая Крым, господствуют флаги с тамгой Золотой Орды; в Крыму, кроме того, - штандарт Генуэзской республики с крестом; в западной части Южного При черноморья мы видим штандарт Венецианской республики, и, наконец, в Трапезундской империи - штандарт с двуглавым орлом, тогда как Палеологовская Византия, точнее, Константинополь, обозначен эмблемой с крестом и четырьмя буквами В (василевс). Итак, в собственно Византийской империи двуглавый орел еще частная эмблема, а в осколках этой империи - уже государственная.

Герб Византии - двуглавый орел, с заключенной в круг монограммой Палеологов

Стремление правителей этих стран породниться с Палеологами, на языке того времени означало принятие византийского наследства - в смысле утверждения и защиты православия, противостояния мусульманству, а также католицизму и униатству.

Стремление правителей этих стран породниться с Палеологами, на языке того времени означало принятие византийского наследства - в смысле утверждения и защиты православия, противостояния мусульманству, а также католицизму и униатству.

С этим утверждением, казалось бы, вступает в противоречие следующий факт. В 1442 г. была создана имперская печать Фридриха III: на ее лицевой стороне был изображен император на троне с регалиями, а на оборотной - двуглавый орел. Не это ли решительно повлияло на принятие двуглавого орла в качестве государственной печати в 1490 г. Иваном III?

В самом деле, после брака с Софьей Палеолог Иван III уже именует себя в государственных документах «царем всея Руси», но до принятия печати с двуглавым орлом воздерживается, чуть ли не два десятилетия, употребляя печати старого типа. Разумеется, не лишено основания мнение, согласно которому побудительной при чиной послужили переговоры с Габсбургами, и стремление выразить идею равенства Московского великого князя и государя с императором Священной Римской империи [54]. Однако важнее другое. Иван III копировал отнюдь не этот герб, а воспроизвел византийский образец. Исследователь А. В. Соловьев указывает на церковь в Мистре, «где сохранилось несколько прекрасных изображений орлов, должно быть, относящихся к деспотам Фоме и Димитрию. Эти увенчанные коронами орлы уже носят геральдический характер и их следует рассматривать как гербы последних властителей Морей» [55]. В особенности он отмечает изображение орла с двумя коронами на головах и третьей сверху на мозаичной плитке в полу центрального нефа церкви. Наконец, Софья, дочь последнего деспота Морей, привезла с собой в Москву трон из слоновой кости с изображением двуглавого орла на спинке.

Порталан Черного моря. 1321 г.

Порталан Черного моря. 1321 г.

Хотя изображение двуглавого орла отнюдь не сразу обрело свое место на государственной печати, у русского государя были гораздо более веские права на этот герб. И речь идет не только о браке с Палеологиней. Подобный союз служил внешней формой, закреплявшей то, что уже осознали окраины византийского мира, куда входили южнославянские страны. Среди этих православных народов Русь считалась преемницей Византийской империи. С конца XV в. великий князь, государь и самодержец Иван III именовался в церковных текстах «новым царем Константином», а Москва - новым Константинополем[56]. Именно эта преемственность в сознании того времени служила гарантией защиты православия, национальной самобытности, противостояния мусульманству. И первостепенную роль здесь предстояло сыграть государству Российскому.

Печать Ивана III.

Печать Ивана III.

2015-06-24

2015-06-24 1948

1948